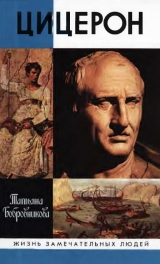

Текст книги "Цицерон"

Автор книги: Татьяна Бобровникова

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 11 (всего у книги 41 страниц)

Веррес действительно награбил настоящие сокровища. Но вывозил он их беспошлинно.Это вызвало страшное недовольство сиракузских дельцов. Фирму буквально бомбардировали письмами с жалобами и угрозами. Подробно перечислялись и товары, и все понесенные фирмой убытки. Но тут наместник привлек на свою сторону некого Карпинация. То был один из главных дельцов среди сицилийских откупщиков; личность весьма скользкая. Веррес осыпал его подарками, много перепало и самой фирме. И вот незадолго перед отъездом Верреса Карпинаций прислал в фирму письмо, где напоминал о всех благодеяниях и щедротах наместника и в заключение молил уничтожить компрометирующие его документы. Директора собрались на совет и в конце концов предложение Карпинация было принято. Все бумаги полетели в огонь. Обо всем этом они обещали теперь Цицерону рассказать на суде.

Итак, Цицерон мог торжествовать. Теперь Гортензий не найдет для себя ни малейшей лазейки. Ясно, что документы сожжены – об этом свидетельствуют под присягой директора фирмы. Ясно, что документы эти компрометировали Верреса – иначе их не стоило сжигать. Да, Гортензий должен признать, что он прижат к стене. Любопытно, какую он придумает уловку? Ну а если он этого не признает, что ж – тогда Цицерону придется предъявить ему подлинный документ. Как?! Разве не доказано было только что, буквально пять минут назад, что все документы были сожжены?! Верно. Но иногда можно восстановить и сожженный документ.

«Вы скоро увидите, что преступник пойман был на месте преступления», – записал он для судей.

Я, говорит Цицерон, всю жизнь вел судебные дела и многие из них связаны были с откупщиками – мог ли я не знать их нравы и привычки? «Я знал, что те представители компании, которые ведут книги, сдавая книги новому представителю, имеют привычку оставлять другой их экземпляр у себя». Теперь оставалось выяснить, кто вел книги в период наместничества Верреса. Цицерон навел справки, и оказалось, что это некий Вибий, который живет сейчас в столице. В один прекрасный день, продолжает Цицерон, он нежданно-негаданно нагрянул к нему. Казалось, откупщик не имел времени подготовиться. И все же наш герой опоздал. Когда он переступил порог дома Вибия, тот успел бросить все бумаги в огонь. Напрасно оратор шарил повсюду, напрасно задавал ловкие и опасные вопросы – и здесь опять перед ним была глухая стена. И вдруг… Вдруг он заметил две маленькие бумажки. При одном взгляде на них Цицерон затрепетал. Он выхватил их и поднес к глазам. Да, это было именно то, «что я более всего желал найти».

То были два маленьких счета. Они посланы были из сиракузского порта в фирму таможенным агентом. И там были перечислены вещи, которые Веррес провез, минуя таможню. В счете значилось: 400 амфор меду, 50 роскошных диванов, буквально километры дорогих мелитских тканей и огромная коллекция канделябров.

– К чему понадобилось тебе такое количество? О меде я не говорю, но зачем так много мелитских материй? – записывал Цицерон текст своей будущей речи. – Или ты хотел подарить их женам своих друзей? И к чему столько диванов? Или ты хотел украсить ими все их виллы?.. А между тем в этих книгах находятся счета за несколько месяцев; можете себе представить итог за три года! Мне кажется, по этим коротеньким записям… вы можете уже составить понятие, как ограбил он провинцию… А теперь прошу обратить внимание вот на что. Агент пишет, что потеря товарищества от неуплаты пятипроцентной пошлины благодаря беспошлинному вывозу из Сиракуз вышепоименованных предметов доходит до шестидесяти тысяч сестерциев. Значит, в продолжение нескольких месяцев из одного только города было вывезено… на миллион двести тысяч сестерциев. Сосчитайте же теперь, подумайте, сколько вывезено из других мест.

Ведь Сицилия – остров, и по побережью разбросано огромное множество портов. Веррес мог воспользоваться любым.

Оба документа были немедленно опечатаны и приобщены к делу (II, 2, 165–185).

Все это происходило еще в Риме. Но Цицерон не считал дела с откупщиками законченными. Приехав в Сиракузы, он первым делом пошел в филиал их фирмы. Там он застал уже хорошо известного ему по слухам Карпинация. Теперь герой наш мог лично познакомиться с этой достойной личностью. Взяв у него из рук книги, Цицерон начал их читать, читать внимательно, не пропуская ни строчки. Вскоре он наткнулся на следующие записи: время от времени многие именитые граждане делали у фирмы огромные займы, разумеется, под большие проценты. При этом они ссылались на то, что им нужно срочно отдать деньги Верресу. Это страшно заинтересовало Цицерона. Зачем сицилийцам понадобилось платить деньги наместнику, да еще так срочно? Ведь они не стали ждать, пока нужную сумму соберут друзья и близкие, а сразу кинулись в банк. Оратор решил все это выяснить. Для этого он выписал имена всех граждан, сделавших займ, и против каждого написал число, когда этот займ был сделан. После этого он стал выяснять, что делал каждый из граждан в указанное время. Ответ был ошеломляющим. В момент займа они находились под судом.Значит, деньги нужны были для взятки этому праведному судье (II, 2, 186).Поистине разительная улика! Но самая удивительная, самая убийственная улика была впереди!

Итак, Цицерон вновь вернулся в офис. И снова Карпинаций вручил ему книги, и снова оратор стал внимательно их читать. И вдруг он насторожился – на одной странице он заметил помарку. Очевидно, писец допустил ошибку: он соскоблил несколько букв и вписал другие. Я, говорит Цицерон, «впился глазами в книгу». Запись гласила, что фирма выплатила огромную сумму денег некому Гаю Верруцию. После второго «р» шло затертое и исправленное место. Цицерон начал листать книгу. У него было предчувствие, что на этом дело не кончится. Он не ошибся. В записях за следующий же месяц он снова увидел затертое место. Снова фирма выплачивала деньги Гаю Верруцию, и снова после второго «р» шло затертое и исправленное место. Это уже становилось любопытно. Цицерон продолжал чтение. Вскоре он нашел третью, четвертую, пятую записи. Их набралось несколько десятков. И во всех было одно и то же – фирма выплачивала деньги Гаю Верруцию и всегда после второго «р» шло затертое и исправленное место.

Цицерон поднял глаза от книги и спросил стоящего тут же Карпинация, кто такой этот Гай Верруций, с которым фирма вела такие крупные операции. Этот невинный вопрос произвел на откупщика ошеломляющее действие. Он покраснел как рак, язык у него прилип к гортани, и он стоял безгласный, недвижный, как столб. Видя, что от Карпинация толку не добьешься, Цицерон, не говоря более ни слова, взял книги и немедленно отправился к Метеллу. Он объявил, что привлекает Карпинация к суду за мошенничество. Стоит ли говорить, как это было неприятно Метеллу. Но делать было нечего. Он сам председательствовал на суде и, надо отдать ему справедливость, на сей раз не мешал судопроизводству и вообще вел себя вполне корректно.

На суд сбежалась чуть ли не вся Сицилия. Цицерон встал и изложил суть дела. Он показал судьям злополучные книги. А затем заявил, что, во-первых, этот загадочный Гай Верруций, очевидно, имел с фирмой очень крупные дела. Во-вторых, появился он в Сицилии в 73 году, а в 71-м таинственно исчез с острова. Ни до, ни после он в книгах не упоминается. В-третьих, он, обвинитель, не смог получить от Карпинация никаких внятных сведений об этом лице: кто он – промышленник, землевладелец или, быть может, разводит скот?

В этом месте собравшаяся толпа прервала его речь громкими криками. Они дружно завопили, что никто в Сицилии даже не слыхал имени Гая Верруция.

В-четвертых, продолжал оратор, он просит объяснить этот удивительный феномен – почему из месяца в месяц с писцом происходила странная вещь: как только дело доходило до имени Верруция, рука его неизменно делала одну и ту же ошибку?

Все эти вопросы были обращены к Карпинацию. Но с таким же успехом Цицерон мог бы беседовать со столбом. Откупщик так и не вышел из шокового состояния – он стоял унылый и безмолвный, трясясь от страха.

В таком случае, сказал Цицерон, он может ответить сам. Гай Верруций – это Гай Веррес. Он стоял за ростовщическими операциями фирмы. Несчастные, которые занимали деньги у фирмы, чтобы отдать их Верресу, не догадывались, что занимают у него же и отдают с огромными процентами.

Суд признал правоту Цицерона. С книг тут же снята была точная копия, она была заверена, запечатана и вручена Цицерону. Оратор представлял себе, какой эффект произведет эта книга в Риме на суде.

– Принесите и раскройте копии книг, – скажет он. – …Видите имя Верруция? Видите, что первые буквы не тронуты? Видите, как последние буквы имени, самый Верресов хвостик, точно в грязь, погрузился в помарку? Вы видите, судьи, каковы эти книги, что ж вы ждете, чего вам больше спрашивать? Да и сам ты, Веррес, чего сидишь, чего ждешь? Тебе придется или объяснить нам, кто такой этот Верруций, или признаться, что Верруций – это ты (II, 2, 186–191).

После этого он повернется к Гортензию и скажет:

– Прежних ораторов, Крассов и Антониев, хвалили за то, что они умели… красноречиво защищать обвиняемых. Но они имели преимущества перед нынешними ораторами не только в умственном отношении, им благоприятствовали сами обстоятельства. В то время никто не был так преступен… Но что теперь делать его защитнику Гортензию?.. Как поступили бы в отношении этого человека все Крассы и Антонии? Одно, я думаю, могли они сделать, Гортензий: отказаться от защиты и не марать своей чистой репутации грязью другого (II, 2, 190–192).

* * *

Мы видим, что лаврам Цицерона мог бы позавидовать сам Шерлок Холмс. Вот так, шаг за шагом, сопоставляя показания свидетелей, отыскивая документы и буквально из-под земли находя улики, оратор постепенно восстановил полную картину этого преступного наместничества.

Веррес – судья

Едва ли не главной обязанностью наместника было творить суд в провинции. И Веррес вовсе не пренебрегал этой обязанностью. Напротив. Занимался этим, пожалуй, даже чересчур усердно и рьяно. Но занимался так, что Цицерона постоянно мучили сомнения – ему все время казалось, что несмотря на сотни свидетелей, несмотря на неопровержимые документы, судьи все-таки ему не поверят, настолько все выглядело чудовищно и дико.

Начнем с того, что римского наместника сопровождала в провинции целая свита, так называемая преторская когорта. Состояла она обыкновенно из знатных римлян. Они не только помогали наместнику и исполняли его поручения, но образовывали при нем своеобразный совет, к которому он обращался в затруднительных случаях. Но у нашего наместника все обстояло совсем по-иному. Вначале он действительно имел при себе такую когорту. Но вскоре все разбежались. Его бросили легаты; бросил даже собственный зять.

Хотя служба у Верреса могла бы их озолотить, они бежали, не желая навек замарать свое доброе имя ( Verr., II, 2, 49).

Но наместник не очень тужил по этому поводу. У него была теперь другая, собственная когорта, особого чекана. В нее входил прежде всего его врач Корнелий. То был грек, родом из Перг. Настоящее имя его было Артемидор. Он заслужил глубокое уважение и искреннюю симпатию Верреса тем, что в свое время помог ему обокрасть свой родной город. Веррес взял этого мужественного человека с собой в столицу и выхлопотал ему римское гражданство у Суллы. Так он стал Корнелием [42]42

Те лица, которые получили гражданство благодаря Сулле, получали его ргаепотепи потеп, то есть личное и родовое имя. Иными словами, все они становились Корнелиями.

[Закрыть] (II, 2, 54).Потом был еще один подающий большие надежды художник Тлеполем родом из Кибиры. Он обокрал храм в родном городе и тоже стал Корнелием. И еще какой-то гадатель. Тут «не было ни одного римского гражданина, были лишь святотатцы греки, сделавшиеся негодяями давно, Корнелиями недавно» (II, 2, 54; 69).

Но главным лицом при Верресе, его первым министром, генералом этой доблестной когорты был грек Тимархид. Этот человек, говорит Цицерон, был для Верреса настоящей находкой, даром судьбы. Казалось, он специально был создан, чтобы стать его помощником. То был не какой-нибудь заурядный жулик. Нет. Это был гениальный мошенник и пройдоха. Кажется, только Плавт умел рисовать такие удивительные характеры. В его голове всегда роились гениальные идеи. Он строил головокружительно смелые планы. Словно великий полководец, он обдумывал каждую деталь, слал в бой тяжелую пехоту и стремительную конницу. «Он придумывал удивительные в своем роде способы воровать», – замечает Цицерон. Он находил богача, которого можно было бы обобрать. Затем буквально из-под земли доставал его врагов, строил их в боевой порядок и вел в бой. У него была целая армия платных обвинителей и доносчиков. А какой нюх у него был на хорошеньких женщин! Как умел он с ними говорить! Тут с ним не могла бы тягаться ни одна самая опытная сводня. Он сразу умел познакомиться, завязать разговор, навести его на нужную тему, вовремя ввернуть комплимент, слегка припугнуть, а потом посулить златые горы.

Естественно, он без труда мог обвести вокруг пальца своего патрона. Тот был неловок, неуклюж, шел напролом. В нем не было ни изворотливости, ни хитрости. Это был, замечает Цицерон, скорее разбойник, чем вор. Тимархид же ежедневно развертывал перед ним план кампании и доставлял ему прелестных любовниц. И вот этот проворный маленький катерок тащил за собой на буксире тяжелую грузную баржу – тугодума-патрона. Веррес в конце концов уже шагу не мог без него ступить. Ясно, что верный слуга не забывал о себе. Он «не только подбирал монеты, которые ронял тот», ему не только доставались самые обольстительные из добытых им красавиц, нет. «В продолжение трех лет царем Сицилии был Тимархид; во власти Тимархида находились дети, жены, собственность и все состояние старых и верных союзников римского народа» (II, 2, 134–135).

И первой добычей, которую отыскал этот великий мошенник, был Гераклий из Сиракуз. Гераклий был необыкновенно богат. Дом его был полной чашей – статуи, картины, изящные безделушки, дорогие ковры. Вдобавок то был человек уже немолодой, судебные дрязги его пугали. К тому же недавно он получил огромное наследство. Все говорило, что за этим жирным оленем стоило поохотиться – он будет легкой добычей для опытных охотников.

Тимархид начал действовать. В помощь себе он взял двух очень достойных людей, греков Клеомена и Эсхриона. Они были, говорит Цицерон, почти родственниками Верреса, «их жен, по крайней мере, он никогда не считал чужими» (II, 2, 35–37).Тут, кстати, нужно отметить одну замечательную черту наместника – его удивительное великодушие. Всем памятно, как библейский царь Давид, пленившись женой Урии, послал мужа на смерть. Веррес был совсем не таков. Его буквально окружали многочисленные Урии, они становились его закадычными друзьями, прямо-таки назваными братьями. Они возлежали рядом с ним во время попоек; он пил с ними из одного кубка, он осыпал их всевозможными милостями, словом, они действительно становились почти его родственниками.

Итак, жертва была намечена. Теперь надо было приступить к облаве. Агенты донесли Тимархиду и Верресу, что завещание составлено правильно, по форме, наследник – близкий родственник. Значит, с этой стороны путь был закрыт. Но был один пункт, одно слабое место, именно – наследник должен был воздвигнуть статую в общественной палестре [43]43

Место, где греки упражнялись и обучались спорту.

[Закрыть]Сиракуз. Все было ясно. Великий стратег ликовал. Вот она брешь в укреплениях врага! Теперь он у них в руках. Веррес и Тимархид договариваются с содержателями палестры. Палестриты публично заявляют, что статуя не была поставлена. А значит, Гераклий владеет наследством незаконно. И палестриты возбуждают дело против Гераклия.

Все происшедшее совершенно ошеломило Гераклия. Он был удручен, растерян, абсолютно не знал, что предпринять. Он явился вместе со своим адвокатом. Тут он увидел, что претор мимо всякого обычая и в вопиющем несоответствии с законами сам назначил судей. Ему даже не дали возможности сделать отвод. Увидев все это, Гераклий поступил неожиданно. Он не явился в суд. Более того. Он не вернулся домой. Он покинул Сиракузы и бежал в Рим. Его немедленно заочно объявили виновным.

– Скажи, несчастный, не безумие ли это? Неужели ты не думал, что рано или поздно тебе придется дать отчет о своем поведении? Ты не сообразил, что когда-нибудь такие люди, как твои судьи, узнают о нем?

Итак, Гераклия признают виновным и конфискуют всё его имущество. Всё.Не наследство, которое Веррес и Тимархид в союзе с палестритами объявили незаконным, а всё его родовое имущество!

– Пусть бы ты отнял наследство… пусть бы ты воровал чужое добро, пусть бы ты толковал по-своему законы, завещания, волю умерших, право живых, – зачем нужно было отнимать у Гераклия даже его отцовское состояние? Как нагло, как бесстыдно, как бессердечно!

Но, может быть, кто-нибудь вообразит, что все колоссальное состояние Гераклия действительно отошло содержателям палестры и городу Сиракузам? Какая нелепая мысль! Неужели наместник стал бы столько стараться, пошел бы даже на риск, чтобы осчастливить сиракузских палестритов?! Палестритам, конечно, перепало кое-что из награбленного в благодарность за энергичную помощь. Ведь и охотничьим собакам хозяин бросает кости из жаркого, сделанного из загнанного ими кабана. Но львиную долю получил Веррес. Не был забыт и верный Тимархид (II, 2, 35–46).

Успех этого дела восхитил Верреса и всю его когорту – эту стаю псов, которые лизали его трибунал, как говорит Цицерон (II, 3, 28).Восхитил настолько, что они решили все повторить еще раз уже с другим человеком. То был некий Эпикрат из Бидиса, маленького городка возле Сиракуз. Он тоже был богат. Тоже недавно получил наследство. И тоже в завещании была оговорка, касающаяся палестритов. И палестриты снова возбудили дело. Поистине не было «другого претора, который был бы столь ярым поклонником палестры!» Словом, дело Эпикрата было близнецом дела Гераклия. И окончилось оно, разумеется, точно так же. Мало того. Эпикрат тоже бежал в Рим (II, 2, 53–61).

Оба ограбленных сицилийца в траурных одеждах, с отросшими бородами и волосами почти два года прожили в Риме. Все их жалели и вместе с ними оплакивали их несчастья. Но вот наместничество Верреса кончилось. В провинцию должен был ехать Метелл. Он обласкал несчастных и взял с собой на родину. Там он немедленно объявил, что вынесенный им приговор незаконен и поспешил загладить принесенное им зло. Увы! От всего их богатства остались одни воспоминания. Метелл смог вернуть им только землю и дом – голые стены. Деньги, ковры, чаши, картины, сундуки с добром – все бесследно исчезло (II, 2, 62–64).

Когда Цицерон подъехал к Сиракузам, первыми, кого он увидел, были Гераклий и Эпикрат. Они брели по проселочной дороге ему навстречу, окруженные целой толпой друзей.

– Они со слезами благодарили меня и умоляли взять с собой в Рим. Мне оставалось еще объездить очень много городов, поэтому я условился с ними о времени, когда нам встретиться в Мессане. Но здесь я вместо них нашел гонца с известием, что их не пускает пропретор (Метелл. – Т. Б.);так-то люди, которым я приказал быть свидетелями, имена которых я сообщил Метеллу, люди, столь желавшие ехать в столицу, глубоко обиженные, – до сих пор еще не явились (II, 2, 65).

Многим случаи с Гераклием и Эпикратом могут показаться отвратительными. Но они бледнеют, меркнут по сравнению с тем, что открылось дальше перед потрясенным обвинителем. На западе Сицилии был городок Галикии. Там жил некий Сопатр, человек очень богатый, очень известный и уважаемый в своем городе. Вдруг его привлекают к суду. Обвинения непродуманны, ничтожны, невероятны. Поэтому Сопатр совершенно не волнуется. Тут к нему в дом собственной персоной является Тимархид. Сопатр невольно вздрогнул.

Тимархид, не мешкая, приступил к делу. У Сопатра, сказал он, оказывается, есть очень богатые, очень могущественные и, главное, очень кровожадные враги. Они уже были у наместника и обещали ему большую взятку, чтобы он добился осуждения обвиняемого. Но Веррес – человек просвещенный и гуманный. Поэтому ему гораздо приятнее получить взятку за оправдание, а не за обвинение подсудимого. Вероятно, Сопатр как умный человек понял намек, заключил он.

Сопатр был совершенно поражен. Все это свалилось на него как снег на голову. Наконец он пробормотал, что денег у него сейчас мало и что он должен посоветоваться с друзьями. Совет пришел к нерадостному решению. Делать нечего, придется выложить деньги.

Это, конечно, скверно. Но главное впереди.

Настает день суда. И вдруг дверь Сопатра отворяется и перед пораженным хозяином вновь появляется Тимархид! Дело в том, говорит незваный гость, что положение в корне изменилось. Кровожадные враги снова пришли к наместнику и дали ему еще больше денег. Но все еще можно поправить. Опять-таки Сопатр как умный человек знает, что ему делать.

Но тут Сопатр взорвался.

– Ничего вы от меня больше не получите! – закричал он в ярости.

В назначенное время судьи занимают свои места. Все это были люди честные, порядочные, и Сопатр не сомневался в успехе. Пришел и Веррес со всей своей когортой – врачом, гадателем, художником и, конечно, Тимархидом. Этот последний примостился у самого преторского кресла, то и дело наклонялся к уху претора и что-то ему шептал. И вдруг претор обращается к одному из судей и говорит, что вот сейчас в другом месте начинается процесс по одному гражданскому делу, на котором ему, судье, совершенно необходимо быть. Судья возразил, что это невозможно – все его коллеги, знающие дело, остаются здесь, а ему одному там нечего делать. Тогда претор великодушно отпускает всех. Они встают и уходят, уверенные, что суд переносится на другой день. Но, едва они ушли, Веррес повернулся к защитнику и сказал:

– Начинай!

Защитник этот был римлянин и пользовался среди греков большим уважением. Он не поверил своим ушам.

– Перед кем? – спросил он с изумлением.

– Передо мной, – отвечал наместник, – неужели я по-твоему не могу быть судьей какому-нибудь сицилийскому греку?

– Можешь, – отвечал защитник, – но я очень хотел бы, чтобы явились прежние судьи, знакомые с делом.

– Начинай! – заорал Веррес. – Они не могут прийти.

– Мне очень жаль, – спокойно отвечал адвокат, – но и я не могу оставаться.

С этими словами он повернулся и пошел прочь. Вслед неслись ругательства и проклятия наместника. Но он даже не обернулся.

Веррес струсил не на шутку. Что делать? Казалось, он попал в ловушку. Вновь созвать суд? Но судьи оправдают обвиняемого. Судить без адвоката, без присяжных? На это даже Веррес не решался. Он жил когда-то в Риме, и такое в его голове явно не укладывалось. Он представлял собой любопытное зрелище – растерянный, сбитый с толку, он то вскакивал, то вновь садился, то опять поднимался и начинал метаться по площади, как дикий зверь в клетке. Публики собралось много, царила мертвая тишина, и все, затаив дыхание, следили за наместником, в чьей душе алчность боролась с трусостью.

А между тем у Тимархида созрел план действий. Все видели, как он вскочил со скамьи и ринулся за своим патроном. Нагнав его, он стал что-то настойчиво и горячо шептать ему в ухо. На лице Верреса отразились мучительные колебания. Видимо, план друга казался ему слишком смелым. Тимархид снова и снова что-то шептал. Очевидно, он старался изо всех сил в чем-то убедить патрона, употребляя всю свою ловкость и красноречие. И вдруг Веррес решился…

– Начинай! – сказал он ответчику и опустился на судейское кресло.

Сопатр совершенно потерялся. Он начал взывать к правосудию. Произошла заминка. Кажется, сама когорта трепетала. Наконец все-таки вызвали свидетелей. Они дали краткие показания в абсолютной тишине. Никто не задал им ни единого вопроса. После этого глашатай объявил, что прения окончены. Веррес лихорадочно торопился. Он боялся, что гражданский процесс вот-вот закончится и судьи вернутся.

«Он вскочил и вынес с согласия своего писца, врача и гадателя обвинительный приговор человеку невинному… не имеющему возможности защищаться».

– Берегите, берегите его, судьи, в числе граждан; щадите, заботьтесь о нем, чтобы он мог заседать вместе с вами!.. Если преступно – лично я не могу себе представить ничего более подлого и низкого – брать взятку за свой приговор, продавать за деньги свою честь и совесть, то насколько же подлее и гнуснее осуждать человека, которого ты заставил выкупить свое оправдание, и, будучи претором, не обладать даже честностью разбойника!.. И этого человека мы будем иметь в числе судей? [44]44

В тот год еще действовал закон Суллы, по которому судей назначали из сенаторов. А Веррес был сенатором. Значит, если он не будет осужден, вполне возможно, вскорости будет заседать в римском суде.

[Закрыть]…Он будет произносить приговоры о жизни свободнорожденного человека? Ему будут вручены судебные таблички? [45]45

Навощенные таблички, на которых судьи делали записи по ходу дела, а потом писали приговор.

[Закрыть]– Да, он сделает на них пометки… кровью!

Может быть, Веррес попробует в Риме все отрицать и отпираться? Напрасно. Цицерон может представить убийственные улики. Прежде всего он взял с собой в столицу Минуция, римского всадника, защитника несчастного Сопатра. Он был не только его защитником в этом одном деле, но домашним адвокатом и поверенным. Обо всех важных делах Сопатр неизменно с ним советовался. Так вот, он под присягой готов подтвердить, что его клиент дал взятку Верресу по требованию Тимархида, что затем с него потребовали вторую взятку. Это же подтвердят множество галикийских граждан, с которыми обвиняемый советовался еще до суда.

– Это же скажет несовершеннолетний сын Сопатра, которого этот изверг… лишил отца.

Но, предположим, всех этих свидетелей не было бы. Разве это изменило бы дело и хотя бы на волосок облегчило бы положение Верреса? Ведь претор на глазах всего города распустил судей, удалил защитника и один объявил приговор (II, 2, 70–61),

Итак, говорит Цицерон, вы видите вопиющие беззакония, вы видите, как людям выносят без присяжных и адвоката приговоры врач и глашатай «и это называется властью римского народа, его судами!» (II, 3, 66).Что может сказать Гортензий? Или, быть может, он будет ссылаться на то, что и другие наместники подчас нарушали закон? Но это вздор – бывали, конечно, кое-какие отклонения и обиды, но это даже рядом нельзя поставить с делом Верреса: другого такого Верреса не существовало. И потом, такой метод защиты порочен – «если негодяев будут освобождать от суда и следствия, ссылаясь на пример других негодяев, государство рухнет» (II, 3, 207).

Веррес – любитель искусства

«Перехожу теперь к его… как бы мне выразиться? Сам он называет это своим «хобби», его друзья – «слабостью» или «чудачеством», сицилийцы – «разбоем»; что же касается меня, то я затрудняюсь подыскать этому подходящее название» (Verr., II, 4, 1).

Дело заключалось в следующем. Веррес – этот грубый, невежественный мужлан, который не по имени только, но по самой сущности был, казалось, всего лишь откормленным боровом – этот самый Веррес имел, оказывается, одну пылкую, всепоглощающую и совершенно бескорыстную страсть. Он любил искусство.Да, да. Он был фанатичным поклонником эллинского искусства и энтузиастом-коллекционером. Он коллекционировал картины, вышитые платки, резные камеи, серебряные чаши, подсвечники, статуи, бронзовые кувшины, подносы, супницы, кубки, кадильницы – словом, все подлинные шедевры искусства. Это не просто был для него способ вложения капитала. Нет! Он готов был отдать за эти вещи деньги, всех своих любовниц, да что любовниц – он отдал бы за эти сокровища самую жизнь! Глядя на свою коллекцию, он презирал весь мир. Все остальные, включая Цицерона, казались ему пошлыми профанами, ничего не понимающими в искусстве. И больше всего на свете он ценил ни славу храброго воина, полководца или государственного мужа, а славу знатока искусств.

Эта страсть появилась у него давно. Путешествуя по миру, он всюду – в Греции, в Малой Азии, на островах – старался пополнить свою коллекцию. Иногда это кончалось тем, что граждане с дрекольем в руках бросались на коллекционера и выгоняли вон. И он скорбел, что бесценные сокровища остаются в руках невежд. Однажды он умудрился даже ограбить Дельфы. По счастью, он был тогда подчиненным, а его начальник пришел в ужас, узнав о таком кощунстве, и все награбленное возвратили богу.

Да, Веррес пользовался каждым удобным случаем, чтобы обогатить свой уникальный домашний музей. Можно себе представить, что он почувствовал, оказавшись в Сицилии! Он грабил и грабил, как загипнотизированный.

– Я утверждаю, – говорит Цицерон, – что во всей Сицилии – этой богатой и древнекультурной провинции – не было ни одной серебряной… вазы, ни одной геммы или жемчужины, ни одного произведения из золота или слоновой кости, ни одной статуи из бронзы или мрамора, ни одной картины… – словом, ни одного произведения искусства, которого он бы не разыскал… и не взял бы себе (II, 4, 1).

Веррес не мог скрыть в Риме столь чудовищного пополнения своей коллекции. Но он говорил:

– Я все это купил за свои деньги! Что тут плохого?

Во-первых, отвечает Цицерон, закон запрещает наместнику делать в провинции дорогие покупки. Почему? Довольно ясно. Имея большую власть, покупатель может навязать продавцу весьма невыгодные условия (II, 4, 9—10).Но хорошо, забудем об этом законе. В наше развращенное время он, пожалуй, покажется чересчур суровым. Будем смотреть сквозь пальцы на то, что порой наместник все-таки будет делать кое-какие приобретения в провинции. Но одно условие все-таки соблюсти необходимо – нужно, чтобы люди хотели продавать свои вещи. А вот хотели ли они продавать их Верресу?

Давайте посмотрим. Вот наглядный пример. Некий гражданин Мессаны, Геюс, продал Верресу статуи Поликлета, Праксителя, Мирона, то есть величайшихгреческих скульпторов. Богатейшие восточные цари отдали бы половину своей казны хотя бы за часть этих сокровищ. Притом то были статуи из семейной божницы Геюса – каждый день он благоговейно склонялся перед ними в молитве. Не забудем, что то были для греков не просто красивые статуи, но образы богов. Приобретены они были предками Геюса и передавались из поколения в поколение как величайшие святыни. И вдруг Геюс решил продать Верресу эти статуи. Не странно ли?

Но, скажут, верно нужда или долги толкнули его на этот безумный поступок. Верно, он разорился и должен был пойти с семьей по миру. Ничего подобного. Он был богат, процветал и не продал ничего. Ничего, кроме родовых статуй. Еще более странно. Однако иногда самые обеспеченные, самые почтенные люди теряют голову при виде золота. Кто знает? Вдруг наместник предложил ему такую сумму, что он позабыл все на свете. О, это очень легко проверить по документам. Там зафиксировано, за какую сумму продал семейных богов Геюс. Что же это за сказочные деньги, которые его соблазнили? Оказывается, Пракситель был куплен за 1600 сестерциев. (Это приблизительно, как если бы в наши дни кто-нибудь купил подлинного Леонардо или Ван Гога за тысячу рублей.) Чтобы оценить эту сумму, говорит Цицерон, стоит вспомнить, что недавно в Риме проходил аукцион, где небольшую медную статую – не Праксителя, нет, а средней руки ваятеля! – продали за 40 тысяч сестерциев (II, 4, 11–14).