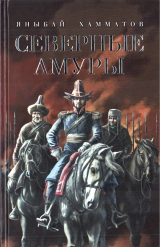

Текст книги "Северные амуры"

Автор книги: Яныбай Хамматов

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 42 страниц)

По совету вездесущего и всезнающего Янтурэ Ишмулла поселил Буранбая в Агише в бедном, неприметном домике вдовы Мустафиной. Таких убогих избушек в каждом ауле – уйма: единственное окно затянуто бычьим пузырем, дверь перекошена, крыша земляная, заросшая полынью. На нарах ни перины, ни подушек, а дерюга, рванье.

«О, какая бедность! – расстроился Буранбай. – Из аула в аул едешь, и всюду нищета. Довели башкир до полного оскудения – ни лугов, ни пастбища, а человеку нужен простор!..»

Хозяйка, бойкая, говорливая старушка, посчитала своим долгом занять гостя разговорами.

– Откуда ты, сынок?

– Реку Базы знаешь? Тамошний.

– И-и-и, я сама с Базы, там родилась, там и росла! Наших, стало быть, мест, земляк.

Вошел старший сын хозяйки, рослый, мрачный мужик, послушал и сказал с укоризной:

– Просил же тебя кураист не расспрашивать гостя.

Мать обиделась:

– Разве ж я расспрашиваю? Разговариваю! – И тут же зачастила: – Привольно жили в те годы на берегах Базы. Ни горя, ни бед не ведали. Я еще маленькой была, вот такой, – старушка показала ладонью, какой она была, оказалось – не согнувшись под нары ушла бы, – а все-все помню. Еды – вдоволь, свежей, вкусной, одежда – нарядная. Землям башкирским конца-краю не было. Не перечесть скота: лошадей, овец, коров.

– Эсэй, не трещи, изо дня в день все о старине долбишь, – уныло попросил сын.

– Да ведь я не тебе рассказываю, а гостю.

– Нужны ему твои преданья, как же!..

– Нет, я с интересом слушаю бабушку, – мягко возразил Буранбай.

– Слышишь? – просияла старушка. – Ему интересно!.. – И подсев к гостю, продолжала с упоением: – Ах как жили, богато жили!.. С весны до глубокой осени на яйляу. Все красное лето кочевали в предгорьях. Старым – почет и уваженье. Не так, как теперь… – и она бросила гневный взгляд на хлебавшего похлебку сынка. – Аксакалы сидели день-деньской на паласах, раскинутых по траве в тени, и мирно лакомились кумысом. Старушки возились с внуками. А как одевались! – Она зажмурилась от восторга. – Чекмени расшиты золотыми и серебряными узорами. Даже у тех, кого в ауле считали бедняками, были шапки из лисьего меха и каты с суконными голенищами, прошитыми красной нитью. Бедняки! – Она фыркнула. – У этого бедняка десяток лошадей, две-три коровы, овец не перечесть.

А женщины расхаживали, как ханши, как шахини, накрашенные, напомаженные, в высоких драгоценного меха шапках. Коралловые ожерелья, бусы, кашмау[12]12

Кашмау – женская шапочка с украшениями.

[Закрыть] – в серебряных монетах, в косах – сулпы[13]13

Сулпы – металлическая подвеска с монетами и самоцветами.

[Закрыть], а по спине – елкялек[14]14

Елкялек – лента с монетами.

[Закрыть]. Богаче всех наряжалась дочь муллы – тюбетейка под шалью вся в самоцветах. Дочь самого Бурангула, начальника кантона, поди, нынче так не выхваляется!..

– Куда же все это подевалось? – задумчиво спросил гость.

– И не говори! – Старушка всплеснула сухими ручонками. – Собирают богатство годами, а разлетается оно в прах в одночасье. Выгнали башкир с лугов, урманов и – прощай раздолье! Скот перевелся. Да разве мыслимо башкиру жить без отары, без табуна? Народ поднялся против притеснений, атаманом был Салават-батыр. Слыхал? Ну, царские генералы, все из немцев, осилили – у них пушки… Дома жгли, мужчин в Сибирь угоняли. Тридцать лет назад это было, а башкиры так и живут в нищете, в кабале. Летом заезжал внук Киньи – Карагош…

– Карагош? – Буранбай так и взвился. – Значит, у соратника Салавата и Пугача, у Киньи Арсланова есть внук?

– Да, внук, Карагош.

Сын, уходя, задержался на пороге:

– Ма-а-ать, язык до добра не доведет!

На старушку увещевание сына не подействовало, зачастила еще стремительнее:

– Да-да, был внук у Киньи, Карагош-мулла.

– Арсланов? В деда?

– Нет, Хувандыков.

– А где он живет?

– Ну, этого я не знаю, а если бы знала, то не сказала… К старшине юрта меня таскали – как да что, да о чем говорил?.. А я в ответ: чаю попил и уехал. Мне-то что? Гость. Кунак. Внук Киньи.

– Молодой?

– Да под тридцать.

«Года на три старше меня».

– Очень благочестивый мулла, – с восхищением добавила старушка.

– Не рассказывал о судьбе деда?

– Сказал, что в те годы уехал к казахам. Может, и жив?! А Салават-батыр жив? Никто не знает.

«Да, ни о Салавате, ни о его отце ничего не известно».

Вечером гость долго не мог уснуть, ворочался с боку на бок; оконце, затянутое бычьим пузырем, бледно светилось… Он вспоминал Салиму, нежную, как цветок в зарослях бурьяна. И отец, и братья баловали ее, единственную девочку в семье, но изнеженной Салима не была и стойко переносила тяготы скудной деревенской жизни. Буранбай и Салима полюбили друг друга так сильно, так верно, так пылко. Юноша в песнях сравнивал лицо любимой с молодой луною, а зубы, ровные, блестящие, – с жемчужинами. Едва Салиме исполнилось пятнадцать лет, Буранбай задумался о калыме: любовь любовью, а обычай нерушим и невесту следует выкупить. Юноша ушел на Южный Урал, нанялся на завод подручным. Работали по двенадцать часов в горячем цехе, у плавильных печей, заработка хватало на еду, а скопить деньги – немыслимо. Буранбай был парнем смелым, необузданным и открыто заговорил: «Давай прибавку!..» Рабочие его дружно поддержали, путая башкирские и русские слова, кричали, наседая на управляющего: «Дома маленький баранчук плачет, жена плачет, прибавку давай, мал-мал прибавку давай!» Управляющий вызвал яицких казаков с дистанции, подпоил, и они взяли бунтовщиков в нагайки. Мастера, старшие рабочие назвали зачинщиком Еркея-Буранбая. Казаки и заводские сторожа избили его, отвели в кутузку. Ночью юноша выломал решетку в окне и убежал. С того дня и скитался, находя отраду лишь в мечтах о Салиме и в песнях.

Забылся Буранбай на рассвете, и всего на чуток – застучали у дверей копыта коня, звякнула задвижка, и джигит с привычной настороженностью вскинулся на нарах, подбежал бесшумно к двери.

– Кто?

– Ишмулла.

Ни крыльца, ни сеней у избушки не было, и парень стоял с поводом коня прямо возле дверей.

– Еркей-агай, Салима…

– Где? – Буранбаю казалось, что он вскрикнул, а на самом деле он прошептал почти беззвучно: – Где?

– В полдень придет к роднику. К тому роднику!.. Да вы, агай, помните тот родник? А то я проведу.

– Мог ли я забыть заветный родник? – простонал Буранбай.

…Он был в седле, когда старушка, провожая таинственного гостя, шепнула:

– Вижу, ты честный, кустым. Так и быть, скажу тебе: Карагош-мулла живет в Девятом кантоне, в ауле Бакый. Заедешь к нему, передай от меня привет и уважение.

– Обязательно, бабушка, передам, – машинально сказал всадник, едва ли понимая, о ком идет речь.

11Коня он привязал в густом березняке и, крадучись подошел к роднику, доверчиво лепетавшему под обрывом.

В лесу было удивительно, до жути тихо, даже поредевшая листва отяжелела и висела неподвижно. Издалека избы Агиша казались низенькими, приплюснутыми, и серые струи дыма из труб стелились по земле, по берегу реки.

Он не заметил ее на тропинке, не услышал ее шагов, нет, – сердце сжалось, будто стиснутое в кулаке, и Буранбай понял: Салима подходит… Ему бы бежать навстречу, вскинуть на руки, унести, умчать, а он оробел, вжался в ствол накренившегося дерева, будто прилип к коре.

Наконец он пролепетал, словно малый ребенок:

– Са-ли-им-эке-е-ей…

Она резко вскинула голову, глаза – черные, как бархат ее камзола; обкусанные в кровь губы шевелились почти беззвучно:

– Еркей!

– Салима, я давно жду тебя!

– А я тебя ждала много лет!.. Приехал, когда я уже вышла замуж!.. – Она поставила на траву деревянные ведра, сняла с плеч коромысло. – Ты женат?

– Нет.

– Значит, есть невеста?

– Нету суженой и не будет, одну тебя люблю!

– Почему же так долго не возвращался?

– Не мог. Скитался в гонениях.

– Прислал бы гонца с вестью, что жив. Разве бы я вышла замуж, если 6 знала, что жив. На костре бы жгли – не пошла бы за немилого. На край света готова была бежать с тобою!..

Она говорила горько, губы кривились в скорбной усмешке.

Буранбай все еще не решался шагнуть, обнять, но глядел на нее спокойнее, и дыханье его участилось от восхищения: Салима пополнела, расцвела яркой телесной красою; пестрое, в цветочках платье с оборками, камзол плотно облегали ее сильное тело; из-под батистового тончайшего платка сбегала на стан жгуче-темная коса с вплетенной в пряди лентой; подвешенные к ней монеты певуче звенели… Полдень женской красоты, зрелости!

– Уедем, убежим хоть сейчас, конь – резвый, умчит в степь, в Оренбург!

– Поздно, поздно… У меня законный муж. Грешно нарушать никах[15]15

Никах – обряд бракосочетания у мусульман.

[Закрыть].

– Найдем муллу, к тому же мулле Карагошу поедем в аул Бакый, и он снимет с тебя никах.

– Страшусь проклятия родимой матери.

– Разве любящая мать проклянет несчастную дочь?

Он уговаривал ее терпеливо, ласково, как неразумную дочку, но из-за деревьев не выходил, чтобы с огородов аула не заметили, с улицы, от реки, – надо беречь ее, ненаглядную.

– Ее слезы падут на мою голову, – убежденно, твердо сказала Салима. – И как она вернет уплаченный за меня калым?

– Твои братья вернут!

– Братья? Хе!.. Ты их знал простодушными пареньками, а сейчас они превратились в алчных злодеев. Не мать, а братья польстились на богатый калым и продали меня в рабство…

Салима говорила бесстрастно, будто не о себе. Никах, калым! – любой башкирской девушке были уготованы эти неотвратимые обряды злой судьбы.

Обезумев от отчаяния, Буранбай метнулся к ней, обнял: губы ее заледенели – не дрогнули, не оттаяли под жаром его поцелуя.

– Что же нам делать?

– Уходи! Прячься! – Она оттолкнула его в кусты. – Женщины идут к роднику. Спрячься в лесу, ради Аллаха!

– Сплетен боишься?

– За тебя боюсь – убьют!

– Мне уже все равно! Как жить без тебя?!

– Уходи, Еркей! – прорыдала Салима, поднимая ведра и коромысло. – Весь день прячься в чаще, а ночью приходи, жди у Кырлас-тау, под тем дубом. Хе! – Она отрешенно вскинула голову, в нежном белом горле катался клубок, глаза разгорались лихорадочно зелеными сполохами. – Либо в омут, либо в петлю!.. Жди ночью.

И тот покорился, быстро ушел в глубину рощи.

Весь день он то лежал в заброшенной заимке, то бродил по лесу, ведя на поводу коня, и постепенно отдельные слова, чувство безнадежности и счастья от встречи с любимой, мотив тоски, парящий в тишине, как осенняя паутинка, слагались в песню, и он сперва бормотал, затем пропел ее вполголоса, все еще таясь:

Высока гора Ирэндек,

Стою на ее вершине.

Все парни аула влюблялись

В крылатые брови Салимэкэй.

Салимэкэй пошла к роднику,

Ветер ласкает ее косу.

Радуга в высоком небе

Завидует дугам ее бровей.

Песня-целительница успокоила Буранбая, и он задремал, раскинув попону в кустарнике, подложив под голову шапку, а под шапку – саблю. Очнулся он от озноба, все тело свело – ноябрьские ночи в лесу холодные. И ветер просторно летел из степного раздолья, качал безлиственные ветви деревьев, насвистывал, словно курай, мелодию: «Высока гора Ирэндек…». Вскоре и месяц взошел, серебристо-зеленый, высветил вершины деревьев, а в чаще, в кустарнике тьма сгустилась. Буранбай быстро пошел к тому дубу, где некогда в часы скоротечных свиданий целовал-миловал Салиму, робкую девочку с ясными глазками. Давно это было, как давно!.. Пятнадцатилетняя девочка обещала его ждать, но не дождалась. Мог ли он, беглец, арестант, ссыльный, потерявший даже первородное имя Еркея, упрекать ее?.. Внезапно, в порыве безрассудного ослепления, он решил – украду, увезу на дистанцию! И тотчас протрезвел: офицеру похищение чужой жены не простят, и Волконский не заступится, и оба суда – военный и духовный, мусульманский – вынесут беспощадный приговор.

Но – чу! – хрустнул сучок под ногою, прошуршала опавшая листва.

– Салима, здесь я, здесь! – прошептал Буранбай, выступая на просеку, залитую сиянием месяца.

Она вздрогнула, бросилась ему на грудь, забилась в рыданиях, и чем настойчивее он ее утешал, тем неудержимее она плакала – так дети, когда их жалеют, еще пуще заливаются слезами, но уже сладкими, приносящими успокоение.

– Еркей, любимый! Какие мы с тобою несчастные. Ты представить себе не можешь, как тяжко мне жить с немилым.

– Успокойся, душа моя, отныне мы всегда будем вместе. Нераздельно! Уедем, и ты позабудешь все горе-злосчастие…

– А калым?

– Вернем калым!

Вдруг у коня, стоявшего за деревьями, тревожно запрядали уши, он еле слышно заржал, призывая хозяина.

– Кто-то крадется! Подожди.

Он снял с седла лук и колчан со стрелами.

«Неужто Ахматулла велел нукеру стеречь меня?»

В кустах зашебаршило, ветки заколебались, кто-то неуклюже полз, приминая сучья. Буранбай выждал мгновение и наугад, на шорох, выстрелил, – стрела скрипнула в воздухе, темная тень взвилась и рухнула.

– Ой, ты подстрелил его!.. – Салима сжала щеки ладонями, зажмурилась.

– Кого?

– Нукера моего мужа Ахматуллы! Наверно, послал за мною следить.

– И поделом, если подстрелил! – яростно вскричал, уже забыв, что надо таиться, Буранбай, пошел крупными шагами в кустарник, и там неожиданно и для себя и для Салимы рассмеялся: – Да это же лиса! Лису подстрелил!

Вернувшись, он бросил к ногам Салимы длинную огненно-рыжую лису.

– А ты метко стреляешь! – восхитилась Салима.

– Нет, это случайность, я же не метился, стрелял наобум!.. А разве за тобою следят? – осторожно спросил он.

– Еще как! Муженек мотается по базарам и ярмаркам, то покупает, то продает. Богатеет год от года, а я… – И она отвернулась, всхлипнула.

– Уедем, – робко попросил джигит.

– До весны не уеду. И не рви мне душу, молчи.

– А весною?

– Весною приезжай за мной. Слово мое верное. Сам-то не забудь, не разлюби!

– Как ты можешь сомневаться?..

Он обнял Салиму и медленно, преодолевая и словом и поцелуем ее смущенье, повел на заимку, конь, как верный пес, шел сзади. У дверей избы остановился, осторожно оглянулся.

– Стереги, друг, стереги, а если почуешь пришельца – стучи копытом о ступеньку крыльца!

И конь кивнул, словно понял хозяина.

Салима шагнула в темноту дома, как в бездонный омут, ни на что не надеясь, ничего не страшась.

Студеные ноябрьские ночи обычно тянулись с угнетающей медлительностью, а нынче рассвет торопил и торопил и без того короткое горькое счастье Салимы и Буранбая, постучал в затянутое бычьим пузырем оконце ветвью клена, растущего у стены, тронул закопченный потолок избы бликами сияния, звякнул уздечкой и стременами окоченевшего коня.

– Ой, как светло, они проснутся и начнут меня искать! – ахнула Салима, вскакивая, торопливо одеваясь.

– Не возвращайся домой, уедем!.. – умоляюще сказал Буранбай, отлично зная, что уговаривать возлюбленную бесполезно.

Салима даже не ответила, простилась с ним взглядом, будто навеки, и не поцеловала, ушла и не оглянулась, и только позднее Буранбай возблагодарил ее за благородное молчание, в котором таилась безмерная и бескрайняя любовь.

Он долго сидел на пороге, чувствуя душевную опустошенность, и, вероятно, плакал, глотая слезы, и ему не хотелось жить – ехать на дистанцию, выполнять служебные обязанности и в тоскливом одиночестве ждать весны. Да и состоится ли весенняя встреча?..

Конь напомнил о себе: ткнулся в щеку хозяина шершавыми горячими губами. Буранбай обнял, вставая, его шею. «Оставаться здесь ни к чему, друг! Родная сторона мне не родимая матушка, а коварная мачеха. Все же надо уезжать!..»

День был пасмурный, мутный, низкие, грязного оттенка тучи тягуче ползли по небу, поля и луга лежали рыжими паласами, тоже грязными, будто затоптанными копытами деревенского стада, и впервые Буранбаю башкирская земля показалась некрасивой, не радующей взора путника. «Чужой!.. Никому не нужный, осужденный на пожизненные скитания…»

12После Тильзитского мира башкирские казачьи полки вернулись на Урал.

Приехали в Оренбург офицеры – сослуживцы князя Волконского еще по Петербургу, приехал и любимый младший сын Григория Семеновича – Сережа. Просторный губернаторский дом весело загудел, полнясь разговорами, музыкой клавесина, пением любовных романсов и военных песен. Гости в годах солидно сидели вечерами за картами, молодые танцевали до упаду, бурно влюблялись и страстно ревновали, радуясь, что последние дни августа 1807 года выдались знойными, купались, рыбачили, охотились.

После ужина в гостиной или на веранде завязывались оживленные беседы: юные офицеры с упоением рассказывали о лихих рубках с французскими гусарами, о своих подвигах, иногда и преувеличенных; военные постарше обсуждали преимущественно дипломатические вопросы – прочен ли Тильзитский мир, хитрит ли Наполеон или действительно жаждет дружеских отношений с великой Россией.

Многих, особенно молодых, удивляло, почему князь так живо интересуется боевыми действиями башкирских казаков; они не догадывались, что Волконский лично занимался формированием и обучением башкирских полков, что они были его любимым детищем.

Вот и сегодня князь спросил гусарского полковника, усатого, с обветренным лицом и охрипшим от походов и ночевок в поле голосом, довелось ли ему сражаться вместе с башкирскими джигитами.

– Под Фридляндом, ваше сиятельство, под Фридляндом! – воскликнул полковник, широко улыбаясь; заметно было, что воспоминания о тех боях были ему приятны. – Французы пруссаков разнесли в пух и прах, хе-хе!.. Король Фридрих Вильгельм спасся бегством в Россию. Но едва наполеоновские «орлы» столкнулись с нашими казаками, то началась, хе-хе, другая война. В корпусе атамана Платова было три башкирских полка. Признаюсь, ваше сиятельство, я сам был ошарашен, когда увидел джигитов в меховых шапках, бешметах, в сапогах с суконными голенищами, с луками и колчанами, с копьями… Ну-у, думаю, у французов-то ружья, пистолеты, пушки, а у этих… кочевников – стрелы. Но после первых же стычек с противником проникся к башкирам уважением и доверием. Храбры! Дисциплинированны! Любой ценою выполнят приказ Матвея Ивановича. А башкирские кони по виду неказистые, но выносливые. Помню, Матвей Иванович Платов приказал мне с тремя башкирскими полками, с оренбургскими казаками, с калмыками ударить во фланг корпуса маршала Массены. Подкрались бесшумно, скрытно, ни шороха, ни стука… И с пронзительными криками бросились в атаку. Нет, французские пехотинцы успели дать залп, их пули нанесли урон, но ведь перезарядить с дула ружье – целая морока, а тем временем на них обрушилась туча стрел, метких, смертельных. Джигиты метали копья, рубили саблями, и французы с воплями: «Les amours du nord!»[16]16

Северные амуры (фр.).

[Закрыть] – бросились бежать, смяли свою же конницу, которую Массена бросил в контратаку.

Гости дружно, громко смеялись, восхищаясь удалью и стремительностью башкирской конницы. У многих боевых офицеров были приятели-джигиты, с ними вместе они сполна хлебнули фронтовых тягот, изведали и упоение победой, и горечь отступления.

Дряхлый отставной генерал, мирно дремавший в глубоком кресле, внезапно очнулся, прислушался и спросил дребезжащим голоском:

– «Северные амуры»? Э-э-э… Что это – «северные амуры»?

– Древнегреческая мифология, ваше превосходительство, амур – бог любви, неизменно изображается в виде крылатого мальчика с луком и стрелами… И наши башкирские казаки, летящие на конях в атаку с луком, колчаном и стрелами, напомнили французам амура.

– Э-э-э… И верно, похоже! – умилился генерал.

Но князь Волконский хотел продолжить серьезный разговор.

– Все это очень забавно – амуры… Мне же необходимо знать, к каким непосредственно военным результатам привела эта атака? Не зря же старались амуры, не напрасно и… гибли от французских пуль.

– Еще бы! – воскликнул полковник. – Задержали полчища Наполеона, обеспечили переправу наших войск через Неман!

– Ну вот, это для меня самое важное, – кивнул князь.

– Смелый, отчаянный народ! – уважительно заметил один из недавно вернувшихся с войны офицеров.

– Закалились в степях да в горах. Рождены для войн и… бунтов, – язвительно добавил его сосед. – Да, да, господа, бунтов. Вспомним восстание Емельки Пугачева и Салаватки Юлаева.

Князь властно вмешался в беседу:

– Когда приехал сюда, то, признаюсь, с недоверием относился к башкирам. Пять лет прошло, теперь говорю честно, твердо – удивительно чистосердечный народ. И вполне мирный. За эти пять лет ни бунтов, ни волнений. Надо лишь с уважением относиться к башкирам, соблюдать все законы. К сожалению, некоторые русские чиновники и офицеры набаловались безнаказанно нарушать законы, отсюда и поводы к беспорядкам… Вот полковник Углицкий, – он с доброй улыбкой посмотрел на атамана оренбургских казаков, – живет здесь с тысяча семьсот семьдесят второго года и лучше меня знает башкир, он подтвердит мои наблюдения.

– Да, башкиры всегда отважно сражались за честь и славу России, – горячо подхватил Углицкий, качнув тучным животом, тяжело отдуваясь.

Князь извинился перед гостями, попросил не обращать на него внимания – играть в карты, разговаривать, музицировать – и отправился на привычную ежевечернюю прогулку.

Юный Волконский, Сережа, стройный, румяный, подошел к атаману. Василий Андреевич утопал в кожаном кресле, косое брюхо буквально подпирало подбородок, дышал Углицкий со свистом, страдая одышкой.

В сюртуке, со свежевыбритым лицом Сережа походил на учащегося дворянского пансиона, старшеклассника, а ведь он, восемнадцатилетний, уже воевал в 1806–1807 годах против французов, был штаб-ротмистром кавалергардского полка, кавалером ордена Владимира четвертой степени.

– Василий Андреевич, вы говорите по-башкирски? – почтительно спросил князь.

– А конечно… Приятно и полезно знать язык народа, с которым ты живешь бок о бок, стережешь границу с немирной Степью, воюешь против супостатов, – вяло сказал атаман: его уже клонило ко сну. – Мне ведь шестьдесят пять. Вся жизнь прошла среди башкир.

– Что же, они всегда воевали в составе русской армии?

Атаману понравилась любознательность юноши, он заговорил оживленнее:

– Всегда! И заметьте: добровольно присоединились к Московскому царству. Уже в шестнадцатом веке, в Ливонскои и Крымской воинах участвовали башкирские конники. В Смутное время против поляков, под знаменами Минина и Пожарского сражались, Кремль от панов освобождали!.. И в Северной войне при Петре Великом против Швеции стойко рубились четыре тысячи башкирских казаков.

– Случайно мне попались труды географа Кирилова, – сказал Сергей, – в них много ценных сведений об Оренбургском крае и башкирах.

Атаман одобрительно кивнул:

– Замечательные труды, замечательные! Кирилов долго жил здесь, досконально изучил историю, нравы башкир. Он руководил экспедицией по строительству Оренбурга и укреплений на границе. Какое-то противоречие во всех его оценках! – с досадой повел плечом Углицкий. – Восхвалял воинскую доблесть башкирских конников, а сам проявлял к ним жестокость. При нем башкир грабили немилосердно.

– Потому они и бунтовали! – не задумываясь воскликнул Сергей.

– Сами виноваты, – грубо заявил атаман. – Жили бы тихо, покорно, а то гонор этакий, претензии… Нет, я к башкирам отношусь хорошо, признаю их выдающиеся боевые доблести, но иногда, знаете… И Кирилову часто приходилось прибегать к крайним мерам, да и мне…

– Какой же уважающий себя народ смирится перед угнетением? – пылко сказал юноша.

Углицкий смекнул, что в разговоре появился опасный оттенок, и быстро свернул в сторону:

– И в Семилетней войне две с половиной тысячи башкирских всадников участвовали в битвах у Румянцева и Суворова, тогда еще подполковника. В Берлин вступили вместе с драгунами и казаками!..

В гостиную вошел посыльный Филатов, бойкий мальчишка с плутовскими глазами.

– Ваше сиятельство, ваш батюшка князь Григорий Семенович ожидают вас в столовой.

– Иду.

Сергей поблагодарил атамана за интересную и поучительную беседу и быстро пошел за Филатовым – отец не терпел ослушания.