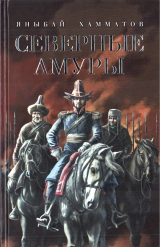

Текст книги "Северные амуры"

Автор книги: Яныбай Хамматов

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 27 (всего у книги 42 страниц)

Кахым ужинал в заставленной громоздкими шкафами, этажерками, креслами столовой уютного немецкого дома, когда ординарец доложил ему, что подъехал верхом генерал с двумя конвойными, хочет его видеть.

Кахым надел красный чекмень, лисью шапку, подвесил к поясу саблю и вышел.

У крыльца на кавказском скакуне дивных статей сидел, как влитой в седло, молоденький генерал и совсем не по-генеральски, а дружески улыбался Кахыму.

– Князь Сергей Григорьевич! – Кахым растерялся: то ли приветствовать по уставу, то ли протянуть руку.

– Дружище! – воскликнул молодой Волконский, склонился с седла, обнял Кахыма и лишь после этого слез, отдал поводья ординарцу. – Узнал, что ты с полком еще в Лейпциге, и решил завернуть. Принимаешь?

– С радостью, Сергей Григорьевич!

Они прошли в дом, Кахым велел денщику и повару приготовить ужин по-русски.

Услышав это, Волконский рассмеялся:

– Нет, ты, дорогой, угости меня башкирскими блюдами, такими, какими я лакомился в доме твоего отца старшины юрта Ильмурзы. Русская кухня и в Главной квартире представлена. Жив твой отец?

– Да, спасибо, князь.

– Ты же видел моего отца прошлой осенью, уже после моего отъезда. Как, постарел?

– Да, врать не стану, но еще крепка военная косточка: держится молодцом!

– Ну и слава богу. А твоя семья?

– Сын Мустафа растет. Вот уже больше года не видел. Наверно, забыл отца.

– Такова уж офицерская судьба, – вздохнул Волконский. Прищурившись, он неодобрительно осмотрел комнату. – Любят эти бюргеры выставлять напоказ все добро: не протолкнуться. В нашем доме – ты помнишь? – мебели мало, комнаты просторные.

– То русская родовая аристократия, а здесь разбогатевший на поставках французской армии немецкий обыватель! – сказал Кахым. – Сейчас они открещиваются от Наполеона, а все наживались, хапали, торгуя и свининой, и фуражом.

– Совершенно справедливо.

– А вы надолго сюда, Сергей Григорьевич?

– Был у Леонтия Леонтиевича Беннигсена, привез ему высочайшее повеление, взял от него какие-то бумаги в Главную квартиру, вот и решил заглянуть на огонек.

Волконский восхищался беляшами, бишбармаком и чаем с медовыми лепешками.

– Нет, уйдет отец в отставку, и буду после войны проситься у государя на его место в Оренбург. Нравятся мне и привольная Башкирия, и горнозаводский Урал, и оренбургские степи.

– Красива моя Башкирия, Сергей Григорьевич, слов нет, но живут мои земляки год от года все хуже.

– Почему?

– Законы такие: у земли, у лугов, без лугов. Всюду кордоны, запреты.

– А ты считаешь, что русские крепостные мужики живут лучше?

– Этого я не думаю, но судьба единоверцев-башкир меня все же кровно волнует, – сказал Кахым и быстро добавил: – В этом нет ничего обидного для русских.

Волконский кивнул в знак того, что понял, встал, прикрыл плотнее дверь в коридор и сказал, что вчера был в Семеновском полку.

– Всю ночь беседовал с Пущиным и Муравьевым-Апостолом. Они ждут больших перемен в социальном строе России после войны, – негромко сказал князь.

– Сергей Григорьевич, – пылко воскликнул Кахым, – вы для меня как родной брат, и потому я говорю как на духу: и мы, башкиры, ждем после войны перемен. Царь же обещал дать нам вольности, вернуть отобранные насильно земли!

Волконский помолчал, пристально посмотрел на потолок в аляповатых золотых завитушках и спросил осторожно:

– А если Александр Павлович обманет?

Кахым не нашелся что сказать, схватился обеими руками за голову и обошел вокруг стола, затем рухнул на стул и уставился в скатерть, словно надеялся прочитать на ней желанные письмена.

– Нашего императора называют «византийцем» за коварство, – продолжал князь вполголоса. – У него обворожительная улыбка, а на душе…

– Что же делать, Сергей Григорьевич? – с замиранием сердца спросил Кахым, умоляюще глядя на Волконского. – Одни башкиры никак не изменят своей исторической судьбы. Надо все сообща решать!.. Неужели опять поднимать знамена Пугачева и Салавата?!

– Нет! Нет! – Князь рассердился и перепугался. – Восстание будет потоплено в крови! Нужно искать новые средства, новые пути.

– А какие?

– Ну этого я не знаю! – Князь опустил глаза. – Всю ночь мы и говорили с Пущиным и Муравьевым-Апостолом о поисках новых путей. Кахым, ты понимаешь, что я тебе доверяю…

– Сергей Григорьевич, – Кахым положил руку на сердце, – на дыбе, под пыткой промолчу… Моя судьба, мое будущее связано с вами, Сергей Григорьевич.

– Спасибо! Верю.

В Оренбурге и в деревне молодой Волконский и Кахым разговаривали на «ты», но сейчас золототканые генеральские эполеты как-то смущали командира полка, а Сергей Григорьевич то ли не замечал, что Кахым величает его на «вы», то ли посчитал это естественным чинопочитанием.

– Меня обнадеживает, Сергей Григорьевич, что вы и ваши просвещенные друзья, которых я узнал еще в Петербурге, так настойчиво обсуждаете проблемы обновления России.

– Разговоры-то страстные, а толку пока не вижу, – горько улыбнулся князь. – Но вторая пугачевщина… Скоро мы вступим в Париж. Вспомни революцию, казнь Людовика и Марии-Антуанетты… Нет! Нет! – Судорога свела губы молодого Волконского. – Необходимо мирное обновление.

– А если царь посчитает и это… мирное обновление второй пугачевщиной?

Сергей Григорьевич беспомощно пожал узкими плечами.

Беседа на этом и оборвалась.

Князь остался ночевать у Кахыма, а утром, уезжая, предупредил, что днем в полк приедет известный батальный художник Орловский[45]45

Орловский Александр Осипович (1777–1832) – русский живописец и график, мастер батальной живописи.

[Закрыть]:

– Волшебно талантлив. Примите радушнее. Он хочет зарисовать «северных амуров» и, разумеется, написать портрет командира Первого полка.

Он сжал в объятиях и поцеловал Кахыма.

«Если бы все князья и дворяне были такими человечными», – вздохнул Кахым.

…Александр Осипович Орловский был худощавым, с буйными кудрями, с густыми, тоже курчавыми бакенбардами и короткой – лоцманской – бородою под выбритым подбородком, брови в палец толщиной, взгляд решительный, движения порывистые. Он ловко спрыгнул с седла и велел сопровождавшим его двум казакам, приставленным князем, вести коня в конюшню, но и сам пошел за ними, а вернувшись со двора, здороваясь с Кахымом, сказал одобрительно:

– Славные у вас лошадки! Степняки! А иноходец прямо-таки на выставку. Я ведь лошадник, постоянно рисую лошадей, понимаю в них толк.

– Ну, значит, мы единомышленники! – улыбнулся Кахым. – Башкир родится в седле, живет в седле – либо на кочевье, либо на войне, и умирает в седле!.. Прошу в дом. Сейчас подкрепимся, чем Аллах послал.

– Нет, я сыт, день солнечный, буду делать этюды на улице. Но сначала посмотрите мои зарисовки, чтобы отнестись ко мне с доверием и… и уважением.

– Да рекомендация князя Сергея Григорьевича для меня священна.

– Нет, все-таки взгляните.

Казак принес большой альбом в парусиновой обложке, и Орловский начал показывать Кахыму листы: «Башкирские казаки в походе», «Башкирский военачальник в походе». Кахым залюбовался рельефной выразительностью этюдов, лошади воочию скакали на него, выпуклые мышцы ног в беге играли, в глазах коней лихость, упоение скоростью, а всадники словно литые – миг! – и вскинут лук с пернатыми стрелами, сверкнут саблями. Да, это его земляки, его братья по крови и оружию, и все-таки в них появилось в рисунке что-то возвышенное, героическое, чего он в тяготах войны не замечал.

– Замечательно! – не сказал, а выдохнул Кахым. – Неудобно мне нахваливать своих башкир, но скажу откровенно – какие батыры!.. И лошадей вы действительно понимаете, Александр Осипович! И нрав, и стать, до каждой жилки.

Орловскому эта искренность понравилась:

– Вернусь в столицу, после войны переведу зарисовки в краски и в масло. Память потомкам о великой войне. Книги полезны, а картина, портрет, зарисовка – зримы.

Кахым продолжал взволнованно:

– Да я же их знаю!.. Этот, в высокой шапке, борода по пояс, юртовый старшина из Первого башкирского кантона. А вот он, – Кахым указал на усатого горделивого всадника на скакуне, с копьем, с саблей на алой перевязи, – начальник Десятого башкирского кантона. Где вы его встретили?

– Неделю назад в Двадцатом башкирском казачьем полку. В самом деле похож?

– О-о-о! Бурангул!.. Точь-в-точь как живой. – Отчего-то Кахым застеснялся сказать, что это его тесть. – Но вот этого не понимаю, извините.

– А чего же именно? – Брови Орловского сошлись вплотную.

– Разве нельзя было назвать всадника его настоящим именем, указать и должность: войсковой старшина Двадцатого полка?

– Нельзя!.. – убежденно сказал художник. – Этого всадника вы лично знаете, ну еще несколько человек. А для остальных зрителей, для чужестранцев, – кто он? А через полсотни лет его имя и вовсе забудется. А башкирский народ – вечен, как и все народы. Вот и получается: «Башкирский военачальник» – и понятно всем, и достойно… Иначе не могу поступить. У искусства свои законы.

– Вам, художнику, виднее, – согласился Кахым. – Значит, и я стану у вас «башкирским военачальником»? Что ж, я готов.

– Время тихое, передышка, – сказал Орловский. – И солнышко. Значит, сделаю этюд в красках. Прикажите привести вашего высокого иноходца, принести вам лук, колчан, копье. Набросаю командира, «военачальника» в бою, перед атакой. Ярче! Красочнее! Чтоб все клубилось! Сабля поднята ввысь!.. Из-под копыт коня – искры! Казаков позади я потом пририсую. Лишь бы схватить и верно передать экспрессию вашего лица. Вы, ваше благородие, прирожденный воин. Говорю без лести.

Кахым и на этот раз повиновался. Иноходец сперва крутился винтом, не приучен стоять неподвижно, тянет повод, просится на рысь. С трудом Кахым утихомирил жеребца, приговаривая ласковые слова и похлопывая по шелковистой шее.

– Саблю! Саблю! – закричал Орловский.

Сверкнул клинок.

У художника раздулись ноздри, в глазах запылали священные огни вдохновения, он, не глядя, выхватывал из банки кисти и, казалось бы, вслепую бросал блики красок на загрунтованный холст.

– Дружище! Вы же ведете полк конной лавой на опешивших от такого стремительного натиска французов! – кричал Орловский. – С яростью!.. С гневом на захватчиков! У вас красивая борода, удалые усы, но это я потом подвешу к лицу, искаженному и облагороженному безумием атаки!

У Кахыма затекла рука, он сидел прямо, навытяжку, стараясь не шелохнуться, его и покорила, и злила неистовость художника, он раскаивался, что согласился позировать, но понимал, что нельзя обижать и Орловского, и Сергея Григорьевича.

Наконец он спросил:

– Долго еще? У меня, Александр Осипович, полк на плечах и на совести!

– Искусство требует жертв!.. Потерпите еще полчаса хотя бы, не скажу – час.

– Знал бы, что так затянется, спрятался бы в доме под периной. У немцев перины по десять пудов, взобьют вечером – надо вспрыгивать, как на коня, – шутил Кахым.

– Терпи, казак, генералом будешь! И очень скоро, если не разорвет в клочья французское ядро! – великодушно обещал художник, швыряя на холст комья краски.

Наконец-то это истязание закончилось. Кахым устал, словно отмахал, не слезая с седла, сотню верст по грязному проселку.

А художник блаженствовал во хмелю удачи.

– Друг мой, не сердитесь на крики, во мне же польская кровь, шляхтич!.. – говорил он, помогая Кахыму слезть с иноходца. – История русской военной живописи не забудет вашего терпения! Подите сюда, взгляните как в волшебное зеркало – похоже?.. Но вы все-таки не забывайте, что это все вчерне, я встряхну краски, а кроме того, вы же не видите себя в бою, а я вот увидел.

У Кахыма затекли, одеревенели ноги, он с трудом шагал, подошел ближе к Орловскому, заглянул в картину, как в глубокий колодец: в пелене дыма от пушечных залпов и пыли, взметенной копытами мчавшихся лошадей, летели джигиты: кое-кто целился из лука, иные изготовились метнуть копье, а Кахым скакал на белом коне впереди, указывая ослепительно сияющей саблей направление атаки. На нем красный чекмень, на голове рыжая лисья шапка. «Неужели я такой? И борода моя, и глаза, кажется, мои, но откуда же взялась во мне эта беспощадная властность, ведущая на смерть, на увечья земляков? Но если мне джигиты повинуются и до боя, и в бою, то, следовательно, эта власть существует незримо, а вот художник ее уловил и сделал зримой для всех!»

Кахым был потрясен всемогуществом таланта.

– Что, не нравится?

И Кахым вдруг понял, что знаменитый художник страшится приговора его, героя картины, что скажи Кахым жестко: «Нет, не принимаю», и Орловский немедленно искромсает холст кинжалом.

– Очень нравится, но почему моего серого жеребца вы перекрасили в белого? Вот джигиты кругом стоят, они же посмотрят и скажут: «Враки!»

– Это? Ах, и только-то? – Орловский успокоенно засиял. – Ваше благородие, господин командир, да вы вглядитесь в своего скакуна, – конюх в это время уводил в ворота иноходца, – он же сивый, белый! И вообще нет никакой разницы между серым и белым цветом и у лошадей, и на картинах! – Теперь художник осмелел, говорил беспрекословно: – Да вспомните петербургские туманы, серенькие дни – при таком тусклом освещении ваш жеребец превратится в вороного!

И действительно, то ли от ярких солнечных лучей, то ли от напора Орловского, но иноходец показался Кахыму белым, даже иссиня-белым.

– Вам виднее, Александр Осипович! – примирительно кивнул он.

– Друг мой! – возопил художник, величественным жестом лохматя свои и без того пышные кудри. – Спасибо! Никогда не забуду вашего терпения… И вас не будет, и меня не будет на этом белом свете, а ваш портрет будет в залах Петербургской академии художеств привлекать взоры, волновать юношей – воспитанников военных школ! И в этом ваша заслуга, не моя. Разве мог бы я выдумать из ума, из воображения такого всадника? Нет и нет!

– А теперь прошу к обеду.

– Спасибо, мой друг, за башкирское гостеприимство, за доброту. И от чарки не откажусь.

23Через три дня после отъезда Волконского из Главной квартиры привезли срочный приказ: Первому, Четвертому, Пятому и Четырнадцатому башкирским казачьим полкам идти ускоренным маршем к Дрездену.

Неделя передышки укрепила и взбодрила Первый полк Кахыма. И хотя пополнение новобранцами, как и обычно, запоздало, Кахым видел на учениях, как набрались силы на немецких кормах лошади, как повеселели джигиты.

Как-то вечером, обходя с Буранбаем лагерь, Кахым услышал песню в сопровождении курая:

Конь Кахыма, ай-хай, конь-огонь,

Сверкают стремена.

Кахым-турэ ведет полк в атаку,

Враги отступили в страхе.

– Кто это сочиняет? – спросил Кахым, поведя плечом: ему не по сердцу были такие песнопения.

– А тебе-то что! – серьезно сказал Буранбай. – Это же не за деньги, это от чистоты души.

А певец у костра продолжал, и ему вторили певуче кураи:

Сабля острая, посеребренная

На поясе Кахым-турэ…

Буранбай вдруг наклонился к командиру и пропел вполголоса:

А самаркандская красавица Сафия

Плачет в родной стороне…

Кахым не успел и слова сказать, как старшина торопливо добавил:

– Не думай, что это я сложил для веселья. Про себя-то я так твержу:

Золотоволосая красавица Таня

Плачет в подмосковном селе.

– Что ж получается, оба мы с тобою, агай, несчастные? – спросил Кахым остановившись.

– Да, братишка, да, – военное счастье, а мы им сполна награждены, – всегда горькое.

И его смугло-желтое, словно вычеканенное на старинной золотой монете, лицо отразило одну бесконечную печаль.

«Сафия? Сын Мустафа? Но раскисать преступно!..»

– Будем, агай, честно выполнять свой долг! – сказал Кахым.

– Да разве я об этом? – хмуро рассмеялся старшина. – Ясно, что мы с тобою, брат, не оробеем и не оплошаем. Тем более что дела у нашей армии идут все лучше, все успешнее.

И верно, корпус генерала Толстого, в который были включены башкирские казачьи полки, вынудили армию маршала Сен-Сира в Дрездене капитулировать.

Но маршал Даву еще удерживал Гамбург, и многочисленный, почти не потрепанный в боях гарнизон города навис над флангом идущей на Францию союзной армии.

В январе 1814 года Даву то ли получил приказ Наполеона прорываться, то ли сам догадался, что отсиживаться в блокаде, в стороне от решающих сражений бессмысленно, и пошел на прорыв.

Под плотным огнем крепостных пушек густые цепи французских пехотинцев пошли твердыми шагами в наступление. Из крепостных ворот Гамбурга выехали на рысях эскадроны кавалерии и заняли выжидательную позицию на фланге.

Даву надо было захватить мост через Эльбу, чтобы вывести на соединение с корпусами Наполеона гарнизон, обозы с боеприпасами, богатейшими трофеями.

Кахым хладнокровно наблюдал, как лавиной надвигаются вражеские цепи; усатые гренадеры, выставив штыки, маршировали как на плацу, хотя и увязали чуть не по колено в мокром снегу и грязи.

– Отличные солдаты! – трезво признал Кахым. – Маршал Даву сберег свои лучшие кадры.

Он чувствовал, что его джигиты рвутся в бой, что лошади пляшут на месте, тянут поводья, грызут удила, но заранее предупредил сотников, чтобы без его сигнала в контратаку не бросаться – надо, чтобы французская пехота вышла из-под прикрытия своих пушек.

Видимо, даже войсковой старшина Буранбай не понял этого, вообще-то нехитрого расчета командира полка, но Кахыма не зря учили в Петербургской военной академии, и тактическая подготовка в нем чувствовалась…

Буранбай то и дело вопросительно взглядывал на Кахыма, а тот ласково, чтобы не обидеть, говорил:

– Агай, не торопись, не спеши!..

И вот крепостные пушки смолкли, чтобы ядрами не кромсать своих же егерей и гренадеров, и тогда Кахым выхватил саблю, горнист вскинул трубу, и обжигающе резкая, горячащая кровь, стесняющая дыхание, наполнившая сердца воинов отвагой мелодия атаки взлетела над полком, и ответно запели в сотнях кураи, и повсюду послышались громкие команды: «Марш-марш», и, словно подталкивая друг друга, убыстряя и убыстряя бег, лошади помчались по равнине навстречу противнику.

Французские стрелки успели дать залп, но их тотчас же накрыл летучий ураган стрел, – кувыркались, падали в снежную жижу бешено скачущие кони, давя всадников, нередко тоже убитых наповал пулей, но и во французских цепях зияли прорехи – крылатая смерть не щадила…

Кахым чувствовал, как воспламенились жилы и мускулы его молодого тела, иноходец, взметывая копытами грязь и снег, скакал наугад, в самое пекло боя; за ложбиной, залитой талой водою, кипела дикая схватка – французы кололи штыками, перезаряжать ружья уже некогда, а джигиты ловко, с высоты, с седла метали копья, рубили наотмашь, с оттяжкой и вправо и влево.

К мосту прорвалась большая колонна французской пехоты, но соединенными силами башкирских казаков была рассеяна.

Тогда с фланга полетели в атаку французские кавалеристы, и принять их натиск, могучий, слитный, довелось полку Кахыма. Ему пришлось рубиться вместе со своими джигитами, подбадривая их и голосом, и клинком, – синие мундиры французов как бы раздвигались под разящими ударами булата Кахыма, но вот и он не успел – палаш вражеского кавалериста врезался в его левое плечо. Заметил он рану лишь после боя, и к счастью, ибо если б замешкался, остановил коня, то наверняка французы оттеснили бы его от джигитов и добили.

Ополченческая пехота генерала Толстого отстояла мост. Устилая равнину синими мундирами, кавалеристы противника медленно отходили к городу.

Как бы в отместку загудели крепостные пушки, огонь крепчал, ядра рыли землю, взметывая фонтаны снега и грязи; дым медленно плыл в сыром воздухе.

Три раза в тот день французы предпринимали вылазки из крепости, но мост не захватили.

Вечером башкирские полки отошли в лагерь, Кахыму перевязали рану, и тотчас же привезли приказ: Первый башкирский полк переходил в корпус графа Воронцова, а корпус этот был в составе Силезской армии фельдмаршала Блюхера.

Русский доктор из корпусного лазарета предложил Кахыму остаться на лечение, уверяя, что никто его не упрекнет, не осудит, но командир Первого полка наотрез отказался от такого врачебного снисхождения.

– Спасибо, доктор, но ведь плечо-то левое, значит, правая рука удержит клинок! И Аллах мне не простит, если оставлю своих земляков в бою. И победа близка.

Победа действительно приближалась, но с кровавыми битвами, с тяжелыми потерями.

В армию Блюхера были еще включены Третий оренбургский, Четвертый уральский, Первый тептярский, Уфимский и Донской казачьи полки.

Армия была нацелена на Бриен через Нанси и Сен-Дидье.

Кахым не смог дать своим джигитам даже короткой передышки: курьеры торопили с переправой через Рейн и форсированным движением к армии Блюхера.

Февраль в здешних краях был по-настоящему весенним, небо днями нежно голубело, солнце припекало все жарче, но солдатам и коннице от этого доставалось совсем мало радостей: дороги развезло, на привалах земля мокрая, так и сочится влагой, трава на полях еще не брызнула зеленью; у немецких крестьян передовые полки вволю попользовались и продуктами, и фуражом, а второму эшелону остались выметенные вчистую закрома.

Но настроение у джигитов было весенне-светлое, видели, чувствовали, что Наполеон еще может одерживать победы в отдельных сражениях, но он обречен. И не каждому башкиру Аллах дарует возвращение к семье, на благословенные просторы Урала, но с этим уже ничего не поделаешь – судьба.

Кахым ехал на коне, бросив поводья, и мурлыкал в усы народную незатейливую, но душевную песенку «Соловей и ласточка»:

Соловей невзрачный, желтый.

Ласточка нарядная – черная, шейка белая.

Ты ласточка моя ненаглядная,

Придет весна – запоем вместе.

Свернули в сумерках на луга: выгуливали лошадей, чтобы потом вести к реке на водопой, парни ушли в лес собирать хворост и рубить сухостой, запылали костры, потянуло душистым дымком; в котлах забурлила похлебка, закипел чай. А пожилые конники, измучившись в непрерывных боях и походах, завалились спать, кто на телегах, а кому там места не нашлось – под телегами на кошмах.

Кахым и Буранбай уже привыкли вставать первыми, а отходить ко сну последними, и спали они у костра, сидя спиной к спине друг друга, пистолет у руки справа, копье и сабля слева на паласе; ординарец подкидывал сучья в костер, следил, чтобы взлетающие угольки не прожгли кафтаны командира и старшины.

В эту ночь долго поспать не удалось: проснулись от грохота. Вскочили, неужто полевые заставы и караулы проглядели внезапную вылазку французов?.. Нет, это по дороге гремели кованые колеса пушек, за ними тянулись нескончаемые обозы, зарядные ящики. И стало потише – показались тяжело, через силу шагавшие пехотинцы. «Нам нелегко, а им еще хуже – всюду пешком, сотни, тысячи верст! И ночью вот не разрешили сделать привал! Значит, набирают исполинские силы, чтобы навалиться на французов и раздавить бесповоротно», – думал Кахым.

Спать уже не хотелось, и он обошел караулы, велел будить кашеваров.

– Скоро отоспимся либо в сырой земле, либо дома в обнимку с женой, – пошутил он, расталкивая упавшего на войлок и снова погрузившегося в сладкий предутренний сон Буранбая.

– Типун тебе на язык, – рассердился старшина. – Это я про сырую землю!.. И ты не посыпай солью мою рану, кустым, ты действительно вернешься к жене, а я так и останусь бобылем. Чует мое сердце! Вернусь на кордон, на дистанцию и стану ловить конокрадов! – Он потянулся, крякнул и молодцевато воскликнул: – Да, командир, надо воевать, а не хныкать! Вели кураистам играть зарю!

Бодро, зажигательно запели кураи, мелодия привычная, каждодневная, но волнующая старослужащих казаков. Во время завтрака, который уместнее было бы назвать обедом, башкиры плотно поели мяса, зная по опыту, что если угодят в бой, то и до полуночи крошки хлеба в рот не попадет, значит, надо наедаться с избытком, на всякий случай.

Лошади за ночь тоже отъелись: фуражиры вчера случайно наткнулись на брошенный хозяевами хутор, а в нем и стога сена, и овес в амбаре. Теперь на всех повозках, фурах, телегах высились груды сена и мешки с овсом. А в повозках пищали и хныкали, заливались ликующим смехом малыши: не только жена Янтурэ Сахиба, но и жены некоторых других джигитов принесли в походе младенцев, и все мальчишек, на прославление тщеславных отцов, на продолжение башкирских родов.

Кахым прямо-таки буйствовал от негодования: «Средневековье! Дикость!.. Армия, особенно кавалерия, должна быть мобильной, крепкой, как кулак батыра, а тут тянутся позади полка семейные повозки…»

Но и он не решался нарушить старинные обычаи, чувствуя, что пожилые воины ему такого кощунства не простят.

Солнце еще не поднялось высоко, а полк уже вытянулся по дороге; впереди ехали Кахым, Буранбай, молодой мулла Сайфулла, певец и кураист Ишмулла, ординарцы, командир первой сотни.

– Ну-ка, Ишмулла, порадуй песней, – попросил его Буранбай.

Ишмулла улыбнулся, запрокинул голову, словно сокол перед взлетом, и завел, закинул ввысь звонкоголосье, и оно там затрепетало, будто облачко, а певец вел мотив еще выше, еще прозрачнее, родниковой струею:

Радуга семицветная, мост крутой,

Прославляет радуга Салавата.

Был он ловок с детства, силен,

Любил свой народ.

Не жалея ни души, ни жизни,

Служил родному народу.

Башкирской вольной душе

Воспел он вечную славу.

Красу Урала и Хакмара

Славил в песнях своих.

На военных дорогах Салавата

Осталась спекшаяся кровь.

Только эти дороги свидетели

Его гибели, его славы.

– Какие слова! Какой мотив! – восхищался Буранбай. – У нашего Ишмуллы волшебная память – услышал раз песню и запечатлел в себе, в голове, в душе с доскональной точностью.

– А кто сочинил этот гимн Салавату? Какой сэсэн? – спросил Кахым.

– Только Аллах знает, кто сочинил, – усмехнулся Буранбай. – Никто не сочинил, и все сочинили. Весь народ – великий сэсэн! – воскликнул он благоговейно. – Драгоценный кладезь былин, сказок, песен, сказаний. Неужели это сокровище пропадет со столетиями? Их бы записывать, да где у нас грамотеи? Муллы – грамотные, но интересуются лишь наживой.

– Ты, агай, и я – грамотные, – напомнил Кахым.

– Да, но мы люди военные, вся жизнь – в походах. Каким вдохновенным певцом был наш Салават, а осталось от него всего несколько сказаний и песен.

– Он прославил себя борьбой с тиранией.

– Это так, – сказал старшина, – но мы ведь говорим о песенном даре великого батыра. Он не допел свою самую заветную песню и сгинул на каторге.

Буранбай стегнул коня и поскакал вперед, видимо, желая развеять мрачные размышления ледяным ветром, засвистевшим вокруг от бешеного намета жеребца.

А Кахым, оставшись один, подумал, что песни о бессмертном Салавате помогают башкирским конникам забывать о тяготах военной жизни, преодолевать усталость, не страшиться в бою смерти. Как это величественно!.. И все же Кахыма обижало, что нет песен о Кинье Арсланове, начальнике штаба Пугачева. Кинья был мудрым военачальником и по должности, по значению в войне с царскими сатрапами гораздо выше Салавата. Однако народ забыл его. Несправедливо!.. Может, это участь всех штабистов? Кто в России знает Коновницына? Кахым был счастлив что ему удалось послужить у Петра Петровича, лично с ним общаться. А как ценил Коновницына Кутузов!.. Возможно, кое-что Коновницын и подсказал фельдмаршалу, деликатно, втайне? А вот бездарный Беннигсен на виду, обласкан милостями императора Александра.

Возможно, распространению славы Салавата Юлаева способствовало то, что в народе шли слухи, что после разгрома армии Пугачева Кинья с конвойными бежал в степи, а Салават остался на Урале со своим народом, бесстрашно предстал перед царским судом, в кандалах ушел на каторгу?

И теперь к Салавату молодежь относится с большей любовью, чем старики. Салават для них – знамя свободы!

С детства Кахым упивался сказаниями о великом батыре, преклонялся перед Салаватом, а подростком запоминал, да и сам пытался слагать гимны и бывальщины о нем.

Салавата нет, а имя его, знамя его помогает сейчас башкирским казакам воевать с Наполеоном.

Эта мысль до того поразила самого Кахыма, что он невольно остановил лошадь: «До чего диковинная история России: Салават воевал против царицы Екатерины, а мы присягали ее внуку императору Александру. И верны этой присяге!..»

…Первый башкирский казачий полк вместе с Уфимским башкирским стрелковым полком в составе корпуса генерала Воронцова атаковал гарнизон города Бриена и его окраинных поселков. Бои были ожесточенные, французы непрерывно контратаковали, и часто успешно, но подошел еще корпус Остен-Сакена, и, отбив сильные удары французов, русские заняли Бриен.