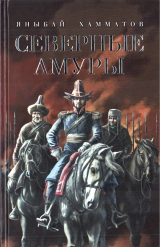

Текст книги "Северные амуры"

Автор книги: Яныбай Хамматов

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 33 (всего у книги 42 страниц)

Буранбая вызвали в Оренбург, откуда быстро вернулся уже старшиною юрта. В губернской канцелярии он сначала упирался: «А как же Ильмурза-агай?..» Его успокоили, заверили, что старик Ильмурзин сам попросился в отставку: хвори одолели, не по силам выполнять разнообразные и хлопотливые обязанности.

Приехав в аул, Буранбай, даже не переодевшись, сразу решил наведаться к Ильмурзе. Старик принял его достойно, заверил, что обиды не затаил, а достаток есть – столько заработал, что теперь ему и старухе хватит…

Успокоившись, новый старшина пригласил к себе аксакалов и наипервейшим из них муллу Асфандияра, а на почетное место рядом со святым хэзрэтом усадил Ильмурзу. Старцы это уважение к предшественнику отметили с похвалою.

– Повезло нам, что вместо Ильмурзы чужого не прислали!

– Слава Аллаху, Буранбай справедливый и народ в обиду не даст.

Выставив старикам обильное угощение, старшина заговорил проникновенно и рассудительно:

– И у башкир, и у русских жизнь одинаково тяжелая. Всем голодно и холодно. Чем русские рабочие Белорецкого, Авзян-Петровского, Благовещенского и других уральских заводов лучше нас живут? Да еще хуже!.. Но пока придется потерпеть. Головой каменную стену не прошибешь. Вот если бы был жив Кахым-турэ!.. Кровоточит моя душа – нет с нами Кахыма. И равного ему нету в народе. А с Кахымом мы бы круче завернули.

Ильмурза сморщился и попросил:

– Прошу тебя, кустым, не посыпай солью мою отцовскую рану!

– Справедливо! – заметил мулла Асфандияр, проведя по холеной бороде ладонями, и смиренно изрек: – Что на роду нам написано, то и суждено испытать. Такова воля Аллаха. В страданиях очищается душа грешника.

– Аминь, – качнули бородами аксакалы.

Буранбай сообразил, что спорить с муллой неразумно и бесполезно, и взял свой заветный курай, дабы уважить гостей музыкой. Все сразу притихли. В песню памяти Кахым-турэ вложил он всю свою душу, изболевшуюся за эти годы от потери многих боевых друзей, и в первую очередь своего командира – предводителя Первого полка.

Старики опечалились, их сердца глубоко тронула задушевная, полная пронзительной тоски музыка. Курай плакал, скорбел, стенал, жаловался на несправедливость судьбы, а Ильмурза повторял про себя запавшие в сердце слова песни о сыне:

У серого иноходца Кахым-турэ, вай,

На лбу серебряная звездочка.

Когда поднял саблю Кахым-турэ, вай,

Все джигиты помчались в атаку.

Музыка благолепно завершила прием новым старшиной юрта знатных стариков аула.

– Буранбай-кустым, пошли Аллах нам радостной жизни под твоим началом, – прощаясь, чистосердечно говорили старики.

Как и подобало по обычаю, хозяин пошел проводить гостей.

Ильмурза ковылял будто птица с переломанным крылом.

– Агай, – сказал Буранбай своему предшественнику, – береги себя. Ты осунулся, исхудал.

– Если нет жажды жизни, берегись не берегись, толку нет. Сам-то еще ничего, хожу, а моя старушка пошатнулась. Руки-ноги ломит у бедной, голова раскалывается… Все горюет о Кахыме. И внука Мустафу увезли невесть куда. – Ильмурза оглянулся, горячо зашептал: – Послушай-ка, кустым, веди-ка ты себя осторожнее. Нельзя же так – что на уме, то и на языке. Старшина юрта – важная персона. Держи язык за зубами.

– Что я, трусливый заяц? – вспыхнул Буранбай.

– Ты, братец, не горячись, послушаться старика не грех. Гляди, как бы потом не пришлось кусать себе локти.

«Сам из ума выжил, а мне нравоучения читает! Отбрил бы, да жаль его седины».

– За меня, агай, не беспокойся. Не из пугливых! Те, кто меня любит, не разлюбят.

– Ошибаешься, кустым, ай как ошибаешься! – завздыхал, хлопая себя по бокам, Ильмурза. – Есть и такие: в глаза воркуют, а за глаза продают.

– Кто?

– Да хотя бы Азамат.

– Ч-то-о?! – Буранбай запрокинул голову и гулко захохотал. – Агай, опомнись! Как может стать предателем тот, кто затеял мятеж, увел джигитов к Салават-батыру?

– Люди меняются, кустым, – горько усмехнулся Ильмурза. – А сомневаюсь потому, что Азамат сдружился с урядником Пилаткой, а тот служка у князя и Ермолаеву угождает.

«Бросила Танзиля стариков, ушла к Азамату – потянуло вдову к молодому мужику, вот старик на невестку и озлился», – решил по-своему Буранбай.

– Агай, напрасно ты за меня тревожишься! Совесть моя чиста. А зазря ничего не пришьют.

Ильмурза рассердился:

– Пеняй на себя, если беда случится! – и решительно свернул в калитку своего дома.

Буранбай молча проводил его глазами. «Азамат? Да не может этого быть! Азамат – продажная тварь?.. А вот Пилатка и впрямь соглядатай!..»

…Днем Буранбай пошел в рощу отыскать подходящий ствол березы с наростами, из которых можно было выточить деревянные чашки, миски, блюда. В лесу, как всегда, тихо, просторно, светло. Каждая березка, словно девушка, в серебрянотканом сарафане, с длинными нежными косами. Ему всегда казалось, что в деревьях таится чуткая душа, что они и чувствуют все, и понимают, но обречены на вечное молчание. Лишь ветерок шелестит в их ветвях, и они отзываются на его дуновение монотонным дремотным шорохом. Пичужка заводит в кустах нехитрые, но льющиеся из самой глубины сердечка песни. А в стороне, повыше, ласточка вытолкнула из гнезда жалобно пищащего птенца, и он, бедняга, камнем полетел к земле, вот-вот разобьется, но в самый последний миг крылышки раскрылись, и он удержался, испуганно махая крыльями, полетел. Вдруг птицы подняли бессвязный галдеж. Буранбай огляделся – на суку, высматривая добычу, сжался к прыжку коршун с сощуренными острыми глазами. Буранбай швырнул в него свою папаху, и хищник нырнул в густую путаницу ветвей, скрылся, а птицы возблагодарили покровителя ликующим гимном…

«Жить бы нам всем мирно, – вздохнул он, – и как бы легко дышалось, как счастливы были бы люди и птицы, прославляя жизнь песнями!..»

За рощей спокойно лежало озерцо, сине-серое, с мелкими морщинами зыби от ветра, на крутом берегу зеленела сосна, а рядом, уткнувшись в воду, накренилась вывороченная, сломанная бурей старая сосна с зелеными мшистыми буграми на высоком пне.

«И я вот так высохну, свалюсь в безвестность и превращусь в прах. И никто не вспомнит, что жил, мол, когда-то Буранбай – воин, певец и кураист… Но может, вспомнят?»

Он заставил себя рассмеяться: с чего это расчувствовался?.. «А ведь Кудряшов прав, поднимать восстание преждевременно. Мятеж сейчас обречен на гибель…» И все же Буранбай не смирится, станет пробуждать свой народ от оцепенения песнями, призывающими к борьбе за свободу.

И он разъезжал по аулам, собирал людей, пел им песни, широкие, как башкирские степи, как уральские горы, вольные, как могучее течение Агидели.

И народ был благодарен ему – пророку грядущей бури.

12Начальник Девятого кантона Бурангул пригласил к себе старшину юрта и учинил ему беспощадный разнос: тебе, дескать, доверили такой высокий служебный пост, а ты чего вытворяешь, смутьян? На войне Бурангул был таким же войсковым старшиной, как и есаул Буранбай, но теперь вернулся на прежнюю должность и, став начальником, быстренько раздобрел, округлился, на подчиненных не смотрел, а лишь покрикивал.

– Старшине юрта не пристало дудеть на курае и горланить бунтарские песни о Пугачеве и Салавате! – шипел он, полулежа на нарах, облокотившись на подушку. – Узнает военный генерал-губернатор – жди беды.

– Ничего нет крамольного в том, что играю на курае и песни в гостях исполняю, – простодушно сказал Буранбай. – Я же проповеди не произношу.

– Некоторые песни пострашнее речей и проповедей, кустым! И я это знаю, и ты это знаешь!

– Агай, но ты ведь и сам с удовольствием мои песни и былины слушал, – опустив глаза, напомнил Буранбай. – С чего же теперь они тебе разонравились?

– Не мне, а начальникам повыше меня не по нраву твои песенки! И запомни: чтоб в моем доме ты пел о любви, об охоте, о степях, но не о бунтарях Пугачеве и Салавате.

– Это я понимаю, – тянул свою игру старшина юрта, – но вот в толк не могу взять, чем не угодил я твоим начальникам, агай?

– А вот ты иди к ним, в губернскую канцелярию, и спроси, чем не угодил, – рассердившись, скривился начальник кантона.

– Соловей не может жить без песни, а я не могу жить без курая, агай, и без слушателей моих песен.

– Соловей поет о любви, а ты зовешь к неповиновению властям, к новому бунту. Ты, кустым, заговор замыслил.

– Что же это за жизнь без курая и песен? – гнул свое Буранбай.

– А ты пой в домах благонравных людей, таких, как я, а то набьется изба бедняков и батраков, вот ты их и разжигаешь песнями!.. – стучал Бурангул кулаком по нарам. – Погубит тебя твой злой язык!.. Сто раз выгоднее отмолчаться, чем один раз сказать то, что не положено по закону… Для твоего же блага стараюсь! Да если бы я тебя не любил, разве стал бы с тобою возиться?

– Спасибо, агай, понимаю и благодарю. Ты мне как отец родной! Рахмат. Но умоляю, не лишай счастья петь песни родному народу, – упрашивал его Буранбай.

Начальник и грозил всяческими карами, и уговаривал прикусить язык, и предупреждал, что добьется перевода Буранбая в дальний, пермский кантон, – ничего не помогало, старшина талдычил свое: хочу петь песни народу…

Наконец Бурангул потерял терпение, плюнул, надел кафтан и пошел в мечеть к намазу. Буранбай и сын начальника Кахарман увязались за ним, но и туда, и обратно шли в молчании.

За вечерним чаепитием вспоминали минувшую войну, сражения, подвиги джигитов, красоты Берлина и Парижа, закручинившись, добрым словом воздали славу незабвенному Кахым-турэ, упомянули и Сафию, уехавшую с Мустафой в Самарканд.

Фатима, жена Кахармана, не поднимая в смирении глаз, подавала на скатерть тарелки с угощениями и исчезала.

– Устал с дороги, иди ложись, – кивнул хозяин благосклонно, сменив гнев на милость.

Буранбай поблагодарил за трапезу, за внимание и прошел в комнату для гостей: дом начальника кантона был обширный.

Дунул на свечу, вытянулся на кошме, и вдруг бесшумно открылась и тотчас закрылась дверь не скрипнув, Фатима задвинула засов, пробежала, сбросив туфли, нырнула под одеяло, прильнула:

– Ой, соскучилась, как соскучилась, – горячо шептала она, обжигая Буранбая поцелуями и дыханием. – С ума схожу от тоски!.. Ты почему в тот раз не у нас остановился, а на постоялом дворе? Не могу же я к тебе бежать ночью через весь город.

– Слушай, грех это – в доме твоего свекра и моего благодетеля, твой муж за стеною…

– Да он каждый вечер пьяный! – со злостью проговорила сквозь зубы Фатима.

– И все же он твой муж. И по закону, и по никаху.

– Обними меня, милый, кр-репче-е! Совсем ты ко мне остыл.

– Грех. И Бурангул-агай на меня сердит, грозит опалой.

– Милый…

Он скрипнул зубами и оттолкнул ее, постылую блудницу. Взвизгнув, Фатима скатилась с нар на пол и, видимо, ушиблась, вскрикнула без притворства, заметалась:

– Ну я тебе покажу! Локти станешь кусать… Загордился, видишь, теперь я ему не всласть!.. – Разъяренная женщина с треском рванула на себе платье. – Спасите! Затащил к себе, пытался опозорить! – закричала она, распахнув дверь и выглянув в коридор.

– Послушай!..

– А-а-а, спохватился? Раньше надо было думать, – неожиданно спокойным тоном произнесла Фатима и тотчас завопила, бегая взад-вперед: – Спасите, спасите-е!

Послышались голоса, вошел со свечой в руке Кахарман, за ним служка.

– За добро ты отплатил злом! Как помогал тебе в жизни отец, а ты покусился на честь его невестки!

– Послушай!..

– Не желаю слушать, уходи, на глаза не показывайся. Забудь дом Бурангула, своего благодетеля, навсегда. Обходи стороной!

– Давай объяснимся по-мужски, – лепетал Буранбай, сознавая, как беспомощно, как жалко звучат его оправдания.

Вжавшись в косяк, за дверью бурно плакала Фатима.

– Не было греха, не было, и Аллах, и Пророк тому свидетели! – сказал он.

– Не ври! – взвизгнула женщина.

Обескураженный, растерянный, Буранбай вышел через кухню, разбудил конюха, оседлал жеребца и выехал из ворот темного, с прикрытыми ставнями дома, отныне чужого, уже навсегда чужого.

Все лето, всю осень он не показывался в Оренбурге, ожидая новой подлости от Фатимы, от оскорбленного им – любой бы на его месте обезумел! – Кахармана.

Как-то вечерком, вернувшись из гостей от бая Махмуда, Буранбай застал дома урядника Филатова, хмурого от важности, по-обычному неповоротливого.

«Этот злодей с добром не приедет!»

Но радостно распахнул объятия, шагнул к незваному гостю:

– О, большой кунак пожаловал! Сейчас раскинем праздничную скатерть.

– Не надо, – процедил сквозь мелкие зубы Филатов. – Не чаевничать приехал. Собирайтесь, господин старшина юрта, по вызову военного губернатора князя Волконского.

– По какому делу?

– По государственному.

– Завтра приеду.

– Нет, выезжаем немедленно в ночь, – строго сказал урядник.

– Да что с тобою, Пилатка? – рассмеялся Буранбай, вскипая.

– Я вам не Пилатка, а господин Филатов!.. Не доводите до крайности – со мной два казака.

– Так я, что, арестован?

– Понимай как знаешь!

К Буранбаю подошел Зулькарнай и шепнул по-башкирски:

– Отец, не дразни его! Собака лает, ветер носит.

– И верно, чего связываться!.. – Буранбай махнул рукой и начал одеваться.

В пути Филатов спросил его:

– Старшина, а чего это меня башкиры не любят?

– Да тебя и русские не любят, – отрезал Буранбай, горяча коня. – Слишком угодничаешь перед начальством! Доносишь им о любом сказанном впопыхах слове.

Урядник скривился, усы его запрыгали, но он злорадно хихикнул:

– Служба такая!.. А ты, старшина, скажи-ка прямо, почему поссорился с Кахарманом?

– И об этом прослышал? – привстал на стременах Буранбай.

На остроносеньком лице урядника зацвела торжествующая ухмылочка:

– Да мы с ним кутили в слободе у одной… у одной молодухи! Уж как он тебя поносил, как проклинал!

Оренбургские улицы были рассветно пустынными, копыта лошадей хлюпали в лужах, собаки метались на цепях во дворах.

– Значит, ты, старшина, к восьми утра явишься к начальнику губернской канцелярии Ермолаеву, – сухо распорядился Филатов. – Где остановишься?

– Ты же говорил, что князь Волконский вызывает!

– Ну, от имени князя страшнее.

– Не на пугливого напал! А остановлюсь я на постоялом дворе.

Сдав коня хозяину двора, умывшись, даже не позавтракав – военная дисциплина въелась в плоть и кровь, – Буранбай ровно в восемь утра, когда в соборе только-только ударили в большой колокол к обедне, поднялся на крыльцо канцелярии.

Ермолаев уже принимал посетителей, но заставил старшину юрта просидеть в передней целый час, а мимо тем временем проходили офицеры с бумагами, звеня шпорами. Наконец-то адъютант вышел из кабинета и небрежно бросил Буранбаю:

– Прошу.

Начальник канцелярии посмотрел на вошедшего старшину исподлобья, с нескрываемым подозрением:

– Как здоровье? Как дела?

– Слава Аллаху, Алексей Терентьевич, пока все благополучно.

– Хор-рошо-о, – протянул Ермолаев. – Догадались, почему вызвали так срочно?

– Никак нет.

– Жалоба. – Начальник вынул из папки листы бумаги, пробежал глазами первую страницу. – Жалоба его превосходительству князю Григорию Семеновичу. Пишет башкирский казак Хырдыбай Остыров из аула Чингиз. Обвиняет вас с начальником Шестого кантона поручиком Биктимеровым в присвоении денег, собранных жителями в восемьсот одиннадцатом году… Да-с, вот как дела-то оборачиваются, господин старшина.

Буранбай мог ожидать любых наговоров от Кахармана, перед которым он чувствовал себя действительно виноватым, но этакая напраслина его буквально ошеломила.

С трудом он припомнил обстоятельства того давнего кляузного дела.

В апреле тысяча восемьсот одиннадцатого года Буранбай был назначен приказом генерал-губернатора тысяцким резервной казачьей команды в Шестом кантоне, была в команде тысяча всадников, собиралась она неподалеку от аула Сибай. Приказчик помещика Соколова, отставного прапорщика из Оренбурга, Михайлов, юркий, пронырливый, примчался в лагерь и завел разговор с Буранбаем, что в команде казаки и пожилые, и состоятельные, собрать бы, мол, по шесть рублей с головы и откупиться от похода…

«А кто же это все устроит?»

«Да мой хозяин, господин Соколов, у него друзья-приятели все оренбургские чиновники и старшие офицеры».

«Я таких дел не одобряю, что за манера откупаться деньгами от воинского долга, но поговорю с начальником кантона».

«Поговорите, господин есаул».

Видимо, Биктимеров уже все знал и, едва Буранбай заговорил с ним, возликовал:

«Это дело святое, старики же, у всех внуки, да разве таким воевать посильно? И молодые джигиты найдутся! Да ты сам ничего не делай, а передай сотникам мой приказ. А мы спасем семьи от разорения».

И, чего греха таить, Буранбай смалодушничал. Надо бы отказаться наотрез, а он пожалел и конников в годах, и их семьи.

Но вскоре прибыл приказ генерал-губернатора отправить команду форсированным маршем в Казань. Люди зароптали, дескать, обманули, а ведь шесть рублей с головы, с крестьянского двора по тем временам были деньги серьезные… Волконский, сам будучи человеком неподкупным, рассердился, велел провести следствие. И что ж оказалось? Две тысячи присвоил себе начальник кантона Биктимеров, четыре – Соколов, отваливший тысячу, по всей вероятности, Михайлову за старание.

А Буранбай уже был в полку Кахыма войсковым старшиной и напрочь забыл об этой глупой и грязной истории.

– Я жду объяснений, – напомнил Ермолаев со скучающим, кислым видом. – Как было дело?

– Да что сказать? Признаюсь, считал, что дело за давностью списано в архив. Разбирались же!.. К моим рукам не прилипло ни копейки! Чего вам надо от меня, Алексей Терентьевич? Возьмите дело-то.

– Читал. И не раз читал, – Ермолаев показал на толстую папку с пожелтевшими бумажками. – Старика Аккула Биктимерова вызывал. Он заявил, что двух тысяч не брал.

– А раньше не отказывался! – воскликнул Буранбай, сжав кулаки от гнева, ногти врезались в кожу.

– Зато сейчас отказался. И подписался под своими показаниями. Две тысячи у вас имеются в кубышке?

– Откуда?

– Вот видите! – Начальник канцелярии смотрел на Буранбая и сочувственно, и с недоверием. – Если у вас позади такое, хм, неприятное, мягко выражаясь, дельце, то надо бы вести себя благопристойно, разумно, тихо. Вас, господин есаул, назначили старшиной юрта. На этой должности ваш предшественник Ильмурза Ильмурзин, хм, разбогател… А вы булгачите народ, сеете смуту песнями, былинами, сказаниями о Емельяне Пугачеве и Салавате Юлаеве. Да они же изменники! Враги престола! А вы, герой Отечественной войны против Наполеона, воспеваете их.

«Э-э, вон в чем, оказывается, подлинная причина!.. Видно, не только Кахарман, но и его отец Бурангул ополчились на меня. От тех, от давних обвинений я бы легко отбился, но здесь связан узел покрепче!..»

– Взялись мстить мне за песни! – едко сказал Буранбай.

– Нет, зачем же, – снисходительно ответил Ермолаев, – но мы хотим, чтобы вы, старшина юрта, служили царю по присяге, не развращая молодежь, а напротив, воспитывая ее в духе верноподданичества и послушания.

– Совесть моя чиста! – воскликнул Буранбай. – Вам не удастся меня очернить!

Чем сильнее он горячился, тем ласковее говорил Ермолаев:

– Да поймите же вы наконец, мы желаем вам добра! Упрямством вы причиняете себе лишь вред.

– Алексей Терентьевич, я поступаю так, как подсказывает мне совесть, – уныло повторил Буранбай.

Начальник канцелярии встал, закрыл ключом ящики стола, взял папку с бумагами и ушел, кивнув старшине:

– Подождите меня здесь!

Буранбая охватили мрачные предчувствия. Положение почти безвыходное. Бурангул и его сынок Кахарман пойдут теперь на все – на клятвопреступление, на подделку документов, на поиски лжесвидетелей, чтобы погубить его. Старик Ильмурза там, в ауле, все заранее учуял и недаром предостерегал. А Фатима, злая и коварная, сорвет свою женскую обиду на Буранбае – как же, отверг ее домогательства, посмеялся над ее красою!.. Она враг пострашнее и мужа-пьяницы, и свекра. На кого опереться Буранбаю? Кто его защитит? Раз начали привязываться, преследовать, не жди ничего хорошего. И Кахым-турэ нету… Жизнь – сложная. Как же добиться правды? Начальники вертят законами, а Волконский постарел, в кантоны не заглядывает, в докладах его обманывают, а он своим подчиненным верит.

Вернулся Ермолаев быстрыми шагами, швырнул на стол папку с бумагами, движения – резкие, глаза – непроницаемо-острые.

– Дело передано в суд. Дальше не мне разбираться в вашем злодеянии, а суду. Признано целесообразным разместить вас, старшина, в казенном доме. И там, в одиночестве, вспомните все получше, обдумайте поглубже. Советую вам по-дружески.

– О каком казенном доме говорите?

– О тюрьме, вестимо.

– Не имеете права! – крикнул в сердцах Буранбай и схватился за эфес сабли, но тотчас усмирил себя, свой гнев: сопротивляться наивно – за дверью конвойные.

– Не скрою, в тюрьму привезут и бывшего начальника Шестого кантона Биктимерова, и старшину Второго юрта Ибрагима Айсуакова, и бывшего командира Четырнадцатого башкирского полка Юлбариса Бикбулатова.

Опустив голову, Буранбай вышел в коридор, где его поджидали урядник и два конвойных казака.

На крыльце встретился начальник Девятого кантона и быстренько посторонился, словно боялся задеть опального старшину своим кафтаном.

– Агай, ты же знаешь, что совесть моя чиста! – сказал Буранбай. – Спаси от позорного обвинения.

– Вини в позоре свой длинный язык, – буркнул Бурангул и торопливо проскользнул в дом.

Урядник прикрикнул:

– Арестованный, разговаривать с посторонними запрещено!

И, опустив голову, Буранбай зашагал в крепостную тюрьму, словно на круги ада.