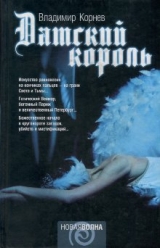

Текст книги "Датский король"

Автор книги: Владимир Корнев

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 52 страниц)

Владимир Корнев

Датский король

Посвящается Ульяне Лопаткиной

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Деловой контракт

I

Странный он был, кафедральный собор мало чем примечательного губернского города. Где еще такое увидишь: снаружи весь фресками расписан, да какими! Всякий горожанин мог бы найти здесь свой лик: и сам господин градоначальник с власть предержащими при регалиях, и дородный купец, поставщик Императорского двора, и другие почтенные и почетные граждане в медалях и крестах, а рядом мещанская братия – сапожники да пекари, цирюльники, печатники, каждый со своим орудием труда, даже тюремщик со связкой ключей; здесь были писаны и вовсе «нищие духом», чей видавший виды наряд указывал на многие лишения, выпавшие им в юдоли земной, – и то, как говорится, от тюрьмы и сумы не зарекайся! – наконец, как и положено по иконописному чину, легко можно было разглядеть в этой пространнейшей фреске местных святителей со времен Несторовых [1]1

Времен Нестора Летописца (XII в.), автора «Повести временных лет». (Здесь и далее примеч. автора.)

[Закрыть]; и тут же услужливым богомазом помещен был весь епархиальный причт от знатного архиерея до последнего запойного служки – словом, равенство на этом богоугодном изображении царило полнейшее, как бы пред Престолом Господа нашего на Последнем Суде.

Площадь перед собором – главная в городе – от края и до края была заполнена народом. Ровно, как по струнке, против входа в храм застыл солдатский строй. Лейб-гвардейский N-ский полк отправлялся в дальний поход. Унтеры и фельдфебели прохаживались вдоль строя, проверяя порядок, покрикивая на подчиненных. Сам командир в окружении ротных офицеров приступил к приему торжественного построения – группа всадников в парадном блеске мундиров на холеных лошадях медленно двинулась через площадь. Впереди строя колыхалось на ветру полковое знамя.

– Чтобы у меня полный ажур-с! – рыкнул фельдфебель-ветеран, обводя грозным взглядом вытянувшихся в струнку солдат. Его седые гренадерские усы устрашающе топорщились. – Ужо я вам, дармоеды! И ты, Мокренко, – фельдфебель поднес здоровенный кулачище к самому лицу нервно моргавшего рябого заморыша. – Чтобы у меня ни-ни! Взял моду с…ться по ночам. Кто такого остолопа в гвардию определил! Я те твое хозяйство узлом завяжу – уяснил?

Мокренко что-то пролепетал в ответ. Через несколько метров фельдфебель и вовсе столбом застыл – его и без того выпученные глаза совершенно округлились и были готовы выскочить из орбит:

– Это что у меня за чудо-юдо?! Ты кто, мать твою, солдат или каторжник беглый? Как есть анархист!

Служивый стоял молча, втянув голову в плечи: на гимнастерке отсутствовали всякие знаки различия, даже пуговицы были повыдраны с мясом. Видно было, что от стыда он готов провалиться сквозь землю.

– Где ж погоны твои, обалдуй? Хучь бы мотню застегнул! Стирался хоть перед смотром? Грязный, что твое порося. Сала нагулять решил – у нас этот номер не пройдет!

Бедолага пытался хоть как-то оправдаться:

– Не могу знать, ваш бродь… Бес попутал… Никогда со мной такого… – Он умоляюще глядел на командира: – Ну, ей-Богу, когда жена ушла от меня, и то такого расстройства… – солдат захлюпал носом.

– Вот еще – сырость решил разводить! – морщась, протянул фельдфебель. – Я-то тебе, дураку, прощу, а о чести полка ты подумал? Куда ж я тебя от их превосходительства сховаю? В карман? Мне ж за тебя ответ держать!

Старый служака украдкой, чтоб не видели «их благородия», достал откуда-то из кармана галифе фляжку, отхлебнул из нее, затем, утирая усы, проговорил:

– Эх ты, гвардия! Да мы под Мукденом в окопах таких лахудров… – И, безнадежно махнув рукой, добавил: – Горе мне с вами, ребята!

– Молодцы, ребята! – внезапно прогремело приветствие полкового командира.

В ответ послышалось что-то почти нечленораздельное, но отчаянно бойкое:

– Радыстарасвашпревсхво!

– Кажись, пронесло! – взопревший фельдфебель утер лоб обшлагом мундира. Генерал по какой-то не ведомой никому причине решил прекратить смотр, не дойдя и до середины строя. Последовала команда: «Вольно! Разойдись!» Порядок построения нарушился, словно какой-то внутренний каркас, объединявший всю эту людскую массу, распался, исчезло внутреннее напряжение, послышались разговоры, кашель, тяжелые вздохи, но расходиться солдаты не собирались. Медленно, взвод за взводом, рота за ротой, полк потянулся в собор, и тут стало заметно то, что скрывалось в едином строю: можно было подумать, люди только что покинули поле брани – форма многих была испачкана: с бурыми пятнами крови, сапоги – в глине; кто-то с перебинтованной наскоро головой, припадая на ногу, опирался о плечо товарища, а тот и вовсе ковылял на костылях, лица некоторых пугали страшными увечьями.

Из распахнутых врат храма доносилось тихое пение – служили панихиду. На фоне скорбного хора отчетливо слышалось каждое слово, произносимое входящими на паперть солдатами. Какой-то розовощекий крепыш, судя по всему, из сибиряков, неспешно снял на ходу фуражку, оправил примятые волосы и, аккуратно разделяя сивую бороду на половины, с особенным чувством произнес:

– Однако, люблю литию слушать, когда за упокой души поют. Так бы, кажись, до смерти заслушался!

Многие недоуменно покосились на него.

– Тоже мне, святоша таежный! Ты бы послушал, как на этапе поют! – прошипел отталкивающего вида солдатик, обнажив нездоровые черные зубы.

Какой-то все время подкашливающий вольноопределяющийся в пенсне, почти совсем еще мальчик, с опаской поглядывая на церковный свод, будто тот готов был обрушиться ему на голову, бормотал:

– Клаустрофобия проклятая… Dies, talem avertite casum! [2]2

Боги, отвратите такое бедствие! (Вергилий, «Энеида», III)

[Закрыть]Безумие какое! Всех нас ждет клаустрофобия…

В храме было душно, и не столько от ладана, сколько от пронизывающего запаха прелых бинтов и разлагающейся плоти – обильно воскуряемый фимиам не мог заглушить этот тлетворный дух.

– Со святыми упокой… – выводил пожилой, почтенного вида батюшка, не переставая помавать кадилом перед вынесенным в центр храма кануном.

– Христе, души раб Твоих… – вторил ему соборный хор, – …идеже несть болезнь ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, – одними губами доводил до конца кондак заполнивший собор полк.

Мальчик-служка в черном подряснике до пят вручал каждому входящему в притвор воину свечу. Солдаты неспешно, покачиваясь из стороны в сторону, проходили под своды храма, зажигали свечи и молча опускались на колени. Бледность и изможденность лиц поражала. У самой солеи, против Царских врат стояли двое – рядовые, лет двадцати, судя по внешнему сходству, родные братья. Один из них, «возвед очи горе», испуганно прошептал:

– Все время гляжу под кумпол; будто он от меня куда-то вверх летит, а может, это я с него падаю?! Я это видел уже когда-то, во сне, что ли? Точно видел!

– Так бывает со страху – вроде как помешанный, – объяснял другой. – Голова кругом, ноги как чужие, и земли под собой не чуешь… А вспомни, как нас на войну забирали – мамаша-то заранее чуяли, все за сердце хватались. Нас тогда в церкву собрали и на ночь заперли, чтобы кто не утек. Вот ужасти-то было – ночью в церквы! А заутра уж на станцию и по вагонам…

– Да мне помирать не страшно было – коли долг такой, чего уж… Жалко только, с бабой так ни разу и не был, не познал я, значит, жены…

– Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, – священник приготовился перечислять имена, поднося записки к самому носу, пытаясь разобрать почерк, – на поле брани за Веру, Царя и Отечество живот свой положивших, убиенных воинов…

Стоило прозвучать первому имени, как в толпе молящихся кто-то отозвался:

– Я!

Батюшка решил было, что послышалось, и продолжал читать записки, но после каждого имени следовал все тот же короткий отзыв. Священник растерянно обернулся и увидел, что храм полон солдат. Каждый, услышав свое имя, откликался по уставу и ставил на канун свечку за упокой собственной души.

– Legion! – невольно вырвалось у старого протоиерея, и по его изборожденному морщинами лицу покатились слезы. Запинаясь и всхлипывая, он все же дочитал до конца скорбный список, почему-то произнося перед каждым именем латинское слово anima, потом, после долгого молчания, заставил себя обернуться и широким крестом осенил «убиенных». Посмертная перекличка N-ского полка была окончена. Стройный штабс-капитан с лицом, столь обескровленным, что оно было под цвет белому кресту офицерского Георгия на его груди, подошел к аналою и, едва шевеля запекшимися губами, прошептал:

– Святый отче, отслужите молебен о нашей победе.

Статный дьякон зарокотал мощной октавой ектенью «О даровании победы благочестивейшему Государю Императору Николаю Александровичу и всему христолюбивому воинству на супостаты». Кто-то из солдат хрипло подпевал, слышались и глухие рыдания. После молебна солдатские руки потянулись к батюшке – все хотели освятить свои нательные крестики, отлитые из медных и свинцовых пуль. Священник не посмел возразить и исполнил требу по полному чину.

После этого он, близоруко прищуриваясь, стал произносить слова какой-то молитвы – собравшиеся было уходить солдаты посмотрели на него с некоторым удивлением. Трудно было понять, славянская ли речь льется из уст батюшки, или это фразы чужеземной латыни. Явственно слышались родные, русские слова, только понять их смысл было невозможно. Отчетливей других звучали обрывки латинских фраз: «anima ejus» и «ego legion sum». Когда молитва закончилась, батюшка замолчал, опустив голову.

Каждый выходивший из храма являл своим обликом свидетельство мучительной гибели: у одного из спины торчал германский штык, другой зажимал рукой смертельную рану на груди, какой-то унтер с выкатившими из орбит красными глазами и багровым изъеденным ипритом лицом беспомощно крутил в руках противогаз, хрипя: «Да что же это, Господи? Как эта хреновина надевается? Что же это…»

На площади «убиенных» героев ожидал народ.

Прямо под открытым небом на длинных столах была приготовлена поминальная трапеза: высились горы блинов, отдельно стояло растопленное масло и припеки [3]3

Соусы, гарниры.

[Закрыть], в больших глубоких блюдах розовела медовая кутья, поблизости – четвертные бутыли очищенной. Выходившим из храма «солдатушкам» подносили стаканы водки, офицерам – серебряные чарки. Сам губернатор поприветствовал защитников Отечества совсем по-монастырски:

– Христос Воскресе, братцы! – Те ответствовали как положено.

Кто-то из городского начальства тихо произнес:

– Вечная вам память!

Над городом плыл заупокойный звон. Многие женщины голосили. Одна крестьянка в черном платке и черной же плюшевой жакетке, видимо, вдова, недавно потерявшая кормильца на фронте, причитала:

– Ой, да на кого ж ты нас оставил-то! Ой, да кто ж глазоньки твои закрыл, кто ноженьки обмыл! И за что же мне судьбинушка така и деткам твоим сиротам! Ой, сколько ж вас таких упокойничков по Расее всей!

Солдаты выпивали молча, не морщась – словно воду. Закусывали щепотью кутьи, а кто и просто утирался рукавом гимнастерки, с шумом втягивая в себя воздух вместо закуски. Затем земно кланялись, просили у народа прощения грехов.

– Да какие на вас, детинушки, грехи? – шамкал дед, седой как лунь, с медалью на затрепанной ленточке. – Кровушкой своей все смыли.

Молоденького солдатика выносили из храма на носилках – он метался в полубреду-полуобмороке. Его растормошили, осторожно, чтоб не расплескал, поднесли стакан. Сестра милосердия, не отходившая от носилок, одобрила:

– Надо, болезный! Выпей вместо анестезии – полегчает, пожалуй.

Солдат сделал усилие, глотнул прилично, и его тут же начало рвать кровью. Проходящий офицер, увидев это, тупо отреагировал:

– При жизни не пил, а перед смертью не надышишься! Хлипкий пошел солдат. Раньше ваш брат, рядовой, нас, прапоров желторотых, учил водку пить… – И, подумав, заплетающимся языком добавил: – А все-таки гадость какая, господа! Aqua vitae [4]4

«Вода жизни, живая вода» (лат.)– название водки.

[Закрыть]– битте дритте… Тьфу!

Мутным взглядом, пошатываясь, он оглядел стоящих рядом боевых товарищей:

– Что ж вы такие все пьяные, братцы?

Последний солдат, с перебинтованной головой, с накрепко подвязанной колючей проволокой челюстью, опирался на ближайшую от входа колонну.

– А мне бы сейчас водчонки. Ох, и напился бы! Хоть через соломинку… – шепеляво канючил он, разнимая окровавленные губы пальцами и показывая своему соседу зияющую дыру на месте выбитого зуба. Единственный из своего полка он был на удивление трезв.

Сосед ехидно поинтересовался:

– А блевать как будешь, тоже через соломинку? Дура!

Опять послышались безутешные рыдания о «заупокойных». Плач волной прокатился по толпе, перерастая в дикий рев.

II

Вздрогнув от пронзительного женского вскрика, Арсений проснулся, протер глаза. Было утро 1909 года.

Он сидел за молитвенником гуттенберговых времен. Под окном царствовал Nachtigall [5]5

Соловей (нем.).

[Закрыть]– заливалось соловьями тюрингское утро. Зрение почти не различало отдельных слов в плотно спрессованном готическом тексте.

«Какой странный сон, – подумал Арсений, медленно приходя в себя. – Какой удивительный и страшный сон. Что все это может означать?»

Почему-то не выходили из головы латинские слова, произнесенные батюшкой, отпевающим мертвую гвардию: «…anima ejus…», «…ego legion sum…». Это было как наваждение: пока Арсений сомневался в их смысле, они сидели в сознании занозой. Тогда пытливый юноша открыл словарь, перевел точно: «…дута того…», «…я – легион…» и убедился в том, что школярское знание латыни не подвело.

Перед каждым уроком рисунка Арсений должен был читать молитву со своими маленькими подопечными. Латинских молитв он, конечно, не знал, но мадам Флейшхауэр потребовала, чтобы русский «преподаватель» заучил наизусть хотя бы «Pater noster». Арсений решил запомнить, просто вызубрить эти несколько строк по-латыни. «И чтобы, как говорят русские, от зубов отскакивало! – слышался ему строгий наказ просвещенной немки. – „Pater noster“, дорогой мой, – это камень веры!»

Арсений помнил, с какой легкостью заучил он в детстве «Отче наш» – молитва предков чудесно проявилась в душе, словно на фотографической пластинке. С латинским текстом оказалось значительно труднее. Никак не хотел он ложиться на душу – видно, не находилось там для него места. Бесполезно повторяли губы слова «мертвого» языка, отскакивали они не от зубов, как того желала лютеранка Флейшхауэр, а от мозгов, или, может, от самого сердца. Так и заснул он за конторкой, уткнувшись лбом в ветхий молитвенник, раритет университетской библиотеки.

Собравшись с мыслями, Арсений тотчас же поспешил разбудить Звонцова. За стеной вновь кто-то вскрикнул.

– Что это? Интересно, у хозяйкиного племянника новая подружка? – зевнул Звонцов. – А который час?

– Семь, разумеется. Немцам в пунктуальности не откажешь!

– Нам и будильник с ними не нужен. Странные эти немцы! Прислуга вчера сказала, что у нашего соседа и супруга, и дети есть. А он… Вот что творят власть и деньги… Знаешь, с тех пор как мы в Германии, мне по ночам снятся кошмары. – И Звонцов отправился совершать свой утренний туалет.

Арсений задумчиво разглядывал молитвенник. На картинке-заставке вверху страницы была изображена сцена дарования молитвы ученикам. Средневековый гравер почему-то «нарядил» Спасителя в королевское облачение – в багряницу яркого кармина, а коленопреклоненных учеников – в одежды XVI века. Здесь были пышно облаченные епископы, монахи в сутанах, с непременными тонзурами [6]6

Тонзура – выстриженный на макушке католического монаха кружок.

[Закрыть], придворные в крахмальных брыжах [7]7

Брыжи – средневековый гофрированный воротник.

[Закрыть], тесных лосинах и с подвитыми локонами, бюргеры в блинообразных шляпах (их комплекция выдавала любителей пива и копченых каплунов), ландскнехты в железных латах, пейзане в деревянных башмаках и пейзанки в корсажах и кружевных чепцах. Гравюра отдаленно напоминала работы Дюрера или Альтдорфера, но была лишь образчиком дурного подражания.

…Арсений перевел глаза на текст молитвы, и вдруг что-то вспомнилось ему из недавнего сна. Откуда-то всплыли, высветились в сознании произнесенные священником таинственные строки. Текст, запечатленный почему-то убористой кириллицей, возник перед глазами Арсения, сам собой разделился на слова и фразы. Он схватил перо и стал лихорадочно записывать свое чудесное видение: «Потерян, остер: кой я сын? Кой я лис, сам к Ти – дикий тур! Но мя на том отвини! То отрыгну, то. Ум Свят, волю напасти, войти. Николи лаяти Ти! Аминь. Теряю, Пане, мой струг! Ко Ти деянье ми дал, но бес ходит; прям я Те, но бес дыбит, ан остра утечность – время-т! Им в устех быть у рыб. Узду страсти носи, дока! Сын Те, Тятя, а не в седли – безрадость. Ум малый! Аминь». Холодный пот капельками покрыл его лоб, сердце тревожно заколотилось: «Молитва! Ведь получается новая молитва! Исповедь отчаявшегося грешника – безблагодатная и невразумительная. Но поэзия какова: „…ан остра утечность – время-т… Сын Те, Тятя, а не в седли – безрадость…“ Это же удивительно!» И снова обратился Арсений к католическому молитвеннику: «Pater noster qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum. Advenitat regnum tuum, fiat voluntas tua, ut in coelo et etiam in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et remitte nobis debita nostra, ut et nos remittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen». Записанная без знаков препинания, сплошной строкой, католическая молитва словно ударила Арсения в грудь: «Значит, батюшка читал „Pater Noster“! Причем читал так, как будто не знал, что это римский перевод „Отче наш“! Или знал, но специально произносил слова на славянский манер!»

Долго еще Арсений сличал два текста, пока окончательно не убедился в их поразительном сходстве. Затем решительно захлопнул пыльную инкунабулу [8]8

Инкунабула (лат.)– книга времен первой печати. XVI в.

[Закрыть]и тут же чихнул. Теперь он знал урок назубок, только вот латинская молитва приобрела для него особый «русский» смысл.

Зазвонил колокольчик – пора было спускаться на завтрак. «Фриштикать». Звонцов заторопился: вдруг фрау Флейшхауэр уже в столовой и он заставит себя ждать! Арсений остался, как обычно, читать утреннее правило.

Они проживали в Веймаре. То есть не совсем в провинции (все-таки бывшая столица немецкого просвещения!), но, по русским меркам, в очень небольшом городке. А вот дом был огромный, с множеством квартир, комнат и коридоров. Звонцов и Арсений жили на последнем этаже.

У Флейшхауэр была собака, в которой хозяйка души не чаяла. Возможно, это объяснялось патриотическим чувством, ведь, как часто повторяла фрау, Гёте тоже очень любил собак и всегда держал в доме русских борзых. Но, в отличие от безукоризненного выбора мудрого Иоганна Вольфганга, выбор «передовой» немки немного удивлял.

Фрау Флейшхауэр была богата. Говорили, что у нее есть собственные дома в разных странах. И все они устроены на манер немецкого: часть дома обязательно отводится для любимой собаки. Даже останавливаясь в гостиницах, фрау брала номер для себя и отдельно большой номер для четвероногой «компаньонки», которая сопровождала ее в поездках.

Фаворитка была очень неприятного вида и совершенно бесцеремонна. Первое, что поразило Арсения и Звонцова, – собака садилась каждый раз со всеми вместе – во главе стола. Перед ней ставили не одно блюдо, и, таким образом, она могла выбирать: что-то съедала до конца и облизывала тарелку, пуская слюни, чего-то только касалась, а какое-нибудь из кушаний всегда оставляла без внимания. Потом, когда все продолжали трапезу, она слезала вниз и рыскала под столом, внимательно изучая, кто что ест и как. Собака вообще любила за всеми наблюдать. Она непрестанно следила за действиями каждого из домочадцев.

При доме был садик, специально сделанный для собачьих променадов. Там любимица хозяйки «дышала воздухом», спокойно «метила» заборчик, и никто другой не смел ступать на эту территорию. Огромное количество комнат фрау использовала для интеллектуального развития своей питомицы. «Если спрятать в доме игрушку и назвать собаке номер комнаты, – говорила хозяйка, – умное животное обязательно эту игрушку найдет, полагаясь на свою удивительную память». В обязанности слуг входило играть с собакой, как с балованной инфантой, и наблюдать за ее настроением: хвостом чуть-чуть дернет или недовольно заурчит, тут же надо угадывать ее желания, не то лишишься места.

Арсений на завтрак никогда не спускался, немного стесняясь хозяйки и гостей. В этом доме он исполнял роль простолюдина – подмастерья, знавшего свое место. К тому же его немало коробило от этой собаки: в России ведь не принято, чтобы псы ели за одним столом с людьми. Но ему никогда не приходилось оставаться голодным: фрау неизменно посылала наверх «zum Frühstück» [9]9

К завтраку (нем.).

[Закрыть]тюрингийскую сосиску, кофе с молоком и свежую булку, а на ужин – вино и какое-нибудь мясное или рыбное блюдо. Арсения такое положение вещей вполне устраивало.

На первой же лестничной площадке Звонцов столкнулся с племянником Флейшхауэр в домашнем халате и шлепанцах, который тут же бесцеремонно схватил постояльца за рукав и прошептал:

– Идемте со мной. Моей Марте срочно понадобился второй мужчина. – И подмигнул, плотоядно улыбаясь.

Одинокий студент не был равнодушен к противоположному полу, но от подобного предложения на мгновение ощутил себя голым в чужой квартире:

– Э… Простите… я иду на завтрак… Там у меня друг, наверху… Я спешу на завтрак…

– Ах вот как! Крепкая мужская дружба? Очень интересно. Наверное, это распространено среди художников? – Немец совсем расплылся в улыбке. – Желаю успеха!

Ничего не ответив, Звонцов поспешил дальше.

Он по обыкновению пришел слишком рано: в столовой еще никого не было. Вход в зал преграждал венский стул. Звонцов, почувствовав острый приступ тоски по дому, остался стоять в прихожей, ожидая свою благодетельницу. которая, будучи дамой высоконравственной и очень религиозной, в это время, наверное, еще возносила молитвы своему Богу.

Фрау Флейшхауэр была высокой, в силу зрелого возраста несколько полноватой женщиной с античным профилем и передовыми взглядами. Всесторонне образованная и начитанная, почетный профессор нескольких университетов в разных странах, она к тому же вдохновлялась всевозможными гуманитарными проектами: боролась с безработицей, приносила пожертвования приходам различных конфессий, открывала бесплатные столовые для бедных и время от времени приглашала в университет одаренных студентов со всей Европы, обеспечивая их обучение во благо мирового прогресса. В числе подобных счастливчиков-стипендиатов оказался и Вячеслав Звонцов.

Обыкновенная история: многие люди мечтают баснословно разбогатеть, и вся их жизнь проходит в суете да в погоне за деньгами. Одним из таких легкомысленных людей и был Вячеслав Меркурьевич Звонцов, последний отпрыск древнего рода, некогда служившего Отечеству, но от поколения к поколению уменьшавшего обширное боярское достояние и состояние. Вячеславу Меркурьевичу досталась в наследство ветхая усадьба с заглохшим яблоневым садом да скромными угодьями где-то под Курском. Родителям еще хватило средств дать любимому чаду домашнее образование, оплатить учебу в Петербургской Академии Художеств по классу ваяния, куда чадо со временем поступило, поскольку талантом Господь его не совсем обделил. С младых ногтей Вячеслав мечтал не просто возвратить промотанные предками средства, но и преумножить их. Он хотел быть Крезом современности. Ему казалось, что именно на ниве искусства можно достичь вожделенной цели.

Еще в студенчестве он «сотворил себе кумира» – научился подражать титаноподобному Буонарроти, конечно же, не задумываясь, был ли «убийцею создатель Ватикана». Вячеслав стал добросовестно и даже вдохновенно ваять этаких атлантов, как панцирем с ног до головы покрытых безупречной мускулатурой, этаких Самсонов, Давидов, Голиафов – только на основе мощной великорусской натуры. Отыскивал на улице извозчиков-ломовиков или портовых грузчиков и лепил в скромной мансарде-мастерской за скромную плату, впрочем, вполне устраивавшую как его, так и позировавших мужиков. Грех было бы сказать, что ленился. Работал много, порой не прерываясь на еду и сон, ведь его подгоняла мысль о заветной цели: воплотить в богатство свою гениальность. Цель приближалась довольно медленно, да и с дурной привычкой рода сорить деньгами Вячеслав все никак не мог совладать (заработанное мгновенно как сквозь пальцы утекало), но он не отчаивался, продолжая верить в свою звезду.

И вот удача: немецкая стипендия, учеба в Йене на факультете искусств, жизнь в Веймаре, городе великих Гёте и Шиллера! Казалось бы, о чем еще мечтать молодому ваятелю? Но перед поездкой в Германию жизнь преподнесла Звонцову еще один подарок.

Он встретил одного из тех удивительных талантов-самородков, которыми так богата Россия. Человек этот, его ровесник, в отличие от Вячеслава, не мог похвастать благородством крови (правда, если верить преданию, далекий его предок был храбрым опричником у Государя Ивана Васильевича, но суровый царь лишил его всех привилегий и чинов), зато обладал, что называется, природным благородством.

Вячеслав Звонцов и Арсений Десницын познакомились случайно на территории плавильного завода. Вячеслав приехал туда договориться о сырье, необходимом для работы. Сделав дело, он решил пройтись по служебным помещениям завода и наткнулся на странную, убогую каморку. Это была мастерская, где за более чем скромную плату паял и лудил прохудившиеся самовары и чайники, чинил старые ведра окрестным дачникам Арсений. Здесь же, в нищей каморке, он и жил. Честно заработанных средств хватало на овсяный кофе да на колбасу «собачья радость», а порой молочницы-чухонки маслицем угощали. Но и в таких условиях Арсений умудрялся постоянно практиковаться в живописи. Его увлекло изображение мятых ведер и прочего попадавшего к нему старого железа, причем наиболее любопытные образчики попадались ему на окрестных помойках. В течение нескольких лет талант-самородок достиг таких успехов в изучении фактуры металла, его живописной игры, настолько сжился с предметами, которые его «кормили», что стал настоящим виртуозом, единственным в своем роде художником, умевшим изобразить на холсте обыкновенное ржавое железо как эстетический феномен. В тайне от всех он решил готовиться в Академию, прекрасно понимая, как призрачна надежда на поступление.

Когда Звонцов впервые попал к Арсению, он был поражен увиденным. Мало того, что перед ним был выдающийся факт искусства; через призму своих меркантильных интересов он безошибочно разглядел в десницынских полотнах средство неплохо заработать. Вячеслав был первым, кто увидел работы Арсения. Не выказывая своего восхищения, он просто заявил: «Это, конечно, любопытно, очень ново. Но поскольку ты самоучка, работы вряд ли купят. Могу помочь тебе. Все-таки я уже известен среди профессионалов. Давай-ка я выставлю картины как свои!» Арсений легко пошел на сделку, так как свалившийся с неба друг предложил ему выгодные условия: половину гонорара. Но главное, художник считал свои «ведра» только прелюдией к будущему «настоящему» творчеству. С никому не известным «железным циклом» Звонцов собрался покорить Германию. Он и Арсения взял с собой, чтобы тот помог, если вдруг ему закажут новую работу в подобном стиле. «Пруссаки любят различные феномены, парадоксы и должны это по достоинству оценить», – думал ушлый скульптор.

Щедрость фрау Флейшхауэр не знала границ: помимо стипендии, Звонцову для комфортного проживания была предоставлена целая восьмикомнатная квартира (даром что в мансарде, под самой крышей), а вдобавок – настоящий широкий жест покровительницы искусств! – в Erdgeschoß [10]10

Первый этаж (нем.).

[Закрыть]оборудована образцовая мастерская художника. Предназначалось это ателье, разумеется, тоже для русского гостя, подающего надежды, да вот только он там практически не работал. Дело в том, что живописцем Вячеслав был, мягко говоря, посредственным и брал в руки кисть в очень редких случаях (только для отвода глаз).

Когда ты живешь на чужбине, один в восьмикомнатных апартаментах, даже простой ремесленник из рядовой семьи без титулов и регалий может стать тебе близким товарищем. Новоявленный йенский студент поставил свою благодетельницу перед фактом: он прибыл с помощником, которому негде остановиться (правда, предусмотрительный Звонцов явился в Веймар не с пустыми руками: пудовый бочонок «салфеточной», отборной астраханской икры был для гурманки Флейшхауэр весьма желанным, настоящим царским подарком). Так или иначе, оказалось, что немка ничего не имеет против неожиданного обстоятельства: она была готова покровительствовать дружбе двух творческих молодых людей. «Нет ничего возвышеннее дружеских отношений. Слава Богу, что мальчик не завел себе какую-нибудь кокотку», – разумно рассуждала Флейшхауэр. Она очень радушно приняла гостей и с первого же дня стала знакомить их с местными достопримечательностями. Сначала Вячеслав с Арсением, зная, что в Веймаре все напоминает о Гёте и Шиллере, побывали в их домах-музеях. Потом они посетили могилы обоих «титанов классицизма», о которых ученая дама, активный член «Goethe Gesellschaft» [11]11

«Goethe Gesellschaft» (нем.)– общество последователей Гёте, основанное в 1885 г. и осуществлявшее свою деятельность в Веймаре, Йене и Берлине.

[Закрыть], могла рассказывать часами. К тому же оказалось, что на местном кладбище обрели покой Ференц Лист и – это привело русских молодых людей в особенный трепет – сам Ницше! Большой его поклонник, Звонцов даже спросил:

– А это не у вас он написал «Заратустру»?

– О нет! – поспешила признаться немка. – Если я не ошибаюсь, даже не в Германии. Веймар не может этим похвастать – здесь великий Ницше только похоронен.

После кладбища фрау Флейшхауэр заставила своих гостей «созерцать» картины «знаменитых» местных живописцев прошлого века, отца и сына Преллеров [12]12

Отец и сын Преллеры – немецкие, веймарские живописцы романтического направления.

[Закрыть]. От гомеровских образов одного и морских пейзажей другого Вячеслав с Арсением порядком устали: такое творчество не стоило пристального внимания. Зато «стипендиат» с другом вдоволь насладились немецкой природой во время прогулок по скалам и мостикам в старинном герцогском парке, по берегам лебединого озера и особенно в поездках верхом по веймарским окрестностям. Правда, сопровождение фрау с ее рассказами об увлечении Гёте минералогией, огородничеством, цветоводством и о других его страстях было обременительным, но друзья скоро привыкли к этому как к своего рода расплате за увлекательные экскурсии.

А еще фрау нравилось угощать русских гостей традиционными блюдами тюрингской кухни в разных ресторанчиках, в погребках и кабачках. Еще больше это понравилось самим гостям (особенно множество сортов пива и обилие разных свиных копченостей на закуску).

Фрау Флейшхауэр очень заинтересовали работы «железного» цикла. Она любезно согласилась помочь с устройством выставки-продажи, для чего обещала арендовать помещение и оповестить всех своих знакомых в деловых кругах, почувствовав, что из этого может получиться событие всеевропейского уровня.

Нашлось занятие и Арсению: обретя пристанище, он сразу же получил работу в детской студии, организованной этой же дамой, безусловно, самой энергичной и прогрессивной женщиной в Тюрингии. Работа состояла в обучении рисованию детей местных бюргеров. Немецкие дети показались ему сильно недоразвитыми: книг почти не читали и к учению не стремились. «Киндер» были не только ленивыми, но и совершенно неуправляемыми. Родители их к такому положению вещей относились философски, не роптали: «Ну что тут поделаешь! Пускай набираются опыта сами, как могут. Они ведь еще дети: пусть учатся развлекаясь». Такой принцип неограниченной свободы Арсению был совсем непонятен, впрочем, оставалось неясным и то, как его, не имеющего никакого специального образования, допустили к преподаванию. Так что при всех своих достоинствах Германия оставалась для русского гостя чуждой и непонятной.