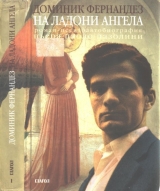

Текст книги "На ладони ангела"

Автор книги: Доминик Фернандез

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 38 страниц)

3

Сюзанна Колусси, моя мать, Сюзанна, имя свое унаследовавшая от прабабки, польской еврейки, которую наполеоновский солдат, мой прапрадед, встретил в оккупированной Варшаве и, завоевав ее, увез в качестве трофея в свой родной Фриули. Мужчины в нашей семье всегда добивались брака грубой силой, подчиняя будущих жен своей хищнической воле: браки заключались во многом силой оружия, нежели обольстительной силой любви. Военные маневры, совершаемые под прикрытием мундира. Так соединила судьба и моих родителей, век спустя после исторического похищения на Висле.

Сын графа Аргобасто П. Даль’Онды, мой отец, Карло Альберто, происходил из античной равеннской семьи. Гордясь своим титулом, в юности он обожал фотографироваться на берегу моря, приставив к бедру кулак, устремив взгляд к горизонту, вызывающе задрав подбородок, застыв, как вкопанный, на своих коротких, но сильных ногах. Более чем вынужденное фанфаронство при необходимости скрывать свое реальное финансовое положение, столь же неблагоприятное, сколь и несоответствующее амбициям юного патриция – полуразвалившийся дворец, чей самый красивый этаж был сдан в аренду торговцу красками, сколотившему состояние на лаках и олифах; мать и сестры, вечно в трауре по какому-то родственнику, который когда-то эмигрировал в какой-то дальний город, о чем соседям, наблюдавшим, как они, стараясь остаться незамеченными, пробираются ранним утром к церкви, должно было свидетельствовать ношение черных платьев и сдержанные манеры в сочетании с высокомерным презрением фривольных капризов моды; наконец, скудные обеды, однообразные и вызывающие несварение желудка, эти вечные макароны, купленные со скидкой благодаря снисходительности эконома ближайшего иезуитского колледжа. Они собственноручно в течение всего сентября варили дома томатный соус в гостиной, превращенной в консервный завод. И драгоценная мраморная плитка, одно из редких свидетельств былого аристократического величия, из года в год забрызгивалась кровавым соком.

Обеды и ужины были такими постными, что отец мой пристрастился к картам – из законного желания притупить постоянное чувство голода, да и чтобы поддержать свой статус. Некий П. Даль’Онда, что не разбрасывается деньгами! Ты коришь меня за жадность. Мне не по душе безумные и пустые траты, совершаемые исключительно на показ. В расточительности моего отца мне видится скорее мелочное кичливое тщеславие, нежели искренняя щедрость. Вглядись в его глаза на том портрете, что я тебе посылаю: жесткие, нервные, настороженные. Две амбразуры. От него мне досталась его судорожная гримаса, его впалые щеки и сжатые зубы, его высокие скулы и тонкие губы. То ли по невезению, то ли по неумению, но он спустил на картах и без того небольшое состояние своего отца. Единственным выходом для этого отпрыска, неспособного найти себе призвание, но кичащегося своим происхождением и внешностью, оставалась армия. И вот он кадровый офицер. Сначала Ливия, затем – в 1915 году, когда Италия втянулась в войну – Фриули, неподалеку от австрийской границы. Младший лейтенант. В гарнизоне Касарсы, родном городе семьи Колусси, его обожали.

Моя мать была младшей дочерью в семье зажиточных крестьян. Ее отец обзавелся маленьким заводиком по перегонке граппы, владелец которого разорился перед войной. Все женщины в семье работали: мать и одна из ее сестер преподавали в начальной школе, другие держали магазинчики, как еще одна моя тетка, открывшая рядом с домом канцелярскую лавку. Когда объявился мой отец, его по первому разу отвадили. Встреча имела место на балу, на городской площади, перед церковью. Талия у мамы была тонкой, характер живой и ироничный, романами она зачитывалась, влюблена была в свою профессию, ставшую источником ее независимости, писала басни и песни и сама их перекладывала на мотив старинных местных ритурнелей. Хвастовство и галуны офицера могли лишь насмешить девушку такого склада. Получив отказ, он пошел на новый штурм, его видели в Касарсе несколько дней спустя после размолвки, бежал, говорят, очертя голову. Он практически силой добился брака с мамой, сила проявилась не только в резкости его поведения, но и в давлении со стороны жителей городка, родителей и друзей. Ей было в ту пору тридцать лет. И она смирилась с необходимостью выйти замуж, не устояв перед алчной настойчивостью офицера, который триумфально возвратился домой из Витторио Венето[4]4

город в Италии, под которым итальянцы нанесли поражение австрийской армии в 1918 г.

[Закрыть], привязав мать к повозке словно воинский трофей в дополнение к своим наградам.

Родители мои никогда не ладили между собой. Все отвращение к домогательствам капитана мама испытала с первой же брачной ночи.

«Гарибальди сдюжит все!» – вопил он, поправляя портупею. С этими не доступными моему воображению словами он хлопал дверью и выходил из дому, оскорбленный в своем мужском достоинстве, которое он с напускным спокойствием тешил дешевыми казарменными фантазмами. И, вернувшись домой, он требовал удовлетворения периодически причитающихся ему супружеских почестей, словно Минотавр свой ежегодный рацион свежей крови. Его возвращение домой неизменно сопровождалось упреками и проклятиями. Пол содрогался от его воплей, все более грубых и высокомерных, к солдафонской спеси которых примешивалось теперь всемогущество фашиста. Менее чем через год после моего рождения он не замедлил вступить в Партию, истошно крича по коридорам, что Муссолини отомстит за него. Я прятался на другом конце квартиры, в шкафу, в котором мама хранила старое кроличье манто. Сколько раз я закрывался в этой пыльной кладовке и терся щекой о слежавшийся мех, раздираем желанием умереть и еле сдерживаясь, чтобы не чихнуть.

По милости военного начальства мы часто переезжали с место на место. Правда, в моем представлении решение принимала мама, которая срывалась с насиженного места, устав от мерзостей семейной жизни. Она звала меня к себе, я выбегал из своей комнаты и со слезами прижимался к ней. Мы кое-как в спешке набивали наши видавшие виды картонные чемоданы своей одеждой и какими-то личными вещами. Мама смотрела, чтобы я не присовокупил к ним головку бель паэзе[5]5

домашний итальянский сыр.

[Закрыть] и овощи из кладовой, которые я от волнения считал необходимым захватить с собой на тот крайний случай, если мы попадем на необитаемый остров Робинзона или окажемся, как Эдмон Дантес, узниками замка Иф. Стоя на перроне, я с дрожью думал о том, что отец обнаружил наш побег, не понимая, что он заранее отправился в свое новое расположение. Успеет ли он, бросившись в погоню, догнать нас до отхода поезда? Как же долго приходилось ждать этот поезд! Я напряженно вслушивался в звуки, доносившиеся издалека (как правило, это был не вокзал, а просто небольшая станция в поле), и переводил дух, только когда перед автомобилями на дороге опускался шлагбаум железнодорожного переезда. Даже Дени Папен, когда он первый раз увидел, как вырываются клубы дыма из изобретенного им парового двигателя, не испытывал столько радости, сколько я в тот момент, когда выпущенное локомотивом облако белого пара знаменовало отбытие состава. Спасены, мы были спасены!

Парма, Беллуно, Конельяно, Сацилья, Кремона, Скандиано, и снова Болонья – если кому-то тот или иной из этих городов напоминает о букете пахучих фиалок, или о конечной станции по дороге к лыжному курорту, или о портретах нежных мадонн, или о прославленных династиях скрипичных мастеров, то лично у меня они ассоциируются только с внезапными отъездами, грудой тюков в прихожей и бечевкой, которой перетягивают расползающиеся коробки, со страхом, что тебя вот-вот застукают и ты не успеешь улизнуть, с выворачивающей все нервы очередью у вокзальных касс, со вздохом облегчения внутри вагона, и нарастающим к концу путешествия отвратительным страхом, что отец разгадал наш план и готовится отомстить за подобную дерзость. И каждый раз мы заставали его уже на месте: в центре гостиной неизменно возвышался его офицерский сундучок, монумент, воздвигнутый во славу его мужественной персоны, могильный камень наших тщетных иллюзий.

Он стал для меня ровно тем, чем значился в документах: отцом. Никак иначе я про себя его не обозначал. «Мой отец» исключалось, так как перед его силой и грубостью моя мать казалась мне такой же уязвимой, безоружной и беспомощной, как и я сам, как если бы мы сравнялись с ней по возрасту и по своей ничтожности. Исключалось и «наш отец», так как его авторитет, который он простирал на нас, был начисто лишен любви. Он был отец в абсолюте, и это емкое слово выражало своей оскорбительной краткостью тот ужас, который внушало нам его властное поведение, когда он, откидываясь на спинку кресла, вытягивал ноги, чтобы мы стянули с них сапоги. Осознавал ли он, что был обыкновенным неудачником? Возможно, но то, что в другом человеке могло смягчить характер и пробудить снисходительность, в нем вызывало приступы бешенства. Его привычка теребить рукав на месте недостающего галуна превратилась в нервный тик.

Что же касается моей матери, то она всегда была для меня просто мамой. Это слово, закручивающееся вокруг себя, сладостным сводом лабиальной согласной, раскрывавшейся на кончике губ, рождало во мне образ кокона, убежища, гнездышка; и в первом слоге, который можно принять за женский род притяжательного местоимения, я проецировал свое желание целиком и единолично присвоить себе ту, что заменяла мне все. Эта поначалу легкая задача впоследствии потребовала тактичности и находчивости, с тех пор как, три года спустя после моего появления на свет, родился мой младший брат, Гвидо, чье имя не соотносилось в моей голове ни с одним святым, разве что со святым Себастьяном работы Гвидо Рени, выставленной в музее Болоньи. Я с первого взгляда влюбился в эту картину. На ней изображен почти полностью обнаженный юноша со сведенными за спиной руками. Привязанный к стволу дерева, он слегка склоняется грудью вперед, но взгляд его устремлен к небу. Красота тела, его юность, музыка пейзажа, утонченность серых тонов навевали мне самые разные чувства. Сперва меня взбудоражило и привлекло лишь совпадение имени художника и имени моего брата, как если бы, соотнося с образом этого прославленного мученика того, кто соперником вторгся в мою жизнь, я мог бы пронзить его стрелами и наказать за причиняемые мне страдания. Во время наших переездов и лихорадочных сборов я клял его за потерянное драгоценное время, которое требовалось, чтобы мама собрала разбросанные им под кроватью игрушки. Кто виноват, что, переступив порог нашей новой квартиры, мы натыкались на огромный и злобный силуэт отца, который, нахмурив брови, с презрением распихивал ногой невразумительную коллекцию наших чемоданов и тюков?

Первые неприятности Гвидо причинил мне еще до своего рождения. Мама была тогда беременна им, когда у меня возникли проблемы со зрением. Доктор Маренго носил пальто с воротником под бобра. Его гладкая, ухоженная бородка походила на клочок шкурки того же зверька, что украшал его плечи. Огромная подпись со сложными аркообразными «м» и «н» занимала половину рецепта. Перед уходом он совал отцу в руку какой-то пузырек и щипал меня за щеку. Я забивался в своей комнате, с тревогой оценивая, сможет ли отец открыть дверь, которую я баррикадировал ночным столиком и двумя поставленными друг на друга стульями. Из коридора доносились шаги отца. Он несколько раз дергал за дверной колокольчик, после чего страшный грохот возвещал о моем поражении.

Мы стояли на кухне: привалившись на стол, я отбрыкивался как мог, скорее, чтобы вынудить его применить силу, нежели из желания вырваться на свободу; он, с поджатыми губами склонившись над моим лицом, пытался одной рукой стеснить мои движения, а другой – закапать мне в глаза капли. Тело мое обмякало, я прекращал сопротивление, и меня охватывало какое-то благодушие.

Драма повторялась два раза в день: погоня, беготня по коридору, меня хватают, берут силой, я борюсь, сопротивляюсь и сдаюсь. Золотой зуб сверкает у него во рту. Знак его бесспорно королевского могущества, красивое и таинственное дополнение к тщательно регламентированной сцене: он загоняет меня в кухню, поднимает с пола, укладывает на стол, заворачивает в клеенку, оттопыривает мне своим пальцем веко и закапывает лекарство.

Это воспаление, откуда, и почему в глазах? Ревность, страх утратить монополию на материнскую нежность? Не было ли тут иного мотива, спрашиваю я себя. Эти сцены, в которых я выступал в роли жертвы, а он – палача, сближали меня с матерью больше, чем поцелуй перед сном и другие взаимные нежности. Я вместе с ней испытывал на себе тиранию отца; он так же, как и ее, изводил меня изнутри. Происходящее между ними по ночам в тишине супружеской спальни представлялось мне двойственным образом в виде некой кровавой церемонии и сладострастного полета. Мука и благодать – лечение моих глаз распадалось на две аналогичные фазы. Брутальный палец бесцеремонно раздвигал мои веки, и я испытывал острую боль, как если бы это была рваная рана. Но едва первая капля касалась роговицы и разливалась по оболочке, я блаженно вздыхал. Воспаленная резь сменялась эйфорией облегчения, а позор подчинения – ознобом свободы.

Но почему всегда на кухне? Разве отец меня туда заталкивал? Как только фиолетовая склянка с желтой этикеткой доктора Маренго на этажерке в гостиной перемещалась в его руку, я сам пускался наутек. Жертвоприношению полагалось совершаться в ином месте. На другом конце квартиры, в помещении, что находилось в ведении мамы, куда отец никогда не входил за исключением этого случая. Там была доподлинно женская обстановка со всеми хозяйственными атрибутами, щеткой, тряпками, кастрюлями и посудой; вертеп и священный алтарь, призванные довершить метаморфозу моей феминизации, пока отец символично одарял бы меня жертвенной благодатью, которою же он почитал маму в перерывах между ссорами.

Каждый раз, когда я оставался один дома, меня снова и снова тянуло залезть в их спальню, открыв дверь за ручку в форме лебедя, и с удивлением обнаружить их простую дешевую мебель, приобретенную в Ломбардных Галереях: отсутствие редких вещей, которые я ожидал увидеть, наводило меня на мысль об алтаре, мраморном как в храмах алтаре, который послужил бы вполне достойной декорацией для сближения моих родителей.

Большая супружеская кровать, подиум этого мистического ритуала, завораживала меня по несколько иной причине: из четырех ее медных шаров по краям, в которых отражался еловый шкаф, один был утрачен где-то между Пармой и Кремоной.

Отождествление с женщиной, желание сыграть женскую роль из солидарности с человеком, который противостоял отцовскому насилию, отказ признаться в грубости, всемогуществе и хамстве своего пола: да, истоки определенных наклонностей, которые я проявил, будучи взрослым, пожалуй, чувствуются в той атмосфере, которой я дышал ребенком. Но «объяснять» мои физиологические вкусы обстановкой, в которой я вырос, моим воспитанием, моей «фиксацией» на матери (вот ты, Дженнарильо, если ты мне так нравишься, то просто потому, что иное, «нормальное», мне было бы запретно навсегда по сути! О богохульное неведение твоей неаполитанской красоты!), «оправдывать» мои мужские предпочтения моим семейным прошлым (и одновременно протягивать мне гнилую соломинку «исцеления») – от этих любезностей, оказанных мне психиатрами, меня просто выворачивает наизнанку.

Они из атласа Европы узнали бы об этом больше, чем из своих медицинских пособий. Пусть взглянут, где находится Касарса, на этот Фриули, наполовину втиснувшийся между Австрией и Югославией и настолько пограничный, что уже не считается в полной мере Италией, а потом пусть переведут свой взгляд на Равенну – в центре страны – которая хоть и лишилась статуса столицы, каковой была в Средние века, хранит и поныне следы своего былого могущества, и пусть после этого скажут, что ребенок, ставший свидетелем насилия над матерью из Фриули отцом из Равенны, совсем не был склонен вступать в тайный сговор с маргинальной стороной против центра и распространить впоследствии этот инстинкт заговорщика на все сферы своей жизни.

Мой отец не просто занимал некое медиальное географическое положение (соотносимое во мне с понятиями порядка, нормы, обычая и всего усредненного) по отношению к «периферийной» маме (вытесненное, удаленное) – своей униформой, которой его обеспечивало министерство Войны, своими яркими галунами, своей форменной фуражкой, угрожающим триколором документов и своими поставленными командными воплями он олицетворял также Рим, власть и закон. У меня было две причины не повиноваться правилам и спонтанно открыться всему, что казалось мне нестандартным, исключительным, теневым, пограничным. Скрытый комплекс заговорщика, проявившийся во всем, что я делал. Я написал свои первые стихи на диалектном языке: и к этому меня подвигли не поверхностная ностальгия по фольклору и не фантазмы сельского Эдема, а простое предпочтение материнской «эксцентричной» речи официальному языку. В политике я был вольным стрелком, в любви – вне закона, и в странствиях меня тянуло не в столицы мира, Лондон и Париж, а в одинокие безлюдные пространства Йемена, куда-нибудь на отшиб цивилизации. И эта тяга к окраинам, как объяснить, что в пригородных просторах, вдали от ненавистного чрева городов, я чувствую себя как дома? Сколько раз я ни с того ни с сего бросал посреди ужина своих друзей, запрыгивал в трамвай и ехал до конечной остановки. На какой-нибудь пустырь, которых когда-то было полным полно вокруг Рима: немного выжженной солнцем травы, две скамейки, размалеванные похабной граффити, и бетонная остановка с развороченной маркизой. И вдалеке прижавшиеся к небу скелеты недостроенных коробок. Я ничего не искал, я ничего не ждал, я гонял по рельсам ржавую консервную банку, вагоновожатый делал мне знак, я садился обратно в пустой трамвай и уезжал умиротворенный в сторону огней.

4

Беспрестанно кочуя с места на место, я жил в ощущении временного: единственной постоянной точкой была Касарса во Фриули, дом моих предков по матери, в который мы с мамой и Гвидо возвращались каждый год в начале лета. На вокзале нас поджидала двуколка, которой управлял один наш сосед. Коренастый лошак лупил себя хвостом, отгоняя мух. Мы переезжали через шоссе, соединяющее Удине с Порденоне. Городок, выстроенный вдоль единственной улицы, которая поднималась к церкви и затем раздваивалась вилкой на два рукава, начинался по другую сторону. Наш дом стоял внизу слева, у самого въезда. Входная дверь, три этажа, пять зеленых ставней с фасада, герани в окне, что посередине. Напротив размещался бар «Друзья». Молоденький гарсон, который мыл рюмки за стойкой, ненадолго оставлял работу и помогал нам выгружать вещи. Его звали Роберто, он приходился мне чем-то вроде двоюродного брата. Впрочем, кто в Касарсе ни приходился кому-то каким-нибудь родственником? Полдюжины фамилий вполне достаточно на пять десятков семей. Колусси, Морассутти, Портоланы, Грегори, Кампези заполняли собой все реестры приходской церкви и кладбищенские эпитафии.

Фамилии по большей части столь же итальянские, сколь и физиономия самого городка, в котором под влиянием Тироля фасады украшают лепными колосьями, глухие ставни усеивают шляпками толстых гвоздей, как под гребенку стригут во двориках шиповник, удлиняют крыши над ригами, балкончики украшают гирляндами, к стене на кухне крепят часы с кукушкой, а вместо одеял стелят перину. Долгое время простиравшееся на нас австрийское владычество придало этому затерявшемуся в глухих краях равнинному поселению вид высокогорного городка. Достаточно залезть на колокольню, чтобы различить невдалеке отроги Альп. Начинающиеся сразу за огородами поля с их цветущими лугами совсем непохожи на итальянский или средиземноморской пейзаж: за исключением винограда, из которого делают серый касарский пино, ты не нашел бы здесь ни одного милого твоему сердцу растения. Масло, в которое ты привык обмакивать хлеб, здесь привозное. Вместо базилика и майорана, что выращивает твоя мама в горшках на террасе, тебе пришлось бы приправлять помидоры унылой петрушкой, которая в древности символизировала похороны, а в твоих краях мясники используют ее лишь в качестве украшения на витрине, втыкая ее веточки в ноздри забитых телок. Кукурузные, не пшеничные, волнуются здесь вдоль каналов поля. Прямые как стрелы простираются дороги, обрамленные аккуратным зеленым декором дубов и акаций. Здесь запросто встретишь какую-нибудь Ингрид или Труделизе, а пацанов крестят германскими именами Гуннар, Дитер, Франц.

Проезжий чужестранец останавливается тут разве что проглотить в ресторанчике перед въездом в городок несколько ломтиков ветчины Сан Даниэле да пару перепелов с кукурузной запеканкой. Церковь ему с виду показалась бы тяжеловесной и безвкусной, а внутри бедной и ничем не примечательной. Гений Венеции, озаривший готические дворцы, стрельчатые портики, лоджии из розового камня расположившейся неподалеку Удине, натолкнулся в наших краях на чувство здравого практического смысла и на безыскусную провинциальность здешних крестьян, которым куда приятнее крепить лемех к своему плугу, нежели украшать лепниной городской фонтан. Их столицей стал не утонченный и изящный Удине, а равноудаленный от них грубоватый бюргерский Порденоне, своим расцветом обязанный текстильным фабрикам и скотоводческим ярмаркам и благодаря постоянному приросту своих обитателей возвысившийся до статуса провинциального центра, которым его провозгласили по окончании войны в ходе соответствующей церемонии, что останется в анналах этого начисто лишенного ярких событий города единственной памятной датой. «Они обзавелись префектом, чтоб иметь хоть одну историческую личность», – смеялась мама, вспоминая о временах, когда она ездила в Порденоне по поручениям сестры и привозила ей конверты, карандаши и прочие канцелярские принадлежности.

Спустя двадцать лет после Латранских соглашений католический и папский Фриули по-прежнему питал насмешливо глубокое презрение к итальянскому государству. Когда я был маленький, единственным авторитетом, как религиозным, так и гражданским, которого признавали местные жители, был касарский кюре дон Паоло. В фигуре короля Виктора-Эммануила III они видели внука того, кто лишил столицы Пия XI. Молодоженов, которых венчал дон Паоло, закон не обязывал являться в здание муниципалитета; как правило, они не шли на компромисс с узурпаторами. Имя новорожденного предпочитали заносить в приходскую книгу, а не в реестры мэрии. Я вырос в этой атмосфере полемики, в которой привязанность к религиозным верованиям означала не вызов властям, и не защиту привилегий, а противление централизованному государству и борьбу за права подавляемого меньшинства. Случайно ли, например, фриулийское духовенство повсюду, где только могло, поощряло использование местного диалекта? Персонал госучреждений и часть школьных учителей говорили по-итальянски, священники же брали на себя риск и честь противиться распространению языка, который представлялся нам эманацией чужой воли, приблизительно как сегодня, чтобы найти работу, необходим английский. Этот вопрос языка доставил мне немало забот и ввел в неразрешимое противоречие, с тех пор как я начал сближаться с коммунистами. Как я, человек левых убеждений, мог доказывать своим друзьям значение народного языка как инструмента прогресса и демократической культуры? Хорошенькое дело, – говорили они мне, – искать себе филологических союзников среди тех, кто носит сутану!

Еще подростком, я всем своим чувством, всем дыханием своим уверовал в Церковь и в Евангелие; чего бы, пожалуй, не случилось, если бы дома довлела атмосфера ханжества и лицемерия. Меня окружали легкие красивые женщины, а особенно мама, чей неуживчивый нрав был полной противоположностью плаксивой набожности, что омрачила твое детство в колледже Сан Грегорио. Мама приютила в своем сердце религию природы: шелковистые початки кукурузы, которые она чистила во дворе, скрежет водокачки под окном кухни, тяжелая поступь быков на улице, солнечный луч на клеенке, звонкие капли проливного дождя, все говорило с нею языком небес. По воскресеньям она нас водила на мессу послушать фриулийскую проповедь дон Паоло: никто в деревне не пропускал этих проповедей, чье политическое значение не умалял даже пафос христианского таинства. Петушиный флюгер на вершине колокольни не провозглашал так высоко свободы нашего уголка, как проповедь пастора, произнесенная на родном наречии паствы.

Единственное, что нас с мамой отталкивало в католицизме, это культ личности Бога. Как мы могли допустить существование в вечном царстве Господа, чей образ совпадал с образом свирепствующего в нашем доме деспота? Всякий наделенный властью казался нам тираном, у нас был свой наглядный пример. Так мама внушила мне исправленную ею религию, в которой ни один державный Скипетр не навязывал нам свое величие, и ни один Отец – свое превосходство.

Выйдя замуж, она уехала в Равенну. Ее золовки, чопорные и бледные в своих бессменных траурных платьях, повезли ее осматривать соборы и гробницы бывшей метрополии Восточной империи. Она прошла под таинственными нефами, в которых сочащийся сквозь матовые витражи дневной свет, отражаясь в мозаичных стенах, зажигается между мраморными колоннами разноцветным огнем. Она застыла в тишине перед Теодорихом, ошеломленная великолепием его украшений. Она преклонила колени перед саркофагом Галлы Плацидии в голубом мавзолее, отслужила благодарственный молебен перед золотым дискосом Максимиана, испила вместе с голубками искрящейся воды из Источников жизни – но как и прежде, она ловила на себе летящий из под нависшего над хором свода взгляд, открытый, неподвижно пристальный и приводящий в оцепенение взгляд Пантократора, излучающего торжество своего иератического величия. Ее начинала бить дрожь и она выбегала на открытый воздух. Баптистерий ариан наводил на нее ужас; сгибаясь в резком приступе кашля, она падала на скамью перед папертью к глубокому изумлению своих родственников, не способных как она соотнести со сверкающим Богом, мельком увиденным на фресках апсиды, образ уже ненавистного ей деспотичного мужа.

Христос, с которым она вернулась из свадебного путешествия, не был ни тем неумолимым Судией, восседающим на престоле среди райских птиц, ни грозным Господом Вседержителем в золотом ореоле, он был Иисусом из Назарета, столь же нищим и покинутым всеми в день своей смерти, сколь безвестным было его рождение на соломе в хлеву. Не отдавая себе отчет, что византийская теология повергала ее в ужас только потому, что Равенна была городом Карло Альберто, она истребила в своем религиозном чувстве все, что могло ей напомнить о правах, которыми обладал на нее мужчина, провозгласивший себя ее супругом, ее военачальником; сохранив в своем католическом воспитании только то, что питало ее материнский инстинкт, предав забвению затерявшегося в облаках Яхве Моисея как нецелесообразный излишек, она ограничилась культом беззащитного новорожденного из Вифлеема, беглеца из Египта, отшельника в пустыне, изгоя в Гефсиманском саду, узника Синода, мученика Голгофы, культом того, кто в своей агонии претерпел отчаяние и жажду. Вплоть до того, не заставившего себя долго ждать, дня, когда у нее родился сын, и она смогла перенести свою любовь и заботу на невинное дитя – равно как и все итальянские матери, но еще и с каким-то особым рвением и привязанностью, что подогревались пророческим чувством. Я был тем сыном, которого она подсознательно отождествила с Христом, оставив за собою роль Девы Марии.

Ты скажешь о влиянии евангелической модели на мою мирскую жизнь? Мне не нужно было дожидаться ни судебных процессов в Риме, ни грязной фарисейской травли, ни своей омерзительной смерти на фоне гораздо более унылого, чем Голгофа, пейзажа, чтобы заполучить себе, первым в своем веке, амплуа сакральной жертвы. Мама зарезервировала его за мной с первых дней моей жизни. Оставаясь верной своему наитию, она и не думала лишать меня этой роли в счастливые дни моей юности. Вплоть до первых скандалов, что подтвердили ее опасения, мы лишь заговорщически перешептывались, сдержанно вздыхали, ласково утешали друг друга и втуне готовились к испытаниям. Никогда так не лелеяли ребенка и так не утешали его, прежде чем его выбросило в мир. И когда меня еще никто ни в чем не обвинял, она уже утирала с моего безусого лица невидимый пот всех будущих гонений.

Кому мое право первородства обошлось дороже всего, об этом надо было бы спросить у Гвидо. Он, бедняга, сразу ощутил, что любви ему досталось меньше, чем мне, всяко меньше заботы и внимания. «Каков крепыш, второй мой сыночек!» Это восклицание, что ритуально повторялось в присутствии соседей, вынуждало его накачиваться в подобающих мужчине играх и не на шутку закаляться, а ведь по природе своей он был не здоровее меня. Мать награждала его этой хвалебной ремаркой только для того, чтобы сохранить монополию на сострадание за мной, несправедливо признанного более хрупким.

Мой брат пытался оттянуть на себя хотя бы частицу этого харизматического сияния, которым, как ему казалось, был я окружен. Как-то раз, сидя на берегу пересыхающей реки, я спорил о чем-то с деревенскими мальчишками, и он вдруг принялся меня защищать с таким жаром, что не на шутку разозлил их. Они собрали гальку и едва не забили его камнями. Он отделался сломанной переносицей, несколькими фингалами и порванной одеждой. Мать бросилась залечивать его раны, послала за врачом, промыла ссадины, зашила одежду. Но это приключение не окружило его чело ореолом мученика; ее материнское сердце не открылось ему. Что нам известно о братьях Христа? На их долю выпало тоже немало страданий, они прошли сквозь агонию и претерпели смерть: история не соизволила сбросить с них завесу тайны. Мой брат, едва не разделивший участь святого Этьенна, остался, подобно честному иерусалимскому мытарю, статистом небесного воинства. Он стал спортсменом, охотником, всегда веселый и в хорошем настроении – смирившись, из вежливости, с второстепенной ролью, которая ему перепала, скрывая от мамы свои проблемы и свои душевные раны, ведь предписанное ему физическое превосходство обязывало его расплываться в неизменной улыбке «послушного мальчика», обреченного на незначительность.

Его короткая жизнь завершилась героическим поступком, благодаря которому я пережил его на тридцать лет. С какой убежденностью в своей неминуемой гибели он мчался навстречу жертвоприношению, не исключено, сознательно желая погубить себя, я еще как-нибудь расскажу тебе об этом. Ничто меня не переубедит, что не стремление служить родине было основным мотивом его души; что втуне он стремился принести себя в жертву, чтобы доказать маме, какое пылкое сердце билось к всеобщему неведению в его груди. Но роль Агнца была занята. Его тело было оплакано, омыто, зашито в саван и погребено, как тело простого смертного. Тени его души должны по сей день блуждать под землей в поисках признания, в котором ему будет вечно отказано.