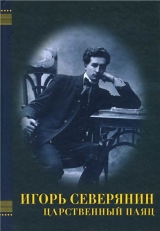

Текст книги "Царственный паяц"

Автор книги: Игорь Северянин

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 29 (всего у книги 40 страниц)

например, не забуду их эгоконцерт футуризма, с гондолами, принцессами, ликерами, в

парке, у мраморных урн, при Охотничьем дворце Павла Первого. Я тоже получил

приглашение. Правда, все оказалось мечтой, и не было ни принцесс, ни ликеров, ни

мраморных урн, не было даже концерта, но как характерна такая мечта для

эгофутуризма с Подьяческой. Форели, свирели, вина князя Юсупова! – в этой милой

утопии так ясно сказалась та среда, где сформировался талант Северянина, где

возникли наши Маринетти, и хотя теперь Северянин от них отошел и все они друг с

другом перессорились, хотя будуарнопарфюмерный период петербургского

эгофутуризма закончился, дра

гоценно отметить для будущего С. А. Венгерова, что именно в этой среде

петербургский эгофутуризм зародился впервые...

IX

«В женоклубе бальзаколетний картавей эстетно орозил вазы. Птенцы желторотят

рощу. У зеркалозера бегают кролы. В олуненном озер– замке лесофеи каблучками

молоточат паркет».

На таком языке изъясняются между собой футуристы. Эгофутуристы,

петербургские. Здесь они, действительно, новаторы. «Осупру– житься»,

«окалошиться», «офрачиться», «онездешиться», «поверхно– скользие», «дерзобезумие»

– таких слов еще не слыхало русское ухо. Многие даже испугались, когда Игорь

Северянин написал:

Я повсеградно оэкранен,

Я повсесердно утвержден.

Лишь один не испугался – Юра Б. Он и сам такой же футурист. Озерзамками его не

удивишь. «Отскорлупай мне яйцо», – просит он. «Лошадь меня лошаднула». «Козлик

рогается». «Елка обсвечкана». И если вы его спросите, что же такое крол, он ответит:

крол – это кролик, но не маленький, а большой.

Этому эгофутуристу в минувшем июле исполнилось уже четыре года, и я уверен,

что для Игоря Северянина он незаменимый собеседник. Пусть только поэт

поторопится, пока Юре не исполнилось пять; тогда в нем словотворчество иссякнет.

Это не укор Северянину, а большая ему похвала. Хочется нам или нет, такие слова

неизбежно нагрянут, ворвутся в нашу закосневшую речь. Нам, в сутолоке городов,

275

будет некогда изъясняться длительномногоречиво, тратить десятки слов, где нужны

только два или три. Слова сожмутся, сократятся, сгустятся. Это будут слова-молнии,

слова– экспрессы. Кто знает, что сделала Америка с английской речью за последние два

десятилетия, тот поймет, о чем я говорю: что янки расскажет в минуту, по-русски

нужно рассказывать втрое дольше. Трата словесной энергии страшная, а нам

необходима экономия: «некогда» – это нынче всесветный девиз; он-то и преобразит

наш неторопливый язык в быструю, «телеграфную» речь. Тогда-то такие слова, как

окалошиться, осупружитъся, зкстазить, миражить, станут полноправны и ценны.

Здесь именно дело в стремительности: хочется, например, побыстрее сказать, что

некто, обливаясь слезами, подобно грешнице Марин Магдалине, кается и молит о

прощении, – и вот единственное герценовское слово: иагдалинится. У Северянина мне,

например, понравилось его прехлесткое слово бездарь. Оно такое бьющее, звучит как

затрещина и куда энергичнее вялого речения без-дар-ность:

Вокруг – талантливые трусы И обнаглевшая бездарь...

Право, нужно было вдохновение, чтобы создать это слово: оно сразу окрылило всю

строфу. Оно не склеенное, не мертворожденное: оно все насыщено эмоцией, в нем

бьется живая кровь. И даже странно, как это мы до сих пор могли без него обойтись.

IX

А московский Крученых говорит: наплевать!

– То есть позвольте: на что наплевать?

– На все!

– То есть как это: на все?

– Да так!

Это не то что Игорь. Тот такой субтильный, тонконогий, все расшаркивается, да все

по-французски, а этот – в сапожищах, стоеросовый, и не говорит, а словно буркает:

Дыр бул щыл Ха ра бау.

И к дамам без всякой галантности. Петербургские – те комплиментщики, экстазятся

перед каждой принцессой:

– Вы такая эстетная, вы такая бутончатая.

' – Я целую впервые замшу ваших перчат.

А этот беспардонный московский Крученых икнет, да и бухнет:

– У женщин лица надушены как будто навозом!

И почешет спину об забор. Такая у него парфюмерия. Этот уж не станет

грациозиться. Ведь написал же итальянский футурист Маринетти, что он не видит

особенной разницы между женщиной и хорошим матрацем. «Из неумолимого

презрения к женщине в нашем языке будет только мужской род»

Вот какая широкая бездна между петербургским футуризмом – и московским. Игорь

Северянин – типичнейший представитель эгофутуристов петербургских. Крученых

столь же характерный представитель кубофутуристов московских.

Петербургские эгофутуристы – романтики: для них какой-нибудь локончик или

мизинчик, кружевце, шуршащая юбочка – есть магия, сердцебиение, трепет: «оттого,

что груди женские – тут не груди, а дюшес» – слюнявятся они в своих поэзах, а

Крученых только фыркнет презрительно:

«Эх вы, волдыри, эгоблудисты!»

И про этот самый дюшес выражается:

Никто не хочет бить собак Запуганных и старых,

Но норовит изведать всяк,

Сосков девичьих алых!

В то время как эгофутуристы в мечтах видят себя юными принцами на каких-то

бриллиантовых тронах, Крученых о себе отзывается:

276

«Как ослы на траве, я скотина».

Эгофутуристам мерещится, что среди виконтесс-кокотесс на ландышевых каких-то

коврах они возлежат в озерзамке, но у Крученых другие мечтания:

Лежу и греюсь близ свиньи На теплой глине,

Испарь свинины И запах псины,

Лежу добрею на аршины.

Свиньи, навоз, ослы – такова его тошнотная эстетика. Он и книжечку свою

озаглавил: «Поросята»; не то что у Игоря – «Колье принцессы», «Элегантные модели»,

«Лазоревые дали».

Когда Крученых хочет прославить Россию, он пишет в своих «Поросятах»:

В труде и свинстве погрязая, взрастаешь, сильная родная, как та дева, что спаслась,

по пояс закопавшись в грязь.

И даже заповедует ей, чтобы она и впредь, свинья-матушка, не вылезала из своей

свято-спасительной грязи, – этакий, простите меня, свинофил!

Всякая грация, нежность, приветливость, всякая задушевность и ласковость

отвратительны ему до тошноты. Если бы у него невзначай сорвалось какое-нибудь

поэтично-изящное слово, он покраснел бы до слез, словно сказал непристойность.

Такие они все, эти московские: Петрарки навыворот, эстеты наизнанку. Срывы,

диссонансы, угловатости, хаотическая грубость и неряшливость – только здесь

почерпают они красоту. Оттого-то для них так прельстителен дикарский истукан-

раскоряка, черный, как сапожная вакса, и так гадок всемирный красавец, снежно-

мраморный бог Аполлон.

Я верю: это не поза, не блажь, а коренное, подлинное чувство. Дисгармония,

диссиметрия, диспропорция и вправду обаятельна для них.

В знаменитой своей «Декларации слова» они недаром восхваляют какофонию.

«<Нужно>, чтоб читалось туго... занозисто и шероховато!» – пишут они снова и

снова.

Как же им не гнать из чертогов поэзии женщину, Прекрасную Даму, любовь? Мы

видели: они даже Венеру Милосскую сослали куда-то в тайгу.

Эротика, этот неиссякающе-вечный источник поэзии, от «Песни песней» до

шансонет Северянина, в корне отвергается ими. Когда Северянин поет, что паж

полюбил королеву и королева полюбила пажа, Крученых эту королеву ведет к

прокаженному на поганое и смрадное гноище.

К черту обольстительниц-прелестниц, все эти ножки, ланиты да перси, и вот

красавица из альбома Крученых:

Посмотри, какое рыло,

Просто грусть.

Все это, конечно, называется бунтом против канонов и заповедей былой, отжитой

красоты, и, как мы ниже увидим, нет ни единого пунктика в нашей веками

сложившейся жизни, против коего не бунтовал бы Крученых.

Но странно: бунтовщик, анархист, взорвалист, а скучен, как тумба. Нащелкает еще

десятка два таких ошеломительных книжек, а потом и откроет лабаз, с дегтем,

хомутами, тараканами – все такое пыльное, унылое. (Игорь Северянин открыл бы

кондитерскую!) Ведь бывают же такие несчастно рожденные: он и форсит, и

кривляется, а скука, как пыль, налегла на все его слова и поступки. Берет, например,

страницу, пишет на ней слово шиш, только одно это слово! – и уверяет, что это стихи,

но и шиш выходит невеселый. Хоть бы голову себе откусил, так и то никому не

смешно. Кажется, только российская глушь рождает таких унылых и скучных людей,

– под стать своим заборам и осинам. Вот уж, подлинно, российский Маринетти! У

другого вышло бы забу– бенно и молодо, ежели бы он завопил:

277

– Беляматокияй!

– Сержамелепета!

А у этого – даже скандала не вышло: в скандалисты ведь тоже не всякий годится,

это ведь тоже призвание! Он, конечно, очень старается: берет, например, страницу -

зеленую или даже оранжевую, и выводит на ней с закорючками:

Читатель, не лови ворон.

Фрот фрон ыт,

Алик, а лев, амах.

Но и сам деревенеет от скуки. Как будто его подрядили, чтобы он во что бы то ни

стало выделывал эти тусклые фокусы, и вот теперь поневоле он цедит сквозь зубы

унылое:

Те гене рю ри ле лю, бе

тльк тлько хомоло рек рюкль крьд крюд нтрп нркью би пу, -

а сам вздыхает и думает: «И когда это кончится, господи?» – но нет, выжимай из

себя без конца эту несмешную канитель.

Право, мне его по-человечески жалко. Предо мною почти все его книжки:

«Взорваль», «Помада», «Возропщем», (Мир с конца», «Бух лесиный», «Игра в аду»,

«Поросята» – и мне кажется, что у меня на столе какая-то квинтэссенция скуки,

тройной жестокий экстракт, как будто со всей России, из Крыжополя, Уфы и Перми,

собрали эту зевотную нуду и всю сосредоточили здесь. Уже одни их заглавия наводят

на меня ипохондрию, а казалось бы, книжки пестрые – желтые, зеленые, пунцовые! -

но, боже мой, как печальна наша действительность, если в роли пионера, новатора,

дерзителя и провозвестника будущего она только и умела выдвинуть вот такую

беспросветную фигуру, которая мигает глазами н безнадежно бормочет:

Те гене рю ри ле лю, бе...

Хорошо, если он добормочется до такого, например анекдота:

«27 апреля в 3 часа пополудни я мгновенно овладел в совершенстве всеми языками.

Таков поэт современности. Помещаю свои стихи на японском, испанском и еврейском

языках».

Но это редко, раз в год, а обычное его состояние – те гене рю ри ле лю, и я боюсь,

как бы от нуды, от тоски, от зевоты он чего-нибудь над собою но сделал. Этак ведь и

удавиться недолго.

...Впрочем, не будем смеяться над ним, не забудем, что у него были знаменитые

предки: например, тот убогий остряк приживальщик из тургеневской «Лебедени»,

который, помните, сделал карьеру такими же тарабарскими выкриками:

Кескесэ

Жемса.

Не ву горяче па.

Рррракаллиооон!

Но пусть другие смеются над ним, для меня в нем пророчество, символ наших

будущих дней. Иногда мне кажется, что если бы провалились мы все, а остался бы

один только он, вся наша эра до ниточки сбереглась бы для грядущих веков.

Ничего, что сам по себе он мелкая и тусклая фигурка, но как симптом он огромен.

Ведь и вибрионы холерные мелочь, да сама-то холера не мелочь. Как в конце

шестнадцатого века в елизаветинской Англии не мог не возникнуть Шекспир, так в

Москве в начале двадцатого века не мог не появиться Крученых. А с ним и другие

такие же, и все они кричат о себе:

«Только мы лицо нашего времени».

«Мы новые люди новой жизни!»

И правы, непререкаемо правы: пусть вопиюще чудовищны эти их невозможные

278

книжки, они не ими одними написаны, а и мною, и каждым из нас.

Когда мы смеемся над ними, не смеемся ли и сами над собой? «Дохлая луна»,

«Ослиный хвост», «Поросята», «Пощечина», «Требник троих», «Мир с конца», «Бух

лесиный», «Садок судей», ведь понадобились же они именно нам, а не другим

поколениям, ведь задели же в наших сердцах что-то самое живое и кровное, ведь не

может же быть, чтобы здесь был только скандал, только бред, чтобы вся эта обширная

секта зиждилась на одном хулиганстве!

Секты хулиганством не создашь, вообще ничего не создашь без веры,

сердцебиения, и трепета. А если бы и одно хулиганство, то ведь хулиганство бывало и

прежде, откуда же его внезапный союз с русской литературой и живописью, с русской

передовой молодежью, с русской, наконец, интеллигенцией?

Сказав: безумие, бред – вы еще ничего не сказали, ибо что ни век, то и бред, и в

любом общественном безумии есть своя огромная доля ума.

Где же смысл этого бессмыслия, где же логика этого бреда? Почему не вчера и не

третьего дня, а именно нынче, сейчас, какая-то нечеловеческая сила заставила

современных художников, выразителей наших же дум, нашего же мироощущения,

завопить сплошной «рррракаллиооон», сплошное «зю цю э спрум», возлюбить

уродство, какофонию, какие-то шиши н пощечины, какие-то ослиные хвосты, сочинять

стихи из одних запятых, а картины из одних только кубиков, где же, ради бога, разгадка

этой странной и страшной загадки?

Здесь я говорю исключительно о кубофутуристах московских. Милые эгопоэты,

петербургские гении, Игорь Северянин, Дмитрий Крючков, Вадим Шершеневич, Павел

Широков, Рюрик Ивнев, Константин Олимпов, конечно же, здесь ни при чем.

Они очень приятные писатели, но футуристами лишь притворяются. Рахитичные

дети небывалых салонов, принцы-королевичи, здесь мы с ними должны распрощаться.

Для всякого ясно, надеюсь, что это последыши вчерашних модернистов, разве что

немного подсахарившие наскучивший модерн отцов. Они и сами не скрывают своей

связи с модерном и любят игриво указывать, кто из них подражает Бальмонту, а кто

Александру Блоку.

Скоро они сами признаются, что футуризм их игра, их бильбоке, их крокет, – и

почему же в юности не шалить, не кокетничать, не сочинять манифестов и не пройтись

порой на голове!

Игра оказалась во благо; мы видели, сколь плодотворны были их словесные сальто-

мортале. Но теперь они все разбежались, да и будуа– риться, кажется, бросили;

эгофутуризм уже кончился, и теперь в покинутых руинах озерзамка хозяйничает

Василиск Гнедов, личность хмурая и безнадежная, нисколько не эгопоэт, в сущности,

переодетый Крученых, тайный кубофутурист, бурлюкист, ничем и никак не связанный

с традициями эгопоэзии.

Это очень показательно и важно, что, чуть эгофутуризм исчерпался, его пожрал,

проглотил целиком кубофутуризм, бурлюкизм. Иначе и быть не могло: бурлюкисты

кряжистый народ, а эгопоэты эфемерны и хрупки.

Странно, что русские критики могли эти два направления смешать и, посвятив им

большие статьи, так-таки до конца не заметили, что петербургские эгофутуристы одно,

а московские кубофутуристы другое. У эгофутуристов во всем, в структуре стиха, в

языке и в сюжетах, – пусть и смешная! – утонченность, переизысканность, перекуль-

турность, а кубофутуристы против чего же и ратуют!

Эти два направления полярны. Одни сжигают именно то, чему поклоняются другие.

А если случайно встречаются в них какие-нибудь общие черты, то лишь оттого, что

поначалу оба эти заклятых врага нарядились в одина– кие мундиры, сшитые одним и

279

тем же портным – из Парижа и Рима, – Маринетти; казалось, что они рядовые одного

и того же полка.

Снять бы с них эти чужие мундиры; каковы они окажутся без них? Об этом я теперь

и хлопочу. Попытаюсь хоть отчасти вскрыть ту подлинную внутреннюю сущность, что

скрывается в русском футуризме под его показными девизами. <...>

Василий Львов-Рогачевский СИМВОЛИСТЫ И НАСЛЕДНИКИ ИХ

<...> На фоне надоевших всем перепевов развернули свои знамена новые школы.

Эгофутуристы выступают всюду с протестом против академизма и музейности,

против литературщины, против «устоев», «заветов» и «канонов» – во имя новизны, во

имя беспрерывного обновления будущего искусства.

Для нас Державиным стал Пушкин Мы ищем новых голосов...

Не терпим мы дешевых копий...

...Не мне в бездушных книгах черпать Для вдохновения ключи —

Я не желаю исковеркать Души свободные лучи!

Я непосредственно сумею Познать неясное земле.

Так пишет в своем «Прологе» бывший петербургский эгофутурист Игорь

Северянин.

Ему вторит тоже петербургский эгофутурист П. Широков в своем пространном

стихотворении «Итог»:

Идут года прогресса и культуры,

Там города, где раньше черный лес,

Но неизменен пульс литературы,

Но лес в умах не срублен, а исчез.

В победный век великих откровений Стал слишком стар былых творений план,

И мы желаем лучших совершений Затем, что есть теперь аэроплан.

Последняя строка почти повторяет заявление Игоря Северянина: «Теперь повсюду

дирижабли летят, пропеллером ворча».

Эгофутуристы пообещали изменить пульс литературы и начать новую эру.

Московские эгофутуристы в своих бесчисленных манифестах постоянно

приглашают «сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и пр. и пр. с парохода

современности», постоянно доказывают, что для них «прошлое тесно. Академизм

Пушкина непонятнее гиероглифов», постоянно повторяют на разные лады:

Только мы – лицо нашего времени...

Мы новые люди новой жизни.

«Мы объявляем борьбу всем, опирающимся на выгодное слово “устои”, ибо это

почетное слово хорошо звучит лишь в устах тех людей, которые обречены не поспевать

за стремительным бегом времени».

Все это звучит гордо, и все это сводится к нулю, когда многочисленные футуристы-

новаторы переходят от манифестов к произведениям.

Если вы отвлечетесь от их крикливых фраз – «Пощечина общественному вкусу!»,

«Смерть искусству!»... – и приглядитесь более внимательно к их бумажной

революции, вас поразит нищета их творчества. От новизны так и разит стариной.

«Дома новы, но предрассудки стары!»

Не стоило сокрушать «пресловутую» статую самофракийской победы и объявлять

войну «гиероглифам» Пушкина, не стоило заноситься за облаками на дирижабле для

того, чтобы довести до абсурда эксцессы раннего декадентства, чтобы опуститься в

пустыню безыдейности.

Русские эгофутуристы пришли на готовое, они подобрали то, что было давно

отброшено первыми русскими декадентами.

Если вам угодно – первыми футуристами были Бальмонт с его «се– бялюбьем без

280

зазренья», с его стремленьем перешагнуть дерзновенно «все преграды», и Валерий

Брюсов с его заветами «Юному поэту». Эти заветы, провозглашенные в 1906 году,

целиком вошли в самые последние манифесты эгофутуристов.

Юноша бледный со взором горящим,

Ныне даю я тебе три завета:

Первый прими: не живи настоящим,

Только грядущее – область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,

Сам же себя полюби беспредельно.

Третий храни: поклоняйся искусству.

Только ему, безраздумно, бесцельно.

Крайний индивидуализм, беспредельная любовь к себе, себялюбье без зазренья —

вот основные ноты «Эгопоэзии», поскольку ее можно

различить за криком и шумом, за выкрутасами и вывертами Василисков Гнедовых,

Викторов Хлебниковых, Маяковских и всевозможных крученых панычей.

«Цель эгопоэзии – восславление эгоизма как единственно правдивой и жизненной

интуиции», – пишет господин Г. А. в альманахе футуристов «Оранжевая урна».

Там недаром на первом месте напечатаны стихи Валерия Брюсова, неустанно, вот

уже четверть века восславляющего эгоизм.

В другом альманахе «Стеклянные цепи» (как всегда в несколько страничек)

эгофутурист Дмитрий Крючков пишет восторженную статью о «Зеркале теней»

Валерия Брюсова и называет поэта «исхищрен– ным мастером», «умудренным

учителем и буйным юношей, жрецом– магом и страстным любовником». Это уже

совсем похоже на преклонение перед авторитетом.

Игорь Северянин в своих «изысках» находится под большим влиянием

«исхищренного мастера», который раньше других пишет: «Фар– ман иль Райт, иль кто б

ты ни был! Спеши! Настал последний час!.. Просторы неба манят нас».

Игорь Северянин выделяет этого трудолюбивого литератора, в поте лица

добывающего стих свой. В ответ на посланье Виктора Хлебникова, который «шаманит»

в поэзии:

Только Вы, Валерий Брюсов,

Как некий равный государь.

Стоило ли сбрасывать Пушкина с парохода современности, Пушкина-Державина,

чтобы преклониться перед Брюсовым, тем Брюсовым, который давно уже стал

пушкинианцем?

И московские, и петербургские эгофутуристы никому не сочувствуют и не живут

настоящим, но предпочитают они не будущее, не futurum, а все тот же

plusquamperfectum. Только Валерий Брюсов увлекается упадком Рима, а Хлебников

повестью «Каменного века», первобытными народами, дикарями, и пытаются говорить

их языком.

Венеру и Тангейзера Вагнера сменили Венера и Шаман Виктора Хлебникова,

который сам шаманит в поэзии:

Монгол. Монгол. Как я страдала.

Возьми меня к себе, согрей...—

жалуется Венера, покинутая художниками и народом, забравшись в пещеру

Шамана.

– Не так уж мрачно, – Ответил ей, куря, Шаман. —

Озябли вы, и неудачно Был с кем-нибудь роман.

Нужно ли указывать, что от слова «роман» веет самой подлинной самобытностью?

Не о стихийности, не о варварстве и дикой силе говорят образы Шаманов, а только о

281

декадентской усталости, пресыщенности и развинченности, о жажде чего-нибудь

пикантного, экзотического, острого. Они не стали детьми, но они по-старчески впали в

детство, они дают пресыщенному, скучающему читателю суррогат новизны.

Тайну этих варваров и буйных дикарей вырабатывает Игорь Северянин, которого

душа «влечется в примитив» и который «с первобытным не разлучен».

Его герои «живы острым и мгновенным».

Все его Зизи, нарумяненные Нелли, виконты и виконтессы, жены градоначальника,

их сиятельства, гурманки, грезерки и «эксцессерки» пресытились культурой и захотели

ржаного хлеба.

«Задушите меня, зацарапайте, предпочтенье отдам дикарю», – рассказывает

путешественница у Игоря Северянина.

У него же разыгрывается драма «в шалэ березовом, совсем игрушечном и

комфортабельном...». Эта драма в стихах полуиронически, полусерьезно заканчивается

строкой:

И было гибельно.– И было тундрово.– И было северно.

В стихотворении его же «Юг на Севере» утонченно-примитивная барынька

рассказывает, как она остановила оленя у эскимосской юрты и захохотала жемчужно,

«наводя на эскимоса свой лорнет».

Примеров такой извращенной первобытности, такого «дикарства» у Игоря

Северянина – множество, и будет еще немало в будущих сборниках его, так как поэт

намерен побывать «в глуши, в краю олонца»...

Вся пикантность, вся острота его первобытности заключается в постоянном

переплетении «фешенебельных тем», «помпэзных эпитетов» с рассказами лейтенантов

о «полярных пылах», о циничном африканском танце, о проказах злых орангутанов.

В мире варваров и дикарей двадцатого века – живется недурно!

Клуб дам, курорт, пляж, будуар нарумяненной красавицы, каретка куртизанки,

мороженое из сирени, Поль де Кок и молитвенник – все эти темы разрабатываются с

веселой легкомысленной улыбкой, с едва уловимой иронией... От всех напудренных и

нарумяненных дикарей и варваров пахнет тонкими духами уже знакомых нам пастушек

и пастушков XVIII века.

Но при чем тут новизна? Это все тот же «пир во время чумы», это все то же: «а

после нас, хоть потоп...»

...Нам скажут, Игорь Северянин – уже не эгофутурист, и его стихи, иногда

блестящие, по форме – не характерны для эгоорангутанов.

Игорь Северянин – единственный талантливый поэт из десятков обнаглевших

бездарностей, и он в удобопонятной форме выявил один из основных мотивов

эгофутуризма Впрочем, и этот мотив давно уже прозвучал в «зовах древности» К.

Бальмонта.

Нам указывают, что новизна эгофутуристов заключается в их языке, в их

словотворчестве, в их словоновшествах и «самовитых» словах.

Московские футуристы в своем манифесте приказывают чтить право поэтов: 1) «на

увеличенье словаря в его объеме произвольными и производными словами, 2) на

непреодолимую ненависть к существующему до них языку».

Они гордятся тем, что расшатали синтаксис, что уничтожили все знаки препинанья,

сокрушили ритмы, не оставили камня на камне, словом, дикари произвели словесную

революцию.

По части словотворчества в особенности отличались: Виктор Хлебников – автор

«Смеюнчиков», Крученых – автор бесчисленных поэм и петербургский эгофутурист

Василиск Гнедов.

Эта страсть к словотворчеству заметна и у Игоря Северянина, который стремится

282

«популярить изыски» и жалуется, что живет в стране, «где четверть века центрит Над

сон».

* Но у бездарных эгофутуристов словотворчество превращается в какой-то бред, в

какую-то отвратительную тарабарщину и неразбериху. Они точно стараются

перещеголять друг друга нелепостями и словесными выкрутасами. От «сочетанья

слов» они перешли к сочетанию букв, от музыки к какофонии.

Бобэоби пелись губы Вээоми пелись взоры Пиээо – пелись брови Лиээй – пелся

облик, —

распевает диким голосом Велимир Хлебников в «Пощечине общественному вкусу».

Го О снег Кайд М р Батульба, —

откликается в «Союзе молодежи» Крученых; *

* Среди каракулек и гиероглифов московских эгофутуристов выделялись некоторые

произведения Елены Гуро, ныне умершей, у нее попадаются искренние вещи, полные

интимных переживаний.

Козой вы мной молочки Даровали козяям луга.

Луга-га!

Луга-га! —

прыгает по-козьему петербургский Василиск Гнедов в своем сборнике «Гостинец

сантиментам».

...Каждый новый сборник – шаг вперед в смысле достижения идеала нелепицы.

Недавно вышла книжечка Василиска Гнедова «Смерть искусству». Это – шедевр

«обнаглевшей бездари».

В сборнике 15 поэм:

Поэма 1. Пепелье Душу.

Поэма конца (15).

За этим заглавием – ничего.

Теперь разверните и прочтите, что пишет редактор издательства «Петербургский

глашатай» Иван Игнатьев в своем предисловии к гие– роглифам Гнедова по поводу

пустого места:

Нарочито ускоряя будущие возможности, некоторые передунгики вашей литературы

торопились свести предложенья к словам, слогам, и даже буквам.

– Дальше нас идти нельзя,– говорили они.

А оказалось льзя.

В последней поэме этой книги Василиск Гнедов ничем говорит: целое что.

Думается нам, следующий «опус» Хлебникова будет заключаться в чистой

странице. Там даже не будет стоять: Поэма конца (15). Просто будет пусто – хоть

шаром покати, и эта честная и откровенная пустота будет последним словом

эгофутуристов. Последующим «передунчи– кам» нечего будет делать, и они почиют от

всех дел своих.

Бывают эпохи, когда заимствуются целые сферы новых идей, а с ними целые

разряды новых слов; такие эпохи уже не раз переживала Россия, когда приходилось у

Западной Европы, у передовых стран брать уже готовые слова для обозначения

соответствующих понятий. Иногда писатели обращались к богатейшим запасам

народного языка и создавали новые слова по аналогии, но и в обычное время нередко

слова новые рождаются у писателя вместе с мыслями, как счастливое вдохновение.

Чтобы какое-нибудь новое слово пошло в ход, оно должно быть по своему составу

совершенно просто, естественно, непринужденно.

Каждое новое слово связано неразрывными узами с языком народа, и если стиль это

– человек, то язык – это народ. Существа – делающие орудия, существа —

общежительные создали слово как средство общения.

283

Словом, говорит Потебня, человек превосходит прочих животных, потому что

делает возможным общение мысли, связывает людей в общество. Совокупными

условиями многих создается и развивается язык.

Теперь приглядитесь к каракулькам футуристов, возвестивших о своей ненависти к

существующему до них языку. Их язык это – средство разобщения.

И здесь они подбирают декадентский хлам и возвращаются к «звонкозвучной

тишине», влюбляются снова в «чуждый чарам черный чёлн». Ради музыки они

жертвуют смыслом. Хотя их музыка могла бы удовлетворить только персидского шаха.

Их новые слова родятся при полном отсутствии каких бы то ни было идей и

мыслей, из одичанья, ужасающего каждого, кто любит литературу. Это – комариное

жужжанье, это – блеянье, бурлюканье, только не язык человеческий, не тот

прекрасный русский язык, который так любили Гоголь и Тургенев.

Бывший человек Сатин, опустившийся на дно, упивается словами «сикамбр»,

«макробиотика». Когда Бубнов спрашивает его: «Ты что бормочешь, к чему

говоришь?». Сатин отвечает: «Так, надоели мне, брат, все наши слова, надоели. Каждое

из них слышал я, наверное, тысячу раз»... «Люблю непонятные, редкие слова...»

Предвидел ли Сатин, бывший человек, что его «сикамбр» превратится в «бобэоби»

эгофутуристов?

Эгопоэзия, голый эгоизм опустошенных душ, духовных босяков породила их

тарабарщину, их непонятные, редкие слова.

Когда человек был один, – теоретизирует все так же господин редактор Иван

Игнатьев, начитавшийся Ветхого Завета, – ему не нужно было способов сношения с

прочими, ему подобными существами... Человек «говорил» только с Богом, и это был

так называемый «рай»...

Пока мы коллективны, общежители – слово нам необходимо, когда же каждая особь

преобразится з объединиченное «Эго» – я – слова отбро– сятся само собой.

Что может быть пошлее этого самодовольного набора слов!

Никогда человек не был один, и никогда общество не ведется к одному, об этом

говорит любой, самый элементарный курс по истории культуры.

Но для нас характерны мечты Игнатьевых: они ненавидят «коллектив»,

«общественность», их крайний индивидуализм ведет к мечте о полном распаде

социальных групп.

Революция 1905 года с ее культом коллектива, героической толпы и мятежной

массы нанесла смертельный удар самодовольному эстет

ству, келейному творчеству, «своеволью без зазренья», стремлению бежать от жизни

«за пределы предельного».

Реакция общественная и политическая с ее распыленьем общества, с ее «крахом

души» и культом тела выдвинула снова опустошенную личность на первый план.

Сплоченность общества не может ослабиться без того, чтобы индивид в той же

мере не отставал от социальной жизни, чтобы его личные цели не перевешивали

стремленья к общему благу, чтобы единичная личность не стремилась стать выше

коллективной.

Это распыление общества, его анатомирование, этот разрыв личности с

коллективом не могли не отразиться на литературе.

Шумное и крикливое выступленье московских и петербургских эгофутуристов с их

эгопоэзией, это дерзкое отрицанье общественности, этот возврат к эксцессам крайнего

индивидуализма, к тем эксцессам, которыми изобиловала поэзия декадентов,

символистов в конце 80-х и в начале 90-х годов.

Валерий Брюсов видит в поэзии эгофутуристов «какую-то правду», «кой-что не

лишенное ценности», историческим оправданием русского эгофутуриста готов считать

284

появленье эгофутуристов на Западе – в Италии, во Франции и других странах. Нам

думается, литературное заимствование и рабское передразниванье Маринетти, это еще

не ис– торигеское оправдание.

Русский футуризм ближе к раннему декадентству Брюсова, чем к футуризму

Маринетти.

Течение, связанное с крайним индивидуализмом, естественно пройдет к тем же

грустным берегам, к тем же эксцессам, которые давно отброшены мэтрами

символистов.

Конкуренция бесчисленных бездарностей только ускорит и обострит процесс.

Уже и теперь ясно, что будущее принадлежит не футуристам, и напрасно В. Брюсов

обнадеживает их.

Когда я слежу за шумными выступлениями эгофутуристов, я вспоминаю

малороссийскую юмористическую песенку о Мухе-Шелестухе и комарике.

Ой шож там за шум уничився?

Що комар тай на мусци оженився.