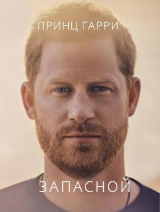

Текст книги "Запасной"

Автор книги: Гарри Сассекский

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 39 страниц)

41

ФЕРМА НАЗЫВАЛАСЬ Тулумбилла. Её владельцев звали Хиллы. Ноэль и Энни. Они были друзьями мамочки. (Энни была соседкой мамочки по квартире, когда та впервые начала встречаться с па.) Марко помог мне найти их и каким-то образом убедил их позволить мне быть их неоплачиваемым летним стажёром.

У Хиллов было трое детей. Никки, Юсти и Джордж. Старший, Джордж, был точно моего возраста, хотя выглядел намного старше, возможно, из-за долгих лет тяжёлого труда под палящим австралийским солнцем. По прибытии я узнал, что Джордж будет моим наставником, боссом – в некотором смысле, директором. Хотя Тулумбилла совсем не походила на Итон.

На самом деле это не было похоже ни на одно место, где я когда-либо был.

Я пришёл из зелёного места. Ферма Хиллов была одой коричневому цвету. Я пришел из места, где каждый шаг отслеживался, каталогизировался и подвергался суждению. Ферма Хиллов была такой огромной и отдалённой, что большую часть дня меня никто не видел, кроме Джорджа. И странных кенгуру-валлаби.

Прежде всего, я приехал из места, которое было умеренным, дождливым, прохладным. На ферме Хиллов было жарко.

Я не был уверен, что смогу выдержать такую жару. В австралийской глубинке был климат, которого я не понимал и которого, казалось, не принимал мой организм. Как и па, я поникал при одном упоминании о жаре: как я должен был мириться с печью внутри ядерного реактора, установленного на вершине действующего вулкана?

Плохое место для меня, но ещё хуже для моих телохранителей. Эти бедные парни – из всех назначений. Кроме того, их жильё было очень спартанским – пристройка на краю фермы. Я редко видел их и часто представлял себе, как они там, сидят в одних трусах перед шумным электрическим вентилятором, ворчливо полируя свою машину.

Хиллы позволили мне ночевать у них в главном доме, милом маленьком бунгало из белой вагонки, с деревянными ступеньками, ведущими на широкое крыльцо, входной дверью, которая издавала кошачий писк каждый раз, когда её открывали, и громкий хлопок каждый раз, когда её закрывали. На двери была плотная сетка, чтобы уберечься от комаров, которые были большими, как птицы. В тот первый вечер, сидя за ужином, я не мог слышать ничего, кроме ритмичного шлепанья кровососов по сетке.

Больше слушать было особо нечего. Мы все чувствовали себя немного неловко, пытаясь притвориться, что я стажёр, а не принц, пытаясь притвориться, что мы не думаем о мамочке, которая любила Энни, и которую, в свою очередь, Энни тоже любила. Энни явно хотела поговорить о мамочке, но, как и в случае с Вилли, я просто не мог. Так что я набросился на еду, похвалил её, попросил секундочку и порылся в мозгу в поисках болеутоляющих тем для разговора. Но не мог придумать ни одной. Жара уже ослабила мои когнитивные способности.

Засыпая в те первые ночи в глубинке, я вызывал в воображении образ Марко и с тревогой спрашивал его: Мы действительно всё продумали, приятель?

42

СРЕДСТВОМ ОТ ВСЕХ ПРОБЛЕМ, как всегда, была работа. Тяжелый, потный, безостановочный труд – вот что могли предложить Хиллы и предостаточно, а я не мог насытиться. Чем усерднее я работал, тем меньше чувствовал жар и тем легче было говорить – или не говорить – за обеденным столом.

Но это была не просто работа. Конечно, стажёру требовалась выносливость, но это также требовало определенного артистизма. Нужно было научиться шептаться с животными. Нужно было уметь читать небо и землю.

Ты также должен был обладать превосходным уровнем владения верховой ездой. Я приехал в Австралию, думая, что разбираюсь в лошадях, но Хиллы были охотниками, каждый из которых родился в седле. Ноэль был сыном профессионального игрока в поло. (Он был бывшим тренером па по поло.) Энни могла бы погладить лошадь по носу и сказать, о чём думает животное. А Джордж забирался в седло легче, чем большинство забирается в свои постели.

Обычный рабочий день начинался посреди ночи. За несколько часов до рассвета мы с Джорджем, спотыкаясь, выходили на улицу, брались за первые домашние дела, стараясь сделать как можно больше до восхода солнца. С первыми лучами солнца мы садились в сёдла, скакали галопом к окраинам 40 тысяч акров Хиллов (вдвое больше Балморала) и начинали выпас. То есть перемещали стадо крупного рогатого скота отсюда туда. Мы также искали отставших коров, которые остались на ночь, и загоняли их обратно в стадо. Или погружали на прицеп и отвозили в другую секцию. Я редко знал точно, почему мы перевозили тех или иных коров, но суть я понял:

Коровам нужно пространство.

Я чувствовал их.

Всякий раз, когда мы с Джорджем находили группу отставших животных, мятежную шайку мелкого рогатого скота, это было особенно непросто. Было жизненно важно держать их вместе. Если бы они разбежались, нам бы здорово досталось. Потребовались бы часы, чтобы собрать их, и тогда день был бы испорчен. Если бы одна из них бросилась прочь, скажем, в заросли деревьев, Джорджу или мне пришлось бы мчаться за ней на полной скорости. Время от времени, в середине погони, низко свисающая ветка выбивала тебя из седла, возможно, сбивала с ног. Когда ты приходил в себя, ты проверял, нет ли сломанных костей, внутреннего кровотечения, в то время как лошадь угрюмо стояла над тобой.

Хитрость заключалась в том, чтобы никогда не затягивать погоню. Долгие погони изматывали корову, уменьшали её жировые отложения, снижали её рыночную стоимость. Жир – это деньги, и с австралийским скотом, у которого изначально было мало жира, не было права на ошибку. Воды было мало, травы – мало, а то немногое, что там было, часто хватали кенгуру, на которых Джордж и его семья смотрели, как другие смотрят на крыс.

Я всегда трепетал и посмеивался над тем, как Джордж разговаривал с заблудшим скотом. Он обращался к ним с речью, оскорблял их, проклинал, особенно отдавая предпочтение одному бранному слову, которое многие люди всю жизнь не употребляют. Джордж не мог продержаться и пяти минут. Большинство людей ныряют под стол, когда слышат это слово, но для Джорджа это было как языковой швейцарский армейский нож – бесконечное применение. ((Он также заставил это звучать почти очаровательно, со своим австралийским акцентом.)

Это было всего лишь одно из десятков слов в полном лексиконе Джорджа. Например, сало это упитанная корова, готовая к забою. Бычок был молодым быком, которого должны были кастрировать, но ещё не кастрировали. Отъёмышем был теленок, только что отделившийся от матери. Смоко – это перекур. Такер был едой. Я провел большую часть конца 2003 года, сидя высоко в седле, наблюдая за отъёмышем, посасывая смоко и мечтая о следующем такере.

Иногда трудный, иногда утомительный сбор может быть неожиданно эмоциональным. Молодым самкам было легче, они шли туда, куда их подталкивали, но молодым самцам не нравилось, когда ими командовали, а особенно не нравилось, когда их разлучали с мамками. Они плакали, стонали, иногда нападали на вас. Сильным движением рога могло повредить конечность или разорвать артерию. Но я не боялся. Зато…я был чутким. И молодые самцы, казалось, знали.

Единственной работой, которую я бы не стал выполнять, единственной тяжелой работой, от которой я уклонялся, была кастрация. Каждый раз, когда Джордж доставал это длинное блестящее лезвие, я поднимал руки. Нет, приятель, это без меня.

Как знаешь.

В конце дня я принимал обжигающий душ, съедал гигантский ужин, затем сидел с Джорджем на крыльце, сворачивал сигареты и потягивал холодное пиво. Иногда мы слушали его маленький проигрыватель компакт-дисков, который навёл меня на мысль о беспроводной связи с па. Или с Хеннерсом. Он с другим парнем пошли одолжить другой проигрыватель компакт-дисков…Часто мы просто сидели, глядя вдаль. Земля была такой плоской, как столешница, что можно было видеть, как грозы назревают за несколько часов до их прихода, как первые паучьи молнии пронзают далёкую землю. По мере того как тучи становились больше и ближе, ветер проносился по дому, трепля занавески. Тогда комнаты сияли белым светом. Первые раскаты грома сотрясали мебель. Наконец, всемирный потоп. Джордж вздыхал. Его родители вздыхали.

Дождь был травой, дождь был жиром. Дождь был деньгами.

Если не было дождя, это тоже было благословением, потому что после бури чистое небо было усыпано звёздами. Я указал Джорджу на то, на что указала мне банда в Ботсване. Видишь ту яркую звезду рядом с луной? Это Венера. А вон там – созвездие Скорпиона. Лучшее место, чтобы разглядеть его, – это южное полушарие. А вон Плеяды. А это Сириус – самая яркая звезда на небе. А вот и Орион: Охотник. Всё сводится к охоте, не так ли? Охотники, добыча…

А это что, Гарри?

Ничего, приятель.

Что меня бесконечно завораживало в звёздах, так это то, как далеко они все были. Свет, который вы видите, родился сотни веков назад. Другими словами, глядя на звезду, вы смотрели в прошлое, задолго до того, как жил кто-либо, кого вы знали или любили.

Или умер.

Или исчез.

Мы с Джорджем обычно ложились спать около половины девятого. Часто мы были слишком уставшими, чтобы раздеться. Я больше не боялся темноты, я жаждал её. Я спал как убитый, просыпался как заново рождённый. Страдающий, но готовый к большему.

Выходных дней не было. Между неустанной работой, безжалостной жарой, безжалостными коровами я чувствовал, что становлюсь всё меньше, каждое утро становлюсь легче на килограмм, тише на несколько десятков слов. Даже британский акцент у меня исчез. Через шесть недель я говорил совсем не так, как Вилли и па. Я больше походил на Джорджа.

И одет тоже немного как он. Я стал носить фетровую ковбойскую шляпу с широкими полями, как у него. У меня был один из его старых кожаных хлыстов.

Наконец, чтобы соответствовать этому новому Гарри, я приобрел новое имя. Спайк.

Это произошло вот так. Мои волосы так и не восстановились полностью после того, как я позволил одноклассникам из Итона побрить их. Некоторые пряди взметнулись вверх, как летняя трава, некоторые лежали ровно, как лакированное сено. Джордж часто показывал на мою голову и говорил: Ты выглядишь жутковато! Но во время поездки в Сидней, чтобы посмотреть Чемпионат мира по регби, я официально появился в зоопарке Таронга, и меня попросили позировать для фотографии с чем-то под названием ехидна. Нечто среднее между ежом и муравьедом, у него была жёсткая колючая шерсть, именно поэтому смотрители зоопарка назвали её Спайк. Она выглядела, как сказал бы Джордж, жутковато.

Более того, она была похожа на меня. Очень похожа на меня. И когда Джордж случайно увидел фотографию, на которой я позирую со Спайком, он взвизгнул.

Хаз – у неё такие же волосы, как и у тебя!

С тех пор он никогда не называл меня иначе, как Спайк. А потом мои телохранители подхватили его. Действительно, они сделали "Спайк" моим кодовым именем на по рации. Кое-кто даже напечатал футболки, которые они носили, охраняя меня: Спайк 2003.

Довольно скоро мои товарищи по дому пронюхали об этом новом прозвище и приняли его. Я стал Спайком, когда не был ни Хазом, ни Базом, ни принцем Джекару, ни Гарольдом, ни Милым Мальчиком, ни Тощим – прозвище, данное мне некоторыми дворцовыми служащими. Давать кому-то прозвище всегда была проблематично, но с полудюжиной официальных имён и целой дюжиной прозвищ это превращалось в комнату смеха.

В большинстве случаев мне было всё равно, как меня называют другие. Большую часть дней я думал: мне всё равно, кто я, лишь бы это был кто-то новый, не принц Гарри. Но потом из Лондона, из Дворца, прибывала официальная посылка, и прежний я, прежняя жизнь, королевская жизнь, стремительно возвращалась.

Посылка обычно приходила обычной почтой, хотя иногда её доставлял новый телохранитель. (Охрана постоянно менялась, каждые две недели, чтобы они были энергичны и могли видеться с семьями.) Внутри пакета должны были быть письма от па, офисные документы, а также несколько кратких сведений о благотворительных организациях, в которых я принимал участие. На всех значилось: ЕГО КОРОЛЕВСКОМУ ВЫСОЧЕСТВУ ПРИНЦУ ГЕНРИ УЭЛЬСКОМУ.

Однажды в посылке пришла серия записок от команды дворцовой связи по деликатному вопросу. Бывший дворецкий мамочки написал книгу, в которой на самом деле ничего такого не говорилось. Это было просто самооправдание, версия событий с точки зрения одного человека. Мать однажды назвала этого дворецкого дорогим другом, безоговорочно доверяла ему. Мы тоже так сделали. А теперь это. Он использовал её исчезновение ради обогащения. От этого моя кровь вскипела. Хотелось улететь домой, встретиться с ним лицом к лицу. Я позвонил па, сказал, что сажусь в самолёт. Я уверен, что это был единственный разговор, который у меня состоялся с ним, пока я был в Австралии. Он – а затем, в отдельном телефонном разговоре, Вилли – отговорили меня.

Всё, что мы могли сделать, сказали они оба, это выступить с единым осуждением.

Так мы и сделали. Или они это сделали. Я не имел никакого отношения к составлению плана. (Лично я пошел бы гораздо дальше.) В сдержанных выражениях они обвинили дворецкого в предательстве и публично попросили о встрече с ним, чтобы раскрыть его мотивы и изучить его так называемые разоблачения.

Дворецкий ответил нам публично, сказав, что приветствует такую встречу. Но не для какой-либо конструктивной цели. Одной газете он поклялся: “Я бы с удовольствием поделился с ними своим мнением”.

Он хотел поделиться с нами своим мнением?

Я с нетерпением ждал этой встречи. Я считал дни.

Конечно, этого не произошло.

Я не знал почему; я предположил, что это отменил Дворец

Я сказал себе: Досадно

Я думал об этом человеке как о единственном заблудшем быке, который сбежал тем летом.

43

НЕ ПОМНЮ, КАК я узнал о первом человеке, пытавшемся проникнуть на ферму.

Может быть, от Джорджа? Пока мы занимались выпасом?

Я точно помню, что именно местная полиция схватила злоумышленника и избавилась от него.

Декабрь 2003 года.

Полицейские были довольны собой. Но я был мрачен. Я знал, что за этим последует. Папарацци были похожи на муравьёв. Одним дело не кончится.

И действительно, уже на следующий день на ферму прокралось ещё двое.

Пора уходить.

Я так многим был обязан Хиллам, что не хотел отплачивать им разрушением их жизни. Я не хотел быть причиной того, что они потеряют единственный ресурс, более ценный, чем вода, – уединение. Я поблагодарил их за 9 лучших недель в моей жизни и улетел домой, прибыв как раз перед Рождеством.

В первый вечер дома я отправился прямиком в клуб. И на следующую ночь. И на следующую. Пресса думала, что я ещё в Австралии, и я решил, что их неведение дает мне карт-бланш.

В одну из ночей я встретил девушку, поболтал с ней за выпивкой. Я не знал, что она была девушкой с третьей страницы. (Это был общепринятый, женоненавистнический, объективирующий термин для обозначения молодых женщин топлесс, которые каждый день появлялись на третьей странице The Sun Руперта Мердока.) И мне было бы всё равно, даже если бы я знал. Она казалась умной и весёлой.

Я вышел из клуба в бейсбольной кепке. Папарацци повсюду. Вот тебе и карт-бланш. Я пытался смешаться с толпой, небрежно шёл по дороге с телохранителем. Мы прошли через Сент-Джеймс-сквер и сели в полицейскую машину без опознавательных знаков. Как только мы тронулись с места, "Мерседес" с затемнёнными стеклами выскочил на тротуар и врезался в нашу машину, чуть не врезавшись лоб в лоб в заднюю пассажирскую дверь. Мы могли видеть, как машина приближается, водитель не смотрел вперёд, слишком занятый попытками сделать фотографии. Статья в газетах на следующее утро должна была быть о принце Гарри, которого чуть не убил безумный папарации. Вместо этого речь шла о том, как принц Гарри встретил и предположительно целовал девушку с третьей страницы, а также о множестве безумных комментариев об ужасах свидания Запасного... с такой падшей женщиной.

Третий в очереди на трон... встречается с ней?

Снобизм, избитость вызывали тошноту. Беспорядочные приоритеты сбивали с толку.

Но всё это значительно усилило мое чувство радости и облегчения от побега. Снова.

Перерыв на год, часть вторая.

Несколько дней спустя я летел самолётом в Лесото.

К счастью, было решено, что я могу взять с собой помощника.

Когда-то давно план состоял в том, чтобы поехать с Хеннерсом. Вместо него я теперь попросил Джорджа.

44

ЛЕСОТО БЫЛО ПРЕКРАСНО. Но также это одно из самых мрачных мест на Земле. Это был эпицентр глобальной пандемии СПИДа, и в 2004 году правительство объявило медицинскую катастрофу. Десятки тысяч людей гибли от этой болезни, и страна превращалась в один огромный сиротский приют. То тут, то там можно было заметить бегающих маленьких детей с потерянным выражением на лицах.

Где папа? Где мама?

Джордж и я подвизались помогать нескольким благотворительным организациям и школам. Мы оба были поражены прекрасными людьми, которых встретили, их стойкостью, благородством, мужеством и хорошим настроем перед лицом стольких страданий. Мы работали так же усердно, как и на его ферме, с радостью и рвением. Мы строили школы. Мы ремонтировали школы. Мы смешивали гравий, заливали цемент – всё, что необходимо.

Руководствуясь тем же духом служения, однажды я согласился выполнить задачу, которая в любом другом случае была бы немыслима, – дать интервью. Если бы я действительно хотел пролить свет на здешние условия, у меня не было выбора: мне пришлось бы сотрудничать с прессой.

Но это было нечто большее, чем сотрудничество. Это была бы моя первая в жизни личная встреча с репортёром.

Однажды ранним утром мы встретились на поросшем травой склоне холма. Он начал с вопроса: Почему здесь? В другом месте нельзя что ли?

Я сказал, что дети в Лесото попали в беду, а я люблю детей и понимаю их, поэтому, естественно, хочу помочь.

Он наседал. Почему я люблю детей?

Я высказал догадку: Может быть, потому что я сам ещё ребёнок?

Я был слишком разговорчив, но репортёр усмехнулся и перешёл к следующему вопросу. Тема детей открыла дверь к теме моего детства, и это были врата к единственной теме, о которой он или кто-либо другой действительно хотели меня спросить.

Ты часто думаешь о... ней... во время чего-то подобного?

Я посмотрел вдаль, вниз по склону холма, ответил серией бессвязных слов: К сожалению, прошло много времени… э-э… не для меня, а для большинства людей. Прошло много времени с тех пор, как она умерла, но то, что вышло, было отвратительным, всё это вышло наружу, все эти записи…

Я имел в виду записи, сделанные матерью перед смертью, своего рода исповедь, которая только что просочилась в прессу, совпадая с выходом мемуаров дворецкого. Семь лет спустя после того, как меня вынудили скрываться, мать по-прежнему преследовали и клеветали – это не имело смысла. В 1997 году произошла общенациональная расплата, период коллективного раскаяния и размышлений среди всех британцев. Все согласились с тем, что пресса – это сборище монстров, но потребители также принимали вину на себя. Большинство людей говорили, что нам всем нужно исправиться. Теперь, много лет спустя, всё было забыто. История повторялась ежедневно, и я сказал репортёру, что это “позор”.

Не слишком важное заявление. Но это был первый раз, когда мы с Вилли публично заговорили о мамочке. Я был поражён тем, что сделал первый шаг. Вилли всегда был первым во всём, и мне было интересно, чем всё это закончится – с ним, со всем миром, но особенно с па. (Не очень хорошо, как сказал мне позже Марко. Па был категорически против того, чтобы я затрагивал эту тему; он не хотел, чтобы кто-либо из его сыновей говорил о мамочке, опасаясь, что это вызовет переполох, отвлечёт от его работы и, возможно, выставит Камиллу в нелестном свете.)

Наконец с совершенно фальшивой самоуверенностью я пожал плечами и сказал репортёру: Плохие новости хорошо продаются. Всё просто.

Говоря о плохих новостях... репортёр теперь сослался на мой самый последний скандал.

Девушка с третьей страницы, конечно.

Он упомянул, что некоторые задавались вопросом, действительно ли я чему-то научился из своего визита в лечебницу. Действительно ли я “исцелился”? Я не помню, использовал ли он это слово "исцелился", но по крайней мере в одной статье было.

Нужно ли было исцелять Гарри?

Гарри еретик?

Я едва мог разглядеть репортёра сквозь внезапный красный туман. Как вообще можно задавать такие вопросы? Я ляпнул что-то о ненормальности, отчего у репортёра отвисла челюсть. Поехали. Вот и заголовок, вот и горячая новость. Его глаза закатились?

Опять меня выставляют наркоманом?

Я объяснил, что имею в виду под нормальным. Я не веду нормальной жизни, потому что не могу её вести. Даже отец напоминает мне, что, к сожалению, мы с Вилли не можем быть нормальными. Я сказал репортёру, что никто, кроме Вилли, не понимал, каково это – жить в этом сюрреалистическом аквариуме, в котором нормальные события становятся чем-то ненормальным, а ненормальное считается нормой.

Я пытался это донести, начал говорить, но потом снова взглянул вниз по склону. Бедность, болезни, сироты – смерть. Всё остальное превращалось в мусор. В Лесото, что бы с тобой не проходило, ты был состоятелен по сравнению с другими. Мне вдруг стало стыдно, и я задался вопросом: хватит ли у журналиста ума тоже стыдиться. Сидеть здесь, над всеми этими страданиями, и говорить о девушках с третьей страницы? Вы в своём уме?

После интервью я пошёл и нашёл Джорджа, мы выпили пива. Много пива. Галлоны пива.

Кажется, в тот вечер я выкурил ещё целый пакет травки.

Другим такого не рекомендую.

С другой стороны, это могло быть в другой вечер. Трудно быть точным, когда речь заходит о пакете, полном травки.