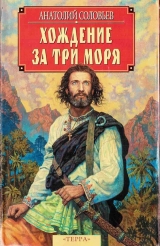

Текст книги "Хождение за три моря"

Автор книги: Анатолий Соловьев

Жанр:

Историческая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 30 страниц)

Хождение за три моря

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга – художественная интерпретация широко известных путевых заметок русского путешественника Афанасия Никитина о его «хожении за три моря» в Индию (1468—1474). Концепцию романа следует предварительно объяснить, иначе он может быть воспринят как вольное толкование первоисточника, а такой задачи автор перед собой не ставил, предпочитая придерживаться фактов, хотя художественные средства допускают известный вымысел. И вполне оправданно, ибо в нашем сознании сущее и фантастическое столь причудливо переплетаются, что порой невозможно определить, что является реальностью, а что плодом воображения. Обычно этот вопрос решается на уровне убедительности. И тогда мы вновь сталкиваемся с извечной проблемой: что есть ИСТИНА?

Художнику, пишущему на историческую тему, мало, например, установить в средневековой культуре факт веры в волхвов, леших, русалок, домовых и др. – «Прислаша немцы к Иоанну (Ивану Грозному. – А. С.) лютого волхва, нарицаемого Елисей, и бысть ему любим, понеже русские люди прелестены (доверчивы. – А. С.) и падки на волхование», – он должен создать образа кудесника и тех, кого называют нечистой силой. Хотя бы потому, что они, а также события, связанные с ними, были органичным элементом тогдашней жизни. Строго говоря, суеверия возникали не на пустом месте и вряд ли долго продержались бы в сознании поколений, если бы их просто выдумали.

Знакомство с хрестоматийными записками Афанасия Никитина вызвало у меня много вопросов, на которые я, к сожалению, не нашёл убедительных ответов ни у самого путешественника, ни у комментаторов его записок. Несомненно, что столь долгое и далёкое странствие человека Руси XV века – событие непросто уникальное, а скорей загадочное, его и сейчас совершить – дело не простое, надо обладать избытком авантюризма и самонадеянности. А пять веков назад одинокому скитальцу пребывать много лет среди племён воинственных, беспокойных, с чуждыми нравами и обычаями, фанатичной нетерпимостью к иноверцам – впятеро труднее. Но тогда почему Афанасий Никитин решился на столь отчаянный шаг? Только ли ради торгового интереса? У двух десятков спутников Афанасия подобный интерес тоже присутствовал, но желающих составить компанию предприимчивому земляку не нашлось. Отсюда естественно вытекает вопрос: был ли Афанасий Никитин только лишь купцом?

О том, что этот вопрос вполне закономерен, свидетельствуют факты. Путешественник побывал не просто в Индии, а именно в южном Декане (обширное плоскогорье в центре Индостана), бывшем в то время самой «горячей точкой» Азии. За право владения Деканом практически беспрерывно вели войны тамошние государства Бахмани, Виджаянагар, Гуджарат, Орисса, Мальва. И путешественник не мог об этом не знать. Но не только не изменил маршрут, а почти два года провёл в исламском государстве бахманидов, даже сопровождал мусульманское войско в походе против индуистского Виджаянагара, причём, как видно из записок, явно не с целью наживы, а из любопытства. Зачем он лез в самую гущу событий, если при этом никаких коммерческих выгод не приобретал?

Мало того, при своём возвращении на Русь Афанасий Никитин вновь избирает путь через ещё одну «горячую точку» Азии – восточную окраину Армянского нагорья, за обладание которым не на жизнь, а насмерть сражались войска шаха Персии Узуна Хасана и османского султана Мехмеда II. Путешественник даже побывал в ставке шаха Персии. Полезно ли это было простому купцу, если в дальнейшем ему пришлось проезжать через земли, захваченные турками-османами, и те, заподозрив в нём разведчика Узуна, едва не лишили Афанасия жизни. Не проще ли было ему избрать, допустим, маршрут возвращения через Багдад на Иерусалим (см. карту), где он наверняка мог встретить русских паломников. Но, примечательно, об Иерусалиме он даже не вспоминает, хотя несколько раз упоминает Мекку и другие центры паломничества мусульман, индуистов, буддистов. Почему?

Возникают вопросы и по бытовой стороне странствия. Например, Никитин сообщает о том, что имел дорожную грамоту не только от тверского великого князя Михаила, но и от московского государя Ивана III. Подобное уважительное внимание к простому купцу весьма нехарактерно и может быть истолковано как свидетельство «двойного гражданства», что не было распространено в тогдашней Руси, и, следовательно, одно из гражданств мнимое. Но если Афанасий Никитин заявляет о себе как о тверском купце, то какое?

Ещё более многозначительно то обстоятельство, что для отплытия на юг Афанасий присоединился к шемаханскому послу в Москве Хасан-беку, отбывающему к себе на родину – в Ширван (Шемаха – столица Ширвана). И именно этот посольский караван, состоящий всего из двух судов – посольского и купеческого, – оказался ограблен, когда суда проплывали мимо Астрахани. Причём в роли грабителя выступил сам астраханский султан Касим со своей ордой.

Если в этом сообщении нет преувеличения, то надо признать случай беспрецедентным. Грабежи случались всегда, но не на таком «высоком уровне». Не в правилах властителя царского ранга грабить и убивать проезжих купцов, да ещё из-за столь скудной добычи. Существуют границы, через которые даже тираническое своеволие власти переступить не решается, например, унизиться до роли простого разбойника. Обычно правители заинтересованы в прямо противоположном – в присутствии хотя бы видимости порядка на подопечной территории, всяческом поощрении торговли и в сборе пошлин – источнике доходов куда более весомом и надёжном. Попрать своё султанское достоинство элементарным разбоем для Касима, помимо всего прочего, означало подорвать к себе доверие со стороны соседей-правителей. Не говоря уж о Москве, откуда Касим часто получал щедрые подарки. Урвать рубль, чтобы потерять сто? Если подобный инцидент на самом деле имел место, то смело можно предположить, что под видом примитивного грабежа скрывалось нечто гораздо более серьёзное. Но что?

При знакомстве с путевыми записками (они прямым текстом даны в романе) бросается в глаза, что между абзацами текста слишком большие временные, пространственные, а порой логические промежутки. О многом сказано мимоходом, бегло. Подобный уровень записок можно было бы объяснить творческими, интеллектуальными возможностями самого автора, если бы в хрестоматийном тексте порой не появлялись исключительные по красоте художественные картинки, характеризующие как раз большие художественные возможности Афанасия Никитина. В частности, сцена нападения татар на посольский караван. Подобное противоречие означает одно из двух: либо путешественник по неведомым нам причинам предпочёл о многом сообщать именно вскользь, либо писал так, чтобы его текст допускал двойное толкование, но не вызвал бы подозрений. Его ведь обыскивали неоднократно. Те же контрразведчики османского султана. Они наверняка читали и его «тетрати». При дворах султанов были люди, сведущие и в русском языке. Какое из предположений соответствует действительности?

Возникшее у читателя записок ощущение авторской недоговорённости к концу текста не только не ослабевает, но, наоборот, усиливается, ибо в заключение Афанасий приводит ошеломляющую концовку – перечисляет все эпитеты Аллаха на арабском языке, приведённые в сурах Корана. Это тем более кажется странным, потому что особых симпатий путешественник к мусульманам не питал: «Мне залгали псы-бесермены...» Зачем же он это сделал?

Как известно из летописных данных, Афанасий Никитин умер по дороге домой, не доезжая Смоленска. Его смерть столь же загадочна, как и само путешествие. Свою рукопись он закончил в крымском городе Кафе, прибыв туда в середине ноября 1474 года. Отправился он из Крыма скорее всего не в зиму, а весной, и несомненно был здоров. Путешественник был закалён невзгодами и полон жизненных сил. В его «тетратях» нет и намёка на недомогание. Что же случилось с ним за какой-то месяц?

Из ответов на эти и другие вопросы разворачивается сквозная приключенческая интрига романа. Прочитав его, вы узнаете, кем был на самом деле Афанасий Никитин.

И не только. Роман «Хождение за три моря» многоплановый. Наряду с описанием полного смертельных опасностей странствия, в нём показан процесс «собирательства земли Русской» в единое централизованное государство, даны образы Ивана III, его сподвижников, изображены быт, обычаи, характеры людей не только средневековой Руси, но и тогдашней Индии.

В романе автор выдвигает свою версию, объясняющую, почему то, что мы называем татарским игом, затянулось на столь долгий срок, до 1480 г. Он приходит к выводу, что оно, иго, для московских князей было злом лишь отчасти. Как в своё время Хазария явилась щитом, прикрывшим славян от мусульманского нашествия, а после Русь закрыла собой западноевропейские страны от монголов, так пришло время и самим монголам послужить заслоном Руси от внезапных вторжений. Вспомним хотя бы поход Тимур-Ленга в конце XIV века на север. Предвидеть своё будущее и при выгодных обстоятельствах избавиться от зависимости (носившей уже чисто номинальный характер) Москва могла лишь после тщательного изучения военных возможностей и направленности интересов не только ближних народов, но, что стало особенно важным, и дальних, особенно южных, о которых на Руси тогда имели весьма смутное, приблизительное представление, но опыта неожиданных, губительных по последствиям нашествий имели предостаточно. Отсутствие стратегической информации было смерти подобно.

Только после кропотливого изучения Иваном III и его единомышленниками записок Афанасия Никитина судьба Руси смогла круто измениться.

В заключение стоит привести слова индийского писателя Ходжи Ахмад Аббаса («Правда», 10 февраля 1960 г.):

«При колонизаторах в наших университетах юношеству внушали, что Индию для Европы открыл португалец Васко да Гама. Он якобы первым описал Индию. Но это же историческая ложь! Ваш соотечественник был у нас на тридцать лет раньше... он открывал дорогу дружбы, он писал как сын великого народа о другом великом народе. Афанасий Никитин относился к народу Индии не только с интересом и уважением».

Анатолий Соловьёв

20 июля 1997 года

ВОЛХВ И ЛЕШИЙ

Волхвы не боятся могучих владык,

И княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.

А. С. Пушкин

о осеннему лесу брёл бурый медведь. Тяжёлая поступь его была бесшумна, а взгляд насторожен и зорок, – так скрадывают крупного зверя, вепря или лося. Ни одна валежина не хрустнула под широкими лапами, ни одна веточка не качнулась, когда он проскальзывал в густых зарослях мелкого осинника, словно осторожная оленуха. На взгорках медведь поднимался по весь рост, оглядывая местность, усиленно втягивал влажным носом холодеющий воздух. И тогда становилось видно, насколько он велик и могуч, с бочкообразным туловищем, буграми мышц, перекатывающимися по шерстистым покатым плечам. Большая лобастая голова надёжно покоилась на массивной шее. Огромные лапы с когтями в треть аршина способны в мгновение ока переломить хребет старому секачу.

о осеннему лесу брёл бурый медведь. Тяжёлая поступь его была бесшумна, а взгляд насторожен и зорок, – так скрадывают крупного зверя, вепря или лося. Ни одна валежина не хрустнула под широкими лапами, ни одна веточка не качнулась, когда он проскальзывал в густых зарослях мелкого осинника, словно осторожная оленуха. На взгорках медведь поднимался по весь рост, оглядывая местность, усиленно втягивал влажным носом холодеющий воздух. И тогда становилось видно, насколько он велик и могуч, с бочкообразным туловищем, буграми мышц, перекатывающимися по шерстистым покатым плечам. Большая лобастая голова надёжно покоилась на массивной шее. Огромные лапы с когтями в треть аршина способны в мгновение ока переломить хребет старому секачу.

Запахи, разлитые в сыром воздухе, были обычны: нежные ароматы дозревающей рябины, молодых грибов, опавшей листвы, увядающей хвои; от реки тянуло промозглостью, из осинника – густой прелью. Но появился ещё один запах, незнакомый и настолько слабый из-за удалённости, что Бурый не мог понять, от кого или от чего он исходил, и это беспокоило гиганта; он грузно поворачивался на месте, вновь и вновь втягивал воздух, прислушивался, пока не определил, что непривычное зловоние доносится от клюквенных болот и принадлежит живому существу, и это существо, как подсказала хозяину леса память, ещё не встречалось ему. Он грозно оскалился, обнажая желтоватые клыки; ворча, вздыбил на мощном загривке шерсть и неуклюжей рысью двинулся в сторону болот. Неуклюжесть его была обманчива. Такой вроде бы неспешной трусцой он доводил до изнеможения легконогого оленя. В кустах орешника послышался шум, – это бросились прочь наблюдавшие за властелином здешних мест три серых волка. Но медведь пронёсся мимо, не обратив на них ни малейшего внимания. Теперь он не осторожничал, грузно перемахивал через стволы упавших деревьев, грудью пробивал прогалину в зарослях лещинника, ломал с треском молодой подрост. Тревожно закричала сорока, перелетая вслед с дерева на дерево, к ней присоединилась другая. Всё живое в лесу пугливо замерло, стремясь попять, отчего так заторопился Бурый. Хрустели кусты, трещали сучья. Медведь раскалял свою ярость в беге, зная, что при встрече с незнакомцем она наполнит его таранной мощью.

Он отстаивал свои владения в нескольких схватках. Последняя произошла неделю назад. Тогда самоуверенный чужак-сородич переплыл реку, поднялся по высокому береговому откосу на луг, где Бурый увлечённо раскапывал кротовью нору. Ветер дул в сторону реки, и Бурый до последнего мгновения ни о чём не подозревал. Чужак оказался неопытным и торопливым, сразу кинулся в бой, даже не рассмотрев памятных меток, которые хозяин владений обычно оставляет на деревьях в виде длинных борозд, – свидетельство его мощи и права на территорию. Самонадеянность погубила соперника, не помогла и внезапность. Чужак насел на Бурого и попытался перегрызть ему загривок. Но от первой же затрещины гиганта откатился в сторону. Рассвирепевший хозяин всплыл на дыбы. Только тогда сородич осознал, с кем имеет дело, и в ужасе пустился наутёк к спасительной реке. Бурый догнал чужака, свернул ему шею и разорвал в клочья уже бездыханное тело.

...Он мчался к обширным клюквенным болотам, не разбирая дороги, прежним размашистым галопом, за ним неслись стрекотухи-сороки, за сороками следовали любопытные волки, почувствовав что-то неладное. Странный запах становился отчётливее, будоражил память животных до самой её праглубины. Первыми забеспокоились волки, когда в стороне от них по широкой лощине от болот пронеслось с тревожным хрюканьем и визгом стадо свиней и улепётывали громадные секачи: несколько тёмных глыб, подобно катящимся валунам, прокладывали в кустарнике дорогу обезумевшему стаду. Обычно бесстрашные самцы прикрывали отступление, а тут было наоборот. Волки остановились, усиленно нюхая воздух, собрались в кружок, уставились мерцающими глазами на вожака – самого старшего из них. Тот улёгся на землю, положил голову на лапы и, задумчиво мигая, углубился в воспоминания. Так он пролежал довольно долго. Вдруг в волнении вскочил, фыркнул, потряс головой, как бы избавляясь от наваждения, и, уставя морду в небо, глухо провыл. Молодых волков охватил ужас, они впервые услышали от мудрого вожака нечто такое, из чего следовало, что им нужно бежать без оглядки подальше от болот. Что они и сделали. И больше в эти места они никогда не возвращались.

Бурый продолжал мчаться вперёд, не пытаясь скрыть своего приближения к странному существу, хоть ещё и не видел его. Могучему хозяину леса не о чем было тревожиться, – в здешних местах не было зверя, равного ему по силе и свирепости. Лишь матёрые вепри порой решались помериться с ним силой, что всегда оканчивалось для них печально. По-осеннему низкое и тусклое закатное солнце неслось вслед за ним, мелькая сквозь редкую пожелтевшую листву. По-прежнему стрекотали сороки, оповещая окрестности о ярости властелина. Уронив впопыхах шишку, юркнула в дупло белка. Проворно скрылся между корней хорёк. Замер в кустах большеглазый олень, но как только грузное чудовище пронеслось мимо, олень стремительными скачками метнулся в противоположную сторону.

Медведь спустился в низину, заросшую нетронутой травой, отсюда было уже недалеко до клюквенной пустоши. И здесь его столь сильно опахнуло чуждым зловонием, что он оторопел. До сих пор от него убегали, а тут, наоборот, странное существо грозно шло навстречу. В этом было что-то настораживающее. Бурый попытался остановиться. Но его скорость оказалась велика, тридцатипудовое тело пропахало в траве чёрную борозду, медведь перекувырнулся через голову и замер, по-собачьи усевшись на заду. Незнакомый запах пробудил у зверя древнюю память. Она подсказала, что его далёкие пращуры уже встречались с этим созданием и боялись его. Бурый ещё ничего не понял, но древний страх уже овладел им, властно требуя единственного – бегства. Вздыбленный загривок зверя медленно опал. Бурый нерешительно заворчал. Он был властелином, всегда отстаивал свои права в битвах, но сейчас его ярость почему-то исчезла, а страх усиливался по мере того, как непостижимый запах надвигался на него. Им вдруг овладел ужас. Бурый почувствовал себя слабым и беспомощным, как в детстве, когда терял из виду мать-медведицу. Он заскулил, топчась на месте, ему захотелось визжать и метаться. Нечто подобное он испытывал, когда приближался к избушке длиннобородого старика-отшельника, жившего на поляне возле ручья. Вдруг острый слух зверя уловил отдалённый перестук тележных колёс, пронзительное поскрипывание плохо смазанной оси, невнятный говор людей. Справа по лесной дороге к болоту ехала телега, сопровождаемая всадниками. И когда в той стороне испуганно заржала, почувствовав опасность, лошадь, панически забилась в оглоблях, усиливающийся ужас смял привычки и гордость хозяина леса. Бурый не выдержал и пустился наутёк.

Он так и не узнал, от кого убегает, его древняя память не хранила образов, сберегла лишь неодолимый спасительный страх, столь властно объявший зверя, что он, ошеломлённый, мчался назад не менее проворно, чем к болоту. Могучий хищник удирал подобно слабосильному зайцу.

Остановился он, оказавшись далеко от клюквенной пустоши. Робко поднявшись на задние лапы, принюхался. Страшного запаха не было. Его не преследовали. На всякий случай он вскарабкался на огромный выворотень сваленного бурей тополя, придерживаясь лапой за соседнее дерево, вгляделся, вслушался. Лес казался тихим и безжизненным. Страх Бурого улёгся. Он приободрился, уверенность вернулась к нему. Он слез с выворотня и обнаружил, что это место ему знакомо. Ещё в прошлое посещение приметил он здесь толстую валежину, в которой должны завестись жирные белые личинки – его любимое лакомство. Но тогда он был сыт, а сейчас испытывал голод. Гигант содрал когтистой лапой прелую кору с гниющего дерева, довольно мотнул головой, увидев под ней бесчисленные ходы насекомых, пронизавшие ствол, когтями вырвал кусок гнили, одним ударом раздробил его, лёг на брюхо и принялся жадно пожирать вялых червей. Когда он поднялся, от тополя оставались лишь корневище, ветки и мелкая щепа.

Пронёсся по лесу порыв холодного северного ветра, предвещавшего снегопады, приближение которых Бурый чувствовал задолго до появления низких брюхатых туч, серой пеленой окутывающих небо. Заныло сломанное когда-то ребро. Скоро приспеет зима, нужно устраивать тёплую лёжку. Медведь обошёл огромный выворотень-корневище поваленного тополя, заглянул в яму под ним, заполненную пожухлым бурьяном, и остался доволен. Яма была глубокая, выворотень прикрывал её от зимних ветров; если траву умять, а поверх ямы набросать веток, чтобы на них позже лёг толстый пласт снега, тогда берлога будет тёплой.

Неподалёку был сухой бугор, тянувшийся до берега реки. Поднявшись на него, Бурый увидел под сосной большой муравейник, присел возле кучи, сунул в тёплую податливую глубину хвоинок лапу, подождал, вытащил её, сплошь облепленную крупными рыжими муравьями, жадно слизал их, причмокивая, ощущая в пищеводе слабое щекотание. Так он проделал несколько раз и наконец, сытый, довольный, улёгся на бугре головой к клюквенной пустоши.

Солнце уже опустилось за дальние увалы, стало вечереть. От реки поползли рваные клочья тумана, свиваясь клубами, принимая причудливые очертания. Неслышно скользя между деревьев бесконечной вереницей белых бесплотных фигур, они, густея, уплотнялись, на глазах превращаясь в стройные гибкие тела девушек, и вот уже хоровод русалок закружился на поляне, прощаясь с летом, печальные голоса тихо запели грустную песню, словно зашелестела листва. Но на осине ветки обнажены, а песня раздавалась, и белый хоровод медленно плыл над поляной, и призрачными тенями мелькали русалки, едва не задевая хозяина леса. Сытый медведь видел их сквозь дрёму, он относился к ним добродушно, как к совершенно неопасным созданиям, знал, что стоит ему рыкнуть или махнуть лапой, как девушки пугливо исчезнут. Но ему было лень двигаться, да они и не мешали ему, он не любил лишь кикимор, этих зелёных неопрятных старушек, живущих на болоте, за их сварливый нрав и пронзительные вороньи голоса. И тут до слуха Бурого опять донеслось знакомое пронзительное поскрипывание тележной оси, потом послышался отдалённый говор людей. Он поднял голову, понюхал, уловил запах оружия, вызывавший у него величайшее отвращение. Просёлочная дорога, по которой ехали люди, вела не на болото, а, не доходя до пустоши, вливалась в большой тракт, ведущий в город. Сейчас обоз приближался к поляне возле ручья, на которой стояла избушка отшельника. Медведь гневно заворчал, пережитое недавно унижение требовало возмездия. Хоть в его обиде люди были не виноваты, он встал и направился к дороге.

– Тпру-у! Туточки следок! – произнёс в темноте голос. – Огню ба, ино не углядим!

Сухопарый мужик в новом озяме[1]1

Озям – верхняя крестьянская одежда.

[Закрыть], подпоясанном кушаком, в вяленой шляпе, в ступнях[2]2

Ступни – лапти.

[Закрыть] с аккуратными оборками[3]3

Оборки – бечёвки, закрутки на лаптях.

[Закрыть] слез с телеги, нерешительно потоптался, опасливо озираясь, готовый в случае чего проворно заскочить на облучок. Но лошади стояли спокойно, и это мужика ободрило. Он шагнул было к краю песчаной дороги, остановился, нерешительно повторил:

– Огня ба...

Вдоль обочины чернели кусты и невысокие деревья. К телеге подъехали два всадника в старинных епанчах[4]4

Епанча – распашной плащ поверх доспехов.

[Закрыть] поверх кольчуг, в шлемах с еловцами[5]5

Еловец – кусок красной юфти, прикрепляемый к навершию шлема в виде флюгера.

[Закрыть], под плащами оттопыривались сабли, у каждого за спиной лук с натянутой тетивой, справа у седла тул, полный стрел, с кармашком для запасных тетив. Оружие и непринуждённая посадка выдавали бывалых воинов. Один слегка насмешливо спросил у мужика:

– Што, Степанушка, боязно?

– Дак лешай же, Афошошка. В кои веки появился в нашем гае[6]6

Гай – лес.

[Закрыть], деды не упомнят, – оправдываясь, произнёс тот и перекрестился. – Чудишшо! Не к ночи будь помянут. Такой страх на крестьян навёл! Теперь бабы боятся за хворостом пойтить. Детишки по избам сидят. А тута ещё следок третьего дня увидели. Большуш-шай! Поболе медвежьего.

Первый всадник велел своему спутнику:

– Вздуй-ка, Митрий, огня. Леший где-то поблизости. Лошади не зря беспокоились.

В руках второго воина оказался смолистый факел, он высек кресалом огонь. Факел вспыхнул, озарил часть лесной дороги, тёмные кусты по обочинам. Воины слезли с лошадей и, держа их в поводьях, подошли к Степану. В сыром воздухе глухо прозвучал голос Афанасия:

– Ну-тко, покажь дивью[7]7

Див – сказочное чудовище.

[Закрыть] метку.

Мужик вновь перекрестился, подвёл служивых к краю дороги. Возле кустов была неглубокая песчаная выемка, образованная тележными колёсами. Поперёк неё отчётливо виднелся хорошо сохранившийся след огромной босой ступни, вдавившей землю едва не на три вершка. Там, где были пальцы, вмятина оказалась более глубока и как бы разбрызгана. След вёл в кусты. Тот, кто оставил его, шагнув, перенёс тяжесть тела на правую ногу. След был столь огромен, что в нём свободно умещались два сапога. Лица воинов стали серьёзны. Лошади всхрапнули, прижали уши, попятились. Факел трещал, разбрызгивая искры.

– Можа, кто сшутил? – неуверенно предположил Митрий.

Афанасий покачал головой. За дорогой рос молодой дубок, ствол его, в руку толщиной, на высоте почти двух саженей был сломан, вершина уныло свисала, белея свежим надломом. Чтобы так искорёжить дубок, надо обладать силой сверхъестественной.

– Давно он появился? – спросил Афанасий у Степана, которого за сухопарость звали Козьи-Ноги.

– Ден пять альбо шесть, на той седмице.

– А следы ещё есть?

– Мы ладом не зрели. Ежли такого головотяпа[8]8

Головотяп – разбойник.

[Закрыть] ветренеть, куды живот денешь, ась? Мужики бают, у него не зрак, а молонья, глянет – слепоту враз наведёт. И дух от него чижолый. Пятого дня собаки больно выли, в избы просились. Наш поп всю веску[9]9

Веска – деревня.

[Закрыть] ладаном окурил, тое и спасло. Лешак только двух псов уволок, крыльца разломал, под кои те схолонились. Собаки были Васьки Косого да Ивана Губатого. Оне и осерчали. Вилы ухватили да вслед побежали. Куды! От псов и лопотья[10]10

Лапотье – одежда, здесь: шкура.

[Закрыть] не осталось! Васька бает, лешак на клюквенну болоту наладился, ягод-то ноне страсть, сладка и дожжевата.

– А ране чудище являлось? – спросил молодой Дмитрий.

– Не-е, даже старики не упомнят. Один дед, правда, в веске есть, сказывают, на Куликовом поле ещё с татаровями Мамая бился, так он видел его в младости. Не приведи, бает, Бог, до чего страшенный, как копна большая аль стог.

– Неуж столь велик? – не поверил Дмитрий.

– Дедок сказывал, его и стрела не берёт.

– А как же с ним сладить?

– Заговор надо знать. Дед его забыл. Бают, заговор колдун знает, што возле ручья живёт...

Степан не успел договорить. Тревожно заржала лошадь, запряжённая в телегу, ударила копытами о передок, рванулась. Степан кинулся к подводе, схватил лошадь за уздцы, повис на них. Попятились и захрапели жеребцы Афанасия и Дмитрия. Справа от дороги затрещали кусты. Афанасий, успокаивающе похлопывая своего коня, подошёл к телеге, взял из неё запасной факел, зажёг от факела Дмитрия, очертил пылающий крест. Из лесной чащи раздался недовольный медвежий рёв.

– Ну, это не див, – спокойно заметил Афанасий. – С медведкой не впервой встречаться.

Лошадь Степана билась, норовя вывернуться из сбруи и ускакать. Степан изо всех сил держал её. Дмитрию пришлось помогать. Привычные к опасности жеребцы вели себя спокойнее, лишь дрожь пробегала по их атласным шкурам. Медведь оборвал рёв.

– Сядем в сёдла да ускачем! – крикнул Дмитрий своему спутнику. – Тут до деревни недалеко!

– Не можно, друже, – ласково сказал Афанасий. – Степану тогда несдобровать, медведь телегу догонит. Ништо, отобьёмся! Стой, Орлик!

Где-то далеко выли собаки. Зверь молчал, видимо выжидая. Но шагах в тридцати от дороги кусты слабо шевелились. Афанасий привязал своего Орлика к задку повозки, вынул из неё рогатину с крепким, окольцованным бронзой искепищем, привычно потрогал жало стальной насадки, скинул епанчу. В свете факела еловец на его шлеме казался медно-красным и блестел. Лицо воина было сурово-сдержанно. Лошадь Степана постепенно успокоилась. Дмитрий тоже привязал своего жеребца рядом с Орликом и, сбросив плащ, встал рядом с другом. В том месте, где притаился хищник, послышался глухой рык. Треснула ветка, оторванная от дерева. Лошади запрядали ушами.

– Пужает! – сказал Степан. – Хочет, штоб мы от следа лешака отошли, тоды нападёт! Господи милостивый!

Перекрестившись, Афанасий решительно сказал:

– Двум смертям не бывать, одной не миновать! Стойте здесь, браты!

Он шагнул к кустам.

– Куды? – испуганно крикнул Степан. – Задерёт!

Но воин уже скрылся в зарослях, освещая факелом путь. Дмитрий бросился следом. Под тяжёлыми сапогами затрещал валежник. Степан только крякнул, пробормотал, крестясь:

– Господи, помози рабу своему Афанасию! Не дай ему пропасть!

Шуршание кустов удалялось. В той стороне стал разгораться огонь, – видимо, воины подожгли сухостоину. Пламя вспыхнуло и забушевало, поднимаясь выше. Светло стало и на дороге. Лошади тревожно топотали. Глаза Орлика были желты, как у сатаны. Степан продолжал креститься и бормотать молитву: «Отче наш, иже еси на небесех... Господи, спаси и сохрани...» – не забывая прислушиваться. Огненный столб взметнулся выше ближних деревьев, сухостоина горела ярко, словно гигантский светоч. Послышался певучий звук спущенной тетивы. Ещё один. Взревел медведь. Опять затрещало. «Да святится имя твоё, да будет воля твоя... Господи милостивый!..» Филин где-то ухнул. Раздался разбойничий свист. Сонно вскрикнула птица. Вдруг всё смолкло. Опять зашумели раздвигаемые кусты. Степан проворно вынул из телеги топор, поудобнее перехватил длинную рукоять. На дорогу вывалились Афанасий и Дмитрий, оба весёлые, возбуждённые. Орлик призывно заржал. В руках Афанасия была окровавленная рогатина.

– Сбёг, головотяп, раненой! – объявил Митрий Степану. – Наши стрелы унёс, сотона! Большушой, что лошадь! Так и прыскнул в отступ! Бабр[11]11

Барб – барс.

[Закрыть]!

Афанасий пучком травы тщательно протёр рогатину, спросил, далеко ли до Твери.

– О полдень будем, – отозвался Козьи-Ноги. – Стало быть, убёг матёрой? Слава те, Господи! Летось у меня тёлку задрал, озорник! – Он бросил в телегу топор.

– А до ручья далеко? Где колдун живёт.

– Не-е, близенько. Тебе зачем? Он волхв лютой.

– А это мы поглядим! Леший-то случаем не его подельник?

Степан только поморгал и молча дёрнул плечами.

Люди не казались Бурому опасными врагами – слишком хилы и осторожны, – он боялся лишь стрел. И вот пришлось отступить перед низкорослыми увёртливыми существами. Зверь тяжело ступал на раненую переднюю лапу, распространяя вокруг запах палёной шерсти. За ним тянулся кровавый след. Древко стрелы в плече он перегрыз. Вторая глубоко вонзилась в спину повыше крестца, Бурый не мог её достать, она торчала почти на аршин, цеплялась за кусты. Раны пекло. Медведь скулил, подбирая лохматый зад, когда спину пронзала огненная боль, в бешенстве бросался на чёрные деревья, грыз их, ломал молодь, вывернул с корнем пень, но боль не проходила, наоборот, усиливалась. Подгоняемый ею, он спустился к реке, вошёл в холодную воду, погрузившись по шею. Холод облегчил страдания, боль унялась. Промчались по берегу зайцы, испуганно прыснули в кусты. И тотчас появилась юркая лиса, направилась к кустам, в которых скрылись зайцы, и вдруг замерла. Ветер донёс до неё запах Бурого. Она поискала глазами хозяина леса, насторожила уши, но тут же успокоилась, поняв, что властелину сейчас не до неё, злорадно тявкнула и скрылась. Бойкая куница пробежала по стволу сосны, занятая поисками беличьего гнезда. Пролетел филин, тяжело махая крылами, держа в когтях визжащую крысу. В лесу шла привычная ночная жизнь. Медведь вспомнил, что у оленей скоро начнётся гон, самцы будут призывно кричать, биться с соперниками. Прошлой осенью Бурый задрал двух оленей, сцепившихся рогами так, что они не могли друг от друга освободиться и, утомлённые, опустились на колени. В таком жалком положении медведь и настиг их. Он наедался мяса впрок, сытый, спал возле туш, охраняя добычу от росомах, волков, воронов. Несколько дней жизнь была лёгкой и приятной. Бурый почувствовал голод, выбрался из реки, встряхнулся по-собачьи. Боль пробудилась, но слабее. Одно воспоминание потянуло за собой другое. Тогда, съев оленей[12]12

Крупный бурый медведь за один приём может съесть до 40 килограммов мяса.

[Закрыть], он направился на клюквенную пустошь, чтобы очистить желудок ягодой перед тем, как залечь на спячку. И вот, пробираясь в кустах, он увидел возле избушки отшельника раненого медведя-двухлетку и склонившегося над ним старика. Двухлеток вёл себя смирно, изредка поднимал голову и лизал своему врачевателю руки, тот обрабатывал его раны и что-то ласково говорил. Бурый долго наблюдал за ними из кустов. Раненый медведь был чужаком, но у Бурого не возникло желания напасть на них. Слишком необычен показался старик в белой длинной рубахе, покрытый седыми ковыльными волосами, босой, с тёмными руками и глубоко запавшими сверкающими глазами. Огромные босые ступни отшельника своей чернотой не отличались от чёрной земли, на которую опирались, они словно вросли в неё. Старик поглядывал на кусты, за которыми схоронился Бурый, и от его льдинистого взгляда владыка леса чувствовал себя слабым и беспомощным, им овладел страх, и он поспешил убраться.