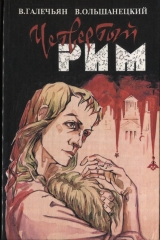

Текст книги "Четвертый Рим"

Автор книги: В. Галечьян

Соавторы: В. Ольшанецкий

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 48 страниц)

После занятий Луций вернулся к себе в расположенную на самом верху пятиэтажного здания мансарду с громадным окном, выходящим прямо на Кутузовский проспект, и уселся на подоконник. Справа от него, внизу, возвышались руины Триумфальной Арки, разрушенной танками хана Шамира, прямо под окнами банда таксистов лениво переругивалась в ожидании не появляющихся клиентов. Поток машин был вял и редок, поскольку нефтяная блокада Тюменской республики так и не была прорвана. На уцелевшей колонне бился на ветру золотой с черным монархический флаг. Двуглавый орел клевал воздух согласно порывам ветра. С противоположной стороны доносились гнусавые песнопения. Это бритоголовые кришнаиты пытались привлечь случайных прохожих.

Зазвенел железный будильник, который Луций выменял на раритет – карту СССР в границах 1985 года. Перед тем как отдать карту, они с братом долго с удивлением рассматривали изображение гигантской страны, равной которой по величине и мощи не было в истории. Что ж, семь часов, время встречать брата. Луций снял голубой нейлоновый комбинезон и надел дырявый синий халат. В карман он положил молоток на длинной ручке и острую отвертку с заточенным как бритва лезвием. Юноша вышел на проспект, поглядел вправо и влево и быстро зашагал к метро. Мальчик уже ждал его.

Метро оставалось одним из немногих общественных мест в городе, где в самом деле было безопасно. По распоряжению императора в каждом вагоне находились двое полицейских с собаками. Двенадцатилетний Василий был в белых куртке и джинсах, хотя Луций каждый раз просил его одеваться не броско. Обняв брата за плечи, Луций почти довел его до перехода, когда снизу из подземелья вынырнули двое "залетных", как их называли в городе, и плечом к плечу встали перед ним.

– Земляк, дай прикурить, – обратился один из них к Луцию, и его широкое, с медным загаром лицо расплылось в откровенной ухмылке. Юноша знал, если объявились двое залетных, то рядом обязательно обнаружатся еще четверо или больше, но также знал, что залетные свое здоровье очень берегут, поэтому он просто сунул руку в карман и вытащил заточку. Блестящий луч протянулся от руки Луция к лицу здоровяка, и тот сразу отпрянул.

– А то продай мальчишку, – сказал сипло второй громила и сунул руку в карман, – зелененькими заплатим.

– Бежим! – шепнул Луций брату, и они, выскочив обратно на тротуар, опрометью бросились поверх ограждения на проезжую часть, которая к счастью была абсолютно пуста. Как Луций и ожидал, залетные за ними не побежали. Просто к тем двум, которые лениво поднялись по ступеням и, стоя у перил, провожали взглядом убегающих, присоединилось еще несколько человек. Все они, казалось, чего-то ждали.

– Бери правее! – крикнул юноша брату, не желая наводить залетных на лицей и опасаясь таксистов, которые внезапно замолкли и стали поворачиваться к бегущим. Они забежали в свой переулок. Один из таксистов собрался броситься за ними, так во всяком случае показалось Луцию, и тут вдалеке, с устья Рублевского шоссе послышался стон сирены и засверкали синие "мигалки". Залетных с противоположной стороны тротуара тотчас словно сдуло в подземный переход. Таксисты бросились по машинам и с ревом умчались вперед, подальше от полицейского кортежа с проверкой документов, потому что чрезвычайное положение еще не было отменено.

– Чай будешь с вареньем? – спросил Луций брата. Тот только кивнул. Потом, решив что, может быть, кивок вышел не слишком убедительным, громко добавил:

– Хочу! И хлеба хочу с сыром.

Юноша пошел кипятить чайник на общую кухню, а когда вернулся, нашел рядом с братом ту самую злокозненную рожу, из-за которой он утром едва не лишился невинности. Нежданный приятель сидел рядом с Василием, полуобняв его и пощипывая рукой за щечку, вторая его рука держала вожделенный бутерброд с сыром, который Луций рассчитывал разделить с братом.

Увидев Луция, который не смог скрыть болезненной гримасы, его преследуемый друг встал, не отнимая бутерброд ото рта, и свободной рукой крепко обнял друга детства. Луций немедленно отстранился.

Никодим по лицу Луция прочитал все и, широко раскрыв рот, отгрыз сразу половину бутерброда. Причем оба брата сделали глотательные движения, будто помогая ему. Тут Луций опомнился и грозно посмотрел на брата.

– Я же приказал тебе никого не пускать, – прошипел он, и рука его нащупала розовое ушко Василия.

– Не трогай ребенка, – сказал Никодим, и ладонь его железным кольцом перехватила руку Луция. – Ты забыл, что для меня открыть любой замок, не фокус?

Луций как бы со стороны посмотрел на его лицо – лицо человека с фотографии. Прямой пробор разделял блестящие темные волосы, ровная щетка усов – холодные голубые глаза и алый рот. Он вспомнил, что Никодим вечно шатался по сборам и соревнованиям, и отпустил брата.

– Ты сегодня нервничаешь, – холодно констатировал Никодим и вдруг широко улыбнулся. – А я чертовски рад тебя видеть. И более того, страшно хотел бы продлить нашу встречу на два-три дня. – Ткнув Луция шутя кулаком в грудь, он продолжил: – Я уже по твоим глазам все прочел. В лицее непрерывный шмон. За сокрытие посторонних грозят изгнанием, а то и чем похлеще. У тебя даже нос вспотел от страха. Ума не приложу, что тебя здесь держит. Поехал бы со мной и парня бы взяли. – И он так чтобы Луций видел, погладил мальчика по голой коленке. Тот зарделся от удовольствия.

– Ты мне пацана не трави, – холодно ответил Луций, – парень и так грезит побегами в дальние страны: то в Крым, то на Кавказ. Я за него перед теткой отвечаю, и нечего его сманивать. А кроме того, тебя хотел спросить, – тут взгляд юноши упал на младшего брата... "Не выгнать ли его, – подумал он, но потом махнул рукой, – пусть слушает, может кое-что поймет"... И продолжил фразу: – Ты что, в самом деле считаешь, раз мы с тобой вместе росли и, можно сказать, за одной партой восемь лет проспали, это дает тебе повод открывать замки в моей комнате, съедать мою еду и соблазнять моего брата? Может быть ты забыл, что наша юность осталась в другой эре, как любили выражаться коммуняки. Ты появляешься то после Балтийской войны, то после Московских пожаров, то вдруг вслед за уходящими танками Шамира, вечно без денег, голодный, и существуешь с таким видом, будто я обязан тебя содержать. Да, когда были живы мои отец и мать, я принимал тебя как брата, но с тех пор моя щедрость также поизносилась, как и моя одежда.

– А я как раз хотел попросить тебя одолжить мне твой старый серый костюм-тройку, – невозмутимо перебил его Никодим. – По-моему, ты предпочитаешь ходить в халате. Кстати, – добавил он небрежно, не давая Луцию заговорить, – твои Родители живы. И более того, они работают по специальности.

– Перестань, – попросил Луций, приседая на стул и держась побелевшими пальцами за кончик кушака как-то оказавшийся у него в руках, – твоя спекуляция отвратительна, лучше забери костюм и убирайся! – Он подошел к шкафу, схватил висящий на плечиках костюм и швырнул его в лицо юноше.

Никодим перехватил брошенный костюм, ловко развернул его, аккуратно положил пиджак на кровать, а брюки надел прямо на синие тренировочные штаны, сбросив с ног черные тапочки. Потом он стянул серый старенький свитер, и под ним оказалась удивительной белизны рубашка и совсем забытый предмет туалета – галстук. Никодим ловко накинул на плечи пиджак и сразу стал похож на Почетного бургомистра Санкт-Петербурга Собчака, когда тот открывал новогодний королевский бал. Даже Луций посмотрел на него с некоторым удовлетворением, как божок на дело рук своих.

– Санкт-Петербург, станция Кировский завод, учреждение 7-40, цех 5, – отчеканил Никодим, вдруг переставая улыбаться и небрежно играя кончиком галстука. – Передачи раз в десять дней, свидания по престольным праздникам, побег невозможен. Состояние здоровья удовлетворительное. Последнее письмо перехвачено твоим директором в воспитательных целях.

На минуту лицо Луция стало страшным. Оно посерело и съежилось, будто за одно мгновение он пронес свою карму от семнадцатилетнего студиуса до могилы.

– Ты что, был в Петербурге? – спросил он, задыхаясь, еще совсем не веря, не веря ни одному слову этого запутавшегося в своих скользких делах человека и поэтому готового на любую ложь за приют и кусок хлеба.

– Чего я там не видел? – пожал плечами Никодим. – Там немцы бал правят вместе с американцами. Там порядок.

Слово "порядок" он произнес с той издевкой, с которой всякий уважающий себя русак относится к ничего не понимающим в жизни "прочим шведам".

– Понятно, – протянул Луций, сдержанным пинком отправляя брата в кресло, подальше от цепких объятий наглеца Никодима. – Такие, как ты, ненавидят порядок, там трудно мутить воду, нет грязи, в которой можно вымазать рожу, чтобы никто не узнал. Вот в Москве, где все шатко-валко, где сегодня правят вчерашние убийцы, а завтра уже их начнут уничтожать, в хаосе и мраке таким, как ты, раздолье. Только держись подальше от меня и моего брата, потому что мы хотим естественной стабильной жизни, – а не вечно нового порядка и не стальной руки.

– Не то говоришь, – ехидно ответствовал Никодим, в то же время посылая взгляд, томный, как воздушный поцелуй, обиженно скорчившемуся в кресле мальчику. – За всем, что ты говоришь, стоит только один вопрос: правду ли я тебе сказал о твоих или нет? Успокойся, малыш: я тебе... – тут он выдержал паузу, – не солгал. Твои в Петербурге. И у тебя есть шанс им помочь. Весь вопрос в том, сможешь ли ты легально выбраться из школы с предписанием или нам придется прятаться по всем вокзальным и станционным туалетам вместе с твоим братцем.

– Брат не поедет, – глухо сказал Луций, еще не сообразив, что говорит о поездке как о деле вполне решенном, – я им рисковать не буду. Я поеду один. Ты же сам только что сказал, что тебе нечего видеть в Петербурге. Да и твое общество слишком для меня опасно.

– Вот ты и проговорился, – засмеялся Никодим гулким перекатывающимся смешком. – А ведь не хотел. Внутри держал информацию. Нет чтобы друга предостеречь. Ну ладно, выкладывай все, что знаешь. Чем тебя смущает мое общество?

– А всем, – не раздумывая швырнул ему в лицо Луций. Слепая ярость подхватила и понесла его по извивам русской речи. – Ты не легализован, от тебя на расстоянии несет непрятностями. А мы с братом воспитаны на законопослушании. Не только ты один изменился за последние несколько лет. Спасибо, – съерничал Луций, – что ты не забыл меня, но я не верю тебе.

– Ты без меня в Санкт-Петербург не доедешь, – просто ответил Никодим. – Попробуй, и твой брат останется круглым сиротой. Придется мне его взять под опеку. Более того, ты и до вокзала не доедешь. Ты надеешься на метро. Так вот, Комсомольская площадь так и не восстановлена. Тебе придется идти два квартала пешком. Или ты возьмешь такси? Видишь, тебе самому смешно. Но если у тебя будет предписание, мы застрахуемся со всех сторон. Потому что преступные структуры я возьму на себя. А ментовские – ты. Пошло?!

– Я подумаю до завтра, – сказал Луций. – А пока – уходи!

Внезапно вошедший человек был невысок и полон, что само по себе говорило об определенном социальном статусе в обнищавшем за темные времена городе. Мягкий свитер облегал его круглые плечи и грудь. Новые джинсы топорщились на толстых бедрах.

– Вадим Александрович! – одновременно воскликнули Никодим и Луций. – Вы ли это?

– Я, я, собственной персоной, – кивнул пришедший, скидывая с кресла зазевавшегося мальчишку и располагаясь поплотнее, так что заскрипели ореховые ножки и спинка. – Засиделся я дома, никто к старику в гости не ходит. Милена моя и та ворчит: хоть бы ты, старый пень, прошелся куда-ни-будь, а то вечно на тебя натыкаюсь; я и пошел. Правда тебя вот не чаял увидеть, – обратился он к Никодиму. – Смел ты, однако, сынок.

– Может, чаю, – несмело заикнулся Луций. Толстяк только рассмеялся и лениво потянулся к большой черной сумке с фирменными лейблами на ней. Пока он ее расстегивал, Никодим, с жесткого лица которого сошло выражение превосходства, подошел к столу и внимательно рассматривал добротные кожаные ботинки Вадима Александровича.

– Я то смел, а вы смелее, – сказал он, глядя прямо в глаза своему собеседнику, – эвон ботиночки вовсе сухие, а ведь какой дождь идет.

– Неужели на такси? – ахнул Луций. Его брат обежал кресло и с собачьим выражением восторга уставился в спокойное лицо посетителя. Тот наконец справился с молнией на сумке и стал вытаскивать из нее предметы до такой степени разнородные, будто они принадлежали совсем разным людям. Сначала он с осторожностью положил на край стола большой револьвер с глушителем, затем браунинг, после нечто странное по форме, тоже напоминающее револьвер с двумя проволочками на конце вместо дула, еще газовый баллончик и бамбуковые нунчаки. Видимо на этом арсенал исчерпывался, потому что на нунчаки легла голубая плитка давно никем из присутствующих не виданного шоколада, сверху пышный батон и круг колбасы.

– Этот таксист вообще дурак, – сообщил Вадим Александрович, беря в руки большой револьвер и нежно его поглаживая. – Вот я позавчера только питон купил, слона валит на колени, самовзвод, и чуть болвану голову не запломбировал свинцом. Хорошо у него ума хватило сдаться. Так и сидит в машине с поднятыми руками... парализованный.

– Чем же он за руль держался, – усмехнулся Никодим, – пока вы сюда ехали?

– Я его привез, – важно сказал толстяк и полез в карман за платком утираться. – Ну и жара у тебя, братец, чувствуется, что школа живет не по нормативам.

– Тепла навалом, а вот с едой, – покрутил носом Луций, – стипендии хватает только на хлеб с сыром, – и он бросил красноречиво укоризненный взгляд на Никодима.

– И что, обратно тоже на нем собираетесь? – спросил безобразник Никодим, но Вадим Александрович только покачал головой:

– Вам бы только зубоскалить. Другой-то жизни и не знаете. Поди вам и в голову не приходит, что первоначальной функцией таксистов было доставлять людей куда они прикажут, а не увозить в неизвестном направлении. И тротуары были созданы, чтобы по ним гуляли люди, а не прятались от полицейских разъездов. Да что вам объяснять, вы же родились уже во время потопа. Лекции мои конечно не слушали, книг не читали.

– Мы знаем, что не всегда так было, – хмуро отозвался Луций, – но что было на месте великого царства из двух городов да одного водохранилища, и то сухого, представляем в самых общих чертах.

– Ну ладно, давайте чайку похлебаем, и я расскажу легенду о распаде великого царства... Вы прекрасно знаете, что империя эта называлась Союз Советских Социалистических Республик и была она самой большой и богатой на свете. Всего в этом государстве хватало с излишком. И все рассортировано. Скажем, в булочной стенки ломились от разных булок и хлебов, в молочных стояли рядами бутылки с молоком, в электротоварах можно было купить за рубли светильник или холодильник. Вот так процветало это замечательное государство, пока в нем не завелся один недостаток. Недостаток в идее. Старая большевистская идея усохла до того, что ее уже никак нельзя было продавать или даже даром давать с другим более ходким товаром в нагрузку. И у банды, которая этой великой страной потомственно правила уже несколько десятков лет, родилось сомнение, удастся ли им и дальше держать власть в руках, не имея за душой новых идей. Тогда они, те, кто стояли у власти, подумали и размежевались. Самые перспективные и мыслящие сделали вид, что они против остальных, традиционно держащих власть, на тот случай, если власть у них из рук выпадет и надо будет ее подобрать. Но они не учли, что империи умирают, как люди, и этой приспичило по возрасту, и никакие самые смелые лекарства...

– Поздно уже, – прервал его Никодим и, усмехнувшись, показал на мальчика, который не отрываясь смотрел на колбасу, – может не будем пацана травить байками?

Когда Луций вышел вместе с чайником, Вадим Александрович несмотря на полноту живо вскочил с места и отозвал Никодима к окошку, так чтобы Василий не слышал:

– Ты, болван, засветился, – сказал он грубым шепотом, – хорошо, что концы ко мне идут, а то уже перешел бы на казенные хлеба.

– Кто? – спросил Никодим.

– Не твоя забота, – отмахнулся толстяк, – сами справимся. Только ты в лицей больше не ходи. На тебя здесь уже сторожевик гуляет. Все, что на столе, возьми, – мотнул он головой в сторону оружия, – завтра выправим тебе разрешение и все документы для поездки. Остерегись, не своей головой рискуешь.

– Я сыск уважаю, – шепотком отвечал Никодим, – старая школа российских сыскарей работает получше нашей контрразведки, только в лицее я вполне затерян среди студиусов, да и директор ориентируется на крепкую руку...

Однако, встретив свирепый взгляд Вадима Александровича, речь свою прервал и осторожно загрузил оружие в карманы пиджака.

– Я исчезаю, – торопливым шепотом приказал толстяк, – а ты чай попей, да и топай отсюда. Я тебя по хазовкам ловить более не собираюсь. Утром ко мне за билетом и марш-марш в Петербург. Имей в виду, это тебе не Москва "старушка-простушка", там без выправленного документа и часу не продержишься, и на улицу носа не сунешь, и в номера ни въедешь. Нищенский хомут сбрось! – строго показал он на заношенный пиджачок. – Обрядись в первоклассное английское платье, для поездки всего получишь с лихвой.

– Мне прикрытие нужно, – сказал Никодим, тряся головой от полученной взбучки. – Я хотел с собой братьев взять, они в наших делах ни уха, ни рыла, и захотят, так не сдадут. Крючок для старшего есть, не сорвется. Я бы сам рожу из гостиницы и вовсе не высвечивал. Эти двое ни в какой картотеке ни значатся. Зуб даю на отсечение.

– Смотри, – равнодушно пожал плечами толстяк, – ответ твой. Не жопой, головой ответишь в случае неудачи.

Когда Луций вернулся с подносом, на котором дымились стаканы с крепким чаем, ни Никодима, ни бывшего школьного учителя истории уже не было. В углу спал младший братишка с недокусанным шматом колбасы в руке, а на столе, придавленная нунчаками, белела записка.

"По прочтении сожги, дубина", – ознакомился юноша и заскрипел от злости зубами.

4. ВЫБОР СЛОВНе успев прийти ни к какому выводу относительно Никодима, Луций зашел в аудиторию и, подняв руку в знак приветствия, осторожно прошел на свое место. Магнитофон все также бесстрастно препарировал качества речи.

Всякое суровое, стремительное вновь создан-необыч-ное тотчас придуманное слово в гневе, нападках делают речь правдивой и как бы воодушевленной. Там, где мы высказываем другое какое-нибудь душевное переживание, применять те же самые средства конечно нецелесообразно. В патетических частях речи, при душевных страданиях, когда оратор хочет вызвать сострадание, более нужны чи-про-стота, сладос-прия-тность.

Мощность речи есть не что иное, как знать и уметь должным образом и вовремя пользоваться всеми вышеназванными видами речей и им противоположными, а кроме того еще и всем остальным, что приводит к созданию тела речи. Мощности особенно близка сжатость.

Недостатки речи: сбивчи-ребячли-вость, напыщенность и ложный пафос. Сбивчивость возникает, когда не привлекая средств, создающих точность, перегружают речь, делая ее пространной. Если напыщенная речь в стремлении превзойти возвышенную надута, неискренна, противоположна желанному, то ребячливая в стремлении к необычай-привлекатель-изыскан-ному низмен-мелоч на, с-хо-ластичдуль-на.

Борясь с оцепенением и ощупывая слегка побаливающее туловище, Луций с удовольствием вспоминал случившееся на вчерашнем занятии по курсу "Власть над толпой". Это был единственный семинар, который он никогда не пропускал. Вел его отставной демократ Пузанский, бывшая правая рука мэра Попова, память о котором осталась в виде бюста, изображавшего разделенный на две половинки круг. Пузанский, историк по образованию, поднаторел на митингах и собраниях, пока они высочайшим повелением не были запрещены. Он излагал свое учение с жаром и энергией, неизрасходованными в бурные девяностые годы. После одного случая, когда Пузанский в качестве предметного урока на улице заворожил очередь алкашей, развернул их прочь от водочного магазина и отправил на разгром капиталистической собственности в Зеленоград, весь класс верил ему безоглядно и только мечтал повторить свободный урок.

Последний демократ был широк как мамонт. Вместо клыков у него свисали белые закрученные усы.

Луций быстро раскрыл общую тетрадь и принялся конспектировать.

– В каждом отдельном случае, – вещал Пузанский, – вы должны точно представлять себе цель воздействия и аудиторию. Если, например, надо увести с площади толпу воющих дебилов, то кретизна речи и жестикуляция должны разительно отличаться от беседы с группой юных домохозяек на предмет варения говяжьего языка. Даже если вам придется в процессе беседы убедить их вообще отказаться от мяса.

Итак, весь класс – дебилы, я – оратор. Луций – оппонент. Начали. Кстати, с чего я всегда начинаю? Ну, лучший ученик?

– Надо разжечь их. Слегка эпатировать, сшибить стереотип поведения. Дальше действовать по обстоятельствам. Что касается цели, то в этом случае я пас. Что еще можно сделать с дебилами, которые выпали из социума и живут первобытной жизнью?

– Сейчас увидишь, – загадочно улыбнулся лектор и хлопнул в ладоши. – Дебилы, на площадь.

Тотчас все перешли в актовый зал, который своей громадностью и пустотой более, чем другие помещения, напоминал городскую площадь. Дебилы разлеглись в освобожденной от стульев половине, некоторые для правдоподобия до пояса разделись, другие имитировали сексуальные игры, типичные для поселения дебилов в большом столичном городе. Пузанский и Луций, изображая праздношатающихся туристов, побрели между стульями, причем юноша все время устремлял взгляд на потолок в поисках музейных редкостей и потому спотыкался; Пузанский, напротив, все время глядел под ноги, будто разыскивая закопанный его прадедушкой, кронштадтским мещанином, клад, и поэтому первым наткнулся на полуголого дебила, затаившегося в кустах.

– Бедняга голоден, – констатировал Пузанский, брезгливо ухватив двумя пальцами худое обнаженное плечо и выводя туземца из кустов на свет божий. Тотчас его взгляду будто бы открылось и все племя, которое при виде чужих стало повизгивать от ярости и ерзать по земле. Но Пузанский широким жестом отодвинул от себя дебила и сказал, тыча ему пальцем под ребро:

– Здорово, братва! В этом мудацком городе ни одного человеческого лица не увидишь, все какие-то блядские морды. Наконец-то бог вас послал. Объясните вы мне, за какие грехи вы сидите здесь голодные и раздетые, когда весь город полон жратвы и девок. Может, за грехи ваших предков в седьмом колене. Или еще за что?

Дебилы немножко пошушукались, а потом стали приближаться. Видимо, слова Пузанского оказались им по нраву.

– Мы и предков своих никаких не знаем, – утешил преподавателя крупный цаплеобразный дебил, подсев к нему совсем близко. – Детдомовские мы, нас родители бросили в нежном возрасте, а государство подняло.

– Что же вы тут сидите? – спросил Пузанский укоризненно, и под его проникающим взглядом дебилы стали стыдливо отворачиваться и расползаться. – Объясните вы мне, может, я чего недопонимаю, почему вы здесь, а, скажем, не в каком-нибудь из бывших домов компартии, или, в конце концов, не в апартаментах гостиницы "Космос", где ванные в каждом номере, тепло и уж по одному буфету на этаж есть всяко.

– Да бедные мы, – нехотя признались дебилы, – денег у нас нет. И, признаться, никогда и не было. В гостиницах же за все надо платить, да похоже не простыми рублями, а валютой.

Что такое валюта многие дебилы понимали слабо, но очень это слово уважали.

– Но деньги же где-то есть?! – начал второй раунд Пузанский. – Похоже, что помимо ваших карманов остались места, где рубли водятся и в большом количестве. Вы родились на свет, чтобы быть счастливыми, трахаться под солнышком, любить своих детей и путешествовать. Кто из вас был дальше Люблино? Молчите? Вот то-то... И еще. Нельзя у этих дегенератов, которые у власти, просить. Они просьб не понимают. Они от чужих просьб надуваются как индюки и начинают чужое хапать с удвоенной быстротой. Хотите жить хорошо?

– Хотим! – взвыли дебилы.

– А внушать всем страх, причем самим никого не бояться?

– Хотим!

– Самим распределять жратву, оружие, одежду, деньги, квартиры? – тут уж Пузанский не стал дожидаться ответа, а стремительно продолжил. – Тогда собирайте всех наших от южных границ города до северных. Общий сход у центрального барка на Добрынинской площади. Там, где денежки лежат. Подыгрывай, – шепнул учитель Луцию.

Тот на секунду задумался, обвел взглядом ряды своих сокурсников, которые играли роль дебилов с блеском, который не объяснить одним только артистизмом, и закричал:

– Чем больше нас соберется, тем больше шансов, что мы захватим деньги! Даешь Императорский банк!

С криками "даешь!" дебилы набросились на Пузанского и Луция, сбили их с ног и промчались к выходу из актового зала, потому что как раз прозвенел звонок. Луций, слегка помятый, вскочил первым и протянул руку, помогая подняться грузному преподавателю.

– Дебилы! – выругался тот, отряхивая брюки и тряся ушибленной шеей.

Все это время магнитофон абсолютно невозмутимо продолжал лекцию, нимало не задумываясь о неприятностях, которые могут поджидать преподавателя в его непростом деле.

– Четвертый недостаток патетического стиля – неуме-ст-рен-ные во-сторг одушевление, подъем, названный учителем императора Тиберия Теодором Гадарским ложным пафосом.

Сенека иллюстрирует примерами в диалоге Нерона с Сенекой величие речи словами Нерона, а недостатки – словами Сенеки.

Нерон:

Толпу лежачих топчет.

Сенека:

Ненавистных лишь.

Нерон:

Храни нас меч.

Сенека:

Надежней – верность подданных.

Нерон:

Быть страшен должен цезарь.

Сенека:

Должен быть любим.

Нерон:

Страх нужен!

Сенека:

Тяжко все недобровольное.

Нерон:

Хочу повиновенья.

Сенека:

Справедливым будь.

Нерон:

Я все решаю.

Сенека:

С общего согласия лишь.

Нерон:

Клинок внушит почтенье.

Сенека:

Да не будет так.

Нерон:

Терпеть и впредь без мести покушения,

Стяжать от всех презренье, вдруг убитым быть?

Враги умрут: они мне подозрительны.

И за любимым братом пусть постылая

Уйдет жена. Пусть рухнет все высокое.

Услышав про клинок, Луций вновь нашел повод полюбоваться найденной им формулировкой, тщательно проговорив ее про себя, и... засомневался:

"Может, в самом деле им преподают безобидный и действительно необходимый курс риторики, и не методы Нерона ставят в пример, а используют, как образец, единственно сохранившуюся пьесу на римский сюжет. Не случайно, что и сохранилась именно эта трагедия, ведь народу ближе всего истории про жестоких тиранов, пьющих человеческую кровь."

– Смущенный Нероном Сенека тщательно подбирает слова, – продолжил свой панегерик магнитофон. – Он пользуется заповедями о выборе, красоте, благозвучии, приятности слов для зрения.

Когда Сенеке приятно смотреть на Нерона, то и высказанное словами красиво.