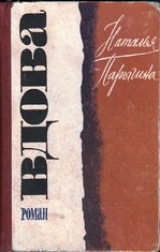

Текст книги "Вдова"

Автор книги: Наталья Парыгина

сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)

7

И снова по утрам завод будил город долгими гудками. Невыспавшиеся, полуголодные, уставшие, от войны, забот и горя, шли на завод женщины. Ссутулившиеся под бременем прожитых лет тащились старики – не старики, а к старости близкие мужчины. Подростки, толкаясь и дурачась, обгоняли взрослых. Инвалиды в линялых гимнастерках с солдатской неутомимостью шагали в пестрой трудовой колонне.

Рассыпавшись по цехам, вооружались слесари гаечными ключами, устанавливали на фундаменты военным вихрем сорванные с места аппараты. Сварщики огненными швами соединяли трубы. Каменщики выкладывали на продырявленных стенах кирпичные заплаты.

Дарья работала слесарем. Тяжко дается бабам слесарное дело. Да мало ли в жизни непосильной, неженской работы одолели. Видно, и эту надо одолеть.

Начальником над несколькими бабьими бригадами оказался Григорий Спирин. Постарел он с тех пор, как обсуждали его и чуть со стройки не выгнали, признав помещиком, спина коромыслом выгнулась, из-под старой кепчонки седые волосы торчат, глаза запали и потускнели. Но слесарем за те же годы стал знающим, с механизмами породнился и себя в работе не щадил.

– Ты, Дарья, – сказал на первом наряде Спирин, – будешь вроде бригадира. А помощниками тебе назначаю... – Он обвел взглядом незавидные свои кадры, вытянул руку с выставленным вроде пистолета указательным пальцем:

– Тебя как зовут?

– Шурка, – бойко отозвалась молоденькая девчонка. – Шурка Лихачева.

– Лихачева... Лихая, выходит. Вот тебе одна помощница, Дарья. Другую посмирней выберем. Твоя фамилия как – Опенкина?

– Опенкина.

– Знакомы мы с Ксенией Опенкиной, – сказала Дарья. – Только будет ли с нее в бригаде прок?

– Проку добейся, – отрубил Спирин.

Дарья больше не стала спорить – не любила лишних слов. Усмехнулась только про себя, подумав: тошно покажется Ксении завод восстанавливать. Чего она из больницы ушла? В больнице легче все же...

Когда к цеху шли, вспомнила Дарья разговор с Ксенией перед эвакуацией.

– Ну, как, – спросила Ксению, – лучше тебе при немцах жилось, чем при советской власти?

– Да господи, да какая же при фашистах жизнь, – запричитала Ксения. – Об одном думала: запрятаться в уголок, как козявочке, чтоб под фашистский сапог не угодить.

– Козявочка... А теперь, гляди, и козявочек заставляют завод восстанавливать. Ты чего из больницы-то ушла?

– Кабы ушла... Выгнали! За какую-то рваную простыню выгнали да еще грозились под суд отдать. Пятнадцать лет работала – не посмотрели.

– Вон как... В бога веруешь, а чужое взяла.

– Верующим тоже надо жить, – возразила Ксения. – Разве я одна? Все тащат! И тряпки, и продукты... И лекарства на стороне продают. Всяк рвет, что может.

– Не ври! – одернула ее Дарья. – Сама виновата, так весь свет воровским сочла.

– Не думала, не гадала под твою власть угодить, – обиженно проговорила Ксения. – Какое мое здоровье – слесарем работать? Вызвали, приказали: ступай на завод. Уборщицей – куда ни шло. А слесарем – это ведь какую силу надо.

– Да тебя хоть в телегу запрягай, – перебила Шурка. – Только кнут надо хороший.

И расхохоталась, сверкая широкими плотными зубами.

Ксения зло покосилась на нее.

– Ты мне не тыкай, я тебе в матери гожусь.

– Я бы от такой матери голая в окно выскочила, как на пожаре.

Дарья вспомнила о своих бригадирских обязанностях.

– Зачем дерзишь, Шура?

– Пускай не ноет! Терпеть не могу, когда хнычут.

Так с первого часа нарушился в Дарьиной бригаде мир. Ксения злилась, Шурка ее поддразнивала. А работать, хочешь не хочешь, надо вместе.

Шурке недавно стукнуло шестнадцать, но пережить успела много. Семь классов кончила, оккупацию в деревне у бабки на печи пересидела. Отца на фронте убили. Мать еще до войны померла. Бабка старая, себя не прокормит. Приехала Шурка в Серебровск.

Дарья рано приходила на завод, но Шурка почти всегда успевала раньше. Азартная в работе оказалась девка, и Дарья ее за то полюбила.

До начала смены Дарья с Шуркой занимались второстепенной работой, которая в норму не включалась: разбирали ненужные, списанные аппараты, чтоб использовать потом для сборки старые болты. Ксения приходила за несколько минут до смены, а случалось – и опаздывала, и тотчас начинала жаловаться.

– Всю ночь не спала, голова болит – моченьки нету.

– Мужика тебе надо, тетка Ксения, – серьезно и вроде бы даже сочувственно проговорила Шурка, а у самой глаза полыхали озорством.

– Тьфу! – озлилась Ксения. – Я в твои годы и думать про это стыдилась.

– Думать стыдилась, а делать-то, поди, – нет, – не унималась Шурка.

– Шура! – одернула ее Дарья.

– Ничего, – сказала Шурка, – от шутки беды нету, а без шутки эту работу не одолеть.

Спирин подходил не часто. У Спирина весь день из забот соткан. Аппараты собрать не хитро бы, да чем собирать-то? Ни гаек, ни болтов, ни фланцев, ни ключей гаечных. Не работа – маята. Дарья старалась без крайней нужды Спирину не докучать. Получили задание – надо справляться.

Разобрать систему, разболтить казалось делом не больно трудным. Откручивай болт за болтом, снимай части да по порядку складывай. Ксения и то кой-чему научилась, пыхтела, вздыхала, а работала. Промывать и чистить детали – это и вовсе женская работа, Дарья любила наводить чистоту и блеск. Мука начиналась, когда приступали собирать систему. Не поддавалось железо бабьим рукам.

Случалось – Дарья не выдерживала, со звоном швыряла на пол ключ:

– Пойду, признаюсь Спирину, что не справляемся.

– Давно бы так, – одобрительно говорила Ксения.

Но Шурка – нет. Хватала Дарью за руку:

– Погоди, тетя Даша, давай еще попробуем.

Тетя Даша... В тети попала. Давно ли сама на стройку вот такой девчонкой пришла... Молодому кажется – годы на месте стоят. А она, молодость-то, отшумит листвой зеленой, завянет и сгинет. В доброе время – без спешки, в лихолетье – до срока.

– Помогайте! – кричала Шурка, ухватившись за гаечный ключ обеими руками.

Ставила Дарья на ключ руку рядом с Шуркиной рукой.

– Взяли! – орала Шурка, напрягаясь всем телом.

Не поддавался ключ.

– Ах ты, гад! – яростно кричала Шурка и добавляла крепкий мат.

– Как у тебя язык-то поворачивается! – возмущалась Ксения.

– А вот так!

И крепче прежнего выдавала ругательство.

– Холера ты окаянная, – журила ее Дарья.

Но зла у нее на Шурку не было. Жизнь у девчонки суровая. Ей бы в школу с книжками бегать, в лапту с подружками играть.

– Взя-ли!

Дарья с Шуркой разом, свыше сил напружинившись, рванули ключ. И повернулся!

– Ага! – торжествующе взревела Шурка. – Пошел. А то – не матерись. Да мат ему вместо смазки... Ты, тетя Ксения, ни разу, что ли, не материлась?

– Не осквернила уста свои, – смиренно сказала Ксения.

Шурка захохотала.

– Такую скучную жизнь прожила!

Шурка обедать бегала в столовку, а Дарья с Ксенией приносили из дому по кусочку хлеба, холодную картошку в мундире да темную, крупными кристалликами соль. Устраивались на перевернутом ящике либо на штабеле досок, ели не спеша, запивали водой из бутылок.

Завод опять напоминал стройку. Многолюдный стал и шумный, часто мелькали среди кофт и платков солдатские гимнастерки – возвращались в город раненые фронтовики, а иных и здоровых отпускали из армии по просьбе завода за крайней надобностью для производства.

Дарья споро управилась с едой, все она привыкла делать быстро, не тратя лишних минут, а Ксения все жевала свою картошку, вяло, тяжело двигая челюстями. День выдался солнечный, но не жаркий, лето уже заметно приближалось к концу. В прошлом году в эту пору ходила по ягоды да по грибы. Вспомнился сибирский лес ласковым шелестом листвы, веселым звоном кузнечиков, кружевными тенями на траве. С Василием бы по лесу-то побродить...

Ксения как подслушала ее мысли.

– Все об Василии небось думаешь?

– Как не думать? – согласилась Дарья. – Две жизни в одну сошлись, а война опять их располовинила.

– То-то! А мой мужик давно в земле, не об ком горевать. Да и живого его добром не вспомню. Кулаком ласкал, синяки не сходили... Только и узнала спокой, когда помер. Тебя не бил мужик?

– Василий-то? Что ты...

– «Что ты...» Удивилась даже. А я вот при моей жизни на других удивляюсь. Которые в ладу живут. Которые от любви голову теряют. Ты хоть тут сидишь с ребятами, писем ждешь. А другая ведь на фронт, под пули лезет, лишь бы к нему ближе быть. Дура! Только даром ребеночка загубила.

– Про кого ты?

Ксения сжала тонкие губы, остужая себя от непривычной горячности. Но тянуло ее на разговор, надоело молчать, чуть не всю жизнь молчком прожила.

– Про Ольгу я. Про Нечаеву.

– У Ольги не было ребеночка, – не сразу сообразив, о чем речь, возразила Дарья.

– Не было, – согласилась Ксения. – А мог быть. Теперь бы уж на своих ножках ходил. Нет! Прибегла в больницу, плакала перед докторшей. Должна я на фронт ехать. Не могу я сейчас дите родить.

Дарья с пристальным недоумением разглядывала Ксению, не зная, верить ли ее словам. Ольга наяву и во сне грезила ребеночка родить.

– Откуда ты знаешь?

– Я в соседнем кабинете полы мыла, весь разговор слыхала. «Что ты, – докторша ей говорит, – что ты, столько лечилась, столько дожидалась радости, а хочешь убить ее...» – «Дожидалась, – Ольга ей, – а теперь не могу родить, теперь я воевать должна. Наум на фронте, и я должна быть на фронте, одному делу служить. Потому, говорит, люблю я его». Вот какая любовь... Хуже сумасшествия. Понимаешь ты такую любовь?

Дарья промолчала. Мелькнула вдруг в ее памяти давняя картина: барак – столовая, сырость, полутьма, запах прелой капусты, и у стола – понурая, растерянная Ольга, неизвестно где обронившая карточку. Кто бы угадал тогда, какая стойкая душа вызревала в полуграмотной деревенской девчонке, какая страсть к жизни крепла в ней? Наум Нечаев разглядел первым. И за то платила ему Ольга любовью, готовой на самую страшную жертву.

– А Наум знал ли про ребеночка?

– Не знал, – сказала Ксения. – Спросила ее докторша, знает ли муж. «Нет, – говорит. – У него тридцатого июня день рождения, к этому дню я тайну берегла, а тут – война». И про то сказала ей докторша, что вряд ли будут потом дети. Никаких слов не послушала.

– Ксения, а правда ли говорят, что ты можешь аборты делать?

Недобрая ухмылка пробежала у Ксении по губам:

– Ай потребовалось тебе?

– Нет. Так просто.

– Вот потребуется – тогда приходи. А так на что пытать.

Ксения первая поднялась, тяжело передвигая ноги в старых, стоптанных ботинках, направилась в цех. Дарья пошла следом.

Безжалостно выматывал силы завод. И Дарья не щадила сил, где бы можно сберечь – не берегла, ему отдавала, детищу своему железно-кирпичному, чтобы скорее встал на ноги. А у самой, когда шла с завода после смены, подкашивались ноги.

Ребятишки подросли, с грехом пополам хозяйничали. Митя на Нюрку покрикивал:

– Ставь тарелки на стол, обедать будем.

Дарья опускала ладонь на круглую Митину голову:

– Хозяин ты мой вихрастый...

Митя хмурился. Дела он исполнял взрослые, а хвалила мать, как ребенка...

Нюрка молча, серьезно расставляла тарелки. Дарья редко ласкала Нюрку. Почему-то меньше, чем Митю и Варю, любила ее. И девочка каким-то чутьем это понимала.

Дарья с вечера отделяла ребятам продукты на обед: полстаканчика крупы, несколько картофелин, сама наливала в кастрюлю воды. Вроде бы густая должна быть похлебка, а тут – крупинка крупинку не догонит.

– Митя, ты всю ли крупу спустил в суп?

– Всю, – глядя в тарелку, кивнул Митя.

Нюрка выдала брата.

– Мы только маленечко сырой поели, – виновато проговорила она. – Только маленечко!

– Эх, вы...

Чесался у Дарьи язык отругать ребят как следует, но не дала ему воли. Пожалела Митю с Нюркой. Впроголодь живут. Хлеба досыта не видят. Когда конфеты по карточкам получишь, сами просят:

– Поди, мамка, продай конфеты на базаре, а хлеба купи.

Молча черпала Дарья оловянной ложкой жидкую похлебку. Митя первым кончил есть, встал из-за стола, за спиной матери тихо сказал:

– Мы больше не будем, мамка.

Радио Дарья не выключала ни днем, ни ночью. «С тяжелыми боями...», «Преодолевая упорное сопротивление противника...», «Героически сражаясь с врагом...». Смерть и кровь, кровь и смерть виделись Дарье за каждым словом о войне.

Много еще городов под немцем, конца не видать войне. Многие женщины стали ходить в церковь, молились, с просьбами шли и с горем шли. Но бог равно был жесток и к тем, кто верил в него, и к тем, кто не верил. А может, не властен над людскими судьбами.

Дарья не ходила в церковь. Спорила с женщинами, как, бывало, с бабкой Аксиньей спорил Василий. Выйдет Дарья в сумерки посидеть на лавочке, поглядеть на Серебровку и расстилающиеся за нею поля и услышит от кого-нибудь:

– Надо завтра в церковь сходить, за здравие фронтовиков наших помолиться.

Дарья резко обертывалась на голос.

– Не от бога зависит их жизнь. От пули фашистской. От мины, гранаты, бомбы, снаряда...

– Захочет – и отведет смерть от человека, с кем милость его...

– От одного отведет, а на другого наведет. Если всемогущий да милосердный – на что допустил войну эту бесчеловечную?

– За грехи наши наказывает, – вздыхали старухи. – Господь покорности ждет от людей.

– Покорности! На что ж ему моя покорность? – едко говорила Дарья. – Сотворил человека гордым, а после гнуть начал. Чтобы властью своей натешиться, что ли?

– Не богохульствуй, Дарья. Не простит тебе бог.

– Отстаньте вы от меня со своим богом, – вдруг сникнув, устало проговорила Дарья.

А ночью, во тьме, терзали ее бессонница и страхи. И уже казалось – есть он, есть, таинственный и непонятный, с жестокими своими законами, с причудами. Каялась Дарья, что вступила с бабами в спор. Пусть думают, как хотят. Наговорила невесть что. Вдруг и вправду озлится вездесущий и нашлет на Василия погибель? Ни за кого Дарья не боялась, ни за себя, ни за детей, все беды в одной стороне мерещились – на фронте, где Василий. И уж хотелось Дарье просить у бога прощения. И просила.

– Господи, прости, – шептала, глядя в темный потолок, – прости меня, бабу бестолковую, сохрани в живых Василия, отведи от него смерть железную... Господи, прости...

В церковь не шла. Если бог вездесущий, так и без попа услышит, что он, поп-то, вроде переводчика, что ли... И перед Василием стыдилась. Далеко он, не узнает, а все же вышло бы против его воли, если б молилась Дарья по-настоящему, в церкви. Коммунист Василий. Нельзя жене коммуниста в церковь ходить. Ночью же, в темноте, в тишине, нарушаемой лишь сопеньем спящих детей, Дарья иногда униженно просила бога за мужа-коммуниста.

Но и на этот раз не внял ее мольбам бессмертный властелин мира. В дождливый осенний день, острой болью, как клеймом, навсегда отпечатавшийся в памяти, получила Дарья похоронную.

С черной кожаной кошелкой, купленной еще до войны, Дарья медленно поднималась по лестнице. С завода зашла за хлебом – показалось ей, что Мите недовешивают хлеба, решила сама брать. Вот и площадка... Дарья постучала в дверь.

– А у нас письмо! – закричала Нюрка, едва мать переступила порог.

– В конверте, – приглушенно-дрожащим голосом проговорил Митя. – Ты не велела распечатывать.

В конверте... Василий ни разу не присылал в конверте, всегда свертывал треугольником. Значит, не от него. Дарья в мокрых ботинках кинулась в комнату, оставляя на полу грязные следы.

По столу небрежно были раскиданы Митины учебники и тетрадки. Дарья спешно обежала взглядом стол, но не увидела письма.

– Да где же... – нетерпеливо начала она.

– На окошке, – перебила Нюрка, остановившаяся в дверях.

Дарья обернулась к окну. На подоконнике лежал серый конверт. Еще не взяв его в руки, Дарья разглядела внизу цифры. Полевая почта. С фронта.

С конвертом в руке Дарья медленно опустилась на стул. Митя и Нюрка остановились по другую сторону стола и смотрели, как Дарья отрывает от серого конверта неровную полоску.

– Может, это из госпиталя, – сказала Дарья. – У госпиталя тоже полевая почта.

– Даниловы на прошлой неделе получили такой же конверт, – сказал Митя. – С похоронкой.

– Молчи! – крикнула Дарья.

Дрожащими пальцами она выдернула из конверта маленький листок. И первое, что увидела, – четко, как на могильной плите вписанную чернилами между печатных слов фамилию «Костромин». Костромин Василий Павлович пал... смертью храбрых...

Странный черный туман надвинулся на Дарью, окутал ее, отгородил от всего мира. Все пропало в этом тумане: стол с Митиными тетрадками, залитое дождевыми струями окно, сын с его настороженно-робкими глазами, понурая Нюрка, неровно надорванный конверт... Осталась Дарья один на один с чем-то новым, непоправимо страшным и еще не осознанным, тянулись из тумана невидимые костлявые руки, хватали ее за горло, сжимали, душили, и уже нечем ей было дышать... Еще несколько мгновений – и задохнулась бы.

– Мамка! – крикнула Нюрка, испугавшись мертвенной бледности лица Дарьи.

Этот отчаянный крик охолонул Дарью, словно выплеснутый в лицо ковш воды. Дарья до боли в скулах стиснула зубы, выпрямилась на стуле. Хотела что-то сказать, но зубы не разжались, казалось, никогда они теперь не разомкнутся и не сможет Дарья заговорить. «Про Варю больше не надо врать, – с холодным спокойствием, почти с облегчением подумала Дарья. – А то все боялась, что буду говорить, когда воротится Вася...»

– Дай, – требовательно сказал сын и, встав рядом, потянул у Дарьи из рук письмо.

Она держала крепко, не читала и не отдавала, и едва ли понимала, чего добивается Митя.

– Дай, мама, – повторил Митя.

– Убили нашего папку, – тихо, отчужденно проговорила Дарья. И во весь голос, испугав детей, надрывно выкрикнула: – Ой, убили! Ой, убили!

Она обхватила сына руками за плечи, припав лицом к его худенькой жесткой груди, и в голос зарыдала. Нюрка, все так же стоя по другую сторону стола, тоже заревела.

– Ой, сироты вы мои разнесчастные, – с причитаниями рыдала Дарья, – нету у нас батьки, настигла его пуля фашистская... Ой, горе мне... Васенька ты мой милый, родной ты мой...

– Пусти, – сказал Митя.

Он попытался высвободиться из материных рук, крепко стиснувших его двумя кольцами, но не смог. Тогда Митя присел и выскользнул из ее объятий. Дарья кинула руки на стол, упала на них головой и рыдала, сотрясаясь всем телом.

Она все еще сжимала в пальцах известие о гибели Василия. Митя потянул его из рук матери, и на этот раз она отдала. Мальчик встал у окна и в сумерках прочел все: «...пал смертью храбрых. Похоронен у села Каменка...».

Дождь лил и лил, упругие струи резиновыми жгутами бились в окно, торопливо бежали по стеклам, журчали, падая из желоба в бочку. Сквозь сумерки и дождь ничего не было видно, но Митя напряженно всматривался в серую мглу, будто хотел разглядеть в дальней дали неведомую Каменку и мертвого отца, и могильный холм. «А там сейчас тоже дождь или нет?» – подумал он.

Рыданий матери уже не было слышно, и Нюрка умолкла, тягостная, жуткая стояла в комнате тишина. Митя знал, он почти физически чувствовал, как матери сейчас тяжело, но не подходил к ней, глядел на бегущие по темному стеклу дождевые струи и слушал шум дождя, безвольно отдавшись охватившему его оцепенению. Он всем своим существом был с отцом, с полузабытым за годы разлуки человеком, совсем особенным и бесконечно близким человеком, которого уже нет.

Тихие шаги послышались позади. Митя стоял в прежней позе, не шелохнулся, не повернул головы, он хотел сейчас оставаться наедине с отцом, наедине со своим первым взрослым горем.

– Митя, – тихо сказала Нюрка, – я ись хочу.

– Дура! – крикнул Митя.

Нюрка тихо всхлипнула.

– Папку убили, а ты: ись!

Но он сам вдруг почувствовал сосущий голод и пожалел Нюрку. Она прислонилась к стене и беззвучно плакала, вздрагивая худенькими плечиками. Митя опять отвернулся к окну. А мать сидела все так же неподвижно, не зажигая света, в тиши и сумраке, не замечая детей, одна со своей печалью.

Трое их осталось, и все сейчас были врозь, словно Василий оттуда, издали, с фронта, прежде невидимо держал за руки детей и Дарью и соединял в одно, а теперь не стало его, выпустил он их руки из своих ладоней, и они сразу отдалились, поодиночке переживая беду. Знала Дарья, что надо бы пожалеть и утешить детей, но не было у нее сил и не было слов. «Убили Васю... убили... убили», – беззвучно шептала она.

Неодолимой тяжестью навалилась на нее тоска, сковала, подмяла, лишила воли. Сидела Дарья в темной комнате, стучал в стекло дождь, Нюрка тихо всхлипывала. Неизвестная Каменка, деревня, похожая на Леоновку, представилась Дарье, братская могила, Василий без гроба, с другими павшими солдатами в этой могиле. Может, неловко лежит, рука подвернулась либо голова запрокинулась... Ничего не поправишь теперь. И все равно ему.

И вдруг ясно, трезво представила себе Дарья долгие одинокие годы, какие придется ей жить с пустотой в сердце, без ласки и помощи. Одной работать, одной детей растить, одной ночи долгие тосковать. Надвое раскромсал ее жизнь малый листочек в сером конверте, счастье минувшее отсек. Не от кого больше ждать писем. Не для чего ждать конца войны. Ребятам расти безотцовщиной. Мне вековать вдовой.

Дарья тяжело, будто разом постарев на десяток лет, поднялась со стула. Всего горя зараз не перегорюешь. Надо жить.