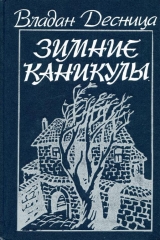

Текст книги "Зимние каникулы"

Автор книги: Владан Десница

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)

Неподалеку от села, возле Батуровой кузни, их встречала вся колония: впереди всех стоял шьор Карло, который, приветствуя их, размахивал, точно флажком, своим платочком, два конца которого были привязаны к палке. Он был несколько бледен, но в остальном – совершенно жив и здоров, как было и три дня назад, когда с ним беседовал на площади в Задаре Помпе Баук.

Позже шьора Тереза неизменно стояла на той точке зрения, что ему наверняка навредили эти его венгерские паштеты («Какие-то там ихние поросята, бог знает из чего сделаны, которые не для нашей местности и не для нас»), и подчеркивала, что говорила об этом с самого начала. Никто ей не возражал.

XXVII

Экскурсия на Градину была, вероятно, последним приятным воспоминанием о пребывании в Смилевцах. Как и предсказывал Ичан, пора хорошей погоды заканчивалась: вскоре зарядили дожди и небо покрылось тучами.

С исчезновением солнечных дней все в корне переменилось. Скромная частица радости, которая содержится в вещах, вроде бы стала еще меньше и незначительнее, дурное настроение слов-во вошло и в неодушевленные предметы. Круг горизонта исчез в тумане и растворился в серой мгле, круг повседневных событий сузился и замкнулся, а между двумя этими сферами раскинулся широкий пояс пустоты. Передвижения ограничились, а взгляд словно бы укоротился и сосредоточеннее нацелился на ближайшие повседневные предметы, которые теперь обнаружили свои жесткие и утомленные физиономии. И стало так, как если бы каникулы вдруг превратились в изгнание. Беженцы сидели в темной горенке с очагом и сушили у огня истрепанную обувь, молча внимая астматическим вздохам дождя на крытой камышом крыше, шорохам воды, стекавшей по стенам, клокотавшей и всхлипывавшей у земли, бульканью мужицких ног в лужах на дворе, струйкам дождевой воды, с непрерывным неровным звуком, от которого чесался позвоночный столб, падавшей в вогнутое ведерко, – разные шумы дождя, который лился без перерыва, который окружал их и угнетал, и сотнями своих звучаний подавлял со всех сторон. Отделенные таким образом от всего завесой тонких косых струек, они словно бы внимали шелесту бурно вздымавшихся вокруг трав, перепутанных и нерасчищенных, сжимавших вокруг них свой обруч. Из прокопченной лачуги в тяжелый и насыщенный влагой воздух дым едва выбирался наружу, тут же возвращался обратно и колебался кольцами и кругами, вновь оседая на очаг. И в этом дыму у Лизетты истекали слезами глаза в бесконечном ожидании, пока закипит вода для лапши или с картошкой, под аккомпанемент непрерывного хрюканья Мигуда, который роет размокшую землю, и разбитого голоса матери-соседки со двора, которая, бранясь, зовет куда-то запропавшего ребенка.

А когда опускается тьма, а дождь по-прежнему не прекращается, даже не ослабевает и не усиливается, но длится с неизменной утомительной равномерностью, отражающей образ вечности, – кажется, будто они попали в запертый трюм какого-то корабля, который без руля и без ветрил носится в пучине тьмы и воды.

Теперь они трудно переживали расставания, к которым раньше относились равнодушно или почти равнодушно. То и дело вспоминали отъезд Руданов, затем смерть попадьи, отъезд Видошичей и даже недавний уход Никицы Икина, который избавился наконец от своих мучений и неудобного кресла попадьи. У них дыбом вставали волосы на голове, а по коже пробегали мурашки при мысли, что один за другим, словно бы по какому-то молчаливому договору, их покидают, оставляя в пустыне, все знакомые. Тем сильнее они страшились вечной угрозы отъезда Моричей и бессознательно радовались трудностям и промедлениям, на которые наталкивалось открытие в городе торговой лавки.

Даже всегда спокойный и беззаботный Эрнесто перестал владеть своими нервами и начал погружаться в меланхолию. Это проявлялось у него в угрюмости и мелком сутяжничестве; в такую форму он облекал свою печаль, считая ее, должно быть, недостойной мужчины. Чего с ним прежде никогда не случалось, он стал видеть кошмарные сны; какие-то глупые, бессвязные видения, как он их называл. Дважды он видел людей, заваленных заживо в подвале при бомбардировке, – но как-то очень странно, словно бы одновременно и он сам был с ними под землей и убегал от них, а вслед ему неслось затихающее, все более слабое мяуканье – едва слышный голос той кошечки, которая попала в плен за стеклом витрины брошенного магазина.

Рождество и Новый год встретили безрадостно. В эти дни все чувствовали себя еще более одинокими в этом селе, где только они и праздновали это Рождество. Праздник был отмечен единственно тем, что шьор Карло по сему случаю повязал галстук, мужчины побрились, члены Ичанова клана вместе отправились поздравить Голобов и Моричей, а полчаса спустя они сами принимали тех же самых Голобов и Моричей, пришедших к ним вернуть визит. Они потчевали друг друга какой-то домашней ореховой наливкой, сделанной по общему рецепту, и постными печеньицами из темной муки, в которых явно чувствовался избыток всяких примесей.

В конце концов на смену дождю пришел ветер. Разлетелись серые кулисы дождя, скрывавшие горизонт, и взгляд вновь устремился в дали, однако пейзаж уже был иным. Солнце и теперь по-прежнему не показывалось, небо оставалось хмурым. Пейзажи были серые и глухие, проникнутые сдержанной грубостью. Поджал холод, местные жители отсиживались дома, у очагов. Между Смилевцами и городом, между Смилевцами и всем миром пролегли огромные расстояния, навалилось какое-то страшное количество разреженного, неизмеримого пространства. Словно бы село в течение одной ночи переселилось куда-то в неведомую даль, за семь гор, и вдруг оказалось в каком-то горном ущелье, куда едва доносились голоса. Задар и сейчас был здесь, рядом, рукой подать, но и близость эта была какой-то нереальной, лишь кажущейся, а удаленность, которая отделяла их от него, небольшой, однако непреодолимой. Какая-то общая неизвестность парила в воздухе, точно осенняя паутина. Любое желание становилось недостижимым, каждый замысел неосуществимым, связанным с непреодолимыми трудностями и отягченным невидимыми препятствиями. Каждому решению перекрывала дорогу невозможность. А сельские жители, словно бы примирившись с этим, были заранее к этому готовы и соответственно этому приспособили свою жизнь: никуда не двигались и ничего не делали.

Горожане дрожали в своей худой одежонке, пронизываемые до костей ветром, натягивали по две рубашки или по два жилета, укутывали ноги газетной бумагой и вновь запихивали их в мокрую рваную обувь. Мерзкая погода, разбитые дороги, впрочем, крестьянам в эту пору и незачем ехать в город. Поэтому и горожане теперь выбирались туда очень редко; как правило, теперь ездил один за всех, чаще всего – Эрнесто. Он возвращался, толкая перед собой велосипед против ветра, согнувшись, придерживая рукой поднятый воротник, а с руля его машины свисал полупустой рюкзак.

При таком всеобщем расположении духа как бы само собою возникло слепое, непреодолимое желание уехать, выбраться отсюда! И это желание раздували, добавляя к нему каплю за каплей сладостную горечь, новости, которые Эрнесто при все более ухудшающемся пайке приносил из города: в партии, отправившейся пароходом в последний четверг, уехали и такие-то знакомые, и еще такой-то, да еще вот этот… И цепь этих уехавших увеличивалась. Среди них были люди, которые заблаговременно обеспечили себе сносное существование за морем, переправили туда часть своего имущества, подобрали и нашли какое-то новое занятие. «Им легко! У них есть куда ехать. А куда и как мы, голь перекатная? В сборный центр, в какой-нибудь лагерь, разделенные, изолированные, точно прокаженные, точно изгои!»

Однако, несмотря на малоутешительные новости, в них созревало убеждение, что в конце концов само их положение, став невыносимым, вынудит их к отъезду. Следовало лишь подождать, пока невозможность дальнейшего здесь существования заставит их отважиться на этот прыжок в пустоту.

XXVIII

При таких обстоятельствах первый день рождения Мафальды сверкнул скромным светом подсвечника – сверкнул и тут же угас.

В тот день с нее сняли застиранное и уже узкое ей голубое платьице (которое пришлось износить в Смилевцах!) и натянули новое, из тех, что тайком шили для нее и складывали в чемодан Лизетта с Анитой в ожидании лучших времен и в предвкушении новых горизонтов, когда они окажутся там, по ту сторону моря. Из последних остатков белой муки, прибереженной специально для этой цели, они приготовили сладкую лапшу и испекли маленькие пирожные с миндалем. Эрнесто было раздобыл в городе пол-литра какого-то красноватого ликера – нечто напоминающее малиновую настойку в бутылке из-под пива, – однако, к несчастью, бутылка эта дорогой разбилась, что всех огорчило почти как дурное предзнаменование. Но тогда шьор Карло сам отправился в город и благодаря своим старым связям нашел бутылку оригинального задарского Cherry.

Вечер прошел довольно приятно. В честь шьора Карло сварили и настоящий черный кофе, который оставили на случай болезни или какого-либо непредвиденно радостного события, а Капелюшечка в розовом платьице с веночком связанных цветов вокруг шейки была прелестна как никогда. В тот вечер, возбужденная присутствием множества шумных людей и непривычно поздним часом, она разошлась и обнаружила чрезвычайную разумность и игривость. Ее спрашивали: «Где шьор Карло?», «Где Лина?», а она смотрела на них и вытягивала к ним маленький подбородок. Морич подносил к ее уху часы, в тиканье которых она внимательно вслушивалась, обнажая в улыбке беззубые розовые десна. «Вы только посмотрите на нее, она все понимает!» – умилялся Нарциссо. Однако всем она предпочитала шьора Карло. «Его дети любят, он умеет с ними общаться», – объясняла Анита. Блестящими, все понимающими своими глазками следила девочка за играми, в которых что-либо повторялось через правильные промежутки времени, – должно быть, первое, что ребенок, руководимый врожденным чувством ритма и размера, улавливает в окружающем мире. А родителей эти ранние признаки пробуждения детского сознания приводили в безграничный восторг. Согнутые указательный и средний пальцы шьора Карло ползли по столу: «Бу-бу-бу-бух!», и малютка замирала с улыбкой в напряженном внимании, ожидая этого финального, завершающего «бух!» бесконечное множество раз: «Бу-бу-бу-бу-бу-бух!»

Ичан устроился в сторонке, на низенькой треногой табуретке, со стаканом вина и тремя маленькими пирожными в тарелочке на коленях.

– Эх! Что ж еще несколько дней не подождали, пока будет жаркое для нашей Капелюшечки! – посетовал он дважды, словно бы день рождения это такое дело, которое на небольшой срок можно и отложить.

Компания пришла в хорошее настроение и продолжала беседу еще долго после того, как ребенок заснул. Шьор Карло рассказывал о своей встрече с Помпе Бауком, первой после неточного сообщения о его смерти. Это была очень радостная встреча, потому что Помпе был известный шутник.

– Я убеждал его перебраться сюда: «Чего тебе ждать в Задаре, хочешь подохнуть в развалинах как мышь?» Но никак не удавалось его убедить. «Никуда я не пойду, – говорит, – я здесь родился и здесь хочу умереть. А кроме того, я боюсь, чтобы там, в Морлакии, не обратили меня в другую веру. Наверняка перекрестят в какого-нибудь Помпислава!»

Все смеялись до слез. Шьор Карло, сняв очки, вытирал глаза. А без очков лицо его приобретало еще более добродушное выражение, и с него исчезали последние следы решительности и энергичности.

– А знаете ли вы, кого я еще видел последний раз в Задаре?

– Кого же?

– Доктора Фуратто. Я навестил его, беднягу, он лежит в той больнице, в том бараке, как его еще назовешь, который поставили под самой стеной кладбища.

И тут ему, по просьбе Лизетты, пришлось с самого начала рассказать старую историю о докторе Фуратто и госпоже Ванде, историю, которая в свое время взволновала весь Задар и которую они сами знали до малейших деталей, однако сейчас им опять захотелось в эти жуткие времена еще раз усладить душу ее сладостной растроганностью. Все они знали и уважали Фуратто и все были на его стороне, когда несколько лет назад его оставила госпожа Ванда, убежав за море с этим взбалмошным лейтенантом-летчиком. Они вспоминали, как Фуратто ходил тогда по улицам с отсутствующим взглядом и как достойно вел себя в несчастье, не выразившись ни разу дурно о бывшей жене. Более того, говорили, что он защищал ее, когда кто-либо из друзей позволял себе резко ее осуждать. Он не сокрушался даже о том, что она увезла с собою все украшения, даже большую золотую брошку его покойной тетки Шимицы – с головками негров, единственную фамильную драгоценность (помимо перстня с зеленым камнем, который у него и по сей день на пальце), унаследованную им от семейства Фуратто. А когда, наконец, после целого года скитаний по разным городам Италии распрекрасный Паоло ее бросил (прихватив, по слухам, покуда не промотанные части украшений), Фуратто, правда, и тогда ей не написал, но распорядился, чтобы регулярно каждый месяц, первого числа, ей целиком пересылали в Италию его жалованье, которое он получал как преподаватель в училище акушерок. Она какое-то время еще моталась из города в город, потом осела в Венеции, устроившись на работу швеей у какой-то портнихи по выработке нижнего и постельного белья, в предместье. Вот так Ванда в конце концов попала в Венецию своих грез. Однако это не была больше та перламутровая Венеция с виньеток на писчей бумаге Ловро у него на письменном столе, в той полутемной комнатке, что выходила в «садик» и где кротко тикали стенные часы из Триеста, с золотыми цифирками на геральдических щитках синей эмали. Это была Венеция поздней осенью, Венеция кулис, мокрая и без глянца, увиденная в окно швейной мастерской сквозь струи дождя, и на нее Ванда, изредка отрывая взгляд от подшивки простынь и пришивания пуговиц к мужским рубахам, бросала рассеянный взор своих по-прежнему прекрасных, но страдальческих черных глаз, пока порывы южного ветра доносили до ее ушей однообразные удары молота на верфях и запах дегтя в смеси с вонью гнилой воды в лагунах. Задар узнал об этом последнем акте ее безумия от сограждан, рассказывавших, как они видели ее там и как она опускала свои глаза, чтобы не встретиться с их глазами, и ускользала в какой-нибудь узкой улочке, чтобы избежать столкновения. Но и тогда, когда весь Задар, исполненный праведного гнева, ликовал над подобным финалом, Ловро Фуратто единственный не радовался этой истории, и не исключено, что старик пролил не одну слезу в каморке, выходившей в пустой садик.

– А теперь, – продолжал шьор Карло, – из всех задарских врачей он единственный остался в городе, в то время как все другие, более молодые и передовые, упаковав свои рентгены и диатермии в солому, бросили свои гнезда и спрятали голову и накопленные деньжонки в более надежных местах!.. «Как же мне бросать этот город, в котором и благодаря которому я жил годами, внушал он мне пару дней назад, причем именно сейчас, когда он переживает самые тяжелые дни и когда ему более всего необходима помощь… «И вот таким-то образом, на исходе дней, ему еще раз выпало на долю, словно некое возмещение, сражаться со всеми болезнями и всеми бедами при остром недостатке каких-либо помощников, вот так, с голыми руками, так же, как он сражался в начале своей карьеры, и опять прописывать своим старым пациентам каломель, йод и cremor tartari…

Ему показалось, будто Эрнесто улыбнулся, и он бросил ему через плечо:

– Смейтесь сколько вам угодно, но я вам говорю, что cremor tartari отличная штука и освежает весь организм!.. Да, так на чем я остановился…

– Визит к Фуратто.

– Да… И вот так, значит, переходя от одного больного к другому, при таком питании, которое вовсе не соответствует его возрасту, истощенный поносом, он день за днем продолжал лазить через груды развалин и взбираться по разбитым ступенькам, пока однажды в темноте не споткнулся, упал и сломал ногу. И вот теперь он лежит в этой барачной больнице, среди наголо остриженных солдат, играющих в карты на грязных постелях. О, как он обрадовался, увидев меня! Вы один из редких людей, сказал он мне, кто помнит прежние времена и с кем у меня есть точки соприкосновения во взглядах и в воспоминаниях. Посмотрите сюда, он указал мне пальцем на кладбище, видите вон ту могилу в углу, со сломленным стволом каменного дерева? Это участок семейства Фуратто. Вот этот самый надгробный памятник я заказал и оплатил из моих первых доходов. Там покоится моя добрая тетка Шимица, которой я всем обязан. И там я очень скоро лягу и сам….

– Несчастный Фуратто! – вздохнула Лизетта. – А кто знает, где теперь та особа?

– Оставьте ее! Может быть, она тоже свое заплатила! Когда опять поеду в Задар, я отнесу ему несколько свежих яиц и бутылку молока.

Воцарилось молчание. Лизетта, погрузившись в задумчивость, перекатывала ноготком крошки по скатерти. Вдруг откуда-то в ночной глубине раздалось несколько отдаленных винтовочных выстрелов, и это вернуло их к действительности.

Все прислушались, подняв головы.

– Ничего, это далеко, – ласково утешил их Ичан. – Это наши пацаны, что винтовки добыли, забавляются, кто кого, – что с ними поделаешь!

XXIX

Среди «пацанов, что винтовки добыли», главным был Драго. Горожане не могли его вспомнить: должно быть, когда он был ребенком, они не обращали на него внимания.

– Да как же это вы его не знаете, сын вдовой Митры, кривой! – объяснял Ичан в твердом убеждении, что таких его особых примет вполне достаточно для любого.

Это был паренек лет пятнадцати-шестнадцати, с не особенно крупным и совсем еще детским лицом. Прочими членами дружины были Радан Пуповац и Йоле Мрша, оба на год-два постарше Драго, и еще несколько менее видных ребят.

Довольно часто беженцам стали попадаться на селе какие-то совсем безусые молодцы с винтовками, которые бросали на них беглые, но достаточно неприязненные взгляды.

«Эге, наверняка те самые!» – сообразили они. Теперь, следовательно, они о них знали.

Случалось, ребята собирались у здания бывшей артели и соревновались, стреляя по всему, что попадало в поле их зрения. В качестве мишени ставили на верхушку памятника Миле какой-нибудь камень или четверть красного вина. Били по воробьям на чужих крышах, по молодым ивам у Париповаца, по случайно забежавшему псу из другого села или же просто по тому, что попадалось под руку.

Ибо разные разности придумали люди на этом свете, однако ж ни одной такой не найдется, чтобы с винтовкой сравнялась! Она – венец всяческих изобретений, самое дьявольское из всех. Маленькая, сподручная – можешь ее за плечо повесить и вместе с нею моря и реки переплывать, леса и горы одолевать, а если привыкнешь к ней, то и тяжести ее не замечаешь. А понадобится – изволь, вот она под рукой. С ее помощью мир словно бы уменьшился – все доступно, все рядом. Из этого тонкого, узкого ствола, куда и мизинец-то не засунешь, сто чудес происходит. При помощи малейшего, едва заметного усилия можно большие перемены вызвать в окружающем мире. А на каком расстоянии! Жаркий летний полдень, ни ветерка, небо побледнело от зноя; вдоль дороги в бесконечность убегают телеграфные столбы, а на них однообразные белые чашечки, вокруг которых обмотаны проволочки. Три точки на одной прямой – цель, мушка, глаз – чуть нажмешь спусковой крючок – вот она! Чашечка лишь сверкнет в раскаленном воздухе белыми искорками – и нет ее, а освобожденная проволочка печально обвисает. А как при этом пуля свистнет, этот звук ни с каким иным не сравнишь! (Говорят, будто глухого винтовка половины радости лишает.) Опять три точки на прямой – цель, мушка, глаз – и бежавшая мимо собака, которой точно в лоб угодило, описывает круг и укладывается внутри него! Гусыня идет навстречу, шипит на тебя, не сводит с тебя своего глупого глаза – а ты аккурат ее в этот глупый глаз – и готово! Воистину быстрые и решительные перемены; нечто только что существовавшее больше не существует; живое мгновенно обратилось в неживое, дичь в добычу, враг и недруг в бессильное ничтожество. А ненависть, чреватая тревогой, исполненная угрызений, уступает место чувству ублаготворенности и отличной благостности.

Уже само по себе попадание – во что угодно, в старое ведро, в тыковку на огороде, в церковный колокол, – доставляет человеку удовольствие. Целишься, целишься, нажмешь – и вопль несется встречь: попал! И волна удовлетворенности, как волна крови, прихлынет к щекам, прямо из самого сердца. Орленок кружит в небе; несколько раз взмахнул крыльями, раскрыл их и наслаждается; цель – мушка – глаз – и как рукой сбрасываешь его с неба.

Но лишь по живому, когда по человечине бьешь – вот оно, истинное наслаждение! Потому что цель подвижная, беспокойная. А ловкая, стремительная! Мгновенно скроется, метнется под забор, с землей сравняется – вот-вот исчезнет. Толкуют, будто гайдуку Обраду Мустачу не по душе было бить по неподвижному человеку. В таких случаях, бывало, он вот как действовал: даст ему пару оплеух и орет: уходи, пока ноги носят и пока я не раскаялся! Тот чуть отойдет, он ему вслед: беги, стрелять буду! Тот, бедняга, сердце в пятках, очертя голову вперед, вот-вот за кустом скроется, как зайчик – винтовка, фьють! – и носом землю пашет.

И в окрестностях вроде бы начались дела. Петрина рассказывал, вернувшись из Карина, как там лукаво и хитро шутки шутили с попом Стевой. Положили, говорит, винтовку в изгороди, на попов дом нацеленную, точно в середину окошка, заложили ее и укрепили большими камнями, крепко пристроили. И вот однажды посреди ночи зовут попа (а под язык камешек подложили, чтоб голоса не узнал): дескать, выходи, надо идти причащать умирающего. («Деваться некуда!» – должно быть, подумал поп, натягивая подштанники.) Распахнули оконце-то, а из тьмы винтовка и выпалила, прямо туда, куда днем навели. Только, на его счастье, не поп это оказался, а попова служанка, приморка Барица, что сунулась поглядеть, кто там. Стукнуло ее, говорят, аккурат в самый лоб.

– Эх, во как! – произнес кто-то из них.

– А кой дьявол заставил католичку Бару служить православному попу? – возразил другой.

Через несколько дней после этого разнеслось, будто в канаве у дороги, в километре от Жагроваца, нашли убитыми и ограбленными двух морских капитанов на пенсии от Подвелебитского канала, которые пешочком пошли в Бенковац какие-то бумаги выправить. Сняли с них часы, разули, взяли те наличные деньги, что при себе несли. И никакого следа не нашли, кто это сделал, правда, Радан Пуповац не сумел с собой справиться и однажды вечером, в корчме, пьяный и угрюмый, стал то и дело вынимать из кармана серебряные часы на цепочке и ножичком ковырять в них, кидая из-под нависших бровей злобные взгляды на каждого, кто пытался встрять в это дело.

А в воскресенье появился в селе мужик с островов в полотняных штиблетах и кожаном пиджаке, привез на осле два мешка соли в обмен на кукурузу; прижимал, много просил, но и за деньги отдавал. На другой день спозаранку услыхали несколько выстрелов, а чуть погодя обнаружили мужика мертвым в лесочке при дороге. И тут не узнали, чьих рук дело. Правда, несколько дней спустя толстая Стевания сболтнула между бабами на Париповаце (сболтнула и тут же покаялась), будто братия крепко поругалась из-за кожаного пиджака, и дело едва не дошло до крови.

Громче прозвучало и подробнее о том толковали, когда ограбили и на куски порезали корчмаря Мудоню, на перекрестке недалеко от Батуровой кузни; должно быть, и потому, что Мудоня был человек имущий и видный, и потому, что наверняка знали, что это устроили люди из другого села.

– Не могут, брат, и Смилевцы быть виноваты за всех на свете! – отбивал чуть ли не с обидой один из пожилых и серьезных смилевацких стариков подозрение на свое село, и все в один голос его одобряли.

– Да, блат, сто верно, то верно! – поддакивал и Глича, сплевывая мимо трубки.

Вообще же все в Смилевцах жалели Мудоню, хвалили его как человека душевного, осуждали гнусное преступление.

– Эх, люди, что прошло, то прошло! Да только не надобно бы такое откалывать!

– Ясно, не надобно, что б там ни говорили!

– Поглядел бы только, как его разнесли! – рассказывал кто-то из видевших тело своими глазами. – Вот тут поперву рассекли, потом вот тут рубанули… – на себе показывал очевидец.

Все молча слушали. Задние выгибали шеи, наклонялись через головы передних, чтобы лучше видеть. Ужасно интересовали их эти технические подробности.

– Какой же это Мудоня, тот что ли Лука Мудоня, который в Америке был? – любопытствовал кто-то из дальнего села.

– Да нет же, какой там Лука! Милькан Мудоня, которого Гремигромче прозвали, что ж ты его не знаешь!

Шутливое это прозвище не вызвало сейчас ни одной улыбки, но исключало всякую патетику.

– Не знаю я его, брат, вот и все! Я не из тех мест и не знаю! – едва ли не оправдывался первый.

Горожане были встревожены новейшим развитием событий на селе и в окрестности. Не знали, как следует понимать то, что село не слишком волновалось и не очень тревожилось. В этих событиях им казалось в какой-то мере утешительным по крайней мере то, что погибают незнакомые им люди. Шьор Карло ощутил потребность потолковать с местными обитателями, не найдется ли у них ключ к истинному пониманию реальности и необъяснимому спокойствию села. Его удивляло то, что ни с чьей стороны не предпринимается ничего против такого явления и против людей, от которых исходит это зло. Он потребовал разъяснений у «хороших людей», засыпал вопросами Ичана, Гличу, Миленко Катича.

– Но почему, почему все это?! – допытывался он у каждого по очереди.

– Ну почему, почему! – отвечал Ичан. – Испортились люди, вот те и все! Эта война, эта чертовщина, юность перекипает, у всякого в руках винтовка – вот в том все и дело.

– Ну ладно, у всякого винтовка! Но ведь я ж не стану тебя убивать оттого, что я держу в руках винтовку! Che bella logica![95] «У меня в руках винтовка, и я тебя убью!» У меня тоже есть наверху в комнате sublimato corrosivo[96], но ведь я же ее поэтому не стану лить в суп или к вину подмешивать!

– Эге-э-э, мой шьор Карло, не понимаете вы, как это получается! – хитро ухмылялся Ичан. – Не знаете вы, на что все выходит!

Шьор Карло понимал еще меньше, чем раньше.

Они Гличу одолел своими неумолимыми «почему, почему?».

– Нет больше настоящих людей, что плежде были. Эти нынешние – хленовые, блат, никуда не годятся! Встал свет ласколякой, в том все дело!

И только Миленко был несколько посвободнее. Он дал шьору Карло обширный ответ, в котором содержалась если не разгадка, то хотя бы некоторое утешение.

– Вселился дьявол в народ, сударь, вот в чем штука. Потому более и не уважают ни людей, ни возраст, ни дружбу, ни церковь (господи помилуй!). Вот ребенок – эдакий, с ноготь еще, а уже отвечает своему родителю, как не подобает, потому что каждый смотрит на чужое, каждый старается как бы полегче получить то, что ему не принадлежит, каждый другому завидует за его имущество. Нынче не так, как водилось встарь, когда все-таки какой-то хоть порядок соблюдали, знали, кому полагается слушаться, а кому приказывать!..

Долго продолжал он в таком же мягком горестном тоне, от которого на душу шьора Карло нисходило какое-то благолепие.

– Хороший человек этот Миленко! Ей-богу, хороший! – повторял он возвратившись. – Будь все такими, нынче бы шли дела иначе в этом селе!

– Хороший, хороший! – соглашались крестьяне, с какой-то задумчивостью глядя в землю.

В конце концов горожане все-таки заметили, что никто из крестьян никогда не называет определенно свершителей подобных дел не только по имени, но даже и общими какими-либо бранными кличками вроде «разбойники», «убийцы», «гайдуки» и тому подобное. Неизменно все отбрасывалось и переплавлялось в какие-то общие, неопределенные понятия, возлагалось на какую-то высшую силу, словно речь шла о неизбежных стихийных явлениях природы вроде наводнений, града, засухи. И всегда звучали эти неопределенные, жеваные-пережеванные фразы вроде «война», «мир испортился», «люди переменились, креста на них нет, как звери» и тому подобное. Особого страха крестьяне не проявляли – словно бы зная, что опасность сейчас движется по какой-то кривой, которая проходит мимо них, – но лишь подчеркнутую осторожность, крайнюю осмотрительность в разговоре.

По вечерам, когда они оставались одни, горожане заново обсуждали события, стараясь найти их причины и собрать воедино концы. Но и тогда им не удавалось до конца во всем разобраться, хотя одно, тем не менее, становилось ясно: здесь существует какая-то особенная реальность, со своими законами, со своими условностями – и реальность эта их пониманию недоступна.

– Che paesi, che paesi! – по обыкновению заканчивал шьор Карло, хватаясь обеими руками за голову. – И представьте себе только, мы на расстоянии каких-нибудь десяти-пятнадцати километров от всего этого прожили весь свой век и даже не догадывались, да, собственно говоря, особенно и не старались узнать, что здесь происходит и как здесь живется!

– Che paesi, che paesi!..

XXX

Когда наступило время «бить свиней», Ичан просто ожил. Это было время безраздельного его царствования. В этих делах он был мастер: никто не умел так «уделать поросенка», как он. Горожане удивлялись пылу, с каким он принялся за дело.

– А он не любит сало, всегда выбирает кусочек попостнее! – объясняла старая Вайка. – Но вот так просто – очень ему это по душе, всякая поросятинка ему как подарок!

Почти каждый день у кого-нибудь резали свиней. Надо было пользоваться сухой ветреной погодой. С раннего утра Ичан суетился по дому, точил ножи, снаряжался.

Однажды утром попался он навстречу Лине.

– Ты куда, Ичан?

– К Савве Мрдалю, сегодня боровка забивать будем.

– Зачем же вы его забивать будете, несчастного?! – растрогалась Лина.

В ее представлении угрюмые, злобные люди, засучив рукава и вооружившись металлическими прутьями или кольями, избивают бедное животное и просто-напросто наслаждаются его мучениями. А свинья визгом исходит – слышно этот визг за всеми заборами и изгородями, и Лина, зажимая ладонями уши, бежит домой, чтобы поделиться с Анитой волнующими переживаниями.

Все на селе были полностью поглощены этим делом. Подсчитывали, гадали, чей подсвинок больше потянет, иногда даже об заклад бились. А потом удивлялись, ликовали и горевали, вдосталь наслаждаясь разговорами на эту тему. Делали выводы, делились опытом, отмечали в памяти, чье семя превзошло все ожидания, а у кого не оправдало надежд.

Ичан все рассчитал, чтобы попозднее прирезать Мигуда, а покуда получше, подольше его подкормить. Он то и дело находил разные причины для откладывания, сперва «до нашего Рождества», потом до Нового года, до святого Иоанна, своего патрона.

![Книга Обмен мнениями [=Симпозиум] автора Милан Кундера](http://itexts.net/files/books/110/no-cover.jpg)