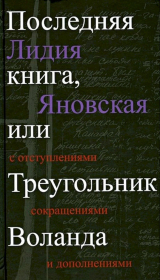

Текст книги "Последняя книга, или Треугольник Воланда. С отступлениями, сокращениями и дополнениями"

Автор книги: Лидия Яновская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 55 (всего у книги 59 страниц)

Но как эта «тематика» зазвучит у Булгакова! Какова фантазия… В этой пророческой пьесе в первом же действии, прямо на сцене, начиналась война. И фантастический «солнечный газ» был слишком похож на нейтронную бомбу, о которой ничего не было известно, когда Булгаков сочинял свою пьесу, и которая была болезненно реальной угрозой, когда я делала свой доклад. Булгаковское провuдение Хиросимы. Его пророческое видение горящего Ленинграда… Кто мог поверить в 1931-м, что будет с Ленинградом через каких-нибудь десять лет?

Может быть, в этот очень тяжелый для Булгакова год его посещали пророческие видения? Примерно в эти дни – 30 мая 1931 года – он писал Сталину: «…Впечатления мои однообразны, замыслы повиты черным».

Но в трагизме его пророчеств был свет – в самом гениальном бесстрашии фантазии, разрывавшей пелену времени… в том, как крупно обрисованы персонажи пьесы – шестеро живых, оставшихся в погибшем городе…

Шестеро на пожарище… Шестеро в глухом лесу после катастрофы. Пять мужчин и одна женщина… Шестеро – весь мир, с его противоречиями и страстями, самоотверженностью и несправедливостью…

А даты в этой удивительной вещи… Договор на пьесу «о будущей войне» Булгаков подписал с Красным театром 5 июня 1931 года. В Ленинграде. Он бродил по городу и видел свою пьесу прямо в реальных и трагических декорациях прекрасного города, который любил… Видел начало войны – не той, которую ждали все («Если завтра война…»), а другой, которая нависнет над миром несколько десятилетий спустя…

Трагические контуры пьесы, как всегда у Булгакова, складывались стремительно. Прекрасная квадрига, дымы и рушащиеся декорации… И странное освещение – предвестием видений Ивана Бездомного в Эпилоге романа «Мастер и Маргарита», когда возникает «неестественное освещение во сне, происходящее от какой-то тучи, которая кипит и наваливается на землю, как это бывает только во время мировых катастроф».

Первые два действия происходят в Ленинграде. Год не назван – названы числа: 15 и 16 мая… Через месяц после подписания договора, сбросив разные неотложные дела, Булгаков уезжает из Москвы в дачный Зубцов, дописывать пьесу. Приезжает в Зубцов 10 июля. Дата устанавливается по его письму к Вересаеву. «Дорогой Викентий Викентьевич! – пишет он В. В. Вересаеву двенадцать дней спустя. – Сегодня, вернувшись из г. Зубцова, где я 12 дней купался и писал…»

И именно 10-м или 11 июля датируется начало третьего действия. Это нетрудно вычислить по реплике Дарагана: «Ждите меня или известий от меня каждые сутки, самое позднее через двадцать дней, первого августа», – говорит, отправляясь в полет, Дараган…

И так же, как первые два акта разворачиваются в реальных декорациях Ленинграда, действие третьего и четвертого актов разворачивается здесь – в реальных декорациях зубцовских лесов, предоставленных ему природой.

Не знаю, целы ли еще знаменитые старые дубняки Зубцовского уезда. В 1931 году, надо думать, были целы. Здесь, в шатре среди лесов, помещает своих героев, бежавших из мертвого Ленинграда, Булгаков…

(В Зубцов Булгакова и Любашу настойчиво звала Наталия Венкстерн. Н. А. Венкстерн – даматург; в ее инсценировке был поставлен «Пиквикский клуб» во МХАТе; ее дружба с Булгаковым, по-видимому, возникла тогда, когда она работала над инсценировкой, а Булгаков консультировал ее.

Ах, женщины его любили. Может быть, чувствуя его гениальность. И Наталия Венкстерн была в него влюблена – очень своеобразно влюблена, поскольку одновременно обожала и Любашу, не сомневаясь, что и Любаша обожает Булгакова. А потом, когда Булгаков и Любаша разошлись, не могла этого простить, причем не Булгакову, инициатору развода – ему она простила бы все, а Любови Евгеньевне, в разводе никак не виноватой. В. В. Петелин приводит фрагмент ее письма к Л. Е.: «Не раз мы говорили с тобой, что не надо лицемерить. Не хочу и я. Мы были с тобой связаны дружбой – она кончилась, это я знаю ясно и твердо… Причин для этого вероятно много, может быть причины во мне, но искать их совершенно бесполезно…»[505]505

Виктор Петелин. Михаил Булгаков. Жизнь. Личность. Творчество. М.: Московский рабочий, 1989. С. 374.

[Закрыть]

Позже, к концу войны, подружилась с Еленой Сергеевной. Плакала у нее на плече, переполненная безнадежной любовью к Булгакову, которого уже не было в живых, и любила Елену Сергеевну за ее любовь к Булгакову, и была счастлива, что есть возможность поплакать вдвоем.

Впрочем, к пьесе «Адам и Ева» это отношения не имеет.)

И эта глава, увы, не завершена. Как раз на этом месте должен быть весьма обширный и существенный текст, посвященный полемике по поводу фигуры летчика-истребителя Андрея Дарагана в пьесе «Адам и Ева». В булгаковедении утвердилось мнение (оно обстоятельно изложено И. Е. Ерыкаловой в ее комментарии к пьесе; см.: Булгаков М. А. Пьесы 1930-х годов. СПб: Искусство, 1994. С. 588–591), что булгаковский Дараган – исчадие ада, что некие символические черты сближают его «то с апокалипсическим зверем, то с ангелом бездны», что самое название его професии «летчик-истребитель» напоминает об Аваддоне, или «губителе» из Апокалипсиса. Все эти утверждения не выдерживают критики ни при обращении к тексту пьесы, ни при обращении к взглядам Михаила Булгакова.

И еще на этих «чтениях» мне пришлось говорить о том, что ни в коем случае нельзя произносить ЕфрОсимов, как это делали все, выступавшие до меня. Нет, нет: ЕфросИмов. Вслушайтесь: E-ва и Е-фро-сИ-мов… Мa-стер и Мар-га-рИ-та…Пьеса написана по времени между двумя редакциями романа «Мастер и Маргарита» – первой и второй. До названия романа еще очень далеко. Но в созвучии имен уже слышна музыка имен героев романа. Ритм формулы сложился…

«…Средиземная волна, и парижские музеи…»

И снова в этой книге возникает Врубель.

Врубель? Но ведь считается, что Булгаков не увлекался изобразительным искусством? Более того, почти не интересовался им. В свое время, когда в булгаковедении родились и стали переливаться из статьи в статью версии о каком-то особом влиянии на писателя то Леонардо да Винчи, то Веласкеса (при этом назывались картины, которых Булгаков безусловно в оригинале никогда не видел, ибо ни в Италии, ни в Испании не бывал, а искусство, как известно, по-настоящему впечатляет только непосредственно), у меня был обстоятельный разговор на эту тему с Любовью Евгеньевной Белозерской-Булгаковой. И сказала она вот что.

Изобразительным искусством? Нет, нисколько. Нет, в доме не было картин на стенах. Была одна, современная, подаренная ей (Л. Е. назвала художника). Булгаков относился к этой картине насмешливо и терпимо. Картинные галереи? Нет, не посещал. («Да что вы, его невозможно было затащить в музей!») Нет, среди его книг не было книг по искусству, не было альбомов гравюр и репродукций. («Да вы у Наталии Абрамовны спросите, она вам это точно подтвердит».)

Наталия Абрамовна Ушакова была женою Николая Николаевича Лямина. («Дорогому другу моему Коле Лямину», – надписал Булгаков свою фотографию 22 октября 1926 года. «А я – не дорогая?» – сказала Наталия Абрамовна. – «Дорогая», – ответил Булгаков и надписал другой экземпляр той же фотографии: «Тате дорогой от дорогого Булгакова. 22.Х. 1926 г. Москва».)

Лямин был филолог, знаток романской филологии, автор работ о Ронсаре, Альфреде де Виньи, Бодлере. А Наталия Абрамовна – художник, график, оформитель книг. Она не раз рисовала Булгакова – это были быстрые, насмешливые наброски пером. Один из таких шаржей попал в печать еще при жизни Булгакова: иллюстрируя книжку Маяковского «История Власа, лентяя и лоботряса» (Москва, 1927), Наталия Абрамовна изобразила в качестве родителей Власа Михаила Булгакова и Любовь Евгеньевну. И еще она фотографировала Булгакова – в 20-е и в 30-е годы. Лучший, известнейший его фотопортрет – в апреле 1935 года, на балконе дома в Нащокинском– сделан ею.

У Ляминых, в Савельевском переулке на Остоженке, Булгаков бывал часто. Комната в коммунальной квартире (некогда квартире Ляминых), с книгами и старой мебелью, с роскошным камином в углу и картиной над диваном, изображающей сцену Мольерова театра, была темновата – может быть, из-за странно-асимметрично расположенного окна. Но это была большая комната, в 20-е годы Булгаков читал здесь «Белую гвардию», «Багровый остров», «Зойкину квартиру»; знакомых собиралось множество.

Бывал здесь и один. «Сидел вот тут, на этом диване», – говорила мне Наталия Абрамовна. И я уже не запоминала ее слова, а просто видела: шахматная доска перед диваном на табурете, и Лямин, пододвинувший стул с другой стороны и склонившийся над доской… Лямин был самым частым партнером Булгакова по шахматам.

(Ах, эти домашние рассказы… Однажды Булгаков пришел в лаковых туфлях… Вероятно, год 1924-й, нэп… Страдальчески морщился – туфли ему немилосердно жали. Потом сидел на этом самом диване – в одних носках, с гордостью посматривая на свою стоящую рядом, сверкающую покупку… Он ведь вырос в семье с очень скромным достатком. Штопанные курточки, чиненые башмаки, переходившие от старших к младшим. С младых ногтей представлял себе роскошь в блеске оперной сцены. Непременные фраки музыкантов в оркестре. Необыкновенной красоты и покроя фрак на дирижере. Фрак Альфреда в «Травиате»… И, конечно, лаковые туфли. Какой же фрак без лаковых туфель! В 1922 году, в очерке «Москва краснокаменная», радостно отмечал первые успехи нэпа – и туфельный лак в толпе, как маленький символ этих успехов: «На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадается уже лак».)

Я приходила в эту комнату в 70-е и 80-е годы. С фотографии смотрел погибший в Гулаге Лямин. На книжных полках – тех самых, к которым подходил когда-то Булгаков, – стояли те же книги. Наталия Абрамовна, высокая, прямая, воплощение доброжелательной интеллигентности (даже нараставшая глухота не делала ее раздражительной), поила чаем и заботливо готовила традиционные бутерброды с сыром.

Об отношении Булгакова к изобразительному искусству говорила то же, что и Любаша, и почти в тех же словах: наверно, женщины с давних пор и не раз обсуждали между собою эту тему. Нет, не интересовался… Разумеется, если Николай Николаевич что-нибудь показывал (у Лямина были книги по искусству и альбомы гравюр), Булгаков смотрел – с доверием, с любопытством. Но сам эти книги никогда не снимал с полки… («А вот у вас Босх? – с надеждой хваталась я за соблазнительный корешок. – Это Булгаков смотрел?» – «Нет, – разочаровывала меня Наталия Абрамовна. – Босх здесь появился много позже, это я сама купила, уже после войны».)

Но может быть, обе женщины, так хорошо знавшие Булгакова, знали о нем не все? Или не все понимали? Это бывает даже с очень близкими людьми. И что значит – не интересовался искусством? Вопрос ведь в том, каким искусством и в какой степени интересовался или не интересовался?

Это как в вопросе с языками, который всплывал выше: о каком или о каких языках речь? в какой степени знал или не знал? в какой период жизни?

Или об отношении Булгакова к стихам. Не к поэзии, подчеркну, а к стихам, стихотворству.

Известно, что Булгаков не любил стихов. Сам засвидетельствовал (в письме к П. С. Попову, апрель 1932): «С детства я терпеть не мог стихов». И тут же отметил: «не о Пушкине говорю, Пушкин – не стихи!». Но должно быть, и Василий Андреевич Жуковский был для него «не стихи», если строки из «Певца в стане русских воинов» («Бессмертье – тихий, светлый брег; Наш путь – к нему стремленье. Покойся, кто свой кончил бег!..») стали эпиграфом к «Бегу». Любовь Евгеньевна говорила, что у Булгакова на полке было собрание сочинений Жуковского…

И А. К. Толстой, по-видимому, «не стихи». Вон как играет в комедии «Иван Васильевич» баллада Толстого «Князь Михайло Репнин». (Думаю, эту балладу Булгаков знал наизусть; по крайней мере, те строфы, которые цитируются в комедии.) И Лермонтов – «не стихи» (выше я приводила строки Лермонтова, отразившиеся в романе «Мастер и Маргарита»).

И Н. А. Некрасов… И Грибоедов? Ну, Грибоедов уж и вовсе не стихи, а бессмертная комедия, которая плотным фоном звучит и в «Багровом острове» и в «Блаженстве».

Писатель Ардов, добрый сосед Булгакова по дому в Нащокинском, Виктор Ардов, у которого останавливалась приезжавшая в Москву Ахматова, пишет: «Булгаков не скрывал того, что равнодушен к стихам, и Анна Андреевна, знавшая об этом, никогда не читала своих стихов при нем»[506]506

В. Ардов. Мой сосед. В книге: «Воспоминания о Михаиле Булгакове», Москва, 1988, с. 343.

[Закрыть]. А из дневника Е. С. видно: читала. Свои стихи читала. И, может быть, Мандельштама. Она ведь приходила от Мандельштама, судьба которого очень волновала Булгакова.

Булгаковское «с детства я терпеть не мог стихов» перелилось в речь его героя, мастера: «Ох, как мне не везет!.. Никаких я ваших стихов не читал!.. Как будто я других не читал? Впрочем… разве что чудо?»

«С детства я терпеть не мог стихов» – о тех стихах, что идут потоком в любую эпоху и уходят в небытие, мгновенно забываемые потомками, потому что вокруг потомков уже гремят новые потоки стихов…

Правда и то, надо признаться. что проблемы стихотворчества Булгакова не волновали. Не следил он за судьбою и движением этого вида искусства. Из дневника букиниста Э. Ф. Циппельзона (20 февраля 1934 года): «Встретил М. А. Булгакова. <…> Спрашиваю: „Хоронили Багрицкого?“ Ответ: „А кто такой Багрицкий? Честное слово, не знаю, кто такой Багрицкий!“»[507]507

Цит. по кн.: М. О. Чудакова. Жизнеописание Михаила Булгакова. Москва, «Книга», 1988, с. 390.

[Закрыть]

Но мог ли быть совсем раводушен к живописи писатель, в произведениях которого так настойчиво работает цвет?

Музеи?.. Известно, что в 1922 и 1923 годах, дважды, Булгаков ездил в музей-усадьбу Архангельское, под Москвой. Правда, тогда его влекла более история, чем искусство, но, судя по рассказу «Ханский огонь», он увидел в Архангельском и архитектуру, и скульптуру, и живопись…

И с Любовью Евгеньевной по крайней мере однажды в музее был, что зафиксировано в ее собственных мемуарах: летом 1925 года, в Феодосии, перед отплытием парохода, они зашли в музей Айвазовского «и оба очень удивились, обнаружив, что он был таким прекрасным портретистом…»[508]508

Л. Е. Белозерская-Булгакова. О, мед воспоминаний, с. 43.

[Закрыть]

На упоминание портретов (портретной живописи?), на этот раз в Русском музее в Ленинграде, я наткнулась и в дневниках Елены Сергеевны, точнее, в послебулгаковских ее дневниках. 11 января 1956 года: «Была днем в Русском музее. Как всегда, выбрала одну картину и решила, что на сегодня – лучше ничего нет. Сегодня это был портрет Елизаветы Петровны работы Н. Никитина. Понравился еще очень портрет Сенявина – Рокотова. Левицкий, конечно. Люблю только портретную живопись по-настоящему»[509]509

ОР БЛ, РГБ тож, фонд 562, к. 29, ед. хр. 12, л. 21об.

[Закрыть].

Обе женщины – Любовь Евгеньевна и Елена Сергеевна – рассказывают о портретной живописи. Может быть, это влияние Булгакова, не осознанное ими? Может быть, это Булгаков медленно всматривался в портреты, предпочитая их другим видам живописи? И каждая из его спутниц начинала всматриваться тоже, делая свое открытие для себя…

Музеи… Весною 1934 года, когда замаячила перед Михаилом Булгаковым надежда на путешествие заграницу, он писал Попову: «Я подал прошение о разрешении мне заграничной поездки на август – сентябрь. Давно уже мне грезилась средиземная волна, и парижские музеи…»

Парижские музеи так и остались. Но Русский музей был рядом. От «Астории», в которой Булгаков останавливался в Ленинграде, – рукой подать. И если бы восстановить экспозицию Русского музея, какой она была в булгаковские времена, вероятно, открылись бы преинтересные вещи… Например, беспокойный зеленый цвет шарфа госпожи Тофаны…

«К Маргарите приближалась, ковыляя, в странном деревянном сапоге на левой ноге, дама с монашески опущенными глазами, худенькая, скромная и почему-то с широкой зеленой повязкой на шее.

– Какая зеленая? – машинально спросила Маргарита».

(Е. С. Булгакова отредактировала эту реплику так: «Кто это… зеленая?» И может быть, напрасно я не сохранила в подготовленных мною изданиях 1989 и 1990 гг. ее редакцию реплики.)

Да не зеленый ли это шарф Иды Рубинштейн на портрете работы Валентина Серова, запавший в воображение Михаила Булгакова и обернувшийся потом вокруг шеи госпожи Тофаны?

В Русском музее в Ленинграде, где представлен этот портрет, писатель, как известно, бывал…

Как звали Врубеля?

Как настойчиво со страниц этой книги выступает имя Врубеля…

Но увлекался или не увлекался Михаил Булгаков изобразительным искусством, Врубель – это особая статья. Имя Врубеля звучало для киевлян по-особому…

Киевляне воспринимали его как киевского художника. (Считали его киевским художником, принадлежностью города и его истории.) Это загадочно: он ведь не родился в Киеве… И я это усвоила с детства… И Паустовский… И Булгаков говорил (в дневнике Е. С.) с каким-то киевлянином о Врубеле…

Врубель: это лермонтовский демон, молодой, сильный и печальный…

Бегемот летел в своем подлинном обличье:

Юноша-демон… Полный юношеской, прекрасной и чистой силы, и по-юношески же беззащитный.

одиночества и печали…

Врубель загадочно и многократно входит в роман. Вспомните: в его судьбе, как и в судьбе мастера, тоже «дом скорби» – дом умалишенных, где он рисовал своих товарищей по несчастью…

И отчаянные вспышки: больше рисовать (писать?) не буду…

Он писал и Христа и дьявола…

Как звали Врубеля? Вот-вот: Михаил Александрович… Не потому ли Коровьев начинает с Берлиоза, и Воланд присаживается к нему, и так брезгливо потом к нему относится… У Берлиоза имя-отчество Врубеля – автора юноши Демона, и Шестикрылого серафима (и картины Фаустовского толка в особняке: эти самые звезды шпор, и тот же лик Мефистофеля с острым носом – и как он там изображен?).

Как долго искал Булгаков фамилию для этого своего персонажа (Берлиоза). Владимир Миронович Мирцев… Крицкий… Только звучание: рц… Потом он стал Чайковским… Почему Булгаков так благоволит фамилиям композиторов – загадка. Высказывались разные объяснения, не буду их повторять (приводить): они все неубедительны и неинтересны. Потом появляется фамилия Берлиоз…

М. А.Б. – инициалы Булгакова. Вряд ли случайно… Какой в этом смысл? Истина не выдумывается. Истина открывается. А вот открыть эту занятную шкатулку я не могу… (Это для более дальней главы.)

И тут промелькнула версия Лакшина. Рассказать, как возникают версии. Бах – Авербах… Бах – Берлиоз… Е. С. понравилось, и Лакшин повторил. А я тем временем от этой версии отказалась. Не будем впутывать сюда Авербаха – он тут ни при чем…

Я легко поддаюсь. Потом непременно сбрасываю чужие, привнесенные идеи…

(Свои версии проверяю и сбрасываю так же беспощадно, как критикую булгаковедов…

Читатели иногда сердятся по поводу того, что я слишком жестко … булгаковедов. Свои версии я проверяю и испытываю на прочность не менее беспощадно. Просто это происходит в тиши – прежде, чем я выношу их на суд публики.)

Имя-отчество… Григорий (как там? Петрович?). Александр Александрович? И вдруг – Михаил Александрович! Это произошло внезапно, можно даже вычислить время. (У меня записано: первая правка по машинописи…) Конец 1938 года? А о Врубеле когда говорил? Дневник, с. 241. 1939 год! 17–18 февраля… 28 февраля – Миша сидит над романом… 1 марта – Миша над романом… 2 мая – роман…

Имя-отчество Врубеля и фамилия Берлиоза, автора «Фантастической симфонии» и «Осуждения Фауста». Человек, увенчанный всеми именами, и сам – пустое место.

И мастер – без имени совсем. («У меня больше нет имени…»)

У мастера совсем нет имени. У руководителя Массолита их два – оба знаменитые (оба очень известные): имя-отчество Врубеля и фамилия Гектора Берлиоза.

«Я розы люблю…»

Время: 1930-е

Время в романе «Мастер и Маргарита» рассчитано точно – как, впрочем, во всех произведениях Михаила Булгакова. И течет оно плотно, без зазоров:

«Как раз в то время, когда сознание покинуло Степу в Ялте, то есть около половины двенадцатого дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу Бездомному, проснувшемуся после глубокого и продолжительного сна..»

«В то самое время, когда старательный бухгалтер несся в таксомоторе, чтобы нарваться на самопишущий костюм, из плацкартного мягкого вагона № 9 киевского поезда, пришедшего в Москву, в числе других вышел приличный пассажир с маленьким фибровым чемоданчиком в руке»…

«В тот самый день, когда происходила всякая нелепая кутерьма, вызванная появлением черного мага в Москве, в пятницу, когда был изгнан обратно в Киев дядя Берлиоза <…>, Маргарита проснулась около полудня…»

Плотная связь событий рождает ощущение, что автору хорошо известно и то, что происходит у него на сцене, и то, что происходит за сценой, а главное – что всё это действительно происходит. Происходит реально. На самом деле.

А год? В каком году совершается действие романа? И как вообще Михаил Булгаков обозначает год в своих произведениях? Собственно говоря, в разных произведениях по-разному.

Год («Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918…») необходимо присутствует в «Белой гвардии»: этот современнейший для писателя роман был тем не менее романом историческим.

В «Собачьем сердце» год, да и все течение времени иронически-синхронно совпадают с временем написания повести. Начало действия помечено серединой декабря 1924 года (22 декабря 1924 года доктор Борменталь начинает записи по экспериментальной операции профессора Преображенского, причем из записей этих видно, что пес Шарик уже неделю находится в доме). Заканчивается действие к концу той же зимы, в марте («от мартовского тумана», говорится в эпилоге, «пес по утрам страдал головными болями») – стало быть, 1925 года. А время работы над повестью указано в ее конце так: «Январь – март 1925 года. Москва».

В «Роковых яйцах», написанных в 1924 году, время действия условно и насмешливо перенесено в «далекое» будущее – год 1928-й. А в пьесе «Адам и Ева» год совсем не указан, хотя все внутренние даты рассчитаны точно – между 15 мая и 10 августа одного года.

В самых ранних редакциях романа «Мастер и Маргарита» просматривается попытка обозначить год действия. В тетради 1929 года: «Писательский ресторан, помещавшийся в городе Москве на бульваре, как раз насупротив памятника знаменитому поэту Александру Ивановичу Житомирскому, отравившемуся в 1933 году осетриной…» Из чего можно было заключить, что действие задуманного романа происходит в каком-то не очень отдаленном будущем – несколько позже 1933 года.

В тетради 1931 года (первая редакция романа уже отложена, а вторая не начата) еще подробней: «В вечер той страшной субботы, 14 июня 1945 года, когда потухшее солнце упало за Садовую…» Дата вынесена еще дальше в будущее, а привязка событий к дням недели весьма далека от окончательной.

Отметим, что шуточка с памятником поэту Житомирскому была вскоре отброшена. Действительно родившийся в Житомире и знаменитый в 20-е и 30-е годы поэт Александр Ильич Безыменский был жив-здоров, вполне узнаваем, и шуточка слишком напоминала злой пассаж в «Роковых яйцах» о живом Мейерхольде («Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году, при постановке пушкинского „Бориса Годунова“, когда обрушились трапеции с голыми боярами…»). Новый замысел, с этим предчувствием сатиры сдержанной и глубокой, по-видимому, требовал других интонаций[510]510

В дальнейшем Безыменский все же нашел свое место в романе «Мастер и Маргарита», отразившись в поэте Двубратском. Об этом см.: Л. Яновская. Комм. в изд: Михаил Булгаков. Избр. произв. в 2-х томах, т.2, с. 737–739.

[Закрыть].

И одновременно уходит, теперь уже окончательно, обозначение года в «московских» главах.

Строго говоря, в главах «ершалаимских» тоже не назван год. События в «романе мастера» совершаются в евангельские времена, где-то в начале нашей эры, и читателю этого в общем достаточно. Тем не менее в этих главах год тщательно просчитан автором – для себя.

Одним из источников информации (источником, которому Булгаков вполне доверял) была для писателя книга Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса». Ренан пишет: «По счислению, принятому нами, смерть Иисуса приходится на 33 год нашей эры». И поясняет в примечании: «33-й год как раз соответствует одному из условий задачи, так как 14 нисана этого года приходится на пятницу. Если отвергнуть 33-й год и искать другой, удовлетворяющий сказанному условию, то придется остановиться на 29 или на 36 годе». Год 36-й, впрочем, Ренан тут же отбрасывает, «так как в 36 году и, кажется, перед Пасхой, Пилат и Каиафа потеряли свои места»[511]511

Э. Ренан. Жизнь Иисуса. СПб, 1906, с. 299 и 426.

[Закрыть].

Из предложенных Ренаном годов 29 и 33 нашей эры, единственных в рассматриваемый период, где 14 нисана приходится на пятницу, Булгаков вслед за Ренаном выбирает год 33-й. В черновой тетради, помеченной: «6.VII.36 г. Загорянка», делает расчеты:

«33-й год нашей эры /

Иешуа мог родиться в 4–10 году нашей эры».

И в скобках, для себя:

«(23 года?)»[512]512

ОР РГБ, фонд 562.7.3. Цит. впервые.

[Закрыть].

В дальнейшем, поколебавшись и доверившись своей интуиции, этот вопрос решит так: «…и поставили перед креслом прокуратора человека лет двадцати семи»…

Но в главах «московских» год действия отсутствует, так сказать, чисто: он не только не назван, но и не подразумевается. Эти главы для Булгакова принципиально современны: в них стоит то самое непрерывно длящееся время, в которое пишется роман. Время, которое стоит за окном. Стало быть, годы 1929–1940. Точнее – 30-е годы XX века. Еще точнее, пожалуй, вторая половина 30-х годов – именно в это время роман по-настоящему оформляется: создается первая полная рукописная, она же четвертая, редакция и впервые роман диктуется на машинку…

Впрочем, время, конечно, не стоит – время за окном движется, неприметно стирая в романе одни приметы, большие и малые, сохраняя другие, вводя новые…

Уцелевшие рукописи самых первых редакций романа полны подробностей 20-х годов. Оттуда, из 1920-х, становясь законной приметой и 30-х годов, влетает в действие московский трамвай, под колесами которого погибает Берлиоз.

И не верьте булгаковедам, когда они пытаются вас уверить, что историю о том, как человек попал под трамвай, Булгаков вычитал у Куприна и был так поражен фантазией Куприна, что вставил эту историю в свой роман[513]513

См.: Мирон Петровский. Мастер и город. Киев, 2001, с. 158 и далее.

[Закрыть]. Трамвайные катастрофы были бытом. Эти опасные, громыхающие ящики («…я видел эти наполненные светом, обледеневшие ящики и слышал их омерзительный скрежет на морозе», – говорит в романе мастер) были бедствием и необходимостью столицы. Обнаженные и страшные колеса (металлические фартуки, теперь надежно прикрывающие колеса, появились много позже булгаковских времен), стыкуясь со стальными рельсами, превращались в чудовищные ножницы, грозя отхватить чьи-то ноги, руки или, как в случае с Берлиозом, голову… У трамвая был очень длинный тормозной путь (так это, кажется, называется?) – его невозможно было остановить внезапно… Не было автоматически закрывающихся дверей – в переполненных трамваях люди висели на подножках… И эта «кишка», за которую ухватился Бегемот… («Пропустив мимо себя все три вагона, кот вскочил на заднюю дугу последнего, лапой вцепился в какую-то кишку, выходящую из стенки, и укатил, сэкономив таким образом гривенник».) Это, помнится, называлось «колбасой», на которой лихо катались беспризорники, не имевшие никаких гривенников… И детские писатели в детских журналах печатали слезные рассказы, умоляя мальчишек не кататься на чертовой «колбасе»…

Это был опасный зверь – трамвай, и не было гражданина в Москве (да и в Киеве, где тоже ходил трамвай и где нашел свой сюжет Куприн), который не рассказал бы вам страшную историю о своем родственнике, попавшем под трамвай, или о соседе, или даже о том, как у него на глазах извлекали из-под колес окровавленное тело… Попасть под трамвай (не под лошадь, не под автомобиль – под трамвай) входило в язык как формула катастрофы.

Так что трамвай, вылетающий из-за угла на Патриарших, влетает в роман не из литературы, а из жизни…

В конце 1933 года в Москве пошли первые троллейбусы. И через самое короткое время они появляются на страницах романа.

Как добирается Рюхин до центра Москвы, после того как он оставил Ивана в «доме скорби»? В самой ранней редакции – трамваем, конечно: «Рюхин… долго мучился. Все никак не мог попасть в трамвай… Трамваи пролетали переполненные. Задыхающиеся люди висели, уцепившись за поручни. И лишь в начале второго Рюхин совсем больным неврастеником приехал в „Шалаш“».

В следующей уцелевшей редакции терзаемый мыслями о собственных стихах Рюхин уже едет в ночном троллейбусе. Правда, в окончательном тексте его трясет и швыряет на платформе грузовика, на котором был доставлен в больницу Иван. Но троллейбус не исчез: «Ресторанные полотенца, подброшенные уехавшими ранее в троллейбусе милиционером и Пантелеем, ездили по всей платформе»…

В троллейбусе поспешно уезжает «по направлению к Киевскому вокзалу» после посещения «нехорошей квартиры» Поплавский. В редакции более ранней его увозил в том же направлении автобус.

И Маргарита, «откинувшись на удобную, мягкую спинку кресла в троллейбусе», едет по Арбату, прислушиваясь к «таинственной трепотне» о пропавшей из гроба голове…

То же и с описанием торгсина в романе.

В 1930 или 1931 году (доступные мне источники, увы, противоречивы) в Москве появились магазины «Торгсин». На вывесках этой государственной фирмы нередко писали по-иностранному: «Torgsin», но переводилось это с русского на русский как «торговля с иностранцами». В обмен на золотые или серебряные предметы, уцелевшие у отдельных граждан, здесь предлагались обольстительные продукты питания и вещи, каких в других магазинах не было. И Булгаков здесь иногда «отоваривал» крохи своих зарубежных гонораров, добиравшиеся до него в виде чеков или «бонов».

Торгсин подробно описан уже во второй редакции романа, в 1934 году:

«В магазине торгсина было до того хорошо, что у всякого входящего замирало сердце. Чего только не было в сияющих залах с зеркальными стеклами.

У самого входа налево за решетчатыми загородками сидели неприветливые мужчины и взвешивали на весах и кислотой пробовали золотые вещи, которые совали им в окошечки разнообразно одетые дамы. Направо в кассах сидели девушки и выдавали ордера. А далее чуть ли не до потолка громоздились апельсины, груши, яблоки. Возведены были причудливые башни из плиток шоколаду, целые строения из разноцветных коробок папирос, и играло солнышко на словах „Золотой ярлык“ и „Ананасы экспортные“.

А далее прямо чудеса в решете. Лежала за стеклами толстая, как бревно, в тусклой чешуе поперек взрезанная семга двинская[514]514

Собственно в тетради (ОР РГБ, 562.6.8.): «Лежали за стеклами толстые, как бревна… взрезанная семга двинская», т. е. автор начал описание семги в множественном числе, потом предпочел единственное, но к началу фразы не вернулся; такие тексты можно считать набросками.

[Закрыть]. В кадушках плавала селедка астраханская, грудами (нрзб) лежали блестящие коробки, и надпись свидетельствовала, что в них килька ревельская отборная. О сыре и говорить нечего. Как мельничные жернова, навален он был на прилавке, и лишь проворный приказчик вонзался в него страшным ножом, он плакал, и жирные слезы стекали из его бесчисленных ноздрей.

Вскинешь взор, и казалось[515]515

«Вскинешь… казалось…» – тоже характерное для черновых набросков Булгакова рассогласование. Там же.

[Закрыть], что видишь сон. Малага, мадера, портвейн, херес, шампанское, словом, все вина, какие только может потребовать самый прихотливый потребитель, все были тут в бутылках».

В конце марта 1935 года Булгаков (с женой, разумеется) получил приглашение на прием по случаю Пасхи в американское посольство; внизу золотообрезного картона с приглашением значилось: «Фрак или черный пиджак», и по этому случаю в торгсине был куплен отрез настоящего «фрачного» сукна. «Сегодня с М. А., – записала Елена Сергеевна, – зайдя сначала к портному Павлу Ивановичу, пошли в Торгсин. Купили английскую хорошую материю по восемь руб. золотом метр. Приказчик уверял – фрачный материал. Но крахмальных сорочек – даже уж нефрачных – не было. Купили черные туфли, черные шелковые носки»[516]516

«Дневник Елены Булгаковой», М., 1990, с. 90. О судьбе «фрачного» материала и сшитого из него мхатовским портным великолепного костюма в записи Е. С. три года спустя, 22 марта 1938 г: «Приглашение от американского посла на бал 26-го. Было бы интересно пойти. Но не в чем, у М. А. брюки лоснятся в черном костюме. У меня нет вечернего платья». – Там же, с. 191.

[Закрыть].)