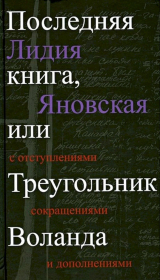

Текст книги "Последняя книга, или Треугольник Воланда. С отступлениями, сокращениями и дополнениями"

Автор книги: Лидия Яновская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 30 (всего у книги 59 страниц)

В декабре 1983-го книга вышла наконец в свет, и только тут, полагаю, Паршин узнал о ее существовании. Предварительной рекламы не было, ибо до последнего дня оставалось неизвестным, выйдет ли книга. Я же, освоившая опыт Михаила Булгакова, с посторонними никаких разговоров о книге не вела.

Поэтому вопрос, якобы заданный Паршиным Татьяне Николаевне в мае 1981 года: «А вам Яновская не давала читать книгу?..» – слишком нелеп, чтобы прозвучать на самом деле.

А привозила ли я Татьяне Николаевне какие-то рукописи? Да, конечно. И конечно, это не были давно отвергнутые издательством, тяжелые рукописи первых двух книг о Булгакове. Зачем старой женщине читать всё это? Когда читать? В те два дня, что я была в Туапсе и более всего хотела ее слушать?

Оставив в камере хранения на вокзале маленький чемодан, я пришла к ней с легким, почти условным портфельчиком в руке. Три-четыре журнальные публикации в подарок… Три-четыре десятка машинописных страниц – предполагаемые статьи о том, как (цитирую слова К. М. Симонова) происходило «становление» моего героя: мне хотелось кое-что проверить в них… И еще там был машинописный текст «Необыкновенных приключений доктора» – это Татьяне Николаевне я не показывала; это предстояло читать вслух несколько дней спустя, прямо на бывшем поле боя у Чечен-аула, в присутствии школьного учителя из этого самого Чечен-аула и двух молодых историков из Чечено-Ингушского НИИ…

Реакция Т. Н. на привезенные материалы оказалась неожиданной. Любезно заглянув в журналы и, как я рассказывала выше, вполне непосредственно отреагировав на посвященный ей автограф, она вдруг решительно пододвинула к себе машинописные листы и сразу же принялась читать их. Наш диалог явно разваливался, не начавшись… я молча размышляла, как бы ее отвлечь от этого сплошного чтения… но тут она вдруг подняла голову и сказала: «У вас ошибка. Отец Булгакова умер не в 1907 году, как вы пишете. По-моему, это было позже, в 1909-м. Мы познакомились примерно через год после смерти его отца».

К этому времени дата смерти А. И. Булгакова мне была очень хорошо известна, откуда взялась ошибка (ее ошибка, а не моя), было непонятно, но я не стала пускаться в споры – моя задача была не спорить, а слушать. А некоторое время спустя, но в тот же день снова что-то завихрилось вокруг даты, на этот раз другой даты – я спросила о годе ее рождения. Вообще-то задавать столь щепетильный вопрос булгаковским дамам – Елене Сергеевне, Любаше, Надежде Афанасьевне – я избегала; предпочитала вычислить самостоятельно, по каким-нибудь документам, прямым или косвенным. Но в этот раз меня занимал вопрос: сколько, собственно, лет было Татьяне Николаевне, когда она венчалась с Булгаковым? Уж очень настойчиво из уст Надежды Афанасьевны (ранее) и из уст Т. Н. (теперь) звучала фраза: «Невеста была слишком молода, и священник (А. А. Глаголев был священником) не хотел венчать…»

И тут, к моему изумлению, Т. Н., прежде чем назвать год своего рождения (1896), торопливо достала паспорт, раскрыла его и предъявила мне. Чем ужасно меня смутила: я же не милиционер, чтобы проверять удостоверения личности! И лишь потом, вернувшись в Харьков, в беседе с ее племянницей Т. К. Вертышевой, поняла в чем дело.

«Моя мама – младшая сестра Таси, – говорила Тамара Константиновна, дочь Софьи Николаевны Лаппа-Вертышевой, – и родилась в 1895-м; притом они не погодки – у них разница в два-три года. Тася родилась приблизительно в 1892-м»[257]257

Архивный документ о возрасте Т. Н. я нашла позже. Это выписка из свидетельства о браке, собственноручно сделанная М. А. Булгаковым и представленная им в числе других выписей и копий в канцелярию Университета св. Владимира 7 марта 1917 года при получении им Диплома и всех подлинников документов, хранившихся в его «Личном деле»: «Сим заявляю, что я 26-го апреля 1913-го года вступил в законный брак с дочерью действительного статского советника Николая Николаевича Лаппа Татьяной Николаевной Лаппа – девицей, 21 года от роду, вероисповедания православного. Таинство брака в Киево-Подольской Добро-Николаевской церкви совершал священник Александр Глаголев с причтом <…>». / Государственный архив города Киева. Ф. 16. Оп. 465. Ед. хр. 16366. Л. 18. Таким образом, в момент венчания невеста была совершеннолетней, и если отец Александр хотел, чтобы брачующиеся не торопились, то, скорее всего, по причине молодости обоих.

[Закрыть]. Да, Т. Н. очень не хотелось стареть. Это так естественно. А тут при каком-то обмене паспортов очень кстати ошиблась паспортистка, нечаянно убавив ей несколько лет. С тех пор, рассказывая о своих юных годах, Т. Н. делала небольшие поправки с законной оглядкой на паспорт. И свою первую встречу с Михаилом, состоявшуюся примерно через год после смерти А. И. Булгакова, перенесла с 1908 года на 1910-й. Долго придерживаться двойной хронологии ей было, впрочем, не под силу. Ну, не умела она врать! И уже в записях Паршина даты восстановились: в 1908 году она познакомилась с Булгаковым, еще гимназистом, и было это примерно через год после смерти его отца…

Сколько помнится, она так до конца и не дочитала эти тридцать или сорок страниц. Я отвлекла ее, потянула рукопись к себе. Мне необходимо было обсудить с нею два фрагмента в статье, причем в обоих случаях это были не мои, а булгаковские тексты, из которых я пыталась извлечь биографические подробности, и важно было понять, имею ли я право это делать.

Первый из этих двух текстов – строки из «Белой гвардии», о бандитах, пришедших грабить Василису, – она прочитала сама, глазами… «Вошло всего трое, но Василисе показалось, что их гораздо больше… В первом человеке все было волчье, так почему-то показалось Василисе. Лицо его узкое, глаза маленькие, глубоко сидящие, кожа серенькая, усы торчали клочьями, и небритые щеки запали сухими бороздами, он как-то странно косил, смотрел исподлобья и тут, даже в узком пространстве, успел показать, что идет нечеловеческой, ныряющей походкой привычного к снегу и траве существа… Второй – гигант, занял почти до потолка переднюю Василисы. Он был румян бабьим полным и радостным румянцем, молод, и ничего у него не росло на щеках. На голове у него был шлык с объеденными молью ушами, на плечах серая шинель, и на неестественно маленьких ногах ужасные скверные опорки. Третий был с провалившимся носом, изъеденным сбоку гноеточащей коростой…»

Булгаков описывает людей, которых видел, предположила я. Они приходили к нему – врачу-венерологу: «Третий был с провалившимся носом…» Потому что частный прием врача – это двери, открытые настежь.

«Правильно ли я написала: „Двери, открытые настежь“?» – спрашивала я. «Это так и было», – отвечала Т. Н. Раздавался стук или звонок. Она шла открывать. «К врачу», – говорил незнакомый человек, и его впускали. Приходили проститутки. Кто только не приходил. Особенно много людей шло к концу каждой власти. Менялась власть, больные исчезали, потом шли новые… «Да, – повторяла Т. Н. понравившуюся ей формулу. – Дом врача-венеролога – двери, открытые настежь…»

Второй фрагмент – из рассказа «В ночь на третье число» – я медленно прочитала вслух. Здесь доктор Бакалейников, персонаж явно автобиографический, бежит из оставляющих Киев петлюровских войск: «…Бежали серым стадом сечевики… Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой… У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь…»

Вслед ему стреляют…

«– Стый! Сты-ый!

Тут доктор Бакалейников – солидный человек – сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

– Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше – сеть переулков кривых и черных. Прощайте!»

«– Да ты… – вскидывается жена, когда он попадает наконец в свою квартиру. – Да ты седой…»

«Так было?» – спрашивала я. Т. Н. смеялась и говорила: «Ну, не совсем так… было проще… Не стреляли. Войска шли по Александровской. Это очень близко от дома. Он чуть поотстал… Потом еще немножко… Отстал совсем и побежал домой».

Со временем эту историю она неоднократно пересказывала булгаковедам, причем чем дальше, тем ближе к булгаковскому тексту. Проза Михаила Булгакова постепенно вытесняла из ее памяти собственные более скромные впечатления.

В мае 1981 года Паршин записывает с ее слов: «Остались мы с Варькой в квартире одни, братья куда-то ушли. И вот в третьем часу вдруг такие звонки!.. (Ср. в рассказе Булгакова: „Около трех ночи в квартире доктора Бакалейникова залился оглушительный звонок“. – Л. Я.) Мы кинулись с Варькой открывать дверь (В рассказе: „Колька сорвался и полетел открывать“. – Л. Я.) – ну, конечно, он. Почему-то он сильно бежал, дрожал весь, и состояние было ужасное – нервное такое. (В рассказе: „Юрий Леонидович и Колька растерялись до того, что даже побледнели. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за валерианкой… И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку“. – Л. Я.) Его уложили в постель, и он после этого пролежал целую неделю, больной был. („Неделя в постели“ заменила строки рассказа: „Варвара Афанасьевна кинулась к Бакалейникову и отшатнулась. – Да ты… да ты седой…“ – Л. Я.) Он потом рассказал, что как-то немножко поотстал, потом еще немножко, за столб, за другой и бросился в переулок бежать. Так бежал, так сердце колотилось, думал, инфаркт будет»[258]258

Леонид Паршин. Чертовщина в Американском посольстве… С. 69.

[Закрыть]. («…За столб, за другой…» – тоже из рассказа. При первом чтении вслух Т. Н. эту «белую церковь с колоннами», превратившуюся у нее в «столбы», не заметила. – Л. Я.)[259]259

Рассказ «В ночь на третье число» был заново опубликован мною («Аврора», 1981, № 2), послан Татьяне Николаевне и ею получен («…еще за журнал „Аврора“. С большим удовольсви<ем> прочла, <что> когда-то написал М. Булга<ко>в». – 1981, 19 марта).

[Закрыть]

И еще два возражения-замечания сделала Т. Н., прежде чем я окончательно убрала свои бумаги в портфель. Одно из них, касающееся Юрия Слезкина, несущественно, но я его все-таки приведу.

Как известно, начинающий писатель Михаил Булгаков и популярный московский беллетрист Юрий Слезкин познакомились во Владикавказе в самом начале 1920 года, при белых. Этот факт не вызывает сомнений. Позже, 21 февраля 1932 года, Слезкин записал в своем дневнике: «С Мишей Булгаковым я знаком с зимы 1920 года. Встретились мы во Владикавказе при белых. Он был военным врачом и сотрудничал в газете в качестве корреспондента. <…> Белые ушли, организовался ревком. Мне поручили заведование подотделом искусств. Булгакова я пригласил в качестве заведующего литературной секцией». Примерно так же трактует это событие Булгаков в своих «Записках на манжетах».

А Татьяна Николаевна была уверена, что Слезкин во Владикавказ приехал позже – уже после установления советской власти. «Очень удивилась, услышав от меня, что я видела имя Слезкина в газете „Кавказ“, выходившей во Владикавказе при белых. С трудом поверила», – записала я тогда. Потом оказалось, что поверила не только с трудом, но и ненадолго. Несколько лет спустя Паршин записал: «Татьяна Николаевна твердо помнит, что со Слезкиным Булгаков познакомился позже, когда он в ее сопровождении „то ли по объявлению, то ли еще как“ отправился в подотдел искусств Городского отдела народного образования устраиваться на работу»[260]260

Там же. С. 83.

[Закрыть].

Другое ее замечание было существенней: Т. Н. странно споткнулась о слова, связанные с событиями осени 1919 года. «Из Киева Булгаков выехал в Ростов-на-Дону, – значилось в моей рукописи. – Там получил назначение в Грозный. Во Владикавказе дождался приезда жены, и в Грозный они отправились вместе».

«В Ростов? – удивилась Т. Н. – Почему в Ростов? Разве он был в Ростове?» Я объяснила, что это со слов Н. А. Земской. Т. Н. подумала, поколебалась и не стала спорить: ну, если Надежда так говорит… Но никаких подробностей не добавила.

Подробности появились позже, в ее рассказах Паршину. Возник даже целый сюжет, расцвеченный повествованием о ее золотом браслете:

«Т. К. Но в дороге поезд долго что-то стоял в Ростове. Михаил пошел там играть в биллиард. А он очень увлекающийся, азартный и все деньги проиграл. Пошел и заложил эту браслетку в ломбард. Ну, и пришел на вокзал очень расстроенный, переживает и вдруг совершенно неожиданно видит на вокзале Костю. (Речь о двоюродном брате Константине Петровиче Булгакове. – Л. Я.) Как он туда попал – не знаю. Он ему квитанцию отдал: „Выкупи, ради Бога, отдай Варе“. Костя это все выполнил, и Варя потом вернула браслетку Михаилу с нотациями. Представляете, три года пропадала и вдруг нашлась!»[261]261

Там же. С. 73.

[Закрыть]

История с браслетом реальна и подтверждается письмами Михаила Булгакова. Константину Булгакову, 1 февраля 1921 года: «Кстати, напиши, жив ли Таськин браслет?» Ему же, 16 февраля: «Сообщи мне, целы ли мои вещи (речь о вещах, оставленных у Н. М. Покровского в Москве. – Л. Я.) и Т<аськин> браслет». Надежде, в апреле 1921-го: «О браслете знает Константин. Передай ему (не браслету, а Константину) мой привет»[262]262

Л. К. Паршин рассказывает со слов Т. Н., что Булгаков очень любил этот браслет и даже относился к нему как к талисману. Думаю, этот самый браслет описан и в «Белой гвардии»: «– Не надо… Зачем это… Я не хочу, – ответила Рейсс и рукой защищалась от Турбина, но он настоял и застегнул на бледной кисти тяжкий, кованый и темный браслет. От этого рука еще больше похорошела и вся Рейсс показалась еще красивее…».

[Закрыть].

И все же какая-то странная неувязка присутствует в этом рассказе. Поезд долго стоял в Ростове… Как долго мог стоять поезд – чтобы и проиграть в бильярд большую сумму… и сходить в ломбард заложить браслет… и потом «совершенно неожиданно» встретить Константина «на вокзале»? Что делал Константин на вокзале? Куда ехал? Или никуда не ехал, поскольку взял из рук Михаила квитанцию, раздобыл деньги и отправился выкупать браслет?

Спрашивается, в Ростов или через Ростов ехал Булгаков осенью 1919 года? В Ростов – за назначением? Или проездом – с краткой остановкойв Ростове?..

В моей тетради (напомню, это была не стенограмма, а размышления с пером в руках, в конце дня, после встреч с Т. Н.) записи следуют в таком порядке одна за другою: «В Ростов? Почему в Ростов? Разве он был в Ростове?» Далее, тут же, мои расспросы о том, был ли Булгаков мобилизован или пошел в Белую армию добровольно («Конечно, мобилизован!»). Ее сердитое: «Я и так вам слишком много рассказала. Я дала ему слово ничего не рассказывать». И в заключение моя растерянная запись: «Впервые у меня возникло сомнение, точно ли он был мобилизован…»

__________

Но вернемся к теме, заявленной в названии главы.

На заре своей литературной деятельности – в 1920–1921 годах во Владикавказе – Булгаков написал несколько пьес. Из его писем к близким известны названия этих пьес: «Парижские коммунары», «Самооборона», «Глиняные женихи», «Братья Турбины». И еще «Сыновья муллы» – р-революционная пьеса из туземного быта.

Они шли на сценах владикавказских театров. Исключение – комедия «Глиняные женихи». Булгаков писал сестре Вере: «И как раз она не идет, да и не пойдет, несмотря на то, что комиссия, слушавшая ее, хохотала в продолжение всех трех актов… Салонная! Салонная! Понимаешь».

Написанные для заработка «Сыновья муллы» сохранились. Текстов остальных пьес нет. Ни листка, ни набросков, ни даже цитат. Можно, правда, предположить, что «Парижские коммунары» – пьеса литературного происхождения. Возможно, она перекликается с Виктором Гюго, «Отверженными», Гаврошем и прочими романтическими вещами. (Булгакову очень нравилась в этом спектакле актриса-травести Ларина, игравшая мальчика.)

Можно догадаться, что «одноактная юмореска» «Самооборона» как-то соотносится с самыми ранними редакциями «Белой гвардии» и фигурой «Василисы» в этих редакциях. В рассказе «В ночь на третье число», где так причудливо переплелись еще неуверенные, но все же узнаваемые мотивы «Белой гвардии», есть сюжет с «домовой охраной» («самооборона» тож), отлично памятной тогда и киевлянам и владикавказцам: жильцы, опасаясь нападений бандитов, вооружались чем попало, главным образом грохочущими предметами, и поочередно дежурили во дворе или в подъезде. В рассказе дежурит известный в дальнейшем по «Белой гвардии» Василий Иванович Лисович, он же Василиса. Он подымает грохот на всю улицу, перепугавшись кота, прыгнувшего на крышу сарая. В пьесе в этой роли, по-видимому, выступает «обыватель Иванов» и происходят какие-то другие смешные вещи (в числе эпизодических персонажей – барышня, пьяный, прохожий).

Возможно, и «Глиняные женихи» имели продолжение. Л. Е. Белозерская-Булгакова рассказывает в своих мемуарах, как однажды в первые месяцы их брака пришел оживленный Булгаков и сказал, что они вдвоем будут писать «пьесу из французской жизни» и что у пьесы уже есть название: «Белая глина». «Я очень удивилась и спросила, что это такое „белая глина“, зачем она нужна и что из нее делают. – Мопсов из нее делают, – смеясь ответил он. Эту фразу потом говорило одно из действующих лиц пьесы».

Они весело сочиняли эту комедию про вдову Дюваль и ее 18-летнюю дочь, которые были так похожи и столь одинаково одевались, что поклонники все время путали их. В третьем акте все должно было закончиться, как водится, свадьбами, но третий акт так и не был то ли дописан, то ли даже начат, поскольку известный издательский деятель А. Н. Тихонов (Серебров), просмотрев написанное, сказал резонно: «Ну, подумайте сами, ну кому нужна сейчас светская комедия?»[263]263

Л. Е. Белозерская-Булгакова. О, мед воспоминаний. С. 13–14.

[Закрыть] Впрочем, «Белая глина» тоже не сохранилась.

И романтические «Парижские коммунары» и салонные «Женихи» были, конечно, ученичеством, школой будущего драматурга, осваивавшего сцену, действие, диалог. А вот драма «Братья Турбины» представляла собою нечто иное. Нечто, может быть, и слабое и невнятное, но предвещавшее и «Белую гвардию», и «Дни Турбиных».

О содержании этой очень важной для Булгакова пьесы существуют всего лишь догадки: текста пьесы нет. Но кое-что все-таки сохранилось. Из тусклой газетной рецензии видно, что действие пьесы происходит в 1905 году. (1905 год? В Киеве булгаковского детства этот год был полон самых невероятных событий: лихорадило гимназию – бастовали гимназисты… лихорадило Духовную академию – бастовали студенты… на улицах стреляли, были убитые. А Михаилу Булгакову – 14 лет… Годы спустя, в 1930-м, у него снова родилась мысль написать «пьесу о 1905 годе», был даже заключен договор с ленинградским Красным театром, вскоре, впрочем, расторгнутый.)

И еще от «Братьев Турбиных», как уже знает читатель, сохранилась афиша. И запись, правда, более поздняя, датированная февралем 1932 года, в дневнике Юрия Слезкина: «…„Братья Турбины“ – бледный намек на теперешние „Дни Турбиных“. Действие происходило в революционные дни 1905 года в семье Турбиных, один из братьев был эфироманом, другой революционером… Все это звучало весьма слабо…»

Очень интересная фраза: «Один из братьев был эфироманом…» Она говорит не только об автобиографичности центрального персонажа (напоминая о перенесенном Булгаковым морфинизме). Она говорит о том, что Булгакова-художника уже в ранних его сочинениях привлекала некая физическая слабость героя, его беззащитность – перед жизнью? перед фантасмагорией бытия? – та самая удивительная в художественном отношении черта, которая потом воплотится в Максудове, растерянно-влюбленном в Театр, а гениального мастера заставит уйти из враждебного ему мира в душевную болезнь, в «дом скорби»…

(Любопытно, что Т. Н. – без моих расспросов, по собственному почину – вдруг взволнованно заговорила о том, что Булгаков никогда не был таким, каким изобразил себя в «Театральном романе» и в рассказе «Мне приснился сон»[264]264

«Мне приснился сон» – так, по первой строке, был озаглавлен фрагмент из повести Булгакова «Тайному другу», который мне удалось опубликовать в московском еженедельнике «Неделя» (1974, № 43) и который Татьяна Николаевна прочитала еще до моего приезда.

[Закрыть], что он никогда не был таким жалким, несчастным, робким… Я слушала, тихо думая о том, как хорошо понимала Елена Сергеевна, что это художественный прием, как радовалась Елена Сергеевна тому, что и я это понимаю. Татьяну позиция писателя раздражала, и она несколько раз повторила: Он таким не был…)

Но самый ценный след навсегда ушедшей пьесы – уцелевшая программка с перечнем действующих лиц. Из программки видно, что дом Турбиных в этой пьесе – как и дом Турбиных в «Белой гвардии» – тесно связан с домом Булгаковых, с булгаковской семьей, булгаковским окружением.

Самое имя главного героя – Алексей Турбин (то же, что в «Белой гвардии» и в мхатовской пьесе) – в замыслах Булгакова появилось задолго до владикавказской пьесы. Это известно из его переписки. Другой персонаж – младший брат Турбина, Вася, студент…

Имя Никол, Николка появмися позже, в «Белой гвардии», и это будет не только совпадением с именем Николая Булгакова, но еще и отзвуком имени Николушки, Николеньки – Николая Ростова в «Войне и мире». Но если младшего брата в пьесе зовут Васей, то, значит, «Василисы», Василия Ивановича Лисовича, в этом сочинении еще нет: такое совпадение имен невозможно. А вот имеется ли аналогичный «Василисе» персонаж («инженер и трус, буржуй и несимпатичный», короче, обыватель), под каким-то другим именем – по перечню действующих лиц определить я не смогла.

Сестра Леля, ученица консерватории… Имя Леля в семье Булгаковых было уменьшительным от Елена. И в «Белой гвардии», и в «Днях Турбиных» этим именем названа героиня. Кстати, прекрасно аккомпанирующая на пианино.

В пьесе «Братья Турбины» жива мать Турбиных, и ее зовут так же, как покойную мать в «Белой гвардии», – Анной Владимировной. (В пору создания пьесы Варвара Михайловна была жива, а когда писалась «Белая гвардия», ее уже не было.)

Мое внимание привлекает имя героини: Кэт Рында, явно связано с именем Таси Лаппа.

Напомню, Булгаков внимательно озвучивает имен своих персонажей. Прежде чем в романе «Мастер и Маргарита» появилась фамилия Варенуха, соответствующий персонаж назывался Внучатой. Финансовый директор Варьете Римский в ранних редакциях был Латунским. И т. д. Фамилии Рында и Лaппа созвучны. Обе двусложны, обе с ударением на первом слоге и женским окончанием а. И принадлежность Таси к старинному литовскому дворянскому роду занимала воображение Булгакова. Неудивительно, что похожей на нее героине он дал в фамилию старинное, связанное с царской службой слово: рында.

Далее: «Женя Рында, скульптор». Судя по совпадению фамилии, брат Кэт. И у Татьяны Николаевны был брат Женя, Евгений Лaппа, примерно ровесник Михаила Булгакова, художник; правда, не скульптор – живописец.

Расспрашивая Т. Н. о друзьях ее и Булгакова юности, я упомянула Александра Гдешинского. «Александр Гдешинский?» – раздумчиво переспросила она. И вдруг ее лицо вспыхнуло радостью воспоминания: «Саша Гдешинский! Он был скрипач!»

«Саша Бурчинский, скрипач» – очередная строчка в программке «Братьев Турбиных»… Имя тождественно, фамилия созвучна… Дом, Киев, юность…

А вот и странность в составе действующих лиц: у Турбиных две горничные. Одна из них – полноценный персонаж, у нее есть имя: «Шура, горничная Турбина». Более того, ее имя находится в пятой строке сверху – непосредственно вслед за именами членов семьи Турбиных. У нее есть даже брат: «Баранов, брат Шуры». Его имя – несколькими строчками ниже, но не в числе последних, стало быть, это не эпизодическое лицо.

Кроме «Шуры, горничной Турбина», в пьесе имеется еще «горничная Турбиной». Она последняя в списке действующих, стало быть, это персонаж «кушать подано», вестник, которому нужно на мгновенье появиться на сцене, чтобы что-то сообщить.

Странность в том, что для семьи Турбиных, если они действительно похожи на Булгаковых, то есть являются людьми среднего достатка, двух горничных многовато. И означать это может только одно: герои пьесы живут на два дома – дом Алексея Турбина, в котором есть горничная Шура, и дом Анны Владимировны Турбиной, в котором тоже есть горничная, разумеется, другая.

В романе «Белая гвардия» и в пьесе «Дни Турбиных» ничего подобного нет. Но Булгаковы дважды жили на две квартиры: в 1913–1914 годах, когда Михаил Булгаков, женившись, оставил материнский кров и переехал с молодой женой в дом 38 по Андреевскому спуску, и в 1918–1919-м, когда он в старое гнездо вернулся, а мать, по-прежнему остававшаяся главным авторитетом в семье, отделилась от взрослых детей и перешла в дом доктора Воскресенского, своего второго мужа.

Не исключено, что к тайнам пьесы есть еще один ключик в этой самой программке: поскольку пьеса шла, против имен персонажей проставлены имена актеров, исполнявших эти роли. А у актеров – амплуа. Внешность, возраст. Поднять бы историю труппы – можно хотя бы в отдельных случаях представить себе что-то в облике того или иного героя пьесы. Когда-то я этого не сделала, теперь такое исследование мне недоступно. Но вот строчка: Шелухов – Федоров. Шелухов – персонаж, об актере же Федорове, помнится, писали, что очень красив, следовательно…

В журнальной статье, а потом и в книге я предположила: «Ряд мужских имен без пояснений – слишком много мужских имен для драмы о семье и о любви. „Братья Турбины“ и не были драмой о любви, хотя любовный мотив здесь, вероятно, был. Вошла ли сюда история замужества рыжей Елены? Или на главном месте оказалась история любви Алексея Турбина и Кэт Рында? Пылкая и счастливая любовь к юной Татьяне Лаппа, бывшая потрясением в студенческой юности Михаила Булгакова, не отразилась ни в одном из его зрелых произведений. Но, может быть, он отдал ей дань в произведениях ранних?»[265]265

Лидия Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. С. 68. То же: «Юность». 1977. № 3. С. 66.

[Закрыть]

Булгаков – социальный художник. Все-таки как художник он сложился в эпоху огромных социальных потрясений. По крайней мере, я, выросшая в эпоху социальных катаклизмов, так воспринимала его.

…Натолкнувшийся на мои скромные размышления Паршин почему-то оскорбился, даже впал в ярость; мгновенно забыл, что Татьяна Николаевна не читала книгу «Творческий путь Михаила Булгакова»; и вот уже в его записях она вместе с ним листает злосчастную книгу, разбирая строку за строкою (есть постраничные ссылки).

Прежде всего, брат Татьяны Николаевны, как немедленно выяснил Паршин, не был художником. «Нет, Евгений Николаевич Лаппа не был ни художником, ни скульптором. Он, как сказала Татьяна Николаевна, был просто шалопаем, еле окончившим реальное училище…»[266]266

Леонид Паршин. Чертовщина в Американском посольстве… С. 85–86.

[Закрыть]

Леонид Константинович забыл, что несколькими страницами ранее Т. Н. говорила ему нечто совсем другое, а именно, что брат ее Евгений Лаппа был художник и даже какое-то время брал уроки у Пикассо. Родители, – рассказывала в этом случае Паршину Т. Н., – «предлагали мне в Париж ехать. Женька как раз заладил: „Хочу у Пикассо учиться“. И как раз одна наша знакомая француженка в Париж ехала, и Женьку с ней отправили. Отец ему деньги посылал и все такое…»[267]267

Там же. С. 25.

[Закрыть].

Был ли Евгений Лаппа талатливым художником или «шалопаем», как считает Паршин, неизвестно. Существенно, что для Булгакова он стал моделью юноши-скульптора, брата героини. Т. Н. рассказывает, что в 1918 году Евгений Лаппа был призван в армию и погиб в первом же бою. Булгакову во время написания пьесы «Братья Турбины» это трагическое событие известно.

Далее, горничные… Нет! – якобы продолжает строка за строкою опровергать все ту же бедную книгу Татьяна Николаевна. И, по словам Паршина, «рассказывает, что в 1913 году у Булгаковых было две горничных, хотя жили они на один дом»[268]268

Там же. С. 86.

[Закрыть].

Очень сомневаюсь, чтобы Т. Н. могла сморозить такой вздор. Да и сам Паршин уже записал с ее слов о доме Булгаковых в 1913 году: «У них кухарка была и горничная…»[269]269

Там же. С. 30.

[Закрыть]

Прислуги две, как было принято в таких семьях, – в доме Булгаковых в Киеве, на Андреевском спуске, или, что более знакомо читателям, у Филиппа Филипповича Преображенского в Москве, в повести «Собачье сердце». Прислуги две – кухарка и горничная. Но горничная – девушка, обслуживающая горницы, чистые комнаты, – одна. В пьесе же Булгакова «Братья Турбины» речь идет не о прислуге, не о кухарке, а о двух горничных и, следовательно, о двух квартирах.

Как видите, ненависть – плохой советчик.

А вот и далее: «Она говорила, что „Братья Турбины“ ничем не напоминали ей семью Булгаковых», – уличает меня Паршин. И – на той же странице! – приводит такие слова Т. Н.: «Вы знаете, я видела эти пьесы, и не один раз, но о чем там, содержание – совершенно вылетело из головы, ничего не могу сказать. Вот, хоть убейте! Не знаю»[270]270

Там же. С. 85.

[Закрыть].

Есть и другие сомнительные ссылки на ее свидетельства: «…Предположение, что прообразом героини пьесы Кэт Рында является Т. Н. Кисельгоф, Татьяна Николаевна уверенно отвергла, так же как и предположение, что в пьесе могла отразиться история любви ее и Михаила Булгакова. Это бы ей, я полагаю, запомнилось»[271]271

Там же. С. 85.

[Закрыть].

Нет, не запомнилось.

О том, что ее нет в произведениях Михаила Булгакова, Т. Н. говорила мне с горечью и обидой. Это она тяжко выхаживала его во Владикавказе во время тифа, но в «Записках на манжетах» ее нет. Нет в «Белой гвардии». Нет в «Театральном романе». Нет в «Записках юного врача». Хотя в годы их брака она всегда была рядом. Может быть, потому он ее и не видел, что она была слишком близко? Впрочем, рассказывая об этом, Т. Н. называла только сочинения, прочитанные или перечитанные ею уже в новое время – в эпоху посмертного вхождения Булгакова в литературу. С рассказом «Мне приснился сон» произошел даже маленький инцидент.

В этом фрагменте герою, в котором нетрудно узнать автора, снится счастливое прошлое: Рождество, киевская квартира, но не та, на Андреевском спуске 13, а другая, тоже на Андреевском, на самом верху, на углу с Владимирской… снится живым и здоровым погибший на войне брат, клавир Фауста над раскрытыми клавишами пианино и… Софочка.

«В громадной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат! Их не перечесть, и в каждой из них важные обольстительные вещи. <…> От парового отопления волнами ходило тепло, сверкали электрические лампы в люстре, и вышла Софочка в лакированных туфлях. Я обнял ее. <…> На Рождестве я вел под руку Софочку в кинематограф, снег хрустел у нее под ботиками, и Софочка хохотала».

Я своею рукой переписывала булгаковские тексты – пером, потом, на машинке, перепечатывала каждую букву этих текстов, готовя их к печати, и уже хорошо слышала внутренний голос писателя… Знала этот дом на углу против церкви, эту «тихую и важную» дверь подъезда, лестницу… И, конечно, понимала, что речь о Тасе и ни о ком другом. А имя? Ну, трудно ли заменить имя, тем более что он взял его совсем близко – имя ее младшей сестры.

(Я уже сталкивалась с этим приемом в прозе Михаила Булгакова. В «Белой гвардии» Виктор Мышлаевский очень похож на Николая Сынгаевского, друга юных лет. Фамилию писатель заменил, а имя взял совсем близко – имя его младшего брата, Виктора. Правда, у Николая Сынгаевского было сдвоенное имя – Николай Николаевич. И Мышлаевскому, сохраняя тепло прототипа, Булгаков дал сдвоенное имя: Виктор Викторович.)

Вот по этому поводу, но совершенно спонтанно и без вопросов с моей стороны, Т. Н. сказала с неожиданной ревностью: «Софочка – это я». Добавила с каким-то выражением упрямства, вероятно, свойственным ей в молодости: «Это у меня были лакированные туфли». И по настороженным ее глазам было видно, что она не верит, что я ей верю.

Но и это был отклик на свежую публикацию.

А в молодые годы сочинения Михаила Булгакова проходили мимо нее. Она не запомнила повесть «Первый цвет», по-видимому, посвященную его – и ее! – «беспечальному поколению». Об этой повести Булгаков писал в письмах. Константину (в феврале 1921 года): «У меня в № 13 (в Киеве, на Андреевском спуске. – Л. Я.) в письменном столе остались две важных для меня рукописи: „Наброски Земского вр<ача>“ и „Недуг“ (набросок) и целиком на машине „Первый цвет“. Все эти три вещи для меня очень важны». Надежде (в апреле того же года): «На случай, если я уеду далеко и надолго, прошу тебя о следующем: в Киеве у меня остались кой-какие рукописи – „Первый цвет“, „Зеленый змий“, а в особенности важный для меня черновик „Недуг“. Я просил маму в письме сохранить их». Правда, далее он поручает Надежде «сосредоточить все в своих руках и уничтожить». Но месяц спустя снова возвращается к этой теме: «В случае отсутствия известий от меня больше полугода, начиная с момента получения тобой этого письма, брось рукописи мои в печку [за исключением, пожалуй, „Первый цвет“]».