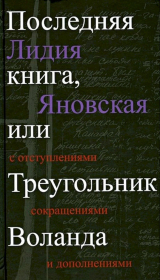

Текст книги "Последняя книга, или Треугольник Воланда. С отступлениями, сокращениями и дополнениями"

Автор книги: Лидия Яновская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 59 страниц)

Крамольная сцена в «Днях Турбиных»

В общий хор критиков – сразу же после премьеры «Турбиных» – включается А. В. Луначарский. Нарком просвещения – образованный человек; он понимает, что пьеса Булгакова и спектакль Художественного театра – очень значительное явление культуры. Но Анатолий Васильевич еще и чиновник, остро чующий скрытую угрозу, которую несут в себе и этот спектакль, и эта пьеса, и самый автор пьесы – беззащитный, непонятно независимый и непредсказуемый. Поэтому позиция Народного комиссара противоречива – от признания, близкого восхищению, до раздражения, переходящего в ненависть. (Впрочем, и Л. Троцкий отмечал: «Луначарский умеет писать об одном и том же вопросе и за и против».)

В свободе выражений Луначарский не уступает критикам. Содержание «Дней Турбиных» пересказывает так: «Ему (Булгакову) нравятся сомнительные заезженные остроты, которыми обмениваются собутыльники, атмосфера собачьей свадьбы вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля; ему нравится способность этой среды приходить в себя, как ни в чем не бывало становиться на четыре лапы, украшать спокойно елочку, устраивать вторую или третью женитьбу после самых потрясающих катастроф… В изображении Булгакова политические разговоры их почти идиотически скудны, а остальные разговоры – серия банальнейших острот, скучнейшие, канительнейшие диалоги без малейшего подъема мысли…» И о самом драматурге: «Он является политическим недотепой по примеру своих героев… Главным комическим персонажем в пьесе является сам автор»[90]90

«Известия», 8 октября, и «Красная панорама», 22 октября 1926 г.

[Закрыть].

Однако, кроме беспредметной брани, в обличениях Луначарского прорисовывается и некий конкретный, заслуживающий внимания сюжет: Луначарского возмущает изображение петлюровцев в пьесе.

«…Посмотрите, какие погромщики петлюровцы! – негодует нарком. – Еще хорошо, что театр имел такт выбросить из пьесы Булгакова сначала дававшийся на сцене омерзительный эпизод с издевательством и истязанием еврея петлюровцами». (Стало быть, осторожный Станиславский верно определил цензурную опасность и тактиком в противоборстве с цензурой был лучшим, чем Михаил Булгаков.)

«Петлюровские сцены» вызывают особое негодование не только Луначарского. «Пьеса „Дни Турбиных“… – авторитетно высказывается С. И. Гусев, видный партийный деятель и заведующий отделом печати ЦК. – Она встретила единодушное осуждение со стороны марксистских критиков, но все они просмотрели весьма существенную особенность этой пьесы – великорусский шовинизм. Припомните, как там добродетельные и чистые русские юнкера противопоставлены петлюровским бандитам, состоящим на 100 процентов из бандитов и грабителей. Я не отрицаю, что петлюровцы такими и были (Он не отрицает, что петлюровцы такими и были. – Л. Я.), но все же у Петлюры имелись элементы национальной идеи…»

«А наши театральные критики этого и не заметили», – резюмирует С. И. Гусев[91]91

«Рабочий и театр», 1927, № 27. Судя по опубликованной и сохранившейся в булгаковском архиве стенограмме доклада (о ней – ниже), С. И. Гусев выразился колоритней: «Есть в этой пьесе такой элемент, от которого, можно сказать, не душок идет, а настоящая вонь: воняет там великорусским шовинизмом». Строка подчеркнута Булгаковым, а слова «душок» и «вонь» – еще раз, красным карандашом.

[Закрыть].

Заметили, заметили, как же не заметить! Главрепертком еще в процессе репетиций норовил снять эти сцены, но автор проявил тогда невиданное упорство, автор тогда, как говорится, насмерть стоял…

И теперь, когда пьеса стала спектаклем, В. Блюм, в одной из цитированных выше рецензий, обличает драматурга с партийных позиций: петлюровщина – «мелкобуржуазная – все же революция»; она «нам все же „симпатичнее“ и ближе золотопогонной героики»; и когда «нам показывают только погромную сторону петлюровщины, мы знаем, что это – ложь»…

И В. Киршон выскакивает на диспуте о «Днях Турбиных»: «Это насмешка русского шовиниста над украинцами»[92]92

«Новый зритель», 19 октября 1926 г.

[Закрыть]. Впрочем, В. Киршон – не критик. Он драматург, молодой и многообещающий. Конкурент, так сказать…

«Петлюровские сцены» – это, собственно, одна картина во втором акте четырехактной драмы «Дни Турбиных». Действие здесь происходит в петлюровском штабе, на сцене надпись: «Штаб 1-й кінной дивізіі», и построена картина до гениальности лаконично и – беспощадно.

Персонажей немного. Петлюровский полковник Болботун… Сотник Галаньба – «холоден, черен, с черным шлыком»… (В ранней редакции о нем: «Командир разведки при 1-й Петлюровской дивизии»; в редакции последней, явно под давлением Главреперткома: «бывший уланский ротмистр», что, конечно, значения не имеет.) «Холодный» Галаньба страшен, как будет страшен Тихий в «Беге», как страшны все эти умельцы превращать человеческое существо в дерьмо…

Вся картина – это три момента (три сцены), когда «гайдамаки» одного за другим притаскивают отловленных людей. («Хлопцы, що там? Що? – Якись жиды, пан сотник, мимо мосту по льду дали ходу из Слободки. – Галаньба. Хлопцы! Разведка! По коням! По коням!.. А ну, проскочить за ними! Тильки живыми визьмить! Живыми!»)

Сначала это дезертир-сечевик с помороженными ногами, украинец. («Взять его под арест! И под арестом до лазарету! Як ему ликарь ногу перевяжет, вернуть его сюды в штаб и дать ему пятнадцать шомполив, щоб вин знав, як без документов бегать с своего полку».) Потом русский мастеровой, сапожник, которого нагло грабят в этом «штабе». Потом – со сладострастием отловленный еврей… Унижение и угроза… унижение и ограбление… унижение и смерть… Последовательно нарастающая беззащитность человека.

Напомню читателю, что за этой мрачной сценой – личные впечатления драматурга, отразившиеся в дошедшей до нас, а еще более, вероятно, в не дошедшей до нас его ранней прозе… Булгаков ведь был мобилизован петлюровцами, короткое время находился в их войсках, рискуя жизнью, бежал… Е. С. говорила мне, что убийство еврея, потрясшее его на всю жизнь, он видел. О подробностях не рассказывала. Может быть, и Булгаков не рассказывал ей о подробностях.

Четвертый момент возникнет в следующем действии – в картине «Вестибюль Александровской гимназии», когда уже знакомые зрителям «гайдамаки» пытаются отловить Николку (Галаньба. «Живьем! Живьем возьмить его, хлопцы!..» – и зрители уже знают, что означает «живьем»), а Николка, совершив отчаянный прыжок с вершины лестницы в провал, на радость зрителям уходит. С разбитой головой, раненый пулей в ногу, но уходит…

В конструкции пьесы очень важная картина – «Петлюровский штаб». Первоначально Булгаков хотел показать ее как сон – как привидевшийся Турбину кошмар. Спящий Турбин вскидывался с криком: «Помогите! Помогите!.. Вон он, может быть, еще жив…» Художественный театр – еще не прошедший школу «снов» булгаковского «Бега» – был против. А потом оказалось, что все к лучшему. Картины в доме Турбиных и в петлюровском штабе идут как бы не пересекаясь, и тем не менее они существуют вместе: петлюровский штаб – в сознании Турбиных, за плечом Турбиных, рядом…

Эти сцены в пьесе о гражданской войне – воплощение кошмара гражданской войны. Воплощение войны вообще – с неизбежным разгулом жестокости, раздавливающей человека. Только в присутствии этих сцен положение Турбиных, растерянность Турбиных обретают подлинно драматическую глубину. Растерянность русских интеллигентов, с их обостренным чувством долга и чести, с их готовностью жертвовать собой и брать ответственность на себя, и непонимание, что же нужно делать, беспомощность и – надежда…

Пьеса кончается надеждой на выход из отчаяния гражданской войны, на выход во что-то другое – неизвестное, совсем простое, может быть, даже бедное, но совершенно прекрасное, чему имя – мир. Ибо мир – это жизнь.

«Но все же… элементы национальной идеи…», – писал партийный деятель С. И. Гусев. А по Булгакову – нет такой идеи, которая оправдывала бы страдания и смерть.

«Унтег-цег, – говорил в „Белой гвардии“ умирающий Най-Турс… – бгосьте гегойствовать к чегтям…» «Господин поручик, – урезонивал Мышлаевского в „Белой гвардии“ полковник Малышев, – Петлюре через три часа достанутся сотни живых жизней… О портретах, пушках и винтовках попрошу вас более со мною не говорить».

Это пафос романа «Белая гвардия», пафос, сохраненный в драме «Дни Турбиных», несмотря на все давление цензуры и брань критики.

«Унтер-офицер Турбин, брось геройство к чертям!» – последние слова Алексея Турбина. А перед тем, на реплику Мышлаевского: «Господин полковник, разрешите зажечь здание гимназии?» – он отвечает холодно, с интонацией Малышева в романе: «Не разрешаю».

Несколько лет спустя эта мысль будет повторена в пьесе «Адам и Ева»: «Я боюсь идей!.. – скажет Ефросимов. – Вы – идею, а ученый в дополнение к ней… мышьяк!..»

Для А. В. Луначарского или С. И. Гусева проблема, могу допустить, была политическая. Для Булгакова – нравственная, человеческая и художественная. Не совпадают эти позиции… И петлюровщина для Булгакова – явление не народное, а антинародное. Не может быть народным торжество злобы, жестокости и надругательства над человеком…

Поразительно: в самый разгар репетиций «Дней Турбиных», в мае 1926 года, в Париже убит Симон Петлюра; его застрелил тихий часовщик Соломон Шварцбард – «за жестокости, которые он чинил над евреями на Украине».

Может быть, за семь-восемь лет – к моменту премьеры «Дней Турбиных» – петлюровские погромы забыты? Даже их свидетелями, даже уцелевшими жертвами? Но в связи с убийством Петлюры мировая печать переполнена материалами о массовом – десятки тысяч! – уничтожении украинского еврейства в период петлюровщины. Публикуются страшные документы. Гневно выступает очень популярный в России писатель Ромен Роллан. На места трагических событий отправляется французская делегация во главе с очень популярным в России писателем Анри Барбюсом. Выступает Горький… Газеты не жалеют слов для обличения Петлюры как диктатора той самой украинской армии, которая в 1919–1920 годах устроила на Украине сотни еврейских погромов… Петлюра, писали газеты, систематически попустительствовал и фактически поощрял организацию погромов… Его помощники и офицеры, устраивавшие кровавые еврейские погромы, оставались у него на службе и часто получали повышение.

Осенью 1927 года суд присяжных в Париже оправдывает Шварцбарда. А театральная критика в советской России заходится в истерике, защищая петлюровцев от драматурга Булгакова. Многие критики – евреи. Партийный деятель С. И. Гусев (по рождению Яков Давидович Драбкин) – тоже. Парадоксы бытия…

В дальнейшем «Дни Турбиных» будут идти то с «петлюровскими сценами», то без них. (См., например, замечание Булгакова в письме к Ермолинскому о киевских гастролях Художественного театра в июне 1936 года: «О гастролях писать не хочется, устал от театра. „Турбиных“ привезли и играют без петлюровской картины»[93]93

Михаил Булгаков. Дневник. Письма. Москва, 1997, с. 407.

[Закрыть].) Удивительно, как пьеса, в которой была сломана одна из несущих конструкций, продолжала жить и волновать зрителей…

Пьеса гражданина Жюля Верна

Разумеется, едва «Бег» был представлен в Главрепертком, он был немедленно запрещен. Но запрещение было несколько, как бы это сказать, уклончивое: «…Главрепертком считает пьесу „Бег“ М. А. Булгакова в данном виде (подч. мною. – Л. Я.) неприемлемой и высказывается против включения в ее в репертуарный план МХАТ I».

И завлит театра Павел Марков и режиссер Илья Судаков, уже прославившийся постановкой «Дней Турбиных», хватаются за эту формулировку в надежде, что драматург – только бы его уговорить! – все сделает.

«Постановка „Бега“ возможна лишь при условии некоторых переделок Просим разрешения вступить переговоры реперткомом относительно переработки», – телеграфирует П. Марков Булгакову, который в это время находится в Батуме. И потом пишет в конце лета:

«Дорогой Миша! Я думал по возвращении в Москву застать тебя здесь, но ты, к сожалению, уехал накануне моего приезда. Судаков рассказывал мне летом о твоем свидании с Реперткомом, которое укрепило мои надежды на постановку „Бега“ в текущем сезоне. Любовь Евгеньевна говорит о твоем колебании и сомнении относительно необходимости несколько переработать пьесу. Думаю, что если Вы действительно нашли какие-то точки соприкосновения с Раскольниковым, то за эту работу приняться необходимо и как можно скорее. Напиши, пожалуйста, твои соображения о возможности этой работы, о сроке ее выполнения». (Подч. мною. – Л. Я.)

Но Любовь Евгеньевна была права: Булгаков не спешит с переделками. Тем более, что взволнованные театры один за другим просят «Бег», предлагая договора. 10 июня Булгаков подписывает договор с Бакинским рабочим театром (условие: «постановка после МХАТа»). 9 июля – письмо из Киевского русского театра. «Я знаю, – пишет художественный руководитель театра В. Вильнер, – о злоключениях пьесы в московском Реперткоме», – и обещает попытаться «провести пьесу» через репертком Украины.

Письмо Павла Маркова с просьбой «как можно скорее» заняться переделкой «Бега» датировано 25 августа. Но уже 21 августа Булгаковым подписан договор с Одесским русским театром, а 24 августа – с Киевским… Начинают приходить письма из-за границы. Издательство «Девриен» (письмо от 11 августа того же 1928 года) просит поручить ему и только ему распространение «Бега» в западной Европе…

А впереди мольбы ГАБТ – Ленинградского Большого академического. «Телеграфируйте жене разрешение выдать „Бег“… – настигает Булгакова где-то в поезде, в октябре все того же 1928-го, телеграмма помощника директора театра Бережного. – Приехал подписать договор».

«Выдать Бережному Бег, – решительно телеграфирует Булгаков Любаше из поезда же, – условии вручения тебе против рукописи пятисот рублей не возвратный за право исключительной постановки Ленинграде и письменного обязательства премьеры после премьеры Художественного». Пусть читателя не смущает это требование «не возвратного» аванса: театры были мастера выколачивать из бесконечно запрещаемого драматурга возврат своих «авансов»; Булгаков это уже знал; право же «исключительной постановки в Ленинграде» связано с тем, что «Бега» добивается и другой ленинградский театр, Александринский[94]94

Цитируемые документы по истории «Бега» хранятся в Рукописном отделе ИРЛИ, фонд 369, где я и делала выписки в апреле 1964 г. Более точно сослаться затруднительно, поскольку фонд в дальнейшем был загадочным образом перекомпонован с полным изменением нумерации документов.

[Закрыть].

(Ни один из этих театров «Бег» не поставит, и зарубежные агентства авторские права драматурга не охранят. Так ведь об этом пока ничего не известно.)

И вот тут, то ли растерявшись от идущих одно за другим постановлений Политбюро ЦК в защиту странного драматурга, то ли под давлением каких-то других, неведомых обстоятельств[95]95

А. А. Нинов высказал предположение, что здесь было вмешательство А. М. Горького, весною 1928 года приехавшего из-за границы и летом встречавшегося с Ф. Ф. Раскольниковым. См.: М. А. Булгаков. Пьесы 1920-х годов. Ленинград, 1989, с. 569.

[Закрыть], Главрепертком неожиданно разрешает – московскому Камерному театру – комедию Булгакова «Багровый остров»!

Обескураженное письмо Булгакова Евгению Замятину 27 сентября 1928 года:

«Что касается этого разрешения, то не знаю, что сказать. Написан „Бег“. Представлен.

А разрешен „Б<агровый> остров“.

Мистика.

Кто? Что? Почему? Зачем?

Густейший туман окутывает мозги».

История этой комедии такова. Задолго до описываемых событий, а именно 30 января 1926 года, в ту зиму, когда во МХАТе шли вдохновенные репетиции «Белой гвардии» и головы кружило ожидание успеха, Михаил Булгаков подписывает договор с Камерным театром – на пьесу «Багровый остров».

Чтo представит в конце концов Михаил Булгаков, весьма интересный прозаик, но едва начинающий драматург, театру неизвестно, и в договоре на всякий случай отмечено, что если «Багровый остров» у него не получится («не сможет по каким-либо причинам быть принятым к постановке Дирекцией»), то автор, в счет того же аванса, напишет другую пьесу – «на сюжет повести „Роковые яйца“».

Толчком для замысла стал фельетон Булгакова «Багровый остров» (подзаголовок: «Роман тов. Жюля Верна с французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков»), опубликованный в литературном приложении к «Накануне» весною 1924 года.

Несколько слов о фельетоне. Многократно опубликованный (теперь говорят: републикованный) в 1980-е годы, он усердно комментировался булгаковедами как литературная пародия (пародия на Жюля Верна, пародия на подражателей Жюлю Верну и т. д.)[96]96

М. О. Чудакова называет его «коротким пародийным приключенческим романом» («Жизнеописание Михаила Булгакова», 1988, с. 251); см. также комментарий А. А. Нинова к «Багровому острову» – в кн.: М. А. Булгаков. Пьесы 1920-х годов, с. 572–573; и др.

[Закрыть]. На самом деле это очень смешной политический фельетон, что хорошо видно, когда листаешь подшивку «Накануне», и острие его направлено против Керенского (в фельетоне – Кири-Куки, «истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком»), как раз в ту пору призывавшего белую эмиграцию к походу на Россию.

Пародия? Скорее безудержная игра в пародию, игра в стилизацию, с щелчками иронии в каждой фразе, и неожиданными сшибками трафаретов, и внезапным прочтением «в лоб» затертых и привычных выражений и т. д. и т. п. Тут и океан, «издавна за свои бури и волнения названный Тихим», и необитаемый остров, населенный красными эфиопами, белыми арапами и арапами махровыми (махровый – любимый обличительный эпитет советской пропаганды: «махровый контрреволюционер», «махровый антисемит» и т. д.).

И юмор, как всегда у Булгакова, не только блистателен, но и многозначен. Чего стoит сочетание «белые арапы»! С одной стороны слово арап в русском языке как раз обозначает человека с черной кожей – в противоположность белому; а с другой стороны, слово арап еще означает плут, мошенник; вот белых – в лексике 1920-х годов – и нужно представить не очень хорошими людьми: арапами…

Почти все персонажи в этом «романе товарища Жюля Верна» носят имена из Жюля Верна: лорд Гленарван, капитан Гаттерас, Мишель Ардан, Паганель, Филеас Фогг…[97]97

Жюль Верн (в России его чаще называли слитно: Жюль-Верном) был невероятно популярен у подростков булгаковского поколения, как, впрочем, и у нескольких последующих. Интерес к этому писателю Булгаков сохранял всю жизнь. Запись в дневнике московского букиниста Э. Ф. Циппельзона в августе 1930 года: «…Булгаков усиленно ищет Диккенса, Жюля Верна, Майн Рида, Конан Дойля». (Цит. по: М. О. Чудакова. «И книги, книги…» – в кн.: «Они питали мою музу…», Москва, 1986, с. 226.) На первых страницах предсмертной записной книжки Булгакова, начатой в ноябре 1939 года (ОР РГБ, фонд 562.17.17), – конспект биографии Жюля Верна и далее – на алфавитной страничке «ЖЗ» – запись: «Жюль-Верна биографию». (В обоих случаях рукою Е. С.) В эти же дни Е. С. почему-то перечитывает Жюля Верна: «Читаю Жюль-Верна, который мне не нравится» (ее письмо к Ольге, 28 ноября 1939. – Там же, фонд 562.32.33).

[Закрыть] Разве что Рики-Тики-Тави, военачальник белых арапов, назван по имени персонажа из другой детской книжки – повести Киплинга о маленьком и храбром зверьке мангусте. Причем собственно к героям Жюля Верна и Киплинга персонажи фельетона никакого отношения не имеют, а олицетворяют, в соответствии с популярными понятиями тех лет, так сказать, акул империализма. Лорд Гленарван – акула английского империализа, а Мишель Ардан, соответственно, акула французского империализма. И колониализма тоже.

События же происходят такие. Известная поговорка «жить, как на вулкане», в фельетоне воплотилась в вулкан Муанганам (название тоже из незабвенного Жюля Верна), на склоне которого живет Сизи-Бузи, повелитель острова. И вот из триста лет молчавшего вулкана (сравните – триста лет дома Романовых) внезапно вырывается огненная лава, в одну ночь сметая Сизи-Бузи вместе с его вигвамом и оставляя остров без повелителя. Тут белые (арапы) принимаются жечь вигвамы взбунтовавшихся красных (эфиопов), в свою очередь красные (эфиопы) жгут вигвамы белых (арапов), белые (арапы) бегут на своих пирoгах к европейскому берегу, где лорд Гленарван, равно как и Мишель Ардан, вместо того чтобы принять беглецов как дорогих гостей, держат их в карантине (Булгаков конкретен: моют в карболке) и морят голодом… В общем, история известная.

В конце концов на седьмой год после начала бедствий (напомню, фельетон пишется и публикуется в 1924 году, на седьмой год от начала революции) белые арапы возвращаются на свой остров, но, против ожидания лорда Гленарвана и Мишеля Ардана, не сражаются, а замиряются с красными туземцами, на Багровом острове воцаряются мир и благоденствие, а лорду Гленарвану, а равно и Мишелю Ардану отправляется телеграмма-молния: «На соединенном празднике посылаем вас к (неразборчиво) мат. (неразборчиво). С почтением, эфиопы и арапы».

Как видите, вполне лояльная к советской власти позиция, в общем совпадающая со «сменовеховской», которую можно сформулировать так: Россия у нас одна и нужно быть вместе с нею, а уж какая она будет, советская или еще какая, – это уж как получится…

Александра Таирова, художественного руководителя Камерного театра, полагаю, привлекла отнюдь не политическая составляющая фельетона (такие вещи слишком быстро устаревают), а фонтанирующий юмор Булгакова, склонность писателя к буффонаде и, главное, к неожиданным поворотам в каждой фразе и в действии в целом, короче, то, что так отвечало характеру Камерного театра. Булгаков, в свою очередь, замыслил комедию, центром которой становилась пародия на собственное идеологическое сочинение. С присутствием на сцене автора, который это сочинение вдохновенно написал. С театром, который это сочинение вдохновенно ставит. С цензором – обязательным в советской России – который это сочинение столь же вдохновенно то запрещает, то разрешает.

Это была полнометражная комедия: «В четырех действиях с прологом и эпилогом». С подзаголовком: «Генеральная репетиция пьесы гражданина Жюля Верна в театре Геннадия Панфиловича, с музыкой, извержением вулкана и английскими матросами». Причем «генеральная репетиция» разворачивалась действительно как генеральная и одновременно – самая первая: с тетрадками ролей в руках и под громкую «подачу» суфлера.

Несколько позже, обдумывая «Кабалу святош», Булгаков запишет для себя: «Пьеса из музыки и света». Но уже «Багровый остров» складывается как комедия, насквозь пронизанная пародийной игрою музыки и света…

В архивной папке (ИРЛИ, фонд 369), рядом с договором на пьесу «Багровый остров», целая пачка записок из театра – 1 апреля, 16 апреля, 26 мая, 28 мая, 26 августа, 17 сентября, 2 декабря 1926 года, 23 января 1927-го – секретарь театра просит драматурга зайти или позвонить А. Я. Таирову.

Еще две записки – 27 февраля и 3 марта – с просьбой прислать пьесу. 4 марта 1927 года – расписка в получении пьесы.

Записки свидетельствуют о том, что Таирова чрезвычайно интересует ход работы драматурга? Да, конечно. Но еще и о том, что драматург бесконечно задерживает свою работу.

Театр как лицо юридическое был лицо подотчетное, и «инстанции» (УГАТ – Управление государственными академическими театрами, в число коих входил тогда Камерный, и Главрепертком через УГАТ) бесконечно требуют представить, наконец, пьесу. И Таиров терпеливо отвечает: «Новые пьесы находятся в обработке у авторов и будут высланы по получении от авторов…»; «„Багровый остров“ – в работе…»[98]98

См.: ЦГАЛИ (РГАЛИ тож), фонд 645 (Главискусство), оп.1, ед. хр. 262.

[Закрыть]

Елена Сергеевна рассказывала мне – со слов Булгакова, разумеется, поскольку видеть это никак не могла, – что Булгаков был так увлечен сочинительством комедии, что не мог остановиться. Шел его первый театральный сезон – со всеми чудесами и парадоксами театральной жизни, действие комедии ветвилось, рождались все новые смешные ситуации и диалоги, и в бесшабашно дерзкий сюжет вплетались личные мотивы и нюансы…

«Театр, матушка, это храм… Я не допущу у себя „Зойкиной квартиры“!» – неожиданно восклицал Геннадий Панфилович.

И дальше: «Савва Лукич!.. Да ко мне являлся автор намедни! „Дни Турбиных“, изволите ли видеть, предлагал! Как вам это нравится? Да я когда просмотрел эту вещь, у меня сердце забилось… от негодования. Как, говорю, кому вы это принесли?..

Сизи… (Тихо.) А сам ему тысячу рублей предлагал».

И дальше: «Савва. В других городах-то я все-таки вашу пьеску запрещу… Нельзя все-таки… Пьеска – и вдруг всюду разрешена!

Лорд (он же Геннадий Панфилович. – Л. Я.). Натурально! Натурально, Савва Лукич!.. Им нельзя давать таких пьесок. Да разве можно? Они не доросли до них, Савва Лукич! (Тихо Кири.) Ну, нет, этого мы им, провинциалам, и понюхать не дадим…»

Эти чисто автобиографические пассажи Булгакова звучат восхитительно, но на сцене и тогда им, конечно, было не место. Не только по идейным или цензурным соображениям – по соображениям формы. В «Жизни господина де Мольера» Булгаков скажет: «…Писатель ни в коем случае не должен вступать в какие-либо печатные споры по поводу своих произведений» (имея в виду не только печать, но и сцену, с которой Мольер пытался схлестнуться со своими противниками).

По словам Е. С., все эти затяжки кончились тем, что Таиров пришел и отобрал рукопись. Потом сам сделал сокращения в грозившей стать бесконечной комедии, и в этом сокращенном виде, по словам Е. С., она и была поставлена.

Когда много лет спустя я рассказала эту историю Любови Евгеньевне, она отнеслась к ней не то чтобы с недоверием (у нас к этому времени установились очень доверительные отношения), а, пожалуй, с недоумением. Возразила так: она не раз бывала на спектаклях «Багрового острова» с Булгаковым, хорошо помнит, что спектакль он смотрел с удовольствием и о каком бы то ни было своеволии Таирова речи ни разу не заходило.

Может быть, Е. С. доверчиво пересказала мне один из фантасмагорических рассказов, на которые был так щедр Булгаков и в которых, при всей их фантасмагоричности, тем не менее отражались и подробности и сущности бытия…

Рукопись комедии не сохранилась. «Багровый остров» существует в двух прижизненных машинных списках, фактически в двух редакциях – повидимому, аутентичных, повидимому, авторских (насколько может считаться авторским машинописный текст при отсутствии рукописи). Оба списка находятся в фондах ЦГАЛИ (РГАЛИ тож), где их в 1960-е годы можно было не только посмотреть, но и сравнить.

Текст более ранний, обширный и сыроватый, с этими эскападами по поводу «Зойкиной квартиры» и «Дней Турбиных», полный сокращений и помет о предполагаемых сокращениях, вычерков, иногда трудно читаемых, авторских исправлений и режиссерских (А. Я. Таирова) помет, – сохранился в бумагах Главреперткома[99]99

См.: ЦГАЛИ (РГАЛИ тож), фонд 962 (Комитет по делам искусств, репертуарный сектор), оп.1, ед. хр. 64.

[Закрыть]. Как он туда попал – неясно. Ни запрещения, которое произошло весною 1927 года, сразу же по представлении пьесы в Главрепертком, ни разрешения, возникшего полтора года спустя, здесь нет…

Следы запрещения пьесы, впрочем, сохранились в других документах. Главискусство, повидимому, весьма регулярно выпускало «Списки запрещенных и разрешенных пьес». В двух таких «сводных списках» – за время с 1 июля по 15 августа и с 15 августа по 1 сентября 1927 года – я нашла упоминание запрещенного «Багрового острова»[100]100

Там же, фонд 645, оп.1, ед. хр. 331.

[Закрыть]. (Любопытно, рядом – в списке пьес, запрещенных с 1 сентября 1926 года по 1 января 1927-го, – значатся «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира», которые тем не менее в том сезоне шли.)

Другой текст комедии, краткий и энергичный, судя по всему и шедший на сцене, находится в фонде Камерного театра[101]101

См.: там же, фонд 2030, оп.1, ед. хр. 247.

[Закрыть] и представляет собою набело перепечатанный предыдущий текст – с учетом всех поправок и купюр и очень небольшими новыми изменениями.

Эта машинопись имеет горестную особенность: она горела. Она сильно обгорела снизу, так что пострадали примерно две-три строки на каждой странице, и обгоревшие эти страницы волнуют, напоминая тетради мастера, выхваченные Маргаритой из огня. Но здесь не более чем совпадение. Это следы пожара: театр горел во время Великой войны, когда Булгакова уже не было на свете.

На титульном листе здесь официальный штамп: «Разрешается Главным комитетом по контролю за репертуаром к исполнению для Камерного театра – с купюрами на стр. 3, 11, 20, 28, 64, 69, 71». Не помню, есть ли на штампе дата. И что именно ушло в купюры, тоже не помню. (От толстой тетради в клеенчатой обложке, в которую сорок лет назад я старательно переписала всю вторую редакцию комедии, внимательно пометив цензурные купюры и совпадения-отличия с первоначальным текстом, не говоря уже о разных соображениях, тогда свежих и непосредственных, остался единственный листочек в клеточку с этим разрешением Главреперткома и вопросом: я ли тогда по неопытности пропустила дату или ее там нет? Печальная дань эмиграции – дыры в рабочем архиве.)

Дата же – вопрос существенный. Ибо если это и есть разрешение, состоявшееся в последних числах сентября 1928 года, придется признать, что пьеса драматургом переработана давно – по крайней мере до наступления сентября. Если же это разрешение более позднее (их же по нескольку раз давали, эти разрешения-запрещения) – значит, комедия была «доведена» позже, уже по ходу репетиций, в октябре – ноябре 1928 года.

Как бы то ни было, в конце сентября «Багровый остров» получает «добро». Автор и театр торжествуют победу. Срочно и заново оформляется договор (постановка не позднее 1 января 1929 года), и цензора Савву Лукича радостно гримируют под В. И. Блюма.

Л. Е. Белозерская-Булгакова рассказывает: «Савву Лукича загримировали под Блюма… Помню, через партер к сцене проходил театральный капельдинер и сообщал почтительно и торжественно:

– Савва Лукич в вестибюле снимает галоши!

Он был горд, что выступает в театре»[102]102

Л. Е. Белозерская-Булгакова. О, мед воспоминаний, с. 59.

[Закрыть].

Затягивать репетиции до обусловленного договором 1 января не стали. Премьера состоялась 11 декабря.

Это была по-булгаковски очень современная комедия – с сатирическим острием, направленным против цензуры (в данном случае – театральной). И вместе с тем по-булгаковски же смешная и очень веселая пародийная комедия о театре; комедия, переполненная штампами – идеологическими, театральными, сюжетно-приключенческими, причем не столько сатирической насмешкой над штампами, сколько игрою со штампами. А почему бы и нет? Все мы живем в мире штампов, и это, оказывается, может быть смешно.

Отмечу, что в булгаковедении – в частности, в обстоятельнейшем комментарии А. А. Нинова к «Багровому острову» – можно встретить весьма настойчивые попытки толковать пародийную плоть комедии как сатирическое высмеивание «левого» театра – театра Мейерхольда в первую очередь, а заодно и «левой» драматургии, например, Билль-Белоцерковского[103]103

См.: М. А. Булгаков. Пьесы 1920-х годов, с. 573–575.

[Закрыть]. Думаю, это непродуктивное толкование. Стрелы сатирической буффонады «Багрового острова», вероятно, попадали и в спектакли Мейерхольда. Но не в Мейерхольде тут было дело, и театр Геннадия Панфиловича на Мейерхольдов театр не похож.

Видите ли, не любил Булгаков театр Мейерхольда. Причем активно не любил. Это известно из его фельетона «Биомеханическая глава» (1923). Из воспоминаний Л. Е. Булгаковой-Белозерской. Из того, что не дал Булгаков Мейерхольду никакой своей пьесы, несмотря на явные его, Мейерхольда, просьбы.

А театр – не театр Геннадия Панфиловича, а просто Театр, который так беспощадно пародируется в «Багровом острове», – Булгаков обожал. Влюбленно-пародийное изображение Театра в комедии «Багровый остров» – предвестие обольстительно двойственной, любовной и беспощадной сатиры «Театрального романа». Насмешка над театром и гимн театру. («Иссушаемый любовью к Независимому Театру, прикованный теперь к нему, как жук к пробке, я вечерами ходил на спектакли». – «Театральный роман».)

Комедия начинается с Пролога – изображения подготовки спектакля в театре, очень похожем на провинциальный.

Сшиваются куски задников из разных пьес.

«Метелкин. Задник „Марии Стюарт“ лопнул, Геннадий Панфилыч». – «Я, что ли, тебе задники чинить буду? Лезешь с пустяками. Заштопать!» – «Он весь дырявый, Геннадий Панфилыч». – «Возьмешь, стало быть… (Задумчиво.) „Иоанн Грозный“ больше не пойдет… Стало быть, вот что. Возьмешь ты, вырежешь подходящий кусок…»

Потом собирают «Багровый остров», и – ремарка: «Сверху сползает задник – готический храм, в который вшит кусок Грановитой палаты с боярами…» «Володька, черт! – кричит Метелкин. – Ну что спустил? Не готический, а экзотический! Давай океан с голубым воздухом!» Задник уходит вверх, и, «мрачно шумя», спускается океан…

Собирается бутафория из разных пьес.

«Он в чем живет? Царь-то ихний?» – осведомляется директор театра у автора. «В вигваме, Геннадий Панфилыч». – «Вигвам, Метелкин, нужен». – «Нету вигвамов, Геннадий Панфилыч». – «Ну хижину из „Дяди Тома“ поставишь…» «Да-с. Вулкан? Э… А без вулкана обойтись нельзя?» – «Геннадий Панфилыч! Помилуйте. Извержение во втором акте!..» – «Авторы! Авторы! Метелкин! Гор у нас много?» – «Гор хоть завались. Полный сарай». – «Ну так вот что: вели бутафору, чтобы он гору, которая похуже, в вулкан превратил».