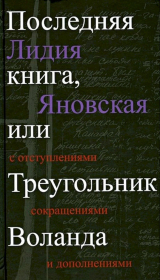

Текст книги "Последняя книга, или Треугольник Воланда. С отступлениями, сокращениями и дополнениями"

Автор книги: Лидия Яновская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 47 (всего у книги 59 страниц)

Моя мама была молода, через неделю (или две, не помню) она выздоровела, получила назначение в формирующийся военный госпиталь, и мы навсегда уехали из Ташкента. А в час отъезда я еще раз увидела огромную привокзальную площадь. Теперь она была совершенно пуста, и ветер носил по ней какие-то случайные бумажки… Ни людей, ни детей, ни узлов…

Ташкент расселял, распределял, размещал. Правда, бедно и тесно. И кормил. Правда, скудно, впроголодь…

Первым делом поселяли всех вместе – не на площади же привокзальной оставлять – в клубных помещениях, в школах, в школьных классах… Помните такое советское выражение – «все удобства во дворе»? Это когда квартира без ванной и теплого туалета. Тут, случалось, «удобств» не было даже во дворе. А как же? Как-нибудь…

Потом потихоньку выбирались из этих временных общежитий… Вот отселились авторитетнейшие писатели… Вот Луговские получили две бедные комнатки на четверых (считая парализованную мать и ее домработницу). Вот Татьяна Луговская (у нее действительно прекрасная память на детали) отмечает, что Е. С. с Сережей живет на кухне у писателя Вирты и принимает там Анну Ахматову… Потом Е. С. оказывается на знаменитой «балахане»; это пристройка на втором этаже, с деревянной лестницей, привешенной снаружи, прямо во двор; там две небольшие комнаты – первая, проходная, вроде сеней, и другая, побольше…

Теперь она соседка Луговских по двору (точнее – через двор). Впрочем, в этом дворе живут многие московские литераторы. Своего рода колония.

По-видимому, только здесь – здесь в смысле и пространства и времени – между Владимиром Луговским и Еленой Сергеевной Булгаковой складываются реальные и важные для обоих отношения.

Когда это произошло? Конечно, хорошо бы заглянуть в прекрасно сохранившиеся письма Е. С. к ее сестре Ольге – в Саратов, где пребывал в этот период МХАТ. Но письма эти, увы, мне недоступны, за исключением единственного, которое я когда-то успела просмотреть: «Как ты понимаешь, – писала Е. С. сестре 26 октября 1942 года, – сейчас я живу вообще на средства Вл<адимира> Ал<ександровича>». И там же о столовой, к которой она официально прикреплена и в которую вместо нее ходит нашедшая у нее приют Мира Уборевич, дочь казненного командарма: «Ходит туда Мира (на первое – вермишель с водой, на второе – без воды)»[440]440

ОР РГБ, фонд 562.32.34.

[Закрыть].

Попробуем извлечь информацию из опубликованных Н. А. Громовой материалов.

В апреле 1942 года, пишет Т. А. Луговская, умерла ее мать. «Три раза Елена Сергеевна мне очень помогла – при первом инсульте, в больнице и когда мама умерла – обмывать, собирать».

И о брате: «А Володя запил и пил ужасно, пока мама умирала, а потом как отрезало. Мама умерла в апреле».

«Как отрезало» – это и есть помета того момента, когда в жизнь Владимира Луговского решительно вошла Елена Сергеевна Булгакова: после похорон матери Татьяна Луговская уехала к мужу в Алма-Ату, препоручив брата заботам Е. С.

Но что же было с Луговским? Что произошло с этим рослым, крепким сорокалетним мужчиной, вдруг превратившимся в развалину? С человеком, о котором обожавшая его сестра пишет так: «Сутулый, совсем больной, с папкой в руке, появился мой брат. – „Татьяна!“ – „Что?“ – „Где моя поэма?“ – „Володя, она у тебя в руках, если хочешь, я уложу ее куда-нибудь“. – „Ни в коем случае!“ И, хромая, двинулся в неопределенном направлении, прижимая к груди папку с поэмой». С поэтом, о котором редактор московской газеты говорит: «Мне его стихи из Ташкента не нужны. Пусть попросится поехать от нас на фронт – попробуем, пошлем. А из Ташкента – нет!» (Здесь я цитирую повесть К. М. Симонова «Двадцать дней без войны».)

Несколько позже описываемых событий, а именно зимою 1942–1943 года, в Ташкент с фронта на короткий срок приехал Константин Симонов. Был в гостях у Владимира Луговского. Вместе с Луговским побывал у Елены Сергеены Булгаковой на ее «балахане». Много лет спустя, в 1971 году, фактически в другую эпоху, написал повесть «Двадцать дней без войны», в которой фронтовой журналист Лопатин, и похожий и не похожий на автора, на несколько дней приезжает в Ташкент…

Я нельзя внимательней перечитывала повесть – не обозначится ли в ней хотя бы силуэтом Е. С.? Нет, ее в повести не оказалось: к моменту написания повести ее уже не было в живых и для Симонова не имело значения, какою он помнил ее по Ташкенту; она навсегда стала для него булгаковской Маргаритой…

Зато с необыкновенной четкостью определился в повести персонаж, в котором нельзя не узнать Владимира Луговского. Поэт (выведенный под именем Вячеслава Викторовича), не просто психически травмированный, но совершенно раздавленный, разрушеный зрелищем смерти и крови на войне.

Парадокс был в том, что Луговской был – считался, по крайней мере, и сам себя считал – поэтом героической, военной темы.

В повести: «Он всю жизнь писал стихи о мужестве, и читал их своим медным, мужественным голосом, и при случае давал понять, что участвовал и в гражданской войне и в боях с басмачами. Он постоянно ездил по пограничным заставам и считался старым другом пограничников, и его кабинет был до потолка завешан оружием. И после польского похода, когда, в общем-то, бескровно освободили Западную Украину и Западную Белоруссию, он вернулся в Москву весь в ремнях, и выглядел в форме как само мужество, и заставил всех верить, что, случись большая война – уж кто-кто, а он на нее – первым!

И вдруг, когда она случилась, еще не доехав до нее, после первой большой бомбежки вернулся с дороги в Москву и лег в больницу, а еще через месяц оказался безвыездно здесь, в Ташкенте».

По-видимому, катастрофа, происшедшая с Луговским в начале войны, потрясла Симонова, и писатель все возвращался мысленно к этой трагедии, пока не написал свою повесть. Очень похоже описан – Луговской: «Все было неузнаваемо в этом человеке. И голос, в котором вместо прежних медных труб осталось одно рыдание, и неправдоподобно худая фигура, и постаревшее лицо, которым он, как слепой, тыкался сейчас в лицо Лопатину».

Вероятно, похоже описаны дом и жилище в Ташкенте: «Они поехали в казенной „эмке“ Губера по заметенному снегом Ташкенту и остановились между двумя одноэтажными домами, у низкой арки ворот…

– Я там… со двора. Только не поскользнись, у нас темно, я пойду первым.

Комната, в которую они вошли, пройдя перед этим по закоулкам длинного двора, была довольно большая. Голая без абажура лампа горела вполнакала под самым потолком. Было полутемно и холодно. У одной стены стояла накрытая ковром широкая продавленная тахта, у другой – шкаф»…

Пустая – без следов женских рук – квартира. («…Лопатин с первой минуты, как вошел в эту комнату, где не было следов ни женских рук, ни женского дыхания. Он знал, что мать Вячеслава тогда, в августе сорок первого, тоже уехала с ним в Ташкент… „Что с мамой?“ – спросил Лопатин, боясь того ответа, который услышал. – „Умерла три месяца назад…“»)

Описание самого этого катастрофического слома личности, вызванного ужасом войны, К. М. Симонову так и не удалось. В своем стремлении не судить старшего товарища, а если судить, то оправдать, он так и не нашел нужных слов. Может быть, потому, что сам был там – изо дня в день, из месяца в месяц, может быть, потому, что видел слишком многих, которые были там, в этом ужасе крови и смерти делая свое дело…

А стихи, которые прочитал поэт, произвели на Лопатина (читай – Симонова) впечатление… «Глава из книги, которую Вячеслав Викторович читал Лопатину, была написана белым стихом… В том, что читал Вячеслав, было что-то и в самом деле требовавшее белого стиха – какой-то очень напряженный и откровенный ход мыслей человека, пробующего разобраться в себе… В том, что услышал Лопатин, было стремление разобраться в самом себе, более высокое и, наверное, более нравственное, чем то стремление показать себя – какой ты, – которым были одушевлены прежние даже самые хорошие стихи Вячеслава».

Сходство прозрачно: речь идет о поэме Владимира Луговского «Середина века», действительно написанной белым стихом и имевшей впоследствии большой успех…

Отмечу лишь: то, что застал Симонов – поэт работал! – было уже не катастрофой, а выходом из катастрофы. Было делом рук Елены Сергеевны Булгаковой, буквально из обломков собравшей личность поэта Владимира Луговского.

Это она – после отъезда Татьяны Луговской в Алма-Ату – крепко перехватывает своими белыми ручками руль его житейской лодки. Становится для него секретарем, машинисткой, экономкой, психологом, терпеливой читательницей его стихов. Пишет Татьяне в Алма-Ату: «Володи нет дома, он в столовой. Он молодец». И так: «Володя очень хорош. Не только по моим наблюдениям, пристрастным, по всей видимости, но и по посторонним мнениям. Конечно, я человек дотошный, мне всегда кажется – а ну-к, еще протереть раз тряпочкой, потом помыть, потом еще зубным порошком потереть – и тогда уже чистое золото получится!» Это ведь не любовница пишет, а няня, сиделка…

Были вещи, о которых Татьяна Луговская не любила говорить, но очень хорошо помнила. Эти вещи проскальзывают в ее рассказах и письмах. Репликой: «В Ташкенте Володя вдруг сделался энергичным, а то был вялый, отсутствующий… И стал работать» (подч. мною. – Л. Я.). Это Елена Сергеевна заставила его работать… Вздохом в письме в июне 1943 года: «Послезавтра едет в Москву Лена Булгакова. …Мне без нее будет очень тяжело справляться с моим братом (вернее, с его желанием пить водку)».

Но что побудило Елену Сергеевну взяться за Луговского? Жалость? Ох, нет! («Вы, судя по всему, человек исключительной доброты? Высокоморальный человек?» – обращается к Маргарите Воланд, зная наперед, что она ответит сильно и искренне: «Нет!») Хотя первым порывом, вероятно, были и сочувствие, и жалость. Е. С. была эмоциональна и склонна к порыву.

Тогда, может быть, необходимость к чему-то прислониться, чтобы уцелеть, выжить, самым мизерным образом прокормиться в злой нищете эвакуации? В какой-то степени, да, конечно.

Вдова писателя, оставившего отечеству целую драматургию, вполне могла на свою «иждивенческую» карточку умереть с голоду. А признанный поэт Владимир Луговской получал паек. Не бог весть какой паек, но все-таки несколько больший, чем ложка вермишели с водой на первое и ложка вермишели без воды на второе. Существенно было и объединение карточек: ее «иждивенческая», подложенная к его привилегированной или к его пропуску в столовую, становилась несколько весомей.

Впрочем, была еще Сережина, прикрепленная к военному распределителю (как-никак Сережа – сын генерала Шиловского), а в распределителе, того глядишь, можно было получить бутылку не хлопкового, а настоящего подсолнечного масла… Короче, все это комбинировалось под руководством очень деловой Елены Сергеевны, продавались на рынке привезенные из Москвы вещи, какие-то продукты докупались по безумной рыночной цене, домработница Луговского Поля готовила из всего этого обед и приносила Елене Сергеевне и Сереже в судках, наверх, в «балахану», их долю. Е. С. умудрялась даже делать продуктовые посылки Татьяне в Алма-Ату. Предприимчивость эвакуантской нищеты…

Считать это попыткой жить одной семьей? А не вернее ли – естественной коммуной, когда все помогают друг другу – выжить?

Все это было важно, но не было тем главным, что соединило Е. С. с Луговским. Главное заключалось в том, что Луговской ей был интересен.

Ее всю жизнь тянуло к талантливым людям и выносило на них. А в Луговском была какая-то искра божья, мерцавшая сквозь копоть и грязь отчаяния, разрушения, запоя…

Он подымался к ней на «балахану», где стояла ее пишущая машинка, – работать. Он говорил ей о любви к ней. И в стихах писал о любви к ней. И ревновал к памяти Булгакова.

Было ли между ними то, что Татьяна Луговская назвала близкими отношениями? Мне это неизвестно. Думаю, Татьяне Луговской тоже. И собственно, какое нам дело, дорогой читатель? Елене Сергеевне – около пятидесяти. Владимиру Луговскому на восемь лет меньше. Взрослые люди.

Зато хорошо известно, что Булгаков был по-прежнему с нею. Он снился ей, и она уходила в эти сны, как на свидания. Иногда эти сны записывала. Некоторые записи сохранились.

«Ташкент, 17 февраля 1943 г.

Все так, как ты любил, как ты хотел всегда. Бедная обстановка, простой деревянный стол, свеча горит, на коленях у меня кошка. Кругом тишина, я одна. Это так редко бывает.

Сегодня я видела тебя во сне. У тебя были такие глаза, какие бывали всегда, когда ты диктовал мне: громадные, голубые, сияющие, смотрящие через меня на что-то, видное одному тебе. Они были даже еще больше и еще ярче, чем в жизни. Наверно, такие они у тебя сейчас…»

И другое, позже: «Я подхожу к нему и говорю: „Если бы ты знал, как я соскучилась по тебе, Мишенька!“ – Он смотрит на меня, я вижу его лицо, с жилками, глаза голубые, – он рад до слез. Спрашивает: „А значит тот… тебя не удовлетворяет?..“ – „Ффу!“ Он доволен»[441]441

«Дневник Елены Булгаковой», с. 294.

[Закрыть].

Каковы бы ни были ее отношения с Луговским, к лету 1943 года для нее они были исчерпаны. Она получает вызов из МХАТа – в Москву. За вызовом стоят ее преданный друг, театральный деятель Игорь Нежный и сестра Ольга. МХАТ ставит пьесу Булгакова «Александр Пушкин» – Е. С. должна быть в Москве…

Она надежный товарищ и в первые дни в Москве пишет Луговскому в Ташкент частые, длинные и очень информативные письма. Она выясняет все, что может интересовать его – его друг Фадеев не забыл его и готовит антологию, в которую войдут лучшие стихи Луговского… Выясняет во всех подробностях, какой паек он будет получать здесь – «все, что получают писатели с его именем и положением»: и рабочую карточку, и дополнительно паек раз в месяц, и еще дополнительную карточку, тоже как рабочую. (Ее обстоятельный перечень, если сравнить с памятными мне скудными рационами военных лет, весьма соблазнителен.) Настойчиво пишет о том, что нужно будет работать, «как работают все в Москве», и о том, что Фадеев сказал, что работы для него «сколько угодно». И требовательно, по-товарищески советует ему возвращаться в Москву. Или как-то иначе, но твердо решать, наконец, свою судьбу…

И видно, что ее самое все эти пайки и карточки решительно не интересуют. Для нее возвращение в Москву – это возвращение к себе. Теперь Булгаков не только в ее снах – Булгаков снова заполняет все ее дни и все ее помыслы.

«Я-то лично очень счастлива здесь… – пишет она о себе. – здесь я знаю, что я Булгакова (пишу это, зная все отрицательное отношение Володи к этому афоризму)… здесь мой дом, мои – дорогие для меня – памятные книги, архив, рукописи, вещи, вся атмосфера жизни, без которой мне было очень тяжело в Ташкенте и которая меня поддерживает в Москве. Сейчас я погрузилась целиком в прошлое, я сижу часами над чтением тетрадей, писем, рассматриванием альбомов. Я – дома. Я не боюсь ничего». (Подч. мною. – Л. Я.).

Очень скоро ее письма к Луговскому становятся реже и короче. «Не пишу, потому что не писалось… Просто все мои мысли, ощущения, выводы приобрели более законченный характер. Вроде того, что чувство твое ко мне – не любовь, или может быть, с твоей точки зрения – любовь, а для меня не убедительно». Он больше не интересует ее. Она даже подписывается не домашним именем «Тюпа», а суше: «Будь здоров, милый. Целую тебя. Елена».

Напрасно Татьяна Луговская так подробно рассказывает, как и почему Луговской оставил староватую Елену Сергеевну. Нет, это Е. С. оставила его. Из ее писем видно, что он шлет ей то сердитые, то нежные телеграммы. А она что же? А ей неинтересно. У нее другая судьба.

Как получилось, что Татьяна Луговская не поняла – не прочитала – роман «Мастер и Маргарита»? Рукопись была так доступна ей в Ташкенте, когда потрясенно читал и перечитывал роман ее любимый брат, когда потрясенно читала и перечитывала роман Анна Ахматова («Фаина, он гений!» – говорила Ахматова Раневской). А ведь Татьяна Луговская всю жизнь гордилась тем, что тогда, в Ташкенте, познакомилась и даже подружилась с Ахматовой.

Не заметила ауру этого романа вокруг личности Елены Сергеевны. Ту самую ауру, которая заставляла обожавших ее мужчин – и Фадеева, и Луговского, и Сергея Ермолинского (так счастливо женившегося на Татьяне Луговской после развода с Марикой), и уж совсем молодого для Е. С. Константина Симонова, и вовсе юного (много моложе ее сыновей) Владимира Лакшина – смотреть на нее глазами Булгакова и видеть в ней Маргариту.

Не поняла в ноябре 1942 года, когда Е. С. – среди всякой женской дребедени – напряженно писала ей о главном: «Видите ли Вы Эйзенштейна и Пудовкина? Говорили ли с ними о романе М. А.?»

На это самое главное, по-видимому, просто не ответила – если судить по следующему письму Е. С.:

«Дорогая Тусенька… Ваши письма волнуют и чаруют своей полнейшей неопределенностью и английским туманом. Мне это напомнило один прелестный рассказ Грина, забыла, как он называется, когда человек знакомится на рынке с девушкой, сразу пленяется ею, она закалывает ему воротник своей английской булавкой, дает ему номер своего телефона. Потом ночь. Голод. Он идет ночевать в помещение банка. И оттуда хочет позвонить ей. И вот напряжение памяти – забыл телефон. Наконец набирает номер. Шум в трубке, неожиданно ее голос. Потом пропадает. И вот это-то – его муки, его безумное напряжение, его ужас при потере – все это я испытываю при чтении Ваших писем. Вот-вот, кажется, сейчас услышу что-то чрезвычайно важное, вся вытягиваюсь, впиваюсь в строчки… Ничего. Голос пропал.

Ах, Таня, Таня!»

Не понимала и позже. Записывала в дневнике, обращаясь к умершему Ермолинскому (он скончался в 1984 году): «Вы твердо говорили: „Миша – гений“. А я Вам: „Почему Вы так твердо это говорите?“». И Ермолинский будто бы отвечал ей: «…Через три дня, как только будет напечатан „Мастер“, то же самое будет говорить весь мир…» «Какая преданность духа!.. – восклицает Т. А., изумляясь верности покойного Ермолинского. – Вы ведь всегда говорили: „Миша был гений“. А я спорила, не понимала».

Не понимала. Упорно держалась за свое непонимание, чему были, разумеется, причины. Так и не смогла простить Елене Сергеевне ни странно большого места, которое она заняла в жизни ее брата, ни того, что Е. С., с ее гордостью и душевной силой, была нужна Луговскому гораздо больше, чем он ей. И того, как преданно относился к Е. С. Ермолинский, отвергнутый как любовник и оставленный в друзьях, тоже не могла простить. Потому что Ермолинского любила.

Это Булгаков видел людей насквозь. Елена Сергеевна очень ошибалась в людях. Относилась к Татьяне Луговской искренне, доверчиво, даже любовно. Мы ведь так нуждаемся в друзьях, мы любим своих друзей, прощая им мелкие прегрешения, и не замечаем, как порою глубоко и жестко в их дружбе таится скрытое соперничество, ревность или предательская зависть, прорастая в затаенную ненависть.

После смерти Елены Сергеевны у Татьяны Луговской появилась безумная идея объявить Ермолинского «единственным другом Булгакова», и она вдохновенно пробивала эту идею, объединяя вокруг нее своих друзей. Когда умер Ермолинский, ею овладела безумная мысль захоронить его в могиле Булгакова – не помню уж, как отбились родственники Булгакова и Елены Сергеевны. Образ умершей вдовы Булгакова мешал, его хотелось перекроить, подчистить, сделать зауряднее…

С Татьяной Александровной Луговской я была кратко знакома. Это была женщина очень моложавая, красивая и решительная. Читатели знают, что у нее легкое перо и высокая самоуверенность. «Чего только не пишут про ушедших людей, – замечает она в своих мемуарах, – и потом они застревают в истории совсем другими, чем были… И еще я поняла, что и мой путь по жизни кончается, и спешу поэтому записать, по возможности правдиво, то, что я видела и знала доподлинно».

Увы, в данном случае ни правдиво, ни доподлинно не получилось…

Фадеев и Луговской в жизни Елены Сергеевны Булгаковой. Цвет советской литературы, лучшие в ней. Оба – значительно моложе Елены Сергеевны, красивые и бесспорно одаренные. Как страшно они пили, эти ребята. Какими слабыми, должно быть, казались ей в ярком свете личности Михаила Булгакова, наполнявшем ее душу…

«Образ моего отца, пишущего за столом…»

А что же с «Коммунистическим манифестом», который Афанасий Иванович Булгаков читал ровно за сто лет до того, как этот факт оскорбил его ученую внучку?

Видите ли, на протяжении многих лет – более того, на протяжении почти трех десятилетий – я была, пожалуй, единственным исследователем, которого всерьез интересовал образ этого очень сдержанного и очень привлекательного человека, оставившего заметный след в личности своего гениального сына.

Новые и весьма интересные материалы, существенно дополнившие то, что я знала об Аф. Ив. Булгакове, появились уже в другое время: письма (1881–1905) Афанасия Ивановича к его однокашнику по семинарии и другу В. М. Позднееву[442]442

См.: «Я читаю о человеке всё…» Письма А. И. Булгакова к В. М. Позднееву. Публикация и комментарии Е. А. Яблокова. – «Октябрь», 2002, № 11.

[Закрыть]; и переписка (1889–1897) Афанасия Ивановича с Варварой Михайловной, сначала невестой, потом женой[443]443

См. в книге: Е. А. Земская. Михаил Булгаков и его родные. Москва, 2004, с. 41–66. К сожалению, здесь письма представлены выборочно, в отрывках и к тому же испещрены угловыми скобками загадочных купюр.

[Закрыть].

А тогда шли 1970-е годы – второе десятилетие моих булгаковских штудий. Елены Сергеевны уже не было в живых, и доступ к рукописям Михаила Булгакова был глухо закрыт для меня. Иногда я приезжала в Киев (а жила в ту пору в Харькове) и погружалась в киевские архивы – Городской, с его огромным фондом Киевской первой гимназии, Исторический, где хранились фонды Духовной академии и цензуры (Аф. Ив. Булгаков служил не только в Академии, но и в цензуре), архив ЗАГС – с метрическими книгами о рождениях, венчаниях и смерти (они же «записи актов гражданского состояния»). В Публичной библиотеке листала старые киевские адресные книги. И, конечно, бродила по городу – по булгаковскому Городу – пытаясь представить себе, так сказать, на пленэре, где же это все происходило – родился, жил, катался на санках, учился… Проходила теми самыми улицами, теми маршрутами, которыми он ходил в гимназию, в университет, в театр… Останавливалась у домов, в которых некогда жили его друзья… у сохранившихся домов… у сохранившихся остатков домов, в которых некогда жили его друзья…

В личном деле Афанасия Ивановича Булгакова в фонде Киевской духовной академии натолкнулась – конечно, случайно, это всегда бывает случайно – на сложенный вдвое листок. Кажется, даже не сразу сообразила, что это такое. Это был «вид на жительство» – подобие паспорта. На обороте – полицейский штамп и запись: «3 августа 1890 г. Подольский полицейский участок. Дом № 28 – Бутовского – по ул. Воздвижен<ской>».

Ниже еще два полицейских штампа. 17 мая 1892 года Печерский полицейский участок зафиксировал новый адрес: ул. Госпитальная 4. 20 августа 1895 года – Лукьяновский полицейский участок – Кудрявский пр. 9.[444]444

ЦГИА Украины, фонд 711, оп. 1, ед. хр. 9014, л. 10 об.

[Закрыть]

Это – прописка (оказывается, в России всегда была прописка, при всех властях). А первая запись – самый первый киевский адрес Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны Булгаковых, обвенчавшихся 1 июля 1890 года в городе Карачеве Орловской губернии. Их первая семейная квартира…

3 августа? Безусловно, молодой доцент Духовной академии А. И. Булгаков снял эту квартиру до свадьбы. Вернувшись в Киев с молодой женой, прежде всего с гордостью представил в Академию, так сказать, по начальству, документ о своем новом семейном положении («Его преосвященству, Ректору Киевской духовной академии Сильвестру, епископу Каневскому… Честь имею представить Вашему преосвященству метрическое свидетельство о моем вступлении в брак с девицею Варварою Михайловою Покровскою, выданное причтом Казанской города Карачева Орловской губернии церкви от 1-го июля 1890-го года за № 96-м, для приобщения его к документам Академии. 31 июля 1890 г.»[445]445

Там же, фонд 711, оп. 1, ед. хр. 7715, л. 1.

[Закрыть]). А уж затем с новеньким «видом на жительство», как и положено, явился в полицейский участок.

Новоопубликованные письма так славно дополняют сухую информацию архивных документов. Из писем видно, что квартиру Аф. Ив. подыскал в мае. 23 мая он пишет невесте: «Новая квартира очень мне нравится». 24 мая: «В прошедшем письме я писал тебе, моя голубка, что очень доволен новою квартирою; не знаю, как она покажется тебе». Но удача с квартирой, по-видимому, улыбнулась ему не сразу, чем и объясняется горестное письмо к Позднееву, отправленное раньше, в апреле: «Мои дела относительно женитьбы клеятся очень плохо, а главное, потому, что я не обладаю способностью устраивать свои дела…» Перед необходимостью нанять прислугу он тоже трогательно теряется, очень надеясь, что молодая жена привезет помощницу с собою: «Кстати: сколько раз ни приходилось мне говорить о прислуге, все хозяйки советуют мне привезти прислугу с собою с родины… В особенности, – говорят, – нехороша прислуга в нравственном отношении. Поэтому советуют привезти пожилую женщину, конечно, опытную в стряпне и мытье белья, словом, женщину, жившую в приличном доме»[446]446

Е. А. Земская. Михаил Булгаков и его родные, с. 45, 46; «Я читаю о человеке всё…», письмо 14-е.

[Закрыть]. Отмечу, что в дальнейшем Варвара Михайловна с легкостью возьмет на себя все эти заботы с наймом квартиры, прислуги и прочая.

Итак, мы видим молодых супругов, с лета 1890 года до весны 1892-го проживающими в доме 28 по Воздвиженской улице. Дом принадлежит священнику Кресто-Воздвиженской церкви Матвею Бутовскому (это уж можно было установить по киевским справочникам).

И стало быть, именно здесь 3 мая (по старому стилю, а по новому 15 мая) 1891 года родился будущий писатель Михаил Булгаков. 18 мая в Кресто-Воздвиженской церкви крещен – священником Матвеем Бутовским. В метрической книге названы и «восприемники», в просторечии «крестные» – профессор Киевской духовной академии Николай Иванович Петров и бабушка малыша, специально приехавшая из Орла Олимпиада Ферапонтовна Булгакова.

На бумаге все ясно, не правда ли? Увы, «на местности» оказалось совсем не просто. Прежде всего, где эта улица – Воздвиженская?

В городе давно и неоднократно переименованы улицы. Старожилы, правда, помнят давние названия своих улиц, но мое детство прошло в другом районе. Тем не менее зацепка есть. В старых адресных книгах – небольшие простенькие схемы отдельных улиц, перекрестков, даже кварталов домов. Если потянуть за какой-то знакомый узелок, можно вытянуть остальное. Знакомой оказалась ниточка Андреевского спуска – Воздвиженская ответвлялась от него вправо (если идти по спуску вверх).

Смолоду я была разговорчива, как все киевлянки, и незнакомые люди, как это было принято в Киеве, охотно вступали в диалог. Да, это Воздвиженская. Бывшая Воздвиженская. Теперь она носит имя грузинского революционера Ладо Кецховели.

Улица, вымощенная живописным, крупным булыжником, какого теперь в Киеве, вероятно, больше нет (не вскрикивайте: а на Андреевском спуске?! – на Андреевском спуске исторический булыжник в значительной степени вывезен и заменен, особенно в верхней части спуска), вилась вокруг Фроловской горы. Прижималась к горе. Сквозь пролысины разбитого асфальта проглядывали уложенные ребром красноватые кирпичики старых тротуаров… Я шла от угла Андревского спуска вниз, к началу улицы – нумерация домов здесь, как и на Андреевском спуске, начиналась снизу, с Подола. Вот и Воздвиженская церковь, в которой крестили Михаила Булгакова. Жива церковь! В ней служат. Вот и адрес у меня записан: Воздвиженская, 13/15… Стоп! На церкви четко значится номер дома – 1.

Ну, церковь никак перенести не могли. Стало быть, изменилась нумерация домов… Каким образом? А вот каким. Здесь, у Воздвиженской церкви, улица резко сворачивала к знаменитому торжищу Подола – Житнему базару. Вот это колено – от поворота до Житнего, примерно дюжина номеров – теперь было отрезано от Воздвиженской улицы (на плане, конечно), сохранив название Воздвиженский переулок.

Ну, хорошо, а как я теперь найду дом Бутовского с его номером 28? Сколько нужно вычесть из 28-ми по четной стороне? Да еще в этих адресных книгах дом Бутовского иногда значится под другим номером – 24. Два у него было дома? Или их уже тогда перенумеровывали?

Самые доброжелательные люди, оказывается, пасуют перед номерами. Не помнят голые цифры номеров! Но тут мне повезло: я назвала «дом Бутовского». Дом Бутовского старожилы улицы знали очень хорошо. Ну, кто же не знает дом Бутовского?! Вот он, Воздвиженская 10…

И я уже сижу на какой-то лавочке во дворе дома 10, и Аграфена Кузьминична Грищенко, восьмидесяти четырех лет, смотрит на меня с нежностью, как на близкую родственницу, и рассказывает, что живет здесь с 1917 года, с какового года снимала у Бутовских крохотный домик вот в этом самом дворе. А старика Бутовского к этому времени уже не было в живых, и усадьба принадлежала его детям, Алексею Матвеевичу и Людмиле Матвеевне. Вот эти самые два добротных кирпичных дома окнами на улицу, с перемычкой ворот между ними. И еще был один двухэтажный дом, ну, флигель, что ли, в глубине двора, выходивший также и на параллельную улицу. Этот был обшит досками, его сломали лет десять назад. И был в этом дворе сад… замечательный фруктовый сад… Бесследно исчезнувший сад волновал мою собеседницу, она все время возвращалась к нему.

Адрес дома, в котором родился Михаил Булгаков, мне удастся опубликовать только лет через десять – в середине 1980-х, и все-таки это на время отсрочит уничтожение бывшей усадьбы Бутовских. В каком именно из двух домов (доме 10-а или доме 10-б) родился Михаил Булгаков, так и останется неизвестным. А может быть, и не в них произошло это важное событие, может быть, во флигеле в глубине двора. (Как жаль, что в публикации Е. А. Земской так изрезаны купюрами письма Афанасия Ивановича к невесте. Может быть, в купюрах – адрес? Или описание так понравившейся ему квартиры, по которому эту квартиру можно было бы опознать?)

Но тут, пока я уточняла адреса булгаковского младенчества, начала стремительно разворачиваться История и пошли, как говорится, дела не наши. Грузинский революционер Ладо Кецховели из числа важных исторических персон был уволен, улица опять стала Воздвиженской, правда, на этот раз нумерацию домов не меняли. А вскоре снесли и самую улицу. И мы с мужем, навсегда оставляя нелюбезное отечество, прощально рассматривали с холма бывшей Десятинной церкви пустые, уже зеленеющие пространства, среди которых вилась, желтея, лента бывшей Воздвиженской улицы, и размышляли о том, как легко, как начисто уничтожаются следы человеческого жилья…

А на несуществующей Воздвиженской – отдельно, как бы сами по себе – еще белели два дома, на время спасенные от уничтожения именем Михаила Булгакова, родившегося здесь. Наивные люди, мы были уверены, что они сохранятся навсегда.

По второму адресу – на Госпитальной – Булгаковы жили недолго. Все-таки Печерск – далековато от Духовной академии. И в 1895 году, уже с Мишей, Верой и Надей, перебрались в Кудрявский переулок, дом 9.

Это было очень удобное место. Тихо. Фактически в верхней части города. Отсюда – Вознесенским спуском – недалеко до Подола, к Контрактовой площади, Братскому монастырю и Духовной академии… Где-то рядом – Гоголь: «Вий»… «Тарас Бульба»… Мне всегда казалось, что именно Вознесенским спуском поднимался когда-то в верхний город бурсак Андрий Бульба, чтобы повстречать там прекрасную полячку…