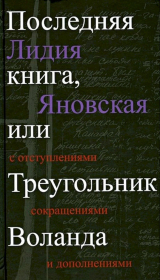

Текст книги "Последняя книга, или Треугольник Воланда. С отступлениями, сокращениями и дополнениями"

Автор книги: Лидия Яновская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 39 (всего у книги 59 страниц)

Как всё у Булгакова, его вертикали парадоксальны. Маргарита спускается к вершинам своей любви – по ступеням подвальчика к любимому. И поднимается в подземные глубины, в преисподнюю Воланда, на его весенний бал полнолуния – по бесконечной лестнице, ведущей вверх…

А место мастера внизу – не в первом этаже, не на уровне земли – ниже, в «подвальчике». В том самом подвальчике, где очень редко зимою в оконце видны чьи-нибудь черные ноги и слышен хруст снега под ними. Внизу, откуда мастер так хорошо видит всё – роскошный сад в сжигаемой солнцем Иудее, высоко вознесенный балкон Пилата и Лысую Гору с последними мгновениями жизни Иешуа Га-Ноцри.

«…Буду писать Демона»

Когда-то нужно было доказывать, что наша Земля – круглая, и требовалась немалая ученость, чтобы это понять. Во второй половине XX века человечество впервые воочию увидело свою Землю сверху – из космоса. Маленький шарик, освещенный то луною, то солнцем. Шарик, который так легко облетают самолеты и опутывает паутина телефонных, потом телевизионных, потом интернет-связей… Пространственное ощущение мира, в котором мы живем, изменилось.

Булгаков жил в первой половине столетия. Его предощущение пространственного сознания XX века – одно из проявлений его гениальной принадлежности этому веку.

Это умение видеть землю сверху, очевидное не только в «Мастере и Маргарите», но и в «Белой гвардии» и в других сочинениях (скажем, в «Блаженстве»), художественное восприятие пространства, включающее вертикаль, вероятно, восходят к детству писателя. Город, в котором он родился – Киев – для него всегда был «городом на горах».

Городом, который иногда был виден снизу – с заднепровских низин: «…Сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням» («Белая гвардия»).

Замечание автобиографическое – ибо кто же из киевских юношей на заре ХХ века хотя бы однажды не блуждал в туманах заднепровских низин пешком или в заводях «старика-реки» в лодке… Строгие гимназические «Правила» запрещали гимназистам «катанье в лодках по Днепру… иначе как с родителями или заступающими их место», но правила – правилами, а жизнь сама по себе. С отроческих лет Булгаков любил лодочную греблю, и, надо думать, ему не раз случалось выводить к пристаням заплутавшую в ночной мгле или утренних туманах лодку…

Но еще настойчивей с высот «города на горах» открывались бесконечные дали…

Они открывались с «крутейшей горы» (на самом деле это был мягкий холм, теснящий дворик дома № 13 по Андреевскому спуску), когда в прозрачные сентябрьские вечера здесь сидел, обхватив колени руками, подросток Михаил Булгаков… Вечернее солнце валилось назад, за спину. Высоко на горах расположенный город еще был залит его лучами, горели и дробились стекла в верхних этажах домов, повернутых на запад, и внизу, под ногами, сверкали в последних лучах купола и кресты Братского монастыря. А низкий восточный дальний берег, заслоненный от солнца городом на горах, был темен, печален, тих, и где-то вдали уже загорались огонечки низко расположенной деревни Выгуровщины.

Бесконечные дали открывались с обрывов Царского сада, описанных в «Белой гвардии»: «…Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море».

Молодые читатели уже давно воспринимают это как художественную гиперболу: обрывы на страшной высоте… отвесные стены… нижние далекие террасы… Теперь от верхних площадок и прогулочных дорожек садов до берега реки – склоны, густо засаженные разросшимися деревьями; летом буйная зелень скрадывает шум врезанного по склону шоссе, и только на смотровых площадках открывается перспектива…

Но тогда обрывы над Днепром были именно такими, какими их описывает Булгаков. Нагие склоны уступами и отвесными стенами срывались вниз. Заметенные вьюгою зимой, летом желто-глинистые, в зеленых пятнах кустов и мхов, они просматривались до самого берегового шоссе, и высота казалась страшной. Между разогретых камней шныряли ящерицы, и какое-то деревце, уцепившись в расщелине, росло под ногами, – если упасть, можно было угодить в его раскрывшуюся вершину.

Бесконечные дали открывались с Аскольдовой могилы… С огражденной площадки в Купеческом саду… С Владимирской горки… От подножия Андреевской церкви… На юг, на восток, на северо-восток, к Москве… С каждой точки обзора – другие…

И потом Булгаков приезжал в Киев. Было для него в этом городе что-то поддерживающее, что-то «утешающее», по выражению Елены Сергеевны. Он водил ее на Владимирскую горку, на Андреевский спуск. И однажды даже зарисовал в записной книжке схему Андреевского спуска – с развилкой Владимирской и Трехсвятительской наверху и с ответвлением Воздвиженской пониже, пометив кружками Андреевскую и Десятинную церкви и прямоугольничком дорогой его сердцу дом № 13.

Рядом с кружком Андреевской церкви на этой схеме – легкий вьющийся штрих. Это не «проба карандаша». Старожилы Андреевского спуска говорили мне, что здесь, от Андреевской церкви вниз, с немыслимой крутизны и почти напрямик, сбегала к Подолу тропинка. Мальчики и девочки с Андреевского спуска хорошо знали эту тропинку и нередко пользовались ею. А старые карты города утверждают, что здесь была даже лестница, и может быть, в годы булгаковской юности она еще существовала… Киев был пронизан вертикалями.

И был еще один очень большой художник, чье воображение будоражили и питали эти «единственные» пространства. Речь о Врубеле.

…В Киеве возле Андреевской церкви, там, где к булыжному перекрестку сходятся три улицы – Десятинная (бывшая Трехсвятительская), Владимирская и Андреевский спуск, – два дома один против другого.

Рядом с церковью, числясь по Десятинной, – дом, на котором, вероятно, и ныне табличка с именем Врубеля. Об этом доме великий художник в 1886 году писал сестре: «Нанимаю за 30 руб. мастерскую, устроенную Орловским, с комнатою при ней и балконом на Днепр, возле церкви Андрея Первозванного… там буду писать „Демона“… Если у меня будет мастерская Орловского, то ты можешь приехать гостить ко мне хоть на все лето, комфортабельно поместясь в комнате с балконом на единственную в Киеве панораму…»

Прямо напротив, но числясь по Андреевскому спуску – дом, связанный с именем Михаила Булгакова.

Андреевский спуск когда-то назывался Взвозом (по-украински он и теперь Узвiз), застраивался не сверху вниз, а снизу вверх, с Подола, и нумерация домов на нем – снизу. Дом против Андреевской церкви носит номер 38. В начале ХХ века большую квартиру во втором этаже этого дома (от угла Владимирской – первый подъезд) занимал замечательный детский врач Иван Павлович Воскресенский, а комнату в его квартире – угловую, светлую, отделенную от других лестничной площадкой – в течение трех лет, с осени 1913 до осени 1916 года, снимали студент-медик Михаил Булгаков и его юная жена Татьяна. За комнату, как было принято в интеллигентских кругах, щепетильно платили, но доктор Воскресенский был близкий семье человек, и молодые Булгаковы в его квартире чувствовали себя дома.

Этот дом на углу Андреевского спуска и Владимирской Булгаков описал в повести «Тайному другу»:

«Опять был сон. Но мороз утих, и снег шел крупный и мягкий. Все было бело. И я понял, что это Рождество. Из-за угла выскочил гнедой рысак, крытый фиолетовой сеткой.

– Гись! – крикнул во сне кучер. Я откинул полость, дал кучеру деньги, открыл тихую и важную дверь подъезда и стал подниматься по лестнице.

В громадной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат!..»

Дом давно перестроен. Это случилось на рубеже 1970-х и 80-х годов. Он остался двухэтажным, и окна второго этажа выглядят с улицы так, как будто за ними ничего не изменилось. Три закругленные сверху окна (среднее шире) – гостиная доктора Воскресенского. Левее – двойное окно поменьше (из двух, почти вплотную одно к другому и тоже закругленных сверху окон) – это лестничная площадка. Еще левее – два булгаковских окна. Но «тихая и важная дверь подъезда» исчезла, на ее месте теперь окно первого этажа. Исчезла лестница – этажи разобщили, в дом теперь можно попасть только со двора. И ни гостиной доктора Воскресенского, ни комнаты молодых Булгаковых, ни лестничной площадки между ними больше нет: есть коридор, одинаковые двери и равномерно нарезанные учрежденские кабинеты…

Я все-таки успела побывать в этом доме в конце 70-х годов. Жильцы уже съехали, дом был пуст, парадный подъезд заколочен, и лестница, обреченная на слом, разбита и засыпана мусором. Я прошла со двора – несколько ступенек вели прямо во второй этаж, который отсюда – как и в знаменитом «доме Турбиных» (расположенном ниже по Андреевскому спуску), как и во многих старых киевских домах – был первым. Прошла мимо кухни и угловой булгаковской… «Громадная квартира» оказалась не так уж велика. Двойное окно нарядно освещало лестничную площадку; мне показалось даже, что под слоем щебня и битого стекла площадка мраморная или была мраморной и что в узком простенке двойного окна когда-то непременно стояла изящная скульптура или прекрасная ваза.

Большая угловая комната была просторна и пуста, как будто Булгаковы выехали совсем недавно. Несколько неправильной формы комната: стена фасада в этом месте изогнута. Два больших окна на Андреевский спуск. Если выглянуть – чуть левее – Андреевская церковь. А прямо против окон – на другой стороне, рядом с Андреевской церковью, – дом, в котором Врубель собирался писать Демона…

К высоко вознесенному подножию церкви ведет роскошная чугунная лестница. «Я только дошел бы до площадки у Андреевской церкви, – просительно говорит в „Белой гвардии“ Николка сестре, – и оттуда посмотрел бы и послушал. Ведь виден весь Подол». Андреевский спуск в «Белой гвардии» переименован автором в Алексеевский, но площадка «у Андреевской церкви» сохранила свое название. «Виден весь Подол»… Крыши и купола, брусы многоэтажных зданий и силуэты церквей, улицы, переулки, площадь, берег, река, заднепровские дали…

Упомянутый Врубелем «балкон», которого давно нет и который так легко домыслить, находился как раз на уровне площадки церкви. «Единственная панорама», о которой писал художник, с тех пор существенно изменилась. Затоплявшиеся низины подняты и укреплены насыпными землями. Меловые откосы вынесенных за Днепр новых многоэтажных кварталов заметно приблизили горизонт. Изменился Подол – в 1930-е годы разрушен Братский монастырь. Даже Андреевская церковь, с конца 1970-х годов обремененная сусальным золотым декором, в значительной степени потеряла свою удивительную летящую легкость и прелестную простоту… Но все равно в ясные летние вечера на площадке церкви Андрея Первозванного в Киеве подолгу у чугунной решетки стоят люди или сидят, обхватив колени руками, прямо на траве склона, над огромным простором, и завороженно смотрят вдаль.

А в 1916 году, когда студент и молодой врач Михаил Булгаков взбегал своим стремительным шагом к подножию Андреевской церкви, и самая церковь и «единственная панорама» были точно такими же, какими их видел тридцатью годами раньше Врубель.

Здесь замышлял Врубель своего Демона. И первого, написанного в Киеве, не сохранившегося, запечатленного в таинственной записи мемуариста: «Фон картины – ночной пейзаж, он должен быть тоже демоном…»[383]383

«Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике», Л., 1976, с. 313.

[Закрыть] И того, что написан уже после отъезда из Киева, в Москве, – знаменитого «Демона (сидящего)», воплощение молодой силы, космического одиночества и печали… Может быть, у специалистов есть другие трактовки, а мне всегда кажется, что Юноша-демон сидит над киевскими просторами, что каменные цветы справа – романтическая метафора киевских круч, а светящиеся пятна внизу слева – не закат солнца, как толкуют специалисты (какой же закат, если киевские кручи – на восток), а доносящаяся откуда-то снизу не нужная ему, чужая музыка, что так часто звучала на берегу… И предчувствие «Летящего демона» тоже, вероятно, родилось здесь…

Здесь, с этой же точки обзора, над пространствами, бесконечными, как время, соткался булгаковский демон – вместе с ощущением высоты и предчувствием и жаждой полета…

Парадоксы бытия – Врубель родился в Омске, самые активные годы творчества провел в Москве, умер в Петербурге. С Киевом связан не столь уж большой временной отрезок его жизни. Но киевляне (с детства помню) любовно и ревниво считали его своим, киевским художником…

Врубелем написаны иконы для иконостаса и настенные фрески в киевской Кирилловской церкви. Старые киевляне не забудут вам с гордостью сообщить, что Врубель расписывал и популярнейший – новый, в конце XIX века выстроенный – Владимирский собор. Это простительное преувеличение: Врубелю принадлежат замечательные эскизы настенных росписей для Владимирского собора – «Надгробный плач», «Воскресение», «Вознесение» и другие. Увы, не осуществленные. Роспись стен, несмотря на все просьбы художника, ему не доверили. А принадлежат кисти Врубеля в киевском Владимирском соборе всего лишь орнаменты – удивительные орнаменты – в боковых нефах собора…

Но какая-то образная связь между городом и художником – духовная, тайная и глубокая связь – по-видимому, все-таки существовала. В 1910 году, в год смерти Врубеля, в киевской печати о нем писали особенно много. Булгаков в ту пору студент университета, и нет сомнения, что имя Врубеля, общие контуры творчества художника и черты его биографии будущему писателю знакомы. Хотя до ощущения родства и художественной близости, думаю, еще далеко.

А в 1931 году, в пьесе «Адам и Ева», неожиданно вспыхнет один из образов Врубеля – доказательством того, что к этому времени Булгаков и знает и помнит его картины. Отблески «Демона поверженного» вдруг заиграют на облике «авиатора» Дарагана, падающего на сцену – с неба. «Откуда он? Откуда?» – кричит Адам. «Он упал здесь с аппаратом с неба», – отвечает Ева. И далее реплика Дарагана: «Но оперение мое, оперение мое! Цело ли оно? Кости мои разломаны». Три реплики, три цитаты, отсылающие нас к картине Врубеля.

«Адам и Ева» – незавершенная пьеса. Очень незавершенная. И, может быть, Булгаков снял бы впоследствии эту краску, если бы была надежда на постановку и над пьесой стоило бы работать. Или, напротив, проработал бы ее более внятно, если эта краска была для писателя важна.

Но по-настоящему близость художника Булгаков осознaет еще позже, и произойдет это дважды. В 1934 году и, в еще большей мере, в 1938–1939-м, когда Врубель – и творчеством, и личностью – активно войдет в ход мыслей и воображение автора «Мастера и Маргариты» и оба раза мощно и своеобразно отразится в зеркалах романа. Но об этом в свое время…

«Ты совершишь со мной мой последний полет»

Думаю, отголоски детской мечты о полетах остались с Булгаковым навсегда. Мечты, которую так подпитывали и любимый с детства Вагнеров «Полет валькирий» – предвестие «последнего полета» Воланда[384]384

Подробнее см.: «Записки о Михаиле Булгакове», с. 127–128.

[Закрыть]. С детства же знакомая повесть Тургенева «Призраки». А может быть, и «Ночь перед Рождеством» – Гоголя тогда в России читали с младенчества.

С начала 1930-х годов слово полет у писателя все настойчивей соединяется с понятием судьбы. «Мысль о вас облегчает этот полет в осенней мгле», – говорит Голубков Серафиме в «Беге» (в редакции 1937 года). И Булгаков надписывает Елене Сергеевне «Дьяволиаду» 21 мая 1933 года, в первый год их брака, так: «Тайному другу, ставшему явным – жене моей Елене. Ты совершишь со мной мой последний полет. Твой М.»

«Полет Воланда», или мотив полета как судьбы, проходит от редакции к редакции в романе «Мастер и Маргарита», то наполняясь яростной жаждой свободы («Я провел свою жизнь заключенный. Я слеп и нищ») в редакции второй, то трактуемый как уход из жизни после сведения всех счетов – в редакции последней.

И все-таки полет – и слово, и образ – остаются в романе и в своем первоначальном, в своем простом и сладостном смысле – как вольное перемещение в пространствах, как купанье в пространствах… подобно птице? Нет, еще свободней, чем птица… И так же, как, раскрывая себя в мастере, писатель тем не менее какие-то черты своей личности вкладывает в Воланда, так же что-то глубоко сокровенное, что-то свое, собственное он отдает Маргарите.

Маргарите он отдает полет. Свою мечту о полете. Свое физическое ощущение полета.

Возможно ли это? Да, конечно.

Давно замечено, что в большом треугольнике романа «Мастер и Маргарита» (треугольнике: мастер – Воланд – Маргарита) не все так просто и не все совпадает с треугольником у Гете (Фауст – Мефистофель – Гретхен). Замечено, что в булгаковской Маргарите очень много от Фауста. Она, а не мастер, заключает сделку с сатаной. Ее, а не мастера, Воланд берет на великий бал полнолуния – аналог «Вальпургиевой ночи» у Гете.

Воплощение вечной женственности в понимании художника ХХ века, булгаковская Маргарита – очень не Гретхен. Она, как выразилась одна исследовательница, – «духовный партнер» мастера[385]385

M. Gaal-Baroti. Булгаков и Гете. – Studia Russica. Budapestinensia. 1995. II–III. Будапешт, 1995, с. 315.

[Закрыть]. Опора мастера и его защита. У Маргариты и мастера общий взгляд на мир, общее отношение к творческому труду. Можно сломать мастера («Он мне ненавистен, этот роман, – ответил мастер, – я слишком много испытал из-за него»). Но Маргариту – ни в ее любви к мастеру, ни в ее преданности его творчеству – сломать невозможно. Она неизменно верна себе…

Маргарита и мастер – удивительное сочетание, сплетение, почти слияние ее сильного женского начала и его – менее наступательного, поскольку творческого, и тем не менее – мужского…

И полет должен принадлежать ей. Это ее – «невидима и свободна!» Ее – колдовское, русалочье, бесконечно женственное, родственное природе, сама природа…

Никогда не расспрашивала Елену Сергеевну об этом, но, думаю, она любила купаться в реке и плавать. Булгаков пишет ей в Лебедянь, летом 1938 года: «Лю! Три раза тебе купаться нельзя!»[386]386

Поскольку уж цитируем эти письма, отмечу: 25 июля 1938 года вернувшийся из Лебедяни Булгаков пишет Елене Сергеевне, пересказывая домашние разговоры: «Я сказал, что ты выглядишь чудесно и шоколадка (курсив мой. – Л. Я.)». В свое время это был общеупотребительный комплимент очаровательной и загоревшей женщине. В. И. Лосев, уверенный, что русский язык он знает лучше, чем Булгаков, исправил это место так: «…и шоколадна»! (См.: М. А. Булгаков. Дневник. Письма. Москва, 1997, с. 489, а также др. изд.)

[Закрыть] (Три раза в день, разумеется.) И с тем бoльшим удовольствием дает так похожей на нее Маргарите наплаваться в ночной реке:

«Вода манила ее после воздушной гонки. Отбросив от себя щетку, она разбежалась и кинулась в воду вниз головой. Легкое ее тело, как стрела, вонзилось в воду, и столб воды выбросило почти до самой луны. Вода оказалась теплой, как в бане, и, вынырнув из бездны, Маргарита вдоволь наплавалась в полном одиночестве ночью в этой реке».

Чувствуете это русалочье, из Лермонтова: «И старалась она доплеснуть до луны / Серебристую пену волны»… Я подчеркнула несколько слов и у Булгакова и у Лермонтова, потому что уверена: совпадение не случайно. В предшествующей, рукописной редакции романа было просто: «Столб воды выбросило почти до самого неба». И только диктуя на машинку, в редакции пятой, Булгаков вводит эту тихую аллюзию с лермонтовской «Русалкой»…

Конечно (и я писала об этом) купанье Маргариты в ночной реке – это ее «крещение» в ведьмы. Точнее, антикрещение. Наверно, отправляясь в гости к дьяволу, она должна была пройти через отказ от чего-то, что было дано ей традиционным крещением в младенчестве… Но символическое, тайно проступающее из «подтекстов», у Булгакова никогда не оттесняет реальности. На первом плане все равно остается чувственное и поэтическое. В данном случае – радостное наслаждение плаванием. Приобщение к природе. Растворение в природе.

И полет – еще более самозабвенный, бесстрашный и сладостный, чем купанье в реке. Даже кувырок вниз головой дает еще раз почувствовать, как естественно и надежно ей в воздухе:

«Маргарита сделала еще один рывок, и тогда все скопище крыш провалилось сквозь землю, а вместо него появилось внизу озеро дрожащих электрических огней, и это озеро внезапно поднялось вертикально, а затем появилось над головой у Маргариты, а под ногами блеснула луна. Поняв, что она перекувыркнулась[387]387

Правильнее: перекувырнулась. Лишнее к, написанное Булгаковым собственноручно в четвертой редакции и затем повторенное на машинке в пятой, по традиции сохраняется во всех основных изданиях романа.

[Закрыть], Маргарита приняла нормальное положение и, обернувшись, увидела, что и озера уже нет, а что там, сзади за нею, осталось только розовое зарево на горизонте».

Впрочем, и этот кувырок Маргариты нашел в булгаковедении некое символическое, даже философское истолкование. «Можно… сравнить разрыв пространства, когда Маргарита летит (со скоростью света) к Воланду, с путешествием Данте в чистилище и ад», – пишет Павел Абрагам, предлагая считать свидетельством брошюру П. А. Флоренского «Мнимости в геометрии», вышедшую в Москве в 1922 году и сохранившуюся в числе немногих уцелевших книг булгаковской библиотеки.

Трудно сказать, когда собственно брошюра была приобретена Булгаковым или, может быть, подарена ему одним из его друзей. Не исключено, что это произошло в конце 1930-х годов. Саму брошюру, наполненную математическими формулами, Булгаков, по-видимому, не штудировал. По крайней мере, в начале 1970-х, когда я держала эту брошюру в руках, очень многие листы в ней оставались неразрезанными. И только последние страницы (48–53), те, где Флоренский, отодвинув формулы, говорит о гениально неевклидовом построении пространства в «Божественной комедии», привлекли внимание писателя: на этих страницах остались булгаковские пометы – в виде подчеркиваний и нескольких восклицательных знаков на полях.

Павла Абрагама однако заинтересовали не подчеркивания, а те страницы, на которых булгаковских помет нет. И, почему-то решив, что именно на этих страницах следует искать «структурные правила построения» романа «Мастер и Маргарита», он цитирует строки (повторю: не тронутые булгаковским карандашом), в которых Флоренский описывает движение Данте и Вергилия сквозь центр Земли к южному полушарию: «…когда поэты достигают приблизительно поясницы Люцифера, оба они внезапно переворачиваются, обращаясь ногами к поверхности Земли, откуда они вошли в подземное царство, а головою – в обратную сторону…»

«Если вернуться к полету Маргариты, – неожиданно делает вывод Павел Абрагам, – можно заметить, что, когда она достигает „поясницы Воланда“, то переворачивается по образцу Данте. Так как она летит со скоростью больше скорости света (или со скоростью света), пространство ломается и условия его существования характеризуются мнимыми параметрами». И далее (считая это безусловным подтверждением своей мысли) приводит строки из романа: «Поворачивая голову вверх и влево, летящая любовалась тем, что луна несется над нею, как сумасшедшая, обратно в Москву и в то же время странным образом стоит на месте…»

Как это слишком часто бывает в клубках, сложно заверчиваемых булгаковедами, за какую ниточку ни потянешь – ничего вытянуть не удается. Маргарита – «со скоростью света»… Ну, Степу Лиходеева, может быть, и выбросило из Москвы в Ялту со скоростью света («И тогда спальня завертелась вокруг Степы, и он ударился о притолоку головой и, теряя сознание, подумал: „Я умираю…“ Но он не умер. Приоткрыв слегка глаза, он увидел себя сидящим на чем-то каменном. Вокруг него что-то шумело. Когда он раскрыл глаза как следует, он понял, что шумит море…»)

А под Маргаритой, которая летит на своей щетке еще веселее, чем кузнец Вакула на черте, струится ночная земля… И мы вместе с летуньей видим эту землю, вдыхаем запахи земли («…и Маргариту уже обдавало запахом зеленеющих лесов»), слышим звуки земли («Под Маргаритой хором пели лягушки…»). А в редакции четвертой, рукописной, где многое подробней, писатель не отказал себе в удовольствии спустить Маргариту на землю и дать ей прогуляться в одиночестве на какой-то плотине… Да, Маргарита летит с «чудовищной» быстротой. Под нею вспыхивают и исчезают «озера» электрического света («Города! Города!» – кричит Маргарита). Она обгоняет поезд («…а где-то вдали, почему-то очень волнуя сердце, шумел поезд. Маргарита вскоре увидела его. Он полз медленно, как гусеница, сыпя в воздух искры. Обогнав его, Маргарита…»). Но это все же не «скорость света».

Может быть, на обратном пути, в буланой машине с остроносым черным грачом на шоферском месте? «Ровное гудение машины, летящей высоко над землей, убаюкивало Маргариту, а лунный свет ее приятно согревал. Закрыв глаза, она отдала лицо ветру…» Нет, «скорости света» нет и здесь.

То же и с «разрывом пространства» в этом полете. Читатель знает: Булгаков свободен в обращении с пространствами. Где-то явно на границе Земли и Неба (писатель подчеркнул у Флоренского слова о «границе Земли и Неба»), ломая пространство, Воланд обрушивается в провал вместе со своей свитой, чтобы уйти с Земли и из романа. На границе Земли и Неба ждет мастера вечный дом с венецианским окном. Там же, между Землей и Небом, возникают и гаснут по манию Воланда навсегда оставшийся в вечности Ершалаим и только что покинутая Москва (что так напоминает картину в «Страшной мести» Гоголя: «За Киевом показалось неслыханное чудо… вдруг стало видимо далеко во все концы света. Вдали засинел Лиман, за Лиманом разливалось Черное море. Бывалые люди узнали и Крым, горою подымавшийся из моря, и болотный Сиваш… – А то что такое? – допрашивал собравшийся народ старых людей… – То Карпатские горы! – говорили старые люди…»).

А в полете Маргариты никакого разрыва пространства нет – есть волшебство осуществившихся сновидений. И то, что луна несется над нею и стоит на месте – так ведь иначе и быть не может. Это с замечательной точностью переданное впечатление: вы мчитесь вперед – и все летит мимо вас назад, и луна со всем вместе… и все уходит, а луна остается…

Нет, не срабатывает в конструкции Павла Абрагама ни «скорость света», ни «разрыв пространства», ни несущаяся и странным образом остающаяся на месте луна, ни, тем более, «поясница Воланда». Воланд все-таки не Дантов Люцифер. Совершенно другой персонаж – в другом художественном мире. И все же… все же на самом донышке этой во всех отношениях нелепой идеи, кажется, таится прелюбопытное зернышко, и если оно действительно есть, то восходит, конечно, не к Флоренскому, а непосредственно к Данте, который безусловно Булгакова интересовал.

Да, в последней главе «Ада» Вергилий ведет Данте – в этом месте даже не ведет, а влечет на себе, велев покрепче обхватить себя за шею, – туда, где на самом дне Ада, в Джудекке, навеки вмерзло в ледяную сердцевину Земли огромное тело Люцифера, подобно исполинскому червю «пронзившее мир». И там, достигнув середины тела Люцифера, Вергилий переворачивается («Но я в той точке сделал поворот»), чтобы нормально, вверх головою, выйти в южном полушарии, где – по Данте – находится остров Чистилища…

Дерзкая шутка Булгакова – и нагая Маргарита вместе со своей щеткой переворачивается в полете, пародируя Данте? Восхитительная мысль! Если только это не случайное совпадение…

А луна, светило Воланда, сопровождает Маргариту всю дорогу – полная луна в ночь весеннего полнолуния. Как серьезно занимает Булгакова эта мелодия лунного света!

Рукопись второй редакции романа. Беспощадно выдранные страницы с описанием полета Маргариты – от момента ее вылета из Москвы до того, как она, перелетев реку, приземляется на низком противоположном берегу. А на уцелевшей странице надпись, которую можно датировать первыми числами ноября 1933 года: «Луна! Проверить луну!»

Не знаю, как он проверял луну тогда, в конце 1933 года. В Дневнике Е. С. Булгаковой сохранилась запись, сделанная 25 июня 1937-го: «М. А. часто уходил к себе в комнату, наблюдал луну в бинокль – для романа. Сейчас – полнолуние». (В. И. Лосев приводит черновую редакцию этой записи: «М. А. возится с луной, смотрит целыми вечерами на нее в бинокль – для романа. Сейчас полнолуние».)

Записи самого Булгакова, почти дневниковые, с общим заголовком «Луна» и с множеством зарисовок луны, то полной, то почти полной, то ущербной, сохранились начиная с марта 1938 года – с той самой поры, когда пишутся соответствующие главы четвертой редакции:

«10. III.38 г. без двадцати одиннадцать вечера она была такова: <рис.> (белая) (видна из окон, обращенных к Б. Афанасьевскому пер.)

Вскоре пропала (облака?).

В ночь с 11.III на 12.III без двадцати час на том же месте. <рис.>

В ночь на 14.III небо затянуто, снег.

В 4? часа утра 15.III бежит, прорезывается среди темных облаков.

<рис.> Видна была с Никитской Большой в стороне Арбата и его переулков.

В ночь с 10.IV на 11.IV 38 г. между часом и двумя ночи луна висит над Гагаринским и Афанасьевским <рис.> высоко. Серебриста.

В ночь с 12-го на 13-е апреля около 2-х часов луна почти полная висит высоко над домом против кухни.

<рис.> В четыре часа ночи ее уже нет над домом, но как будто чувствуется ее отсвет слева. Возможно, что она светит слева.

В ночь с 13 на 14 апр. В 10 час. вечера в упор с Пречистенки светит в Чертольский пер. В 2 ч. ночи тоже. Значит, из моего кабинета тоже слева. Почти полная. А, может быть, и полная».

(14 апреля 1938 года Е. С. записывает в своем Дневнике: «Вчера вечером М. А. пошел к Сергею Ермолинскому…» Следовательно, в 10 часов вечера он шел к Ермолинскому, а в 2 часа ночи возвращался в одиночестве, рассматривая и рассчитывая направление лунного света.)

В конце мая четвертая редакция романа будет закончена; эпилога в ней, как помнит читатель, нет; стало быть, в мае пишутся последние главы. Тем не менее записи продолжаются:

«В ночь с 12 на 13 мая над Пречистенкой высоко. Почти полная или полная. Матовая (небо затянуто).

В 9 ч. 20 м. вечера 13 мая из окон моей квартиры небо чистое. Темносинее, пониже к горизонту грязновато желтое, с одной беловатой и блестящей звездой справа (над Арбатом). Луны нет (или не видна из квартиры)». (Подчеркнуто Булгаковым.)

И далее:

«Луна.

13-го мая в 10 ч. 15 м. позлащенная полная луна над Пречистенкой (видна из Нащокинского переулка).

18 мая в 5 ч. утра, белая, уже ущербленная, беловатая, над Пречистенкой. В это время солнце уже золотит окна. Перламутровые облака над Арбатом».

В июне диктуется пятая, машинописная, редакция романа. И снова возникает запись о луне:

«Продолжение луны:

В ночь с 10-го на 11-е июня. Без четверти час. Полная или почти полная, над Пречистенкой, на левой руке у меня».

Благодаря сохранившимся письмам Булгакова к Е. С. диктовку отдельных глав можно датировать. 10 июня писатель диктует главу 18-ю, завершая первую часть романа. В следующие три дня продиктует три первые главы второй части: 19-ю, 20-ю и 21-ю. «Маргарита»… «Крем Азазелло»… «Полет»… В ночь на 11-е июня, в предчувствии второй части романа, он стоит у окна, всматриваясь в луну, повисшую слева…