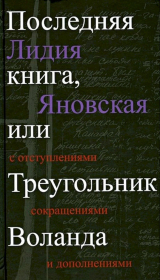

Текст книги "Последняя книга, или Треугольник Воланда. С отступлениями, сокращениями и дополнениями"

Автор книги: Лидия Яновская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 59 страниц)

Открытка.

«19. VI. 38. Днем.

Дорогая Лю, сообщи, в полном ли порядке твое уважаемое здоровье? Думаю о тебе нежно…

По числу на открытке твоей установил, что ты наблюдала грозу как раз в то время, как я диктовал о золотых статуях. Пишется 26 глава (Низа, убийство в саду)…»

В руках у Булгакова тетрадь с 25-й растянувшейся главой «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа». Вторая половина главы отделяется, превращается в 26-ю.

Прекрасные страницы о Низе написаны несколько месяцев тому назад – почти без помарок. Женщина, которая может увести, увлечь, завлечь… Это уже было – в «Кабале святош»: «Одноглазый … Где дрянь, заманившая меня в ловушку? Незнакомка в маске (из тьмы). Я здесь, маркиз, но я вовсе не дрянь».

И так же, как Незнакомка вела одноглазого д’Орсиньи в подвалы Кабалы святош, женщина в черном покрывале ведет Иуду к месту его смерти. Не поманила, не назначила – ведет. Путь Иуды был описан скупо:

«Иуда не заметил, как пролетела мимо крепость Антония. Конный патруль с факелом, обливавший тревожным светом тротуары, проскакал мимо, не привлекши внимания Иуды.

Он летел вперед, и сердце его билось. Он напрягался в одном желании не потерять черной легкой фигурки, танцующей впереди. Когда он был у городской восточной стены, луна выплыла над Ершалаимом. Народу здесь было мало. Проскакал конный римлянин, проехали двое на ослах. Иуда был за городской стеной.

Дорогу за стеною заливала луна. Воздух после душного города был свеж, благоуханен.

Черная фигурка бежала впереди. Иуда видел, как она оставила дорогу под стеной и пошла прямо на Кедронский ручей. Иуда хотел прибавить шагу, но фигурка обернулась и угрожающе махнула рукою. Тогда Иуда отстал.

Фигурка вступила на камни ручья, где воды было по щиколотку, и перебралась на другую сторону.

Немного погодя, то же сделал и Иуда. Вода тихо журчала у него под ногами. Перепрыгивая с камешка на камешек, он вышел на Гефсиманский берег. Фигурка скрылась в полуразрушенных воротах имения и пропала.

Иуда прибавил шагу…»

Недаром в четвертой редакции Афраний на вопрос о «страсти» Иуды говорит Пилату: «Влюблен». Деньги в этой редакции страстно любит не Иуда, а Низа. И предательство свое она вершит до конца, почти присутствуя при убийстве в саду:

«Человек в капюшоне, покинув зарезанного, устремился в чащу и гущу маслин к гроту и тихо свистнул. От скалы отделилась женщина в черном, и тогда оба побежали из Гефсимании, по тропинкам в сторону к югу.

Бежавшие удалились из сада, перелезли через ограду там, где вывалились верхние камни кладки и оказались на берегу Кедрона. Молча они пробежали некоторое время вдоль потока, добрались до двух лошадей и человека на одной из них. Лошадь стояла в потоке. Мужчина, став на камень, посадил на лошадь женщину и сам поместился сзади нее. Лошадь тогда вышла на ершалаимский берег. Коновод отделился и поскакал вперед, вдоль городской стены.

Вторая лошадь со всадником и всадницей была пущена медленнее и так шла, пока коновод не скрылся. Тогда всадник остановился, спрыгнул, вывернул свой плащ, снял с пояса свой плоский шлем без гребня перьев, надел его. Теперь на лошадь вскочил человек в хламиде, с коротким мечом.

Он тронул поводья, и черная лошадь пошла рысью, потряхивая всадницу, прижимавшуюся к спутнику.

После молчания женщина тихо сказала:

– А он не встанет? А вдруг они плохо сделали?

– Он встанет, – ответил круглолицый шлемоносный гость прокуратора, – когда прозвучит над ним труба мессии, но не раньше. – И прибавил: – Перестань дрожать. Хочешь, я тебе дам остальные деньги?

– Нет, нет, – отозвалась женщина, – мне сейчас их некуда деть. Вы передадите их мне завтра.

– Доверяешь? – спросил приятным голосом ее спутник.

Путь был недалек. Лошадь подходила к южным воротам. Тут военный ссадил женщину, пустил лошадь шагом. Так они появились в воротах. Женщина стыдливо закрывала лицо покрывалом, идя рядом с лошадью.

Под аркой ворот танцевало и прыгало пламя факела. Патрульные солдаты из второй кентурии второй когорты Громоносного легиона сидели, беседуя, на каменной скамье.

Увидев военного, вскочили, военный махнул им рукою, женщина, опустив голову, старалась проскользнуть как можно скорее. Когда военный со своей спутницей углубился в улицу, солдаты перемигнулись, захохотали, тыча пальцами вслед парочке.

Весь город, по которому двигалась парочка, был полон огней. Всюду горели в окнах светильники, и в теплом воздухе отовсюду, сливаясь в нестройный хор, звучали славословия.

Над городом висела неподвижная полная луна, горевшая ярче светильника.

Где разделилась пара, неизвестно, но уже через четверть часа женщина стучалась в греческой улице в дверь домика не унывающей никогда вдовы ювелира Энанты. Из открытого окна виден был свет, слышался мужской и женский смех.

– Где же ты была? – спрашивала Энанта, обнимая подругу. – Мы уже потеряли терпение.

Низа под строгим секретом шепотом сообщила, что ездила кататься со своим знакомым. Подруги обнимались, хихикали. Энанта сообщила, что в гостях у нее командир манипула, очаровательный красавец.

Гость же прибыл в Антониеву башню…»

Какая живопись! И тем не менее Булгаков беспощадно снимает написанные страницы.

Женщина, присутствующая при убийстве… Зачем Низе присутствовать при убийстве? Зачем Афранию делать ее свидетельницей убийства? Ей достаточно назначить Иуде свидание, а остальное – зачем ей знать остальное?

И от всех этих прекрасно написанных страниц останется только несколько малых подробностей, важных для автора. Свидание Низы с Иудой. Имя ее подруги – Энанта («Сводница она, твоя Энанта!» – в устах старой служанки). И реплика: «А он не встанет?» («Так что он, конечно, не встанет?»), перенесенная в диалог Афрания и Пилата.

Заново написанная сцена не просто короче. Она – лаконичней, и краткость ее полна энергии. Отсутствие женщины и этих бытовых реплик: «Не дрожи так»… «Дать тебе денег?..» – делает фигуру Афрания загадочней, придает ей таинственную глубину…

Sister-in-lawОльга Бокшанская, старшая сестра Елены Сергеевны и бессменная секретарша Владимира Ивановича Немировича-Данченко, действительно была машинисткой экстра-класса.

Это была элегантная, красивая женщина (говорят, красивее своей младшей сестры), с всегда опущенными долу глазами: у нее был птоз, паралич верхних век, и подымать их ей было очень трудно; может быть, поэтому она так великолепно печатала, не поднимая от машинки глаз, и очень любила красивую обувь.

Ее жизнь была прочно связана с Художественным театром. В 1922–1924 годах она ездила с МХТ за рубеж – в Париж и Соединенные Штаты Америки. В поездке ее руками под диктовку К. С. Станиславского была напечатана и затем не менее четырех раз перепечатана его знаменитая книга «Моя жизнь в искусстве». И прежде, чем она стала печатать роман «Мастер и Маргарита», ее облик был запечатлен Булгаковым в «Театральном романе» – в Поликсене Торопецкой.

Запечатлен насмешливо и уважительно, язвительно и поэтично и, как говорили знавшие ее люди, необыкновенно узнаваемо – от ревнивой преданности Аристарху Платоновичу (читай: Немировичу-Данченко) до «ножек, обутых в заграничные туфли»:

«Торопецкая идеально владела искусством писать на машинке. Никогда я ничего подобного не видел. Ей не нужно было ни диктовать знаков препинания, ни повторять указаний, кто говорит. Я дошел до того, что, расхаживая по предбаннику взад и вперед и диктуя, останавливался, задумывался, потом говорил: „Нет, погодите…“ – менял написанное, совсем перестал упоминать, кто говорит, бормотал и говорил громко, но, что бы я ни делал, из-под руки Торопецкой шла почти без подчистки идеально ровная страница пьесы, без единой грамматической ошибки – хоть сейчас отдавай в типографию.

…Она писала десятью пальцами – обеими руками; как только телефон давал сигнал, писала одной рукой, другой снимала трубку, кричала: „Калькутта не понравилась! Самочувствие хорошее…“ Демьян Кузьмич входил часто, подбегал к конторке, подавал какие-то бумажки. Торопецкая правым глазом читала их, ставила печати, левой писала на машинке: „Гармоника играет весело, но от этого…“

– Нет, погодите, погодите! – вскрикивал я. – Нет, не весело, а что-то бравурное… Или нет… погодите, – и я дико смотрел в стену, не зная, как гармоника играет. Торопецкая в это время пудрилась, говорила в телефон какой-то Мисси…»

Эти строки в «Театральном романе», который Булгаков не раз читал друзьям в присутствии Ольги, вероятно, способствовали тому, что она взяла на себя трудную новую работу. Хотя отношения ее с зятем складывались весьма не просто.

Нужно сказать, что сестры – Елена и Ольга – были очень привязаны друг к другу и годами жили вместе, в самых разных обстоятельствах, в частности, когда Е. С. была в браке с Шиловским. В отношениях между сестрами сложилась традиция грубовато-изящного юмора. Эта традиция прослеживается во всех сохранившихся письмах Е. С. к сестре – в том числе в ее письмах 1938 года из Лебедяни. (После окончания переписки романа Ольга собиралась приехать в Лебедянь со своим мужем, Евгением Калужским.)

«Душа моя! – писала Е. С. – Ты меня так напугала сообщением о красном жакете, что я, бросив все дела, кинулась к письменному моему столу (розового дерева), чтобы отговорить тебя вовремя. Побойся бога! Если только ты выйдешь в поле в красном жакете – тебя забодает первая корова, не говоря уж о быках. А если ты гонишь с шитьем этого жакета не для торреадорских целей, а просто мечтаешь в нем тихо прогуливаться по вечерам по Покровской улице или ходить по воскресеньям на базар – то знай, что ни один гусь, ни одна гусыня не пропустит тебя, чтобы, вытянув шею, не клюнуть в зад».

И далее: «Ты думаешь, что „ребята“ (речь о мальчиках – Сереже и его сверстнике, сыне Калужского. – Л. Я.) – это большая и интересная тема. Ошибаешься по неопытности и по своему бесплодию. Об них можно сказать только одно – и я время от времени и говорю это Лоли – это такая сволочь. Любопытны они до ужаса, поэтому я все время гоняю их и говорю вразумительно: Я вас люблю тогда, когда вы заняты своими делами и разговорами и не вмешиваетесь во взрослые дела».

(Обратите внимание на это неожиданное сволочь, обращенное к тем, к кому Елена Сергеевна относится с нежностью, и вспомните в романе:

«Маргарита, не переставая улыбаться и качать правой рукой, острые ногти левой запустила в Бегемотово ухо и зашептала ему:

– Если ты, сволочь, еще раз позволишь себе впутаться в разговор…»)

В одном из ее писем к сестре такие строки: «Спасибо тебе за все покупки. Должна тебя огорчить. Я – Рокфеллер, но разорившийся. Но ты не приходи в отчаяние. В Лебедяни тебе деньги не нужны, а в Москве я тебе отдам, и прибавлю еще рубль за просрочку».

Другое заканчивается так: «Целую тебя. Пиши мне, может быть, я тебе и отвечу – под хорошую минутку. Твоя сестра Елена»[25]25

ОР БЛ (РГБ тож), фонд 562, к. 32, ед. хр. 33.

[Закрыть].

Этот грубовато-любовный тон, принятый между сестрами и иногда по недостатку такта обращавшийся Ольгой на не терпевшего фамильярности Булгакова, выводил его из себя. Что поделаешь: то, что придает пикантность и шарм любимой женщине, может раздражать в ее сестре…

В первых письмах этого трудного месяца Булгаков называет свою машинистку родственно и просто – Ольгой: «Ольга работает хорошо…» «Ольга работает быстро…» Но уже через несколько дней появляется раздраженно-язвительное: сестренка. Или, на английский манер, Sister, Sister-in-law (свояченица).

Все чаще Булгаков жалуется жене на грубость своей переписчицы. («Со всею настойчивостью прошу тебя ни одного слова не писать Ольге о переписке и о сбое. Иначе она окончательно отравит мне жизнь грубостями, „червем-яблоком“, вопросами о том, не думаю ли я, что „я – один“, воплями „Владимир Иванович!!“, „пых… пых“ и другими штуками из ее арсенала, который тебе хорошо известен».)

Все чаще ему кажется, что за ее спиною угрожающе маячит фигура нелюбимого им Немировича-Данченко. («Итак, все, казалось бы, хорошо, и вдруг из кулисы на сцену выходит один из злых гениев… Со свойственной тебе проницательностью ты немедленно воскликнешь:

– Немирович!

И ты совершенно права. Это, именно, он…»)

То Немирович («окончательно расстроившись в Барвихе, где нет ни „Астории“, ни актрис и актеров») собирается приехать в Москву, «и сестренка уже заявила победоносно, что теперь начнутся сбои в работе». То грозится «увлечь» ее в Ленинград – и: «У меня уже лихорадочно работает голова над вопросом, где взять переписчицу. И взять ее, конечно, и негде и невозможно», – в отчаянии пишет Булгаков.

(Отмечу, что Немирович-Данченко в дальнейшем на время Ольги не покушался, и роман она беспрепятственно перепечатает до конца.)

Болезненное преувеличение грубости Ольги… Болезненное преувеличение инфернальной роли Немировича-Данченко… Поймите, Булгаков очень устал. Он на той крайней грани утомления, которая срывает осторожную самозащиту мозга, и вдохновение начинает свой взлет в запредельные высоты, сжигая художника. (Знал это состояние Булгаков, отметил его в романе: «…голова моя становилась легкой от утомления, и Пилат летел к концу…»)

Его вел роман. И все, что угрожало роману, – или казалось, что угрожает роману, – вызывало ярость. Он готов был возненавидеть кого угодно, едва помыслившего стать – даже без умысла могущего стать – между ним и романом. «Роман нужно окончить! Теперь! Теперь!»

И была еще одна причина его раздражения. Очень близкий семье человек, Ольга бывала в доме Булгаковых постоянно; слушала чтения Булгакова; неоднократно слушала чтение глав из «Мастера и Маргариты»… Теперь роман был открыт ей обнаженно весь. Он выходил из-под ее рук. Она становилась первым читателем… И она не понимала романа!

Думаю, Булгаков был несправедлив к Sister – in – law. Он не доживет до выхода романа в свет, и это оградит его от неизбежной и тяжкой травмы – столкновения с подлинным непониманием. Да и так ли уж было глубоко непонимание Ольги? Не пройдет и двух лет, как она будет писать матери – увы, после смерти Булгакова: «…Он был так богато одарен, что блестящие фантазии, мысли, образы, все новые и новые, непрестанно в нем рождались, он был по-настоящему неисчерпаемый человек». И кто в конце 30-х годов мог вполне постичь величие и размах его замысла? Кто, кроме Елены Сергеевны, не рассуждавшей, не анализировавшей, а просто говорившей, что в этом романе – ее жизнь? («…и говорила, что в этом романе ее жизнь». – «Мастер и Маргарита».)

А роман тем временем набухал, разворачивался и вбирал все: опыт прожитой жизни, опыт творчества и философских размышлений. И самая атмосфера перепечатки отражалась в тексте романа.

13 июня. «Дорогая Лю!

…Диктуется 21-я глава. Я погребен под этим романом. Все уже передумал, все мне ясно. Замкнулся совсем, открыть замок я мог бы только для одного человека, но его нету! Он выращивает подсолнухи!

Целую обоих: и человека и подсолнух».

(Что-то о подсолнухах Лебедяни писала ему Е. С.)

14 июня. Вечером. По-видимому, пишется 22-я глава («При свечах»):

«Sist. (деловым голосом). Я уже послала Жене письмо (Женя, актер МХАТа Евгений Калужский, муж Ольги. – Л. Я.) о том, что я пока еще не вижу главной линии в твоем романе.

Я (глухо). Это зачем?

Sist. (не замечая тяжкого взгляда). Ну да! То есть я не говорю, что ее не будет. Ведь я еще не дошла до конца. Но пока я ее не вижу.

Я (про себя). …….!»

«Главную линию», которую не видит Ольга, Булгаков еще раз непрощающе помянет в письме назавтра, 15 июня, утром: «Моя уважаемая переписчица очень помогла мне в том, чтобы мое суждение о вещи было самым строгим. На протяжении 327 страниц она улыбнулась один раз на странице 245-й („Славное море“…). Почему это именно ее насмешило, не знаю. Не уверен в том, что ей удастся разыскать какую-то главную линию в романе, но зато уверен в том, что полное неодобрение этой вещи с ее стороны обеспечено».

И тут же эту «главную линию» восхитительно вводит в роман. В главе 24-й рукописной тетради было: «– Совершенно ясно, – подтвердил кот, забыв свое обещание стать молчаливой галлюцинацией, – этот опус ясен мне насквозь». Писатель делает поправку в тетради и диктует на машинку отныне классическую реплику Бегемота: «…теперь главная линия этого опуса ясна мне насквозь».

Ничего не поделаешь, Михаил Булгаков-человек капризен, раздражителен, несправедлив и легко впадает в отчаяние. Но Михаил Булгаков-писатель мудр, насмешлив и победительно гармоничен. Все сильное и яркое, так празднично полыхающее в нем, вбирает роман, оставляя человеку пепелище уязвимости и беззащитности… Страшный груз несет большой художник.

Итак, жизнь обрушивалась в роман. Но и роман входил в жизнь как бесспорная, осуществившаяся реальность. Сквозь письма этого месяца настойчиво проходят имена героев творимого романа.

По поводу Немировича-Данченко: «Хорошо бы было, если б Воланд залетел в Барвиху! Увы, это бывает только в романе!»

Музей Горького просит у Булгакова автограф Горького и Е. С. советует отдать им этот автограф. Но у Булгакова нет никакого автографа. «У меня нет автографов Горького, повторяю!.. Тебе, Ку, изменила память, а выходит неудобно: я тебе пишу, что их нет, а ты мне, что они есть! Это Коровьев или кот подшутили над тобой. Это регентовская работа!»

Неожиданное выражение: «Пусть Азазелло с S. обедает!» (подразумевается бедная Sister). А еще далее такой пассаж: «Ты недоумеваешь, когда S. говорит правду? Могу тебе помочь в этом вопросе: она никогда не говорит правды. В частном данном случае… это вранье вроде рассказа Бегемота о съеденном тигре, то есть вранье от первого до последнего слова». (Здесь и выше подчеркнуто Булгаковым.)

Роман еще не завершен, но уже отделяется от своего автора. И автор играет в игру общения с созданными им персонажами, оказывается, точно так же, как много лет спустя будут играть его читатели, иронически ссылаясь на Воланда, Коровьева или Бегемота и проецируя их действия на самые неожиданные обстоятельства.

«Да, роман… – пишет Булгаков. – Руки у меня невыносимо чешутся описать атмосферу, в которой он переходит на машинные листы, но, к сожалению, приходится от этого отказаться!..

Одно могу сказать, что мною самим выдуманные лакированные ботфорты, кладовка с ветчиной и faux pas в этой кладовке теперь для меня утвердившаяся реальность. Иначе просто грустно было бы!»

Лакированные ботфорты, кладовка и ветчина? Думаю, речь идет опять-таки о романе «Мастер и Маргарита». На этот раз – о фигуре Арчибальда Арчибальдовича в нем.

«И было в полночь видение в аду. Вышел на веранду черноглазый красавец с кинжальной бородой, во фраке и царственным взором окинул свои владения. Говорили, говорили мистики, что было время, когда красавец не носил фрака, а был опоясан широким кожаным поясом, из-за которого торчали рукоятки пистолетов, а его волосы воронова крыла были повязаны алым шелком, и плыл в Караибском море под его командой бриг под черным гробовым флагом с адамовой головой».

Именно с Арчибальдом Арчибальдовичем, как помнит читатель, связаны и кладовка и faux pas в этой кладовке в одной из последних глав романа:

«Если бы какой-нибудь наблюдатель мог проследить дальнейшие действия Арчибальда Арчибальдовича, они, несомненно, показались бы ему несколько загадочными.

Шеф отправился вовсе не в кухню наблюдать за филейчиками, а в кладовую ресторана. Он открыл ее своим ключом, закрылся в ней, вынул из ларя со льдом осторожно, чтобы не запачкать манжет, два увесистых балыка, запаковал их в газетную бумагу, аккуратно перевязал веревочкой…»

И затем, когда подожженный Коровьевым и Бегемотом писательский ресторан горит и огонь, «гудя, как будто кто-то его раздувал», охватывает весь грибоедовский дом и бегут по асфальтовым дорожкам к чугунной решетке бульвара «недообедовавшие писатели, официанты, Софья Павловна, Боба, Петракова, Петраков», заблаговременно вышедший через боковой ход Арчибальд Арчибальдович, «никуда не убегая и никуда не спеша, как капитан, который обязан покинуть горящий бриг последним», стоит в своем «летнем пальто на шелковой подкладке, с двумя балыковыми бревнами под мышкой».

В романе, правда, подчеркнутой деталью образа флибустьера становятся не ботфорты, а кожаный пояс с пистолетами, и в кладовке – «осторожно, чтобы не запачкать манжет», – Арчибальд Арчибальдович вынимает не ветчину, а то, что и тогда было значительно дороже, – увесистые бревна балыков…

В эти дни Булгаков – один и, вероятно, чаще обычного обедает в летнем ресторане Жургаза, где царствует Яков Данилович Розенталь, знаменитый Яков Данилович по прозвищу «Борода», который в годы более ранние возглавлял писательский ресторан под тентом, в Доме Герцена, на Тверском бульваре. (В те годы, – вспоминает мемуарист, – борода его была «иссиня-черной»[26]26

М. Михайлов. Последнее рукопожатие. – «Неделя», 1973, № 14.

[Закрыть].)

И наполняется смыслом подпись под письмами: «Твой М».

Адресованные Елене Сергеевне телеграммы Булгаков подписывает по-разному: «Булгаков», «Михаил», «Любящий Михаил». А письма и открытки все одинаково: «Твой М». Может быть, в этом нет ничего удивительного? «М» – первая буква его имени: Михаил. Он и раньше иногда подписывался так. В письмах к П. С. Попову, например: «Ваш М. Булгаков», «Ваш Михаил» (позже: «Твой Михаил»), просто «Михаил», «Ваш М. Б.» («Твой М.Б») и несколько раз – «Твой М.»

Но здесь, в этих письмах к любимой, в письмах, написанных художником, завершающим свой труд, художником, чьи силы и чья жизнь на исходе, подпись только одна, неизменно, постоянно одна.

Видите ли, «М» – не только его инициал, это инициал его героя, мастера: «– Я – мастер, – он сделался суров и вынул из кармана халата совершенно засаленную черную шапочку с вышитой на ней желтым шелком буквой „М“. Он надел эту шапочку и показался Ивану и в профиль и в фас, чтобы доказать, что он – мастер».

Как помнит читатель, слово «мастер» по отношению к герою появилось только к концу второй редакции романа. В третьей редакции он уже сам называет себя так: «Я – мастер». Но еще долго на его шапочке не будет буквы «М».

Ее нет ни в третьей редакции, ни в четвертой.

Буква «М» на шапочке мастера впервые появляется сейчас, в эти июньские дни 1938 года, когда Булгаков диктует роман на машинку и последовательно подписывает свои письма к жене так: «Твой М.». Что означает «Твой Михаил» и, может быть, «Твой мастер»…