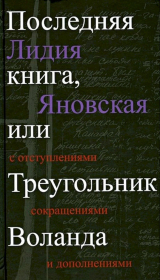

Текст книги "Последняя книга, или Треугольник Воланда. С отступлениями, сокращениями и дополнениями"

Автор книги: Лидия Яновская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 59 страниц)

Первую редакцию романа автор сжег.

«18 марта 1930 года я получил из Главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлая, а новая моя пьеса „Кабала святош“ („Мольер“) к представлению не разрешена.

Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены – работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы – блестящая пьеса.

<…> Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа „Театр“».

Это письмо Булгакова «Правительству СССР». Фактически оно адресовано Сталину и Сталиным было получено. Поразительна уверенность художника в своем высоком предназначении: Сталину, уже единовластному правителю державы, факт сожжения своих рукописей он предъявляет как факт трагедии, называя каждую из сожженных рукописей поименно.

(К каждому из этих замыслов он впоследствии вернется. Возникнут «Мастер и Маргарита», «Блаженство», «Театральный роман».)

Очень соблазнительно было бы представить себе, что все происходило так, как в романе «Мастер и Маргарита»: «В печке ревел огонь, в окна хлестал дождь. Тогда случилось последнее. Я вынул из ящика стола тяжелые списки романа и черновые тетради и начал их жечь. Это страшно трудно делать, потому что исписанная бумага горит неохотно. Ломая ногти, я раздирал тетради, стоймя вкладывал их между поленьями и кочергой трепал листы…»

Еще соблазнительней представить себе Елену Сергеевну в роли Маргариты: «Тихо вскрикнув, она голыми руками выбросила из печки на пол последнее, что там оставалось, пачку, которая занялась снизу. Дым наполнил комнату сейчас же. Я ногами затоптал огонь, а она повалилась на диван и заплакала неудержимо и судорожно»

Увы, в тот час, когда черная печка в кабинете на Пироговской поглощала тетради романа, к Булгакову не пришел никто. Письмо «Правительству СССР», весьма точно датирующее этот факт (18–28 марта – между датой запрещения «Кабалы святош» и датой письма), – почти единственное свидетельство самого факта. Почти, ибо другим свидетельством сожжения рукописи может служить письмо Булгакова Вересаеву, написанное три года спустя (2 августа 1933): «В меня же вселился бес. Уже в Ленинграде и теперь здесь, задыхаясь в моих комнатенках, я стал марать страницу за страницей наново тот свой уничтоженный три года назад роман…»

Нет, Елены Сергеевны не было при сожжении рукописи романа, и она ничего не знала об этом. Может быть, они не виделись несколько дней. Или виделись, но Булгаков не говорил ей о сожжении рукописей. Или говорил, но она не смогла тогда оценить размеры беды. Они уже были близки, но еще не были женаты.

Рукопись была сожжена – и тем не менее остатки той редакции сохранились. Две разорванные тетради, из которых – чаще всего по вертикали – вырваны куски листов. И еще отдельная пачечка листков – узкий срыв, тоже по вертикали, из какой-то третьей тетради[9]9

То, что сохранившиеся полоски листов – их четырнадцать – относятся не к первым двум, как значилось в описи фонда, а к третьей тетради, я установила по характеру бумаги; вперые речь о трех тетрадях первой редакции романа – в книге: Л. М. Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. Москва, 1983, с. 228.

[Закрыть].

Впервые Елена Сергеевна задумалась над датой полууничтожения этих тетрадей много лет спустя, в апреле 1956 года. Тогда она готовила к передаче в Институт русской литературы (в Ленинграде) часть булгаковского архива, работала, может быть, впервые, над составлением описи и, пробуя определить время катастрофы, вспомнила свою дневниковую запись от 12 октября 1933 года: «…Арестованы Николай Эрдман и Масс… Ночью М. А. сжег часть своего романа». Вот тут в ее сознании и произошло это соединение тетрадей разорванных с тетрадями сожженными: разорванные – это, по-видимому, и есть остатки от сожженных!

И в описи 1956 года датировала полууничтожение тетрадей именно так:

«Первый черновик, уничтоженный наполовину автором в 1933 г., и материалы для романа. Тетрадь 1»;

«Черновик, частично сохранившийся, половина уничтожена в 1933 г. Тетрадь 2».

(Обрывки описи 1956 года, вместе с уцелевшими отдельными листами описей, составленных Е. С. Булгаковой в середине 60-х, хранились в отделе рукописей Библиотеки имени Ленина, ныне РГБ, – но не в фонде Михаила Булгакова, где им как ценнейшему документу надлежало быть, а в канцелярском «деле» фонда: вместе с другими бумагами, нужными и не очень нужными, в беспорядке небрежной нумерации. Были обнаружены мною случайно, в августе 1988 года, когда я разыскивала следы исчезнувшей в ОР БЛ корректуры «Белой гвардии».)

В середине 60-х годов, уже лучше ориентируясь в истории романа, Елена Сергеевна попробовала связать факт полууничтожения этих тетрадей с сожжением рукописи в марте 1930 года. (Так говорила мне и, вероятно, другим исследователям.)

Но совмещение понятий тетрадь сохранившаяся, хотя бы и разорванная, и тетрадь сожженная – нонсенс.

Ибо если тетрадь сожжена, то ее нет. А если тетрадь есть, то, стало быть, она не была сожжена?

«И лично я, своими руками, бросил в печку…» Так сжег или не сжег Булгаков первую редакцию своего романа? Может быть, немножко сжег, так сказать, не очень сжег, просто решил «попугать» Сталина? Как ни странно, эта мысль высказана в печати. Она принадлежит В. Я. Лакшину, сославшемуся на свидетельство Е. С. Булгаковой.

В очерке «Елена Сергеевна рассказывает…» В. Я. Лакшин пишет: «В 1930 году, когда Булгаков писал письмо Сталину, он думал, как поступить. Уничтожить рукопись – не поверят, что роман был, оставить – значит соврать (в письме была фраза, что начатый роман о Христе и дьяволе уничтожен). Вот почему Булгаков разорвал рукопись сверху вниз, от каждого листа оторвалась половина или две трети, но сохранился корешок, он и теперь в булгаковском архиве».

Значит, сначала написал, что уже уничтожил, а потом только стал уничтожать, но оставил «корешок». Любопытно, Сталину он собирался предъявлять этот «корешок» от уничтоженных тетрадей? Или нам с вами, дорогой читатель?

Мы уже знаем, что Елена Сергеевна не была свидетельницей события, и если В. Я. Лакшин не ошибся и передал ее рассказ точно (в чем я не уверена), это – не свидетельство, а мнение. И мнение ошибочное.

Есть вещи, которые люди чести делают только всерьез. Или не делают вовсе. Все, что известно о жизни и личности Михаила Булгакова, говорит о том, что он не был истериком. Это был сильный человек. И это был человек чести. А следовательно, если он написал: «И лично я, своими руками…» – то было именно так: открытая дверца черной печки и рукопись в языках огня…

Но как же в таком случае рукопись сохранившаяся?

Объяснение может быть только одно: сохранилась другая рукопись.

Так было с сожженным «началом романа „Театр“». Еще прежде, в 1928 году, Булгаков уничтожил ранний вариант своей иронической театральной прозы, называвшейся так: «Премьера». Писал Е. И. Замятину: «И все 20 убористых страниц, выправив предварительно на них ошибки, вчера спалил в той печке, возле которой вы не раз сидели у меня. И хорошо, что вовремя опомнился. При живых людях, окружающих меня, о направлении в печать этого опуса речи быть не может».

Нет «Премьеры». В марте 1930 года ушло в печку «начало романа „Театр“». А вот рукопись промежуточная, начатая в 1929 году и отложенная или отброшенная с переходом к роману «Театр», осталась. Это – «Тайному другу». Предшествующий черновой набросок, необыкновенно интересный сам по себе. Другая тетрадь.

От сожженного в печи «романа о дьяволе» остались не «корешки», якобы оставленные предусмотрительным автором, а предшествующие черновые тетради – отброшенные раньше, разорванные раньше и именно поэтому сохранившиеся. Они и выглядят так, как большинство черновых тетрадей Булгакова, отличаясь только тем, что листов уничтоженных и листов поврежденных здесь больше, чем обычно.

Рукописи могут очень много рассказать о себе и о своем авторе. Нужно только их послушать. И если внимательно и не торопясь рассмотреть эти поврежденные тетради, обнаружится, что с ними вообще не было такого момента – факта не было, – когда бы Булгаков «разорвал рукопись сверху вниз».

Полууничтожение этих тетрадей, оказывается, растянулось во времени: листы уничтожались не вдруг; автор драл их в разное время, в разном настроении и, может быть, по разным поводам.

Вот, просматривая тетрадь, он складывает отдельные листы по вертикали – пополам, справа налево. По одному, по два, по нескольку. Сгиб тщательно отглаживает рукой и по сгибу аккуратно отрывает половинку листа. След сгиба очень хорошо виден: можно различить след внутренний и на обороте – след наружный. Поэтому я так уверенно говорю: справа налево.

Эти листы, вероятно, требовали переработки. Может быть, автор не был уверен, что они требуют переработки, или еще не решил, какой именно. Поэтому какое-то время они находились в тетради вот в таком сложенном виде и уж потом были вырваны. Один листок так и остался заложенным – посреди уцелевшей главы.

Другие листы изымались иначе – может быть, раньше во времени, а может быть, и позже. У самого корешка не вырван, а вырезан десяток листов. По оставшимся первым буквам строк видно, что листы были исписаны. В другом месте вырезано еще несколько листов – явно диалог Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри. Надрезано и вырвано полстраницы. Вырезаны две строки… Две строки, впрочем, могли быть вырезаны кому-нибудь на память; подарил же он в свое время Елене Сергеевне кусочек, вырезанный из дневников…

А вот следы небрежной и, вероятно, более поздней действительно расправы автора со своей рукописью. По уцелевшей рукописи видно, что автор сидит за столом, раскрытая тетрадь лежит перед ним, он просматривает ее, захватывает правою рукою два-три листа… (Я специально примеривалась и так и эдак – нет, это можно сделать только сидя в спокойной позе за столом и непременно правой рукою.) …И рвет так, чтобы оборвать примерно половину – иногда сверху вниз, иногда снизу вверх. (Направление срыва определяется безошибочно.) Иные листы оборваны как бы по линейке: явно левой рукою прижат положенный на тетрадь какой-то предмет, может быть, не линейка, а книга или другая тетрадь, правая же рука производит срыв. В одном месте Булгаков рванул так сильно, что вслед за оторвавшейся половиной вылетели куски листов у корешка. Эти куски собраны и аккуратно водворены на место…

Конечно, это не уничтожение романа. Это спокойная ликвидация черновиков, иногда вдумчивая, иногда небрежная, когда уже существует текст, переписанный набело. Не случайно уцелевшие куски разорванных страниц испещрены правкой и вычерками. Не случайно и то, что многие страницы, по-видимому, в дальнейшем нужные автору, сохранены, в частности глава «Якобы деньги», из которой я привела отрывок о церкви, превращенной в аукцион. Нетронутыми остались и страницы «Материалов» – выписки из источников.

Нужно отметить еще одну особенность этих тетрадей: автор хранил их чрезвычайно аккуратно и при жизни его они выглядели целыми, несмотря на разорванные и выдранные страницы.

Такими Елена Сергеевна передала их в отдел рукописей «Ленинки» в 1966 году. Такими я видела их, когда работала с ними в отделе рукописей в 1968-м, при ее жизни, и потом, уже без нее, в конце 70-х, когда после многих просьб и отчаянных, скандальных объяснений мне было однажды разрешено краткое свидание с любимой рукописью (одноразовое свидание с 10 до 16 – в течение шести часов).

А потом я увидела их в начале 80-х. Еще недавно чистый «лист использования», приложенный к первой тетради, теперь был украшен столбцом имен, в том числе весьма далеких от литературы. (В «лист использования» заносятся имена тех, кому рукопись выдается в читальный зал.) И уже трагически отваливалась, повисая на каких-то уцелевших нитяных клочьях, обложка, которая при жизни автора, и после смерти автора, и еще несколько лет после смерти его наследников прочно держалась на своем месте. Когда-то выдранные автором и им же тщательно водворенные на место куски листов (не сразу заметишь, что выдраны) теперь выпархивали и взлетали, как больная птица, едва раскрывалась тетрадь…

Потом я смотрела телефильм В. Я. Лакшина «Мастер». В. Я. Лакшин на экране радостно листал изуродованную тетрадь… И в сердце, в душу входил зияющий черный клин между обложкой и текстом. Жаль, что ведущий не удосужился посмотреть эту тетрадь раньше. Вряд ли он сказал бы, что это Булгаков «разорвал рукопись сверху вниз».

Итак, две тетради «романа о дьяволе» – всего лишь предшествующие черновики. А как выглядела сама рукопись первой редакции? Как выглядело то, что сжег писатель?

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова считала, что уже существовал роман. Она была женою писателя в те годы, когда он работал над первой редакцией, некоторые страницы в уцелевших черновых тетрадях написаны под диктовку ее рукою. Она не ручалась, что роман был закончен, но утверждала, что это был большой, уже упорядоченный текст, и Булгаков несколько раз – по частям – читал его у любимых своих друзей Ляминых.

Ей запомнилось, что история казни Иешуа занимала очень много места, «выпирала», по ее словам, подавляя все остальное, и казалось, что по этой причине «в наше время» опубликовать роман невозможно. Был персонаж, аналогичный мастеру. Не было имени «мастер», и не было «всей этой лирической» (по ее выражению), то есть любовной, истории. Но персонаж был, и был он автором романа о Иешуа, и было в нем нечто, дававшее ему право писать о Иешуа… Был «Бал у сатаны». Нет, не «Шабаш ведьм», а «Бал у сатаны». Так и назывался. На балу не было Маргариты, ни барона Майгеля, ни Фриды с ее платком. Вообще ничего страшного не было. Это был другой бал, слишком богатый и пышный. И она говорила: «Мака! Ну какой же это бал у сатаны? Это бал у какого-то богатого купца…»

А кот был. И многое другое было. И еще до публикации отрывков из сохранившихся черновиков, безусловно не имея доступа к черновикам и не зная, чтo в них уцелело, Любовь Евгеньевна, наслаждаясь и смеясь, пересказывала сцену, где бывший поп в бывшей церкви продает шубу бывшего царя…

Она утверждала, что существовал этот роман – по крайней мере к тому времени, как она рассталась с Булгаковым в 1932 году, – не только в тетрадях, но и в машинописи… И тут следует еще один ее рассказ, настолько фантастический, что я долго не отваживалась его повторить, но теперь все-таки повторю.

Однажды (это было в 1980-е годы, в конце ее жизни, но до того как она окончательно слегла) я позвонила ей по телефону и услышала взволнованное требование немедлено приехать, поскольку она нашла некий документ, напомнивший ей очень важную вещь. Документ оказался обыкновенным рецептом, который был выписан ей 13 января 1962 года в неврологическом диспансере № 1 Ленинского района Москвы. Смысл моего вызова был в фамилии врача, подписавшего рецепт: Мосунoв. И тут Любовь Евгеньевна стала рассказывать, что рукопись – а точнее, машинопись, копию машинописи – «романа о дьяволе», существовавшую до 1932 года (до ее развода), Булгаков тогда же, до 1932 года, подарил П. С. Попову. В течение многих лет рукопись лежала у Попова всегда на одном и том же месте – на гардеробе. Л. Е. часто бывала у Поповых – по средам брала ванну, поскольку у нее дома не было ванны, и всегда видела эту рукопись на том же месте. Как-то, в начале 60-х годов, сказала, что хочет посмотреть ее. Попову стало очень неловко, и он признался, что рукописи уже нет: он подарил ее другу своего пасынка – доктору Мосунову. Через некоторое время Любови Евгеньевне случилось быть в поликлинике на приеме у этого Мосунова, она не стала спрашивать о рукописи, но – чтобы запомнить фамилию – сохранила рецепт…

Реплика в сторону. О памятиИтак, о памяти, или, как писали в старых драмах, «реплика в сторону».

Была ли или не была реальностью рассказанная Любовью Евгеньевной история? Признаться, когда я выслушала ее и даже записала то, что услышала, подумала: ошибка памяти. Не фантазия: Л. Е. никогда не унижалась до выдумок и лжи. Но кто же защищен от финтов, которые иногда выкидывает память? И кто из профессионально работающих с человеческой памятью не знает этого?

Со временем же я все более склоняюсь к тому, что в основе этого неожиданного рассказа – какие-то реалии. И пусть читателя не смущает, что Л. Е. прежде как бы и не помнила этого вовсе и вдруг – вспомнила. Это бывает с памятью, особенно с памятью стариков. А впрочем, разве только у стариков?

Где-то в середине 70-х в моей жизни был будничный, никакими чудесами не отмеченный день, я накрывала на стол к обеду и размышляла о полученном в то утро письме: коллега писал, что Булгаков всегда изображал только то, что видел. Усмехнулась, произнесла вслух: «Что же, по-вашему, он видел казнь Иисуса Христа?» И – замерла с тарелкой в руках, потому что пространство разорвалось: я увидела казнь Иисуса Христа, ту самую, которую видел Булгаков. Возникло темноватое помещение, я сразу поняла, что это киевская панорама «Голгофа». Хотя, клянусь, за минуту до того не помнила, что она существовала: в мои студенческие годы ее давно уже не было и в предвоенные школьные тоже не было… Сначала в полутьме я ничего не видела, кроме ног и юбок, потому что мне было лет шесть или около того и я не доставала глазами до парапета. Потом – ударом в лицо и грудь – на меня обрушились свет, пространство и другая реальность: должно быть, руки подняли меня и поставили на парапет. Прямо передо мною – казалось, можно коснуться – возникло желтое, с красными пятнами крови на нем, тело, обвисшее на кресте. Наверно, это длилось мгновенье, потому что я ничего не увидела, кроме этого потрясающего в своей близости и наготе тела на фоне синего неба и желтого песка. Но это было очень долгое, бесконечно длившееся мгновенье, в течение которого я поняла всё. И снова стало темно, потому что те же руки, вероятно, отцовские, почувствовав, как отчаянно напряглось в безмолвном крике тело ребенка, поставили меня на пол…

Потом уже, окунувшись в материалы книгохранилищ и киевских архивов, я узнала, что панорама «Голгофа» – не фантом; что она была открыта в Киеве в 1902 году, в пору детства моего героя, и уничтожена в 1934-м, в пору моего детства; что она пользовалась огромнейшей популярностью в Киеве и учителя Первой гимназии, традиционно весной водившие своих учеников в экскурсии по городу и за город, сделали ее одним из мест традиционных посещений.

Вот так в описания детства и юности Михаила Булгакова вошла киевская панорама «Голгофа». Сначала в моей книге «Творческий путь Михаила Булгакова», потом, с многочисленными фотографиями и без оных, утвердившись в обширной литературе о Булгакове. Признaюсь, что, рассмотрев панораму на фоторепродукциях, не сразу нашла точку, с которой я видела ее бесконечно много лет тому назад, а найдя, сконфузилась: оказывается, тогда, шестилетняя, я приняла за Распятого – Гестаса. Впрочем, ведь и он был распят…

Возвращаясь к Любови Евгеньевне, скажу, что у нее была удивительно чистая, незамутненная, не поддающаяся внушению память. Это особенно поражает, если вспомнить, например, как внушаема была Татьяна Николаевна Булгакова, в девичестве – Лаппа, в последние годы жизни – Кисельгоф.

Вот Татьяна Николаевна рассказывает Л. К. Паршину, приехавшему к ней с магнитофоном, о судьбе младших братьев писателя – Николая и Ивана: «Ну, Колька кончил в Киеве гимназию, а Ванька не успел…»[10]10

Леонид Паршин. Чертовщина в американском посольстве… Москва, 1991, с. 35.

[Закрыть].

Но мне хорошо известно, что Иван Булгаков в 1918 году успешно окончил ту же Первую киевскую, или Александровскую, гимназию, правда, не с золотой медалью, как его брат Николай, а с серебряной, поскольку получил четверку по математике при отличных оценках по всем остальным предметам: я видела надлежащий документ – дубликат выданного ему свидетельства об окончании гимназии – в надлежащей папке прекрасно сохранившегося архива гимназии.

Так что же произошло? А то всего лишь, что до приезда Л. К. Паршина у Татьяны Николаевны побывал А. С. Бурмистров, автор известнейшей статьи «К биографии М. А. Булгакова (1891–1916)». В этой статье А. С. Бурмистров, среди многих других достоверных, полудостоверных и просто фантастических вещей, справедливо сообщил, что Николай Булгаков в 1917 году окончил Первую киевскую гимназию с золотой медалью, но далее выдал такой пассаж: «Младший из братьев Иван Булгаков окончить ее не успел». В подтверждение А. С. Бурмистров дал даже ссылку на архивный документ: «Общие ведомости Киевской первой гимназии за 1909 год. – КГГА, ф.108, оп. 94, ед. хр. 97, л. 25 (об)»[11]11

А. С. Бурмистров. – Контекст 1978. Литературно-теоретические исследования. Москва, «Наука», 1978, с. 257.

[Закрыть]. Не обратив внимания на то, что в «ведомостях» за 1909 год никак не могло быть сведений об окончании Иваном гимназии, ибо в 1909 году Иван в гимназию поступил; сведения об окончивших полный курс гимназии в1918 году следовало искать в документах 1918 года…

И многие другие вещи рассказывала Татьяна Николаевна со слов литературоведов. Рассказывала добросовестно: ей, девяностолетней, казалось, что она это все «вспомнила». С Любовью Евгеньевной таких историй, пожалуй, не бывало…

Не бывало? – скажет читатель. – А как же тогда случай с известным письмом Михаила Булгакова «Правительству СССР» (оно цитировано выше), подлинность которого Любовь Евгеньевна активно не признавала? Писала: «По Москве сейчас ходит якобы копия письма М. А. к правительству. Спешу оговориться, что это „эссе“ на шести страницах не имеет ничего общего с подлинником. Я никак не могу сообразить, кому выгодно пустить в обращение этот „опус“. Начать с того, что подлинное письмо, во-первых, было коротким. Во-вторых, – за границу он не просился. В-третьих, в письме не было никаких выспренных выражений, никаких философских обобщений…» И заметила кстати: «Вообще восстановлению истины и прекращению появления подобных „эссе“ очень помог бы архив Сталина, который, я уверена, сохранился в полном порядке»[12]12

Л. Е. Белозерская-Булгакова. О, мед воспоминаний. Ann Arbor, Ardis, 1979, с. 99.

[Закрыть].

Как теперь доподлинно известно, письмо Булгакова «Правительству СССР» – реальность; оно было написано и отправлено в конце марта 1930 года; в копии сохранилось в архиве писателя; в оригинале (правда, уже после смерти Л. Е.) обнаружено в архивах ГБ. И все-таки слова Любови Евгеньевны в течение многих лет мне было трудно просто отбросить: было в них какое-то странное присутствие истины, смущавшее меня, особенно в этом упоминании короткого письма. Мне было известно событие, о котором Любаша знать не могла, ибо произошло оно уже после ее развода с Булгаковым. Событие это, известное мне из дневников и рассказов Булгаковой-третьей, Елены Сергеевны, заключалось вот в чем. В конце октября 1935 года из Ленинграда в Москву приехала Ахматова, «с таким ужасным лицом, до того исхудавшая, – пишет Елена Сергеевна, – что я ее не узнала, и Миша тоже. Оказалось, что у нее в одну ночь арестовали и мужа (Пунина) и сына (Гумилева)». Ахматова приехала «подавать» письмо Сталину, и Булгаков помог ей составить это письмо. Причем, по его мнению, оно должно было быть кратким и написанным от руки. Так стало быть, у него было мнение о кратком письме и что-то в этом роде он мог говорить Любаше в первой половине 1930 года?

Загадка разрешилась, когда в журнале «Вестник архива президента Росийской Федерации», в № 5 за 1996 год, появилось, извлеченное из архивов правительственных запасников, еще одно письмо Михаила Булгакова к Сталину.

Это было маленькое письмо.

«Генеральному секретарю ЦК ВКП(б).

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставила сделать это бедность.

Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая.

Средств к спасению у меня не имеется.

Уважающий Вас Михаил Булгаков.

5. V.1930».

Как видите, в этом письме действительно нет никаких «философских обобщений» и высоких («выспренных») выражений и за границу Булгаков не просится.

Писем было два!

В ту тяжкую пору жизни Михаила Булгакова его преданно любили две женщины и обе не сомневались в его доверии и открытости. Одна, Елена Сергеевна, тогда Шиловская, перепечатывала своими руками и помогала отправить большое письмо – и знала только о нем. На глазах у другой, Любаши, сочинялось письмо малое – и Булгаков даже размышлял вслух о том, что такое письмо должно быть кратким… Любовь Евгеньевна ничего не забыла и ничего не перепутала. Просто, как любой человек, она знала не все.

Поэтому не исключено, что однажды откроется еще одна тайна первой редакции романа и мы узнаем о рукописи, лежавшей у П. С. Попова «на гардеробе»…