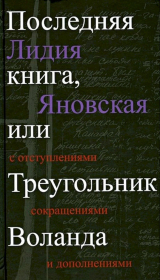

Текст книги "Последняя книга, или Треугольник Воланда. С отступлениями, сокращениями и дополнениями"

Автор книги: Лидия Яновская

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 20 (всего у книги 59 страниц)

Повторен основной тезис Главреперткома: «Вся пьеса построена на примиренческих, сострадательных настроениях, какие автор пытается вызвать и, бесспорно, вызовет у зрительного зала к своим героям».

И сделан вывод: «Необходимо воспретить пьесу „Бег“ к постановке и предложить театру прекратить всякую предварительную работу над ней»[120]120

«Власть и худож. интеллигенция», с. 91–96.

[Закрыть].

Ознакомившись с докладом Керженцева, Политбюро 10 января 1929 года рассматривает «возможность постановки пьесы». Повидимому, мнения Сталина еще нет. Может быть, «хозяин» занят другими проблемами. Поэтому принимается решение – отложить вопрос.

14 января все еще не знающее мнения Сталина Политбюро постановляет создать комиссию для рассмотрения пьесы «Бег». В составе комиссии К. Е. Ворошилов, Л. М. Каганович и А. П. Смирнов. 17 января «по предложению Ворошилова» Политбюро включает в означенную комиссию также М. П. Томского[121]121

Там же, с. 744.

[Закрыть].

В стране – мало сказать, сложная, в стране катастрофическая политическая и экономическая обстановка. Тем не менее высшая государственная власть – Политбюро ЦК ВКП(б) – занята судьбою пьесы драматурга Булгакова, которую хотел бы поставить Художественный театр. Миру неизвестно, что судьба пьесы взвешивается в столь высокой инстанции, и 22 января журнал «Современный театр» сообщает, что «Бег» до конца текущего сезона будет поставлен.

29-м января датирована официальная (с грифом «Секретно») Записка председателя Революционного Военного Совета СССР, народного комиссара по военным и морским делам К. Е. Ворошилова – в Политбюро, Сталину: «По вопросу о пьесе Булгакова „Бег“ сообщаю, что члены комиссии ознакомились с ее содержанием и признали политически нецелесообразным постановку пьесы в театре»[122]122

Там же, с. 99.

[Закрыть].

Если Ворошилов так пишет, стало быть, он знает, что Сталин возражать не будет. 30 января 1929 года Политбюро выносит постановление о запрещении «Бега».

Судьба пьесы решена, и только теперь Сталин отвечает Билль-Белоцерковскому: «Т. Билль-Белоцерковский! Пишу с большим опозданием. Но лучше поздно, чем никогда».

Письмо Билля (или объединения «Пролетарский театр») начиналось с наступательной политической лести («Целиком доверяя Вам как выразителю определенной политической линии…»), тотчас переходило к вопросам-тезисам, звучавшим, впрочем, не столько вопросительно, сколько требовательно, и все апеллировало к незадолго перед тем прозвучавшему выступлению Сталина «О правой опасности в ВКП(б)».

Выступление состоялось в октябре 1928 года. Сталин уже круто поворачивал политику, все более забирая ее в свои руки, и критикой «правого уклона» открывал решительный поход против Бухарина. Но мы не будем разбирать перипетии тех давних политических игр, которые так дорого обошлись стране. Потому что перед нами редкий случай, когда важно не существо документа, а его формулы. Потому что в данном случае работают формулы, на которых, как на опорах, строится демагогия. В данном случае работает демагогия.

Решая свои политические задачи, Сталин говорил: «…Победа правого уклона в нашей партии развязала бы силы капитализма, подорвала бы революционные позиции пролетариата и подняла бы шансы на восстановление капитализма в нашей стране». Сталин говорил: «правый уклон» «недооценивает силу наших врагов, силу капитализма, не видит опасности восстановления капитализма, не понимает механики классовой борьбы в условиях диктатуры пролетариата…» (подч. мною. – Л. Я.).

На этих формулах построено письмо Билль-Белоцерковского. Вооружившись сталинскими формулами и всячески демонстрируя преданное понимание «политической линии», Билль, как это было очень и очень принято в эпоху торжества демагогии, пытается перенести соблазнительную политическую опасность на театр – небескорыстно, конечно.

«Относится ли к проявлениям правой опасности», – спрашивает он, не сомневаясь, что относится, – такой факт, как «поощрение Главискусством сдвига вправо МХТ-1»?

Напомню, Главискусство возглавляет А. И. Свидерский. Далее он и прямо назван в письме: «Считаете ли Вы марксистским и большевистским заявление т. Свидерского <…> о том, что „всякое (?) художественное произведение уже по своей сущности революционно“?»

Под видом защиты «пролетарской» литературы Билль-Белоцерковский (или объединение «Пролетарский театр») требует установления диктатуры пролетариата в театре и ужесточения политической цензуры:

Почему, – настойчиво спрашивается в письме, – «белые» газеты, случайно попадающие в страну, немедленно конфискуются, а «та же агитация», «искусно замаскированная высоким художественным мастерством», поощряется?.. «В чем смысл существования Главреперткома, органа пролетарской диктатуры в театре (подч. мною. – Л. Я.), если он не в состоянии осуществлять до конца свою задачу?»

Билль-Белоцерковский и его друзья, конечно, убежденные сторонники «пролетарского» направления в искусстве. Но что-то уж очень проступает за этой убежденностью стремление прижать политически неугодного конкурента, чтобы благоприятствовать своему творчеству, исключительно правильному и защищенному партийным билетом. Авторы письма быстро переходят к главному: они, именно они и только они, должны получить театральную сцену и государственные дотации…

«Как расценивать, – требовательно вопрошает автор письма, – фактическое „наибольшее благоприятствование“ наиболее реакционным авторам?» Пожалуйста, не обольщайтесь множественным числом – имя наиболее реакционных авторов одно: Михаил Булгаков.

«Пример: „Бег“, запрещенный нашей цензурой, и все-таки прорвавший этот запрет! в то время, как все прочие авторы (в том числе коммунисты) подчинены контролю реперткома».

Сталин однако подверстывать идеи Билль-Белоцерковского к своей теории «правой опасности» не пожелал. «Я считаю неправильной саму постановку вопроса о „правых“ и „левых“ в художественной литературе (а значит и в театре), – сообщает он в своем ответе. – Понятие „правое“ или „левое“ в настоящее время в нашей стране есть понятие партийное, собственно – внутрипартийное. <…> Вернее всего было бы оперировать в художественной литературе понятиями классового порядка, или даже понятиями „советское“, „антисоветское“…»

Не подхватывает Сталин и требование усилить цензуру во имя диктатуры пролетариата; напротив, он призывает своего корреспондента вместо цензуры – к соревнованию: «Дело не в запрете, а в том, чтобы шаг за шагом выживать со сцены старую и новую непролетарскую макулатуру в порядке соревнования, путем создания могущих ее заменить настоящих, интересных, художественных пьес советского характера». И далее звучат строки во славу соревнования.

Отводит Сталин и призыв к расправе над Свидерским (Свидерский ведь не ему мешает): «Верно, что т. Свидерский сплошь и рядом допускает самые невероятные ошибки и искривления. Но верно также и то, что Репертком в своей работе допускает не меньше ошибок, хотя и в другую сторону».

А вот проблемы с пьесами Булгакова счел необходимым решить.

«„Бег“, – пишет он, фактически повторяя тезис Керженцева и Главреперткома, – есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. „Бег“, в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление».

И – выдвигает знаменитое свое предложение: «Впрочем, я бы не имел ничего против постановки „Бега“, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти, по-своему „честные“ Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою „честность“), что большевики, изгоняя вон этих „честных“ сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно».

Высказался о «Турбиных»: «Что касается собственно пьесы „Дни Турбиных“, то она не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от этой пьесы, есть впечатление, благоприятное для большевиков: „если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь“. „Дни Турбиных“ есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма».

Добавил: «Конечно, автор ни в какой мере „не повинен“ в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»

И мимоходом назвал макулатурой «Багровый остров»…

Но есть еще один прелюбопытный момент в этой переписке – вопрос, прибереженный Билль-Белоцерковским к концу письма:

«…Нам приходилось слышать ссылки наиболее последовательных представителей правого „либерального“ курса на Ваше сочувствие.

Соответствуют ли истине подобные ссылки, которые мы никак не можем отождествить с хорошо известным нам политическим курсом, представляемым Вами?» (подч. мною. – Л. Я.).

Это был вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. Намек на Луначарского и Свидерского, но главное – на просачивающуюся против воли Сталина информацию о том, что никто как он сам заступался за «Дни Турбиных», удерживая пьесу на сцене.

Трудно представить себе, чтобы лет десять спустя кто-либо посмел бы задавать Сталину вопросы в таком тоне. (Пожалуй, и Булгаков в 1929 году не думал, что с монархом можно разговаривать так. В «Кабале святош»: «Варфоломей. …Сожги его, вместе с его богомерзким творением „Тартюф“, на площади. Весь мир верных сыновей церкви требует этого… Людовик. Требует?.. Архиепископ, у меня тут что-то требуют. Шаррон. Простите, государь. Он, очевидно, помешался сегодня».)

Но Сталин в начале 1929 года, оказывается, терпеливо отвечает на все вопросы, включая и этот, последний. На этот ответил в конце своего письма:

«Что касается „слухов“ о „либерализме“, то давайте лучше не говорить об этом, – предоставьте заниматься „слухами“ московским купчихам».

И неважно, что Билль писал не о слухах, а о ссылках и что «московские купчихи» в то время существовали только на сцене Малого театра. Важно, что Сталин принял решение. Сталин отказывается от своего заступничества за любимого драматурга. Его письмо становится письмом-предательством.

Тем не менее противников Булгакова некая двойственность, все-таки присутствующая в сталинском «Ответе», не устраивает. «Бег» запрещен. А «Дни Турбиных»?

И наступление продолжается. 9–16 февраля, непосредственно вслед за запрещением «Бега» и «Ответом Билль-Белоцерковскому», в Москве проходит Неделя украинской литературы. 9 февраля, в день открытия Недели, Керженцев публикует в «Правде» статью «К приезду украинских писателей», а в ней такие провокационные строки: «Кое-кто еще не освободился от великодержавного шовинизма и свысока смотрит на культуру Украины, Белоруссии, Грузии и пр. И мы не делаем всего, чтобы покончить со сделанными ошибками. Наш крупнейший театр (МХАТ I) продолжает ставить пьесу, извращающую украинское революционное движение и оскорбляющую украинцев. И руководитель театра, и НКПрос РСФСР не чувствуют, какой вред наносят этим взаимоотношениям с Украиной» (подч. мною. – Л. Я.)[123]123

Цит. по письму Луначарского к Сталину. – «Власть и худож. интеллигенция», с. 108.

[Закрыть].

Украинские писатели настаивают на встрече со Сталиным – для выяснения некоторых вопросов национальной политики. Для Сталина эти вечно взрывоопасные вопросы напряженно актуальны. Встреча с украинскими писателями происходит 12 февраля.

Делегация Украины весьма представительна. Комментаторы называют поэта Ивана Кулика (он же глава Союза пролетарских писателей Украины), прозаика и драматурга Ивана Микитенко, Олексу Десняка, Остапа Вишню и «др». В составе делегации начальник Главискусства Украины А. Петренко-Левченко и заведующий Агитпропом Украины Андрей Хвыля-Олинтер, так сказать, украинский коллега Керженцева. Председательствует на встрече Каганович.

Сохранилась неправленная стенограмма встречи. Бoльшая ее часть опубликована[124]124

См.: О. Юмашева, И. Лепихов. И. В. Сталин: краткий курс истории советского театра. – «Искусство кино», 1991, № 5, с. 132–140; Е. С. Громов. Сталин: Власть и искусство, Москва, 1998, с. 111–112; «Власть и худож. интеллигенция», с. 102–107. К сожалению, даже при совмещении всех трех публикаций остаются досадные пробелы.

[Закрыть].

Сталин излагает свои позиции уверенно и спокойно, как всегда. Говорит о необходимости образования: «Мы должны добиться того, чтобы рабочий и крестьянин приходили на фабрику и завод или на сельскохозяйственное предприятие грамотными, имея по крайней мере 4-хклассное образование». (Четырехклассное образование – мечта: страна безграмотна.) О том, что учиться надо на родном языке: «Другого средства для поднятия культурности масс, кроме родного языка, в природе не существует». Пытается отшутиться по поводу того, что присутствующие настойчиво требуют присоединить к Украине Воронежскую и Курскую губернии, поскольку там много украинцев («Я не знаю, как население этих губерний – хочет присоединиться к Украине? (Голоса: Хочет.) А у нас есть сведения, что не хочет. (Голоса: Хочет, хочет.) Есть у нас одни сведения, что хочет, есть и другие сведения – что не хочет»).

К Булгакову и «Дням Турбиных» мягко переходит сам. Он знает, что гости успели посмотреть спектакль и очень возбуждены. Фактически пересказывает еще свежий для него «Ответ Билль-Белоцерковскому»: «Или взять, например, этого самого всем известного Булгакова. Если взять его „Дни Турбиных“, чужой он человек, безусловно. Едва ли он советского образа мысли. Однако своими „Турбиными“ он принес все-таки большую пользу, безусловно».

Каганович перебивает: «Украинцы несогласны». В зале нарастает шум, реплики…

«А я вам скажу, я с точки зрения зрителя сужу. Возьмите „Дни Турбиных“, – общий осадок впечатления у зрителя остается какой?.. Общий осадок впечатления остается такой, когда зритель уходит из театра, это впечатление несокрушимой силы большевиков… Я думаю, что автор, конечно, этого не хотел, в этом он неповинен, дело не в этом, конечно. „Дни Турбиных“ – это величайшая демонстрация в пользу всесокрушающей силы большевизма».

«И сменовеховства!» – раздается дерзкий голос из зала.

«Извините, – не теряется Сталин. – Я не могу требовать от литератора, чтобы он обязательно был коммунистом и обязательно проводил партийную точку зрения… Разве литература партийная? Это же не партийная, конечно, это гораздо шире литература, чем партия, и там мерки должны быть другие, более общие».

Пробует перейти к обсуждению Лавренева, Всеволода Иванова с его «Бронепоездом», Панферова с его «Брусками»… Но слушателей не интересуют ни Лавренев, ни Всеволод Иванов, ни Панферов. Их не интересует даже запрещенный «Бег» – они его не видели. Гости жаждут расправы над потрясшим их спектаклем «Дни Турбиных». Опубликованная три дня назад статья Керженцева сработала, как искра в ворохе соломы…

Голос с места: «Вы говорили о „Днях Турбиных“. Мы видели эту пьесу»…

И снова Сталин: «Насчет „Дней Турбиных“ – я ведь сказал, что это антисоветская штука, и Булгаков не наш… Но что же, несмотря на то, что это штука антисоветская, из этой штуки можно вынести? Это всесокрушающая сила коммунизма».

Нет, мягко спустить вопрос не удается. Гости пришли требовать и отступать не намерены. Сталину передают записку А. Петренко-Левченко. Уверенный, что это записка-поддержка, Сталин начинает читать ее вслух: «Вот что пишет товарищ Петренко: „Дни Турбиных“…» Стенографистка смысла записки не поняла, не записывает. Но и Сталин, кажется, не понял.

Сталин. «Вы чего хотите, собственно?

Петренко. Мы хотим, чтобы наше проникновение в Москву имело бы своим результатом снятие этой пьесы.

Голос с места. Это единодушное мнение.

Голос с места. А вместо этой пьесы пустить пьесу Киршона о бакинских комиссарах».

Ну, разумеется, вместо. Где-то здесь, за кулисами действа, всё те же…

Обсосанные Главреперткомом обвинения в оскорблении украинского народа («…Такое изображение революционного движения и украинских борющихся масс не может быть допущено») так настырны, что даже Сталин не сразу находит, что возразить. Но в конце концов находит. «Вы, может быть, будете защищать воинство Петлюры?» – неожиданно говорит он. Имя Петлюры в устах вождя пугает. Никто из присутствующих не хочет слыть сторонником Петлюры.

«Голос с места. Нет, зачем?..

Сталин. Штаб петлюровский если взять, что он, плохо изображен?

Голос с места. Мы не обижаемся за Петлюру».

Шум вокруг «Дней Турбиных» не прекращается. По истечении третьего часа Каганович закрывает обсуждение…

Хочу обратить внимание читателей на две вещи. Во-первых, и в «Ответе Билль-Белоцерковскому», и здесь, на встрече с украинскими писателями, Сталин упорно называет Булгакова не нашим, не советским писателем.

В 1930-е годы такая формула была бы приговором. Но перед нами 1929 год, и бесконечно повторяемый Сталиным тезис звучит не обвинением, а – признанием.

Это – признание Булгакова таким, как есть. Признание права Булгакова быть таким, как есть. «Вы хотите, чтобы он <Булгаков> настоящего большевика нарисовал? – говорит Сталин. – Такого требования нельзя предъявлять. Вы требуете от Булгакова, чтобы он стал коммунистом – этого нельзя требовать!»

Булгаков понимает это именно так. Поэтому знаменитое свое обращение к Правительству СССР, а фактически к Сталину, год спустя, начнет так:

«После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет:

Сочинить „коммунистическую пьесу“ (в кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. <…>

Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет»[125]125

Михаил Булгаков. Дневник. Письма. Москва, 1997, с. 222–223.

[Закрыть].

Он уверен, что Сталин его поймет.

Во-вторых… Не знаю, кому именно принадлежит каждая реплика из зала, да это и неважно. Трагическая судьба ожидала всех, названных в комментариях. Расстрелы в гнусных подвалах НКВД – Александра Петренко-Левченко и Ивана Микитенко. Смерть в каторжных лагерях – Ивана Кулика. Десятилетняя каторга в промерзших арктических широтах – Остапа Вишню. Хвыля-Олинтер будет расстрелян вместе с женой. Только один из упомянутых в комментариях, самый молодой, прозаик Олекса Руденко-Десняк примет достойную смерть – в бою, на Великой войне…

Хочется сказать: опомнитесь! уже стучат молотки, сколачивая ваши эшафоты. А вы всё торопитесь кого-то запретить, кого-то наказать, кого-то уничтожить.

…После «Ответа Билль-Белоцерковскому» «Бег» обречен; высказывать какую-либо иную точку зрения не полагалось. После встречи с украинскими писателями будет запрещен спектакль «Дни Турбиных». «Зойкина квартира» и «Багровый остров» – тоже. Заступничество Сталина за Михаила Булгакова прекращается. У монарха свои планы и свои соображения. Такие понятия как сочувствие ему неведомы. А может быть, и не положены по чину. Как, например, и Людовику.

Но как же с предложением дописать «один или два сна»?

Е. С. Громов пишет: «По распространенной легенде», Булгаков «отказался дописать „Бег“. Я думаю, что он и не мог этого сделать. Сталинское требование было в принципе невыполнимо»[126]126

Е. С. Громов. Сталин: Власть и искусство… С. 113.

[Закрыть].

Ну, разумеется, Булгаков не мог вставить в «Бег» какие-то «сны» о том, что Серафима была эксплуататором трудового народа. Но дело ведь не в том, что может и чего не может писатель. Дело в том, чего он хочет и чего не хочет. Хорошо известна история с Афиногеновым, кстати, подробно изложенная и Громовым. Приведу ее по другому тексту: «Свою пьесу „Ложь“ А. Н. Афиногенов посылал Сталину. Сталин прочел ее и вернул с многочисленными пометами в тексте и записями на полях: „Ха-ха!“, „Чепуха“, „Тарабарщина“ и др. Драматург переработал пьесу, послал ее Сталину вторично. Второй вариант также не получил одобрения. Афиногенов обратился к Сталину с письмом: „Уважаемый Иосиф Виссарионович! Т. Киршон сообщил мне, что Вы остались недовольны вторым вариантом пьесы `Семья Ивановых` (`Ложь`). Прежде чем снять пьесу – хотелось бы показать Вам результат работы над ней актеров МХАТ 1-го и 2-го (в первых числах декабря с.г.). Если же Вы находите это излишним, – я немедленно сам сниму пьесу. Прошу Вас сообщить мне Ваше мнение по данному вопросу. С коммунистическим приветом. А. Афиногенов“. Письмо вернулось с резолюцией: „Т. Афиногенов! Пьесу во втором варианте считаю неудачной. И. Сталин“. Тогда Афиногенов пьесу снял»[127]127

Л. Яновская. Комментарий в книге «Дневник Елены Булгаковой», с. 341–342. Это примечание я сделала когда-то, надеясь, что читатель сам сопоставит два типа поведения драматурга в одну эпоху.

[Закрыть].

Распространенная легенда, думаю, восходит к известному моему замечанию: «Булгаков за протянутую соломинку не ухватился»[128]128

Там же, с. 335.

[Закрыть]. Ибо, если сказать точнее, Булгаков не «отказывался» от предложения Сталина – Булгаков предложением Сталина пренебрег.

Уж и сама не помню, из каких сложных расчетов я исходила когда-то, предполагая, что Булгакову сталинское письмо было известно. Вероятно, более всего опиралась на дерзкий монолог Мольера против Людовика в пьесе «Кабала святош». Теперь это уже не имеет значения: опубликовано множество документов, подтверждающих, что Сталин не делал тайны из своего письма.

Вот Е. С. Громов приводит (с ссылкой на архив) адресованное Сталину письмо Луначарского: «Ваше письмо группе Билль-Белоцерковского нашло довольно широкое распространение в партийных кругах, т. к. оно, по существу, является единственным изложением Ваших мыслей по вопросу о нашей политике в искусстве». (Луначарский просит разрешения напечатать это письмо в журнале «Искусство», но разрешения не получает.)[129]129

Е. С. Громов. Сталин: Власть и искусство… С. 113.

[Закрыть]

Другой источник предполагает, что 10 июня того же 1929 года, на открытии съезда Союза безбожников, Сталин встретился с Горьким и Горький спрашивал у него о письме к Биллю и другом письме, адресованном в РАПП[130]130

«Власть и худож. интеллигенция», с. 746.

[Закрыть]. И доподлинно известно, что назавтра, 11 июня, Сталин отправил Горькому копии этой переписки: «Посылаю обещанные вчера два моих письма. Они представляют ответ на ряд вопросов, заданных мне Б.-Белоцерковским и „Рапп“-ом в порядке личной переписки»[131]131

Там же, с. 113.

[Закрыть].

Письмо проходило как личное, но засекреченным не было.

Неизвестно, держал ли Булгаков это письмо в своих руках. Но в подробном, а может быть, и не единственном пересказе безусловно знал.

Но письмо не было адресовано ему… Мы все меняемся в бесконечно изменяемом мире, но все-таки есть вещи, которые остаются неизменными. Неизменным для Булгакова было представление о достоинстве и о чести.

Сталин писал не ему. Письмо, которое он не получал, не требовало ответа. За протянутую соломинку драматург не ухватился…

…Теперь, когда Булгаков, кажется, уничтожен, Керженцев приступает к уничтожению своего заклятого врага – Свидерского. И прежде всего ставит Свидерскому в строку заступничество за «Бег».

15 июля Керженцевым подписана очередная обширная докладная записка в ЦК – «О работе Главискусства», а в ней такие строки: «…В своей политической линии Главискусство допустило ряд отклонений от правильной классовой установки… Хотя Главрепертком и Совет его (в составе 50 человек, а также и вся партийная пресса) единодушно восстали против „Бега“, т. Свидерский настаивал на его постановке…»

5 августа А. П. Смирнов открывает ответный поход – против Керженцева, в защиту своего друга Свидерского, и представляет в ЦК свою докладную записку о работе Главискусства:

«Главискусству тов. Керженцев ставит в вину позицию, занятую им в вопросе о „Беге“. Дело представляется таким образом: вся пролетарская общественность и партийные организации вместе с Керженцевым и Главреперткомом были против „Бега“, а Свидерский за безусловную постановку „Бега“».

Главный аргумент защиты – железный: «Пока в спорах складывалось мнение о „Беге“, пока не было принято известное решение по партийной линии, до тех пор мнение Главискусства в лице Свидерского, разделяемое многими ответственными товарищами, нельзя было рассматривать, как какой-то „уклон“. Когда же спор получил авторитетное разрешение, Свидерский поместил в редактируемом им журнале резкую критическую статью против „Бега“, принадлежащую перу т. Пикеля»[132]132

Там же, с. 119.

[Закрыть].

Как видите, Свидерский добросовестно колебался вместе с «линией партии», и упрекнуть его не в чем.

Далее речь шла и о «Багровом острове», разрешенном не Главискусством, а непосредственно Главреперткомом, на который и следует возложить вину за пьесу, и о многом, многом другом…

Танковое сражение политических кланов закончилось тем, что оба, и Свидерский и Керженцев, сброшены со своих высоких «постов». Свидерский отправлен послом в Латвию, где и скончается в самом скором времени; справочники утверждают, что он похоронен на Красной площади в Москве. Керженцев остался жив, хотя и сдвинут на некие неперспективные должности; через несколько лет, в середине 1930-х, на новом этапе разгрома советского искусства, он будет востребован, возвращен и обласкан. Судьба Смирнова трагична: через некоторое время после описываемых событий он выведен из ЦК, а потом расстрелян…

Но пока закулисные интриги не завершены. Свидерский на своем месте, и Булгаков добивается встречи с благожелательным к нему начальником Главискусства. 30 июля 1929 года Булгаков обращается к А. И. Свидерскому с письменным заявлением:

«В этом году исполняется десять лет с тех пор, как я начал заниматься литературой в СССР. За этот срок я <…> написал ряд сатирических повестей, а затем четыре пьесы, из которых три шли при неоднократных цензурных исправлениях, запрещениях их и возобновлениях на сценах государственных театров в Москве, а четвертая, „Бег“, была запрещена в процессе работы над нею в Московском Художественном театре и света не увидела вовсе. Теперь мне стало известно, что и остальные три к представлению запрещаются».

«Вся пресса, – пишет Булгаков, – направлена была к тому, чтобы прекратить мою писательскую работу, и усилия ее увенчались к концу десятилетия полным успехом: с удушающей документальной ясностью я могу сказать, что я не в силах больше существовать как писатель в СССР.

После постановки „Дней Турбиных“ я просил разрешения вместе с моей женой на короткий срок уехать за границу – и получил отказ. <…>

Я просил о возвращении взятых у меня при обыске моих дневников – получил отказ.

Теперь мое положение стало ясным: ни одна строка моих произведений не пройдет в печать, ни одна пьеса не будет играться, работать в атмосфере полной безнадежности я не могу, за моим писательским уничтожением идет материальное разорение, полное и несомненное. <…>

Я прошу Правительство СССР обратить внимание на мое невыносимое положение и разрешить мне выехать вместе с моей женой Любовью Евгеньевной Булгаковой за границу на тот срок, который будет найден нужным»[133]133

Михаил Булгаков. Дневник. Письма… С. 203, 205.

[Закрыть].

Это заявление Свидерский направляет А. П. Смирнову со своей известной сопроводительной запиской: «Я имел продолжительную беседу с Булгаковым. Он производит впечатление человека затравленного и обреченного. Я даже не уверен, что он нервно здоров. Положение его действительно безысходное. Он, судя по общему впечатлению, хочет работать с нами, но ему не дают и не помогают в этом. При таких условиях удовлетворение его просьбы является справедливым»[134]134

«Власть и худож. интеллигенция», с. 114.

[Закрыть].

И заявление Булгакова, и записка Свидерского датированы одним числом – 30 июля 1929 года. Может быть, Булгаков пришел с письмом в руках? Не исключено, однако, что письмо написано им тут же, по предложению Свидерского, и тут же, машинисткой Свидерского перепечатано… Булгаков к этому времени неоднократно брался за такое письмо – оно давно обкатано в его мозгу…

А. П. Смирнов на присланные ему бумаги реагирует незамедлительно. Уже 3 августа он отправляет на имя В. М. Молотова в Политбюро оба письма, Булгакова и Свидерского, причем в нескольких копиях, присовокупив к ним свои замечания и просьбу «разослать их всем членам и кандидатам Политбюро».

«Со своей стороны считаю, – пишет А. П. Смирнов, – что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление (подч. мною. – Л. Я.) практиковалась только травля, а перетянуть его на нашу сторону, судя по письму т. Свидерского, можно».

(Неужели и это письмо – хотя бы в пересказе – Булгакову известно? В «Кабале святош»: «Людовик. Но… (понизив голос) я попробую исправить его, он может служить к славе царствования… Шаррон (у лестницы). Нет. Не исправит тебя король».)

Свидерский считал, что замученного драматурга нужно хотя бы отпустить, что это было бы справедливо. Его друг А. П. Смирнов тоже справедлив, но не настолько, чтобы разрешить загнанному в угол писателю выехать за границу: «Что же касается просьбы Булгакова о разрешении ему выезда за границу, то я думаю, что ее надо отклонить. Выпускать его за границу с такими настроениями – значит увеличивать число врагов».

А вот насчет ареста личных дневников писателя – счел действия ОГПУ «неправильными» и предложил дневники вернуть[135]135

Там же, с. 115.

[Закрыть]. Вот почему дневники (а заодно и машинопись «Собачьего сердца») Булгакову были все-таки возвращены в 1929 году. Перед тем как вернуть, пристально и пристрастно читали чужие дневники. Какие-то страницы фотографировали, с каких-то специально помеченных страниц машинистка старательно снимала копии. Явно были помечены и сохранены все страницы, на которых упомянуто слово «еврей». Ягода, что ли, проявил особый интерес?

И снова заседает Политбюро, на этот раз рассматривая весь букет писем – Булгакова, Свидерского и А. П. Смирнова. 5 сентября: «Слушали: О Булгакове. Постановили: Отложить»; через неделю: «Слушали: О Булгакове. Постановили: Снять вопрос»[136]136

Там же, с. 746.

[Закрыть].

Политбюро заседает, а Булгаков, оглядываясь на события прошедшего года, который он назовет «годом катастрофы», уже грезит сладостными фантасмагориями «Театрального романа».

Пока это записи, обращенные к «Тайному другу»: «Бесценный друг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом?..» Выстраивает в ряд, как он это часто делает, цепочку возможных названий: «Дионисовы мастера. Алтарь Диониса. Сцена. „Трагедия машет мантией мишурной“»[137]137

«Дионисовы мастера», конечно же, актеры (бог Дионис считался покровителем театра у древних). Трагедия, которая «машет мантией мишурной», – из 7-й главы «Евгения Онегина» («Но там, где Мельпомены бурной Протяжный раздается вой, Где машет мантией мишурной / Она пред хладною толпой…»). А название «Сцена», увы, в авторитетном 5-томном Собрании сочинений М. А. Булгакова (т. 4, Москва, 1990) и в ряде других изданий искажено и представлено так: «Сцены». У Булгакова часто неразборчива буква а, но здесь, при внимательном рассмотрении оригинала, она прочитывается достаточно четко: речь не о жанре записок («Сцены»), а о теме их: «Сцена», иначе говоря – театр, театральный роман…

[Закрыть]. На первой же странице, на полях слева, помета красным карандашом: «План для романа».

И параллельно замышляется и даже начата комедия, которую в 1930 году писатель уничтожит, а еще несколько лет спустя напишет заново и назовет: «Блаженство». Комедия о путешествии в будущее – в ту обещанную коммунистической утопией страну, которую древние помещали в загробном мире и называли Элизиумом, Елисейскими полями, Макарuей (что собственно и переводится как Блаженство), в страну, где в царстве гармонии, оснащенном всеми благами техники, живут новые люди. Но, оказывается, «нового человека» обуревают все те же, насквозь знакомые, узкие, эгоистичные страсти, и в идеальном обществе по-прежнему несвободна творческая личность, и попавший в этот рай изобретатель в отчаянии бежит назад, в свой треклятый и нищий 1929 год…