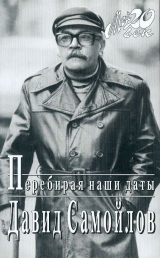

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 39 страниц)

Произрастание трав

Первое стихотворение я сочинил лет шести. Было это на даче, на 20–й версте ранним утром. Япроснулся в детской кроватке с никелированными шариками и с веревочной сеткой. Было светло, солнечно, тихо. Вся тесовая крошечная комната, где я спал, была наполнена светом, свежим запахом сада и движущимися тенями, потому что солнце стояло еще далеко от зенита и лучи проникали сквозь деревья, которые не виделись, а угадывались по запаху и движению теней.

Вдруг мне в голову сами собой пришли стихи.

Осенью листья желтеть начинают,

С шумом на землю ложатся они.

Ветер их снова наверх поднимает

И кружит, как вьюгу, в ненастные дни.

Стихи были непохожи на то, что меня окружало. Они выразили, видимо, мгновенно пронзившее меня чувство непрочности счастья, преходящести того солнечного радостного мира, который тогда меня окружал. Стихи родились из вдруг почувствованного протекания времени. Мне и сейчас кажется, что стихи – это острое чувство наполненности каждого предмета и явления временем, чувство текучести и непостоянства, насыщающих каждый предмет, чувство порой радостное, но чаще грустное.

Я придумал стихотворение об осени, и сама возможность так кратко и складно выразить то, что я иначе выразить не умел, меня поразила и породила желание сочинять еще. Но как к этому подступиться, я не знал.

Мне казалось тогда и долго еще потом (как и многим кажется), что достаточно описать то, что тебя окружает, и твое отношение к окружающему, что достаточно рассказать о своем состоянии, как получатся стихи. Яне говорю о технической стороне этого дела, но если даже она преодолена, все равно расстояние ог такого творения до стихотворения очень велико. Потому что поэзия – не оценка; оценочный момент – ее подпочва, на которой трава не растет; оценочный момент – принадлежность личности автора, он передается и поэзии, однако не порождает ее, потому что нуждается в некой абстракции, в остановке мгновения, в выделении времени как абстрактной категории. Поэзия же в физическом ощущении протекания, движения, заполненности всего времени, в вещественности времени, в восприятии времени как главного структурного элемента всего сущего и, следовательно, стиха.

Смешно было бы требовать от меня в столь юном возрасте понимания того, что сказано выше. Не обладал я и столь сильным талантом, чтобы, интуитивно это почувствовав, уметь воплотить в стихах. И долго во мне после первого поэтического ощущения не было даже подобных проблесков.

Поэтому, наверное, я не помню самых ранних стихов, кроме отдельных строф или строчек.

Потемнело все кругом,

Молньи блещут живо,

Рассыпаются огнем,

Как искры от огнива.

Конечно, родители пришли в восхищение от моих ранних стихов и немедленно показали их Василию Григорьевичу Яну. Он отнесся к ним благожелательно и сдержанно, правильно полагая, что не стоит лишними похвалами растравлять мое воображение и порождать надежды, скорей всего несбыточные.

Я благодарен ему за то, что он охлаждал порывы моей матери сделать из меня вундеркинда. Отец никогда не имел к этому склонности, не смея подозревать, что из его сына может действительно получиться поэт. У отца были слишком высокие представления о личности писателя, и он представлял себе редкость такого явления, как талант. Я тоже до поры не осознавал себя поэтом и не готовил себя к литературной карьере, просто сочинял, когда сочинялось.

В доме у нас стихов не читали. Из поэтов был один лишь Жуковский. Его я хорошо знал. Но, пожалуй, не подражал. Были еще Гейне в истрепанном издании Маркса и два тома из собрания сочинений Есенина.

В школе буквари и книги для чтения были наполнены другими стихами, главным образом, о праздниках. В этом духе стал сочинять и я.

Любил я перекладывать в стихи некоторые понравившиеся мне рассказы, например рассказ о том, как в Китае изготовляется чай. Излагал и некоторые эпизоды истории. В этом, видимо, сказывался будущий переводчик и автор исторических стихов.

Я рассказываю все это не для того, чтобы создать подробную летопись своего творчества. Мне и самому это неинтересно.

Интересно мне, а может быть, и еще кому‑то. как и какие понятия формировала среда, «с которой я имел в виду сойти со сцены и сойду». Это главная цель первой части моих записок. И вот почему.

У нас существует уже целая литература, утверждающая мнение, что культура и мыслящая часть общества были уничтожены в России в 20–30–е годы, что осталось мертвое поле бездуховности, что рухнули нравственные устои, что Россия четыре десятилетия была страной рабов и тупиц. И лишь нескольким избранным удалось спасти душу и сознание и возговорить к рабам, ко слабым духом. Да и возговорить без особой надежды быть услышанными и понятыми.

Не стану здесь с этим спорить. Скажу только, что возговорившие не могли бы возговорить для мертвого поля. Да и возговорили тогда, когда на поле стала пробиваться трава. И что не все всходы были выполоты, не все забито плевелами. Что надо быть благодарными этим скромным семенам травы, этим малым корням, прораставшим себе в тишине, не мечтавшим расцвести пышным цветом на роскошных нивах искусства или политики.

Нельзя представлять себе, что интеллигенция дореволюционной формации, та средняя интеллигенция, которая продолжала существовать в России, лишенной культурной элиты, была похожа на огромный слой людей с высшим образованием, наскоро изготовленных в последние десятилетия, – врачей, учителей, инженеров, агрономов, была похожа на «средний слой» нынешнего нашего общества.

Разница в том, что интеллигент старой формации был не только суммой знаний и умений, но и неким комплексом понятий, так усердно и утрированно высмеиваемых нашей литературой на протяжении десятилетий.

Интеллигентный слой того времени был уже, компактней, замкнутей, с известными даже сословными амбициями, но и с замечательной традицией честности, порядочности, семейной морали, уважения к делу, сознания своей просветительской миссии, со своим кругом чтения и обязательным демократизмом и народолюбием.

Интеллигенты этого типа – к ним принадлежал и мой отец – не считали себя слугами правительства или партии, а традиционно полагали, что исполняют свой долг перед обществом, просвещая, излечивая или создавая машины или научные концепции для людей, а не для властей.

Отец никогда не внушал мне идеи борьбы с властью. Власть он считал неминуемым злом. Он внушал мне скорее индифферентность к власти как к преходящему явлению общественной жизни. Но рядом внушал и чувство ответственности и понятие о долге по отношению к обществу. В той среде, где я воспитывался, подспудно ощущалось, что власть и общество – не одно и то же. Оттуда я вынес мысль о том, что процессы, происходящие в обществе, в сущности важнее процессов эволюции власти.

Рабочая интеллигенция, в среде которой я рос, не была производителем высоких духовных ценностей и новых понятий. Она была хранителем созданий духовной культуры в нашей стране.

После революции, когда разгромлены или повергнуты в бегство были духовная элита, дворянство, священство, оставались реально два класса, сохранившие культурную преемственность, – рабочая интеллигенция и крестьянство. В этих сословиях сохранялись ценности литературы, философии, живописи, театра, а с другой стороны – и ценности народной культуры, главнейшая из которых – язык.

Сходились эти две среды хранителей русской культурной традиции в понимании нравственности.

Народное трудолюбие и нравственность высоко почитались, например моим отцом.

Крестьянская среда была подвергнута колоссальной перетряске и понесла огромные жертвы в 30–х годах, но не окончательно была уничтожена. Уничтожилась она после войны, причем война была великим катализатором процесса уничтожения и самоуничтожения крестьянства.

Выразителем трагедии уничтожения крестьянства оказался Твардовский, который за это и может называться великим писателем. Он сам выразил и собрал вокруг себя литературу, сумевшую запечатлеть и трагедию, и культурную функцию крестьянства после революции. И я в последнее время круто пересмотрел взгляд на ретроспективность прозы «Нового мира».

Мир духовного созидания отличается от мира физических и химических явлений своей уникальностью, неповторимостью процесса. Человеческая история, так же, как и акт творения, уникальна и неповторима. Уникальность – свидетельство разума или, по меньшей мере, воли, наличествующей во вселенной. Уникальность – лакмусовая бумажка, свидетельствующая о наличии духовного начала.

Физики говорят, что наличие одного атома свидетельствует о бесчисленном множестве атомов. И это верно. То, что способно повторяться, принадлежит бесконечному множеству. Наличие же одной вселенной, сама идея вселенной не предполагает другой вселенной. Уникальность вселенной – косвенное, данное нам лишь в мысли свидетельство ее духовного начала, разума, воли акта творения.

Мы можем воспроизвести все, что происходит в мире бездуховном, материальном, столько раз, сколько нам захочется.

Явления истории невоспроизводимы, они происходят один раз. И лишь материальные условия, в которых происходит духовное бытие человека, в какой‑то мере воспроизводимы. Отсюда и идут все теории общественно – производственных формаций. Теории, удобные для моделирования чисто внешних процессов человеческого существования и мало что дающие для истинного понимания истории, человеческой психологии и т. д.

Только недавно ученые занялись вопросами духовной структуры исторической личности, изменчивости и опять‑таки уникальности понятий времени и пространства у людей разных эпох. Наши философы и писатели заднего ума рассуждают на тему, что было бы, если бы ничего не было.

А было и будет только то, что должно или должно было быть, со всей уникальностью процесса истории как явления высшего разума или высшей воли. Познание этих высших явлений, скорей всего, малорезультативное, ибо мы не знаем еще, постижимы ли эти явления, – познание этих высших явлении и есть цель исторической нации.

Философы заднего ума рассуждают о том, что большевики сумели захватить власть благодаря ошибкам других партий, что им удалось уничтожить церковь, религию, духовную элиту, нравственные устои крестьянства – основы нации. Они рассуждают о том, что было бы, если бы ничего не было.

У истории нет второго пути. И хлебаем мы и хлебали вовсе не большевистский якобинизм, а старую русскую историю– Иван и Петр. Уничтожение церкви произошло давно. А демократизма у нас и не было. Мы живем русской историей, которая медленно приближается к истории европейской.

Году в 28–м меня отдали в школу. Школа была далеко от дома – на Самотеке, переулок Большой Каретный. Не знаю, почему меня отдали в эту школу.

Тут я хочу возвратиться к тому удивительному времени, когда я был – дитя, и медленно шествовал я от Бахметьевской до Каретного переулка по садам и бульварам, от Екатерининской к Самотеке.

Эта школа была результатом больших сломов и не похожа ни на русскую гимназию, ни на нынешнюю школу.

Помню первые тетради, карандаши, тоненькие ручки, перья 86–й номер, бледные чернила, тесные парты.

Школа! Я ее любил и люблю этот старый дворянский особнячок в Большом Каретном. Я опять возвращаюсь к идее, которая мучит меня и не может не мучить, – к идее нашего назначения.

Эта школа чем‑то была хороша. Вот чем. Бедностью, истинным демократизмом, верностью понятию самоуправления, особой свободой.

Рядом со мной в первый день занятий сидел ученик Царьков, маленький хлипкий мальчик, которого, как и меня, привела в школу мама, женщина, по моим тогдашним понятиям, ужасная.

Учительницы не было в классе. И Царьков заорал. Он просто орал от чувства необычности того, что с ним происходит.

Учительница Александра Николаевна, которую я возненавидел на всю жизнь, вдруг вошла в класс.

– Кто кричал? – спросила она.

– Кто кричал? – спросила она меня.

И я ответил:

– Царьков.

И учительница Александра Николаевна, вопреки всем понятиям, внушенным мне дома, – вере в то, что учителю надо говорить правду, вдруг с яростью, вероятно, непедагогичной, схватила меня за плечи и стала трясти, говоря:

– Как ты смел предать товарища!

Я понял только после этот урок.

Учительница Александра Николаевна, видимо, принадлежала к той среде, которая породила нас.

В нашей новой школе, бедной, демократической, шатаемой поспешными педагогическими концепциями, в школе, постоянно устраиваемой, с кучей случайных людей, назначаемых нам в учителя, – в новой школе костяком были старые педагоги, лишь формально принимавшие новые веяния, а на деле исподтишка учившие нас по старинке грамоте и арифметике.

Хорошим, добрым учителем в первых классах был Алексей Юрьевич, по прозвищу Козел. Плохо выбритый, седой, в очках, необычайно тощий, в синем сиротском халатике, он умело обучал нас письму и чтению. Ненавидел он только игру в «расшибец», в «орлянку», которой мы весной и осенью отдавали все большие и малые перемены, прячась в углу школьного сада, за каменной стеной которого размещалось турецкое посольство. Когда мы самозабвенно били дореволюционным пятаком по стопочке мелких монет, сэкономленных от горячего завтрака, Алексей Юрьевич с необычайной легкой прытью выбегал из‑за угла. С криком «Козел!» мы разбегались. А он, поймав кого‑нибудь, давал шлепка, деньги же забирал. Ходил слух, что на эти деньги он живет.

Математику преподавал Федор Федорович Виноградов, огромный усатый старик, всегда отдувавшийся, близорукий и наивный. Пользуясь его близорукостью, на уроках шалили. Он грозно кричал:

– Староста! Запиши мне этого дезорганизатора!

И записку с дезорганизатором клал в карман и, видимо, там забывал или путал с записками учеников, достойных похвал за поведение и учебу.

Лентяям он неподкупно ставил «неуд». Но можно было на том же уроке исправиться.

– Федор Федорович, вызовите меня, – просил ученик, только что получивший двойку.

– Да ты же уже отвечал, – недоумевал Федор Федорович.

– Что вы! – изумлялся весь класс. И ученик шел вторично к доске и с помощью виртуозно поставленной подсказки выправлял положение.

Федор Федорович давно вышел на пенсию и потому имел ограниченное число уроков, но в школу приходил ежедневно, охотно заменял заболевших учителей, давал дополнительные уроки и неизменно завтракал с нами – ел крупяные котлетки, политые несладкой клейковиной, и пил жидкое какао, пахнувшее жестяной кружкой.

Тогда в Москве только пустили троллейбус. И Федора Федоровича тотчас прозвали Троллейбусом. Я слышал, как он в недоумении рассказывал в учительской:

– Подходят, спрашивают: «Федор Федорович, вы видели троллейбус?» Я говорю: «Нет!» А они: «Тогда поглядите в зеркало». Где же это я в зеркале увижу троллейбус?

Была у нас хорошая учительница литературы Евгения Алексеевна, смешная историчка Елизавета Ивановна, Швабра.

Немало было их, верных, преданных делу, добрых и бедных учителей, на которых стояла тогдашняя неустроенная школа.

Когда я начал учиться, существовал еще бригадный метод. Потом увлекались педологией. Нас водили на профотбор, где задавали различные тесты и по ним устанавливали, кто к чему способен.

Мне в пятом классе сказали, что я более всего склонен к химии. Поверив в это, я купил пробирки, колбы и реактивы, смешивал купорос еще с чем‑то, чтобы получилось еще что‑то. Года два я был химик.

Стихи я писал, как Бородин музыку, – между прочим. Но авторское честолюбие все же постепенно во мне нарастало. И я наконец решился показать свои стихи в «Пионерскую правду».

Поход мой в «Пионерскую правду» окончился неудачей. Консультант, которого я принял за редактора газеты, по фамилии Меерович, расчехвостил мои стихи, особенно «Песню о Чапаеве», на которую я возлагал большие надежды. Консультант сказал на прощание:

– Поэта из тебя не будет. А грамотным человеком ты можешь стать.

Удивительно, что этот удар я пережил сравнительно легко. Один день я был в отчаянии и даже решил бросить писание. Но назавтра восторжествовали мой природный оптимизм и логика. Мнение Мееровича не показалось мне абсолютно авторитетным. Я не признал за ним права определять мое будущее, хотя критику стихов счел справедливой.

Я чувствовал то, что не мог знать во мне консультант «Пионерской правды».

Работать! Вот какой вывод сделал я из этой встречи.

Я не мог отстать от писания стихов, потому что оно доставляло мне неизъяснимое удовольствие. Помню, как мурашки пробегали по всему телу, предвещая вдохновение, и перо легко и бездумно летело по бумаге.

Таких школ, как наша 19–я, давно уже нет в Москве. Это был ветхий барский особнячок, двухэтажный, с пилястрами, слегка покосившийся, выкрашенный дурной краской в желтоватый цвет.

Здесь, наверное, просторно было помещаться барину с дворней. А нас было в семи классах с параллельными человек пятьсот, а то и больше. Из маленькой прихожей дверь открывалась в темный коридор, по обе стороны которого располагались тесные классные помещения, уставленные разномастными партами и столами. Из того же коридора лестница вела на второй этаж, где тоже было несколько классов – шестые и седьмые, а также физкультурный зал и учительская.

В подвале устроена была столярная мастерская, там же столовая.

Зимой в перемены толклись в коридорах и маленьком верхнем рекреационном зале, где в углах с азартом «жали масло».

А летом выходили во двор перед домом или в сад за домом, где играли в чехарду (три шага) или в «расшибалку».

Младшие классы были одеты в синие халатики, старшие – в партикулярное платье, довольно нероскошное у большинства из нас.

Чернила были водянисты, поэтому многие носили с собой чернильницы – невыливайки, мел всегда был подмочен и писал плохо.

Школой управляли часто сменявшиеся директора, нечто вроде щедринских градоначальников, из которых я запомнил только одного – он преподавал у нас историю.

Это был довольно молодой, неразговорчивый человек. Он велел нам прочитать про устройство Генеральных штатов во Франции. И потом месяца два спрашивал про это устройство. Мы знали его наизусть.

Директора этого вскоре сняли, как нам казалось, за роман со старшей вожатой. А может, и еще за что‑нибудь.

Постоянными властями в школе были педагогический совет и учком, часто заседавшие совместно. Председателем учкома два года состоял Шепелев, бессменными членами Острецов. Зигель и я. Я два года выпускал изредка стенгазету, которую писал сам от строчки до строчки.

Класс наш (тогда говорили: группа) был довольно пестрый.

Треть его составляли малюшенцы – знаменитая трубная шпана, во главе которой в нашем классе стоял Кака Комиссаров, худой, блондинистый мальчик, на лице которого всегда было написано жестокое спокойствие. Его любимое выражение было «Поц Мерентух!». Что означало это имя и прозвище, мы не знали, да, наверное, и сам Костя не знал. Во всяком случае «Мерентух» был личность недостойная.

Малюшенцы учились без усердия, у них были какие‑то таинственные дела, с учителями разговаривали с обезоруживающей дерзостью.

Их старались не трогать. Но и они своих не обижали. И в классе не воровали.

Из остатков аристократии учились у нас хрупкий взъерошенный мальчик Алеша Плещеев, внук, а может быть, и внучатый племянник, поэта Алексея Николаевича, и дергающийся, нервный и смирный Каулен, наверное, фон Каулен из остзейских дворян, с рыжей, рано пробивающейся щетинкой.

Они как‑то незаметно из класса исчезли. Судьба их мне неизвестна.

У нас не было тогда ощущения социальных перегородок. Наоборот, школа приучала нас к равенству. И все же была явная тяга к своим. Ядро класса составляли дети интеллигентов. К ним прибивались и остальные.

Любимым другом моим с первых же классов стал Алеша Червинский (Червик). Это был миловидный, добрый мальчик, белокурый, с большими зеленоватыми глазами, произносивший «л» на польский манер, – дефект речи, присущий, кажется, и его матери, тоже белокурой и доброй, тогда очень еще молодой, но какой‑то поблекшей и чем‑то измученной. Алеша был внуком архитектора. Отец его, кажется, тоже был архитектор. Жили они в небольшой квартире в двухэтажном деревянном доме на 3–м Самотечном, в доме, каких теперь почти уже не осталось, – с большим двором и садом, где мы часто играли в осенние и весенние дни.

В квартире Червинских, несмотря на обилие старинных вещей, много лет служивших семье, чувствовалось какое‑то запустение, неприбранность. Ощущение того, что в какой‑то день решили, что давнее их жилье – не постоянное, а временное, потому и не стоит тщательно прибираться или покупать новые вещи.

Эту обставленность старыми вещами и отсутствие интереса к ним я наблюдал во многих семьях того времени. Это был, как мне кажется теперь, какой‑то социальный признак, какой‑то знак социальной неуверенности.

С Алешей дружба у нас была не «интеллектуальная», не основанная на общем интересе к каким‑нибудь наукам и искусствам, – это была истинная душевная привязанность. Нам просто и легко было друг с другом. Мы вместе проживали свое детство и взаимно открывались. Мы и влюблялись одновременно в одну девочку и делились ранними любовными переживаниями, друг к другу не ревнуя. Соперниками своими считали остальных поклонников.

Лет с тринадцати, осенью, мы часто уезжали с Алешей в выходной день в Подмосковье, которое он хорошо знал, ловили рыбу, собирали грибы, готовили себе еду на костре и обычно, сойдя утром на станции одной железной дороги, выходили к вечеру к другой, ближайшей радиальной от Москвы, и по ней возвращались домой.

С Алешей мы проучились – душа в душу – семь лет, а на восьмом, когда пришлось разойтись по разным школам, его постигло страшное несчастье. Случайным выстрелом, чистя охотничье ружье, он убил свою любимую тетку, незамужнюю учительницу, жившую вместе с его семьей.

Надо было знать Алешу, чтобы понять, каким потрясением было для него это случайное убийство. Он сразу порвал с прежними друзьями. Учиться дальше не мог. Попал в армию восемнадцати лет. И погиб в первых же боях 41 – го года.

Проходя мимо его дома, уже после войны, я всегда испытывал страшное искушение зайти и узнать, живы ли его родители, расспросить о последних годах Алешиной жизни. Но ни разу не решился.

А теперь, кажется, и дом этот снесли.

Еще моим другом был Володя Рожнов – ныне Владимир Евгеньевич, доктор наук, профессор, верующий в психотерапию. Теперь он лысый и в теле. А тогда был тощим мальчуганом с непокорным хохолочком на затылке, из первых наших учеников и всего класса любимец. Звали его «Вовочка».

Володя был хорошо воспитан, в любом обществе не терялся, по– французски знал в совершенстве (мать его была француженка). Умел он быть порой и заносчив, что меня раздражало, но в общем был доброго нрава.

К Володе я тоже нередко заходил после школы. Он жил в шестиэтажном доме, вроде нашего, напротив цирка. Мать Володи была всегда приветлива и весела, умела с нами общаться и беззаветно обожала сына и восхищалась им. Внешне она чем‑то напоминала позднюю Анну Андреевну – скорей всего чертами лица, а не выражением. Впрочем, она была намного моложе.

Не помню, много ли книг было у Рожновых, но книги были особенные, которые я рассматривал каждый раз с памятным и сейчас благоговением. Эта была огромная Библия на французском языке с иллюстрациями Гюстава Доре. Художника этого, как и любого другого, не берусь судить по недостатку знания, но кажется он мне из тех, кто создал то, что пересоздать уже невозможно. Его рисунки к «Гаргантюа» или к «Дон – Кихоту» принадлежат не искусству, а сознанию. Они – часть текста. Другие иллюстрации могут нравиться или не нравиться, но они всегда куда‑нибудь уводят от чистого зрительного восприятия текста.

Володя интересовался искусством. У него были книги по итальянской живописи, по скульптуре. Он тщательно и долго перерисовывал «Мадонну Литга» Леонардо да Винчи и в этом достиг большого искусства. Помню и его тщательный рисунок со скульптуры Верроккьо «Давид».

Тогда это все внушало огромное уважение к Володе. Дивило меня и еще одно его качество: он удивительно легко писал. Размашистым просторным почерком он мог исписать несколько тетрадей на любую заданную тему, в то время как я с трудом выжимал из себя несколько страничек куцего сочинения.

Володя Рожнов – один из тех школьных друзей, которые в друзьях остались и по сию пору, несмотря на долгие перерывы в общении. Нас соединяет братское чувство общего детства.

В шестом – седьмом классах мы сидели втроем на предпоследней парте, у окна, – Червик, Володя и я. Перед нами – Шахов, Уединов и Шепелев.

О них тоже хочется рассказать. Борис Шахов лицом был белый негр. Белобрысый, веснушчатый, но курчавый и широконосый. В очках. Потом курчавость его поувяла.

Он – зырянин. В нашем классе, где были русские, евреи, татары, армяне и много разных смесей, он все же был экзотикой. Но интерес он вызывал не своим зырянством (тогда не было того нездорового интереса к национальной принадлежности, какой проявился в послевоенные годы), а тем, что был художник. На уроках он сидел, отгородившись локтями от всего окружающего, и рисовал пером или карандашом, ревниво следя, чтобы никто не заглядывал в рисунок. Если его вызывали учителя, он отрывался от своего занятия и порой отвечал (по истории и по литературе), всегда с юмором, а порой просто молчал. Его оставляли в покое, потому что знали, что он – художник.

Борис был молчалив и стеснителен. Особенно неразговорчив с девочками. Они это заметили и часто к нему приставали. Он помалкивал и краснел. Но из себя не выходил.

Молчаливость его происходила из стеснительности. Когда он стал старше, оказался разговорчив, а под хмелем и болтлив.

Товарищи его любили все. Но дружил он, пожалуй, с Рожновым и со мной. С первым – на почве увлечения живописью. Со мной – из интереса к поэзии.

В общежитии на Цветном, во дворе рядом с киношкой, куда мы сбегали с уроков, Шаховы занимали комнату. Помню мать Бориса – рано постаревшую женщину, обремененную четырьмя детьми, простую женщину, говорившую по – русски с акцентом северного племени. Отец Шахова где‑то учился, а потом, кажется, преподавал. Он был еще молодой человек строгого вида, тоже в очках.

Слышал я, что Шахов – старший был один из первых образованных зырян, просветитель своего народа, составитель грамматики и писатель.

Борис об этом рассказывал мало.

В большой неуютной комнате общежития у него был небольшой шкафчик возле железной койки. Шкафчик этот содержался в необычайном порядке. Там стояли книги Бориса, всегда аккуратно подклеенные и обернутые бумагой поверх обложки.

Борис был книголюб.

Сперва он увлекался детективными выпусками – весьма модным в то время чтивом. В пятом классе мы, сэкономив из денег, даваемых на завтрак, убегали с уроков на Лубянку, где у стены Китай – города находились мелкие лавчонки букинистов и книжные развалы. Знатоки там, среди книжной рухляди, собирали ценные библиотеки. Мы же охотились за выпусками. За штуку платили пятак. Выпуски о Шерлоке Холмсе, Нате Пинкертоне, многосерийная «Пещера Лихтвейса» и подобная чепуха были в то время валютой у московских мальчишек.

В шестом классе Шахов начал увлекаться поэзией. У него в шкафчике стали появляться тощие сборнички 10–х и 20–х годов, книжечки современных поэтов. Увлечение Бориса, может быть, возникло под влиянием его тезки Бориса Лебского, начинающего поэта, жившего в том же общежитии на Цветном.

Подражая Шахову, я тоже стал собирать поэтические сборники, а к десятому классу и разбираться в них. Тогда еще легко было купить «алконостовского» Блока, по томам собрать довоенное издание его сочинений, собрать Маяковского, Хлебникова, купить цветаевские «Версты», «Anno Domini», или «Четки» Ахматвой, «Тяжелую лиру» Ходасевича, «Дикую порфиру» Зенкевича, книги Гумилева, Нарбута, Сологуба, Бальмонта, Северянина, Белого.

Многие из этих сборников были у Шахова. Ему единственному я читал «серьезные» свои стихи и поэмы.

В восьмом классе мы с ним разошлись по разным школам. Но все равно потом встречались.

Шахов оказался вдруг в Ташкенте, куда, кажется, перевели работать его отца (не узбеков ли учить зырянскому?). Там произошел с ним случай, весьма характерный для тех лет. Гуляя с девушкой в парке, Борис купил почтовую открытку с портретом Сталина – купил, чтобы написать любовное объяснение. Объяснение, которое он написал, ему не понравилось, и Борис разорвал открытку и бросил в урну. Его тут же взяли и присудили к двум годам отсидки за антисоветскую пропаганду в узком кругу.

Отсидев, Шахов поступил в Московское училище живописи имени 1905 года. Стал художником.

Он не стал хорошим художником, жёсток был его рисунок, жестки краски. Он стал художником хуже, чем мог бы быть, потому что был самородком распространенного типа – способным, но не замечательным.

Самородчество – особая русская тема.

То. что нормальный интеллигентный ребенок впитывает с самыми ранними понятиями своей среды, воспринимает естественно и без труда, самородкам, в силу их позднего стремления к знанию, дается с трудом, в том уже возрасте, когда мозг не обладает способностью естественно воспринимать огромный объем сведений, необходимый современному мыслящему человеку.

Этот труд чаще всего непосилен даже для способного человека и жестоко ломает его психику и порождает характер, искаженный комплексами, главным образом комплексом неполноценности, выражающимся в зависти или неприязни к «природному» интеллигенту, которому без труда даны сведения и понятия, которые с таким трудом осваивает самородок.

Этого комплекса не избегает самородок даже самого мощного таланта, вроде Горького, написавшего энциклопедию самородчества – «Клима Самгина».

Один Чехов по своему уму и беспощадности самооценки сумел скрыть и раздавить в себе самородческий комплекс и подменить его, заменить интеллигентским комплексом вины – комплексом, совершенно не свойственным аристократии, комплексом разночинческим.

Шахов был обыкновенный самородок. Самородок средней руки. Пока он был молод, в нем привлекала жажда знания. А потом раздражать стали посредственные критерии и инстинктивная провинциальная субординация.

После войны Шахов нередко приходил ко мне. Он тяжело болел чахоткой и радовал какой‑то удивительной силой и нежеланием умереть и оптимизмом.

– Я стал чувствовать, что Москва гористый город, – сказал он однажды, когда мы шли от Туберкулезного института к Самотеке.

Едва выздоровев, Шахов запил. Потом, не прекращая пить, женился на дочери экономки писателя Тихонова. И тут что‑то с ним произошло.

Суждения его о живописи стали скучны. Идеологом своим он считал Иогансона. Начал иллюстрировать детгизовские книжки, самые скверные. Рисунки его ничего не обещали. Он становился злобно ортодоксален.