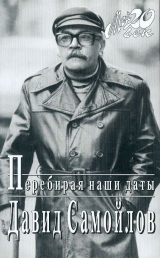

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 6 (всего у книги 39 страниц)

Шульгино

После отъезда Янов в Самарканд мы каждое лето жили в Шульгине. Это моя деревня. Лет, наверное, восемь, то есть все мое сознательное детство, мы провели в этой чудесной подмосковной местности и тесно сжились с семьей Аксиньи Ивановны Мещаниновой, дом которой стал как бы нашим вторым домом.

В конце 20–х годов от Кунцева была проложена небольшая Усовская ветка железной дороги.

Если сойти с поезда на второй станции – Раздоры – с левой стороны по движению и пройти через сосновый бор по утоптанной дорожке, с опушки откроется поле, а за ним, на невысоком пригорке– первые избы деревни Шульгине. По полю ведет к нему дорога.

В летнюю пору, когда порожняя телега лихо съезжала к лесу, за ней оставалось густое облако пахучей пыли, медленно относимое ветром на соседние хлеба. А после сильного дождя полевая дорога превращалась в грязь, а в низинке долго не высыхала большущая лужа. Ее объезжали и обходили, топча окраины посевов.

В конце 20–х годов в Шульгине дворов было, наверное, меньше ста. Располагались они двумя порядками вдоль единственной улицы с проезжей частью, ничем не отличавшейся от проселка, с затоптанной травкой по обочинам, с двумя дорожками вдоль палисадников.

Многие избы стояли за невысокими заборчиками шагах в пяти от улицы. Перед фасадами росли желтая акация и рябина, порой георгины и мальвы, а изредка яблони с кислыми яблоками, объедаемыми детворой задолго до созревания. Плодовые сады были редкостью.

Избы по большей части – некрашеные пятистенки, крыты дранкой, в пять окон с резными наличниками. Кое – где были пристроены терраски, иногда застекленные, умножавшиеся по мере того, как увеличивалось число дачников. Помню лишь один дом, четвертый с краю, с железной крышей, покрашенный светлою охрой. Там жил крепкий хозяин, через несколько лет раскулаченный и высланный в отдаленные места.

Пятистенные избы, свежие, со смоляными слезами, строили семьи, где хватало взрослых работников, на месте обветшавших строений довоенного времени, семьи, сумевшие поднять хозяйство за время нэпа. Это были середняки – большинство населения деревни.

К пятистенному срубу примыкала обычно холодная горница, сложенная из бревен старого дома, где хранилась одежда, ненужная утварь, летом спали, а под осень сушили орехи. Под единою с домом крышей помещался двор – бревенчатое строение с воротами. Там держали орудия для сенокоса, уборки и пахоты: косы, грабли, серпа, плуги, цепы. Стояла колода с маленькой наковаленкой для отбивки кос. На стене висели хомуты и сбруя. Часть двора, отделенную бревенчатой стенкой, занимали хлев и конюшня – два стойла с кормушками для коровы и лошади. Их держали по одной. Во дворе густо пахло свежим навозом, дегтем, овчиной.

Под крышей двора потолка не было, видны были стропила и дранка. А над помещением для скота был настелен бревенчатый потолок. Над ним на насестах спали куры, утром клохтала несушка и орал петух, красавец с роскошным гребнем, с алой серьгой, весь отливавший синим и черным металлическим блеском.

Когда стали сдавать на лето дачи, в крытый двор выносили тесовый стол, ставили лавки, вдоль стен стелили соломку, клали овчины. Тут обедали и вечеряли при свете керосиновой семилинейки и спали тут же.

В некотором отдалении от крытого двора, за небольшой лужайкой, где летом привязывают телка, – большой сарай для сена и соломы, где после сенокоса на высоком сене предпочитает спать молодежь, чтобы, с гулянки придя после третьих петухов, не будить ворчливых родителей. Перед сараем – ток (гумно) – прямоугольная площадка, с которой перед молотьбой срезают пробившуйэся травку. А за сараем – узкая усадьба, с правой стороны деревни упирающаяся в дорогу, идущую вдоль оврага, а слева – в дорогу, идущую вдоль полей. На усадьбе сажают картошку, капусту, морковь, свеклу, горох.

Овраг, промытый талыми водами параллельно деревне, перегорожен двумя земляными плотинами, подпирающими два пруда. Верхний – чистый, оттуда воду берут для хозяйства и качают при пожарах. В другом купают лошадей и купаются деревенские ребятишки.

Шульгинские поля с трех сторон ограничены лесом – с севера и запада сосновым бором с густым орешником, с востока – лиственным лесом и сыроватыми кустарниками. К югу поля граничили с пашнями деревни Подушкино – Верхнего и Нижнего, – скрытой за бугром.

Земледелие было трехпольное. Сеяли рожь, овес, выращивали картошку, на парах сеяли вику и клевер. Поля были разделены на узкие полоски, наделы крестьянских семей.

Пахали однолемешным плугом, бороновали бороной деревянной со стальными зубьями, окучивали картошку культиватором, а то и сохой с железным сошником. Созревшую рожь жали серпами, а иные косили, а потом вязали в снопы. Снопы складывали в крестцы. А потом свозили на гумно. Молотили цепами, отвеивали деревянной лопаткой. Позже появились ручные молотилки и веялки.

Пахотной земли было мало. Не знаю, какие были урожаи. Но ржи хватало на прокормление семьи до нового урожая, на пойло корове, на семена. Могли бы, кажется, хлеб докупать в недалекой Москве, да денег всегда нехватапо. Торговать было нечем. Возили в Москву молоко, сметану, творог, от себя отрывая. Когда‑то занимались извозом в зимнюю пору, да, видно, стало невыгодно. Так что корова оставалась единственным источником денежных доходов.

Родители мои начали снимать дачу году в 1927–м. Помнится, я еще не ходил в школу. Шульгино еще не стало дачным местом, москвичи только осваивали Усовскую ветку, а прежде в Шульгино приходилось ходить от Немчиновки, примерно семь километров.

Для меня нет места лучше и прекраснее, чем Шульгино. Дом Аксиньи Ивановны – первый у околицы, крайний справа при въезде в деревню. С террасы этого нового бревенчатого дома открывается превосходный пейзаж – поле, в начале лета зеленое, потом золотистое и за краем его темный сосновый лес. Этот пейзаж, дорогой моему сердцу, помню до мельчайших деталей. Какая‑то пчелино – жужжащая благостная тишина царит в этой деревне.

Я не знал деревни зимой.

Шульгино – это лето. Детское лето. Нескончаемое лето.

Зима – это Опалиха. Иногда прекрасная. И все же – зима.

В детстве все было лучше, чем сейчас.

Я просыпался на ранней заре от мирных выстрелов кнута и от пастушьего рожка. Мычали коровы, блеяли овцы, кудахтали куры. Утренний воздух смешивался с запахом теплой скотины.

Это бывало мимолетным пробуждением. И я вновь засыпал.

И вставал уже позже, когда солнце начинало пригревать.

На открытой террасе, выходившей прямо в поле [12]12

Терраса с солнечной стороны прикрыта была широким холстом. При ветре он надувался и гудел, как парус.

[Закрыть], уже стоял готовый завтрак: яйца, лишь утром снятые с лукошка, теплый ржаной хлеб, удивительно душистый, только что вынутый из печи, масло, тоже душистое, желтое, пахнувшее ледником, со студеной слезкой, творог – синоним белизны, слоистый и тоже душистый [13]13

Творог, похожий на слоистые облака.

[Закрыть]. Все это было неповторимого вкуса и запаха.

После завтрака начинались бесконечные игры и беготня. Молодые мои родители давали мне полную волю, и все дни я проводил с шульгинскими ребятишками, занимаясь тем же, чем занимались мои деревенские сверстники. То мы шли гурьбой в Раздорский лес – сосновый с орешниковым подлеском – собирать землянику; то скакали босые по теплой пыльной дороге верхом на палочках. Палочек – коней у каждого было по нескольку. Я до сих пор ощущаю силу воображения, превращавшую ореховую палочку в коня, и свое чувство к каждому из моих коней, помню ногами нежнейшую пыль на дороге, ощущаю ступнями сыроватую прохладу лесной тропы.

И чувствую запахи, ныне утраченные. В нас стареет, отупляется и обоняние. И теперь ощущаешь лишь крепкие запахи – липа, сирень, жасмин, сено, а тогда были тысячи оттенков – нагретый ореховый лист, мох, телега, лошадь, прошедшая по лесной дороге.

Я узнавал в Шульгине названия трав и растений, приметы, порядок сельских работ и названия орудий, повадки домашних животных; словарь Шульгина, его язык – чистейший московский говор – постепенно впитывались моим сознанием и становились его практической частью.

С соседскими ребятишками бегали мы купаться в крохотную речушку Самынку, куда впадал совсем уже крохотный ручей – Соплянка. Это было под лесом, в низине. Соплянка вытекала из осиновой заросли, казавшейся офомной и непроходимой, и присоединялась к Самынке в живописном овраге – там сейчас поворот Подушкинского шоссе. Самынка была глубиной по колено. Дно – чистейший мелкий песок. Небольшие стайки плотвичек и мальков плавали и были бы неприметны, если бы не тени их на дне. Из вилок делали остроги и порой удавалось попасть в плотвичку.

Вода в речушке – ледяная. Мы выкапывали яму в песке и садились по горло. Долго, впрочем, не просидишь.

Чаще купались мы в лошадином пруду, с водой шоколадного цвета и дном, где нога утопала в мягком и холодноватом внизу иле; где полно было головастиков и лягушек и плавали, извиваясь, толстые пиявки.

Пруд пахнул тиной, застоялой водой. Это нас не смущало. Мы плескались часами в мутной, грязной воде.

В этом пруду купали лошадей.

Это было одно из любимых наших занятий.

Хромой Андрей, наш сосед, молодой крепкий мужик, женатый на рябой пожилой Шелатонихе, детей не имел, поэтому мне поручал красно – бурую добрую кобылку Зорьку. На ней удобно было сидеть, такая она была гладкая, маленькая и удобная.

Поняв, что ее ведут купать, она рысцой бежала к пруду. Останавливалась на берегу. Ноздрями шумно выдыхала воздух. Осторожно вступала в пруд. Долго пила. Поднимала голову от воды. Я ей посвистывал. Она снова пила. Потом опять отрывалась от воды. Капли стекали с ее добросовестной морды. И вдруг она решительно шла на глубину и плыла, вытягивая шею и отфыркиваясь. Я подгонял ее к берегу. Мыл и до сих пор ощущаю ее крепкие кормленые бока, гладкую шкуру, запах гривы, дыханья и конского пота.

Отец мой с военной поры любил лошадей. И мне внушал любовь к ним. Я целый день ожидал встречи с Зорькой, для нее припасая краюшку хлеба с солью или кусок сахару.

Ничего нет лучше, чем мягкие конские губы, осторожно берущие с ладони хлеб или сахар! Зорька глядела на меня кроткими карими глазами с – лиловатым отливом, с прямыми простодушными ресницами. И иногда, пошаливая, дотрагивалась губами до моей шеи, щекотно дыша в затылок.

Это славное добродушное существо терпеливо сносило мой неумелый уход. Я без седла ездил на Зорьке к пруду, поил и купал ее, а вечером подъезжал к околице, где верхами собирались шульгинские мальчишки, и мы гнали коней «на елань», так назывался отдаленный луг, где в ночном отдыхали и паслись деревенские кони. Дождавшись темноты, мы разжигали костер близ лесной опушки, пекли картошку. Стреноженные кони хрустели травой и фыркали невдалеке, а потом мы шли ночным лугом, зябким росным вечером домой, в деревню, шаля и крича по дороге.

По воскресеньям приезжал Виктор Маркович Повзнер, инженер и старый холостяк. Он был мужчина с морщинами на лбу и на щеках, с волосами, гладко причесанными на косой пробор, смуглый, высокого роста.

Приезжал он утром с собственным гамаком, привешивал его в лесу и отдыхал до обеда. Читал иностранную книгу, ел бутерброды из алюминиевой банки, пил кофе из термоса и сосал прохладительные конфетки.

Он когда‑то учился в Швеции и считал, что быть стоило только шведом.

Утром, отправляясь за земляникой, я набредал на Виктора Марковича и страстно хотел попробовать бутерброды из банки и мятные драже. Но он не угощал меня, даже если я с ним здоровался.

После полудня Виктор Маркович сворачивал свой шведский лагерь и шел к нам обедать. За столом площадку держал Виктор Маркович. Он был анекдотчик.

– Где вы купили ваш саракулевый как?

– В магазине Марл Карсы.

Взрослые подробно смеялись. Виктора Марковича уважали за шведские привычки, но осуждали за то, что скуп.

К обеду приезжали и другие гости: Янчевецкие, Можаровские, двоюродный брат мамы Борис, ипподромный игрок. Долго пили чай с земляничным вареньем, с пирогами, испеченными в кастрюле «чудо».

Я с особенным нетерпением ожидал дядьку, приезжавшего на велосипеде из соседней Барвихи. Он давал мне деньги на мороженое.

В послеобеденную пору приходил мороженщик. Он толкал перед собой ящик на двух колесах, набитый подсоленным льдом. За ящиком оставался мокрый пунктир на пыльной дороге. Мороженщик останавливался у околицы, и его тотчас окружали мальчишки и девчонки. Он степенно открывал ящик, и тогда можно было увидеть два жестяных цилиндра со сливочным мороженым. Круглой ложечкой с длинной рукоятью он ловко вынимал из цилиндров круглые шарики и клал их на блюдечки или же, что особенно ценилось детьми, другой ложечкой вмазывал мороженое в жестяную же штучку, куда предварительно закладывалась вафля. Прикрывал мороженое другой вафлей и выталкивал толстое колесико, как бывает на пишущей машинке, только белое и холодное. На вафлях были написаны имена: Саша, Надя, Вера. Мы сперва их прочитывали, а потом, сжимая постепенно вафли, слизывали выступающее мороженое – желтое, с запахом ванилина, пощипывающее язык. Счастливца обступали те, у кого не было пятака или трех копеек (порции бывали разные), и просили:

– Дай лизнуть!

Им давали, следя, чтобы слизывали не очень помногу и не смели откусывать.

Как ни отдален был мой быт и мои интересы от быта и интересов деревни, я искренне приобщался к ним. Кроме того, высокое уважение к сельскому труду внушал мне отец.

Я помню эпические труды большой крестьянской семьи Аксиньи Ивановны, ужин при свете керосиновой лампы за деревянным столом – еду из одной миски деревянными ложками, благоговейно уважаемую и заслуженную трапезу, не прерываемую излишним словом. Помню еще праздничные хороводы и пение у колодца, отпевание покойников у околицы, свадьбы и пьяную престольную Казанскую с традиционной дракой с соседним Подушкиным.

Мне особенно всегда неприятно читать дачные воспоминания интеллигентов как некое хождение в народ и однократное участие в копке картошки как некое присоединение к крестьянскому труду.

Я был типичный дачник, городской мальчик, жадно впитывавший деревенские впечатления и любивший деревню, как может любить ее горожанин, то есть любовью одержимой, возвышенной и поэтической.

В те годы крестьяне работали еще всей семьей от зари до зари. Труд их был тяжел и неблагодарен. Мне странно читать сейчас о веселой жизни счастливых поселян, о которой почти открыто сожалеют наши новые народолюбцы.

Жизнь русской деревни всегда была тяжела и трагична. Русский писатель не может не думать о русской деревне, особенно о последних сорока годах русской жизни, когда все обостренные процессы в их специально русском, то есть в самом трагическом и мрачном выражении, обильно были питаемы кровью и потом русского крестьянина.

Периоды исторической ломки, переходные периоды всегда трагичны для поколений, через чью жизнь прошел разлом. Но переломы психологи ческие не всегда связаны с гибелью и обнищанием большей части народа. Кроме того, между переломными эпохами были временные стабилизации и упорядочения. В русской истории XX века перелом следовал за переломом, не давая передышки, наползая один на другой, сливаясь в один нескончаемый страшный болезненный перелом, из которого неизвестно еще когда и неизвестно еще с какими кровавыми потерями выйдет русский народ. Да и выйдет ли раньше, чем перелом не переломит хребет тиранической власти в России и народным чаяниям не откликнется, наконец, так мало ценимый и так тяжко натруженный голос свободного мнения.

До колхозов в летние дни вся деревня в поле. Остаются дома одни ребятишки да древние старики со старухами. Тихо. Только шмели гудят да поохивают сонные куры, купаясь в пыли.

Праздник летом один – престольный – Казанская. Тут уж дня три вся деревня гуляет.

Папа с мамой, приодевшись, с утра идут в гости к знакомым мужикам. Везде их сажают за стол, угощают. Пожилые выпивают степенно. Мне хозяйки суют ржаные лепешки с картошкой – теплые, рассыпчатые. Все ребятишки жуют целый день эти лепешки, пряники, а кто просто краюхи ржаного хлеба от пуза.

Молодежь, напившись, отправляется драться с Подушкиным. Дерутся по традиции, видно, без особой охоты.

Помню, только раз Саше Мещанинову разбили голову бутылкой. Папа его перевязывал, а он смотрел героем.

Вообще же Шульгино – деревня мирная, и народ в ней смирный. Не очень пьянствуют. Не часто дерутся.

Помню, только раз– поймали вора, кажется, конокрада. Били страшно. До смерти забили.

Явпервые тогда увидал самосуд.

Самосуд хуже любого суда. Он сплачивает на основе преступления. И это – сплочение зверей.

Сталин понял круговую поруку самосуда и суть его озверения, заменив у нас суд самосудом.

Как проходила коллективизация в Шульгине, я не видел. Приехали летом 30–го года, а там уже колхоз. У Аксиньи Ивановны ни коровы, ни лошади. Молодежь куда‑то стала рассасываться, большинство подались на московские заводы. Кто в армию ушел, на землю уже не вернулись. В цене стали городские невесты. И местные девки стали поджидать городских женихов.

Шульгино – деревня небогатая, земли мало. До революции и в нэп занимались извозом. А потом постепенно от этого дела отстали, превратились в середняков.

Раскулачили одних Яхонтовых, а каких, не помню. Вся деревня была Мещаниновы, Цыгановы да Яхонтовы.

Тех, у кого дом был под железной крышей, раскулачили. В доме стало правление колхоза. И шульгинский заштатный поп тоже исчез.

У самого входа в деревню – справа от дороги – глубочайший колодец с двускатным навесом, с колесом в полтора человеческих роста.

На колесе хорошо качаться, хотя это строжайше запрещено. Вода здесь холодная и чистая.

По утрам и вечерам постоянно скрипит колесо, звякает цепь и с плеском ползет деревянная бадья на два ведра.

У колодца этого в праздничные вечера после работы девки в городских крепдешиновых платьях водят хороводы и тихо поют старинные песни.

Здесь же отпевают покойников. На козлы ставят гроб, и старенький священник в облачении помахивает кадилом. Ему прислуживает пропойца – дьячок, которого так и зовут Дьячок, а всех детей его Дьячковы.

От молитвы, от ладанного дыма, смешанного с воздухом полей, становится грустно и торжественно. Хочется, чтобы подольше не кончалось это простое и возвышенное отпевание усопшей души.

Шульгино одним краем выходит в поле. Другим – примыкает к Ромашкинскому лесу. Там влево дорога на большое село Ромашково, а прямо через кустарники – на Немчиново.

Те, кто живет на одном краю, другой называют «тот край», а жителей «техкраевошни ми».

Мальчишки обоих краев между собой воюют. Но это занятие малышей.

В первые годы шульгинского житья я не рисковал появляться на «том краю», а как подрос, стал ходить в Ромашкинский лес по ягоды и по орехи.

Лет в тринадцать я бегал туда каждый день, чтобы встретить круглолицую Машу Мещанинову. Маша, чуть завидит меня, бывало, спешит убежать из дому, но чаще всего мать окликает и велит заняться делом. А дел у Маши, видно, много было, потому редко удавалось нам видеться.

В радостные часы встречи мы с ней забирались в чащу, собирали ягоды. Она говорила редко, словно речь ей давалась с трудом. Только подставляла сомкнутые губы, когда я ее целовал.

Ребятишки приметили наше общение. Машу стали дразнить мною, и она уже не выходила в лес, когда я проходил мимо ее дома.

История одной семьи – это очень много. Не просто отдельный человек, а именно человек в семейном окружении, то есть в самом малом дроблении среды, и есть истинная плоть истории, овеществление процесса. Не зря мы с таким увлечением читаем семейные романы, которые всегда романы исторические, и слушаем семейные повествования, большая часть которых пропадает и забывается.

Семейные хроники для истинного историка – материал не менее ценный, чем статистические данные, хронологические детали, мемуары политиков и тайные документы. Для исторического же писателя истории семей – главный материал, в котором запечатлена история в ее объемном, то есть художественном виде.

В периоды, когда история умышленно фальсифицируется и подгоняется под схемы, неизбежно растет интерес к мемуаристике. В этом сказывается потребность людей в подлинной истории, в подлинном осмыслении процесса.

Я – человек московский, городской. И если как‑то ощущаю историю нашей деревни, то только через несколько семейных историй, к которым близко прикасался в детстве и позже, во время войны. В частности, это история семьи Мещаниновых из подмосковной деревни Шульгино.

Где‑то на пороге нашего века Сергей Мещанинов женился на Аксинье Ивановне, лет которой тогда было не более двадцати.

Сергей был бедняк и, видимо, как и все в Шульгино, московский извозчик.

Вскоре пошли дети. Старшему Василию в ту пору, когда мы поселились на даче у Мещаниновых, было лет двадцать шесть. За ним шла Лиза, года на три моложе, потом Саша, за ним красавица Мария и дальше – болезненный Петр, крепкий Алексей, Полина, старше меня года на три, и младшие – лет шести Митька и совсем еще маленькая Лелька.

Такое количество живых детей застали мы в середине 20–х годов, когда переехали впервые из города на дачу в Шульгино.

По всем расчетам Аксинье Ивановне в ту пору не было еще пятидесяти, а скорее лет сорок пять. Но глядела она старухой, а может быть, и считала себя таковой, потому и одевалась по – старушечьи. Особенно портило Аксинью Ивановну отсутствие передних зубов. Она, наверное, и смолоду не отличалась красотой, и дочери Елизавета и Полина пошли в нее, но в лице ее, востроносом и узком, были черты ума и энергии, скрашенные добротой и сентиментальностью.

Именно она, а не Сергей, которого не слышал, чтобы так звали, домашние – тятя или отец, а чужие – Аксиньин, именно она и оказалась стержнем семьи и, впрягшись в трудную крестьянскую работу, сквозь революции и войны выволакивала свое многочисленное потомство из бедняцкой нищеты к середняцкой относительной сытости.

Можно себе представить, что Аксиньины были до революции из самых бедных. Но Аксинья Ивановна подняла старших детей и с ними в нэповскую пору поставила новый дом – пятистенку, новый двор, купила сельскохозяйственные орудия, завела приличный скот и выбилась к среднему хозяйствованию.

Мещаниновым хватало уже своего хлеба и картошки. А деньги получали они от продажи молока в Москве.

Зимой молоко нам два раза в неделю привозила Аксинья Ивановна.

Надо сказать, что относительная сытость стоила Мещаниновым огромного физического труда, в котором участвовали все дети, кроме двух младших.

Теперь уже, конечно, никто так не работает от зари до зари, как работали русские крестьяне еще сорок лет назад.

У меня нет охоты идеализировать старый крестьянский труд. Но это был труд «личный», оттого и содержал элемент поэзии, как всякая «личная» деятельность. Личное – личностное. Единоличник – единство личности и труда.

Наши почвенники, поганые баре, считают это утратой исконных начал. Но, как во всем, их понимание основано на барском и каком‑то гнусном, кривом идеализме. В сущности, на официальном идеализме, но повернутом вспять, хотя ничем и не лучшем.

В основе обоих пониманий труда – официального и почвеннического – лежит идея труда – героизма или труда – удовольствия. Идея людей, к черному труду непричастных.

Можно сколько угодно говорить о труде – удовольствии, но тогда почему же вся Россия от этого труда разбежалась?

Говорят – разбежались от колхозов, от великого перелома. Нет!

Великий перелом, индустриализация открыли путь в город. А колхозы дали возможность отлынивать от тяжелого труда, от всей трудовой крестьянской поэзии.

Какой же это идеализм, если на себя работали от зари до зари, а для общества работать не пожелали, а если работали, то из‑под палки. И работать снова стали, как только вновь позволено стало «на себя».

Именно в том‑то и смысл нашего времени, что поняли – работать на общество, то есть быть идеалистом, никто в деревне не хочет и не станет. Что работников улещать надо, платить им надо, не то Россия с голоду сдохнет [14]14

Государство наше, насквозь проворовавшееся, убеждает, улещает – дескать, груд – героизм. И вы все, кто трудитесь – герои. Заискивает, чтобы прокормить ненужные рати.

Труд – воспроизводство есть нормальная функция человека и может быть назван героизмом, если таковым считать любую человеческую жизнь и с жизнью связанную муку.

Героизмом все же считать можно нечто из ряда вон выходящее и, пожалуй, не связанное с обыкновенной деятельностью поддержания жизни.

Почему‑то труд русского крестьянина до колхозов не принято называть героическим.

Рим продержался бы дольше, если бы придумал соревнование и давал ордена за труд.

Труд должен быть «на себя».

[Закрыть].

После коллективизации начала распадаться большая работящая семья Мещаниновых.

Наконец‑то от тяжких для него уз удалось освободиться старшему Василию. Он ушел примаком к богатой некрасивой невесте. Вскоре переехал в Москву. Основательно подорвав здоровье непосильным трудом в юные годы, он умер перед войной.

Лиза вышла замуж в соседние Раздоры за рабочего подмосковного завода. И, кажется, удачно.

За человека много старше ее в Одинцово вышла тихая красавица Маша. Ее постигла послеродовая горячка. И я видел ее, похудевшую и подурневшую, с остановившимся взглядом, когда они с мужем приезжали навестить Шульгино.

На завод поступил Саша, вскоре женился на деловитой толстенькой Сане и еще до войны произвел многочисленное потомство, заселявшее постепенно пустеющий дом Мещаниновых.

Слабый здоровьем Петр поступил в техникум. Учиться ему было трудно. Занятия проходили вечерами, возвращаться в Шульгино было поздно. И он зимой ночевал у нас в передней. Социальные амбиции моей матери не могли допустить его хотя бы в мою комнату, где был лишний диван.

Алексей был призван в армию.

Поля вышла замуж за шульгинского. К ней заезжал я лет через пятнадцать после войны.

Митька тоже не стал крестьянином. Работает где‑то на заводе, женился. Говорят, пьет.

Младшая Леля, красавица, в Марию, принадлежит к неудачливому поколению невест военного времени. Она осталась одинокой. Работает в Москве медсестрой.

Старик Сергей Константинович помер до войны, а Аксинья Ивановна – в 1944 году. Она до кончины сохраняла дружбу с моими родителями, отец доставал ей редкий в ту пору пенициллин, когда она заболела воспалением легких. Но лекарства не помогли. Она скончалась, завещав моим родителям желание, чтобы они присутствовали при ее погребении.

Так разбрелась, развеялась большая крестьянская семья. Из десяти членов уже до войны только двое – отец и мать – не утратили связи с землей.

Да и то работали в колхозе лишь номинально. Старик хворал. Да и у Аксиньи Ивановны не было уже ни сил, ни охоты.

Во всех развитых странах нашего века происходит один и тот же процесс индустриализации города и деревни, а затем НТР – процесс, связанный с колоссальными перемещениями масс из деревни в юрод, из одного социального слоя в другой.

Эти колоссальные смещения, перемещения, перемешивания неизбежно связаны с ломкой психологической и социальной.

В саморегулирующемся обществе существуют естественные регуляторы процесса – экономические, регуляторы политического устройства – демократизма, традиции, среды и т, д.

Регуляторы не замедляют процесс, но тормозят его на поворотах, смягчают остроту, придают естественность течению.

Большую роль играет здесь такой фактор, как консервативное сознание среды, пересматривающееся медленно и как бы покрывающее процесс. Среда разрушается медленно, сохраняя свое нравственное ядро до тех пор, пока не сформируются новые центры нравственного тяготения.

В России же традиция такова, что социальные и экономические изменения происходят не средствами среды, а средствами политики. На Западе медленнее всего разрушается среда. У нас сперва разрушают среду средствами политики и при разрушенной среде путем реформы «сверху» создают субъективную схему нового, которая так или иначе далека от подлинной, естественной общественной потребности и после этого годами и десятилетиями утрясается – порывисто, с колоссальной затратой и потерей общественных средств и энергии.

Таковы были процессы при Иване Грозном, реформы Петра Таков был и 37–й год.

Недаром Сталин, кося глазом на историю, чаще всего примерял клобук Ивана или мундир Петра.

При разрушении среды и крушении сословного сознания единственным сплачивающим общество элементом остается нация и единственной общей идеологией – национализм.

Не Сталин ввел в России национализм. Он естественно заменял рухнувшие – космополитический гуманизм буржуазии и интеллигенции, природную религию крестьянства, вселенскую религию священства, интернационализм партии и рабочего класса.

Процесс этот происходил и происходит во всех странах на протяжении XX века. В разных странах по – разному. А в наиболее социально развитых и с некой поляризацией, с обратным процессом, с противопроцессом, который неминуемо будет усиливаться со складыванием новых социальных слоев.

Национализм XX века – результат социальной неутрясенности, перемешанности, крушения традиционных общественных структур.