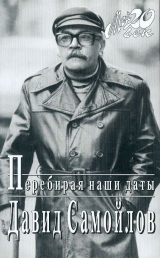

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)

Откуда‑то из‑за кустов полоснула пулеметная очередь. Мы примостили наш «максим» под елкой. Впереди, шагах в тридцати, мы разглядели немецкий дзот. Главным сектором его обстрела была поляна, а мы находились на самом правом его развороте, то есть как бы сбоку, почти с тыла. К дзоту вела траншея полного профиля, извилисто уходившая в лес. Сосны росли в десяти шагах от дзота.

С этим дзотом в одиночку воевал связной командира стрелковой роты Симонов.

Перед ним за толстой сосной кучкой лежали немецкие ручные гранаты с длинными деревянными рукоятками. Симонов брал их одну за другой и, разбегаясь и как‑то весело пританцовывая, кидал из‑за сосны, метя в амбразуру дзота. Оттуда строчил пулемет, но Симонов ловко прятался за сосну и продолжал свой самозабвенный танец – бой, веселясь и что‑то покрикивая. Тут азарт проснулся и в нас. Мы подползли поближе к дзоту, уже совсем обойдя его с тылу, и – уже не помню, как это было – в десять гранат рванули по дзоту и, попрыгав в траншею, вломились в него, и кто‑то метнул вглубь еще гранату. Дзот замолк. Там живых не осталось.

В траншее мы отдышались и перекурили.

Симонов пошел отыскивать начальство, а мы покинули траншею и стали вновь продвигаться вдоль опушки, возбужденные и повеселевшие от удачи. Не успели пройти и семидесяти метров, как немцы стали класть мины вокруг нас. Пехота сразу отошла в траншею, и тут миной убило Шипицына. Мы с Семеном поскорей оттащили назад пулемет.

На снегу перед траншеей лежал убитый Шипицын и три коробки с лентами. Боец из хозвзвода притулился на дне окопа, уткнувшись носом в землю и прикрыв голову руками. Его била дрожь. Он был, видимо, патологический трус. Это так же редко встречается на войне, как и патологическая храбрость, и действует так же убедительно.

Дождавшись, когда стрельба чуть поутихла, я оставил Семена у пулемета и пополз за лентами, ибо думал, что немцы собираются контратаковать и ленты нам скоро понадобятся.

Я дополз до коробок и поволок их за собой. Немцы сбросили серию мин, сухо лопнувших рядом, разметывая снег и грязня его черными разбрызгами земли. Кисло запахло порохом. Метров двадцать оставалось до окопа. Следующей миной, как палкой, огрело меня по руке. Рука онемела. Я почему‑то встал и тут же свалился, оглушенный взрывной волной.

Очнулся в траншее. Семен тер мне лицо снегом.

– Голова цела, – сказал он.

Я услышал его слова, как сквозь вату.

– Ступай в санвзвод. Может, ты хоть останешься живой.

Жизнь мне спас Семен. Под обстрелом немецких минометов он выскочил из окопа и на руках унес меня. Иначе следующей серией мин я был бы убит.

Было, наверное, около полудня и как бы перерыв на обед. Артиллерия работала где‑то слева, а у нас наступило затишье. Так окончился для меня этот эпизод маленького боя, который в письме командира роты моим родителям назывался «взятием укрепленного пункта противника», а мое поведение – «проявил геройство и отвагу».

Я простился с Семеном, который оставался у пулемета один, потому что солдата из хозвзвода можно было не считать. Он сидел на дне окопа и доедал плитку горохового концентрата из НЗ.

– Больно? – спросил он меня с завистливым участием.

– Пошел ты к такой‑то фене, – ответил за меня Семен.

Индпакеты наши были уже израсходованы, и он кое‑как перевязалмою руку рукавом нижней рубахи, а выше перетянул поясным ремнем.

Рука моя висела как чужая, не болела, а только мерзла. Кровь понемногу сочилась из раны, и холодные капли, накапливаясь на пальцах, падали в снег.

Опираясь на карабин, я поплелся в тыл вдоль опушки, по которой мы недавно шли вперед, дошел до леска за исходным рубежом атаки. В лесу было пусто и тихо. Светило солнышко.

Встретил знакомого связного Яроша. Тот свернул мне папироску и сунул в карман пачку тонкой бумаги…

– Мне‑то, может, не пригодится.

Надо было поскорей добираться до батальонного медпункта, потому что мог снова начаться артобстрел, и было бы глупо погибнуть сейчас от осколка, когда смерть только что ошиблась на двадцать сантиметров. Но я ослабел. В голове гудело, и быстро шагать я не мог.

Где‑то на просеке стояла разбитая полевая кухня. Наверное, везли обед на передовую, но рядом жахнула мина. Я заметил и термос для водки. Там на дне еще оставалось немного. Кое‑как наклонил и хлебнул два глотка, обливая ворот. Скоро стало теплее, но зато еще больше отяжелели ноги. Боковое сознание, которое чуть высунулось страхом, что могут убить, сейчас, когда главная смерть этого дня позади, опять куда– то убралось.

Время в бою продвигается толчками, и равные на часах отрезки не равны в сознании – некоторые вмещают в себя столько, что как бы растягиваются, другие сходятся в точку и лишаются протяжения. Время становится функцией зрения, обретающего свойство растягивать мгновенные впечатления и останавливать кадр, как в кино.

Первый бой оформливает солдатский фатализм в мироощущение. Вернее, закрепляет одно из двух противоположных ощущений, являющихся базой солдатского поведения. Первое состоит в уверенности, что ты не будешь убит, что теория вероятности именно тебя оградила пуленепроницаемым колпаком; второе – напротив – основано на уверенности, что не в этом, так в другом бою ты обязательно погибнешь. Формулируется все это просто: живы будем – не помрем.

Поскольку я по складу бесспорно принадлежу к первой категории фаталистов, этот бой, пускай небольшой, подтвердил реальность моего предположения о том, что убит я не буду.

Только с одним из двух этих ощущений можно быть фронтовым солдатом.

Почему я избрал дорогу, по которой пошел, не знаю. Может быть, она была единственная, ведущая в тыл, и должна была привести к батальонному медпункту – БМП. Шла она каким‑то унылым серым лесом без кустов, и потому я издалека увидел лодку – волокушу, в которой сидел человек и, отталкиваясь карабином, медленно плыл по снегу. Это был Прянишников. Лицо его осунулось, посерело, пот тек по щекам. Не знаю, где он обретался с тех пор, как был ранен, куда девались собаки, тащившие санитарные лодки, и где были санитары. Я ничего не спросил у Прянишникова, подал ему мой карабин и впрягся в лямки лодки– волокуши. Часа полтора, потом – под начавшимся обстрелом – мы медленно добирались до БМП, расположившегося в траншее на склоне какого‑то оврага.

– Прощай, Давыд, – сказал мне Прянишников.

– Прощай, Макар, – сказал я.

Он хотел еще что‑то сказать, но я не стал ждать и вошел в землянку медпункта.

До санбата я добрался уже поздней ночью. Просторные его палатки были набиты ранеными. Полбригады, наверное, было уже здесь. Хирурги и медсестры валились с ног. Уже вторые сутки они оперировали раненых. Раненые лежали на полу, порой постанывали, бормотали и вскрикивали во сне. Молодой парнишка громко стонал.

– Тебя куда ранило? – спросил его сосед.

– Палец отбило.

– Тогда молчи. Здесь тяжелей твоего раненые есть.

Яописал этот день так подробно потому, что в нем были минуты не– боязни смерти, и, кажется, прожит он был достойно.

Однако это был день боя и, значит, убийства. Как же можно достойно прожить день убийства?

С высшей точки зрения, с точки зрения высшей нравственной заповеди – «не убий» – вне ее фальшивых и уклончивых толкований, а именно в том прямом понимании, что никто не смеет посягать на физическое именно существование другого человека, – с точки зрения этой высшей заповеди день 26 марта был недостойным днем моей жизни.

Но я не ощущаю и не оцениваю его таковым.

Дело, мне кажется, в том, что нравственное состояние человека не всегда, и, скорее всего, очень редко, и где‑то в развитии человеческого существа, пребывает в высшей зенитной точке.

Наше существование внутри общества, внутри его особых категорий – нации, долга, закона, обычая, в окружении явлений И лиц, исторически сложившихся вне нравственного идеала, – это наше существование требует от нас практического осуществления.

Ибо вне практического осуществления нравственность становится абстракцией, и ее существование равно несуществованию.

В этом практическом осуществлении нравственности есть состояние преднравственности, то есть нравственное осуществление личности в конкретных обстоятельствах, в общественных условиях, когда, в сущности, для человека нет выбора между высшим и низшим либо в силу неразвитости, либо по принятому решению соучаствовать в определенной исторической или просто конфликтной ситуации.

Принцип «не убий» неминуемо должен быть нарушен в войне, даже справедливой, в состоянии самообороны или защиты другого от убийства.

Осуществление естественного права самозащиты или защиты национальной, или социальной, или личной и относится к сфере преднравственности.

И конечно, не покаяние, не ощущение греховности этого состояния выводит личность за его пределы – к высшему принципу, к идеалу.

Состояние преднравственности не является предметом оценки. Оценивать его можно только с точки зрения тенденции и завершения.

Преднравственность достойна, если ведет к нравственности. Преднравственность деградирующая не имеет оправданий.

Основная беда нашего военного поколения литературы в том, что большинство ее представителей в поэзии и прозе преднравственное состояние ретроспективно оценивают как свое высшее нравственное достижение. Потому и нет «военного периода» в нашей литературе, вернее, есть – лишь по внешним признакам, количественно, а не качественно. «Военный период» по нравственному качеству не отличается от всех других времен литературы воспевания власти.

Подражатели Льва Толстого в отдельных случаях могли копировать его интонации и повторять его ситуации, не понимая истинного значения нравственной позиции Толстого по отношению к войне, проявившейся уже в «Севастопольских рассказах». В сущности же, наша военная литература стоит на точке зрения иронической солдатской формулы, принятой всерьез: «война все спишет».

Нет, не спишет! Не списала

Роман про себя

Завиден язык повествований XVIII века! Хорошо бы слогом «Вильгельма Мейстера» описать эту часть моего учения. Деревянные вагоны санлетучки и детей, подбегающих к дверям на маленьких станциях, просивших: «Дяденька, дай хлебца или супчика!», описать ночную бомбежку в Волховстрое, где наш состав стоял между горящими цистернами и эшелонами со снарядами, и раненые выбрасывались из вагонов и ползли, кто не мог бежать, подальше от станции; описать фронтовой госпиталь в Бокситогорске, а потом госпиталь в Рыбинске, набитый ранеными, где мы лежали по двое на койке, и сосед мой, повар, могучий детина, оттеснивший меня на железную перекладину, мучил разговорами о кулинарии, часто повторяя слово «фритюр»; и чувство голода, потому что медсестры не успевали нас накормить; и погрузку в настоящий санпоезд с рессорными койками, в вагон, куда приходил баянист; и как нас везли далеко на Урал; описать, что где‑то окончилось затемнение и мимо пошли освещенные города, а днем в окно были видны ручьи и подтаявшие сугробы; на душе было радостно, потому что – живой.

Мы прибыли в Красноуральск во второй половине апреля. Этот город окружен зелеными холмами; холмы – Уральские горы. Близко к полуночи здесь еще видна полоска вечерней зари.

Красноуральск открыт с четырех сторон. Он новый. Прямые и пустынные улицы не замощены, барачного типа дома не успели постареть. На телеграфных столбах не высохли медовые слезы. Рядом – шахты, медеплавильный завод, железнодорожная ветка. Пустыри, даже в центре, вскопаны под картошку.

Население города состояло тогда преимущественно из женщин, казалось, – из молодых. Может быть, старухи сидели по домам, а мимо школы, в которой был размещен эвакогоспиталь № 1932, ходили те, кто помоложе, и, не смущаясь, поглядывали на окна, где торчали весь день молодые солдаты в гипсах и повязках.

На Урале в русских лицах проступают татарские скулы, местный говор округлен и приятен.

Чуть оправившись от первых болей, я начал читать запоем. В бывшей школьной библиотеке были пестрые книги: Стендаль, «Разговоры Гёте с Эккерманом»; Алексей Толстой, Всеволод Иванов, Павленко и даже первый том «Эстетики» Гегеля.

Важных и оригинальных мыслей в любой период жизни у нас не так уж много, и они у разных людей поразительно схожи, поэтому часто приходится признавать правоту людей чуждых, а то и враждебных. Только фанатики способны отринуть идею, если она высказана не их устами. Не надо бояться совпадений. Ум, состоящий из самых верных и благородных определений, часто не выше банальности. Уникальность ума проявляется во взаимодействии мыслей, в их сцеплении, в особенности их произрастания, в том веществе мышления, которое уникально и неповторимо.

Многие мои госпитальные размышления были неглупы. Но вещество их было водянисто.

Все же что‑то в них было, вернее всего – признак времени, ощущение его.

Устная эпопея «Поколение сорокового года» разрасталась и оформливалась во мне, став костяком для разнородных размышлений. Она уже приобретала некое строение, то есть строй мыслей, и части ее носили весьма характерные названия.

ЧАСТЬ I: Освобождение от сует (1939 год – Финская война).

ЧАСТЬ II: Воспитание чувств (Финская война – 22 июня 1941 года).

ЧАСТЬ III: Воспитание характера (вся война до конца).

ЧАСТЬ IV: Солдаты возвращаются с войны (неопределенное число послевоенных лет).

И наконец, эпилог под названием «Соразмерность замыслов и прав».

Забавно, что роман мой осмысливал не только прошедшее, но и расчислял будущее, что гулял по времени вперед и назад.

Не так уж плоха мысль о соразмерности замыслов и прав, не только я, неопытный в мыслях юноша, но и мудрый Пастернак в своих фронтовых записях, но и прожженный граф Алексей Николаевич Толстой в своем дневнике тоже мечтали о соразмерности права и замыслов. И замысел этот был – свобода. Война была осмысленна и одухотворена, кровь только в том случае не зря пролита, если замысел о свободе приобретал право на осуществление.

Мы знаем, какое крушение потерпел этот замысел в 1946–1948 годах, как грубо был пресечен и изничтожен. Но те, кому удалось прожить до нашего времени, знают, как мощен оказался заряд этого замысла, и, как ни трудно осуществляется он в сознании всех поколений русского общества, он неминуемо должен воплотиться.

До июня я был лежачим больным. Конспектировал Гегеля. Писал длинные письма преданной приятельнице Э. Чериковер, рыжей поэтессе с лиловым от смертельной болезни лицом, бесконечно верившей в меня и всегда в кого‑нибудь влюбленной. И переживал туманные письма В.

Едва разрешили встать с койки, как я с новым другом – морячком Петькой Срословым – стал смываться в город.

Госпиталь наш отличался стилем сугубо штатским. Начальником его была славная толстая баба в чине полковника медслужбы. Врачом моим был незабвенный Яков Яковлевич Иванов, бывший земский врач, добряк и идеалист.

Медичка третьего курса Аллочка, ведавшая сероводородными ваннами и потому прозванная Серочкой Водородовной, достала мне гимнастерку, брюки и сапоги.

Дом культуры был центром жизни городка. На танцплощадке происходил скромный парад красноуральских невест и вдов. Мы, раненые, стояли шеренгой вокруг. А внутренним кругом, редко вальсируя – шерочка с машерочкой, – циркулировали они.

Во время фильма «Свинарка и пастух» рядом со мной, навалясь телом и жарко дыша, сидела райкомовская повариха Леля, тридцатилетняя, изнывающая, в сиреневом, чуть не лопающемся крепдешине, – Леля, готовая на все. Она неловко надавила на мой гипс. Я пискнул и очнулся.

Мы пошли втроем – Леля, Петька Срослов и я. Она проворно поджарила яичницу на сале. Выпили спирту.

Потом я сидел часов до трех ночи на пороге барачного дома и ждал Петьку. Без него в госпиталь вернуться я не мог. Мы влезали в окно. Сперва я подсаживал его – он был ранен в ногу. Потом он здоровыми руками втаскивал меня…

Я полагал, что знаю не только, о чем надо писать роман, но и как следует писать.

Фраза должна быть сжата. Следует избегать иностранных слов там, где можно изъясниться русскими… Фразы отрывистые и напряженные в иных местах обогащать сложными и плавными периодами, чтобы слова обнаруживали богатство звучания и смысла. Помнить: основное – смысл. Если мысль хороша – ей легко воплотиться в слово. Уподобления редки и неожиданны. Обилие метафор делает стиль вычурным и раздробленным. Основное– эпитет. Он выдерживает испытание временем. Сравни «облака, как перья на шляпе». Или просто – «перистые облака».

Самое любопытное, что, давая себе столь разумные советы, я не собирался писать роман и никогда всерьез не приступал к делу.

Может быть, мы стали слишком холодны, записывал я, в своем безудержном желании дойти до сути. Наше существование противоречиво и парадоксально. В мире, разъятом страстями, мы пытаемся сохранить единство разума и сердца. Отрекшись от романтики, живем по канонам романтизма; избавившись от тщеславия, приобретаем самоуверенность; дойдя до утверждения, продолжаем отрицать. Способные двигать горы, все еще бросаем камешки…

…У меня холодное сердце и пламенный ум, записывал я в ту пору.

Официальной моей девушкой числилась Валя Тархова, хорошенькая секретарша из госпитальной канцелярии. Помню до сегодня ее матерчатые туфельки. Она была так опрятна, что только сейчас я понимаю, как бедно была одета. И оттого сжимается сердце.

У нее был поклонник – пожилой мрачный бухгалтер. Он приходил на танцплощадку, становился под деревом и, набычившись, смотрел на Валю. Она зябла под его взглядом, брала меня под руку и поправляла воротничок гимнастерки. Относилась ко мне по – сестрински.

Для разработки пальцев раненой руки мне принесли беззвучную клавиатуру. Играть на ней было скучно. В «красном уголке» стояло старенькое фортепиано. Я приходил туда и подолгу барабанил военные песни и немыслимые импровизации. Оттого слыл музыкантом. Срослов благоговейно сидел у меня за плечом, допуская в храм искусства только избранных. Среди них присутствовали безногий узбечонок Ахмедка и малый со множественным ранением всего тела. Он был загипсован от пупка до шеи, руки разведены в жесте парковой статуи и откликался на прозвище Статуй.

Узбечонок нам был нужен. Палату безногих не проверяли после отбоя. Яперетаскивал Ахмедку к себе на койку. Дежурный врач ощупывал Ахмедку, спавшего за меня. Расплачивался компотом.

В музыкальный салон приходил еще и рентгенолог. Тихий идиот, сочинявший романсы на собственные слова. Кое‑как я записывал на нотной бумаге его опусы.

Якову Яковлевичу я дарил фривольные стишки и эпиграммы на местные темы. Старик хохотал до слез, дивился легкости слога и лечил не торопясь.

Главный хирург по кличке Тишка, похожий на мясника одеждой и повадкой, однажды призвал меня в свой кабинет. Он был молчалив и страшен. Яков Яковлевич присутствовал тут же. Он велел мне прочитать эпиграммы. Тишка молчал. Он достал какие‑то щипцы, зажал меня между коленями и, недолго пошарив в свище, вынул осколок с полкуска пиленого сахару. Я охнул. И тогда Тишка захохотал.

– Ловко, – сказал он басом, – ловко пишешь.

Над стишками моими потешался весь госпиталь, и я выхлопотал командировку в Свердловск, где в ту пору находился ИФЛИ, вошедший в состав Московского университета. Хотелось повидать кого‑нибудь из ребят.

С трудом влез в вагон. Петька подал мне в окно парусиновый наматрасник в красную полоску, набитый продуктами. В госпитале не поскупились. Я долго стоял на одной ноге в полукупе, балагуря с тремя девицами, чудом уместившимися на четверти нижней полки. Поезд уже набрал скорость, когда к нам пробился курчавый заика средних лет, оказавшийся писателем Евгением Пермяком. Он потребовал, чтобы раненый лейтенант освободил ему место на верхней полке. Лейтенант спокойно острил. Четверть часа их полемика веселила вагон.

Настала ночь. Япримостился на полке в полувисячем положении. И долго врал Пермяку про фронт. Он ахал, восхищался русским интеллигентом из армейских низов. Горячо приглашал к себе. Обещался написать обо мне Шагинян. Однако адреса не дал.

Н. пережил любовь и радость, и печаль, записывал я. Но все это как‑то в нем исказилось из‑за вечно неудовлетворенного самолюбия.

Его лучшие дни прошли в кругу людей, которых он впоследствии презирал, но чья печать осталась на нем навсегда.

Эти люди много знали, были добры и скромны. Они гордились своей скромностью, а это худший вид тщеславия.

То, что происходило в них, они считали сугубо важным, ибо не знали и не хотели знать иной жизни, кроме своей. Такого рода люди по – особому наивны – тщеславной наивностью.

Они любили друг друга, но больше никто им не был нужен. Остальной мир казался им банальным, они считали, что живут «не как все». В попытках быть «не как все» они постепенно утратили искренность и начали актерствовать. Они даже не заметили, как превратились в актеров.

Н. жил между этими людьми и до поры не хотел от них отличаться. Читал нараспев «Соловьиный сад» Блока и таскал в кармане бодлеровские «Записки вдовца».

Вечные усилия извратили его характер.

Иногда естественные чувства готовы были прорваться простыми словами. Но он мгновенно ловил себя на этом, смущался и произносил родившиеся слова тоном насмешки, обесценивавшей их значение. Потому посторонним казалось, что он знает еще что‑то. А он ничего не знал. И к девятнадцати годам почувствовал скуку.

Утром, подъезжая к Свердловску, я пригласил трех своих соседок в театр. Собственно, интересовала меня одна – красотка Нина.

Ввечеру я стоял у оперного театра, купив четыре билета. Рука моя была в лангете. На плече висел мешок из матрасной ткани, похожий на флаг Соединенных Штатов. Девицы долго не шли. Наконец появилась подслеповатая Вера. Язверел от досады. В последнюю минуту прибежала Нина, и мы втроем вошли в театр.

Давали «Дон – Кихота». Танцевали Дудинская и ленинградский балет. Меня угнетал матрас. Япытался – сдать его в гардероб, но гардеробщица наотрез отказалась:

– Украдут продукцию – а я отвечай.

Пришлось идти в ложу с полосатым мешком.

Заиграла музыка. Нина сидела рядом, прижимаясь плечом.

В антракте я уныло кружил по фойе под руку с Ниной, волоча злосчастный матрас.

Зал был наполнен отощавшими балетоманами, солдатами и девушками. Бледной казалась музыка, бледными выцветшие декорации. Лица балерин под гримом были худы и печальны.

Весела была Нина, когда я провожал ее пешком через весь город куда‑то в дальнее предместье. Она рассказывала о женихе, фронтовом офицере. Светало.

Отыскать Московский университет оказалось делом нелегким.

Я стоял, ожидая трамвая. И вдруг откуда‑то с неба слетела – в белом легком платье – бледный ангел на плечо – моя соученица Милочка Ляхова – с поцелуями, со слезами: «Откуда? Жив? Слава богу!»

Университет в этот день, оказывается, возвращался из эвакуации в Москву.

Собралась небольшая толпа. Говорили, что, дескать, невеста, а жениха, мол, убило. Думала, что убило. А он раненый. И не знал, куда писать.

И уже кто‑то из женщин всплакнул. Мы уехали в трамвае, а на остановке, наверное, еще долго говорили о нас.

В общежитии находились только девчонки. Потом отыскался Орлов по прозвищу «Мясо» – за прыщавое лицо. Он сейчас, говорят, профессор. И милый Милька Люмкес, единственная отрада, – близорукий Люмкес, настолько подслеповатый, что его отчислили из действующей армии доучиваться истории немецкой литературы.

Все заняты были сборами. Я обижен был равнодушием и вялостью, с которыми отреагировали на мое лихое явление. «Тыловые суки!» – разочарованно думал я. И стал вынимать из матраса угощение. Тут все оживились. Я извлек, две буханки белого хлеба, сало, банку с американской колбасой, сахар и масло. Еда исчезла мгновенно. И тогда все словно опьянели. И тогда только обрадовались мне. Я понял, что вялость была от голода. И девочки, и милый Люмкес действительно опьянели от еды.

Я читал стихи. И какой‑то шальной математик, как теперь выяснилось – один из братьев Ягломов, вопил, что это здорово. И Милька расспрашивал и рассказывал. Мы никак не могли наговориться.

Милый Люмкес, который тогда уже прекрасно переводил Рембо и Грифиуса; Люмкес, который вернулся в Москву из эвакуации в мае 43–го года и вскоре, несмотря на слабость зрения, попал на войну и успел погибнуть; милый, умный, ученый Люмкес, от которого осталось лишь несколько переводов, – как жадно разговаривали мы в тот день!

К вечеру я помог ребятам погрузиться в эшелон, отбывавший в Москву. Мы с Милочкой Ляховой стояли в тамбуре. Эшелон тронулся, и я проехал до какой‑то ближайшей станции. А когда простился и сошел с поезда, была уже ночь, звездная, теплая, ясная. Составы на Свердловск не шли. Я прошел по путям, потом свернул в кусты, подложил под голову опустевший матрас и заснул, счастливый, вольный, сам по себе, не отягченный ни домом, ни бытом, ни совестью.

Так спалось только тогда, во время войны, в часы отдохновения и свободы.

В госпитале ожидали меня два письма. Одно от В., где она в своей меланхолической манере сообщала об отъезде в Якутск с геологической партией. Надо было послать ей телеграмму: «Приезжай!..» Но было уже поздно.

Во втором письме родители переслали мне краткое сообщение из пулеметной роты, где говорилось, что я представлен к боевой награде.

Скромный бой, в котором я был ранен, сразу представился мне в новом литературном оформлении. Приятно было поверить в геройство и отвагу и в укрепленный пункт. Это был язык сводок Информбюро. Медаль сияла в моем воображении. Я, впрочем, ее так и не получил.

Тем не менее письмо из роты наполнило меня чувством благодарности и новым солдатским самоощущением. Остальную часть войны я был уже не новобранец, а бывалый воин, «проявивший геройство и отвагу при взятии».

В госпитале пробыл до 9 августа. Уже начала одолевать скука. Приелись госпитальные удовольствия. Приказ о выписке я встретил почти радостно. Последний раз побренчал на фортепиано. Сзади хлюпал носом Петька Срослов. Он пошел меня провожать. Зашли к Вале. Она выкинула все лишнее из моего вещмешка. Уложила чистые подворотнички, носовые платки, нитки и прочую мелочь. Все домашнее, опрятное и бедное, как сама Валя. Потом начала укладывать чуть не месячный свой паек продовольствия. Я протестовал. Тогда она заплакала. Мы плакали втроем – она, я и Петька. И это облегчило нас. Почти весело мы отправились на станцию. Меня подсадили в окно вагона. Валя и Петька кричали, чтоб писал. Обещались друг другу увидеться.

В тени у багажного сарая стоял, прислонившись к стене, Валин бухгалтер и ждал своего часа.

В самодельной записной книжке тех дней в виде эпиграфа стояло изречение из Ницше: «Что не убивает меня, то меня укрепляет».

Откуда мог появиться характер, подобный К., записывал я. Он был болезненно честен. Это качество всегда выражалось у него как‑то порывисто, мучительно и неловко. Сильные натуры обычно страдают излишком любви, смелости, упорства. Но как бы бурно они ни проявлялись, в них всегда остается определенная гармония. Люди от природы слабые страдают от излишка других чувств – веры, честности, долга. Но эти качества всегда проявляются как‑то неровно, искривленно, болезненно То, в чем им отказала природа – внутренняя сила, то есть умение жить – непременно восполняется истерическими порывами самооценки.

Сильные люди редко бывают фанатиками. Фанатизм – сила слабых.

Страшным напряжением воли они заставляют себя следовать раз избранному пути. И ужасаются, что малейшее отклонение их погубит. Поэтому они разрушают вокруг все соблазны жизни.

Четвертый раз за войну я пересекал Россию. Она казалась веселей и спокойней. Может быть, оттого, что в воздухе чувствовалась светлая осень.

В Горьком на вокзале какой‑то солдатик, оглядев мое обмундирование, сказал:

– Сапоги продай, солдат! В запасном все равно отберут.

Вдвоем отправились на барахолку, где сменяли новую обмундировку на б/у третьей степени, получив приплату хлебом и салом, и тогда уже отправились в полк.

В лагерях запасного полка под Горьким, в Марьиной Роще, на голых нарах гвоздем кто‑то нацарапал истинно лагерное изречение:

«Кто не был, тот побудет, кто был, тот не забудет. Учти! Горя хлебнете!»

Мне как всегда везло. Не успел я горя хлебнуть и учесть, как нас построили в одну шеренгу, скомандовали рассчитаться по порядку номеров.

Я был девяносто девятый. Отсчитали сто человек. Сотый – Сашка Лебедкин – будущий друг.

Нас повели в речной порт, погрузили в нутро пароходика. Мы тут же завалились спать на верхних полках трюмного помещения. Делать было нечего, куда везут – неизвестно, а двухдневный сухой паек съеден еще на пристани. Оставалось спать.

Через ночь высадились на берег в Лыскове. На маленькой пристани одинокая старуха стерегла рогожные кули.

– Что у тебя, бабка?

– Три упокойника…

От Макарьева через приволжские дубравы пошли в леса километров за тридцать вверх по Керженцу; там, в Усть – Ялокше, и разместились в шалашах и балаганах.

Нам предстояло заготовлять дрова для полка.

Уничтожение леса – признак цивилизации, а не культуры. Но сама рубка деревьев – жестокая азартная работа – сродни охоте. При этом переживаешь азарт и жестокость подлинной борьбы за существование. Дерево падает, трепеща всеми ветками, со вздохом, как живое существо.

Переделка природы пока означает ее погибель. Люди, деревья и звери уцелеют только в том случае, если цивилизация подчинится культуре. Утешает, что культура непрерывна. Мы забыли, как плетут лапти. И помним «Песнь о Гильгамеше».

Валить лес – работа тяжелая, но здоровая. С рассвета до трех – четырех дня мы валили березы и елки, обрубали ветки, крыжевали стволы и таскали на плечах двухметровые поленья километра за полтора к реке. Жгли сучья. От больших костров стлался трехслойный дым – белый, черный и зеленоватый.

Потом отдыхали, варили обед в котелках. На троих – два котелка. Моими сотрапезниками были Сашка Лебедкин, паренек с Ветлуги, природный лесовик, и Ванька Козырев, толстый прожорливый увалень, по военной профессии – санинструктор. У Ваньки ложка была величиной с черпак. И поскольку хлебали мы по очереди – ложку я, ложку Сашка, ложку он, – то добрую половину котелка выхлебывал Ванька; особенно жалко было, когда дело доходило до гущи. Сашка однажды выкрал Ванькину ложку и подстрогал ее до нормальных размеров. Ванька в обед достал ложку, поглядел, огорчился. Но смолчал.

Пообедав, мы с Сашкой отправлялись добывать пропитание: то шли по грибы, а то – в полузаброшенный поселок лесорубов. Там спали полночи, а потом во тьме пробирались к совхозному полю воровать картошку.

Жизнь у нас была вольная, потому что лейтенанты, посланные с нашей командой, обосновались в селе, километрах в двадцати от наших делянок. И там, по слухам, прижились при учительницах. Гуляли и пили. А по ночам шало носились в полуторке по лесным дорогам, выменивая на заимках солдатские пайки на самогон. Нам от пайков доставались крохи. Но на свободе и мы кое‑как кормились. И были рады, что лейтенантов с нами нет.