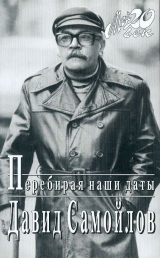

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 37 (всего у книги 39 страниц)

Да – Наличие индивидуальности дает нам указание, что кроме наследственности и среды (а она есть тоже форма наследственности) есть еще нечто – свобода воли. Более того – наличие индивидуальности указывает еще и на то, что свобода воли – величина большая, чем наследственность.

Разность этих величин – талант.

18.9. В нашем обществе разгул мыслей. Равнодействующая их равна нулю. Мы не двинемся с места, пока не победит простая мысль: так жить нельзя.

14.12. Поэзия стала падать в XX веке, когда понятие о ее величине заменилось понятием о ее направлении. Разделение поэзии на левую и правую сбило прежде всего самих поэтов и породило целое племя легкомысленных талантов от Элюара до Незвала.

«Деревенская проза» – тоска инкубаторской курицы по курятнику. Кажется, что куры были лучше и в супе вариться было приятнее.

Имена целого поколения русских поэтесс – Белла, Новелла, Юнна – дают представление о среде, из которой они вышли, и о том, почему они более или менее – ломаки.

1978

4.3. Есть литература первого и второго сорта. Шкловский правильно говорил, что они питают друг друга и взаимодействуют.

Но есть литература третьего сорта, она никого не питает и ни с чем не взаимодействует. У нее есть читатель тоже третьего сорта, вместе с которым она исчезает бесследно.

«Деревенская проза» – литература полугорожан, победивших и пришедших к власти. Оказалось, что вся революция совершалась ради этой победы.

Деревенщики подспудно это понимают, и потому редкие из них революцию и все ее последствия бранят.

Они пишут свою историю, то есть историю своего восхождения. Деревенское детство, его скудость, его беды с достигнутых вершин кажутся законным истоком, а нынешнее положение как бы заслуженной наградой. Никакого другого понимания им не нужно. Деревенская ностальгия – масонский знак победивших полугорожан. Внутри этого законная гордость: «Вона – кем мы были, а эвона – кем стали».

Чем талантливей «вона», тем уверенней «эвона».

13.4. Истоки «деревенской прозы». Бичер – Стоу. «Хижина дяди Тома».

9.7. У евреев есть одна привилегия– избирать нацию. Но нация часто вовсе и не стремится, чтобы ее избирали евреи. Это неудобство, неприятность, иногда даже – кровавая трагедия, зато и залог бескорыстия выбора.

Если выбор не означает перевеса обязанностей над правами, он ничего не стоит.

Поэтому с величайшей осторожностью надо относиться к эмиграции евреев. Еврей – эмигрант перестает быть русским, как только покидает Россию. Он становится немецким, французским или американским евреем родом из России. Русский эмигрант – русский изгнанник.

Еврейский – человек, воспользовавшийся привилегией выбора нации и – часто – отдавший предпочтение правам над обязанностями.

Все слова о защите русской культуры в устах еврейских эмигрантов – блеф.

Культуру, в силу взятых обязанностей, они имеют право защищать здесь. Там нация не налагает эту обязанность.

Сионисты или космополиты, со своим эгоцентризмом, в сто раз честнее, чем наши евреи – диссиденты со своими клятвами в любви к России и русской культуре и со своими жалкими словами о том, что не хотят, чтобы обижали их детей.

Для русского еврея обязанность быть русским выше права на личную свободу.

Современная лирика – не чувства и мысли, а ощущения и состояния. Поэтому она многословна, велеречива, жеманна и переполнена лишними предметами. Лирики относятся к своим состояниям с той же скрупулезностью, с какой старые люди к своему здоровью. Они не упускают принять снотворное или слабительное, оттого и веет от этой лирики снотворным и слабительным.

Любовь к своим состояниям – общая черта.

Качество зависит от характера и таланта.

Самый милый предметный мир – у Кушнера.

Самое милое жеманство – у Ахмадулиной.

На двух полюсах ломанья – Мориц и Глушкова.

13.7. Мы бы хотели, чтобы раскачка, заданная после 1953 года, остановилась в «разумных» пределах, т. е. в фазе доброго либерализма с его нравственными понятиями.

Отталкивание неминуемо должно было пойти дальше, чтобы на все прежние pro объявились новые contra.

Интернационализм – шовинизм, космополитизм – почвенность, демократизм – монархизм, безверие – суеверие, восстание – реформизм, Петр 1 – Аввакум и т. д.

Чего мы хотим, сами начавшие это? «Подморозить»? Значит, и мы входим в круг тех же дилемм.

Раскачка задана еще на два поколения. Потом пойдет обратное.

Для этого образуются и условия: конец урбанизации, оформление сословий и их сознания.

Нельзя бояться.

Противники революционизма идеализируют русскую власть. Между тем русский революционизм заимствовал методы у русской власти: узурпация, террор, отъем, непризнание закона

Возрождение русского стиха началось с Анненского и Сологуба, чему немало способствовали французы. Поначалу явление нового стиха не было замечено.

Анненский открывал дорогу гениям. Впрочем, Блок возник независимо. Дуновение мировой литературы он ощутил у немцев.

Белый – почти гений. У него огромное количество мыслей (столько не нужно), но нет внутреннего звучания, внутренней идеи, ритма, музыки. Он всю жизнь этого ищет, пытается слепить из внешнего материала. Ритм остается внешним.

Следующий – Хлебников. Блок прислушивался, Хлебников искал. От них идут две струи, сошедшиеся в зрелом Пастернаке.

Гумилев внес «английское» начало, энергию.

Середина 10–х – середина 20–х годов – пора гениальности. За десятилетие явились Ахматова, Пастернак, Маяковский, Есенин, Мандельштам.

Тут же «меньшие»: Цветаева, Ходасевич, Асеев.

20–е годы – начало упадка.

Идет «освоение». Но еще высока культура стиха. Тихонов, Сельвинский, Багрицкий, Кирсанов.

Формируется Заболоцкий.

В 30–е годы стих падает.

«Остаточные явления» – Тарковский, Петровых, Мартынов.

Как и в XIX веке, после падения пушкинского стиха, упавшая культура порождает некрасовскую школу, так и здесь являются «в чем мать родила» П. Васильев, Смеляков и Твардовский. Все трое – таланты «нутряные».

Самое крупное явление– Твардовский, который умеет широко мыслить.

1979

25.1. Лучше понятия без ума, чем ум без понятий. Ум без понятий не выполняет подлинной своей функции, он тратится на соображения, на мысли, а не на понимание истины. Самородки тратят много сил на обретение понятий. Интеллигенты, которым понятия даны средой, мыслят, как правило, более результативно.

Постоянно происходит диффузия прозы и поэзии. Пушкин назвал «Онегина» романом, Гоголь «Мертвые души» – поэмой.

Некрасов вводит прозу в поэзию, Тургенев – поэзию в прозу.

Ахматову производят от прозы.

То же думал о себе Твардовский.

«Деревенская проза» идет не от Овечкина и Яшина, а от Твардовского.

Твардовский написал последнюю былину – «Теркина». Не знаю, будут ли его читать через сто лет. Может быть, и будут, если «всеобщее» сознание мало продвинется и высокое будет постигаться народом только путем подвига и самоотречения, то есть путем самоуничтожения. Эту черт}' России Твардовский выразил очень точно.

Высокие понятия не в материи жизни, а в предсмертном порыве.

7.3. От чисто фашистского образа мыслей нас спасает привычка к брехне, идеализм лжи. В нас есть десятилетиями воспитанный сентиментализм, мешающий все жестко додумать до конца, до голой схемы.

Наверное, до поры до времени правящему слою невыгодно, чтобы в любую сторону было додумано до конца.

28.6. Мысли умного человека, с которым несогласен, не раздражают. Раздражают мысли глупого человека, с которым согласен.

30.9. В современной российской мракобесной мысли, которая воистину завладела массами, антисемитизм играет непомерно большую роль.

Свидетельство скудости этой мысли.

Но, кажется, дело дошло уже до стенки.

Отрезвляющееся общество, естественно, должно задать себе вопрос: неужели нация настолько ничтожна, что кучка иудеев могла разложить царизм, другая кучка произвести революцию в великой стране, а третья – устроить тридцать седьмой год или коллективизацию, разрушить церковь и так далее и до сих пор разрушает экономику, традицию, культуру, нравы и так далее.

Что же это за нация?

Англичане или французы никогда не позволят себе думать так.

1980

22.4. С образованием Израиля, то есть с осуществлением сионистской идеи, окончилась профетическая миссия еврейства.

Породив идею избранности, иудейство погибнет от нее. Сейчас все нации – избранные.

Последняя роль, которую может сыграть иудейство, – отказаться от идеи национальной исключительности.

Перед ним – два пути – моральное и физическое истребление либо присоединение к молодым нациям, ассимиляция.

Ассимиляция – примат идеи культуры над идеей нации. За этим будущее. Или человечество закостенеет и погибнет в национальной жизни. И утеряет вселенское.

6.5. Право – вещь неудобная. Гораздо удобней – бесправие.

7.5. Булат Окуджава весь построен на неточности слова. Точно его состояние. Поэтому его песни невозможны в другом исполнении.

8.5. Материализм требует гораздо больше неразумной веры, чем идеализм. Ибо приходится верить, что цивилизация, культура, поэзия, любовь происходят из тупого стремления белковой молекулы сохранить свое устройство. Стоит ли мыслить ради этого?

Процесс ассимиляции неизбежно болезнен. Отказавшись от исключительности, евреи должны принять низовую, самую бесславную роль в обществе, роль низшей касты. Этим страданием, этой дискриминацией они искупят идею исключительности и докажут, что принадлежность к культуре и есть принадлежность к нации.

Все, у кого есть амбиции, должны отказаться от этой роли и стать евреями Израиля. Или никем.

30.6. Надо возвращаться к непритязательности Блока. Форма придет сама собой. Форма – это всеобщая идея.

3.7. В поэзии М. курица лжи заклевывает цыпленка правды.

Смерть Гидаша – ужасная смерть материалиста. В его предсмертных стихах ничто не располагает к сочувствию.

В них нет высокого таинства смерти.

10.7. Провинциальность– форма жизни; провинциализм– способ мышления.

11.7. Марксизм– грубое соединение позитивизма с ницшеанством посредством грубо же понятой гегелевской диалектики.

8.8. Декабристы «покаялись», потому что почувствовали, что подвиг их только начался 25 декабря и что им нужно покаяться в намерении стать на место власти.

25.8. Ошибка в том, что путают науку со знанием. Наука лишь часть знания. Мы знаем больше, чем наука!

21.12. Время на демократизацию «сверху» было безнадежно упущено в конце 50–х – начале 60–х годов. Времени было отпущено мало, 4–5 лет. «Новый класс» еще не вкусил непосредственность власти. Его «посредствующей инстанцией» был сталинизм, который мог пресечь слишком грубую жажду хорошей жизни. Диктатура Сталина в известной мере сдерживала претензии «нового класса».

В пору, когда органы «нового класса» – аппарат, ГБ, армия – были растеряны натиском Хрущева, возможен был «переворот сверху» в пользу демократии.

Хрущев не выполнил своей исторической миссии, ибо не поверил в интеллигенцию.

После него настала диктатура расхитителей и безнадежная эволюция.

Изучая эволюцию чего угодно, даже зажигалок, мыслящий человек может предсказать ближайшее состояние общества.

Ближайшая проза исходит из Платонова, Булгакова, Фолкнера и Сэлинджера.

Поэзия в упадке. Ее новый взлет возможен лет через 15.

1981

29.1. Главное свойство жизни – самосохранение.

Поэтому жизнелюбивые натуры эгоцентричны. В смерти мы боимся утраты нынешнего состояния, не думая о состоянии грядущем.

Труднее всего смерть для материалистов, даже для такого сопротивляющегося материализму, как Толстой.

Родина это не там, где хорошо или плохо, а без чего нельзя, как рыбе без воды.

Я, при тоске по вселенскому, в сущности не космополит, а почвенник.

31.1. Сейчас почвенники все. Но множество оттенков– от просветительства и сохранения культуры (Лихачев) до этнографического экстремизма и ненависти ко всему «чужому».

Либеральное почвенничество явилось в результате крушения «вселенской» идеи, как естественная антитеза. Такого рода почвенничество было близко нам даже в конце 30–х годов (Коган, Кульчицкий), хотя тогда казалось не отказом от вселенской идеи, а «уточнением» ее.

Крайнее почвенничество произошло в результате крушения деревни и стало идеологией «полународа». Оно сразу отыскало себе духовных отцов среди славянофилов конца века. Ибо этого рода почвенничество тесно связано с властью. Поскольку власть у нас не народная, а скорее «полународная», то есть отражающая состояние «полународа»

Фантазия, направленная на себя, – страх, фантазия, направленная на другого, – сострадание.

Оба вида присущи художнику.

7.2. Поэзия 80–го года сплошь ретроспективна. Ее тема – память. Двадцатилетние вспоминают себя десятилетними, тридцатилетние – двадцатилетними и так далее.

Отсутствие энергии в настоящем и перспективы в будущем обращает поэзию в прошлое.

Нравственная ретроспекция деревенской прозы сильно повлияла на поэзию. Множество поэтов стали тянуться позади прозы.

Это признак упадка, отсутствия свежих идей.

7.3. Ирония не мировоззрение, а предел мировоззрения. Убийственна вовсе не ирония, убийственно (в буквальном смысле) мировоззрение, лишенное этого предела.

17.4. Если признать Бога и в нем увидеть смысл творения, то возникает вопрос еще более высокого порядка: в чем смысл существования Бога?

6.5. Галя говорит: жаль, что в наше время нет Пруста, который умел с такой подробностью писать полноту жизни.

Для этого у нас не хватает самоуважения. Подробность стиля зависит от самоуважения. Иногда оно бывает пустое.

Часто хотят сказать, что Грибоедов был декабристом. Грибоедов и декабрист – два типа. И формировались они одновременно.

12.5. Высоцкий – выразитель «полународа», то есть народа в пору его складывания. Он соответствует вкусу, где намешано многое – от приблатненности до сертификатное™.

Новый народ будет осознавать себя на базе массовой современной культуры, а не на основании сентиментального мифа поздних «деревенщиков».

Успех Высоцкого – тому доказательство. Сила его таланта выразилась в многостороннем захвате жизни и в органичности, с какой выступают у него все элементы «сорной» культуры, преобразуясь в нечто яркое и не сорное.

Мартынов – тупик. Он слышит только звон слова.

Пастернак– новый ракурс поэтического зрения. Он видит человека, явление, предмет в окружении «среды», в кровной связи со «сре

дой». Таким и себя видит. Он вырезывает ростки действительности с куском почвы, не отряхивая корней.

18.5. Высоцкий и Шукшин – две стороны одной медали, две стороны нового народа – городская (Высоцкий) и деревенская (Шукшин). Из их сравнения видно, насколько городская струя гениальнее, бескорыстнее, прямее, правдивее, разнообразнее деревенской.

Высоцкий гораздо больше способен понять Шукшина и перестрадать с ним его путь, чем Шукшин понять и полюбить путь Высоцкого.

19.5. Гений не отличается от народа, он и есть народ в его тончайшем воплощении. Эта мысль Пастернака в высшей степени относится к Высоцкому.

Народ сам выбирает гения, назначает его. В том состоянии, в каком находится народ, ему нужен именно Высоцкий, художник синкретический, впитавший и воплотивший всю сумятицу вкусов в нечто высшее и вместе с тем доступное.

25.5. О нашем времени можно сказать словами Герцена. «Его лихорадит, оно несет на себе следы продолжительной инкубации болезненных элементов, и весьма сомнительно, чтобы его можно было ускорить, не опасаясь злополучного кризиса или выкидыша.

Итак, надобно дать пройти кризису, надобно неторопливо следовать за природой и овладеть ею при первой же возможности; но прежде всего – надобно уметь ждать. Это очень тяжело для стариков – быть может, тяжелее, чем для молодых, – но это касается только нас лично. Это неизбежно».

Наши диссиденты похожи на декабристов не больше, а скорее меньше, чем Чацкий.

Одна из версий его будущего – отъезд на Запад. Вообще, отъездом кончается комедия.

Репетиловщины у наших больше, чем у декабристов.

Декабристы отправлены были на Восток, тридцать лет просвещали Сибирь и вернулись в Россию.

Диссиденты отправлены были или отправились на Запад.

На Лобном месте – их Сенатской – было семь человек. У декабристов гораздо больше, чем «сто прапорщиков».

Поражение декабристов их соединило.

Поражение диссидентов их разъединило.

Декабристское дело оказалось выше поражения. Именно после него

сформировался высокий, образцовый для России нравственный тип. Диссиденты такого типа не создали.

Декабристы оказались после Сенатской, где они были людьми порыва и мечтания, людьми дела, людьми просвещения.

Диссиденты после Лобного оказались людьми слова. Слова иногда умного, но чаще поверхностного и пустого.

Декабристы всегда ставили целью исправление России и продолжали его, даже потерпев поражение.

Диссиденты охотнее критикуют Россию.

Декабристы не ставили Запад России за образец.

Все это сказано не в укор диссидентам. Их обстоятельства были другие.

Декабризм оказался неповторим.

19.7. Среди соображений у Пинского иногда мелькают мысли: «Мистика это единственное верующее сознание, отвечающее духу Нового времени».

В рассуждениях его неприятная заносчивость мыслящей личности – одного из тысячи.

Это противопоказано поэзии.

Пастернак демократичен. По нему – гений один, растворенный во всех. Не выделенный из всех.

31.7. Поэт не должен тягаться с властью. Он должен быть мудрее спора с ней. Иначе он станет на уровень власти.

1.8. Власть может быть плохая и очень плохая. Но человечество нуждается в ней. Власть– форма общества и способ распределения (причем себе отваливаются лучшие куски). Власть унимает буйствующего индивида и заставляет его жить в обществе.

Закон, установленный властью, неминуемо несправедлив, но он как‑то балансирует и отчасти учитывает разные интересы.

Власть неминуемо бездарна, ибо призвана фиксировать и сохранять, а не провидеть и изменяться.

Творческие начала лежат вне власти, в других аппаратах общества.

24.8. В поэзии 30–х и 40–х годов утомительней всего похвальба, не свойственная русской классической поэзии.

12.9. Лирика всегда имеет «подтекст повествования». В дурной лирике этого подтекста нет, либо он омертвлен в аллегорию.

20.10. Развитие происходит не от худшего к лучшему, а от простого к сложному, от низшего к высшему. Лучше ли высшее?

25.12. Слуцкий свое восхождение воспевает как социальную норму. В этом он учитель Евтушенко.

Но у него есть совесть.

Поляки привыкли восставать, но не привыкли побеждать.

1982

31.1. Поэт должен поступать с собой, как учитель с плохим учеником: ставить себе заниженные отметки, карать за дурное поведение и порой выгонять из класса.

23.2. В России было пять истинных умов. Пушкин– ум эстетический, Герцен – гражданский, Достоевский – духовный, Толстой – нравственный. И Ленин – ум политический.

Н. С. Хрущев заменил азиатский деспотизм российским своеволием. Это все же не так жестоко.

7.3. В массовой культуре от средневековья до наших дней есть одно общее свойство: ее фантастичность. Основа ее – вымысел.

19.9. Главная мысль наших исторических писателей (Давыдов, Эйдельман), что заговор невозможен без нечаевщины, то есть без обмана (или самообмана). Это разочарование в диссидентском деле. Честолюбие и тщеславие – неизбывные категории заговора. Все это верно от Пугачева до наших дней. Отсюда ориентация на «одинокие фигуры» (Чаадаев, Лунин, Лопатин).

Одинокие фигуры нашего времени – Сахаров, Чуковская, в известной мере – Даниэль.

В искусстве кончились властители дум. Властители дум – Высоцкий и Пугачева, то есть властители, но дум мало.

19.12. Есть поэты «средние». Патриарх их – Ваншенкин. Это Берестов, Злотников, Ряшенцев, Сухарев, Храмов, Дмитриев. Лучше других – Сухарев.

1983

4.5. В основе романтизма – тоска.

В революционном романтизме тоска по тому, что должно быть потом.

В реакционном – тоска по тому, что было прежде.

Кстати, они легко переходят один в другой.

Есть еще романтизм современный, в основе которого как будто радость. Радость считать существующим то, чего нет.

Но все три романтизма связывает одно – иллюзорность идеала.

И следовательно: тоска.

1985

17.3. У меня нет тонкости. Ее заменяет ирония. У меня мало знаний. Их заменяет опытность.

20.3. Реальная идейная подоснова нашей поэзии– почвенничество. Но есть разные почвенники: марксисты (Чуев), балалаечники (Тряпкин, Фокина), интеллигенты (Чернов, Хлебников) и, наконец, печенеги (Глушкова, Куняев).

21.3. Мы воевали не за уровень жизни, а за образ жизни. Несмотря на жесткость 20–х годов и ужасы 30–х, народ интуитивно ощущал свою национально – социальную перспективу. И объективно война ускорила осуществление национального предчувствия исторического переворота. Им оказалась урбанизация, то есть превращение нации крестьян в нацию горожан. Полукрепостное положение мужика было подорвано возможностью для миллионов демобилизующихся не вернуться в деревню. Восстановление военных разрушений требовало рабочих рук.

Хрущев сломал правовые нормы закрепощения (через сто лет после Великой реформы).

Все психологические трудности урбанизации и ее отрицательные стороны отступили перед ликующим чувством осуществившейся перспективы. Неминуемое следствие поспешности процесса– охамление нации.

1986

9.3. Разница между мной и Слуцким в том, что он принадлежит к легендам, а я к мифам.

17.3. Хороший сюжет всегда актуален. Он не только конструктивный каркас стиха, но и его нравственный стержень.

Стихотворение как совокупление. Надо кончать вовремя.

19.3. Поэзия располагается между исповедью и проповедью, не являясь ни тем, ни другим. Исповедь – выворачивание нутра с надеждой получить отпущение грехов. Проповедь– мнимое знание идеала. Поэзия – поступок. А поступок – ипостась времени. Он тоже не имеет обратного хода.

20.3. Для меня старость – ошибка.

Для Толи Якобсона – нелепость.

Галя по призванию королева. Она никогда не занималась бы государственными делами. Но она создала бы стиль государства. А мне иногда рубила бы голову.

1.7. Женщина по природе телесна. Духовность в ней факультативна или признак вырождения. Чтобы постичь духовность, женщина должна отречься от телесного, как Лидия Корнеевна, или возвыситься над ней, как Анна Андреевна. (Впрочем, обе – бабы.)

Во времена матриархата цивилизация пребывала в жалком состоянии. Она быстро двинулась, когда за дело взялись мужчины. Может быть, к сожалению.

Женщина принадлежит культуре, ибо культура телесная – тоже культура. Без телесного культура хиреет и превращается в идеологию. Это тоже прерогатива мужчин, той их части, которая неспособна к созиданию цивилизации.

Телесное в поэзии тоже идет от женщины.

10.7. Внутренней свободы можно добиться, осуществляясь в несвободе. Независимость – еще не свобода. Дело в том, как понимать осуществление. Бездарное осуществление может вести только к независимости. От чего? От обязательств. Идеал современного поколения.

Сейчас важнейшая тема литературы *– не «вечные» любовь и смерть, а тема свободы и детерминированности воли.

Свобода воли предполагает духовное (божественное) начало вселенной, ее духовную доминанту, следовательно, касается вопросов любви и смерти, включает их.

19.7. Раздражает в критиках, что они люди моды. Но они и не могут быть иными. Они отталкиваются от моды, либо присоединяются к ней (что чаще), либо порождают ее. Иначе их читать не станут.

Освободившись от моды, они становятся учеными.

Но и у этих есть своя мода. Недаром копаются в архивах Булгакова и Платонова, а не Вс. Иванова или Артема Веселого; Хармса, а не Бориса Корнилова.

А вскоре примутся за Добычина. Помяните мое слово.

Главный запас чтения – лет до 20.

Поэзия не занимала в нем главного места. Сперва я читал историков, включая Полибия и Ксенофонта. Потом усердно приобретал философские понятия. Читал отрывки из античных авторов – Гераклита, Аристотеля. Платона. Получил представление о Беркли, Юме, Канте, диалектике и различии между материализмом и идеализмом.

Лет с 13 увлекался эстетикой Гегеля.

Читал книги по истории музыки. Часто ходил на симфонические концерты.

Прочитав книгу Стендаля об итальянской живописи, заинтересовался ею. Изучал передвижников и русский XVIII век.

Потом отстоялся вкус: Северное Возрождение (Дюрер, Кранах, Брейгель), русский портрет XVIII века, русское начало XX века.

Знал много. Многое позабыл, но какая‑то основа осталась.

Интересовался филологией – сравнительным языкознанием, историей русского и французского, этимологией, топонимикой, ономастикой. Усердно читал Марра, классиков филологии конца XIX – начала XX века.

Читал фольклор, запоминал мифологию античности. Читал Ветхий и Новый завет.

Слаб по Востоку и богословию.

Много читал из художественной классики русской и мировой. Из истории. Особо интересовался Смутным временем и XVIII веком. Это далеко не все.

24.7. Профессионализм – это умение разжижать мысли.

Недоверие спасает от разочарований и является основой грустного оптимизма.

17.9. Поведение – внешнее явление характера, то есть характер, исправленный воспитанием и интеллектом. (При отсутствии воспитания – одним интеллектом; при отсутствии интеллекта – одним воспитанием.)

О нас судят, главным образом, по поведению. Надо очень любить человека и очень хорошо его знать, чтобы любить характер. Сам по себе он отдаляет нас от мира, поведение соединяет с миром.

Поведение может заменить отношения. Даже иногда создать их. Но это та основа, на которой отношения всегда будут поверхностны и не могут достичь глубины.

12.11. Утешение для Отелло. Любовь должна окончиться трагедией. Варианты: либо его собственной, либо леди Макбет, либо леди Макбет Мценского уезда.

В «Леди Макбет Мценского уезда» нет никакой иронии. Ирония есть в названии и только над собой – мол, приходится еще раз писать «Леди Макбет».

Единственный способ избавиться от страха перед случайными обстоятельствами – стать фаталистом. Тогда вы не будете думать, долетит ли самолет и не опоздаете ли вы на поезд.

После смерти матери с жизнью меня связывает только чувство жалости. А не страх.

Почему говорят, что «Отелло» – трагедия доверия? Кто нарушил его доверие? Яго? Напротив, он его доверие как бы оправдал. «Отелло» – чистая трагедия ревности, а еще точнее – воображения. «Отелло» – трагедия воображения.

Она иссякает, когда воображению неинтересно. Потом Отелло режут колбасу, а платком утирают рот,

Снисходительность вовсе не превосходство, а форма равнодушия.

1987

12.4. В человеке три сферы. Сфера ума (интеллекта) – сфера оценки. Сфера сантимента – «память сердца». И сфера плоти (секса) – сфера вожделения.

Хорошо, если они в равновесии.

Есть люди, лишенные сентиментальной сферы. Для них нет прошлого. Это натуры жестокие.

Люди, лишенные сферы плоти, обычно расплывчаты и неспособны к творчеству. В них нет необходимой жесткости, исходящей от вожделения.

Лишенные верхней сферы иногда прелестны, романтичны, добры, но ненадежны.

13.4. Искусство не без хитрости. Оно должно быть достоверно в деталях, чтобы внушить доверие к высшей своей недостоверности (прием «Струфиана»),

23.4. Л. Я. Гинзбург пишет в 1931 году, что тогда не трогала литература не о современности.

Она отмечает «Высокую болезнь» Пастернака, а о лирике говорит, что она не мешает, но не помогает жить.

То же можно сказать о лирике Кушнера. Но у него нет «Высокой болезни». Есть среднее здоровье.

26.4. Чтобы написать поэму, вовсе не нужен сюжет. Сюжеты подворачиваются сами. Нужно объемное состояние чувства. Нужно «поэмное сознание».

У Слуцкого его никогда не бывало.

У Левитанского оно есть постоянно. Но по лени он не может выстроить поэму. Строит фрагменты – книгу, [аде почему у него нет поэмы. Поэмное сознание – отпад от состояния, проживание его в другом измерении, перепад, то есть дурное состояние, трагическое выражается в юморе или в иронии. И наоборот.

Поэмы спасают поэта.

Нужна воля и нелюбовь к себе, чтобы выстроить сюжет.

Никто не знает, как я не люблю себя в моих поэмах, начиная с «Каникул».

30.4. Диалог в жизни почти невозможен, ибо слишком много индивидуальных факторов определяют высказывание, и оба собеседника в одни и те же слова вкладывают разные значения. Возможны два монолога на сходные темы, которые более или менее сближаются, если сближается понимание слов.

Диалог возможен и осуществим лишь в драматургии, ибо за обоих собеседников говорит автор и нет различия в понимании слов.

1.5. Эгоцентризм, конечно, самое главное. Но важен эгоцентризм с оглядкой – оглянулся и за плечом увидел другого. Изумился. Так образуется искусство.

13.5. Стихотворение – это состояние, реализуемое в форме культурного опыта, куда входит реге, понятия о мире, литературная традиция (жанр, стихосложение, стиль) и многое другое. Это относится к любому стихотворению.

Состояние (переживание) может быть мало содержательным. Тогда работает один культурный опыт (литературщина, эпигонство, просто безграмотность).

Если состояние в высокой степени содержательно, оно преобразует элементы культурного опыта в нечто новое, становящееся явлением культурного опыта для других, обогащением культурного опыта.

Поскольку культурный опыт людей одного времени совпадает, можно говорить о системе стиха.

31.8. «Типический характер в типических обстоятельствах». Если это выражает суть литературы, то только определенного периода – натурализма.

В «Робинзоне Крузо» обстоятельства и характер вовсе не типические. Вся новая литература изображает характеры не типические, «не норму».

Литература решает вопрос: можно или невозможно жить человеку в этом мире.

Те периоды, когда она в основном отвечает на этот вопрос положительно, мы называем реализмом, когда отрицательно– декадентством.

Великие писатели не только отвечают на этот вопрос, но и представляют примеры того, как надо жить или как уйти из жизни (или от жизни).

Наша литература – литература обстоятельств, а не характеров. Как жить и умереть, она не знает.

Обстоятельства же – фактор временный. В наш век они быстро меняются. Оттого и литература наша недолговременна.

Литература держится на идеях, а не на обстоятельствах. У нас идеи заменены соображениями.

Но тайна искусства в том, что при первенстве идеи оно не назидательно и не дидактично. Идея его так самодостаточна и направлена внутрь себя, что иногда кажется, что оно самоцельно, что оно «искусство для искусства».

Тайна в том, что идея воплощена в образе, как это называется, суть которого никто толком не мог определить, разве что говорят о его чувственности, вещественности, конкретности.

Но все это называет лишь отдельные свойства образа, но не его сущность.

Сущность же образа остается непознаваемой тайной искусства, как и его высшая цель, в которой мы интуитивно угадываем наличие Бога.

28.9. Соотношения между понятиями– великий писатель, гениальный писатель и классик.