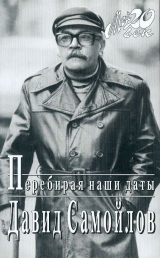

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 38 (всего у книги 39 страниц)

Великий – это мера мировоззрения, концепции мира, влияния на формирование типа человека своего времени и времен последующих.

Гений – мера дарования, то есть способности первозданно передавать впечатление от мира.

Классик – мера литературного совершенства.

Видимо, великий должен включать в себя и гениальность и совершенство. Но возможно, что и не всегда. В Вольтере, к примеру, нет гениальности.

Великий – Толстой, гениальный – Тютчев или Есенин, классик – Языков, А. К.Толстой, Гумилев.

Грани, однако, размыты. Классик может быть порой гениален, а гений велик.

Есть еще писатели субстанциональные. Это зачинатели великих литератур – Данте, Сервантес, Рабле, Шекспир, Пушкин.

2.11. В «Живаго» несколько слоев, на первый взгляд разномастных. Сюжет кажется наивным и искусственным. Прямая речь либо слишком литературной, либо (у простонародных персонажей) – стилизованной.

Философские рассуждения как бы обособлены и вырваны из контекста.

И гениальны как будто одни пейзажи, которых вроде бы слишком много.

Но все эти опоры сливаются в высоте в совершенную конструкцию неутилитарного назначения.

В сюжете оказывается идея всеобщей людской сопричастности, неизгладимости любого следа, оставляемого в людях при взаимном соприкосновении.

С сюжетом оказывается теснейшим образом связана философия вещи. А ее противопоставленность или параллельность пейзажам является частью представления о всеобщности среды обитания человека, о единстве человека и природы, нарушаемого неверной идеей и неверным самочувствием.

«Живаго» – великий и самостоятельный роман. Роман органических и неконъюнктурных идей, как все великие романы.

Нескоро он проникнет в толщу народа, как «Война и мир». Но влияние его на Россию не может не быть благотворно.

20.11. Раскованность – способность сказать в стихах то, что не скажешь в обычной жизни из стыда, из скромности, по воспитанию, из предрассудка или из боязни показаться безвкусным или напыщенным. В ней есть оттенок беспардонности и нахальства. Однако в ней наиболее полно раскрывается содержание личности.

А при отсутствии оного – одни беспардонность и нахальство.

20.12. Мне кажется, что в инсценировке «Живаго» я – драматург и Пастернак – прозаик (при всей несопоставимости вклада каждого из нас) совпали в непредубежденности, в наивности опыта, в незнании приемов и законов жанра. Для меня это колоссальная учебная работа.

1988

4.8. Неясность поэзии должна быть обеспечена ясностью духа. Если соединятся две эти неясности, образуется энтропия поэзии, господствующая сейчас в печати, кроме поэзии политической, которая относится к другому отделу.

Империя не может уже быть империей и не может быть чем‑то другим. Оба варианта – империя и не – империя пахнут кровью.

Выхода нет.

Вкус – в сущности – нравственная категория. Я много раз встречал людей, которые становились безнравственными именно вследствие отсутствия вкуса.

Если меня, русского поэта и русского человека, погонят в газовую камеру, я буду повторять: «Шма Исроэл! Адонай элэхейну, Адонай эхад!» Единственное, что я запомнил из своего еврейства.

Надо высказываться одновременно со стихом – ни до, ни после.

10. ОН. Интеллигентность в литературе выражается в точном знании значения слов и понимании их связей. Надо осознавать, что в каждом слове заложен нравственный опыт народа, многовековой опыт («горб– гроб»), и раскрытие его никогда не приведет к дурному.

«Я специалист по порче слов», – говорит кто‑то, кажется, у Рабле. В нашей литературе огромное количество таких специалистов.

Энтропия – это когда каждая возможность невозможна. Как в нашем обществе.

Материализм якобы знает все. Идеализм предполагает. Материализм беспощаден. Идеализм осторожен. Материализм берется переделать мир даже ценой его уничтожения. Все наши «положительные» знания приведут к уничтожению человечества. В них нет колебаний и неуверенности идеализма.

Ввиду уникальности вселенной и ее мыслящей части можно предположить, что Творец, Всемирный Дух не все мог предусмотреть в момент творения и упустил дело. Если так бывает с нами: не знаем, что произойдет из того, что происходит, из того, что создано нами, почему нечто подобное не может произойти с Мировым Духом, который с Мировой печалью взирает на то, что произвел сам. И может быть, с некоторым облегчением взирает на самоуничтожение его дела.

Скорей всего, за творение он больше не возьмется, ибо разочарован в нем.

Вина наша перед Богом, в сущности, очевидна. Но есть и вина Бога перед нами. И наша задача простить Ему и даже утешить. В этом мы можем сравниться с ним.

(Это – все для разговора дерптского студента с Богом.)

Литературовед М. Эпштейн (весьма неглупый) судит в своем снобизме русскую литературу и русскую нацию за бесплодность тоски. Тоска эта по высшему, что и отличает русских от наций, лишенных тоски. Эта тоска становится бескорыстным, бесстрашным действием в грозные часы русской истории. Тогда она победительна, победна. Русская тоска – тоска по свободе в вечной несвободе, к которой могла бы привыкнуть любая другая нация, кроме русских и испанцев.

21.9. Л. умеет втягивать людей в свою ситуацию и погружать в нее. В этом притягательность его поэзии. На «другого» Л. смотрит глазами юмориста и пародиста. И это тоже притягательно.

Это, в сущности, позиция современного человека, который считает, что «входить в другое» не имеет смысла. И «другое» – только предмет для пародии.

Россия страна идеализма. И это преобладающая стихия ее истории. Идеализм питает самые кровавые идеи народного счастья и пользы отечества у Ивана, Петра и Сталина. Идеализм кровав в народных восстаниях и цареубийствах. Он победителен в защитительных войнах конца смуты, 12–го года и войне с гитлеризмом. Победителен в нашей литературе.

Один Столыпин был реалистом. И то его хлопнул идеалист, связанный с охранкой.

Нынешние планы – типично российские. В них нет никакой реальной основы.

5.9. Непостижимым образом недостатки поэтов переходят в достоинства их стиха – раболепство Державина, расхристанность Есенина, сдвинутость Бродского.

1989

27.1. Андрей Тарковский изображает нетипичного человека в нетипических обстоятельствах. Он рассматривает своего героя и его обстоятельства так подробно, что становится скучно.

Видимо, есть в нас потребность увидеть нормального человека в нормальных обстоятельствах. Но сколько я ни перебирал в уме русскую литературу и русскую жизнь, такого припомнить не мог.

Странна в фильмах Тарковского банальность рассуждений и их многозначительность. Прием это или способ мышления?

22.2. Есть не только свобода воли, но и свобода безволия. Это сталинщина. И некоторые до наших дней ощущают свободу безволия как истинную свободу.

Воля – проявление высокого духа. Она исходит из высокого и возвращается к нему.

Была ли у самого Сталина воля?

Думаю, что нет. Была непомерная жестокость безволия, то есть невозможность справиться с жаждой власти и повиновения.

Возвращаемся к азам: тиран не может быть свободней своих рабов.

3.3. Часто характер переходит в принцип. Например, лентяй утверждает, что не хочет работать из принципа, клептоман ратует за экспроприацию, а флегматик становится консерватором.

Принципы переходят в характер значительно реже и только у незаурядных людей.

27.6. После смерти Сталина началось разложение единомыслия. Инерция его еще действовала в хрущевскую пору. (Пастернаковская история.) Брежневское время – становление инакомыслия. Оно овладело всем обществом. Но не переросло в свободомыслие. Оно принадлежность свободной личности. А она еще не народилась.

Пока мы пришли лишь к разномыслию и радуемся ему.

3.7. Самое худшее в человеческой жизни – невозможность принять решение, то есть полная зависимость от обстоятельств. Так чувствует себя человек в тюрьме. Единственное решение, которое он может принять, – восстание. Либо убийство тюремщиков, либо самоубийство. Это только виды восстания.

Восстание – это свобода несвободных. Это только видимость свободы. Оно обычно и поднимается рабами.

9.7. Л. Я. Гинзбург считает, что плохо, когда обиду на женщину вкладывают в книгу.

А куда же вкладывать? Плакаться кому‑нибудь в жилетку? Нет уж, лучше в книгу. Поэты, кстати, так постоянно делают. Даже хорошие.

5.12. Бердяев в статье о коммунизме в России определяет русский характер как параноидальный. При твердой власти в нем преобладает мания величия, при ослаблении – мания преследования, поиски врага.

Несколько раз в истории враг был реальный – в 1612, в 1812, в 1941–м.

Тогда русский характер раскрывается с полной естественной силой реального патриотизма, а не патриотизма ложного, к которому лидеры призывают сейчас.

Я не хочу никакого христианства, иудаизма, мусульманства или буддизма. Я против любых названий, религий или идеологий.

Я хочу одного – любви, терпимости и вселенской идеи. И уверен, что все это возможно и в пределах благородного сознания интеллигента нашего века. Верьте, но не перевирайте, любите, но не перелюбливайте, терпите, но не перетерпливайте.

Хотите Бога – имейте его. Не хотите – все равно – будьте терпимы и принадлежите вселенской идее добра. Все остальное – словеса, пустота, безобразие

Примечания

Памятные записки

С. 6. «Лучше опала, чем презрение». – Д. С. неточно цитирует письмо

A. C.Пушкина к H. H.Гончаровой от 8 июня 1834 г. У Пушкина так: «Опала легче презрения».

С. 16. Я явился на свет в родильном заведении доктора Фези, где‑то на одной из Мещанских… – В 20–х годах частная клиника д – ра Фези располагалась в Самарском переулке.

С. 36… .сильно надоедал нашей Марфуше. – Марфа Тямкина помогала по хозяйству семье Кауфманов в течение 50 лет.

С. 38 ….выплывает фигура Рафаэля Фердинанда… – Своему далекому предку поэт посвятил стихотворение «Маркитант».

С. 44… .все один и тот же сон об отце… – Отец Д. С. – Самуил Абрамович Кауфман (1891–1957), по профессии врач – венеролог.

С. 55. Семья его – мать, два брата и две сестры оказались гражданами Польши. —Мать С. А. Кауфмана и два его брата погибли во время Второй мировой войны в городе Кельце.

С. 107. В школе шел спор о том, прав ли Симурден, убивая Говена. – Речь идет о героях романа Виктора Гюго «Девяносто третий год».

С. 116. Мы переглянулись: «Голубой песец!»– Имеется в виду известное стихотворение И. Сельвинского «Белый песец».

С. 118… .именно в этом журнале, кажется, в сороковом году, впервые опубликовался и я. – Первая публикация Д. С. появилась в седьмом номере журнала «Крокодил» за 1941 год.

С. 125. «Есть в наших днях такая точность…»– Поэт использовал для названия главы строку из романа в стихах Павла Когана «Первая треть».

С. 127. В нем тогда вызревай замысел в стихах «Владимир Рогов». – Впоследствии Павел Коган назвал свой роман «Первая треть».

С. 136. Елена Ржевская вспоминает о дне рождения Сергея в Усачевскам общежитии. – См.: Е. Ржевская. Старинная удача // Новый мир. 1988. № 11.

С. 144… .сам Фейхтвангер приехач, и книгу его мы читапи. – Речь идет о знаменитой книге Лиона Фейхтвангера «Москва, 1937».

С. 145. «На Монмартре есть дом.»– Д. С. неточно цитирует стихотворение Бориса Слуцкого «Инвалиды». У Слуцкого так: «На Монмартре есть дом, на другие дома не похожий, здесь живут инвалиды, по прозвищу «гнусные рожи».

И далее: «…приличные дамы обычно рожают досрочно при поверхностном взгляде на этих несчастных уродин!».

С. 149. Недавно в одном журнале появилась грязненькая статья… —Имеется в виду статья С. Куняева в журнале «Молодая гвардия» (1987, № 8).

С. 157… .остроту о Жуковке, приведенную в книге С. А. – В книге воспоминаний «Только один год» Светлана Аллилуева пишет: «Наш знакомый поэт сказал: “В Жуковке живет прогрессивная интеллигенция и лучшие представители реакционной”».

С. 234. Сочиняю стишки под Фому Смыслова, фельетоны и передовицы. – Подразумевается герой рифмованной прозы С. Кирсанова «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата», которая печаталась в годы войны в виде листовок.

С. 260… .я квартировал вместе с экспедитором у старой пани Адамовичевой, чьи дочь и сын описаны в одном из моих стихотворений. – См.: «1944–й» из цикла «О Польше».

С. 261. «А было так…»– Название главы поэт взял из своего стихотворения «Поэт и старожил».

С. 286. «Поистине: еврейское неистребимое семя!»– Первая строка из стихотворения Д. С. «Еврейское неистребимо семя».

С. 299. «Нелюбовь к признаньям скорым», – сказала она о себе. – Строка из стихотворения М. Петровых «Мы начинали без заглавий…».

С. 313. Оригинальные произведения Леона Тота были впервые опубликованы в таллинском сборнике его стихов и переводов… – См.: Леон Тоом. Среди друзей. Т., 1976.

С. 316. Однотомник с портретам Яр – Кравченко – до сих пор помню особое чувство к этой книге… – См.: Борис Пастернак. Стихотворения в одном томе. Л., 1933.

С. 317. О том самом льде, о вечном полюсе Тютчева… – Речь идет о стихотворении Федора Тютчева «14–е декабря 1925».

С. 318. Я начале зимы 1946 года я еще раз слушал Пастернака в битком набитом зале Политехнического музея… – Вечер Бориса Пастернака в Политехническом музее состоялся 27 мая 1946 г.

С. 319. Ноу него ангелы шли в гуще толпы, не отличаясь от толпы. – Борис Пастернак в «Рождественской звезде» писал: «По той же дороге, чрез эту же местность шло несколько ангелов в гуще толпы…».

С. 321. Анна Андреевна много смеялась, вспоминала из Достоевского: «и цыпленочку». – См. роман «Братья Карамазовы»: «У Федора Павловича конверт большой приготовлен… и надписано собственною их рукой: «Ангелу моему Грушеньке, если захочет прийти». А потом, дня три спустя, подписали еще: “и цыпленочку”».

С. 322… .взяла эпиграф к одному из стихотворений – из Бродского: «Вы напишете о нас наискосок». – Анна Ахматова взяла эпиграфом к своему стихотворению «Последняя роза» строку из стихотворения Иосифа Бродского «А. А.Ахматовой».

С. 326. Принес ей Меншикова. – Д. С. имеет в виду свою драматическую поэму «Сухое пламя».

С. 327. Читала свою отличную работу о Пушкине на Невском взморье. – Речь идет о статье Анны Ахматовой «Пушкин и Невское взморье».

С. 330. А однажды npoeei с ним целый день. Это было в Тарусе… – Воспоминания об этом дне запечатлелись у Д. С. и в поэтической форме (см. стихотворение «Заболоцкий в Тарусе»).

С. 334. «…являются в той же мере привилегированными, как аналогичная группировка в США». – Цитата из работы академика А. Д. Сахарова «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе».

С. 339… .хлесткая формула о физиках и лириках. – Принадлежит Борису Слуцкому. В 1959 г. в стихотворении «Физики и лирики» он писал: «Что‑то физики в почете. Что‑то лирики в загоне. Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе».

С. 346. В. Померанцев написал свою известную статью об искренности в литературе. – Статья В. Померанцева, подвергшаяся резкой критике А. Суркова на Втором съезде советских писателей (декабрь 1954 г.), была напечатана в журнале «Новый мир» (1953, № 11).

С. 355. Знаменитая статья Лифшица о модернизме… – См.: М. Лифшиц. Почему я не модернист? // Литературная газета. 1966. № 19.

С. 359. Угловатость придавала грушам вид несъедобности. – Имеется в виду книга Андрея Вознесенского «Треугольная груша».

С. 364. Александр Исаевич. – Эта глава требует особых пояснений. Заметки о А. И. Солженицыне, по свидетельству Г. И. Медведевой, Д. С. начал набрасывать в 1971 г., вскоре после выхода в свет «Августа четырнадцатого», и продолжал к ним возвращаться вплоть до начала 80–х годов.

Д. С. вступает в спор с Солженицыным, когда могучая фигура последнего, по определению вдовы поэта, «одинокой вершиной возвышается над малочисленной средой инакомыслия», когда «каждое его слово, восстающее с просвечивающих на папиросной бумаге и светящихся машинописных копий самиздата, подобно хлебу и воздуху», когда «его титаническое мужество в борьбе с официальным режимом – недосягаемый образец, авторитет высказываний непререкаем, критика – непредставима и заранее отнесена на счет противников свободы и прогресса».

«Узнав от Л. К. Чуковской о наличии у Д. С. «Вопросов» по поводу «Августа», Солженицын, – вспоминает ПИ. Медведева, – передал предложение вынести дискуссию в самиздат. Д. С. отказался: выступление в неравных весовых категориях на застолбленном одной стороной пространстве заведомо предрешало результат интеллектуального поединка не в пользу осмелившегося задавать вопросы.

Солженицынские штудии, однако, продвигались. Обнародование, тем более поспешное, не было их главной целью. Более важным представлялось уяснение собственных позиций по тому кругу идей, который очертился первым романом глобально задуманного труда. Центральной проблемой, как и для Солженицына, стала историческая судьба России и ее предназначение. Она же, что видно из текста, и превратилась в водораздел несогласия и спора с автором «Августа», с течением времени снискавшего более взвешенные оценки…

Солженицын интересовал Д. С. пристально, пожалуй, как никто из современников. Ведь именно Александру Исаевичу в глухую пору безгласности выпало стать средоточием и эпицентром политических, социальных и метафизических страстей. Казалось, так и стоять ему – глыбисто, победительно и единственно. Вот эта единственность и, стало быть, неподвластность суждению более всего огорчала ли, возмущала ли, во всяком случае, удручала Д. С. – при всем восхищении и уважении к выдающимся литературным и человеческим заслугам Солженицына. Он остро ощущал неправильность и пагубность как для развития общественной мысли, так и для движения литературы, магии – пусть великой, пусть замечательной, но – одной фигуры, по нашей российской привычке возведенной на пьедестал… Возможно, от этого чувства – некоторая резкость формулировок, не то чтобы несвойственная, а указывающая на глубинную задетость за живое.

Когда появился «Архипелаг ГУЛАГ» – маленькое, карманного формата томики последовательно просачивались через кордон, как если бы это было в порядке вещей, – Д. С. сразу понял: вот оно, главное и безусловное, «просветительское» дело Александра Исаевича…»

Из подённых записей

1971

5.2. Толя– Анатолий Якобсон (1935–1978) – ученик Д. С., поэт – переводчик, литературовед, правозащитник.

Муза– Муза Ефремова, редактор, мать поэта Г. Ефремова.

Читал Авторханова. – Имеется в виду распространявшаяся в самиздате книга А. Г. Авторханова «Происхождение партократии».

Галя– Галина Ивановна Медведева, жена Д. С.

15.2. «Клопов»– Речь идет о замысле пьесы «Фарс о Клопове, или Гарун Аль Рашид», которая была закончена в 1985 г.

Борис Грибанов– литературовед, редактор, долгое время проработавший в издательстве «Художественная литература», друг Д. С. Речь идет об издании «Книги о русской рифме».

18.2. Замысел «Повести о Московском сражении»трансформировался в процессе работы над «Памятными записками».

20.2. Читал… Акимову о Вольтере.—А. А.Акимова. Вольтер. М., 1970.

Александри– Василе Александри, румынский поэт.

Юри Ефремов– Георгий Ефремов, ученик Д. С. В 70–е годы являлся его литературным секретарем.

26.2. Дочитал книгу С. А…. – Светлана Аллилуева. Только один год. New– York, Evanston, Harper and Row.

27.2. Аня Haib(Нюша) – поэт, переводчик.

…книга о Блоке. – Речь идет о рукописи книг Анатолия Якобсона о Блоке «Конец трагедии».

10.3. Николаи Федоренко– в то время главный редактор журнала «Иностранная литература».

12.3. Поэма– имеется в виду поэма «Последние каникулы».

14.3. Читаю Рильке… – P. M.Рильке. Ворисведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. М., 1971.

12.4. P. KieЩHep– Рафаэль Клейнер (Рафик) – актер, чтец.

19.8. Записки Л. Чуковской об A. A.Ахматовой. – Лидия Корнеевна оставила у Д. С. рукопись первого тома своих «Записок об Анне Ахматовой».

27.8. … роман Корнилова. – Д. С. читал рукопись романа Владимира Корнилова «Демобилизация».

Новая книга Слуцкого. – Борис Слуцкий. Годовая стрелка. М., 1971.

20.10. …памфлет двух Медведевых… – Речь идет о работе братьев Жореса и Роя Медведевых «Кто сумасшедший?», распространявшейся в то время в самиздате.

5.11. Альфиери —итальянский драматург и поэт.

7.11. Читали воспоминания Копелева. —Д. С. с женой читали рукопись книги Льва Копелева «Хранить вечно».

1972

12.1. Приезжаi Кама. – Близкие и друзья называли Вячеслава Всеволодовича Иванова Комой.

24.1 .И. Крамов– Исаак Крамов (Изя) (1919–1979) – критик, учился вместе с Д. С. в ИФЛИ.

26.1. Иван Дч/оба – критик, публицист.

Иван Светличный– переводчик, литературовед, диссидент.

4.2. Последнее слово Буковского. – Владимир Буковский в очередной раз был арестован в январе 1972 г. за передачу Международному съезду психиатров документов, свидетельствовавших о насильственном помещении инакомыслящих в психиатрические больницы.

5.2. Лариса– Лариса Богораз, участница правозащитного движения.

7.2. «Пиквик»– телеспектакль «Записки Пикквикского клуба», музыку к которому написал композитор Д. Кривицкий.

10.2. Симисы —Константин Симис (Костя), юрист, специалист по международному праву, и его жена Дина Каминская (Дуся), адвокат, защищала участников диссидентского движения, дружила с Д. С. еще с 30–х годов.

12.2. Владимир Рожнов– психотерапевт, учился в одном классе с Д. С. Речь идет о статье «Фрейдизм: псевдонаучная трактовка психических явлений», написанной В. Рожновым совместно с М. Рожновой и Ф. Бассиным.

Бабичков– Вадим Бабичков(1920–1984) – литератор, одноклассник Д. С

7.6. Читаю… 2–ю, 3–ю ч. и эпиюг книги Ф. Светова. – Имеется в виду рукопись книги Феликса Светова «Опыт биографии».

1973

6.4. Петрос Антеос– греческий поэт.

24.4. Олсуфьева– Ольга Зимина, автор – исполнитель собственных песен.

«Тот» свет– так называли в доме Д. С. вернувшихся из лагерей.

29.4. Леня– Леонид Медведев, брат Г. И. Медведевой.

В. Смшга– Валентин Смилга, физик.

16.5. Работа… не ладится. – Работа Д. С. с Григорием Чухраем над экранизацией повести «Аэлита» А Н. Толстого так и не была осуществлена.

1974

7.1. Ходасевич пишет… – Имеются в виду воспоминания Владислава Ходасевича «Некрополь».

9.1. Диктовал ответ на анкету о Пушкине.– Анкета о Пушкине «Величайшая гордость наша (К 175–летию со дня рождения А. С. Пушкина) появилась в журнале «Вопросы литературы» (1974, № 6).

13.1. Лена– Елена Ржевская, прозаик, жена Исаака Крамова.

21.1. У Лидии Корнеевны. – Речь идет об исключении Л. К. Чуковской из Союза писателей.

3.2. Шура– Александр Свирин (Шапиро), доктор и литератор, друг Д. С.

19.2. Получи7 ключи от квартиры. – Зимой 1974 г. поэт получил квартиру в Москве на Пролетарском проспекте. До этого времени семья проживала в Опалихе.

23.3. Коневский– профессор, доктор – терапевт.

Артамоновы– Сергей Артамонов, прозаик, и его жена Наташа.

В. Лукин– Владимир Лукин, историк, политолог.

31.3. Шрагин– Борис Шрагин, искусствовед, правозащитник.

Говорит о Якобсоне, о его судьбе. – Анатолий Якобсон покончил с собой в

Израиле.

Таня Макарова —поэтесса, дочь Маргариты Алигер.

5.4. Юрий Абызов– литературовед, переводчик, друг Д. С.

«Ходоки»– так в кругах правозащитников называли людей, приезжавших к ним из провинции за помощью.

12.4. Виктор Фогепьсон(Виктор) (1933–1994) – редактор почти всех поэтических книг Д. С., долгое время проработавший в издательстве «Советский писатель», родственник и друг поэта.

13.4. Кривицкие —Давид Кривицкий, композитор, и его жена Юля.

6.5. разговоры… о тревожном событии в Ленинграде. – В Ленинграде была арестована Е. Д. Воронянская, хранившая у себя один из экземпляров рукописи «Архипелаг ГУЛАГ». После допросов в КГБ рукопись изъяли, а саму Воронянскую вскоре нашли повешенной у себя в комнате.

8.6. Марк Харитонов прочитал… повесть о Гоголе. – Повесть Марка Харитонова «День в феврале» была опубликована с предисловием Д. С. в четвертом номере журнала «Новый мир» за 1976 год.

4.7. Николаевы —поэт Александр Николаев и его дочь поэтесса Олеся Николаева.

19.9. Золотухины– Борис Золотухин, адвокат, и его жена Марина.

Юрий Диков– доктор геолого – минералогических наук.

29.9. …о письме С. «вождям». – «Письмо вождям Советского Союза» Александра Солженицына распространялось в самиздате.

1975

11.2. …нарекания за новогодний всплеск. – Речь идет о том, что на встрече Нового года Д. С. позволил себе в присутствии Л. К. Чуковской критические замечания о А. И. Солженицыне.

…Юлик, втравленный в свару между Цюрихом и Парижем. – Юлий Даниэль в развернувшейся на Западе полемике между Андреем Синявским и Александром Солженицыным принял сторону Синявского.

14.2. Яан Кросси Элен Нийт– эстонские писатели, с которыми Д. С. поддерживал приятельские и творческие отношения.

6.3. Занимаюсь «12–й ночью». – Д. С., по заказу театра «Современник», переводил комедию Шекспира «Двенадцатая ночь». Постановку осуществил английский режиссер Питер Джеймс.

16.6. Вадим Баевский– литературовед, профессор, доктор филологических наук, автор книги «Давид Самойлов. Поэт и его поколение» (М., 1986).

16.9. Чалмаевщина– имеются в виду крайне националистические взгляды критика Виктора Чалмаева, обнародованные им на страницах журнала «Молодая гвардия» в 1968 г.

1976

31.1. ТС. – Татьяна Сергеевна, мать Анатолия Якобсона.

Книга о Пастернаке… —Речь идет о книге Анатолия Якобсона «“Вакханалия” в контексте позднею Пастернака».

15.2. Александр Каменский– искусствовед Вера Кукинова– киновед. Елена Мурина– киновед.

22.2. Чайковские —Борис Чайковский, композитор, друг и соавтор Д. С., и его жена Янина.

4.5. Г. Свирский пишет плохо… —Имеется в виду книга Григория Свирского «Заложники: Роман – документ» (Paris: YMCA‑Press, 1974), распространявшаяся в самиздате.

11.5. Агнесса. —Агнесса Кун – дочь деятеля венгерского коммунистического движения Белы Куна, жена писателя Антала Гидаша.

28.5. Ляля– Ольга Лазаревна Фогельсон, первая жена Д. С.

6.6. Читан книгу К<опепева>.– Речь идет о воспоминаниях Льва Копелева «И сотворил себе кумира».

23.6. «…что там, за углам, за поворотом». – Строка из поэмы Д. С. «Старый Дон – Жуан».

В 7–м «Континенте»… Флоренский… Сахаров… – Имеются в виду работы о. Павла Флоренского «Троице – Сергиева лавра и Россия» и академика Андрея Сахарова «Мир через полвека».

20.11. Мама Д. С. – Цецилия Израилевна Кауфман (Цукерман) (1895–1986).

Саша– Александр Давыдов, переводчик, прозаик, сын Д. С. от первого брака.

1977

23.3. Вечер памяти Пастернака в ВТО. – На вечере председательствовал поэт Лев Озеров.

15.4. …«Женитьба» Гоголя. – Спектакль «Женитьба» поставил Анатолий Эфрос на сцене Театра на Малой Бронной.

28.5. …врусской компании…—Д. С. перечисляет русских литераторов, проживавших в Таллине.

Чтение… воспоминаний Ильиной… – Воспоминания Натальи Ильиной об Анне Ахматовой печатались в журнале «Октябрь».

24.8–9.09. Профферы– Карл и Эллендея Профферы, американские слависты, владельцы издательства «Ардис» (штат Мичиган), публиковавшие литературу на русском языке, которая по цензурным соображениям не могла быть издана в Советском Союзе.

26.12. Горелик– Петр Горелик, полковник в отставке, друг Бориса Слуцкого и Д – С.

29.12. В «Экране». Чайковский. – Имеется в виду фильм «Расмус – бродяга», который телевизионное объединение «Экран» снимало в Таллине. Тексты песен к фильму написал Д. С., музыку – Борис Чайковский.

1978

19.2. Л. Лунгин а– Лилия Лунгина (Маркович), переводчица, соученица Д. С. Встречи одноклассников у нее в доме стали традиционными.

Липли Промети Ральф Нарве– эстонские писатели

Марк– Марк Харитонов.

Часовой– Лев Копелев, которому было посвящено одноименное стихотворение Д. С.

12.12. Статья Чупринина… – Сергей Чупринин опубликовал свою рецензию «Сухое пламя» на книгу Д. С. «Весть» в журнале «Новый мир» (1978, № 12).

28.12. Книга Ивинской… – Имеются в виду воспоминания Ольги Ивинской «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком», впервые увидевшие свет в Париже в 1978 г.

30.12. Варвара– дочь Д. С.

…на прогоне «Штокмана»… – Пьеса Г. Ибсена «Доктор Стокман» была поставлена на сцене театра «Современник».

1979

10.2. Аксеновский альманах– альманах «Метрополь», составленный Василием Аксеновым, Андреем Битовым, Виктором Ерофеевым и Евгением Поповым в 1978 г. из произведений, которые были отвергнуты разными редакциями и издательствами по цензурным мотивам.

25.2. …интересная статья Янова… – Речь идет о статье Александра Янова «Идеальное государство Геннадия Шиманова», опубликованной в журнале «Синтаксис» (1979, № 1).

30.3. Йонас М. – Ионас Мисявичюс. Работал на телевидении в редакции литдрамы. Часто снимал поэта для ТВ.

29.4. Гелескулы– Анатолий Гелескул (Толя), поэт – переводчик, и его жена Наталия Малиновская, филолог, переводчик с испанского.

24.5. Этого никакой Ржезач не поймет. – Речь идет об антисолженицынском пасквиле Томаша Ржезача «Спираль измены Солженицына» (М., 1978), инспирированном КГБ.

28.9. М. Каганов прислан свою популярную книгу… —См.: Моисей Каганов. Электроны, фотоны, магноны. М., 1979.

21.11. Ника– Ника Глен, переводчик с болгарского.

М. С. – Мария Сергеевна Петровых (1908–1979).

1980

26.1. Высылка А. Д. – Речь идет о высылке академика Андрея Сахарова в город Горький.

28.1. Л.и Р. – Лев Копелев и Раиса Орлова.

11.5. …повесть из времен Ивана Грозного. – Марк Харитонов привез повесть «Два Ивана», вошедшую впоследствии в сборник «День в феврале» (М., 1988).

29.5. Намоем вечере… – Творческий вечер поэта в честь его 60–летия состоялся в ЦДЛ 25 мая 1980 г.

30.5. Перелыгини Кулдсеп– Виктор Перелыгин и Арвид Кулдсеп, пярнусские учителя. Увлекавшийся фотографией Перелыгин много и часто снимал Д. С.

26.8– 30.08. Болдырев– Юрий Болдырев, литературный критик, собиратель и публикатор наследства Бориса Слуцкого.

Глинки– Ирина Глинка, скульптор, и ее сын Глеб.

1.9. Павел– младший сын Д. С.

1981

24.1. Пишу сценарии «Кота». – Художественный музыкальный фильм «Про кота» по сценарию Д. С. снял режиссер Станислав Чекин на телеобъединении «Экран» в 1985 г.

1.2. Будет ли теперь А. печатать свои воспоминания о шарашке? – Лев Копелев напечатал свои воспоминания о шарашке «Утоли моя печали» в «Ардисе» в том же 1981 г.

5.2. Отличная статья Померанца… – Имеется в виду статья Григория Померанца «Письма о нравственном выборе», распространявшаяся в самиздате.

13.5. Злобный выпад Ю. Кузнецова… – См. альманах «Поэзия» (1980, № 12).

9.6. Говорили с Карякиным о его статье… – Статья Юрия Карякина «О песнях Высоцкого» была опубликована в журнале «Литературное обозрение» (1981, № 7).

1982

28.3. Саша Лебедев– Александр Лебедев, критик, литературовед, автор книг о Чаадаеве и Грибоедове.

4.5. …записки маршапа Конева. – И. С.Конев. Записки командующего фронтом. М., 1981.

24.7. Мутная статья… об «Избранном» и «Заливе»… – Речь идет о статье Марины Борщевской «Музыка и слово», напечатанной в «Новом мире» (1982, № 7).