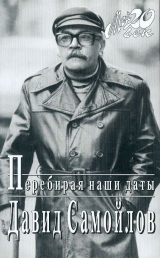

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 15 (всего у книги 39 страниц)

В мастерской стиха

До войны мы учились у поэтов 20–х годов – у Маяковского, Хлебникова, Пастернака, Асеева, Тихонова, Сельвинского, Багрицкого.

От них усвоили стремление писать стихи, повторить форму которых либо невозможно, либо не имеет смысла. Вроде асеевских «Синих гусар» или «Черного принца». Мы искали уникальные формы, и на поиски уходило много сил. Оттого, вероятно, писали реже, чем пишут сейчас.

Позже, когда хорошо были прочитаны Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Ходасевич, поздние Пастернак и Заболоцкий, Твардовский, выяснилось, что традиционные «квадратики» могут вмещать стихи гениальные и не мешать раскрытию творческой индивидуальности.

Некоторые из нас – Луконин, Слуцкий – до конца остались верны системе «одноразового стиха».

Тогда мы искали учителя по своему довоенному вкусу. Именно поэтому молодые ифлийские стихотворцы осенью 1938 года пришли к Сельвинскому. Он принял нас ласково, выслушал стихи. Троих – Когана, Наровчатова и меня – признал поэтами и взял в ученики.

Яуже описывал восторженное состояние, в котором находились мы трое, выйдя в ночной Лаврушинский после «рукоположения в поэты».

По приглашению Ильи Львовича стали мы посещать семинар молодых поэтов при тогдашнем Гослите. Там постепенно собрались чуть не все литературные абитуриенты Москвы. Их было много– человек двадцать пять. Тогда еще повальная жажда стихописания не овладела массами.

Илья Львович был среднего роста, широкоплечий, с темными, слегка волнистыми волосами. Часто ходил в брюках гольф. Поперечные складки на лбу и грозные очки придавали его лицу вид суровости. Но это впечатление мгновенно рассеивалось, когда Сельвинский смеялся или улыбался своей добродушной улыбкой.

Он умел и гневаться, главным образом на своих литературных противников, но их козням мог противопоставить только этот благородный гнев.

Сельвинский был в расцвете молодости, сил, мастерства. Нам он казался человеком пожилым, а ему было всего сорок лет. В наше время сорокалетние литераторы числят себя в молодых и не стыдятся щеголять в коротких штанишках.

Кроме огромного поэтического таланта у него был еще явный талант педагога, внутренняя необходимость общаться с учениками, учить, передавать опыт.

Сам еще молодой, но давно прославленный поэт, он отдавал нам много времени и сил, воспитывал, учил, затевал споры, хвалил и разделывал по заслугам. Приучал нас в поэзии к гамбургскому счету. Мы ему верили и во многом обязаны. Он обладал замечательным чутьем и пониманием таланта. Все, кого отличал, стали поэтами.

Тому поколению поэтов вообще было свойственно иметь учеников. Многие из них всегда находились в окружении молодежи, дорожили мнением молодых и учили, но не поучали. Каждый по – своему – в кабинетных беседах, в прогулках, на семинарах Литинститута, даже в застольях. Мы дорожили личным, бытовым общением с мастерами, где крупицы опыта доставались нам порой как бы походя, но где учились мы и «образу поэта» – широте, открытости, способу проявления эмоций, обращению с людьми, щедрости, некоторой даже театральности, ибо поэт – это всегда в той или иной мере театр одного актера. Испытывая себя в этом театре, Тихонов, Луговской, Асеев, Антокольский были каждый по – своему артистичны, свойство, кажется, утрачиваемое. Отношения учителя с учеником часто перерастали в дружбу, редко в приятельство.

Жаль, что у нас нет обычая, как у музыкантов, называть прославленных поэтов «мастер». На этом легче было бы устанавливать отношения. Например, подойти к Тарковскому и сказать: «Здравствуйте, мастер». А мы часто тычем кому и как попало.

Сельвинский мечтал о Мастерской стиха. Это ему в большой мере удалось осуществить в Гослитовском семинаре, а позже, руководя поэтическим семинаром, в Литинституте.

Илья Львович сам был выдающийся мастер стиха и считал, что мастерство, понимавшееся им широко, – необходимое свойство настоящего поэта.

Талант и мастерство не одно и то же, но поэт, не умеющий справиться с рифмой, ритмом, строфикой, метафорой, эпитетом, грамматикой и прочими как бы привходящими факторами стиха, всегда и недоталант. «Локальный метод» конструктивизма как организующее начало стиха, в той умеренной дозе, которую предлагал нам Сельвинский, сыграл положительную роль в наращивании нашего поэтического умения. Мы учились бережно относиться к стиху. Стихотворная небрежность (это нечто другое, чем небрежность поэтическая) снижает силу воздействия стиха. Стих надо держать крепко, не то он вырвется из рук и плюхнется, как мокрая рыба.

Сельвинский учил нас на живых стихах, написанных нами. Часто цитировал мастеров. Он не задавал нам упражнений, вроде задания написать сонет на такую‑то тему. Он считал, что наращивание мышц должно происходить в работе, а не от физзарядки. Мастерство должно войти в моторику и не мешать при создании стихотворения. Сам он уже к тому времени переболел экспериментаторством и предписаниями школ 20–х годов. Он в полной мере пользовался плодами своего интенсивного прохождения программы конструктивистской школы, которую сам для себя в большой степени и выработал.

То, чему учил нас Илья Львович, можно прочитать в его книге «Студия стиха». Книга эта может много дать начинающим литераторам, да и всем, кто интересуется механикой стиха.

Удивляют своей щедростью, внимательностью, затратой времени, ума и знаний письма Сельвинского молодым поэтам, его тщательные разборы произведений, часто довольно несовершенных.

С той же самоотдачей разговаривал он с нами.

Семинар собирался раза два в месяц в одной из редакционных комнат на Большом Черкасском. Обычно заранее раздавали участникам стихи того, кого должны были разбирать. Кто‑то выступал в качестве референта.

Организацией каждой встречи занималась бессменная поэтесса Руфь Тамарина. Про нее, кажется, Кульчицкий сочинил:

Как любила Русь татарина,

Так любила Руфь Тамарина.

Испытуемый читал стихи. Потом начинался разгром. Разбирали стихи придирчиво и пристрастно.

Павел Коган умел бескорыстно восхититься удачными строками и с беспощадностью, горячо и красноречиво, в пыль стереть все чуждое, неприемлемое и бездарное. Кульчицкий убивал дурной стих иронической фразой. Четко, с железной логикой и всегда Интересно выступал Слуцкий, он часто разил юмором. Вообще, юмора у всех хватало. Увлеченно выступал Наровчатов, умевший воспарить от предмета в высшие сферы. Тонко и остроумно анализировал стихи Львовский.

Испытуемый защищался. Некоторые брали его сторону. Тяжелое было испытание. И тот, кто его не выдерживал, больше на семинаре не появлялся.

Илью Львовича увлекала наша горячность. Он слушал выступления с удовольствием. В мнениях самых отрицательных, в высказываниях самых резких не было ничего оскорбительного, никаких придирок по мелочам. Было страстное желание постичь суть поэзии и ее механику. Обижаться не было принято.

Атмосферу высокой требовательности друг к другу создал Сельвинский. Он отдыхал в ней. Он сам заражался нашим азартом. Умело направлял дискуссию. Часто смеялся, улыбался удачным остротам. У него была чудесная, добрая улыбка, мгновенно преображавшая серьезное, суровое его лицо. Заключая дискуссию, он подводил итог, стараясь быть объективным. Оценки его были строги и доброжелательны. Он бережно относился к своим ученикам, умел быть взыскательным, никогда нас не обижая. Но сам он был человек страстный и пристрастный, и клокотавшие в нем бури сочувствия или неприятия, конечно, были различимы под «умиряющим елеем педагогики».

Гослитовский семинар просуществовал с осени 1939–го до самой войны. Месяца за три до ее начала Сельвинский опубликовал первую нашу подборку стихов в журнале «Октябрь».

Разговаривали в издательстве об издании альманаха молодых. Война порушила наши планы.

Общение с Сельвинским еще более приблизило к нам его поэзию, которой мы и до этого были восторженные почитатели. Особенно способствовало тому чтение Сельвинского. В его исполнении (произнесении) каждое стихотворение было гениальным.

У него был роскошный низкий голос. Голос грудной, диапазона от баритона до баса. Интонации его описать невозможно. В чтении его было любование ритмом, рифмой, словом, паузой, взлетом строфы, падением фразы. Это любование передавалось слушателям. Он читал без обычных поэтических завываний, с естественностью речи и со свободой дыхания. Естественность и свобода захватывали, одухотворяли слова, обогащали их значения. Он был симфоничен, полифоничен. Стихи прочитанные и услышанные порой отличались, как нотные палочки от пения. Он мыслил стихами, произнесенными вслух, как композитор музыкой. Чтение его было моноспектаклем высокого артистизма.

У него учились мы поэтическому чтению, устному контакту с читателем. И многие научились.

Лучше него никто не читал в то время. Он один из тех, кто создал традицию русского поэтического чтения, которым славится русская поэзия, а многие литературы не знают вовсе.

Сельвинский учил нас высоким образцам поэзии. Да и сам знал, с кем соизмеряться – с Пастернаком и с Маяковским.

С Пастернаком можно было соизмеряться только на почве поэзии, даже споря о понимании гражданского долга.

С Маяковским дело было сложнее. Спор шел о лучшем исполнении социального заказа. И не без перехлестов, скажем прямо.

В пору нашего знакомства Маяковский был уже канонизирован Главным Читателем страны и началось его медленное школьное сжевывание. Сельвинскому хотелось на манер канонизированного Маяковского выполнять прямой заказ Главного Читателя, быть как бы его конфидентом. Тот, вероятно, Сельвинского читал и даже ценил. Илья Львович не без гордости рассказывал, что Главный Читатель в 37–м году Пастернака и его трогать не велел. Но рупором и конфидентом вряд ли кто мог стать, не угадать было причудливого хода его мыслей и тайных замыслов. Да Сельвинского постоянно заносило. Заносило в сторону поэзии. Его эпические замыслы как‑то все не прилаживались к Главному Читателю, к его неуловимому мнению.

«Апокрифы в евангелье хотят», – не без ехидства писал тогда Слуцкий

Странное чувство свободы

Война, которую мы ожидали и о которой сочиняли стихи, началась неожиданно.

Об этом после писали генералы и генштабисты, и люди, близко стоявшие к власти. Неожиданным показалось ее начало не только потому, что в возможность дурного не хочется верить, – начало войны было неожиданным особенно потому, что нация решительно не была подготовлена к такому началу войны.

Предвоенная пропаганда – книги, песни, кино – все, что годами въедалось в сознание, – разрабатывала лишь вариант наступления и победы: на чужой территории, малой кровью. И если можно понять причины военной и экономической неподготовленности к войне, если можно понять страх Сталина, если можно объяснить причины его политики 1939–1941 годов, то уж ничем нельзя объяснить и простить ему, более всех понимавшему неизбежность войны, то, что нация была морально не подготовлена к самозащите. И эта неподготовленность играла не последнюю роль в военном поражении лета и осени 1941 года.

В первые дни войны во главе государства оказался трусливый деспот. И я верю тем, кто писал о сумеречном состоянии его души: тревожно звенела пробка о графин, захлебываясь, булькала вода, когда человек, не пожалевший миллионов своих подданных, вдруг воззвал к «братьям и сестрам», к «друзьям» – он, не признававший ни родства, ни дружбы, – с мольбой о самоотверженности, когда почувствовал, что опасность грозит его шкуре.

Если бы можно было позлорадствовать, то это был момент самого глубокого унижения Сталина. И это публичное унижение он не простил народу.

Осенью и летом 1941 года Сталина спас идеализм русской нации, инстинктом постигшей, что ей грозит позор и разор.

Солдаты сорок первого года, спасая Родину, спасали Сталина. И он отомстил им за это спасение, объявив предателями тех, кто был предан и отдан в пленение, кто не пустил последнюю пулю в висок, кто скитался по лесам и топям Белоруссии и уходил в партизаны.

Он, не решившийся пустить в себя пулю в дни своего позора и унижения, погнал в лагеря и долго расправлялся с теми, кто уцелел, спасая его.

Создатель догматического учения, сам он не был догматиком. И потому обратился к русскому патриотическому сознанию: к чему и к кому еще он мог обратиться – к деревне, помнившей 30–е годы, к людям гражданской войны, уничтоженным в 37–м?

В конце 1941 года он почувствовал мощь нации, несломленность ее духа, взбодрился, собрался и стал приписывать себе победы, и снова стал несгибаем, велик, тверд, напряг волю и сделался хозяином положения – Верховный Главнокомандующий, Генералиссимус всех войск.

– Ему больше всего нравилось быть военным, – как‑то сказала мне его дочь.

Он обращался к «внукам Суворова» и «детям Чапаева», к русской военной традиции. Приобщаясь к военной славе, он хотел быть русским генералом, Иваном Виссарионовичем, и пил за русский народ в день Победы, одновременно карая его и заискивая перед ним.

Как наивны наши славные генералы (и как предусмотрительны бесславные!), приписывая организацию победы Сталину.

Военную победу над Гитлером мог бы одержать и Жуков.

Люди одного варианта, мы не думаем о том, что могли бы победить без Сталина, может быть, меньшей кровью, с лучшим устройством послевоенной Европы. Капитуляция перед союзниками нам не грозила.

…Где‑то я читал, что день 22–го июня был пасмурным. У меня в памяти солнечное утро.

Я готовлюсь к очередному экзамену за третий курс. Как обычно, в половине десятого приходит заниматься Олег Трояновский, сын бывшего посла в Японии и США, а ныне и сам посол.

Это спокойный, дружелюбный и замкнутый юноша. Немного растягивая гласные на английский манер, он говорит:

– Началась война.

Включаем радио. Играет музыка. Мы еще не знали о функции музыки во время войны и не умели разгадывать ситуацию по музыкальным жанрам.

Война? Может быть, просто наши войска вступили куда‑нибудь, как в Западную Украину, Бессарабию и Прибалтику? Недавно было успокаивающее разъяснение ТАСС. Стоит ли беспокоиться?

Решаем заниматься. И Олег соглашается. Он спокоен, как обычно.

Однако занятия все же не ладятся. Я понимаю, что, если не сообщу о войне Слуцкому, он мне этого никогда не простит. Такая информация может посрамить известную в Юридическом институте пару: Горбаткина и Айзенштата– основателей агентства «Айзенштат – пресс энд Горбаткин – пост», самых осведомленных людей в Москве.

Через полчаса я стучусь в знакомую комнату в общежитии Юридического на Козицком, где прежде, говорят, был публичный дом, а сейчас Институт истории искусств.

Слуцкий и его сожители жуют бутерброды, толсто намазанные красной икрой. Кто‑то из студентов получил посылку из дома.

– Война началась, – говорю я спокойно.

– Да брось ты, – отвечают юристы.

Я присоединился к ним, не стараясь переубедить. На всякий случай включили громкоговоритель.

Когда мы доедали посылку, объявили о выступлении Молотова.

– Сопляк, – с досадой сказал мне Слуцкий. Он никому не успел сообщить о начале войны…

Москва была неузнаваема, когда мы вышли на улицу Горького после известной речи. Народ куда‑то спешил встревоженно и понуро.

Не зная, что делать, я купил цветы и отправился к Л, с которой до войны был в ссоре. Все, что произошло вчера, принадлежало уже другой эпохе: «до войны». Солдату полагалась невеста, которая провожает его на войну, которой он почему‑то дарит на прощание пику и саблю («Подари мне, сокол…»), а та машет ему вслед «синим платочком»…

Дней через десять я был под Вязьмой, неподалеку от станции Издешково. И то, что началось таинственно и возбуждающе – ночным звонком из райкома комсомола, – оказалось строительством укрепленного рубежа: противотанковых рвов, эскарпов и контрэскарпов. «Синий платочек» – тоже была рядом. В нашем же отряде находилась и вторая моя любовь – В.

К счастью, у меня открылась малярия – через день трепала лихорадка с сорокаградусной температурой. Я ослабел и не имел энергии выяснять отношения. Годен я был лишь на то, чтобы в свободные от лихорадки дни ездить на базу за продуктами для отряда. Язапрягал старую кобылу, имени которой не знал, и возил хлеб, масло и крупу, иногда подвергаясь пулеметному обстрелу немецкого самолета, стрелявшего лениво и неприцельно.

Почему‑то было решено, что в женской роте, размещавшейся в большом сенном сарае, мне болеть лучше, и я, переселившись в этот сарай из мужского, дрожал ослабевшим телом и горел, лежа между Л. и В. Таким образом замысловатый треугольник превратился в три параллельные линии. И я не знал толком, кого люблю.

Московская обувь очень быстро распалась. И я купил в Издешково сапоги, которые прослужили мне до вступления в армию. С тех пор я полюбил эту настоящую мужскую обувь.

Стояло прекрасное лето. И часто после работы мы с Л. уходили в чистое поле, поскольку все же невеста была она, и лежали во ржи. Однажды нас чуть не убил немецкий стрелок с бреющего полета.

Ночью небо гудело миллионнократно усиленным шмелиным гулом – немцы летели бомбить Москву.

Как‑то в конце светлого солнечного сентября нас повели в Вязьму, посадили в вагоны и отправили в столицу. Много позже я узнал, что немцы обошли наши оборонительные линии и, если бы не распорядительность какого‑то начальства, мы бы оказались в окружении и в плену.

В Вязьме мы встретились с ополчением – плохо одетым и обученным войском, состоявшим из московских интеллигентов и мальчишек.

А может быть, это произошло в начале октября. Время текло быстро, и дни сливались с днями.

В Москве находился Павел Коган, сухой, загоревший, с трудом добравшийся из Закавказья, где работал в геологической экспедиции. Он проживал тогда на улице Пушкина (Б. Дмитровке) у литинститутки Нины Бать. Вместе мы пошли на улицу Мархлевского, где в здании школы записывали в училище военных переводчиков. Первый вопрос был – знаете ли немецкий. Павел быстро сказал: «Да». Я замялся, потому что немецкий знал плохо. Меня не взяли. Павел вскоре уехал в училище переводчиков, наскоро приказав мне на фронт не идти, а описывать подвиги друзей и вообще историю поколения.

В эти начальные дни солнечного и пустого октября 1941 года я и попытался написать нечто о поколении – безуспешная попытка, а может быть, самое начальное состояние этой моей всегда писавшейся книги.

Пришел и ушел Слуцкий.

Марк Бершадский и Женя Астерман, сказавшись отсутствующими в городе, когда нас призвали строить укрепления перед Вязьмой, уже были в военном училище на станции Подсолнечной. Вскоре им предстояло погибнуть.

Солнечный этот октябрь был пуст. По радио играла музыка. Я почему‑то переводил «Пьяный корабль» Рембо – первый мой перевод.

Теперь, пожалуй, можно себе представить, почему в каком‑то смутном порыве я обратился к строкам «Пьяного корабля» и ощутил потребность вновь пережить его и переложить по – своему. Меня влекло ощущение внутренней свободы среди разбушевавшихся стихий, бесстрашие и обреченность, воплощенные в образе летящего по бурным волнам корабля. И чувство огромности и небывалости происходящего. И чувство неприкаянности.

16 октября, в день паники, когда прошел слух о немецком десанте в Волоколамске, Москва казалась малонаселенной, и, собственно, паники не было, не было панического шума и топота толпы.

Отец вернулся из Института, откуда уже сбежало начальство, увезя с собой кассу с зарплатой.

В ИФЛИ, переселившемся на Пироговскую, тоже никого не было.

В канцелярии валялись на полу бумаги и документы, маленькая записка предлагала студентам своими средствами добираться до Ташкента.

Город был просторный и оставленный. Выло странное чувство свободы, неизвестности, страха, пустоты и отсутствия власти.

Пришла Л. и сказала, что есть билеты на пароход, отплывающий из Южного московского порта в Горький. Решили ехать. Необходимые вещи были уже связаны в большие тюки. Квартиру не заперли.

В подъезде стоял сосед Мухин.

– Ай да Гитлер! Ай да молодец! – сказал он гнусавым голосом хулигана.

Тут же терся жуликоватый управдом.

Вместе они отправились грабить нашу квартиру.

Битком набитый трамвай медленно плелся через весь город к Речному вокзалу. Неожиданно он был остановлен милицейским свистком. Какой‑то гражданин вскочил на ходу на площадку прицепа. Милиционер снял его и потребовал уплатить штраф.

Этот эпизод чем‑то был утешителен. Впоследствии я сам наблюдал и много слышал об автономной инерции в действиях должностных лиц и учреждений, временно лишенных руководства. Эта черта свидетельствовала о прочности строя и его отдельных звеньев. О крепости круговой поруки низового аппарата, выявлению которой много способствовала политика гитлеризма.

В способности сопротивления, в проявлении прочности и самосуществования изолированных частей государственного организма были, конечно, и национальный подтекст, национальная традиция. Но наличие национального начала здесь тесно слилось с началами строя. Одного национального не хватало, как, например, у французов.

Является ли национальная стойкость исторической и исключительной чертой русской нации? В известной мере – да. Но среде власти выгодно затушевывать социальный подтекст русского сопротивления в силу инстинкта самосохранения, выработавшегося у русской власти со времен татарщины. Когда ей грозит внешняя опасность – власть обращается к нации.

В начале войны выявилось, что у нас не столько крепкая власть, сколько прочный строй.

Именно это обстоятельство, может быть, впервые так сильно проявившееся, было причиной известного «тягания» власти со строем. Недаром был отвергнут первый вариант «Молодой гвардии» Фадеева – романа, доказывавшего несокрушимость строя, его ячеистую прочность и самовозгорающуюся инициативу. Власть на высшем гребне своей мощи желала приписать себе даже заслуги строя, впервые обнаруживая в этом известную червоточинку. Послесталинское развитие страны показало, что строй у нас сильней и прочней власти.

Это не означает, конечно, что уже сейчас можно говорить о серьезных противоречиях строя и власти. Еще не достигли антагонизма социальные подосновы того и другого. Однако черты расхождения, искусственно сдерживаемого, будут обостряться с каждым поколением, и все это приведет в конце концов к необходимости компромисса между властью и строем или крушению основ власти…

…Прогулочный пароходик, куда нам удалось втиснуться, долго стоял у причала и, наконец, отвалил. В небольшом салоне разместились все мы: мои родители и тетка; Л. с отцом и мачехой; и наконец, В. с теткой и другом детства Женей, – вероятно, по тем же причинам, что и я, решившим не расставаться с рабочей гипотезой невесты.

Говорили, что немцы подходят к Рязани, и пароходик наш осторожно плыл ночью без огней. От молодости и тревоги не спалось. Мы с В. стояли на палубе, опершись о фальшборт, и, касаясь друг друга плечом, молчали, может быть, об одном и том же.

Настоящая картина бегства предстала в Горьком. На берегу толпились тысячи беженцев. Раздавали круглые белые хлебы.

Едва приставали волжские суда, как к непрочным трапам кидались ошалевшие толпы и, толкаясь и роняя в воду мешки, баулы и чемоданы, с муравьиным упорством лезли на палубу, забивали каюты, трюмы, салоны, утеснялись – с ором, с матом, с воплями, с детским плачем; и еще лезли, и еще утрамбовывались, пока не снимались сходни и не отчаливал пароход, – и тогда орали с палубы на пристань и с пристани на палубу разлученные, потерявшие друг друга жены, бабки, дети. И уже внутри парохода продолжались сутолока и утрясение, и поиски уборной, и поиски воды, и плач разлученных, и смерть стариков и детей, и поиски врача, и устройство, и протягивание ног, и подстраивание тюка под голову, и временная благость покоя, и знакомство с соседями, и оборонительные союзы, и внезапные и ожесточенные ссоры, и острая ненависть, и хватание за грудки.

И тяжелый горестный запах бегства, и вонь гальюна, и медленное прохождение волжских берегов мимо парохода. И опять чья‑то смерть в трюме, и ночное причитание женщины. И раздача чаю, и запасливое чавканье. Все это затихало к середине ночи.

На одном из таких пароходов мы прибыли в Куйбышев. И там я свалился в болезни, которую в прошлом веке называли нервной горячкой.

Л. и В. направились дальше в Самарканд. Я же остался болеть у родственников, еще до войны проживавших в этом городе.

Недели через две, едва оправившись, принял решение следовать дальше – в Самарканд, вслед за Л.

Родители уговаривали остаться в Куйбышеве, где можно было рассчитывать на родственную помощь. Но какая‑то потребность довести до конца раз принятое решение была сильней всех разумных доводов. И мытронулись в путь в огромном эшелоне эвакуированных, в той же тесноте и ожесточении бегства, через сухие верблюжьи степи, на Ташкент.

Не буду описывать эту дорогу, ибо по свойству памяти быстро утрачиваю детали и храню лишь общее впечатление, общую картину, суммированное состояние. Состояние это было – тревога, неопределенность, затерянность в огромной России и странное чувство свободы.

И при том, что перед глазами все время мелькали люди, лица, а в ушах не смолкали шум, гомон и ругань, было ощущение бесконечного одиночества России, звук которого я узнал потом, во второй части Десятой симфонии Шостаковича.

В Ташкенте не задерживались. Там находился папин институт, но я настаивал на продолжении пути.

Неожиданно встретил Исаака Крамова. Он спрыгнул с трамвая, увидев меня. Поделились новостями – кто, где?

Ехать! Ехать! Неизвестное мне дотоле стремление. Сам не знаю, почему Самарканд представал необходимой целью.

На станцию Самарканд прибыли рано утром. У меня был адрес В. Я надеялся увидеть ее, но она в те дни отсутствовала в городе. Я мог узнать только, где проживает Л. Встреча была холодная. Л, отведя меня в уголок азиатского дворика, сказала, что в эти тяжелые дни каждый должен заботиться о себе и своих близких… а я, дескать, мало приспособлен к жизни… а у них (сам видел) – тесно… и так далее.

Стоило тащиться три тысячи километров, чтобы все это выслушать.

Я коротко простился и ушел.

Странно, что рядом с чувством растерянности и обиды я испытал нечто похожее на облегчение. С этого чувства началось мое выздоровление и становление в Самарканде.

Родителям я лаконично сообщил, что у Л. остановиться нельзя.

Помню длинную, километров в пять, улицу, от вокзала до Старого города, по которой мама, папа и я следовали за ишаком и арбой, где размещался наш скарб. В этом шествии было что‑то похоронное и пародийное одновременно; но я по пути выздоравливал и сам удивлялся быстрому вытеснению печали впечатлениями невиданного азиатского города. Попытались устроиться в гостинице. Это было невозможно. Потолкались по городу в поисках жилья. И к ночи оказались под открытым небом у Регистана, где расположились спать на садовой скамейке. Регистан. Крупные звезды. Азия.

Подошел милиционер. Сказал, что здесь грабят. В случае чего велел орать.

Наутро мы отправились по эфемерному адресу двоюродной тетки общих знакомых. Эго была последняя зацепка.

Двоюродная тетка оказалась скверной старухой, но все же приютила нас на несколько дней. Вскоре отец поступил на работу в больницу. Удалось снять комнату, было голодно, но можно жить.

Полгода жизни в Самарканде оказались для меня большим везением.

Вся моя жизнь – сплошное везение. Хотя удач было не так много. Но различая везение и удачу, я всегда более ценил везение, как нечто законно принадлежащее моему характеру, и гораздо менее уважал удачу – нечто внешнее по отношению к везенью.

Удачливость может быть ничем не оплачена внутренне. Она – легкомысленная и пустая случайность, выигрыш на лотерейный билет. Достоевский, к примеру, не был удачлив, он всегда проигрывал, когда играл.

А я никогда игроком не был.

Я вручал свою судьбу везению. И оно никогда меня не обманывало.

В этом Самарканде, в Новом городе, похожем на колониальный городок, где нет достопримечательностей, а просто правильные улицы и мелкие, похожие друг на друга дома и низкие дувалы, – и все же черты Азии: Ургутский базар, и все же – от Родниковой улицы открывающийся вид Агалыкских гор, и все же – арыки и огромные тутовые деревья. В этом Самарканде мое везение позволило мне выздороветь и приготовиться к войне.

В вечернем Пединституте, куда я поступил, было бы совсем скучно, если бы не доцент Бабушкин, читавший курс русской литературы XIX века.

Для него я писал курсовую работу о Толстом, о «Войне и мире», работу, которая была важна мне как способ выздоровления и становления. Суть ее и идея были в том, что я (а может быть, и кто‑нибудь и до меня) усматривал – глазами Толстого – схему социализма, социального равенства в структуре народной войны. Мысль эта не так уж и глупа, если предполагать, что сюжет Каратаев – Безухов так же важен для Толстого, как и сюжет Безухов – Болконский – Наташа. Но не в этом было тогда дело. Литературный юноша искал подтверждения собственному состоянию не в жизни, которой не знал, а в литературе, которая давала надежные опоры духу. Речь шла (и я глубоко это понимал) об избавлении от интеллигентской идеи исключительности, то есть о преобладании обязанностей над правами. Для меня необходимо было выздороветь от этой идеи, невольно поселенной во мне, невольно внушенной средой, воспитанием, школой, ифлийской элитарностью, надеждой на талант и особое предназначение.

Важной (и тогда не осознанной) опорой здесь был мой отец, с его удивительным отсутствием идеи личной избранности, с его наивным и доподлинным демократизмом, то есть гуманизмом, то есть истинным признанием прав любого человека на то, на что претендуешь сам.

И конечно, я отдаю должное тогдашней чистоте своего ума и ясности чувств, тогдашней способности выздоравливать и становиться.

Желание стать солдатом, стать как все, надеть шинель и подвергнуться всему, чему должен подвергнуться солдат, и именно в этом риске, страхе и смерти обрести свое лицо и индивидуальность – добровольно утратить лицо и усилием воли, веры и долга обрести его в новом качестве – вот о чем я думал тогда, вот что постепенно обретал в своем выздоровлении и становлении.

В этом было везение моего одиночества, в этом внутренний смысл самаркандской зимы и весны.

В Самарканде холодов почти не бывает. Раза три в январе выпадал снег и тут же таял. А в феврале началась весна, в отдалении зазеленели нежные Агалыкские горы, одарявшие Родниковую улицу почти бесплотной высотой.

Увлеченный течением мыслей, я утром стоял в очереди за пайковым хлебом – это были соленые, серые, удивительно вкусные лепешки. А день уж не помню как проходил – в молчаливом чтении, в радостном накоплении сил, в разговоре через дувал с соседом Димой ради созерцания его прекрасной жены.