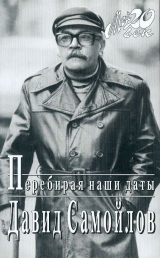

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 31 (всего у книги 39 страниц)

По поводу нового романа С. одна дама острого ума и высокой опытности в литературных делах выразилась с опасной краткостью: «Утрата гуманизма».

Краткие определения такого рода легко прививаются в наиболее широком круге читателей С. – в круге десятом. С одной стороны, в этом круге тайно любят разочарования, с другой стороны – эти разочарования в главном утешительны.

Ведь если С. позволил себе утратить гуманизм, то X, Y, Z тоже могут позволить себе утратить нечто существенное. А вот гуманизм они как раз не утрачивают. И их запечный гуманизм вдруг вырастает в их глазах. И запечность его становится как бы положительным качеством неутрачиваемости, а запечье – лучшим местом для хранения гуманизма.

– Уж если С. дает индульгенцию X, Y, Z, – без всякой логики подумал я, ибо утрата гуманизма скорей означает утрату его и по отношению к X, Y, Z, – уж если С., – быстро поправился я, – перестает быть указателем гуманного направления, то дело швах. – И потому поспешил прочитать роман.

…Вопросы, которые следует задать себе по прочтении романа и исходя из опасной формулы «утраты гуманизма», таковы:

Можно ли где‑нибудь в авторском тексте усмотреть нечто похожее на антигуманизм? Можно ли найти хоть одно высказывание С. антигуманного свойства?

На этот первый вопрос можно решительно ответить: нет.

Однако, как мы знаем, этого мало… Для полного прочитывания концепции мало одних высказываний персонажей романа, даже соотнесенных с личностью автора.

Полный смысл произведения заложен во всей его ткани, в его строении, в его словесном материале.

Для такого прочитывания требуются уже большие усилия, требуется проникновение в тайну, в загадку творения – в загадку, присущую каждому истинному явлению литературы. Порой автор способствует, а порой и мешает на пути к разгадыванию.

«Важен не строй. А строй души», – говорит старик Варсонофьев.

В этой формуле та же опасная краткость, о которой я уже упоминал.

На первый взгляд простая и ясная, эта формула таит множество загадок, не раскрытых прямо ни самим Варсонофьевым, ни авторским комментарием.

Первый вопрос: можно ли сравнивать строй души со строем, божий дар с яичницей? Одного ли порядка эти явления, чтобы можно было сказать, что в каком‑то одном ряду содержание души сопоставимо с общественным устройством? По этому типу можно сказать, что важен овес, а не холера. В этом даже можно усмотреть некую глубокомысленность, ибо человеческое воображение неистощимо в сопряжении далековатых понятий.

Впрочем, наша материалистическая наука утверждает, что в устройстве души отражено общественное устройство, и тгосему постоянно сопоставляет эти два устройства. Однако наша наука решительно бы не согласилась с тем, что устройство души важнее общественного. По ней в устройстве души лишь отражено, да и то несовершенно, общественное устройство, и вся полнота не может быть отражена в одной душе, разве что в исключительных, из ряда вон выходящих случаях – в единичных гениях человечества.

По нашей науке устройство души вторично. Это азы науки.

Возможно сопоставление строя души со строем и в обратном случае: если предположить, что в его устройстве отражено устройство души.

Но тогда какой души? Чьей конкретно?

Видимо, тогда уже не одной конкретной души, а души всеобщей, некой одной народной души, в которой слиянны отдельные личные души. Какие же свойства этой души были точно отражены в российском самодержавии, в крепостном строе, в бюрократической иерархии российской державы?

Или, может быть, устройство души всея Руси потому и выше строя, что отражено в нем неполно или искаженно?

В этом смысле только и можно понимать, что строй души важнее строя.

И тут опять вопрос.

Как всеобщая душа, а особенно ее личностные явления, должна относиться к своему искаженному в облике строю? Игнорировать с высот свой искаженный образ? Или стараться его исправить, подчистить? Или сломать свое ложное отображение и воссоздать заново?

Это уже вопрос не абстрактный, а практический. Поскольку ценит С. людей дела, то им и следует дать практическое указание, как, каким способом и с какой стороны прилагать дело к строю. Ибо дело уже происходит в конкретных условиях строя. И даже лучшие представители души – люди дела – действуют не в абстрактных сферах, а в конкретных обстоятельствах исторического существования своего народа.

На этот вопрос прямо не отвечают ни герои С., ни он сам.

Только по косвенным данным, по тому, как изображены «разрушители» строя, худшая эманация всеобщей души, а может, и вовсе отринутые ею бездуховные существа, – только по этому изображению разрушителей можно предположить, что разрушение строя не признается делом, способным довести строй до кондиций души.

Не будем гадать о свойствах коллективной души Солженицына. Об этом в романе нет достаточных указаний.

Мы знаем только, что положительные лица в романе – это порядочные люди дела. В том числе и военного дела.

Проблема сопряжения строя души со строем не новая и, возможно, будет прояснена в последующих «Узлах» Солженицына.

В наше время ее глубоко решает Генрих Бёлль, писатель, сходный с С. по личному мужеству и по некоторым исходным пунктам мировоззрения.

Бёлль, однако, не ставит вопроса о том. что важнее – душа или общество. Для него эти понятия взаимоисключающие. Он предлагает выбор – или душа, или общество. А отнюдь не предлагает душе пересоздать общество по своему образу и подобию.

Он просто изымает душу из общества. Душу данную, личностную, индивидуальную, со своей свободной волей, и по закону свободной воли добровольно и без насилия над другими, принимая всю ответственность на себя, изымающуюся из общества.

Бёлль прямо ставит вопрос о добровольном изъятии, о самоизъятии из общества, где душа не может осуществляться согласно своему назначению. В этом он видит высшую индивидуальную ответственность, которую берет на себя душа в лучшем своем земном проявлении.

У Бёлля душа равна личности. УС. – равна лишь коллективу. У Бёлля единица души – человек. У С. – нация.

Но изымая себя из строя, душа – личность Бёлля никак не тягается с ним [21]21

У Бёлля есть понятие: белая ворона.

[Закрыть]. Она изымает себя как духовное начало из недуховной среды, не испытывая при этом ни гордыни, ни презрения. В ней нет ничего сверхчеловеческого. Ее человеческое содержание выявляется как жалость и сострадание к оставшимся в строе, как любовь самого малого, младшего, слабого в мире к сильному мира сего. То есть как любовь истинно христианская, как любовь младшего сына вселенской церкви к тем, кто заблудился в сословных, имущественных, национальных лабиринтах строя.

Литературная жилка у него была всегда. Он еще до войны собирал материал и намеревался написать роман о первой мировой. Это, конечно, не был даже по замыслу роман – учение, потому что у самого С. никакого учения еще не было. Появилось оно много позднее, уже после мировой славы, и собрано было наскоро, как явствует из «Августа четырнадцатого». В романе этом чувствуется скороспелость учения и видны остатки прежнего замысла– патриотическо – семейный роман, вроде «Порт – Артура», хотя и поддался Солженицын современной моде и ввел в свой роман экранные страницы по придумке под Дос – Пассоса, а по исполнению – под Артема Веселого. Таким он и был бы, может быть, получше и поумней.

«Август» – роман идей и концепций. В нем нет высшего достижения прозы – характеров. Есть персонажи – схемы идей. В романе, сопоставляемом с «Войной и миром», нет телесного, органического начала личности, начала, у Толстого овеянного духовностью, где страдание родов, смерти, боли одухотворено и выравнено духовным началом любви.

Телесное начало Толстого заменено мужицким сексом, разлитым в романе. – сексуальностью без любви и уважения к женщине, однообразно проявляемой в разных персонажах.

Это если и «Война и мир», то мужицкие, без ленинского «перехода на позиции», а исконно с мужицких позиций. Грубый секс.

Семья С., разгромленная историей, должна была быть восстановлена и путь ее осмыслен, тогда еще с позиций ортодоксальных, как это часто бывало в нашей литературе, где люди прошлое свое социальное состояние пытались сомкнуть в нечто целое с нынешним на базе исконных понятий вне классов и в романе – на базе патриотизма, русского национального самосознания и (тайно, в подтексте) православия.

В романах этого рода, удавшихся и неудавшихся, живет мысль о неизменности основ России, о выстраданности этих основ теми, кто составлял по существу эти основы, – русским дворянством, интеллигенцией или торговым классом, – о примирении с нынешней властью – властью русской и патриотической.

Таков бы и был роман «Август» (таким он в значительной степени и остался), если бы не новые амбиции С., его нежелание «мириться» и замах на учение.

Непримиримость в роман наскоро вставлена, потому что в лелеемом замысле вовсе отсутствовала. Это задиристое послесловие и несколько условных фигур «революционеров». Они роли не играют и так же легко (в угоду цензуре) могли бы стать «положительными».

Особенность «Августа» по сравнению с другими известными нам произведениями С. в том, что он замыслен задолго до, а написан после его звездного часа.

Александр Исаевич

Александр Исаевич Солженицын – выдающийся русский характер, которому счастливится быть осуществленным в России раз лет в 300. Ближайший к нему пример – протопоп Аввакум. Это не значит, что вообще таких характеров в России не было [22]22

В России иметь характер – уже акт гражданский

[Закрыть]. Дело здесь не только в характере, выразившемся в безупречном гражданском поведении, а именно в его осуществлении в гражданской жизни, в том умении подчинить своей цели обстоятельства, умело проплыть между айсбергами, не быть ими раздавленному; нарастить в себе или достичь известности, привлечь всеобщий интерес, обеспечить себя писательской славой – и потом встать, полному свежих сил, бесстрашия и несгибаемой воли, и бросить в лицо власти правду о ней.

Против Солженицына стоят миллионые ряды бюрократии, армии и государственной безопасности.

За него только – характер, талант, слава и бесстрашие.

Солженицын один в России. И, может быть, второй не нужен. Ибо в драке скопом не жалеют кулаков, ибо в драке стена на стену пропадает личность, а есть две стены, а в той борьбе, которую ведет Солженицын, самое важное – не мысли, не проповедь, не содержание проповеди, а личность. Силу личности прежде всего показал Солженицын, а это в нынешней России – дело первостепенное.

Проповедь Солженицына ниже, чем его личность. С проповедью его можно и нужно спорить. Личность его с проповедью никак нельзя путать. Но спор с Солженицыным по существу его проповеди никак не снижает значения этой великой исторической личности, чьим именем может быть назван целый период борьбы России за гражданские права.

Общество, где мало зрелых личностей, остро чувствует потребность в них, потому высоко ценит и возносит любые проявления личности или нечто похожее на эти проявления. И по справедливости Солженицын вознесен и награжден восхищением выше и больше всех.

Его позиция гражданина понятна и ясна многим. Он предлагает рубить все гордиевы узлы современности. И потому является сыном нашего времени. Потому и понятен обществу, еще не доросшему до распутывания узлов, не постигшему, что живые узлы рубить нельзя, что рубить надо мертвые, а живые распутывать. И что дело распутывания требует терпения и увлеченности, углубленности и понимания и смелости внутренней, то есть умения внутренне противопоставить себя не просто власти, то есть грубой силе, а целому незрелому обществу, конформистскому, поэтому более всего боящемуся конформизма.

Незрелое общество так же безоговорочно возносит, как и отрицает. Справедливо вознося Солженицына – гражданина, характер, волю и отвагу, оно готово принять проповедь Солженицына, которая совсем другое дело.

У нас нет питательной среды для выдающейся личности. В своем противостоянии грубой демагогической силе эта личность вынужденно приобретает черты и замашки унитаризма и тоталитаризма, непререкаемости и нетерпимости.

Это происходит оттого, что личность эта не чувствует реальной нравственной поддержки, а лишь атмосферу инфантильного приятия, стыдливого конформистского восхищения и привычной робости помыслить о критике, на которую решается герой.

Вопрос о нравственной оценке чрезвычайно остро стоит в нашем так называемом мыслящем обществе. По существу, оно отказывается от оценок, не берется оценивать действующую личность и ее проповедь, полагая, что бездействующие не смеют оценивать действующих, не совершившие – свершивших. Это настоящая чепуха. Нравственная оценка – тоже действие, и немаловажное. Отказ от оценки по существу – еще раз отказ от действия. Своеволие действующих в атмосфере отказа общества от нравственной оценки приводит к такому уродству, как процесс Якира. утверждающий безнравственность как норму. Мыслящее общество обязано взять на себя тяжесть нравственной оценки. Высокая среда в России всегда была склонна к объяснению личности, в силу интеллигентской традиции и чувства внутренней вины за бездействие. Среда эта склонна к объяснениям и оправданиям. Оценка же отдается на волю низшей среды, с ее неумением и нежеланием ничто объяснять, с ее низкими нравственными критериями. Отдавая оценку на волю низшей среды – высшая совершает великое общественное преступление, в частности преступление перед действующей личностью, лишая ее нравственных ориентиров, превращая в оракула.

Солженицын совершил для нашего общества великое дело. Наше общество не помогло ему своей нелицеприятной оценкой.

Так оформился Солженицын – проповедник, качество которого ниже его гражданских качеств. И виноваты в этом и мы, его современники.

Имя Солженицына промелькнуло мимо меня году в 60–м, летом в Коктебеле. Большой и жадный до общения и жаждущий новостей Копелев давал тогда почитать небольшую рукопись. По виду я и сейчас ее помню: в обтрепанной папочке, бледно напечатанная через один интервал. Это была одна из копелевских новостей и потому и воспринята мной была в их ряду как явление новое, но невысокого класса. Рукопись эта была «День ЗК», позднее ставшая прогремевшей книгой «Один день Ивана Денисовича». Имя ее автора – Солженицын – никому не было известно и потому промелькнуло и до времени забылось.

В то лето коктебельский пляж, уже слегка всколыханный в атмосфере либерализма и одновременно легко будоражимый всяческими чаяниями, довольно равнодушно отреагировал на скромную рукопись в сиреневой папочке. Удивительна была настойчивость Льва Копелева, не разочарованного относительным равнодушием читающей элиты.

Ее реалии были скромны; ее философия не задевала. Ее функция вершинного всплеска антисталинского либерализма еще была впереди. И всплеск этот не виделся еще мощной, всесметающей волной.

Нет сомнения, что высшую точку хрущевщины могло бы обозначить и другое литературное произведение, кроме «Ивана Денисовича», например рассказы Шаламова. Но до этого высший гребень волны не дошел. Нужно было произведение менее правдивое, с чертами конформизма и вуалирования, с советским положительным героем.

Как раз таким и оказался «Иван Денисович» с его идеей труда, очищающего и спасающего, с его антиинтеллигентской тенденцией.

Более всего пострадал народ. Но он и лучше всего сохранился. Интеллигенция же сумела пристроиться потеплее и жила лучше в лагерях, а сохранилась хуже.

Это тогда устраивало. Устраивало и интеллигенцию, еще раз доказавшую свое социальное бескорыстие, не поставив свое лыко в строку Солженицыну.

Но та, чисто литературная функция, которую могло бы выполнить другое произведение, кроме «Ивана Денисовича», на том бы и окончилась.

В литературу вступил не «Иван Денисович», а новая личность автора, функция которого оказалась выше и мощней чистой литературы.

В этом еще разберутся.

Личность С. выше и сильнее его литературного таланта, в целом подражательного, натужного, исчерпывающегося содержанием сегодняшним и способного воспроизвести только одну личность – личность автора.

На сегодняшний день это много. Но России жить и завтра. И не дай бог, если ей придется жить личностью Александра Исаевича.

Тот народ, о котором пишет А. И., сегодня – фикция, мечта, прошедший день. К нему не вернется Россия, даже если сядут все за прялки, за резных медведей и за палехскую роспись. Мужик нынешний производить без корысти не станет. В этом, извращенно, правда, выражается новое его достоинство. Он спекулировать и шабашить готов и станет делать это даже под малиновый звон, перекрестившись. Он делать это будет, пока не образуется в народ. А сделается это тогда, когда он научится уважать духовное начало России, то есть ее интеллигенцию, столь не любезную А. И. Ему бы первому и надо положить первый камень в здание нового народа – научиться уважать слой хранителей культуры, слой его собственных читателей и почитателей.

Когда поулягутся страсти (лет через пятьдесят), А. И. уготовано место в официальном пантеоне хрущевских времен. Место это на том же пьедестале почета и, может быть, первое, ибо никто, даже сам Хрущев, так точно не выразил идеологию и тенденцию хрущевского времени с ее критикой предыдущей эпохи, почвенничеством, волюнтаризмом, грубостью, тягой к свободе и к многоговорению, остаточной потребностью «культа», если не Сталина, то самого себя и т. д.

Принципиальных расхождений нет. А. И. выразил высшую точку хрущевизма, то есть целой эпохи нашей жизни.

Тем и велик.

Он сделал то, что надлежало бы сделать хилому ренессансу после «оттепели» и чего ренессанс, естественно, сделать не мог. Нужна была свежая, яркая, внелитературная личность, Пугачев из средней школы.

И он явился со своими пугачевскими претензиями, со своим самозванством и ощущением стихии.

К ИсаичуИзвечный спор о путях. Спор славянофилов и западников, почвенников и космополитов, русситов и гуманистов.

Россия для русских – русские для России. Или Россия для мира, русские для человечества.

Мещанское: «Что нам об людей думать, нам об себе надо думать». Или вселенское: «Несть эллина и иудея». «За други своя».

Россия предназначена для второго. Никакие попытки загнать русское сознание в рамки самобережения и самоспасения малой нации исторически не оправдаются. У России достаточно сил, чтобы взять на себя ответственность за человечество, достаточно идеализма, бескорыстия, бесстрашия, благородства.

Почвенническая пропаганда пользуется моментом неустроенности народа и нации, разбродом, начальным состоянием становления.

Народ и нация строятся заново. И от начальных идей многое зависит в их будущем устроении.

Особенность момента в том, что народ перестал быть хранителем нравственного и культурного достояния нации. Народ, утратив понятия, живет сейчас инстинктами, в том числе инстинктом свободы. Инстинкт без понятий.

Носителем культурного и нравственного потенциала является сейчас интеллигенция. Никогда значение ее не было так велико, назначение так высоко.

Строение новой нации может начаться только со знания.

История доказывает, что просвещение – единственный результативный путь развития народного самосознания.

Народ жаждет знания. Но знания без понятий – всего лишь образование, «образованщина», как любит говорить А. И.

Тягу к образованию превратить в тягу к знанию – такова первая задача нового русского просвещения.

Прежде всего это знание о себе, о своей истории, о значении нравственности в жизни нации.

Нужны правдознатцы.

И А. И. нужен тоже как правдознатец. Правда, сказанная в «Архипелаге», – часть великого просветительского дела. Вот тот реальный вклад, который внес А. И. в строение новой нации. А не его прожекты, отторгающие Россию от человечества.

Главная черта любого идеологического общества– нетерпимость. Качество идеологии здесь не играет роли. Любое идеологическое общество– марксистское, православное или фашистское– прежде всего нетерпимо.

Нетерпимость порождает множество следствий, из которых важнейшие следующие:

1. Смешение критериев оценки личности. Личность оценивается не по духовному качеству, а по принадлежности к идеологии. «Кто не ссыт, тот баба».

2. Неминуемая замена идеологии фразеологией. Ибо всеобщая идеология порождает всеобщую фразеологию, которая необходима и достаточна для принадлежности к идеологическому обществу. Навязывая идеологию всеобщую, это общество лишает человека идей приватных, личного мировоззрения.

Идеологическое общество обычно имеет лишь идеологическую форму, а не содержание. Это общество формы, а не сути. Общество всеобщей формы без индивидуального содержания.

3. Индивидуальное содержание каждой личности, входящей в общество, – свобода.

Идеологическое общество искажает само понятие свободы. Понятие личной свободы – продукт идеологического общества. Личность пытается добиться свободы, отчуждаясь от общества.

Одна из современных форм отчуждения – отъезд.

Отъезд от общества, в сущности, уродливая форма достижения свободы. Эта форма подходит лишь рабам идеологического общества, которые свободой называют освобождение от обязанностей перед обществом.

Понятие «личной свободы» есть в обществе, где личной свободы нет. В терпимом обществе есть понятие всеобщей свободы, потому и нет проблемы бегства от общества.

В терпимом обществе никто не путает идеологию с правами и обязанностями Гражданина.

Попытка заменить одно идеологическое общество другим – главная роковая ошибка А. И.

А. И. верит в слова, в названия и в своей одержимой ненависти к словам путает факты.

Ему кажется, что идет тотальное наступление коммунистической империи на мир. Если даже назвать нашу империю коммунистической, все равно никакого ее наступления нет. Оно невозможно по экономическим, военным, политическим, идеологическим, национальным и психологическим причинам, то есть по всем причинам.

Военные хунты в Африке к нам касательства не имеют. Они принимают нашу фразеологию – фразеологию социализма. – потому что это очень удобная и хорошо разработанная система, позволяющая оправдать любой режим насилия. Это режимы национальной консолидации, чисто политические, порой лишенные еще даже национальной основы.

Такого же рода режим – Куба, промежуточно ориентирующийся тоже то на нас, то на Китай, режим, который вынужден будет слиться с остальной Америкой и идти по ее пути.

Вопреки Исаичу мы больше потеряли в послевоенное время в своем политическом влиянии, чем обрели:

1. Мы потеряли Китай, который сам вырос в империю, чья потенция направлена теперь против нас.

2. Потеряли Корею.

3. Потеряли великую перспективу в Индокитае с уходом американцев, с их мудрейшей стратегической примочкой нам.

4. Под угрозой Индия, которая, конечно, качнется к Западу, страшась Китая и понимая, что мы не заручка.

5. Потеряли Иран (история с Иракским Азербайджаном. Даже Сталин проморгал).

6. Потеряли Югославию. Наголову потеряли Румынию. Потеряли базу в Адриатике – Албанию.

Балканы почти не наши.

7. Потеряли Крит.

8. Потеряли базы в арабских странах – ушли из Средиземного моря.

Кажется, довольно.

Мир советской империи сузился. Существовать она может только в контексте с Западом, а следовательно, с его политическими понятиями и правовыми нормами.

Ошибается А. И., говоря о нашей угрозе, о том, что с нами можно говорить только языком силы.

Силы у нас нет. Поэтому лучше не вынуждать власть из последних сил защищать моменты политического престижа.

Контакты – единственный реальный путь демократизации России. Остальное – убийство или самоубийство.

Другого пути нет.