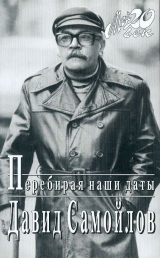

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 24 (всего у книги 39 страниц)

Мы вошли в какой‑то дом, где явно чувствовались жители. В небольшой. бедно обставленной комнате на деревянной кровати лежали двое младенцев. Их родители, молодые, крайне истощенные люди, бессильно опустив руки, стояли перед кроватью. Дети, видимо, были тяжело больны.

– Доктор был? – спросил Ляшок, обращаясь ко мне.

Доктора не было, объяснили родители. Детям очень – очень плохо.

– Доктор есть? – снова спросил меня Ляшок.

Оказалось, что доктор живет неподалеку. Но визиты делать отказывается ввиду военного положения.

– Доктор будет, – сказал Ляшок.

В сопровождении отца мы отправились к доктору. Его двухэтажный дом был заполнен бледными женщинами и стариками. Видимо, дом доктора считался убежищем, вроде церкви.

Сам доктор, строгий толстый старик, доктор для богатых, держался с известным достоинством. Я спросил его, почему он отказывается посетить больных детей.

– У меня в доме больные, я не могу их оставить, – отвечал доктор.

Мы некоторое время вежливо препирались. Во время беседы я упирал на слово «гуманизмус». Ляшок, однако, теряя терпение, начал вытаскивать наган. Доктор неохотно согласился отправиться к больным, бросив уничтожающий взгляд на отца. Для скорости он решил поехать на велосипеде. Мы с отцом трусили сзади.

Ночью опять была слышна канонада в Берлине. Дымное зарево стояло к югу от нас. Новых заданий не поступало, и мы ночью пили кислый рейнвейн, дешевое винцо, которое в изобилии находили в покинутых домах, заедая его домашними компотами. Никакой другой еды не попадалось. Сильно, видимо, отощала Германия. В кухнях, блиставших адской чистотой и переполненных предметами, назначения которых мы не знали, не было ни одной крошки пищи.

Гак мы сидели, несколько грустя и чувствуя себя отрешенными от огромного дела, которое совершается в эти дни под Берлином, а отчасти и довольные покоем и безопасностью.

У нас было двойственное чувство. Желание участвовать в последнем победном сражении, чувство победы и – с другой стороны – естественное стремление дожить до этой победы, поскольку она так уже близка, и столько до нее пройдено, и так она выстрадана, – естественное стремление сохраниться и не погибнуть в последние часы огромной битвы.

Мы пили до рассвета, грустя и веселясь, пока не проступила надпись на массивной кирпичной стене напротив окон: «Берлин бляйбт дойч».

Было утро 30 апреля.

Мы получили приказание направиться в город Штраусберг, где дислоцировался штаб фронта.

30 апреля для меня кончилась война.

…В Штраусберг дорога идет через холмы или невысокие живописные горы, поросшие лесом; она полукругами и змейками обегает склоны; видно, что местность чиста, обжита, устроена, и потому роскошный пейзаж несколько чужд сердцу.

Сам Штраусберг расположен при небольшом озере. Несколько домов на берегу было отведено разведроте.

Наша группа прибыла первой. Вскоре ожидались остальные. И мы, быстро устроившись, торчали под навесом у входа, посматривая на дорогу. Тут же расположилась компания офицеров разведотдела во главе с полковником Савицким, начальником следственной части. Они тоже чего‑то ожидали.

Наконец, показались наши броневички, «виллисы» и мотоциклы. Колонна выглядела довольно необычно. Солдаты сидели в машинах, набитых барахлом, свесив ноги наружу. Командиры бронемашин оседлали башни, тоже, вероятно, переполненные. Кое‑кто из них прикрывался зонтиками от мелкого дождичка.

Едва колонна остановилась, капитан Богомолов приказал выложить трофеи и построиться около них. Солдаты стали в две шеренги, сложив перед собой кучами добытые пальто, костюмы, белье, приемники и аккордеоны.

Богомолов скомандовал «нале – во!», потом «правое плечо вперед!», и роту увели в расположение.

Офицеры во главе с Савицким, долго не мешкая, ринулись на барахло и стали выбирать и увязывать в тючки то, что казалось им более подходящим. С тючками они вскоре и отбыли. Савицкий на прощание приказал прислать ему самый большой аккордеон. Ему пытались всучить другой – поменьше. Но он отослал его обратно, сказав, что сосчитал кнопки на своем аккордеоне – их было больше.

Так огорчительно для разведроты закончился день окончания военных действий.

И это огорчение окрасило все последующие дни ожидания официального объявления победы.

Я не помню, доносилась ли берлинская канонада до тихого Штраусберга. Может быть, это был звуковой фон, к которому мы уже привыкли.

Приятно было встретиться с Гончаровым, Кравцом, Бакулиным – со всеми добрыми друзьями. В нашу разлуку вместилось целое сражение, и мы возвратились друг к другу, как после долгого странствия возвращаются в семью.

Солдаты любят делиться эпизодами веселыми, всячески подшучивать друг над другом. Неиссякаемыми байками были наполнены вечера до второго мая.

Второго мая мы узнали, что Берлин пал.

В Штраусберге, где стоял штаб фронта, было тихо. С жителями городка мы не общались. Приходил только мальчуган лет двенадцати и пристраивался к очереди у солдатского котла. Повар наливал ему супу. Мальчик протягивал свой котелок еще раз и просил добавить для сестры и для матери. Солдаты хохотали. Давали хлеба и сахару. Говорили, что такой не пропадет. А мальчик уходил, предварительно осведомившись, когда у нас следующая раздача пищи, и никогда не запаздывал.

Мальчик этот был дитя поражения. Но символизировал нечто иное, чем старая лошадь на фольварке, – он был первый знак приспособления Германии к ее новому состоянию и некой дальней перспективы.

Война кончалась не так внезапно, как начиналась, и если можно было точно обозначить ее начало, то конец как бы расплывался на протяжении десятка дней, может, потому, что был предрешен и ожидаем.

После майских праздников мы ожидали победы. Это были томительные и скучные дни.

Седьмого мая под утро кто‑то сказал, что объявлена Победа. Мы выскочили из расположения и стали стрелять в воздух. Прибежали из штаба и велели уняться, потому что победа еще не объявлена.

Восьмого о Победе сообщило английское радио. Мы снова стреляли в воздух. Но уже без того азарта.

Наконец, девятого утром пришел майор из штаба фронта и сказал, что Германия капитулировала.

Тут уж мы достреляли в воздух оставшиеся патроны. Выпили за Победу.

Наступали как будто новые дни.

Война окончилась.

У врат поэтограда

Я познакомился с Николаем Глазковым в 39–м году во дворе Литинститута. Был с ним в тот раз Юлиан Долгий. Они вместе составляли группу «небывалистов». Это было литературное направление, состоявшее, по сути, из двух человек. Но оно очень скоро раскололось на «небывалистов Востока» (Глазков) и «небывалистов Запада» (Долгий).

Я сразу же запомнил стихи Глазкова – те, которые он тогда читал.

Это самые ранние его стихи:

Там, где в северном сиянье

Меркнут северные льды,

Прилетели марсиане

И поставили шатры.

…Некий царь из тех династий,

Что боятся гнева масс,

Со своей царицей Настей

Улететь решил на Марс.

Здесь уже явственны глазковские черты – парадоксальность, естественность и ирония.

В раннюю пору, когда хочется скрыть в стихах швы ученичества, Николай Глазков (у которого швы эти не ощущались) во многом подчеркивает свою близость к Хлебникову. И парадоксальностью замыслов, и манерой держаться, и идеей Поэтограда – города поэтов, и названием «небывализм», придуманным им для обозначения избранного им направления.

В конце 30–х годов мы вращались в каких‑то смежных компаниях, и стихи Глазкова всегда были у меня, что называется, на слуху. И позднее, во время войны, не прерывалось мое соприкосновение с его поэзией. Сергей Наровчатов присылал мне стихи Глазкова, в том числе вот эти:

Я бродил по зоопарку,

Сунул палку в клетку с львом.

Лев набросился на палку.

В озлобленье мировом.

Он изгрыз ее на части

В дикой ярости глупца.

В том и есть людское счастье,

Что у палки два конца.

Потом:

Люблю тебя за то, что ты пустая,

Но попусту не любят пустоту.

Мальчишки так, бумажных змей пуская,

Бессмысленную любят высоту.

Я знал, что он был в эвакуации в Горьком, окончил там пединститут, работал учителем. Будучи в Горьком после ранения, пытался разыскать Глазкова, но, видимо, адрес был неверный, и я его не нашел.

Регулярно мы с ним начали встречаться уже после войны. Когда я жил в Москве, на улице Мархлевского, Глазков приходил ко мне очень часто, искал обычно партнера по шахматам (Коля считал себя великим шахматистом). Я сам в шахматы не играл, но среди моих гостей находились те, кто готов был сразиться с ним.

В то время, в начале 50–х годов, Коля писал поэму «По глазковским местам». Мою жену звали Ляля, и он приписал к поэме такую строфу:

В Москве есть переулок Лялин,

На Курский он ведет вокзал.

Глазков, который гениален,

Его бы Лялиным назвал.

Глазков очень долго жил на Арбате. Как и Окуджава, он был в общем‑то арбатский человек, очень тактичный, мягкий, очень добрый. И очень хороший товарищ.

С середины 50–х годов Глазков начал печататься достаточно регулярно. В это время, однако, жизнь нас несколько развела. Но в 70–е годы мы все чаще и чаще вспоминали друг друга, начали постоянно переписываться. С тех пор как я живу в Пярну, я, кажется, научился писать письма и считаю их одним из важнейших средств общения.

Последние пять лет его жизни мы много переписывались (самое последнее письмо Глазкова я получил, когда он уже умер). Я просил Колю, чтобы он присылал мне некоторые свои старые стихи. И он их регулярно присылал. Так составилась у меня «большая Глазковиана».

Трудно писать о Николае Глазкове, потому что и в поэзии редко встречаешься с необычным. Его стихи не просто известны двум поэтическим поколениям, но в творчестве многих он оставил свой след, много от него позаимствовали. Есть поэты, которые целиком происходят из Глазкова, из отходов Глазкова…

«Глазковское» всегда узнаваемо в чужих стихах. Впрочем, не назовешь прямых учеников и последователей Глазкова. Как трудно назвать и его учителей.

Он явился в конце 30–х годов «готовым поэтом». Значительная часть написанного им тогда еще не известна читателю. Между тем ранний Глазков необычайно важен для понимания его образа и пути, достаточно протяженного, отнюдь не однолинейного. Его творчество развивалось на протяжении более сорока лет, он издал при жизни двенадцать книг, хотя «самой его» книги он так и не выпустил.

Наверное, проще всего выводить Глазкова из Хлебникова, с которым сближают его словотворчество, полное отсутствие «усилий стиля» и постоянное устремление к новаторству. Но, идя по пути очевидного, легко впасть в ошибку.

Глазков рано впитал в себя многие слои русской поэтической культуры и является одним из законных ее наследников. Он создал стих естественный и органический.

«Небывализм» – игра, первая из литературных игр Глазкова. Он вообще склонен к игре в самых разных значениях этого слова (шахматы, актерство). Игра составляет одну из сущностей его поэтической натуры.

Первый, «игровой» образ Глазкова – «юродивый Поэтограда», поэт хлебниковского толка. Но этот образ недолговечен, ибо Глазков, в отличие от Хлебникова, – поэт быта, жизненной фактуры. Поэтому, незаметно отходя от «небывализма», образ героя приобретает на некоторое время черты литературной богемы.

Герой Глазкова выступает чаще всего от первого лица и, благодаря своей подлинности и высокой артистичности, накладывается на образ автора – для читателя и как будто для него самого. Но это только впечатление от естественной игры и ее поэтического воплощения.

О том, что поэт ощущает «зазор» между собой и своим созданием, свидетельствует его знаменитая ирония. Он всегда видит себя со стороны и «снимает» слишком пафосные или слишком самоуверенные утверждения.

За строкой «Я юродивый Поэтограда» следует «Я заплачу для оригинальности…».

Как великий поэт Современнойэпохи,

Ясобою воспет…

Но тут же:

Хоть дела мои плохи.

Самоирония – одно из самых частых проявлений «всеобщей» иронии Глазкова.

Ирония – чуть ли не первое, что отмечают пишущие о нем. Она действительно и наглядна, и загадочна. Она многолика и всегда идет по какому‑то опасному краю. Краю мудрости? Краю банальности?

Иронию часто определяют как вид насмешки, которой присущи спокойствие, сдержанность, видимость серьезности при несерьезном отношении к предмету. Спокойствие и сдержанность действительно присущи поэту, но дальше следует нечто противоположное: видимость насмешки при серьезности отношения. У Глазкова есть ирония пафосная, горькая, гневная, легкая, добрая. Назвать все ее оттенки – значит процитировать всего Глазкова.

Общая черта глазковской иронии – простодушие.

В рассуждениях о Глазкове любое определение может оказаться неполным. Он не только поэт – дитя, но и поэт – мудрец.

Он не только принадлежит себе, но и кровно связан с поколением. И для него важнейшей гранью жизни оказалось

Двадцать второе июня —

Очень недобрый день.

По особенностям биографии у него нет стихов батальных. Но стихи военных лет (хотя бы «Памяти Миши Кульчицкого») и поэма «Дорога далека» полны напряжения, глубокого переживания судьбы народа и Родины.

Образ жителя Поэтограда входит в противоречие с суровым бытом военных дней, и поэт с иронией (уже беспощадной) говорит о себе:

Я сам себе корежил жизнь,

Валяя дурака.

От моря лжи до поля ржи

Дорога далека.

Вся жизнь моя такое что?

В какой тупик зашла?

Она не то, не то, не то,

Чем быть должна!

Военные и ближайшие послевоенные годы были самыми трудными в жизни поэта. Но именно тогда созданы многие лучшие его вещи – поэмы «Одиночество» и «По глазковским местам».

Интересно, что поэт не настаивал на публикации стихов того периода. Почему?

К середине 50–х годов в творчестве Глазкова происходит заметный перелом, обозначенный его первой книгой «Моя эстрада» (1957 г.). В самом названии автор как бы объясняет принцип отбора стихов для этого сборника. Однако то, что было за гранью «эстрады», не вошло и в последующие книги. Эстрадный момент (шуточность) оттесняется не прежним, а новым Глазковым, новым образом, новой игрой.

Автор из «великого поэта» постепенно превращается в «великого путешественника». Страстью его становятся путешествия – от самых малых до самых больших, героем – землепроходец, геолог, охотник, житель тайги и тундры. Там располагается теперь Поэтоград. В его стихи входит Природа, не игравшая роли в начальные, «урбанистические» периоды творчества.

Его причудливые сюжеты заменяются притчами, баснями с немалой долей нравоучительности. (Не влияние ли путешествий по Востоку?) Парадоксалист становится певцом здравого смысла.

Как это объяснить? Поисками ли более широкого читателя? Поисками ли истины и «правильной» жизни? Поисками ли новых жанров? Наверное, все это плюс еще множество других факторов, действующих в таинственном сознании поэта.

Основой всего, как мне представляется, было следующее важнейшее свойство поэзии Глазкова. При всей условности своих поэтических игр Глазков – поэт «фактуры жизни». Он тесно связан с современностью, но не в сфере абстрактных обобщений, а «снизу», в сфере жизненных факторов, и по – своему чутко отражает изменения в самом фундаменте жизни общества и государства. Перемена героя и объекта творчества означает новое ощущение «фактуры жизни» у поэта, всегда избегавшего лобовых решений темы.

Стихи не всякий разумеет,

Их проглотить не торопись.

Бывает, что стихи имеют

Еще второй и третий смысл.

Не будем и мы торопиться, определяя смысл изменений, произошедших в Глазкове зрелом по сравнению с Глазковым ранним. На этом поиске завершился его жизненный путь, и уже нам предстоит свести воедино, в единый портрет поэта все противоречивое, но уже закончившееся в нем.

При всех изменениях Глазков по – особому остается верен себе. К примеру, его парадоксальность. Она не исчезает вовсе. Поэт ищет ее в ‘сопоставлении банальных истин со здравым смыслом. Результаты бывают вполне неожиданные.

Обычному романтическому восхвалению донкихотства он противопоставляет необычную формулу: «Но ветряная мельница сильнее Дон Кихота».

Здесь нет видимой печали, нет осуждения цивилизации, нет и сетований по поводу судьбы мученика идеализма. Вывод, который делает Глазков, полон здравого смысла: машина сильнее человека, но не может быть благородной и возвышенной. А дальше:

Мы благородней и блаженней

Останемся, покуда Компьютер самый

совершенный Не причинит нам худа!

Поэзия здравого смысла всегда менее эффектна, чем поэзия алогизма и самовольных ассоциаций. Поэтому стихи зрелого Глазкова порой проигрывают на фоне его раннего творчества. Заметнее его срывы, особенно тогда, когда ироническая мудрость притчи оборачивается поверхностной шутливостью фельетона.

Поздний Глазков иначе, чем прежде, обозначает свою эстетическую позицию соответственно новому поэтическому опыту.

«Небывалист» когда‑то писал:

Славен, кто выламывает двери

И сквозь них врывается в миры…

Реалист пишет:

Авангардистов нынче многовато,

Лавина их выходит на дорогу.

Есть среди них толковые ребята,

Которых, к сожалению, немного.

Впрочем, поэт не навязывает никому своих точек зрения. Он сторонник разумного отношения к разным точкам зрения, предполагает возможность их сосуществования.

Андрей Рублев прекрасен и толков,

Но не предатель Симон Ушаков:

И тот, и тот достойны восхищенья!

Диалектика разумного и умеренного всегда лежала в основе глазковского миропонимания. Теперь она становится одним из принципов его поэтики.

При всех существенных изменениях, происшедших в поэте за несколько десятилетий его творчества, остается все же нечто, позволяющее говорить о единстве его образа и непрерывности пути. Глазков всегда остается самим собой как нравственная личность. Меняется отношение поэта к социальной ситуации, к окружающему, меняется расположение его по отношению к жизненным ориентирам, меняется способ при – менения поэтических средств. Но Глазков остается поэтом веры в добро, в развитие, в разум человека, в разумные основания жизни.

Глазков – поэт не события, а глубинного процесса. Он ищет органику жизни и всегда ощущает ее образно. Главными своими достоинствами в ранних стихах он называет откровенность и неподдельность. Это приложимо и к поздним его стихам. Добавим: откровенность иронии и неподдельность поэтической игры.

Размышляя о Глазкове, ощущаешь незаурядный масштаб этого поэта, его многогранность и сложность.

Довольно много сказано о глазковской иронии и почти ничего – о его патетике. Точные слова о патриотизме Глазкова, о его ощущении истоков («Волгино Верховье») сказаны Николаем Старшиновым в его предисловии к прижизненной книге поэта «Избранные стихи». Но ничего пока не написано об историзме Глазкова. Много сказано о его любви к природе, но ничего – о его понимании цивилизации и культуры. Отмечены его автопортреты, но не оценены его портреты современников.

Много еще предстоит узнать и сказать о Глазкове.

У меня костер нетленной веры,

И на нем сгорают все грехи.

Я поэт неповторимой эры,

Лучше всех пишу свои стихи.

Он действительно был предан «нетленной вере». И действительно лучше всех писал свои, глазковские, стихи

Наброски к портрету

Я впервые увидел Марию Сергеевну через несколько лет после войны, в обстановке для нее необычной: в Литовском постпредстве нескольким переводчикам вручались грамоты Верховного Совета.

За банкетным столом напротив меня сидела хрупкая большеглазая женщина лет сорока, бледная и как будто отрешенная от всего происходящего. Впоследствии я узнал, как мучительны были для нее многословные чествования и официальные мероприятия. Она чувствовала себя здесь чужой.

Она была хороша, хотя почему‑то трудно ее назвать красавицей. Во внешности ее были усталость, одухотворенность и тайна. Я попробовал с ней заговорить. Она ответила односложно.

Мне сказали, что это переводчица Мария Петровых. Больше о ней я тогда ничего не знал. Мало знали о ней и в литературных кругах, с которыми я соприкасался. Мы встречались иногда в Клубе писателей, раскланивались. Никогда не заговаривали друг с другом.

Однажды в Клубе Павел Григорьевич Антокольский подозвал меня к столику, где сидел с Марией Сергеевной. Она протянула мне руку, маленькую, сухую, легкую. Назвалась. Назвался и я.

Павел Григорьевич любил оживленное застолье. Еще кого‑то подозвал, заказал вина. Возник какой‑то веселый разговор.

Павел Григорьевич был особенно приподнят, остроумен, вдохновен. Мария Сергеевна говорила мало, негромко, мелодичным приятным голосом. Она была другая, чем в Литовском постпредстве. В ней чувствовалась внутренняя оживленность, внимание ко всему, что говорилось, особенное удовольствие доставляли ей речи и шутки Павла Григорьевича.

Деталь, которая мне вспомнилась и которая характеризует женственность Марии Сергеевны: она всегда была скромно (чаще в темном) и необычайно уместно одета.

С этого вечера мы встречались уже как знакомые. Она даже как‑то высказалась по поводу одной из моих первых публикаций, передала мнение Ахматовой, с которой была близка. Ее слова помогли мне отважиться на встречу с Анной Андреевной. Но это уже другой сюжет.

Именно эти предварительные обстоятельства способствовали быстрому нашему сближению, когда Петровых, Звягинцева и я были назначены руководить семинаром молодых переводчиков во время одного из мероприятий Московского отделения Союза писателей. Петровых и Звягинцева давно дружили. Вероятно, именно Вера Клавдиевна «втянула» Марию Сергеевну в перевод с армянского.

Семинар был рассчитан на неделю, но так оказался интересен для участников и руководителей, что продолжался и дальше. Мы регулярно встречались раза два в месяц (потом реже) в продолжение двух лет, а может быть, и дольше.

На семинаре читались переводы и стихи. Порой приходили почитать молодые поэты, входившие в славу. Отношения были самые нелицеприятные. Хвалили друг друга гораздо реже, нежели ругали. Но все выступления были горячими, искренними, заинтересованными. Обижаться было не принято.

Мария Сергеевна и Вера Клавдиевна в резкой критике участия не принимали, часто брали обиженного автора под защиту.

Иногда, когда что‑то им очень не нравилось, смущались, стыдились за того, кто написал нечто дурное или безвкусное.

Обычно первым подводил итоги обсуждения я. Тогда я был намного самоуверенней и задорней, чем сейчас. Рубил сплеча. Меня участники семинара между собой называли «Малютка Скуратов».

Вера Клавдиевна что‑то растерянно гудела под нос, не то одобряя, не то осуждая меня. Мария Сергеевна, взволнованная, слушала молча. Изредка, если я слишком уж зарывался, осаживала:

– Ну что вы, Давид. Это уж слишком.

В заключение часто выступала она. Она была доброй, но не «добренькой». Умея не обидеть, достаточно твердо давала оценку тому, что ей не нравилось, но с большим удовольствием отмечала достоинства обсуждаемого. Сама очень ранимая, понимала всякую ранимость и умела сказать главное, не обижая автора.

Впоследствии с ее твердостью столкнулся и я – она несколько раз была редактором моих переводов.

Когда постепенно семинар угас – отчасти потому, что некоторым не под силу был его накал, отчасти потому, что многие уже не нуждались в постоянном творческом руководстве, – многие из нас подружились.

Несколько верных друзей и учеников приобрела на семинаре и Мария Сергеевна.

Наши с ней отношения тоже сложились и укрепились благодаря совместным занятиям.

Не могу назвать нашу дружбу слишком тесной. Она основывалась на взаимной любви и уважении, общих вкусах и интересах и общем деле.Мария Сергеевна никогда не посвящала меня в тайны своей жизни, не делилась подробностями своего прошлого. Она вообще мало говорила о себе. Никогда не читала стихов. Только изредка жаловалась, что стихи не получаются. «Нелюбовь к признаньям скорым», – сказала она о себе. Не могу, однако, сказать, что у нашей дружбы были какие‑то четкие пределы. Мы могли сказать друг другу многое или даже все, ибо мало было людей в моей жизни, к которым я относился бы с большим доверием, чем к Марии Сергеевне. Просто так сложилось, что о многом мы не говорили. Впрочем, скорей она, чем я. Мне случалось прибегать к ее душевному опыту в нескольких случаях, когда нравственные решения были для меня трудны.

Я бывал регулярно у Марии Сергеевны в доме со скрипучей лестницей на Хорошевском шоссе, в ее деревянной скромной квартирке. Мария Сергеевна кормила ужином, наливала мне водки. Сама только пригубливала. Просила читать стихи. Всегда очень эмоционально отзывалась на них.

Однажды навестил на Хорошевке Ахматову, кочевавшую в ту пору по Москве, потому что место ее у Ардовых на Ордынке было занято. Мария Сергеевна из деликатности при нашей беседе не присутствовала. Она знала, что Анна Андреевна больше любит разговоры с глазу на глаз.

Обихаживать Анну Андреевну в беспорядочной квартире и без всякого умения хозяйствовать ей было трудно. Да и вообще нелегко, наверное, было жить рядом с Ахматовой. Но Мария Сергеевна старалась и только как‑то вскользь пожаловалась: трудно. Она относилась к Ахматовой с восхищением и громадной любовью. Та говорила о ней с нежностью. Называла: Маруся. Высоко ценила ее поэзию.

А я, представить сейчас трудно, не знал тогда стихов Петровых. Когда‑то прочитал ее журнальную публикацию. Но она не запомнилась. И как поэта оценил Петровых, только прочитав ее маленькую книжку, вышедшую в Армении.

В Армении ее высоко почитали как переводчицу, и оригинальные ее стихи получили там признание раньше, чем в России.

Трудно писать о Марии Сергеевне. Ведь все, что говорится о ней, – говорится впервые. Я рассказываю детали. А сам образ еще не намечен, хотя бы приблизительно. И возможно, по недостатку материалов он будет выстроен по ее стихам. Ну что ж, личность поэта – его стихи. А несовпадение земного облика с этим высоким образом, в сущности, случайность. И Мария Петровых предстанет перед будущими поколениями не в отрыве от своих стихов, а только в единстве с ними.

У меня есть несколько писем от Марии Сергеевны. Написаны они по поводу посланных ей моих книг. Там несколько признаний.

«А я совсем перестала писать, Давид. Для человечества от этого потери никакой, но душе моей очень больно. Беда, когда есть какие‑то данные, но нет призвания».

«Я нелепый, нескладный, оцепеневший человек». Так она думала о себе. Думала в прозе. А в поэзии другие слова: «пристальная душа», «невольная сила». Это вернее.

Менее чем за год до смерти переехала она в удобную квартиру на Ленинском проспекте. По этому поводу писала:

«Очень понятно мне ваше стихотворение про «ветры пятнадцатых этажей». Я живу на 11–м, но это все равно что пятнадцатый… А я очень тоскую по тем низеньким ветрам – слишком привыкла к ним за всю жизнь.

Не уверена в том, что живу, но существую. Здесь много неба, которого в городе не видишь, не замечаешь и даже забываешь о нем. Вот небом и утешаюсь».

Это из последнего письма ко мне.

Еще детали. Первый посмертный цикл стихотворений Марии Сергеевны был опубликован в газете Тартуского университета.

Мария Сергеевна – редактор. Кто‑то из переводчиков о ней, доброй и кроткой, выразился: «Зверь». По редакторской работе я понял ее отношение к переводу: страстное, личное. Пристальность души проявлялась и здесь. Она волновалась, огорчалась, когда чувство и мысль переводимого автора искажались своеволием переводчика. Она всегда любила того, кого переводила. Она болела за каждую строчку, словно сама ее написала. Редактируемые обижались. Им хотелось проявить поэтическую индивидуальность. Но в переводе она проявляется именно в страстном и бережном отношении к тексту. Свойства «пристальной души» проявились и здесь. А в редакторском деле – твердость и воля.

Впрочем, это все наброски к портрету. Я еще напишу о Марии Сергеевне Петровых.

Этот нежный, чистый голос,

Голос ясный, как родник…

Не стремилась, не боролась,

А сияла, как ночник.

Свет и ключ! Ну да, в пещере

Эта смертная свеча

Отражалась еле – еле

В клокотании ключа.

А она все пряла, пряла,

Чтоб себе не изменить,

Без конца и без начала

Все тончающую нить

Ах, отшельница!

Ты лета Не видала!

Но струя Льется – свежести и света

Возле устья бытия.

Той отшельницы не стало,

Но по – прежнему живой

Свет лампада льет устало

Над водою ключевой