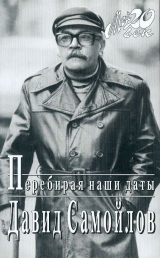

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 30 (всего у книги 39 страниц)

Александр Исаевич

ВопросыСолженицын по своей единственности в литературе нашего времени казался порой не от мира сего.

А он с самого начала от сего мира. Казалось случайной прихотью Никиты Хрущева, что напечатан был «Иван Денисович». Прихоть была, но не случайной. Солженицын сокрушал, сокрушал и Никита. И на одно время удары их пришлись по одному месту.

Хрущев, правда, в сокрушении остановился, ибо дальше пошло бы уже самосокрушение. А Солженицын крушить продолжал и в «Раковом корпусе», и в «Круге первом», да и еще, наверно, немало в недошедшем до нас.

Крушил он карательную часть, пыточное заведение и продолжает с ними отважную войну, почти в одиночку, с беспримерным мужеством одинокого солдата из арьергарда, оставленного выполнять свой воинский долг.

Не для этой только войны изострил свое сильное перо Солженицын. Изобразил он и другие основания современной жизни, свой как бы идеал, как бы сродственный Толстому, – Матрену из «Матренина двора», изобразил и любование исчезнувшим духовным построением России в своих миниатюрах, уже не как бы, а прямо и наверняка – религиозное любование.

И то и другое – Иван Денисович и Матрена – складывались в единое ясное видение мира – по ясности своей, по независимости и непривычности восторженно принятое читающей Россией. Тем более что в ясном зрении еще не прояснилось воззрение – могло толковаться по удобству. Тем более что воззрение не прояснилось и у самих читающих. Тем более что подкреплено оно было гражданским мужеством редкого для наших времен масштаба; и само подкрепляло значение этого мужества силой таланта, как бы умножало его.

Но на этом не остановился Солженицын. Ясного видения, зрения мира мало его таланту и размаху. Он замыслил выразить мировоззрение, проявить ясновидение. Для этого – как предваряет он в послесловии «Узла 1» – и задумана эпопея, которой предстоит еще развиваться двадцать лет.

Невозможно сказать, к чему придет Солженицын по пути к концу эпопеи. Однако направление этого пути, видимо, определено в первом романе. И на первых порах ошеломляет тем. что путь этот прилегает к нашему современному миру с вовсе неожиданной для многих стороны. Для некоторых, впрочем, с ожиданной. Ибо издавна вкрадывалось опасение, что по прояснении воззрений, рассеивании тумана позиции окажутся на разных холмах, что одной позиции ясного видения действительности не существует. А есть несколько позиций, чуть ли не взаимоисключающих.

В романе масштаб Солженицына не умаляется. Он и сам как бы расширяет свой писательский круг, поднимается на вышку для обозрения современности и истории. И оттуда – с вышки – излагает увиденное в поучение нам.

Роман Солженицына – традиционный русский роман, то есть роман гражданственный и учительский, с жгучими проблемами. И редкий среди современных романов ввиду содержащегося в нем ответа на вопрос: как жить.

Русский читатель всегда, в сущности, ищет в литературе ответа на этот трудный вопрос. И современная литература либо вовсе на него не отвечает, зная только, как не надо жить, как надо – не ведая, либо же дает такие ложные ответы, что жить по ним вовсе невозможно.

Солженицын же – подлинный и большой русский писатель. И к ответу приступает с сознанием миссии, с точным пониманием потребностей времени, сам весь проживая наше время, и потому ответ его практический. По нему можно и жить, и поступать, и действовать в современности.

Если на время отставить вопросы о духовных началах бытия, для Солженицына, несомненно, первостепенно важные, то и обнаружится тот конец нити, с которого легче, на мой взгляд, распутывать сложный круг его мыслей и практического учения о жизни.

Какая‑то тоска есть в вопросах, которые вынужден задавать читатель Солженицыну после нового его романа– после «Узла 1». Нет в этих вопросах ни бодрой радости, ни любопытства, а сомнение и истязание ума, ибо в разделении пребывают высший, посредственный и низший слой нашей жизни. То есть разделены они по сути, а в ежедневном существовании перепутаны: слой гражданского поведения со слоем высших понятий о смысле человеческой жизни. Практически и по чувству гражданское поведение мы ценим выше, чем мировоззрение, хотя Гражданин встречается так же редко, как и Искатель Смысла. Мы еще только дозреваем до искания смысла, и потому нам часто кажется, что Гражданин и Искатель неминуемо существуют в одном лице.

Мы так долго живем в мире субординации, что даже в духовную область переносим понятие иерархии, на манер средневековой церковной иерархии или, скорей, по образцу российской табели о рангах, где такому‑то чину гражданскому соответствует чин военной службы. Потому и робеем задавать вопросы Искателю, что приравниваем его искание к гражданскому служению. Хотя именно Искателю и должны задавать вопросы, ибо он предназначает себя отвечать и за нашу духовную жизнь.

Искатель, выдержавший допросы, выдержит и вопросы. Тут прежде всего нужно отбросить сомнения в праве задавать вопросы. Такое сомнение прежде всего обидно для Искателя, ибо это сомнение в крепости его духа, в твердости убеждения, сомнение в принадлежности его к кругу чести. А коли от вопросов может распасться круг чести, то мало, значит, стоит этот круг, значит, это круг ложной чести.

Итак, вопросы по поводу романа Солженицына «Август четырнадцатого». И попытка прочитать в его тексте ответы. И никаких сомнений нет у меня, как важны эти ответы. Ведь Солженицын истинно русский писатель, учитель жизни. И как будто впервые принялся излагать учение и распутывать узлы, хотя бы первый узел. Первый, по – русски, еще и главный. Но на этот счет указаний в романе нет, потому и будем считать его как первый по порядку. Хотя и в самом порядке есть идея строения, «композиция идей».

Об этом, однако, ниже.

Стараясь уяснить себе содержание и смысл «Августа», я исходил из следующих соображений.

Первое. Роман, как явствует из авторского предисловия, является лишь частью еще не написанной эпопеи. По части нельзя судить о целом. Однако в литературе часть в какой‑то мере является и целым. Конечно, по первой части «Мертвых душ» трудно судить о второй. Но это не значит, что мы не можем вообще ничего сказать о понятиях и воззрениях Гоголя, будучи читателями только первой части «Мертвых душ». Наверное, и Солженицын не стал бы публиковать свой роман, если бы не думал о нем и как об отдельном художественном произведении, о полноценной части целого.

Второе. Мнения и высказывания героев и персонажей произведения не следует принимать сразу за идеи автора. Однако в каждом романе есть герои положительные, и двойственные, и отрицательные. Разве что в первой части «Мертвых душ» нет положительных, и то с какой стороны посмотреть. Собакевич, например, умен, проницателен и в деле порядочен. У него и крестьяне живут добротно. И в доме висят портреты вождей греческого восстания. Но Гоголь взял такой ракурс, что никак невозможно подставить его под Собакевича. А есть такой ракурс, что возможно и поставить автора на место героя. Ведь прямо пишут: «Мы еще увидим небо в алмазах!» (Чехов). Либо: «Человек– это звучит гордо!» (Горький). Да и на место Чацкого мы прямо ставим Грибоедова.

Возможно ли такое у Солженицына? Не знаю. Вот и первый вопрос к нему.

А для себя следует сопоставить исторический роман «Август четырнадцатого», соотнести его с другими произведениями Солженицына, чтобы ответить на этот вопрос без его помощи.

Думаю все же, что военный роман Солженицына не является полным изложением его учения о жизни. Но некоторые мысли там упорно повторяются и проворачиваются, вкладываются в уста героев, милых автору, хотя метода его объективная и симпатии даны без нажима.

Все любимые Солженицыным лица, в просторечии именуемые положительными героями, – люди дела.

Так уж вычитывается из романа, что люди дела – это Захар Томчак, владелец латифундии, толковый инженер Архангородский и ставший технократом анархист – отступник Ободовский. Этот последний как бы сочинитель пятилетних планов:

«На Россию надо, батенька, смотреть издали – издали, чуть не с Луны! И тогда вы увидите Северный Кавказ на крайнем юго – западе этого туловища. А все, что в России есть объемного, богатого, надежда всего нашего будущего – это северо – восток! Не проливы в Средиземном море, это просто тупоумие, а именно северо – восток! Это – от Печоры до Камчатки, весь север, Сибирь. Ах, что можно с ним сделать! Пустить по нему кольцевые и диагональные дороги, железные и автомобильные, отеплить и высушить тундру. Сколько там можно из недр выгрести, сколько можно посадить, вырастить, построить, сколько людей расселить!.. Центр тяжести России сместится на северо – восток, это – пророчество, этого не переступить».

Пророчество поистине замечательное, да и во многом осуществленное. Каким трудом, правда! Да может, Архангородский с Ободовским и получше бы это осуществили. Но дело делается, и то слава богу. А про то, как его делать, пока речи нет.

Люди дела в романе, конечно, не только Архангородский и Ободовский, по – нашему – технократы [18]18

Люди дела и обеспечивают уровень благосостояния народа, реально улучшают народную жизнь, осваивают и пускают в оборот огромные ресурсы России. И дело, собственно, именно в деле, ибо по мере разворачивания и выявления богатств России вопрос о распределении отойдет и вовсе на второй план, ибо если всего вволю, то всем и хватит; а ежели и останутся диспропорции, то избыток у одних будет не за счет нищеты других и тоже пойдет в дело – в дело накопления материальной культуры, до времени хотя бы и в личном пользовании – в устройство садов, усадеб, на покупку картин и прочего.

Не люди дела, а следовательно, балласт общества – бюрократия и гуманитарная интеллигенция, болтуны – адвокаты.

Схема, на первый взгляд, технократическая. Мало чем отличающаяся от схемы ученого академика Сахарова, схема, где как бы за образец взято развитие стран Запада, где преобладают люди дела и производство обеспечивает всех или большинство, а прибавочная стоимость в наибольшей своей массе идет обратно в производство, то есть в дело.

[Закрыть]. Люди дела – еще и народ, который состоит из собственно народа, говорящего по четырем томам Даля. По составленному плану народ творит дело. Творит свое мирное дело приумножения богатства. На этом бы и окончиться роману, но с этого он только начинается.

В романе есть еще одно важное для России дело – война. И Томчак, и Архангородский, и Ободовский, при всех наших симпатиях к ним, вовсе не лучшие и не любимые герои романа. Солженицын не был бы истинно русским писателем, если бы ограничился прозаическим делом построения и умножения богатства, столь прозаической схемой жизни.

Он говорит о всенародном деле иного рода. И о героях иного рода дела. На перегоне от жизни чисто материальной к жизни как бы духовной располагается война, всенародное дело. И герои, связанные с войной. в романе выше и духовнее симпатичных и толковых производителей благ. Не война ли – первый узел?

Войной заняты и дельный аристократ Воротынцев, и честный генерал Самсонов, и Мартос, честный же генерал, и военный доктор, и сестра милосердия Татьяна. У каждого из них есть своя «сквозная линия», каждому уделено больше или меньше страниц. В решении пойти на войну обретает ясность духа Саня Лаженицын, то ли ипостась автора, то ли корень его, что можно предположить из имени, но уж во всяком случае один из самых милых героев романа, Саня Лаженицын, которому «жалко Россию», потому он и идет за нее воевать. И рядом с Саней задушевный друг его, второе «я» – Котя.

Война для всех этих людей – национальное дело. Но смысл этого дела они понимают неотчетливо и неясно, скорей душой чем разумом. Правда, обронены кем‑то из второстепенных персонажей слова, что от долгого мира расслабляется нация, но, пожалуй, никто из названных выше героев романа не принял бы войну только ради тренировки национальных бицепсов.

Скорей всего «мыслящие» герои романа отказываются от понимания исторического процесса и такого его проявления, как война. «История – ИРРАЦИОНАЛЬНА… У нее своя органическая, а для нас, может быть, непостижимая ткань».

«Зачем‑то надо, чтобы России не перешибли хребет. И для этого молодые люди должны идти на войну».

Рассуждать, следовательно, о смысле войны не стоит, лишь по наитию сообразуясь с непостижимыми законами истории; выбирать себе дело, которое не повредило бы ее ткань. И это дело – победа.

Почему же в иррациональном ходе истории победа, а не поражение выполняет некую положительную, конструктивную функцию? И чья победа?

Ведь победа одной стороны означает поражение другой. Значит, есть именно у России специальная миссия побеждать. Как понять эту миссию? Является ли она всего лишь формулой национального эгоцентризма или действительным извечным предназначением России, отличным от других предназначений?

А если так, то в чем все‑таки суть этого предназначения, где его высшая цель?

«Зачем‑то надо, чтобы России не перешибли хребет…» Ну а если Россия перешибет кому‑то хребет, к примеру, подавляя восстания в Царстве Польском, завоевывая Кавказ или Среднюю Азию? Что же должен тогда делать молодой человек Солженицына? Или вдруг «непостижимая ткань» истории открывается перед ним в переплетениях теории наименьшего зла и он идет воевать за то, чтобы тевтоны не перешибли хребет полякам, а турки или персы – кавказцам или киргизам?

«Зачем‑то надо, чтобы России не перешибли хребет…»

Ох, уж этот неозначенный враг, злой дух, мечтающий перешибить хребет России! Покопаться в истории, то врагом этим оборачивался и монгол, и татарин, и турок, и лях, и германец, и француз, и китаец, а к ним и румын, и финн, и венгр, и бог знает кто. Но лишь историческое злопамятство может собрать их всех воедино. Когда‑то и кто‑то из них, может, и мечтал перешибить хребет России. А порой и рядом стояли с Россией те же татары, поляки, французы. История, пусть хоть иррациональна, но конкретна. И нет у нее вневременной цели перешибать хребет России, как нет у России бесцельного права побеждать…

Есть и для России войны справедливые и несправедливые.

И есть это понятие в русском сознании. Есть у нас исконно чувство стыда и совести. Совесть одно из высших понятий русского именно духа. И значит, есть потребность судить и войну, и историю. Стоит перечитать того же «Хаджи Мурата» того же Льва Николаевича Толстого, от которого прямую линию ведут к Солженицыну многие верные его читатели.

Бывали войны и по совести, и против совести. В романе «Август» этой категории нет. Она заменена деловым понятием порядочности. Но что порядочность рядом с совестью! Порядочность всего лишь следование правилам или взятым на себя обязательствам. Она возможна и в бездуховной области – в картежной игре или в торговой сделке.

Порядочный человек, конечно, старушек убивать не станет. Ибо это вне гуманных правил. Ну а в случае надобности, в случае, если ему представится, что убийство старушек необходимо из высших соображений, например исходя из военной целесообразности. Для этого, мол, надо спалить город, где живут десять тысяч старушек. Как тогда должен поступать порядочный человек? Из порядочности, из взятых на себя обязательств так последовательно и истребить старушек? Может, и не легко будет так поступать порядочному человеку, ибо и в романе сказано: «Что в жизни всего труднее? Проводить линию в чистом виде».

Да. Линию порядочности – трудно. Но еще труднее – линию совести. Об этой линии, кстати, и написан известный роман Достоевского, где происходит убиение старушки.

Порядочность – понятие деловое, но промежуточное по дороге к нравственности. Нравственность решает: быть или не быть, убить или не убить. А порядочность рассматривает лишь процедуру убиения.

Потому‑то порядочным ханжой выглядит светлый офицерик Харитонов в сцене разграбления пустого немецкого города. Так ли уж достоин осуждения голодный и безмерно усталый солдат, которого гоняют без смысла взад – вперед несколько суток бездарные генералы и еды не доставляют нерадивые интенданты, – так ли виноват этот солдат, если взял банку консервов, чтобы поесть и дальше осуществлять свое высшее предназначение спасения родины? Да и что эта банка или какая‑нибудь шмотка по сравнению с пожаром города, зажженного артиллерией, по сравнению с невзгодами его мирных граждан, с погибелью старушек и детей?

Конечно, не простая порядочность является для Солженицына мерилом нравственности.

Казалось бы, его людей дела следовало бы судить прежде всего по успеху их дела. Но это была бы слишком прозаическая, слишком бездуховная схема. Дело в «Августе» оканчивается провалом. Но не нравственным провалом для многих участников данного дела. Ясно, что Воротынцев и небесный поручик (припахивающий Петенькой Ростовым), и военный доктор, и сестра Татьяна, и генерал Мартос, и солдаты не виноваты в провале операции в Восточной Пруссии. Все они свое дело делают с полной отдачей и с полной целесообразностью.

В провале дела виновны генералы из штаба фронта, командующие армиями Ренненкампф и Самсонов.

И тут‑то вот Солженицын – истинно русский писатель. Самый, пожалуй, русский писатель. Весь технократизм его, весь практицизм, оказывается, второстепенное дело. Как всегда, дело у нас на втором месте. То есть западный практицизм на втором месте. А на первом – азиатские, скифские наши начала – вера и жертва. Средневековые наши начала и совсем недавние – вера и жертва. По – русски у нас совмещается несовместимое – цель практическая с самым непрактичным ее выражением. Пугачевщина с идеей царизма, русская идея самозванства и мужицкого бунта. Бунт и власть в одном лице. Недаром Пушкин, самый великий наш гений, всю жизнь занимался историей пугачевщины, которая и есть история русского идеализма. В которой и содержится вся несовместимость русского идеализма с русским практицизмом. Русский бунт в форме веры и жертвы – вот что интересовало Пушкина. А Гоголь – :второй наш гений!

Пушкин со страстным приятием жизни, Гоголь со столь же страстным неприятием исследуют один и тот же вопрос. В «Истории пугачевского бунта» и в «Мертвых душах» Пугачев и Манилов оказываются явлениями одного и того же порядка!

Маниловщина и есть мирная пугачевщина. Практическая идея всегда на втором плане, всегда – мечта. А на деле – азиатская идея веры и жертвы.

Тут, вероятно, и есть главный пункт романа. С большим подъемом описана кульминационная сцена прощания Самсонова с войсками. Побитый генерал Самсонов, все сделавший, чтобы «России переломили хребет», генерал нерадивый, хотя и все понимающий (что толку в таком понимании!), генерал, который из‑за одного «труса», сказанного вышестоящими сукиными сынами, способен не совершить целесообразные с военной точки зрения действия, а пребывать в преступном бездействии, генерал, который пренебрег своим долгом перед родиной и перед армией и тем обрек армию на поражение, а десятки тысяч вверенных ему солдат и офицеров – на погибель или позорный плен, генерал, который убоялся мирского бесчестия, крестной, может быть, муки во имя спасения своих солдат, генерал этот вдруг воспаряет к Богу, отрешается от мирских забот именно тогда, когда мирское его дело есть дело спасения людей, приносит свою многотысячную кровавую языческую жертву христианскому богу любви, и в этот момент представлен нам на высочайшей высоте духовного самоуглубления и, в сущности, оправдан, оправдан за то, что после кровавой жертвы принес и себя в жертву. Оправдан даже за нехристианское самоубиение, то есть за уход от подвига страдания и искупления. И все искупление его состоит в том, что он покончил с собой в бозе.

Вполне современный вариант христианства, без подвига самопожертвования, без сострадания и любви. Вариант христианства фадеевского, а не толстовского. Фадеев ведь тоже в момент самоубиения сопричастился Богу. И значит, мирской подвиг самоубиения из раскаяния или от страха перед судом человеческим есть подвиг, угодный Богу? И вина перед людьми, вина нелюбви, незаботы, неспасения, несбережения людей искупается нелюбовью к собственному физическому существованию? Достаточно ли одной предсмертной молитвы для искупления пролитой крови? Уж слишком легким было бы искупление, слишком проста амнистия.

Самсонов спасает душу верой. Верой, а не любовью. Вера для него – главное содержание нравственности. Его Бог – не источник любви, а сверхпредмет веры.

Тут в романе прямая полемика с Толстым. Она прямо и запечатлена.

– Какая жизненная цель человека на земле? – спрашивает Толстого Саня Лаженицын.

И Толстой от вечает:

– Служить добру. И через это создавать Царство Божие на земле.

– Так, я понимаю! – волновался Саня. – Но скажите – служить чем? Любовью? Непременно – любовью?

– Конечно. Только любовью.

– …Лев Николаевич, а вы уверены, что вы не преувеличиваете силу любви, заложенную в человеке?.. А что, если любовь не так сильна, не так обязательна во всех и не возьмет верха, – ведь тогда ваше учение окажется… без… очень – очень преждевременным? А не надо ли было бы предусмотреть какую‑то промежуточную ступень, с каким‑то меньшим требованием – сперва на нем пробудить людей ко всеобщему благожелательству? А потом уже – на любви?..

Саня, а вместе с ним, видимо, и сам Солженицын ищут как бы практического варианта морали, как бы хотят высшую нравственную идею воплотить в практическую форму поведения. Нравственная идея христианства – это как бы стратегия, а нужна еще и тактика, при помощи которой можно осуществить божественный стратегический замысел морали.

Солженицын как учитель жизни, то есть как истинно русский писатель, хочет дать практическое указание, как жить, как пускать в оборот помаленьку накопленные нравственные ценности, чтобы они прикладывались, приращивались, покуда не дорастут до подлинной всеобщей нравственной идеи.

Но можно ли вообще прикапливать нравственные идеи мелкими ассигнациями, сперва, предположим, порядочность, потом благожелательство, а там это все сложится в единое – в любовь?

У иррациональной истории есть свой рациональный опыт, который гласит, что стратегия и тактика в вопросах нравственности неизбежно приводят к различению цели и средств, то есть к иезуитизму всех религиозных и антирелигиозных мастей.

Не напрасно (по Солженицыну – несколько механически и заученно) великий старик твердит свое: «Любовь. Любовь».

Но ответ этот Саню не удовлетворяет. И читателя Солженицына, обладающего огромным даром убеждения, тоже не удовлетворяет ответ Толстого.

Остается ли все же вопрос о промежуточной стадии открытым?

Я думаю, что концепция романа дает на него ответ.

К Царству Божьему на земле идти надо через дело, поскольку мало еще любви в сердцах человеческих и долго ждать ее возобладания.

Люди дела – Захар Томчак и Воротынцев, и иудей Архангородский, и анархист – отступник Ободовский – практически осуществляют построение Царства Божьего. А эсер Ленартович либо грабители – экспроприаторы, которые на словах заботятся о справедливом устройстве жизни, те только изымают средства из дела и, может, прокучивают, но уж наверняка проедают заработанное людьми дела. Они не люди дела, а эгоисты, трусы, предатели. В чистых помыслах им отказано. Темные, мутные люди.

Только строй один и мешает им развернуть во всю ширь своекорыстную злонамеренность.

А делу строй не помеха, а если помеха, то не страшная. Страшней поражение и смута – истинные помехи. И толковое это дело, рациональное дело творит и в наши дни иррациональная история. Значит, и сейчас понемногу продвигаемся мы к Царству Божьему, если не повсеместно на земле, то, по крайней мере, у нас, в России.

Да, собственно, героям Солженицына безразлично, где что еще творится. Промежуточное построение времени Царства Божьего предназначено России.

На нее именно пало его избрание. Иначе в чем же исключительность России, в чем одухотворенность в деле?

Об этом можно только догадываться, ибо нигде у Солженицына не говорится о высших целях русского дела, то ли в силу иррациональности истории, то ли в силу иных каких‑нибудь причин.

Не вселенское, а русское дело призваны творить герои романа, не задаваясь вопросом, где же цели этого дела. Можно лишь догадываться, додумывая, дописывая в уме, распутывая первый узел, что покуда цель в улучшении жизни России, в построении ее согласно законам… Каким?

Нет, не человеческим законам, не законам общежития, законам благополучия, безопасности, свободы, народоправства. Слишком проста и бездуховна эта цель. Слишком приземленным было бы промежуточное дело России. Поскольку не новый строй должны создать ее лучшие люди, а новый строй души. Кажется так, ибо прямо сказано: «Важен не строй, а строй души». Значит, ради строя души должна идти промежуточная работа.

А может, она вовсе и не промежуточная, а в ходе ее и образуется строй души? И высший строй души – это строй души христианской, души, воплотившей вселенскую любовь, которая и есть Царство Божие на земле?

Не тут ли распутывается узел и нить его снова приводит к великому старцу, упрямо повторявшему: любовью спасемся?

Но нет. Не туда покатился клубок, не к вселенской любви, не к христовой муке, а к христовой церкви.

В другую сторону от Толстого покатился клубок.

К русской церкви, к русской вере, к русскому Богу прикатывается клубок, И здесь новый узел, важный узел. Совсем не тот, который сперва полагал читатель главным узлом. Это узел уже не надмирный, не сверхдуховный, сверхчувственный и непостижимый. А самый что ни на есть современный узел. Узел, который затянут на горле каждого, кто живет в современном мире. Узел, который Россия, распутать стараясь, все туже затягивает на горле, не видя, не желая видеть, что сама затягивает, а считая, что кому‑то нужно его затягивать, кому‑то нужно ломать России шейные позвонки. И проклинает Россия своего мнимого, внешнего врага, ищет его, хочет ответно схватить за горло, и кричит от боли, и ищет виновника этой боли; и вокруг никого, ни виновника, ни друга. Одиночество. Ибо утрачена идея вселенская, идея присоединения. И в разобщении, в отъединении, в действительном одиночестве Россия борется сама с собой, сама на себе затягивая узел.

С утрачиванием вселенской идеи утрачивается первоначальная суть христианства, для которого нет ни иудея, ни эллина. Остается церковь и вера, credo ad absurdum, то есть та самая духовная жизнь средневековья, о которой сожалеет профессорша в романе Солженицына. Но в средние века была хотя бы идея вселенской церкви. А сейчас и она утрачена, заменена практикой автокефальной церкви, со своим автокефальным Христом, осеняющим лишь данное христолюбивое воинство. И это уже не христианство и не Иисус, а в форме христианства проповедуемое язычество – поклонение идолу племени.

Так в современном разобщении истинные идеи заменяются ложными, и Бог, единый в трех лицах, распадается в языческое многобожие, и вера в многоликих богов служит закреплению всемирного разобщения. Христианство становится религией национального одиночества, религией ненависти, эгоизма и избранности.

Нет! Нет! Ни к чему такому не призывает Солженицын! Вовремя остановился его клубок. И это лишь я сам, уже по собственной воле, по закону логики покатил его дальше и вот к чему прикатил.

И не знаю, к чему прикатил бы его Солженицын. Может, к чему‑нибудь иному? Или есть железный закон логики, по которому сказавший А неминуемо скажет Б?..

Неверно поймут меня те, которые решат, что я вселенскую идею противополагаю родине. «Россию… жалко…», – говорит Саня Лаженицын в романе. И правда: жалко Россию. Ибо не может не жалеть родину русское сердце, как не может не жалеть мать солдат, уходящий на войну. Но он встает и идет, унося болящее сердце. И если верно, что начинается родина с матери, с дома, с леса, с облака, с птицы, со звука, с запаха, со зрения, то продолжается родина далеко вдаль, дальше Туркестана и Сибири, дальше Камчатки и Курил – дальше не вдаль, а ввысь, к парению мыслей, к тем трубным оркестрам свободного духа, от которых падают стены Иерихона.

Да, важен строй души, строй души свободной, не отделенной от человечества, а соединенной с ним любовью и состраданием. И любовь к родине, к России, к ее народу состоит в том, чтобы именно в русском сердце, в сердце близком, дорогом и знаемом выпестовалась прежде других идея любви и свободы. В том и гордость наша. В том и мука, в том и стремление наших гениев, ошибавшихся и споривших между собой, но всегда радевших не об отпущении грехов русской совести, а о высоте ее парения, о высоте, откуда обозрим весь простор человечества и видны вместе с тем и дом, и лес, и облако, и птица [19]19

С. написал народный роман в том смысле, что выразил идеологию, наиболее приемлемую для народа, наиболее реальную для него.

Однако сам народ находится еще в промежуточном состоянии, он только складывается в новом социальном составе. И потому идеология его промежуточная. Это не идеология народа – труженика и не идеология народа – творца культуры Это идеология промежутка – идеология черни.

Промежуточное состояние народа С. и выдает за действительное

[Закрыть].

Однако что ж это я взялся защищать христианство от Солженицына, я, воспринимающий его лишь как нравственное учение, то есть со стороны высшей практики поведения, а не со стороны веры, благодати, обряда и церкви.

К тому же, словно и забыл я, что роман Солженицына – исторический. И взгляд на русское православие в нем, возможно, тоже исторический. То есть автор хочет воспроизвести в своих героях отношение к русскому православию того времени, начала XX века и той аристократической среды, к которой принадлежал Воротынцев, или той высшей служилой, к которой принадлежал Самсонов?

Может быть. Ибо нечто разоблачающее есть в картине парящего над войсками Самсонова. Его молитва так же неправедна, как донесения в вышестоящий штаб об истинном положение войск, его молитва после преступной жертвы тысяч человеческих жизней не молитва раскаяния и самоосуждения, а донесение о вере в вышестоящую инстанцию. Так бы можно рассматривать эту, одну из центральных сцен романа, если бы яснее прочувствовалось в ней некоторое отстранение автора, хотя бы небольшая черточка авторского отношения. Но с другой стороны, бывают моменты, когда автор не хочет судить своего героя, а лишь старается воспроизвести его состояние, достигает временного слияния с героем, будучи уверен, что в общей музыкальной композиции произведения из пения в унисон в нужное время выделятся разные голоса и темы, в том числе и ведущая – тема автора.

Возможно, и так.

Но тут разговор может пойти и по другой линии. Правильно ли с точки зрения истории воспроизвел Солженицын отношение к русскому православию, к национальной церкви той или иной среды описываемого времени, ну хотя бы среды аристократической, к которой принадлежит Воротынцев.

Для этой среды, разнообразно перемешанной с инославием, вопрос о русском православии был одним из важнейших в духовной жизни.

Вот что, к примеру, пишет об этом князь Сергей Волмйнский, внук декабриста, сын товарища министра просвещения, бывший директор императорских театров, тамбовский помещик.

Князь этот не демократ и не республиканец. Пишет он в затхлой каморке, в Марьиной роще, в 1921 году, после разорения его имения, после уничтожения всего, что он почитал накопленным богатством русской культуры (именно это накопление он признавал главной миссией аристократии); пишет, подводя некий исторический итог – именно о том времени и о той среде, ощущения которой хочет воспроизвести Солженицын, изображая Воротынцева.

Князь Сергей Волконский типичный порядочный человек. Он, кстати, в одном месте своих воспоминаний спорит с людьми, которые делят «род людской на консерваторов и либералов», предлагая «более естественное деление на порядочных и непорядочных». Вот что он говорит: «Совесть человеческая единому Богу токмо подлежит, и никакому государю не позволено оную силою в другую веру принуживать. Мы уповаем, что наступит день, когда эти слова Петра Великого будут выражать собой не теоретическое пожелания, а подтверждение практического порядка вещей в нашем отечестве. Всякая попытка оправдать противное идет вразрез с духом христианства и ведет к искажению понятия православной Церкви. Если сами представители священства принимаются за такого рода задачу, то это только доказывает внутреннюю слабость Церкви, вынужденной цепляться за постороннюю помощь и прибегать к чужим мерам, чтобы заменить бессилие своего меркнущего авторитета. Вернет же себе Церковь свой авторитет только тогда, когда будет признана ненормальность ее канонического положения в России. А сейчас ненормальность больного организма объявляется нормальной, и ложными теориями силятся эту ненормальность оправдать. Это может усыпить умы, но не может излечить больного организма. Мы больны. Россия больна, и, что хуже всего, больна духом. Для оздоровления ее одно только средство – освобождение духа в делах веры от вмешательства недуховной власти и возвращение Церкви утраченного авторитета. Считаю это главной, существеннейшей, более того, – единственной реформой. Не хочу сказать, что, когда это будет, то настанет золотой век, но пока этого не будет, все другие реформы – напрасная трата сил» [20]20

Кн. Сергей Волконский. Мои воспоминания Родина. Изд – во не указано, равно как и год издания. С. 108.

[Закрыть].