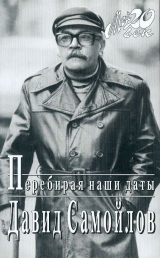

Текст книги "Перебирая наши даты"

Автор книги: Давид Самойлов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 25 (всего у книги 39 страниц)

Глава с эпилогом

Вскоре после войны образовалась компания, которую по имени ее основателя называли «тимофеевской». Время было опасное, когда больше трех собираться не рекомендовалось. А еще говорили, что каждый третий – доносчик. Но беззаботна была молодость, слишком велика тяга к общению, к дружескому разговору, к застолью у бывших фронтовиков, их молодых жен, подруг, чтобы возобладала в нас унылая подозрительность, нараставшая вокруг год от года.

Квартира и ее хозяин как нельзя лучше подходили для молодежных сборищ.

Хозяин дома Юрий Павлович Тимофеев был ярким, одаренным, красноречивым человеком лет двадцати пяти, вдохновенно влюбленным в искусство и не умеющим жить в одиночестве. Он был весьма начитан, разносторонне эрудирован, хотя, кажется, не получил систематического образования. Таких, как он, называют «богатая натура».

У него был талант собирать вокруг себя таланты, вдохновлять их, служить катализатором творчества, первым ценителем и пропагандистом. Он умел на лету схватить зачаток творческого замысла, увлечься им и увлечь самого художника. Такие, как он, умеют создать среду, где формируется искусство. Сам ничего не создав ни в одном жанре, Тимофеев всего себя отдал сотворчеству. Он был человек типа дягилевского и в иных условиях мог бы осуществиться с большим размахом.

Юрий Тимофеев, вплоть до своей одинокой кончины, служил в нескольких издательствах и редакциях, откуда ему неизменно приходилось уходить из‑за того, что вокруг образовывалась необычная, оживленная толчея талантов, нечто вроде тимофеевских клубов, что не соответствовало чинному духу творческих учреждений. Тимофеев уходил, а его идеями и кругом отысканных авторов долгие годы жили покинутые им ведомства.

Еще одно немаловажное достоинство Тимофеева состояло в том, что в пору коммуналок он владел помещением, удобным для сборищ в любой день и в любой час.

Он рано лишился родителей, оставивших ему жилье в первом этаже дома по Сытинскому переулку, близ Тверского бульвара. Сюда можно было постучаться в окно с улицы, не тревожа соседей звонком. Состояло оно из двух небольших комнат, где было много книг, бронзовые безделушки, старый ковер над диваном, где развешаны были старинные шпаги и рапиры. Мебель представляла собой остатки прежней роскоши: стулья и кресла красного дерева были изрядно просижены и разломаны, фортепиано разбито, покрывала и гардины пришли в ветхость.

Тимофеев работал тогда на Всесоюзном радио заместителем главного редактора вещания для детей.

Компания, регулярно собиравшаяся у него, состояла из нескольких его довоенных друзей, но, главным образом, из молодых литераторов, работавших для Детской редакции радиовещания. Все они приводили своих знакомых, кто‑то заваливался сам без спросу. Таким образом у Тимофеева перебывала уйма народу. Но состав его постоянных друзей был вполне определенным.

Почти из всех впоследствии вышел толк. Назову некоторых. А. Зак и И. Кузнецов – драматурги; В. Коростылев и М. Львовский – тоже драматурги, тогда работавшие вместе; Борис Слуцкий, тоже постоянно появлявшийся у Тимофеева, называл эти две пары «полудраматургами», за что они несколько обижались. Бывала прекрасная певица Виктория Иванова, талантливая актриса Генриетта Островская; прозаик Николай Шахбазов; редактор и писатель Борис Грибанов.

Регулярно приходил Леон Тоом с женой своей Натальей Антокольской, именуемой в просторечии Кипсой, художницей.

Там я и познакомился с Тоомом.

Они с Тимофеевым были друзья по детским играм.

Одна из них окончилась трагически. Оружие, висевшее на стене в комнате Тимофеева, сработало уже в первом действии. Играя в мушкетеров, Леон в азарте смертельно ранил одного из своих товарищей.

Возможно, что эхо невольной вины отозвалось в последнем акте его жизни. Была в нем какая‑то особая рисковость, какая‑то открытость вине и потребность искупить ее физическим риском.

В детстве Леон жил в одном доме с Тимофеевым. Вернее, это был не один дом, а несколько малоэтажных строений давней постройки, с внутренними дворами и подворотнями, образовавшими ныне уже несуществующий квартал между Тверским бульваром, Большой Бронной. Страстной (Пушкинской) площадью и Сытинским переулком.

В этом четырехугольнике помещались хорошо знакомые москвичам киношка, старая аптека, столовая – шашлычная, где играло трио слепых, и пивной бар № 4, пристанище литинститутцев.

Таким образом, Тоом вырос в самой сердцевине Москвы. Сугубо столичной была его неторопливая речь с одним небольшим дефектом: «л» он произносил с оттенком «в», чуть на польский манер.

Вход в квартирку, где жил Леон со своей матерью Лидией Петровной, был самостоятельный – прямо из подворотни. Передняя служила одновременно и кухней. Жилье состояло из двух смежных комнаток, обставленных весьма скромно.

Здесь многие годы после женитьбы Леона и его переселения к Кипсе на улицу Вахтангова жила Лидия Петровна Тоом, известная переводчица драматургии и прозы с эстонского на русский.

В детские годы Леона его мать была замужем за Александром Беком, ныне хорошо известным писателем и журналистом. По отрывочным замечаниям Леона я понял, что отношения его с отчимом были непростые, но они сохранились и тогда, когда Лидия Петровна и Бек расстались. Тоом всегда тепло отзывался о дочери своего отчима Татьяне, своей названной сестре, ныне заметной поэтессе и критике.

Мне неоднократно случалось бывать в доме Лидии Петровны и при ней и без нее, когда Леон переселялся на Тверской, чтобы поработать, т. к. они с Кипсой жили весьма тесно.

Лидия Петровна всегда была ровна, доброжелательна, по – эстонски сдержанна, по – московски гостеприимна. Она основательно поварилась в московской рапповской среде 20–х – начала 30–х годов, пережила и энтузиазм, и различные ломки и катаклизмы. Но в ней навсегда осталась умеренная ортодоксальность, свойственная многим из уцелевших литераторов ее поколения.

Леон нежно любил мать, не знаю, насколько повиновался ей. Отношения у них были самые товарищеские. Называл мать просто: Лида.

Дом Лидии Петровны был подлинным эстонским культурным представительством в Москве. Почти все творческие люди, приезжавшие в ту пору в столицу или обучавшиеся в литературных, киношных или театральных заведениях, перебывали там.

В этом доме впервые я увидел Дебору Вааранди с ее волосами островитянки, глазами цвета морской волны, красивую, загадочную и печальную. Тоом глубоко уважал и высоко ценил ее дарование и человеческие качества. Познакомился я и с Юханом Смуулом, тогда одним из немногих эстонских поэтов, которых можно было прочитать в переводе. Он был талантлив, но принадлежал к поэтам тогдашней формации, то есть писал в рамках установленной договоренности.

Несколько позже он был прочитан русской публикой как автор своеобразной прозы, чему немало способствовал блестящий перевод Леона Тоома.

Познакомился я с тогда еще молодыми режиссером Пансо и кинорежиссером Кийском. Были и другие лица, которых не удержала память.

Но вернусь к тимофеевской компании. Я уделяю ей столько места в своих коротких воспоминаниях, потому что в годы разобщения она была островом дружбы и доверительности и немало помогла каждому из нас сохраниться в атмосфере всеобщего страха, недоверия и фантастической непонятности происходящего.

Сборища наши носили название «присикак». Не упомню, откуда оно пошло.

Атмосферу «присикаков» я передал в поэме «Юлий Кломпус», откуда приведу несколько отрывков.

…В полуподвале возле Пушкинской (Владельцу двадцать пять годов),

Как на вокзале и в закусочной,

Бывали люди всех родов.

Любым актрисе и актеру

Был дом открыт в любую пору.

Как проходили вечера?

Там не было заядлых пьяниц:

На всю команду «поллитранец»

И две бутылки «сухача»,

Почти без всякого харча.

…Что пели мы в ту пору, бывшие

Фронтовики, не позабывшие

Свой фронтовой репертуар?

Мы пели из солдатской лирики

И величанье лейб – гусар —

Что требует особой мимики,

«Тирлим – бом – бом», потом – «по маленькой».

Тогда опустошались шкалики;

Мы пели из блатных баллад (Где про шапчонку и халат)

И завершали тем домашним,

Что было в собственной компании

Полушутя сочинено.

Тогда мы много пели. Но,

Былым защитникам державы,

Нам не хватало Окуджавы.

Когда веселье шло на спад,

Вставал с бокалом Юлий Кломпус.

Наш тамада и меценат.

И объявлялся новый опус,

Что приготовил наш собрат.

Или на ринг рвались союзники

По жанру Мюр и Мерилиз.

А иногда каскады музыки,

Как влага свежая, лились…

К слову сказать, поэма эта была поначалу без всякого восторга встречена бывшими участниками «присикаков». По отдельным чертам кое– кто узнавал себя, хотя в «Кломпусе» нет ни одного подлинного портрета. Тимофеев разразился негодующим письмом, где упрекал меня в том. что не передана возвышенная нота наших застолий с их философическими спорами, историческими экскурсами и рассуждениями об эстетике. Все мы становимся врагами реализма, когда дело касается нас.

От Тоома, впрочем, я не взял ни единой черты, ему посвящены другие стихи, которые процитирую ниже.

Леон и его жена Кипса были непременными участниками наших собраний.

Леона все любили за его ровный характер, ум, остроумие. За умение вставить веское слово в шумном споре, где все перепуталось и сбилось с панталыку.

Слуцкий как‑то сказал мне о нем, что это образец собранного и всегда собой владеющего человека.

Внешне это действительно выглядело так. Истинная натура Леона раскрывалась не сразу, думаю, что не только для других, но и для него самого.

Несмотря на то что он вырос в московской среде, в его характере было немало эстонского. Эстонский характер можно распознать, только долго его наблюдая. Принято считать, что эстонцы сдержанны, немногословны, несколько флегматичны, основательны. Это отчасти верно, если исходить лишь из внешнего поведения, идущего от веками сложившегося понимания приличий. На самом деле внешняя сдержанность часто прикрывает бурный темперамент, бушующие страсти, борения и разлады. Таким, по крайней мере в ту пору, был Леон. Позже в его поведении бывали прорывы «русского начала», победа стихий и невозможность скрыть их внутри себя.

Кипса – человек другого склада. Энергичная, шумная, эмоциональная, категорическая. По существу же добрая, отзывчивая, благородных понятий. Она верховодила в семье, и Тоом снисходительно признавал ее главенство. Наверное, он даже испытывал потребность в таком верховенстве. Наши ровесницы всегда старше нас. В интересах и способе жизни Леона было немало мальчишеского. О чем неоднократно говорила Наталья.

Как ни невинны были наши сборища, они были опасны. И тучи начали явно сгущаться над нашими головами после «дела врачей», когда взвинченность в обществе достигла предела. Начались неприятности на службе у Тимофеева, неясным образом связанные с существованием нашей компании, некоторым отказали в работе на Детском радио. Возникали темные слухи и предположения. Творилось нечто непонятное.

К счастью, Сталин умер раньше, чем гроза разразилась над нами.

Вскоре, когда начали возвращаться из лагерей невинно осужденные, обнаружилось, что и в нашей компании был «приставленный человек».

Разоблачение это вызвало среди нас многие разговоры. Тогда возникла проблема, как относиться к «лично виновным», как поступать с ними. Тимофеев, к примеру, встал на защиту «приставленного», доказывая, что у него есть чувство дружбы, поскольку он «продавал» не нас, а людей, отстоявших далеко от нашего круга, и, дескать, мы должны быть ему благодарны за то, что не «погорели».

Моральная слабость такой позиции была очевидна. Но мы уже тогда понимали, что многие из доносчиков – несчастные, сломленные люди, такие же жертвы, как и их жертвы, и что многих из них следует не только осудить, но и пожалеть. У некоторых из этих несчастных хватило мужества покаяться, перестрадать свой грех. Другие наглели в своеобразном суперменстве погрязших. «Наш» был из последних.

В середине 50–х годов тимофеевская компания, просуществовав лет десять, стала расползаться. На то было несколько внутренних и внешних причин.

Во – первых, все молодые компании не могут существовать до старости. Они распадаются, когда у каждого созревает внутренняя цель, требующая иного общения, а иногда и освобождения от прежнего. Ибо в каждой среде образуется как бы право собственности на личность, и чем ярче эта личность, тем неохотнее отпускает ее среда.

Так произошло с некоторыми из нас.

Во – вторых, времена настали иные. Стали печататься наши стихи, ставиться на сцене пьесы, выходить фильмы, книги. Открылись перспективы творческой жизни, требующей большей душевной отдачи и времени.

Наконец, Юрий Тимофеев женился на поэтессе Веронике Тушновой и переехал к ней. Не стало места для наших сидений.

С Вероникой все мы подружились, в том числе и Тоомы. Вероника – в ту пору весьма популярная среди читателей и особливо читательниц поэзии – была женственна, красива, обладала душой открытой и сочувствующей. Но в доме Тимофеева, где прежде хозяйничали все кому придется, появилась хозяйка. Мы стали бывать у Тимофеева уже не скопом, а врозь, и собирались только на дни рождения или по другим специальным поводам.

В первые годы знакомства наши отношения с Тоомом не выходили за рамки доброжелательного приятельства.

Я знал, что до войны он играл в знаменитой Арбузовской студии, из круга которой вышло несколько талантливых писателей и актеров, к примеру Александр Галич. Знал, что он воевал в Эстонском корпусе, что после войны окончил Литературный институт.

Но в компании, где все выказывали разнообразные дарования, Леон не сочинял стихов и песен, рассказов и пьес, не пел, не приглашал посмотреть режиссерские и актерские работы. Но несмотря на это «невыказывание», авторитет его был высок. С ним хотелось подружиться.

Началом нашей дружбы послужил малозначительный эпизод.

Получив небольшой гонорар (большие бывали крайне редко), я решил истратить его с особой пользой – купить вещь необычную, которую никогда не купил бы в обычных обстоятельствах. С этим намерением я шел по улице Горького, разглядывая витрины магазинов. Подходящая вещь не подворачивалась или была не по деньгам. И тут я встретил Тоома. Мы пошли вместе, обсуждая варианты покупки. Наконец пришла идея пойти в магазин на Неглинной и купить какой‑нибудь музыкальный инструмент. Скрипки и контрабасы нам не подходили. Средств хватило лишь на пионерский барабан. Мы остановились на нем. Но возле кассы Тоома осенило. Он сказал, что барабаном обязательно овладеет мой малолетний сын и дома житья не будет. Идея рухнула.

– А не пойти ли нам посидеть в «Арарате»? – предложил я. И мы отправились в это близлежащее кафе.

В тот день впервые завязалась у нас многочасовая беседа. Разговор шел сперва о литературных делах, о перспективах того необычного времени, об еще свежей «нобелевской истории» Пастернака, в которой ярко очертились рамки хрущевского либерализма, сплоченность косности, привычка народа к подчинению, слабость и неготовность интеллигенции. Потом незаметно перешли на личное. Получилось нечто вроде двух неожиданных исповедей.

Мы успели многое сказать друг другу до того, как появились Тимофеев и Грибанов, работавшие тогда в Детгизе, расположенном неподалеку.

«Арарат» был в ту пору нашей штаб – квартирой. Там постоянно собирались молодые литераторы, собранные в Детгизе Тимофеевым и Грибановым, внесшими свежую струю в работу этого издательства.

После описанного разговора нас с Леоном потянуло друг к другу. Мы стали встречаться все чаще и уже приватно, вне привычной компании. Я начал нередко бывать дома у него и у Натальи, приглашался на семейные праздники.

Обычно присутствовал на них Павел Григорьевич Антокольский, прекрасный поэт, отец Кипсы. При шумной своей дочери он притихал. Его бурный характер, передавшийся дочери по наследству, выражался в ней, пожалуй, с более глубокими подтекстами и нуждался для вспышек в более основательных причинах. У Павла Григорьевича это часто бывало работой «на образ». Его все любили – друзья, ученики, он был умен, высоко одарен, высоко образован, открыт, щедр, прост.

Он являл собой удивительный тип интеллигента, уцелевшего в самые страшные годы, пытавшегося свести концы с концами и по бесполезности утерявшего эти концы так, что в наше время тем, кто попытается разгадать и описать этот тип, долго придется эти концы отыскивать.

Жили Тоомы в актерском доме Вахтанговского театра, с которым с основания был связан Павел Григорьевич как артист, режиссер и автор.

В маленькой квартире из трех небольших комнат одну занимала мать Кипсы Наталья Николаевна, математик. Она редко выходила к гостям. Другую комнату отдали Андрею, сыну, тогда еще школьнику младших классов. Ныне он ученый в области точных наук.

В конце 50–х родилась дочь Катерина, которую я видел только в раннем младенчестве. Третья комната оставалась для работы Кипсы, нуждавшейся в пространстве, и Леона, которому этого пространства почти не оставалось.

Гостей обычно принимали в кухне, тоже довольно мизерной.

Несколько лет в конце 50–х годов и в самом начале 60–х – время наиболее интенсивной моей дружбы с Леоном и его семьей. Естественно, что перезнакомились мы и с домашними друзьями и с некоторыми из них завязались свои отношения.

Одним из самых содержательных друзей Тоомов был историк – византинист Александр Каждан. Он занимался областью истории, мало тогда популярной, издал несколько серьезных книг. Он мог судить о современности с позиций хорошо образованного историка и высказывал много интересных суждений.

Каждан может быть занесен в список замечательных мозгов, которые мы безвозмездно отдали Западу в годы безвременья. Со своей стороны, я привел Леона в дом Бориса Всеволодовича Шуплецова, где он вскоре стал бывать уже независимо от меня.

Борис и его жена Вера отличались необычайным хлебосольством и радушием. В доме у них постоянно кто‑нибудь гостевал. Жили они в том же Приарбатье, и вечером всегда можно было забрести к ним на огонек.

Мы все любили Бориса, добродушного, чуть ленивоватого, обстоятельного в застолье. Он был умным редактором, переводчиком, специалистом по чешской литературе. Но назначение его – Хранитель Дружбы, и сердился он, и обижался, когда, по его мнению, нарушался неписаный дружеский устав.

Нередко Леон находил приют в этом доме в дни своей неприкаянности.

Круг общения Тоома, как и у всех нас, был тогда необычайно широк. Как говорилось в XIX веке, это была «вся Москва». Все встречались со всеми в самых неожиданных местах и вариантах.

Москва переживала радость бесстрашного общения, одно из самых наглядных и достижимых благ после XX съезда. Уже шли разговоры и накаливались мысли о проблемах, которые томят и мучат нас с большей остротой через тридцать лет.

Леон занимался переводом с эстонского. При его участии и под его руководством, формальным или неформальным, выходили первые книги эстонских поэтов на русском языке. Он был фактическим создателем первой переводной антологии эстонской поэзии, вышедшей в Большой серии «Библиотеки поэта». Это было солидное издание, не потерявшее значения до наших дней. Впервые можно было познакомиться с произведениями классиков дотоле неизвестной литературы.

Тоом собрал для этого издания «команду» талантливых переводчиков. Несмотря на ряд изъянов и пробелов в составлении, обусловленных тогдашними рамками, книга удалась. Сам Леон переводил мастерски. Думаю, что у эстонской поэзии на русском языке не было переводчика такого уровня и масштаба ни до, ни после. Трудно переоценить вклад Леона Тоома в историю русско – эстонских культурных отношений.

Тогда впервые в русском интеллигентном обществе возник интерес к Прибалтике и к ее культуре. Прибалтика, притихшая, пригнетенная после трагических предвоенных, военных и послевоенных лет, постепенно оживала, обретала речь. Она раскрывалась как край особый, со своим пейзажем, архитектурой, историей, культурой, характером, стилем жизни.

Тоом впервые привез меня в Таллин. Я не стану описывать впечатления от Эстонии, тому посвящено немало стихов.

Радостным открытием было то, что в литературной среде, куда я попал, преобладали те же гуманные понятия, те же представления о назначении искусства и художника, что и в русской среде.

Разговаривать было легко. Подтверждалось, что поэт, приехавший в город, где живет хотя бы один поэт, не чувствует себя чужим.

Близкими друзьями Тоома в Таллине были Кроссы. Яан тогда еще не прославился как прозаик. У него только что вышла первая книга стихов. Привлекали его ум, солидные знания, добрый нрав. Ноту женственной мягкости и сердечности вносила его жена – г– Эллен Нийт.

Они снимали тогда жилье в предместье города, почти дачном. Вскоре переехали в писательский дом на Харью, где немало времени провели мы в разговорах в их маленькой квартире, уставленной книгами. С первого же приезда возникли дружеские отношения между ними и мной.

Познакомил меня Леон и с другими писателями: с Аугустом Сангом, Керсти Мерилаас, Уно Лахтом, Паулем Руммо.

Бывали мы в мастерской Виве Толли, прекрасной художницы, на выставках в художественных салонах, в театре. Тоом чувствовал себя как рыба в воде, хорошо был ориентирован в местных делах, знал заботы своих друзей. Эстонский он знал отлично, но признавался, что говорит с некоторым затруднением, стесняясь своего несовершенного произношения.

Не могу утверждать, что с ходу постиг все тенденции и устремления эстонской литературы и искусства. Я, может быть, впервые столкнулся с иным осуществлением в форме, чем в русском искусстве тех лет, с идеями, более близкими только – только вновь возникавшему русскому авангарду. Разница в том, что московский авангард боролся с закоснелыми формами искусства, призывал к их ломке и замене новым, а в эстонском художественном сознании «новая форма» была уже традицией и не вызывала ни сенсаций, ни споров.

Наши поездки в Прибалтику, ставшие регулярными с конца 50–х годов, не ограничивались Эстонией.

Неоднократно бывали мы и в Риге. Помню нашу первую совместную поездку, первое мое знакомство с городом, встречи с поэтами Визмой Белшевиц и Марисом Чаклайсом, своеобразную фигуру Анатола Имерманиса, посещение Дагмары Кимелис, чья семья была причастна к театру, и многое другое.

Тогда же познакомились мы и с Юрием Ивановичем Абызовым, глубоким знатоком Латвии и Риги, продолжателем традиций рижской русской культуры, переводчиком, писателем и ученым. С ним мы оба быстро сошлись. Несмотря на серьезность своих занятий, Абызов был в те годы человеком веселым и любящим общество. Он часто посещал Москву, перезнакомился с нашими знакомыми и стал непременным членом шуплецовской компании…

Жизнь Тоома текла гладко, все дела его были в порядке.

Но я уже достаточно хорошо разбирался в нем и не мог не заметить нараставшего томления духа. «Тоом томится».

В чем была причина? Время, хоть и спотыкаясь, шло как будто в благоприятном направлении. Казалось, что надолго открылась перспектива освобождения от горячечных сновидений предыдущей эпохи.

Может быть, Тоом своим глубоким умом раньше других прозревал тупики грядущего? Странно, что о будущем он никогда не говорил, не строил для себя никаких планов. Однажды сказал:

– Мы живем в эпоху невероятных слухов.

«Поздний реабилитанс» – едва ли не его острота.

Он со временем не спорил и со средой. Может быть, он не видел перспектив лично для себя? Может быть, томительно искал их?

Он был артистичен. Но его таланту не хватало воли к осуществлению. Он как будто не пытался сыграть первые роли, а может быть, осознавал тщетность такой попытки? В нем не было снобизма. Но возможно, что именно тогда он принял решение играть ни для кого, для самого себя. Играть соответственно своей природе. Играть, как природа.

Может быть, именно тогда он устал от спора с самим собой и отдался стихии разлада, циклону, в нем образовавшемуся, уверенный в том, что гармония не для него.

Тогда была первая эпоха увлечения автомобилизмом. Помню Леона за рулем старенького «Москвича» – он был полон азарта, отрешен, словно готовый к прыжку, пригибался над баранкой, летел, ему важна была скорость, а не цель.

Может быть, это наилучшая модель его состояния.

…В самом конце 1959 года он по телефону объявил мне, что ушел из семьи. Сообщение было неожиданным, а объяснения сбивчивыми.

– Она сама велела мне убираться, – несколько раз повторил он в качестве оправдания своего поступка.

После Нового года я поехал работать в домтвор в Переделкино, где находились Зак и Кузнецов. Им я сообщил неожиданную новость. Друзья были огорчены и растерянны. Свои разговоры на эту тему, привыкшие находить повод для юмора в любых ситуациях, мы назвали Конференцией друзей и написали Декларацию, главными пунктами которой были:

1. Поступок Тоома не одобрять.

2. Поступок Тоома не осуждать.

3. Оказать моральную поддержку Наталье, на отношения с которой не должно оказать влияния происшедшее.

Наталья тяжело пережила разрыв с Леоном. Она поначалу не верила, что это всерьез и надолго, считала выходкой и мальчишеством. Помню почти ежедневные наши нескончаемые телефонные разговоры, где дотошно анализировались поступки, слова и обстоятельства, по которым Наталья уверенно предсказывала скорое возвращение мужа.

Для меня эти разговоры были томительны, ибо я хорошо знал тогдашнее состояние своего друга. Испытывал я и некоторое чувство неловкости, потому что по случайности познакомил Тоома с его будущей женой.

Ирма была молодая, миловидная женщина, понятливая, восприимчивая, с какими‑то своими семейными сломами, с потребностью выйти из круга своей жизни в какие‑то иные пространства. Знакомство сперва было вполне незначащим и не сулило никакого развития. Но однажды Леон повез Ирму покататься за город. Машина застряла в осенней грязи. Они вдруг увидели себя вдвоем, поглядели друг на друга, и их отношения стремительно приобрели иной характер.

Наверное, и для Ирмы такой оборот дела был неожиданным.

Зиму они прожили в снятой комнате. А в мае мы втроем уехали в Ригу, не помню – то ли по делу, то ли просто так.

Зато хорошо помню окончание этой поездки.

31 мая мы узнали о смерти Пастернака. Сразу же решили ехать на похороны. Быстро собрались и уже вышли из гостиничных номеров в коридор, но тут со мной что‑то приключилось – какая‑то сердечная напасть. Пришлось вернуться, вызвать врача, который уложил меня в постель. На похороны Пастернака мы опоздали.

Попали мы в связи с задержкой и в финансовую пропасть. Выкрутиться помог литфонд. Вообще же тогда Леон часто бывал в финансовых нетях. Не знаю, выкарабкался ли он из них когда‑либо.

Осенью 1960 года Леон и Ирма почти постоянно жили у меня на даче в Мамонтовке. Никогда мы так много времени не проводили вместе. Стояла осень с дождями и ведром. Днем работали, а вечером вели долгие беседы, обсуждали прочитанное или делились новостями, привезенными из Москвы, много слушали музыки.

Леон любил и хорошо знал музыкальную классику. Гораздо лучше меня разбирался в музыке современной. Читал он необычайно много не только на русском и эстонском, но и на французском и немецком. Пересказывал содержание книг, которые только в последние годы дождались русского перевода.

Иногда, темным дождливым вечером, топили печку и кто‑то по жребию отправлялся по слякотной дороге на станцию за бутылкой водки. Наши полночные сидения бывали содержательными и веселыми.

Тогда Тоом впервые прочитал мне свои стихи. До этого он никогда не признавался, что они у него есть. Удивительным казалось, что, не сочиняя стихов, он так хорошо владеет формой в переводах.

Оригинальные произведения Леона Тоома были впервые опубликованы в таллинском сборнике его стихов и переводов, вышедшем посмертно, лет десять тому назад.

Стихи Тоома содержательны и своеобразны по манере, как содержателен и своеобразен их автор. В них не хватало какой‑то последней волевой доводки, «устремленности к читателю» что ли, не хватало и предметности, вещественности образа, то есть восприятия мира не только в сфере интеллекта и эмоций, но еще и всеми пятью чувствами, что, в конечном счете, является тоже формой обращения к читателю через его чувственный аппарат.

Публиковать свои стихи Леон не намеревался.

В ближайшую зиму Тоом с женой снимали комнату в одном из приарбатских переулков. У них часто бывали московские знакомые и приезжие из Таллина. Настроение у Тоома как будто утрясалось. Ему нравилась почти свободная от бытовых подробностей студенческая жизнь. Планов на будущее, на устройство более стабильной жизни он не строил. Впрочем, это было в его характере.

…В начале лета мы вдвоем поехали в Таллин. Лева– на машине, я – поездом. Поселились в существовавших тогда комнатах для приезжих при Союзе писателей. Там уже находились московские поэты Сергей Поликарпов и Юнна Мориц. Вместе побывали у Кроссов, вместе пообедали в «Глории». Вчетвером отправились на Тоомовой машине выступать в Пярну. Неподалеку от города сломалась машина. (Опять сломалась машина! В этом было что‑то роковое!) Пришлось заночевать в Пярну.

Я впервые увидел город, куда вернулся через пятнадцать лет, чтобы остаться в нем надолго. И только потом вспомнил, как далекий сон, его пустые пляжи, гладкое море, малолюдные улички, кирху и церковь Екатерины.

На следующий день вернулись в свою комнату для приезжих. А к вечеру Тоом пропал.

Здесь занавес закрывается.

Здесь в городе бродили мы с Леоном.

И город становился павильоном

Для съемки двух банальных кинодрам.

Банальных, если бы не смерть артиста!

Мы понимали, что судьба ветвиста,

Когда входили в лютеранский храм…

Из Таллина я вернулся один, получив приказание передать Ирме, что он задерживается по делам, и просьбу дать ей денег взаймы. К Ирме Леон уже не возвратился.

…С той поры мы виделись редко. Иногда у общих знакомых или на днях рождения у Тимофеева, иногда случайно встречались в Доме литераторов. Обычно он бывал не один.

«Тоом сорвался с якорей», – отмечено в моей записной книжке.

Были у нас и несколько разговоров с глазу на глаз. Но я уже мало что понимал в жизни Леона Тоома.

В его новом жилье я был, кажется, всего один раз.

…Прошло несколько лет. Однажды вечером я встретил Леона в ресторане ЦДЛ. Он был, как говорится, «в разобранном состоянии». Я решил его не оставлять. Отобрал его у какой‑то робкой и странной девицы, которая пыталась его увезти домой. Уговорил поехать ко мне иа дачу, в Опалиху. Я видел, что ему очень худо.

Утром он согласился на уговоры мои и моей жены пожить у нас неделю. Но к середине дня загрустил, заторопился и объявил, что ему обязательно надо повидать Лиду. Я пошел его провожать. Но он не уехал сразу. Мы несколько раз подходили к станции, возвращались к дому. Тоом откровенно рассказывал мне о себе. Тогда мне впервые представилась картина его жизни последних лет.