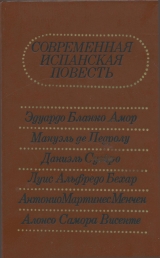

Текст книги "Современная испанская повесть"

Автор книги: Алонсо Самоа Висенте

Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)

Само преступление совершается в полном молчании – все заранее готово.

Сначала брат – военный валит с ног брата – интеллигента и республиканца ударами сабель. Потом Альфонсо, наследник, вытаскивает нож и несколько раз вонзает его в обмякшую плоть. По коридору нескончаемой струей течет кровь, и братоубийцы, уже закурившие сигары, начинают волноваться. Кровь все струится из многочисленных ран, безудержным потоком бежит по коридору к входу, к лестницам на чердак и в подвал, кровью полны их ладони. Но наконец братья – убийцы облегченно вздыхают, потому что пятно перестает расползаться, темнеет и засыхает. Оно останется в коридоре, как улика преступления, которого не было или которое никогда не признали свершившимся. Они боялись, что кровь подымется по ногам и затопит их безжалостные глотки, что она дойдет до входной двери и вытечет на улицу, как крик, который нельзя сдержать, что взберется по лестнице на чердак и взорвется как бомба в прозрачном воздухе над головами прохожих. Но нет, она остановилась. То, что должны были они сделать, – сделано. Теперь бояться нечего.

Причины? Их нет, точнее, они неизменны: убивают потому, что надо убивать. Однако есть кое – какпе сведения. Сведения, которые, лишь приблизив нас к пониманию мотивов, помогут нам разобраться в действующих лицах этой трагедии. Известно, например, что брат – военный – Ныне ярый монархист, приверженец Альфонсо – принимал активное участие в мятеже генералов Прима и Серрано[37]37

Прим – и-Пратс, Хуан (1814–1870) – испанский генерал и политик, во время испанской революции 1868–1874 гг. был сторонником конституционной монархии; Серрано – и-Домингос, Франсиско, герцог де ла Торре (1810–1885) – испанский государственный деятель, генерал, во время испанской революции 1868–1874 гг. организовал военное сопротивление карлистам.

[Закрыть], вступив в отряд, который, покинув Мадрид, попытался оказать сопротивление мятежникам; в этом отряде он был одним из самых пылких сторонников объединения с восставшими и внес немалый вклад в то, что большая часть этого подразделения в Альколеа сдалась революционерам практически без боя, в котором, если бы тот по– настоящему разгорелся, он, несомненно, перешел бы к восставшим, ибо полагал, что их дело уже победило. Можно подозревать, что потом он с головой погрузился в заговор, составленный с целью убить Прима, явного хозяина положения в тот момент; в тайне остались причины, побудившие его снова изменить курс, и неизвестно, не испытывал ли он сожалений, полагая, что его неоценимые услуги могли быть вознаграждены лучше. Он состоял в личной охране короля Амадея[38]38

Амадей I, Савойский (1845–1890) – король Испании (1870–1873), избранный Учредительными кортесами в ходе революции 1868–1874 гг.

[Закрыть], при дворе которого постепенно завел связи, а когда была провозглашена республика, сыграли роль его заслуги в борьбе с кантона– листами[39]39

В 1873 г. в Андалусии и Валенсии вспыхнуло Кантональное восстание мелкобуржуазных республиканцев, подрывавшее позиции левореспубликанского правительства Пи – и-Маргадя.

[Закрыть]. Накануне мятежа Мартинеса Кампоса[40]40

Мартинес Кампос, Арсенио (1831–1900) – испанский политический деятель и военачальник. Принимал участие в карлистских войнах; сыграл большую роль в реставрации Альфонсо XII (1874 г.)

[Закрыть] блестящий молодой офицер клялся всеми силами ада, что не успокоится, пока не увидит в гробу этого щеголя, сына печально известной шлюхи, которого нам хотят навязать. Его тайные планы должны были еще более усложниться после свидания с братом, интеллигентом, также ставшим заговорщиком. На этом свидании произошло что‑то важное, потому что офицер сразу же отправился к другому своему брату, главному наследнику, у которого тоже, как полагают, были серьезные трения с интеллектуалом, правда лишь по вопросам, связанным с наследством.

На этой встрече и было решено: от интеллектуала надо избавиться.

Что за проблемы были у них? Что за дела? Какие расхождения во взглядах? Какие планы нарушались? Этого никто не знает и никогда не узнает. В общем, жизнь такова, какова она есть, а именно абсурдна, и тонет она в космическом абсурде, правящем миром. Ясно одно: его убили, и да почиет он с миром.

И ты, дед, такой идеалист в юности, ты тоже, повзрослев, стал нелепым и без всяких усилий позабыл о делах, которые хотел совершить, став старше, – предложить, например, доставшуюся тебе землю в аренду батракам, чтобы они обрабатывали ее на выгодных для себя условиях, ведь несправедливо, что они влачат такую нищенскую жизнь, а работают как рабы, в то время как мы купаемся в роскоши просто потому, что родились там, где родились; или помнишь, как ты хотел порвать с мерзкой традицией и не давать детям старых родовых имен, которые словно клеймом отмечали всех членов семьи. И что же, в конце концов Альфонсо ты назвал Альфонсо, в честь самого себя, Матиаса – Матиасом, в честь твоего отца, и только Либерио стал Либерио сам по себе – может быть, ты чутьем угадал, когда он родился, что из среднего сына никогда ничего путного не выходит, а уж этот‑то и вовсе пи на что не годился, как выяснится впоследствии.

* * *

А вестибюль с другой стороны моста, в который свет проникал с улицы и со двора, иной раз превращался из места, через которое проходят не задерживаясь, в сияющий символ свободы, преддверие всевозможных чудес. Вестибюль считают обычно входом в дом, в него вступают, приходя с улицы. Для меня же, наоборот, настала минута, когда он превратился в нечто противоположное, а именно в выход, через который вступают в безбрежный светлый мир улицы. Я остро ощущал это все последние годы жизни в огромном доме, словно предчувствовал миг, когда покину его и поеду в университет – иными словами, в широкий мир. Как долго тянулись те годы! Позднее, конечно, я часто сюда возвращался. Возвращался на каникулы после первых курсов. Но вестибюль так и не стал снова местом, через которое проходят не задерживаясь. Сколько бы раз ни бывал я в том доме, вестибюль не терял для меня прежнего своего значения: через этот вестибюль я опять, придет час, выйду к свету и жизни. В каждый мой приезд повторялось одно и то же: не успевал я провести здесь и пяти минут, как уже начинал мечтать о том, чтобы каникулы кончились, чтобы исчезла причина, по которой я сюда явился, и я стремился уехать, уехать навсегда и больше никогда не вступать в дом, в. котором вырос, но который не мог назвать своим, так как это была бы неправда; но следом за этой мыслью тотчас возникала другая, о том, что человек не может совсем уйти из дома, в котором жил, чувствовал, плакал, мечтал, злился, по одной простой причине: наша жизнь и наши ощущения, наши слезы и наши желания остаются в этом доме навсегда.

Впрочем, у вестибюля были и другие значения, более ранние, чем то, о котором я только что рассказал. Первое воспоминание в моей жизни связано именно с этим местом: холодная рождественская ночь и молчаливые слезы. А за ним следует еще много таких же воспоминаний, словно начало моей жизни складывается из простого повторения этой сцены, которую память моя считает первой. Естественно, вестибюль служил местом прощаний, почти одних только прощаний, пока было с кем прощаться и по ком проливать тихие слезы. Однако холод там стоял как в склепе.

Переступив через порог, надо было подняться по двум широким удобным гранитным ступеням, отполированным ногами за долгие годы. Напротив величественной двери находился большой балкон, выходивший в патио, по обе стороны балконной двери стояли тяжелые кадки с растениями, такими старыми и высокими, что едва не достигали резного, из темного дерева потолка с разноцветными инкрустациями. Справа от входящего стоял старый плетенный из камыша диван, на котором сиживали те немногие крестьяне, которые считали своим долгом нанести визит хозяину, на этом же диване дед, не шевелясь, даже для того чтобы поесть, провел последние недели перед тем, как его отправили в приют для преста – релых. Прямо напротив дивана черпел туннель коридора, по обе стороны которого с давних пор ветшали две скульптурные группы из раскрашенного дерева, одна изображала Благовещенье, другая – Вознесение Марии. Помню, что в каком‑то углу стоял огромный ларь резного дерева, дядя Либерио относил его примерно к XI веку. Совершенно четко вспоминается мне керамическое панно па стене с городским пейзажем, современная репродукция гравюры времен Католических королей и серебряный барельеф с изображением Богоматери.

Вестибюль был местом спокойным, безлюдным и прохладным. Самым или даже единственным спокойным местом в доме. Часто, особенно летом, я приходил сюда после обеда, ложился на камышовый диван и засыпал. И тогда двери могли распахиваться и захлопываться сколько угодно – я не просыпался, будила меня только рука Сегунды или рев Педро Себастьяна. Пожалуй, и не упомню, чтобы мне где‑нибудь так сладко спалось после обеда, как па этом истертом крестьянами диване.

Я сижу в своем кабинете в банке и с тоской обо всем этом размышляю, как вдруг звонит телефон. Вас просит жена, говорят мне. Я спрашиваю, в чем дело, и в ушах моих внезапной болью отдается новость: Либерио, дядя Либерио умирает в больнице, он попал под машину, нахальную автомашину, когда переходил улицу, возвращаясь домой. Я ошеломлен, я никак не могу поверить в ту весть, которую этим холодным декабрьским утром принесло мне это дьявольское изобретение. Я думаю: мне надо немедленно ехать туда, но не двигаюсь, не могу двинуться, меня парализовала мысль о том, какое значение приобретает это событие, если поставить его в ряд с остальными событиями последних месяцев. Итак, Либерио умирает – или уже умер, – и я понимаю, что должен быть рядом с ним потому хотя бы – не углубляясь в то, что было и что есть, в то, что я должен и чего не должен, – хотя бы потому, что он всегда был со мной в ответственные моменты моей жизни и помогал мне и хотел вылепить мой портрет на случай, если я стану великим человеком, но, впрочем, так и не закончил его. Я медленно кладу трубку и наконец встаю, тяжело опираясь о стол какими‑то ватными руками. Прикуриваю сигарету и смотрю на огонь, точно хочу в трепыхании желтого пламени найти легко разгадываемый символ, если единственная реальность сейчас – мои вдруг замедлившиеся движения. Я бесцельно шагаю по кабинету. Останавливаюсь. Опять шагаю. Наконец решаюсь, беру пальто и выхожу.

Уже по дороге, в машине, постепенно понимаю, как неизбежны пустяковые вопросы, которые мы задаем в таких случаях. Кажется, само величие подобных событий мешает нам ставить вопросы соответствующего масштаба. В голове упорно звучат общие места и глупейшие банальности вроде: да как же так, ведь Либерио еще совсем не стар; если же удается обойтись без этих нелепостей, то:? естественно, теперь ведь такое уличное движение, что все может быть, мы сами стали палачами и жертвами в этом дурацком обществе, где решено почему‑то смотреть на мир из этих приспособлений и мчаться неизвестно куда, убегая неизвестно от чего, вдыхая и глотая необъяснимый страх. Деревьев вдоль шоссе нет, я не вижу деревьев, передо мной только уродливые корабли цивилизации и высокие прямоугольники жилых домов, они попадаются даже в старых селениях. Там, правее, неподвижно лежит белесый туман. Я говорю себе: «Я возвращаюсь, возвращаюсь всего лишь полтора месяца спустя, а то и меньше».

В какой‑то деревне навстречу мне движется вереница машин, украшенных национальными флагами, которые гулко хлопают на ледяном ветру. Из одной машины двое юнцов приветствуют меня по – фашистски. Кажется, я скривил рот.

Мне сорок четыре года. Это очень много, а все кажется, что конца жизни нет. Да, Либерио стар, очень стар. Мы оба бесконечно стары, потому что когда‑то были с ним одним целым, а теперь у нас не осталось ни единой точки соприкосновения, которая была бы не надуманной, не призрачной. Дом рухнул, и мы заблудились, как тот человек, который потерял память и всю жизнь бродил по свету, не зная, куда ему надо вернуться. Потому что, когда он рухнул, мы тоже оказались заблудившимися людьми, дичью, отвлеченными понятиями, хотя ни Либерио, ни я давно уже не жили в старом доме. Что же произошло – может, он не огляделся, переходя улицу, или задумался, или был навеселе. А возможно, это был просто неизбежный конец. («Я его не видел – клянусь, не видел, – появился откуда ни возьмись, – растерялся я, нажал педаль – скорость‑то всего сорок была, – вылез откуда ни возьмись – я не виноват – со мной никогда ничего такого не случалось – и видимость плохая была, – по – моему, он был пьян – я ехал на зеленый – ну в крайнем случае на желтый – очень спешил, понимаете, – клянусь, я его и не видел – ведь темнело уже…») Бедный Либерио.

Вдали смутно, словно в тумане, вырисовываются геометрические линии города. В какой‑то момент я почти готов остановиться и повернуть назад. Этот город и рухнувший дом – одно и то же. Но я нажимаю на акселератор с такой решимостью, словно хочу сказать: это одно из последних путешествий в абсурдное. Простым туристом туда не попадешь – я слишком хорошо знаю этот город, он породил меня так же, как я породил его; мы прекрасно подходим друг к другу, и можно подумать, что все уже позади, а теперь осталось успокоиться и терпеливо наблюдать, как приближается будущее.

Когда Альфонсо позвал дедушку и сказал: «Отец, ты должен понять, что, если ты не изменишь своего поведения, когда мы с Кларой поженимся, наш дом превратится в ад», старик спросил: «Чего ты от меня хочешь?» Возможно, решение уже было принято, но в тот день Альфонсо больше ничего не сказал.

Дедушка поговорил со своим бывшим поверенным, с управляющим, с Либерио, с Сегундой. Даже со мной попытался поговорить. Но разговоры эти, от которых его силы заметно убывали, должны были только убедить его, что все уже решено окончательно и бесповоротно. Теперь его младший сын всему хозяин, а он всего лишь гость, помеха. Невероятно, но так. Дедушка стал все чаще думать о своем сыне Матиасе, который, несмотря на время, а может быть, благодаря ему, начал казаться старику собственным подобием. Теперь он понимал, какие туманные доносы, непроясненные недоразумения, какие чрезмерные обвинения привели его сына в тюрьму. Потому что настоящих причин не было. Да, Матиас был республиканцем, да, он был социалистом, но не преступник же он, как о нем раззвонили. Матиас преступник? Какой преступник смел утверждать это? Дед подумал и рассудил, что должен все выяснить и спасти сына, используя свои связи. Но вдруг он понял, что жизнь слишком переменилась, он позабыл о могущественных силах, подчи – нивших себе всю Испанию. Побежденному остается либо сдаться, либо восстать, либо смириться и молчать. А у деда выбора не было.

«Ну, отец, как же ты решил?» – «Никак», – ответил старик. И тогда Альфонсо сказал: «Ради всеобщего блага и мира в этом доме я вынужден предложить тебе уехать; из‑за Клары, я уверен, никаких проблем не будет, но если ты будешь упорствовать и вести себя как ребенок… в общем, ты не беспокойся, я все устрою, и ты попадешь в «Оспиталито дель Рей», я позабочусь, чтобы обслуживали тебя как подобает; пойми же, главное – мир в моем доме; ну, что ты скажешь?» – «Как хочешь, наверное, так будет лучше», – ответил дед.

На следующее утро дедушка сложил какие‑то мелочи в чемодан, надел свой лучший костюм и сел на камышовый диван в вестибюле, где и провел весь день без еды и без движения. На следующий день это повторилось, потом опять и опять. Напрасно Сегунда приносила ему обед и даже уговаривала поесть. Но па третий или на четвертый день дедушка все же согласился – по – прежнему не вставая с дивана – принимать пищу, так как, видимо, решился на что‑то важное.

Так он и сидел, ни с кем не разговаривая с рассвета до темноты. И непременно в вестибюле, чтобы все видели! он уже не в доме, но и не за порогом. Только со мной он немного разговаривал, когда я возвращался из коллежа. Я спрашивал, почему он такой, не болен ли, он же стремился знать, хорошо ли я себя вел, что мы проходили и какой предмет мне больше всех нравится. Я старался отвечать как можно веселее, потому что жалко было смотреть на него, такого одинокого и беззащитного. Однажды он спросил меня, кем я думаю стать, когда вырасту, а как только я ответил, что адвокатом, он сказал: «Вот еще законник нашелся!», а потом с силой выкрикнул: «Ты станешь мошенником, самым бесчестным мошенником!»

Наши беседы с небольшими вариациями повторялись изо дня в день. Однажды, когда я пришел из коллежа, он сидел, как всегда прямой, как всегда одинокий, рядом со своим чемодапом, но глаза его были полны слез. Я сел возле деда и искоса поглядывал на него. Когда прошло довольно много времени, я тихонько спросил: «Что с тобой, дедушка?» Он вскинул голову и крикнул: «Кой черт со мной может быть – не хочу уезжать, вот что!» Дедуш‑ка был неприкасаемым в буквальном смысле слова, но в ту минуту мне не хотелось об этом думать, и я положил руку ему на плечо.

Он уехал. На следующий день, возвращаясь из коллежа, я не увидел его, а на мой вопрос о пем мне ответили, что он в «Оспиталито дель Рей». Но я его не забывал. Часто по воскресеньям, один или с дядей Либерио, я навещал его. Либерио говорил, что отец его никогда не любил, но он тоже не забывал старика. Иногда мы не заставали его в «Оспиталито», потому что он, получив отпуск в дирекции этого учреждения, ездил поездом на могилу Матиаса. В одном из таких путешествий дедушка и умер. Как говорили сердобольные люди, которые пытались помочь ему, он, казалось, спал, потом вздрогнул и умер без единого стона.

20 ноября 1975 года[41]41

День смерти Франко

[Закрыть] на рассвете Альфонсо проснулся, как от толчка, на полу, в своем кабинете. Все было в беспорядке. Рядом шипел транзисторный приемник. Немного успокоившись, он попытался найти какую‑нибудь станцию, но батарейки за ночь, наверно, сели. Что‑то говорило ему: героическое ожидание смерти завершилось. Он был уверен: конец близок. Он был совершенно в этом уверен. Ведь когда‑то должно же это произойти. Он выключил радио и снова заснул на полу.

Никому не надо было говорить ему об этом. Более того: никто ничего не сказал за все дни, по – прежнему сменяющиеся днями.

G того утра все в доме, казалось, начало меняться. Альфонсо прибрал кабинет, открыл окна, чтобы выветрился затхлый дух, который вдруг стал ему противен, затем начал приводить себя в порядок, чтобы приобрести вид, приличествующий его положению и данному случаю. Он действительно изменился, но получилась карикатура; лысина его была неравномерно прикрыта неправильно разделенными прядями седоватых волос; глаза, казалось, стали меньше и глубже запали из‑за того, что скулы его вдруг выдались вперед; губ, окруженных каким‑то зеленоватым налетом, почти не было видно; угловатые плечи выступали под пиджаком, средняя пуговица которого нелепо торчала на его маленьком, но кругленьком, как мяч, брюшке, придававшем что‑то клоунское его изможденной фигуре. Альфонсо отдавал приказы, требовал объяснений, говорил с Сегундой, с кухаркой, с женой, велел вызвать управляющего, спросил у Педро Себастьяна, нет ли известий о беглеце, имея в виду Овидио. Он вел телефонные разговоры и принимал посетителей.

Его лихорадочная деятельность объяснялась твердым намерением снова со всей ответственностью приняться за дела. Но эта отчаянная попытка, видимо, была не чем иным, как лебединой песней, потому что в то же время стала заметнее извечная противоречивость его характера. Теперь он не только ночами прислушивался к подвальным шумам; теперь постоянно бывало, что у себя в кабинете, в присутствии домашних, он замолкал, бледнел как покойник, а по его лицу и рукам начинал струиться пот. «Мне холодно, – говорил он, – мне холодно».

Однажды ночью Альфонсо наконец не выдержал: глухо рыча, как загнанное животное, схватил палку, фонарь и огромными прыжками понесся к Бранденбургским воротам. Там он ясно услышал кошмарный шум, который одичавшие кошки и крысы поднимали за своими дверями, обезумев от запаха недосягаемых врагов. Альфонсо поднял палку и открыл двери. Неисчислимые полчища крыс и кошек словно окаменели от неожиданности. Альфонсо рассвирепел и обрушил на них свою палку, что вызвало такие последствия, с какими несчастный сумасшедший совладать не мог. Все произошло, вероятно, в считанные минуты.

На следующее утро с постелей никто не встал, никто не устоял перед яростью захватчиков – варваров, которых Альфонсо легкомысленно впустил в свои владения. Дом погрузился в молчание.

Через несколько недель дом рухнул, потому что за ним давно никто не следил, а еще, может быть, из‑за крыс, которые за долгие годы прогрызли стены.

Я вхожу в реанимационную палату. Здесь лежит Либерио, грудь у него раскрыта, лицо распухло, щекп заросли седоватой щетиной, рот широко открыт в предсмертном томлении. Каждую секунду тело его вздрагивает, как дикая лошадь. Врач у меня за спиной говорит: «Спасти его нельзя, надежды нет».

Я сажусь на скамейку в коридоре рядом с матерью, которая не пошевелилась со вчерашнего дпя. Он ездил с друзьями на прогулку в полуразрушенный замок, который должен был описать или что‑то в этом роде. Там ему было так хорошо, что он даже рассказывал анекдоты. Случилось это на обратном пути, когда он переходил свою улицу. Горел красный свет, но он переходил не там, где положено, а машина неслась как сумасшедшая… В этом месте почти все переходят без опаски. А характер Либерио всем известен.

«Он единственный хорошо относился к нам, – говорит мать, – потому я и пришла, не могла я оставить его в таком состоянии». Я отвечаю: «Да… А ты как?» – «Сам видишь». Молчание. Я смотрю на ту дверь. Я почти слышу, в каком галопе заходится его сердце. Молчание. Потом я говорю: «Мама, почему бы тебе не переехать ко мне, ты должна переехать ко мне».

«Я уже стара, только помехой тебе буду, потом, мы с сестрой так привыкли друг к другу, что вряд ли сможем жить отдельно; не думай об этом, сынок, мне хорошо живется», – отвечает она и похлопывает меня по рукам, которые лежат на коленях.

Входит врач и говорит, что Либерио скончался.

ПРИЛОЖЕНИЕ ПИСЬМО МАТИАСА СВОЕМУ СЫНУ, НАПИСАННОЕ ЗА НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ДО СМЕРТИ

Оканья, тюрьма, апрель 1946 г.

Любимый сын!

Тебе хочу я передать через моего брата Либерио, который сейчас здесь, со мной, последние слова и последний поцелуй перед тем, как пойти на смерть.

Сын мой, ты уже почти мужчина, скоро тебе исполнится пятнадцать лет, и меня страшно мучает то, что мы почти не знали друг друга, хотя мне известно, что ты хороший мальчик. Я тебя прошу: умей бороться с трудностями и тысячами искушений, которые будут подстерегать тебя на твоем пути. Однако я должен признаться: уверенность в тебе не утешает меня в том, что мы не знали друг друга, и это – единственное горе, которое я унесу с собой, ибо, положа руку на сердце, клянусь тебе, я простил все зло, которое причинили мне, и раскаялся в том, которое причинил сам.

Но о том зле, которое причинили мне, я бы все‑таки хотел поговорить с тобой, чтобы когда‑нибудь (сейчас, наверное, для тебя это невозможно), в будущем, которое, я надеюсь, станет мирным, свободным и спокойным, ты перечитал это письмо и обдумал его не торопясь. Тогда все представится тебе в более правильном освещении. Сейчас из‑за сложившихся обстоятельств ты, вероятно, видишь искаженную, лживую картину. Дело в том, что на войне мы понимаем: когда с той и с другой стороны гибнут невинные и виновные, все равно, – это естественно, и иногда после больших усилий мы подчиняемся естественному почти равнодушно; однако слишком часто мы забываем, что не это самое печальное следствие войны, а разжигание низменных инстинктов, гнездящихся в человеке, из‑за которых люди перестают быть людьми и превращаются в зверей. Или, может быть, это следует рассматривать как часть общей трагедии, а если так, то надо понять и простить, как понял и простил я на пороге смерти, который уже переступило столько моих товарищей. А простить надо потому, что, когда война по – настоящему кончается, человек перестает быть зверем и возвращается царство разума, когда уже нельзя судить человека за то, что он совершил, когда был зверем. Я хочу, чтобы ты знал: я умираю не потому, что разделял идеалы, противоположные идеалам победителей, нет, в честном бою они бы меня не победили, они добились своего с помощью ловушек, лжи и предательства почти через шесть лет после того, как война вроде бы кончилась, но война не может быть чистым делом. Ведь если бы мы, люди, были чистыми, не было бы войн.

Вот и все, сынок. Я знаю, ты чист, насколько это для тебя возможно, и я прошу тебя, сделай одолжение, поверь, я все‑таки прав, я умираю не потому, что защищая жалкие материальные интересы, а потому, что с оружием в руках защищал лучший и более чистый мир для всех. Когда ты вырастешь и вспомнишь обо мне – пусть даже равнодушно, – подумай снова о том, что я тебе говорю.

И последнее. Я хочу попросить тебя заботиться о матери и любить ее крепко – крепко, но я уверяю тебя, ты никогда не сможешь любить ее так, как она того заслуживает. Очень скоро я встречусь с Альфонсито, который – вот видишь, что такое война, – был моим врагом по роковой случайпости, какие ипогда преподносит нам жизнь, но я знаю: он ждет меня с распростертыми объятиями. Крепко тебя целую.

Твой отец Матиас.