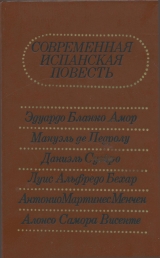

Текст книги "Современная испанская повесть"

Автор книги: Алонсо Самоа Висенте

Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 23 (всего у книги 34 страниц)

А сейчас в кухне ты разговариваешь по телефону с матерью. В эти дни, пока агонизировал Он, вспоминала ли ты свою собственную агонию? Ни разу за весь этот долгий месяц я не увидел, что ты радуешься этой смерти; мысль о его близком конце не вызывала в тебе удовлетворения, которое я столько раз подмечал в моих друзьях, у которых, без сомнения, было гораздо меньше причин для ненависти, чем у тебя. Откуда эта выдержка, это безразличие, которые могут показаться бесчувственностью?

Вчера на работе мы все вместе, как уже привыкли делать весь этот длинный месяц, слушали в два часа медицинский бюллетень. Вчерашнее сообщение было настолько ясным, что развеяло последние сомнения относительно конечного результата. Это полное ужасающих деталей сообщение мы выслушали с веселыми возгласами, со смехом. Медицинские термины – острый перитонит, аритмия, выпадение пульса, не справляющиеся со своими жизненными функциями легкие, вышедшие из строя почки, мозг, полное погружение в необратимую бессознательность– вызвали у нас необъяснимую и заразительную веселость, как от опьянения. Будто слова, свидетельствующие о необратимом угасании, о том, что человеческий организм полностью разрушен, странным образом усиливали нашу собственную жизнеспособность, ускоряли наш пульс, учащали наше дыхание, заставляли наши сердца биться быстрее… Нас пьянили слова о смерти, слова, которые всего лишь подтверждали поражение человеческой нлотн – любой, даже той, что так вызывающе радовалась и смеялась, – перед тем началом ее погибели, которое закладывается в ней уже в момент рождения. Странное опьянение вызвало У нас неудержимое ликование, безграничную радость…

Но внезапно, когда я слушал, как министр сдержанно, один за другим, перечислял симптомы разложения, я вдруг ясно осознал, что ведь все, о чем он сейчас говорит, происходит с человеческим существом, что этот не обратимый процесс разложения происходит в человеческом теле и что такое ликование у нас вызвало именно это разложение, это перечисление отказывающихся функционировать органов. Мне стало стыдно за мои чувства, за то, как я себя вел; во мне помимо моей воли вспыхнуло сострадание к умирающему старику… Я подумал, что только человек может радоваться смерти другого человека, что такие недобрые чувства испытывает лишь тот, кто провозгласил себя венцом творения. И еще раз я подумал о низменности и злобности человеческой натуры.

Мимолетная мысль молнией сверкнула в мозгу, и я перестал улыбаться: погрустнев, чувствуя отвращение к самому себе, вышел из комнаты. Но сейчас, всего несколько часов спустя, когда самые мрачные предсказания стали реальностью, когда ему уже недоступны ни чувства, ни желания, когда он так же далек от нас, как неведомо чьи останки, найденные при раскопках забытых развалин, я могу спокойно думать об этом нездоровом ликовании. Сейчас, когда он уже мертв и я слышу, как в кухне шепотом разговаривают моя жена и ее мать, столько выстрадавшие по вине этого человека, я думаю, что, возможно, наша собственная жестокость, жестокость, с которой мы радовались его страданиям и смерти, была лишь отражением другой жестокости – жестокости и ненависти, которые он возвел в ранг закона. Ими был пропитан воздух, которым мы дышали, на них вскормлено все наше поколение – те, кто были детьми во время гражданской войны, и те, кто родились в первое десятилетие его безраздельного правления. И сегодня нашу ненависть, наше стремление к насилию и мести питали насилие, ненависть и месть, при помощи которых он захватил власть и на которых его власть держалась… И мне приходит в голову мысль, что мы сами, отвергавшие этого человека всей душой, не более чем его отражение.

Но если вдуматься, разве народ может быть отражением одного человека? Наоборот, один человек отражает целый народ. Раз он победил, раз он сделал из нас все, что хотел, если он заполнил собой сорок лет нашей жизни и нашей истории, то это удалось ему только потому, что никто, как он, не сумел проникнуться сокровенным смыслом этой истории и этих жизней, стать их олицетворением. У нас позади более века мракобесия, непримиримости, неразрешимых конфликтов, ненависти и мести, жестокости, крови и смерти… Такова наша недавняя история, таковы мы. И только благодаря этому власть оказалась у него в руках… Нет, ни я, никто из нас не должны оправдывать нашу жестокость и ненависть тем, что это отражение его собственной жестокости и ненависти. Наоборот, это он был нашим отражением, он представлял нас всех. Никто не сумел в такой степени, как он, стать олицетворением нашего недавнего прошлого, его ценностей, его движущих сил – именно в этом причина его возвышения и триумфа.

Несправедливо перекладывать всю ответственность за это на него одного. Несправедливо уклоняться от своей собственной ответственности, персонифицируя в одном человеке недостатки, присущие целому народу. И радоваться его смерти не только несправедливо и недостойно, но и глупо. Ведь смерть эта значит так мало! Если бы зло было только в нем, как мы наивно старались уверовать, сейчас мы были бы уже свободны. Но если он был только воплощением и следствием нашего собственного стремления к насилию, нашей непримиримости, ненависти и жестокости, то эти ненависть, насилие, жестокость и непримиримость будут давать плоды еще долго после его смерти. Они будут калечить нашу жизнь, сделают невозможным сосуществование, отравят нашу историю. Так будет до тех пор, пока однажды – одному богу известно, когда это случится, – среди нас не найдется человек, олицетворяющий нашу зловещую судьбу, все, что мы ценим и к чему стремимся: человек, в котором, как в зеркале, будем отражены мы сами и все тенденции недавней истории. Этот всесильный и увенчанный славой человек будет говорить от нашего имени, возьмет на себя вину за совершенные нами жестокость и насилие и, начиная новый кровавый круг нашей истории, поведет нас всех за собой. Это мертвое тело, из которого сейчас вынимают внутренности, моют, дезинфицируют и которое опытные руки начинают сейчас бальзамировать; тело, столько дней разлагавшееся в ужасной агонии, это лицо, на которое возраст и болезни наложили свой отпечаток, – то самое лицо, что в нашем безрадостном детстве смотрело с портретов, висевших в школах рядом с распятием, было вычеканено на грошах, на которые мы покупали всякую дешевку, чтобы украсить наши нищие послевоенные воскресенья, и с банковых билетов, которыми мы расплачивались с печальной изможденной женщиной, открывавшей нам тайны пола, – на них, как и на многое другое, тоже был наложен запрет, – это лицо, что сейчас покрывают воском, чтобы снять с него маску лицо, сопровождавшее нас всю жизнь, снова появится в школах, на монетах, на банковых билетах, а это тело снова займет прежнее место на трибунах, будет принимать парады по случаю славных побед, присутствовать на бессмысленно торжественных церемониях и празднествах. Возродившийся труп станет причиной новых войн, кровавых оргий, жестоких расправ, арестов и пыток, тюрем и эмиграции, голода и нищеты… И снова это тело, это лицо, этот труп – но уже с другим именем и с другой внешностью – будут возбуждать любовь и ненависть, преданпос гь и отвращение, верность и сопротивление. И это тело, которое сейчас бальзамируют, этот труп, что скоро обретет последнее пристанище в склепе у основания памятника, воздвигнутого среди суровой красоты гор руками его рабов, снова возникнет как гигантская стена над горами, над равнинами и долинами этой полной света и печали земли, разделяя ее на две непримиримые половины. И снова в своей неизбежной слепоте мы откажемся признать, что это лицо, это тело, этот труп – всего лишь фантасмагорическое отражение нас самих…

Ариас, выступая с экрана, явно был в ударе… Это был самый захватывающий момент дня. Ведь эту смерть ждали так долго, что, я думаю, к концу безразличие проникло даже в самых упорных.

Но Ариас вернул нам веру в эту страну, в людей, призванных управлять ею. Выражение лица, голос, содержание речи… Все, буквально все, превзошло наши самые безумные надежды. Он доказал, что талант наших политических лидеров нетленен.

Какой другой европейский политик разыграл бы этот спектакль с такой виртуозностью? Конечно, НИКТО… Он был так печален и задумчив, так запинался после каждой фразы, голос его дрожал так жалобно – на подобное способны только избранные нашей расы!

И в довершение всего он, как иллюзионист в цирке, закончил свое выступление, непередаваемо сложным, почти виртуозным движением вытащив из шляпы завещание. Это произвело магическое действие! Только народ, театральное чувство которого оттачивалось веками на корридах и шествиях на Страстную неделю, мог породить человека, способного так закончить свое представление.

В завещании угадывается рука мастера. За его строками встает образ доброго старца, заботливого, великодушного, исполненного христианского милосердия отца нации, который считает себя обязанным – даже после смерти – охранять нас от семейных демонов, от извечных врагов христианства, которому мы, испанцы, самый надежный оплот… Если нам удастся сохранить единство и бдительность, мы будем процветать, потому что Бог и Церковь с нами.

Он умер, защищая славу веры. Умер, накрытый покрывалами нескольких Пресвятых Дев, благословленный отцами церкви, и из монашеских келий, из монастырей, которыми усеяны наши маленькие городки, как дым фимиама, восходили к небу молитвы. Тихий шепот голосов, отделенных от мира прочной решеткой, возносит к небу молитвы о его вечном прощении! Конечно, первый человек в государстве, где даже самые упрямые антиклерикалы умирают, примирившись с матерью – церковью, и должен был опочить как святой! Одержимый дон Пио[79]79

Имеется в виду писатель Пио Бароха (1872–1956), всю жизнь придерживавшийся резко антиклерикальных взглядов и оставшийся им верен до конца.

[Закрыть] лишь скандальное исключение. Нет, наши священнослужители настойчивы и терпеливы; здесь можно встретить тысячи священников, обладающих достоинствами, рассказ о которых Стендаль вложил в уста Жюльена Сореля. А я вспоминаю страстную исповедь, сделанную в годы моей учебы в университете нашим великим философом. Ортега – и-Гассет перед самой смертью покаялся и причастился., которому только на смертном одре простили блуждание в поисках немецкой метафизики… Даже враги бога, те, кого надо было уничтожать ради оздоровления нации, как добрые христиане получили отпущение грехов, прежде чем их вывели на расстрел.

Ты рассказывала мне, что твой отец тоже умер, вернувшись в лоно церкви – как почти все испанцы, даже те, чье главное преступление состояло в том, что они не ходили в церковь. Я никогда не мог поверить, что причиной его обращения были слухи, рождавшиеся в окружавшей вас обстановке террора. Но уже одно существование таких слухов – во всяком случае, сегодня, когда те дни ушли в далекое прошлое, нам они кажутся слухами, ибо мы не в состоянии представить, что этот кошмар мог быть реальностью, потому что в нашем сознании не умещается, как человек на трагическом фарсе корриды может быть растерзан на площади для боя быков перед улюлюкающей толпой, сколько бы ни подтверждали этот факт свидетели с той и другой стороны, – уже одно существование таких слухов подтверждает, что в атмосфере тех лет любое зверство было возможным. Ваш отец перед смертью причастился, потому что в Порльере тогда ходили слухи, что одного видного республиканца, который отверг святые дары, – и имя этого человека называлось – живым зарыли в землю…

СУББОТА, 22

– Завораживающее зрелище, – говорит Пене.

– Да, – откликаюсь я, – вот именно, завораживающее.

Мы молчим, кажется, целую вечность. Это наши первые слова. Трудно поверить, но вот уже больше часа мы сидим на софе, не отрывая глаз от телевизора, загипнотизированные, как птицы под взглядом змеи. Больше часа мы как зачарованные глядим на цветной экран, на зрелище, каждый раз одинаковое и каждый раз новое. И хотя мы молчим, мы знаем, что могли бы так сидеть часами – ни о чем не говоря, почти ни о чем не думая, не замечая, как идет время. Только волевым усилием мы можем вырваться из плена этой завораживающей монотонности и, освободившись от ее чар, вернуться к действительности.

Синхронно, почти ритмично поворачиваются камеры, показывая нам его с разных сторон. Он лежит в роскошном гробу, на блестящих боках которого, как в старом благородном вине, пляшут отблески свечей; с лицом, бледным, как снятая с него маска, в парадной форме, украшенной крестами, орденскими лентами и медалями – воплощение стереотипного представления о торжественности. Но этот торжественный образ ничем не напоминает живое человеческое существо, что еще несколько часов назад дышало. Торжественность заслоняет в нашей памяти не только генерала, в сопровождении пышной марокканской гвардии проезжавшего по улицам Испании, но и высохшего, трясущегося старца, который в последние годы даже после многочасовой тщательной подготовки с трудом прочитывал традиционную новогоднюю речь, каждый раз все более короткую и невразумительную. Лежащий в гробу скорее похож на мраморную статую, выполненную искусным скульптором – с каким мастерством живые руки создали эти мертвые черты! – но не вызывает в памяти биографию человека, послужившего моделью для этой статуи. Дрожащий свет огромных свечей, вставленных в массивные серебряные канделябры, подчеркивает его призрачную белизну и фантасмагорическую реальность.

И перед величественным призраком торжественно проходит молчаливая процессия людей. Все это безмолвное шествие, в котором невозможно различать отдельных людей, выглядит как парад призраков. Человеческий поток живет своей жизнью, хотя я не знаю, до какой степени это слово применимо к бесконечному, навязчивому, как кошмар, повторению одних и тех же жестов, одинаковых и в то же время разных у каждого человека. Диктор, голосом, который в знак обязательного траура и уважения звучит чуть тише обычного, комментирует нескончаемое шествие перед гробом: на нашем маленьком экране оно выглядит нереальным, как во сне, – смерть, отдающая последнюю дань смерти.

Один, еще один, еще в этой бесконечной, похожей на кошмар процессии… Подойти к гробу, склонить голову или неловко перекреститься, быстро взглянуть – и уступить место следующему, который тоже неловко перекрестится или вежливо склонит голову. Проходят часы и часы, а мы все сидим как завороженные перед телевизором, не отрывая глаз от экрана…

Кто эти старухи, что преклоняют колена перед гробом, отчаянным жестом простирают к нему руки, рыдают и молятся? Что на самом деле чувствуют все эти мужчины и женщины, выставляющие напоказ свою преданность? Почему они так оплакивают его смерть? Почти всем им уже за шестьдесят. Молодость их пришлась на военное время; многие, проходя перед гробом, вспоминают окопы, и все, все без исключения, – кровь и разрушения. Мужчины с уже поседевшими усиками, похожими на те, что носил Франко, одеты в темные костюмы; на женщинах черные платья с кружевом и меховые пальто, – этих людей невольно связываешь с квартирами, где много просторных ком – пат, куда поднимаешься па старом, внушительном, медленно ползущем лифте, с квартирами, расположенными в старых благородных домах, придающих особое очарование Мадриду, на облик которого так повлияли просвещенные отцы нашей допотопной буржуазии. Но в этой процессии есть и другие. Среди оплакивающих его людей можно увидеть тех, на ком, будто огнем, выжжено клеймо, свиде– тольствующее об их скромных верноподданнических услугах. Вот, например, эта старая уже женщина в темном потертом пальто – она сразу же вызывает в памяти полуосвещенные мрачные привратницкие в старых домах.

Сеньоры и привратницы… В те послевоенные годы привратницы значили так много! Они следили за каждым шагом квартиросъемщиков, взвешивали степень их преданности, сообщали о чистоте и правоверности политических взглядов жильцов. В известном смысле в отношениях между привратницами и жильцами, у которых была репутация красных, произошла подлинная революция: привратницы из слуг превратились в хозяев положения, в маленьких тиранов. И не потому, что они забыли о своем положении – положении слуг, – а потому, что красный в те времена значил меньше, чем ничто.

Когда вы проходили мимо нривратницкой, вам хотелось стать еще незаметнее, еще меньше. Стать мальчика– ми – с-пальчик, оловянными солдатиками, эльфами, порхающими среди роз… Только бы вас не заметили эти цепкие, все замечающие глаза! Только бы ее не вывела из себя ваша скромная, незаметная внешность! Только бы она не разозлилась, что вы все еще живы…

Вы входили в квартиру, но ее крики проникали и сюда. Она искала, кто бы мог разделить ее ненависть во дворе, в квартирах, открытые окна которых выходили в глухой двор соседнего дома. И скоро находила… «Мы слишком добры, с ними‑то разделались, а о детях забыли. Это семя нужно вырвать с корнем, пока оно не проросло». – «Вы совершенно правы. Эти посевы нужно вырывать с корнем». – «Со змеями мы покончили, а теперь надо расправиться со змеиным отродьем… А все потому, что мы слишком добрые, слишком мягкие; а с этой публикой, с этими красными так нельзя. Они вырастают, и тогда…» Несмотря на удушающую жару, вы захлопывали в квартире все окна…

Ты бросаешь свои дела и садишься рядом с нали, рас– седин0 смотришь на экран. Узнала ли ты в одной из этих старух, что, остановившись перед гробом, горестно крестятся, бывшую привратницу? Разглядела ли в этой молчаливо проходящей перед гробом процессии соседок, что призывали покончить со змеиным отродьем, с десятилетними сиротами, которые в душном полумраке своей наглухо запертой комнаты вздрагивали от их голосов, проникавших даже сквозь закрытые форточки? Я смотрю в твои глаза, но в них ничего не отражается. Нет, в этой бесконечной веренице молчаливых людей, проходящих перед гробом, ты никого не узнала. Бывшая привратница давно умерла. Сейчас на ее месте сидит ее дочь, такая приветливая, такая любезная!.. А та соседка много лет болеет, и вы, уже взрослые женщины, нередко покупали ей молоко, мясо и хлеб; и больная, тронутая этой заботой, держала вас за руки, шепча: «Какая ты стала красавица, совсем взрослая!.. Господи, как летит время!» И то время, когда вы, дрожа в темноте, спрашивали друг друга: «Господи, что им еще нужно? Они убили нашего отца, опи причинили нам горе, больше которого не может быть, но мы молчим, ни с кем не разговариваем, едва смеем дышать. Что же еще им нужпо? Почему они продолжают нас оскорблять, за что они так нас ненавидят?» – то время ненависти и оскорблений для вас и для них ушло в далекое прошлое.

А сейчас перед этим набальзамированным телом проходит другая процессия – бесконечная процессия мертвецов: они пришли, чтобы принять его в свое царство. И несть числа в этой процессии тем, кто умер за него или из‑за него. Мужчины и женщины, старики и дети проходят перед гробом, и причина их смерти сразу становится ясна. Дети со вздувшимися золотушными животами, подростки с ввалившимися глазами туберкулезников; тела, покалеченные пулеметной очередью, тела, на которых виднеются ужасные раны от карабинных пуль, на висках у многих еще сохранился кровавый след от последнего милосердного выстрела, других задушили гарротой – на их лицах еще сохранился страшный оскал. Одетые в темную крестьянскую одежду, в комбинезон рабочего или милисиано, в фалангистскую военную форму цвета хаки или голубую рубашку, его друзья и его враги, те, кого приказал убить он, и те, кто был убит за преданность ему, те, кто погиб в окопах, сражаясь бок о бок с ним или против него, – все они проходят сейчас молчаливым парадом перед его гробом.

Бесконечной процессией они, как смутные тени, проходят перед его закрытыми навсегда глазами, и ему безразличны их одежда, их знамена, их раны. В этом фантастическом параде все смешивается: комбинезон милисиано и военная форма фалангистов, добитый последним выстрелом в висок тот, кто некогда был священником и погиб от рук анархистского патруля, и добитый таким же выстрелом профессор, расстрелянный группой юношей в голубых рубашках. Друзья и враги, те, кто его любил, и те, кто его ненавидел, те, кто умер за его дело, и те, чья смерть была делом его рук, смешавшись в одну толпу, молча проходят они перед гробом, не узнавая лежащего там, а он уже не в состоянии узнать их…

Я открываю глаза: милю гроба все идут и идут мужчины и женщины, молодые и старые. Диктор объявляет, что скоро включат здание кортесов и начнут передавать торжественную церемонию экстренного заседания, на котором будет приведен к присяге и провозглашен королем Его королевское высочество принц Хуан Карлос Бурбон. А пока камеры еще раз показывают нам это белое лиЦо, похожее на собственную посмертную маску; лицо, на котором на века застыло выражение торжественности; лицо человека, которому уже неведомы никакие страсти, желания, никакие человеческие чувства… Я перевожу взгляд на стену и вижу лицо твоего отца, которое он сам увековечил на автопортрете. Два лица: жертва и палач, навсегда объединенные в смерти…

Ты сидишь рядом со мной, спокойная, безучастная, чуждая какого‑либо ощущения реванша, – такой ты была все время, пока он агонизировал. Где давнишние раны, старые слезы, ненависть и мечты о мести? Где годы нищеты и ужасных сиротских приютов? Где детские игры, которых ты никогда не знала? Где твое искалеченное детство?

Камеры уже ведут передачу из помещения кортесов. Я чувствую грусть и усталость: я устал от этой длинной агонии, от такого обилия смерти. Прощай навсегда, Генерал. Для тебя и для всех, для живых и для мертвых, долгий мир и забвение…