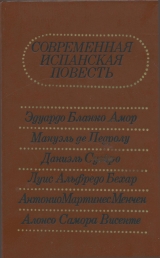

Текст книги "Современная испанская повесть"

Автор книги: Алонсо Самоа Висенте

Соавторы: Эдуардо Бланко-Амор,Луис Альфредо Бехар,Мануэль де Педролу,Антонио Мартинес Менчен,Даниель Суэйро

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 30 (всего у книги 34 страниц)

пит и долдонит, может, с той прачкой было на плоской крыше, или с няней, или с гой, той и той. Совсем его развезло, даже намекнул, а может, мы в поле сходились во время каникул, в деревне, втроем, вчетвером, а то и больше, так сказать – круглая постель, что он себе вообралсаег, тип этот, у пас в стране люди ведут себя приличнее, еще чего не хватало. Ладно, сколько можно наводить на тебя тоску, так мне никогда не кончить. Скверно то, что после проклятого теста мне в голову вопросы и ответы лезут – закачаться. Хорошо еще, что я никого не должен тестировать, а то… Слушай, парень, ну и вопросы я задавал бы… Нет, и это странно, но, видишь ли, про путешествия ничегошеньки он не спросил. Ты это пз‑за цеппелинов и всего такого? Нет, говорю тебе, ни словечка. Слушай, а что, если в один прекрасный день мы предложим тест – интервью нашему шефу, любопытно, как он выйдет пз положения? Теперь у меня поднакопился опыт. Конечно, он ответит потрясающе, не хуже, чем я, особенно на вопросы, касающиеся религиозных проблем, точно, на этой теме он собаку съел, и не одну. Пускай спросят у любого из нашей лавочки: образцовое учреждение, настоящий гражданин, налогоплательщик первого сорта… Сам увидишь, когда из налогоплательщиков все потроха повынимают и будут продавать на базаре, а такое случится, и скоро, его печенка пойдет первым сортом. Да, ты прав, насчет чтенья тоже спрашивали, но тут я отбился не очень лихо, поскольку не знаю «литературу изгнания»[133]133

«Литература изгнания» – принятое в Испании обозначение творчества писателей и поэтов, эмигрировавших из Испании после установления франкистского режима (Хуан Рамон Хименес, Рафаэль Альберти, Хорхе Гильен, Луис Сернуда и др.).

[Закрыть]. Не особо блистал, когда речь зашла об академиях – университетах; что ты от меня хочешь, парень, куда мне все это. Я решил ничего не выдумывать, еще заврешься и угодишь пальцем в небо. А кроме того, можно не на все вопросы отвечать. И вот тебе, Николасито, пожалуйста: четыре часочка в день и тех никогда не высиживаю, а жалованье идет, как за полный рабочий, по субботам выходной, понедельник и вторник – свободные дни, отпуск четыре месяца, аттестован как специалист высшей категории, за каждые три года надбавки, две премии в год, в общем, полный порядок, парень. А кто урод, пускай помрет, как говорится… Самое милое дело – быть в приятельских отношениях с патроном. Видал, какую падпись оп сделал мне на книге? Такая же, как у тебя? А я думал…

– Слушай, Тимотео, а после этой передряги с тестами тебя не донимает зуд? Потому что иногда, знаешь ли, ты сам…

– Иди ты знаешь куда со своими подначками… А вот старикан этот, Гонсалес, он сидит как раз напротив, ты обратил внимание – все время, пока я рассказывал про тесты, он цедил что‑то сквозь зубы, такое впечатление, что насмехался над тем, что я говорил… Большая сволочь этот дядя!..

* * *

Дон Карлос. Лихо он начал, пустозвон, шалопай, каких мало. Это он‑то работы не боится… А может, и сам верит, что так и есть…

Мария Луиса. Совсем хорошо, вот везенье…

Мария Хосе. Ну уж, так ты и ответил на вопросы… Там, где нужно соображать…

Ветеран. Вши, воши – что ты в этом смыслишь. Во время войны… Вот это были вши! Некоторые держали их в пустых коробочках из‑под пилюль и кормили листьями салата и даже обращались к ним с патриотическими речами…

Николас. Лудический… лудический… Что значит эта хреновина? Не слышал…

Гонсалес, служащий. Ничего себе вопросики… Конечно, простому рабочему, само собой, такие вопросы, ну и… Еще бы. Давай, приятель, давай. А потом еще разглагольствуют о человеческих правах. Я же говорил…

Дон Аполинар, профессор. У меня такое подозрение, что этот тип заливает. Сплошные выдумки. Ну ц прохвост.

Николас. Ну дает, ну дает. Пьедестал, значит, пьедестал? Мать твою…

II е и и к о, официант. Ну и ну! Ну и ну!..

Еще один официант. Дерьмо, дерьмо!..

Еще один официант. Да, дела!..

Росе и да. Мне всегда казалось, что… Вот именно…

Лолита. Да, еще бы, ты– и читать, ясно…

Лурд. Вот свинство… А остальные между тем…

Гонсалес. Выдал бы я тебе премию, уж постарался бы… Ты бы до конца дней не забыл…

Николас. Вот была бы радость, если бы они его заели насмерть… Не вши, а крокодилы!.. А все‑таки, я считаю, от тестов тоже есть польза: в первый раз он говорит не о футболе, не о лотерее, не о чьей‑то частной жизни, не о своих ночных похождениях… Ого, сколько всего можно было бы повыспросить, мы хоть узнали бы, что правда, что нет!..

* * *

– Вы, профессор, кажется, книгу написали? Мне говорили… Интересная книга, по слухам, только больно грустная. Сборник рассказов, которые вы раньше в периодике печатали… В «Йа»[134]134

Одна из старейших газет страны; отражает точку зрения церкви и католических кругов.

[Закрыть]? В «Инсула»[135]135

Испанский прогрессивный литературно – критический журнал.

[Закрыть]? Где именно?

– Это довольно давно было написано… Если вы имеете в виду «Рассказы словоохотливого таксиста»…

– Вот – вот!.. Мне говорили, эту болтовню таксиста даже перепечатывают в специальных книжках, по которым учатся говорить иностранцы…

– Да, так оно и есть.

– Вот и я говорю, стоящая, наверное, вещь, а если еще и читается с интересом, как говорят…

– Да, так говорят. Но никто не знает, как она у меня получилась, откуда взялась…

– Как это было?..

– А вот, видите ли… Я повстречал этого таксиста как‑то вечером, когда ужинал не дома и возвращался усталый и в прескверном настроении. Вы, конечно, представляете себе, что такое – поесть не дома… Чтоб у вас не оставалось никаких сомнений либо неопределенностей па этот счет, приглядитесь‑ка к соседям по столу, и вы меня поймете. Все эти банкеты примерно на один лад. И водитель такси действительно поведал мне все или почти все то, о чем говорится в повестушке, но он‑то рассказал больше. То, о чем я так и не сумел написать. Этот таксист был моим одноклассником, мы жили по соседству, в том возрасте, когда юнцы начинают курить за дверью, на лестнице или в уборной и сосут ментоловые леденцы, чтобы дома не заметили запаха. Мы пошли в школу в одинаковых белых нагрудничках, и на обшлагах рукавов у нас были, наверное, одинаковые чернильные пятна, и простужались мы одинаково часто и регулярно… Мы с водителем выпили вместе с забегаловке на Костанилья‑де – Сан – Педро, в нашем квартале, забегаловка была зловонная и почти пустая. Хозяин посматривал на нас с подозрением, побаивался, вдруг мы окажемся буйнопомешанными, а то и террористами… Такое впечатление производили взрывы нашего шумного хохота вперемежку с внезапными приступами глубокой меланхолии, когда мы погружались в ожесточенное и непонятное молчание. Вот так… Мы вспоминали, вспоминали… Занятный вид спорта. Такой‑то, имярек, тот, этот, наши ребятки… Мы словно рассматривали групповой снимок класса, один из тех, которые делались по окончании учебного года, нас фотографировали на незастроенных участках улицы Альмендро, в двух шагах от которой мы пили. Стаканчик, еще один. Заведение закрыли, пришлось нам убраться. Всю ночь мы кружили там, сворачивая на каждую вторую или третью улочку, сами пони – маете, родной квартал… Даже завели шарманку, нам ко. пало от ночного сторожа, шарманка стояла у дверей какой‑то крохотной гостиницы, она сыграла славный пасодобль из тех, что исполняют на корридах, мазурку из «Луисы Фернанды»[136]136

Известная испанская сарсуэла (театральное представление, в котором диалог перемежается пением и танцами, нечто вроде оперетты).

[Закрыть]. В течение примерно двух часов все было таким же, точь – в-точь таким, как тогда… вы меня понимаете? Выкрики, птицы, игры, религиозные процессии, белье, сушащееся на балконах, предпраздничные ночные гулянья, любовные делишки наших старших братьев, лица торговок, чуть не на каждом углу продававших нам турецкий горох, лакрицу, жевательную резинку, игры в картинках «вырежи и склей», бенгальский огонь, и открытки – Мэри Пикфорд, и Мирна Лой, и Том Микс[137]137

Мэри Пикфорд, Мирна Лой и Том Микс – известные в двадцатых – тридцатых годах американские киноактеры.

[Закрыть] со своим конем по кличке Белолобый, – и художественные фотографии с изображением нагой натуры из журнала «Эстамп», и даже возникла перед глазами фигура приходского священника, неспешно прогуливающегося после обеда в солнечные зимние дни по паперти церкви святого Андрея и беседующего с нашими родителями… И только на рассвете, когда замелькали во всех направлениях машины, а колокола так и не зазвучали, мы убедились, что все переменилось, что мы уже не те… И ощутили, даже со стыдом, что мы одни, что такой‑то, и имярек, и как– бишь – его погибли во время войны, треклятой войны, войны, которой гак гордитесь вы, победители, да уж, немного было им пользы оттого, что они ходили причащаться в Вербное Воскресенье, строем по двое в ряд, в новых башмаках, и па десерт в тот день получали сверхлимитный мандарин, а может, даже билет в кино в награду…

– Приятная была встреча?..

– Не знаю. Мне страшно, что нужно было столкнуться с таким вот человеком, косноязычным от хмеля, для того чтобы вспомнить предметы, взгляды, гримасы, объятия – и людей, которые были как‑то связаны со мной, которых мне следовало бы всегда хранить в памяти… Какая неразделенная скорбь, какое… Не знаю, как назвать это ощущение, когда не можешь даже представить себе въявь то, что было таким радостным и цельным, таким нерушимым, а теперь мне почти не… Грустно, говорил мой чест-

вый водитель, икая и спотыкаясь… А может, попросту стыдно, я уже говорил вам, всего лишь стыдно?

– Дружище, я не хотел…

– Да пет, вы не виноваты, это получилось само собой. Я никогда не заговорил бы об этом, и потом, я не хочу портить вам обед…

– Но всегда ведь приятно выпить рюмочку со старым приятелем, верно, дон Аполпнар?

– Конечно. Простите, я снова за свое, такое ощущение, словно меня завели и теперь мне никак не остановиться… Вот видите, воистину стакан красного может быть первопричиной бесчисленных перемен настроения… Банальных, да, но… Я предавался воспоминаниям, и они уводили меня далеко – далеко от красочной болтовни водителя, я вспоминал со стаканом вина в руке о чашке липового чая и печенье «Мадлен» у Пруста[138]138

Имеется в виду известный эпизод из романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени» (том I «В сторону Сванна», часть I «Комбрэ», конец первой главы).

[Закрыть]… Вы знаете, кто такой Пруст и что это за галиматья насчет печенья «Мадлен»?..

– Вроде знаю… Знаменитый писатель… французик как будто, я в литературе не шибко…

– Он самый, да неважно. Я вспоминал Пруста и печенье «Мадлен», а водитель тешился, представляя себе – почти что тиская их – до чего пышные! – груди Доротеи, девчонки из нашей компании, она работала в метро, потом вышла замуж и исчезла. То ли погибла во время воздушного налета, то ли эмигрировала…

– А может, если вы начнете наводить справки, то…

– Нет, я никогда больше не вернусь в ту часть города, и особенно в ту таверну. Надо все оставить как есть, не искажать воспоминание, сохранить его в целости. Сердце того квартала живет у меня в груди, не просто живет – оно распирает мне грудь, вот так, до чего я любил слоняться там в послеобеденную пору, по этому тесному кварталу ранних лет, где я выучился своему испанскому, своему языку, где все внушает мне безоговорочное доверие, мне так хотелось бы кончить там свое последнее странствие, я уверен, когда придет мне срок перейти последнюю границу, когда я миную ее, меня спросят об этом квартале, с его смехом, и играми, и тоской, и скудостью, и, конечно же, снова зазвонит крохотный колокол нашей церквушки, зовя кротким благовестом слушать литургию и молиться, тайная радость все нарастает, ширится прогалина чистого – чистого неба, голова прильнула к ласковому тротуару, к плитам, на которых я в одиночку играл в орлянку и в камушки, по безденежным воскресеньям, в дремотные послеобеденные часы, быть может смакуя радость избавления от болезни, от мелкой неприятности, от скверной встречи… Нет, я никогда не вернусь в те места, ручаюсь вам… Что вы сказали?.. Да нет, что вы; это все от конъюнктивита, прицепился, проклятый. Загрязнение воздуха, знаете, слишком много пыли в воздухе, попадает в глаза, у нас все любят пускать пыль в глаза, все, уж мне ли не знать… Ах да, я забыл самое смешное: я заплатил за красное вино, за все, что мы выпили, заплатил за анисовую водку и жаренные в масле крендельки, которыми мы подкрепились на рассвете, и заплатил еще за простои, счетчик проработал всю ночь. Он несколько раз включал его, когда, блуждая по кварталу, мы проходили мимо машины – истрепанный «сеат» с дверцами в самом плачевном состоянии. Словно, платя деньги, можно было отвлечься от странного сознания, что проводишь ночь за пределом сам не знаю чего…

– По правде сказать, профессор, вы, как выразилась бы Долоринас, говорите словно в допотопные времена. Я не очень вас понимаю, но уверен, что этот самый таксист говорил вам, наверно, забавные вещи, еще бы, они же знают столько народу, к ним в такси кто только не садится, они же работают по пятнадцать – шестнадцать часов, кого только не видят… Я обязательно поищу этот ваш рассказ… Где, вы говорите, он был напечатан? В «Йа»?.. Ладно, раздобуду как‑нибудь… Дома‑то мы читаем «Алькасар»[139]139

Крайне реакционное периодическое издание ультраправого направления.

[Закрыть]

* * *

– Лолина, слышала, что Тимотео рассказывал про тесты? Вникла? Кто проводит тесты в отделе сеньорите шефа, ты?

– Нет, одна психологичка, фамилия у нее заграничная, как название кораблика в песенке Кончиты Пикер…

– Вот уж получает удовольствие, наверное…

– Не думаю. Она тощая, костлявая, длинная, очкастая, противная… Не умеет смеяться, смотрит всегда пря м0влицо… «Sorry, sorry… Thank you»[140]140

Жаль, жаль… Спасибо (англ.).

[Закрыть]. И все тебе. Дура набитая. Беспросветная. Не представляю, что она там разбирает.

– Но зато, наверное, пользуется доверием руководства.

– А как же!

– И, наверное, знает толк во всей этой мути…

– Само собой!

– Сейчас, говорят, всем нам придется пройти через это – через тесты, но к тебе не будут приставать с такими мелочами. Ты честно заслужила свою должность, еще до того, как вошли в моду эти бредни… Что собираешься делать летом? К себе в деревню? Кажется, там у тебя домик и сад?

– Было, было… Времена очень изменились… Красивое было место!..

– Мы с Николасом, конечно, подадимся за границу. Нужно же когда‑нибудь, как говорится, распроститься с наивностью родного захолустья. А когда путешествуешь…

– Нужно распроститься с наивностью родного захолустья, и с наивностью, и с родным захолустьем… Много с чем нужно распроститься…

– Не понимаю тебя, Лолина. Может, разъяснишь?..

– Не беспокойся, я не имею в виду ничего особенного. Сегодня наш долг – превознести до небес личность нашего покровителя. Чего он вполне заслуживает… Национальная гордость, будет ему парочка орденов, скоро выйдет в отставку, живи себе и радуйся. Не подпевайте мне громко, а пе то тут потребуют дружным хором, чтобы мы все встали в его честь… Вот вспомните обо мне в каком‑нибудь милом местечке, пришлите открытку… Я останусь у себя дома, почти наверняка.

– А там, смотришь, я по возвращении услышу, что ты вышла замуж!

– Вечные разговоры о замужестве, идиотская мания какая‑то!.. А что, другого решения проблемы нет? Замуж, мне?.. Эта толстуха, что распиналась насчет картошки, говорила тут: «Я бы ни за что на свете не пошла за мужчину, который сосет карандаш, вот кошмар, еще чего не хватало!» И ссылалась на то, что ее отец был писателем, а потому… Как на твой вкус?

– Колоссально!

– А вой та, вечная невеста, все тянет с браком, а почему, ей виднее, да – да, приятель, та, которая клеится к этому прихлебателю в трауре, так вот, она говорила своему жениху, ей дон Карлос подсватал какого‑то раззяву, они ехали вместе в Доньяну[141]141

Национальный птичий заповедник на Гвадалквивире.

[Закрыть] по его поручению, чтобы выяснить какую‑то чепуху насчет перелетных птичек: «Ты пе должен таскать чемоданы, мой любимый. У тебя диплом… И, стало быть…» А он был учитель начальной школы и в придачу близорукий…

– Ну и что?

– А то, что я не выйду замуж за того, кто сосет карандаш, а здесь любой что‑нибудь да посасывает: карандаш, палец, жалованье, собственные зубы, после очередной зуботычины… И не выйду за того, у кого есть диплом. А вы здесь все при дипломах, прямо выставка высокопородных кобелей, не то что учителишки какие‑нибудь, которые и читать‑то умеют с грехом пополам… Нет, я не из числа избранных. Святая Лолина, дева и секретарша– великомученица, обмозгуй‑ка сей вопросик, а то и детьми не обзаведешься, не с кем будет поговорить. И будем жить, пока живется, жизнь коротка…

– Детка, ты прямо фейерверк!

– Вот и любуйся! «Я, примерная девица… удосужилась влюбиться… он бездушный силач, он спортсмен, играет в мяч… но в любви он, как поэт, горяч…» Забавные слова в этой песенке…

* * *

Конечно, я слышала, я же не глухая, все дело в том, что бередящее ощущение одиночества, которое я изведала девчонкой – нищей, полузаброшенной, – подымается во мне снова, стоит мне только увидеть начальника, хозяина, сеньорита, который так помогал нам, помогал спасти хозяйство от полного разорения… И все он прибрал к рукам, этот мерзкий тип, мерзостный, мерзопакостный, пакостник, подонок, как же, давал и давал нам взаймы, пристроил меня у себя, сколько гнусностей приходится терпеть, время тянется без конца, и вечно тверди ему, что он прав, что бы он ни сказал или сделал, да еще изволь поздравить его, что он присвоил домик, принадлежавший моему деду, а потом моему отцу, и сад, спускавшийся к реке, и тополиную рощу, в которой было столько красок и птиц, когда близился май – июнь и снега сходили, и он забрал себе все бумаги на право владения фермой, наплел, что собирается, мол, предпринять черт его знает что, а потом… а нам платить за лекарства, рак – болезнь беспощадная, а потом чумка, от нее передохли все овцы, и налоги, и град, и в тот же год поденщики из Леванте устроили забастовку и сожгли урожай, и в итоге этот прохвост все прибрал к рукам, ни соломинки не оставил, вот какой герой, а я еще должна ему улыбаться, постоянно улыбаться, сделал нам такое одолжение, дела шли так плохо, а он одолжил нам или выдал вперед столько‑то и столько‑то, чтоб тебя чирьи изъели, распросукин сын, он давал деньги на орудия, лекарства, удобрения, на плату за воду из оросительных каналов, еще бы, все обстоятельства были против нас, в тот год даже дождя господь не послал, лучшее, что нам перепадало из еды, были дольки шоколада, изгрызенные крысами, еще бы, он, само великодушие, привозил время от времени что‑то более съедобное – бисквитное печенье, сладкие витушки, как‑то раз привез несколько ломтей ветчины, и мы ели с восторгом, думали, он по доброте сердечной, но он все тщательно записывал, ничего не упускал, может, записывал одно и то же дважды или трижды – память‑то подводит, и затем давал нам работу и не платил ничего или какие‑то крохи, а сколько советов и ласковых слов, ну – ну, ну – ну, что‑то все‑таки оставалось, можно было протянуть еще некоторое время, что за живчик, он во все вникал, еще бы, во все, все шло ему впрок, он соизволил ознакомить нас с долговыми документами, чтобы мы не сомневались, какой он добрый, и честный, и бескорыстный, хозяйство еще шло кое‑как, но мы были по уши в долгах, еще бы, он же не хотел, чтобы мы жили, как те пацанята, что возятся в пыли пригорода, играя в пятнашки или в шарики, детишки, что клянчат еды у хмурых соседок и тщетно ждут отца, он должен вернуться с поля к вечеру и не возвращается, потому что он в тюрьме, поди знай за что, что‑то украл, выкрикнул что‑то крамольное, когда уходил после работы, просто потому, что осмелился посмотреть в лицо начальству, дети, на которых все показывают пальцем, а этот весельчак привозил нам время от времени пенициллин, он все лечит, и язвочки во рту от недоедания, и воспаление легких, и боль в зубах, расшатавшихся от вынужденной праздности, и лечит стариков, что в могилу смотрят, и так действовал он почти со всеми в квартале, тихой сапой, сейчас там огромные здания, не осталось ни сточной канавы, вонявихей на всю улицу, ни старого пруда, где мы купались, цаq ним нависала громадная смоковница, господи, как шелестели ее листья, когда задувал юго – восточный ветер, сколько сонных птиц находило приют в ее ветвях к вечеру, они слетались как раз в то время, когда с пастбища возвращались козы, пастух гнал их только до угла, а там они сами находили дорогу и, тычась лбом в дверцу сарая сами открывали ее; не осталось даже клочка неба в конце улицы, заполнявшегося красноватым сумеречным солнцем и звуками песнопений во время торжественных процессий – пасхальных, на Страстной неделе и в дни августовской ярмарки; и тебя одолевает беспредельная тоска, боль утраты, потому что ты уже и сама не знаешь толком, где же та земля, что принадлежала тебе, твоему отцу, деду, прадеду, тем, кто были еще раньше, земля, заблудившаяся среди межей, ты знаешь только, что тебе приходится давиться комком горечи, когда ты стоишь на углу новопроложенной улицы – автобусы, трамваи, такси, грузовики, грохот мотоциклов, гудки, разноголосье политических плакатов на стенах, до чего горькую слюну ты сглатываешь при воспоминании о том, сколько заплатили тебе за эту землю, которой нет больше, землю, на которой твои родичи надеялись умереть, может, они облапошили соседа, чтобы оттягать у него еще пядь пашни, присвоили борозду – другую с западной стороны, или с северной, или с восточной, или с какой угодно, а ты вот торчишь тут, стараясь не показывать, что у тебя темнеет в глазах при виде того, как он демонстрирует свою безграничную доброту, свою редкостную заботливость по отношению к подчиненным и притворяется, что его безмерная скромность страдает; и ты думаешь про себя мстительно—.хороша месть! – что ты счастлива от одного лишь воспоминания об убогих альпаргатах прежних времен на пеньковой подошве – как тепло было ногам – и с черными ленточками, обвивавшими тебе щиколотки, никто не может запретить тебе вспоминать об этих днях, уже растворившихся в небытии, да, твои альпаргаты – не нынешние босоножки, изящные, звонко постукивающие по мраморным плитам учреждения, где ты агонизируешь, куда он тебя устроил, может быть, в тех тапочках ты прыгала на площади в луже крови – крови быка, убитого во время корриды в честь святого покровителя, если вымочить в ней альпаргаты, они будут дольше носиться, а иногда, может, тебе не удавалось сделать это, ты ходила босая и измученная приставаньями похотливых и подвыпивших мужиков, которые на ухо шептали тебе то, что ты поняла только годы спустя, а теперь зато как болят у тебя ноги, как болят, и голова тоже, и руки, и больно говорить, все болит при звуках его голоса, при виде того, как он ковыряет зубочисткой, в зубах и, рыгая, выставляет напоказ свою спесь, словно павлин, распускает хвост по изгаженному столу, и ты не можешь сказать ему громко и спокойно, что во время столь приятного празднества можно было бы по крайней мере сыграть – сыграть, это только так говорится, – в судей и преступников – хоть разок, ладно, что поделаешь. У бога всего много, и дождемся лучших времен, и мы еще посмотрим, кто кого, и отольются кошке, да, конечно, всегда найдется пословица, с помощью которой можно скрыть собственную нескончаемую агонию, вот так… А зато у меня есть его книга, могу гордиться, подарок, собственноручно надписана…

* * *

– Вы, донья Луиса, за весь обед словечка не проронили…

– Я ужасно проголодалась, правда, а потом вы все полностью завладели беседой. Мне было нечего сказать, ничего особо завлекательного в запасе нет…

– С некоторого времени вас что‑то не видно на наших встречах…

– Да, сижу дома. У меня на домашние дела остается мало времени, живу одна, по выходным стараюсь встречаться с родственниками, а они постепенно разъезжаются все дальше. Знаете поговорку: кому детей не дал бог…

– …тому дьявол кучу племянников приберег…

– Вот именно!

– Вы очень красивы, элегантны, держитесь прекрасно… Можно позавидовать.

– Какие комплименты, как лестно. Что ж, зависть не такая уж редкость.

– Луиса, детка, я представления не имею о том, что такое зависть, так что если ты имеешь в виду…

– А я вот встречалась с ней столько раз и на таком близком расстоянии, что у меня о ней вполне четкое представление. Росенда, отодвинься, пожалуйста, милочка, ты Дышишь мне прямо в лицо…

– Луиса, конечно же, вы должны жить полноценной современной жизнью. У вас есть и внешность, и способности, и высшее образование… А кроме того, вы еще так молоды…

– Ну, молодость… Еще молода, говорите вы… Где она, моя молодость, ищи – свищи. Живу как живется, и довольна, очень довольна, – у себя в квартирке в обществе пса, канарейки и воспоминаний. Даже мой домашний хлам седеет помаленьку – часы, портреты, дипломы, пианино, на котором никто не играет, старинные картины… Они седеют вместе со мной, изо дня в день, в одиночестве, но и они тоже очень довольны, я уж говорила… Все мы разговариваем вслух и отлично понимаем друг друга…

– Хотелось бы мне послушать как‑нибудь ваши диалоги…

– Вот вы, Конча, Тимотео, Николас, Долоринас, дон Карлос… Все вы… Так вот, они бы поняли нас, конечно, а как же. Все очень просто. Мы говорим о погоде, о новых обычаях, о модах, о цепах… Нет, о политике – нет. И чувствуем, как между тем проходит, пульсируя, время, а чего нам еще… По утрам напеваем, в полдень разговариваем, к вечеру, когда пора ложиться, нам обычно становится грустновато. «Еще один день…» И все мы одновременно вздыхаем тихонько. Телевидение нам не по вкусу, его придумали для дурачков. Иногда, после какой‑нибудь недолгой поездки, у нас появляются новые темы: что я видела, показываю фотографии детей, пересказываю их забавные словечки… Скоро, увы, у нас будет становиться все меньше тех, о ком заботиться… Жизнь, жизнь, она не возвращается вспять, не топчется на месте… Да, разговоры с самой собой… Кто говорит сам с собой, надеется когда– нибудь говорить с богом – удачно сказано, только не помню кем. Простите, мне надо позвонить… Разрешите.

– Как застенчива эта женщина, вы заметили? Почти до патологии. А ведь еще очень хороша, удивительно, что так и не вышла замуж. И деньжата у нее водятся, как не водиться, ведь папенька с маменькой…

* * *

Свора бумагомарак, не знаю, что у них в мыслях, пока они едят либо ведут разговор – разговор или как бы это назвать, потому что подчас… что за пустословие, то картошка – кормежка – кормушка, то рыбки, этот маленький профессор – превеликий педант, воображает, будто говорит остроумные вещи, да что остроумные – гениальные, изыски фантазии, достойные самой высокой оценки по своим литературным достоинствам, попал пальцем в небо, нашел где рассказывать свои бредни, да ведь здесь его никто не понимает, самое большее – разинут рты, а этот тупица, Николасито, заладил про цеппелины, шалопай из шалопаев, тоже убежден, что изрекает нечто важное, считает, наверное, что остальные аза в глаза не видели, ладно хоть кончил, а омерзительные россказни Росенды, вот дурища, понос ее бедняги свекра мне, разумеется, весьма украсил обед, превосходный гарнир, но ведь ни словечком не обмолвилась о том, что надеялась она получить после долгожданной смерти старого хрыча: ценные бумаги, акции, пенсии, огромная квартира – все, что старец нажил, прикопил, чтобы эта горлинка… я, Мария Луиса, перезрелая ягодка, глупышка, рядом с нею – всего лишь беглый огонек, улыбка, проблеск – ничто… Господи, господи, сколько кретинов разгуливает на свободе по этим долам и весям, и все они говорят со мною с тайным состраданием, все ждут, что брякну какую‑нибудь глупость, они заранее уверены, что я способна только болтать вздор да восхищаться ими, бедненькая Мария Луиса, что за перестарок, что за жалкая личность, что за однообразная у нее жизнь, а ведь была такая хорошенькая, в двадцать лет – прелесть… ладно, ладно, давайте дулшйте и дальше то же самое, терзайтесь мыслями о своем будущем, которое видится вам в черном свете, так оно и есть, вы же только и делаете, что пыжитесь, что стараетесь произвести впечатление, ладно, кричите, похваляйтесь перед теми, кто пожелает вас слушать, все вы – нули без поддержки нашего престарелого начальника, он всех вас зажал в кулаке, держит крепко, он презирает вас, и вы это знаете – и все‑таки по – прежнему стелетесь перед ним, ловите его взгляд, жалкие люди, а потом одни из вас будут винить во всем Франко, другие – Конституцию, у нас всегда ищут козла отпущения, нет чтобы признать свою ограниченность, увидеть, что все прозябают в безделье, что нам в тягость работать, читать, думать, что к действию нас побуждает одна только спесь, всего лишь тщеславие, пустое, пустопорожнее, какой огромной пустотой зияет вся наша страна, только подумать, единственные заполнители – лицемерие и хапанье, вездесущая и давящая ложь, все лгут, о чем бы ни говорили, даже тогда, когда плетут всякую чушь, как сейчас, и только наш начальствующий знает что снимает пенки со всеобщей глупости, смеется над всеми этими людишками, над чем угодно, над разговорами над возможными комментариями, послушать бы, как он дома в одиночестве перебирает то, что дошло до его слуха а дойдет все от первого слова до последнего, всегда отыщется верный дружочек, перескажет ему на ушко то, что подхватит в коридорах, барах, учрежденческих кабинетах и на автобусных остановках; и какую паутину сплетет он из этих сообщений, и как скажется все это через какие– нибудь несколько дней или недель в виде отгулов, поощрений, повышений, командировок, подлостей и всего – и увольнений тоже, этого всегда можно ждать, и мне тоже приходится торчать тут, как‑никак руководишь отделом первостепенного значения, а работа меня устраивает, близко от дома, жизнь у меня очень размеренная, мне нужно делать только одно – ждать, жить в свое удовольствие и ждать, когда все изменится по – настоящему, я должна стараться, чтобы он был доволен, тогда не придется ждать приказов о переводе на другую должность, хотя тоже вещь возможная, в один прекрасный день появится на горизонте молоденькая девушка, и – всего хорошего, Мария Луиса, скатертью дорожка, что же, там видно будет, ну и что? – все когда‑нибудь будет унесено ветром, все выйдет когда‑нибудь в тираж, каким бы вечным ни казалось, все мы выйдем в тираж, и он тоже со своими высокими должностями и своим общеизвестным умением на всем нагреть руки, и через сотню лет всех нас нет как нет, как говорится, а для меня сейчас важнее всего то, что у меня в душе, о чем не подозревает никто из этих спесивых людишек с грязными мыслями, господи, узнай они вдруг, меня знобит при одной мысли, пойдут брызгать ядовитой слюной, она у них всегда наготове, был бы случай, они‑то сказали бы – интрижка перезрелой особы, женщины с проседью, уже утратившей пыл юности, а правда в том, что я влюблена, влюблена, в наше время, кажется, не пристало бы даже произносить это словечко, влю – бле – на – влю – бле – на, и мне страшно, что это кончается, потому что все должно когда‑нибудь кончиться, сколько я себе говорю, но это было прекрасно, так цельно, так неуязвимо, сколько ни замахивайся; я уже не могу приблизить его силою своих желаний, даже лицо его забываю, он – всего только добрая тень, нет больше ни дней отпуска, ни встреч в коридорах, ни ласк на полу, покрытом толстым шерстяным плюшем, мы встречались тайком, ночью или при ярком солнечном свете, избегая знакомых и любопытствующих, тайна, разделенная между нами двоими, в се заполняющая, ласкающая, да, он гораздо моложе меня, никому из нас календарь не был помехой, что существует, то существует, и незачем об этом думать без конца, толку не будет, лучше надеяться, я уже убедилась; если все кончится, у меня больше не будет такого долгожданного момента, ощущения, что он тут, поблизости, – целую ночь или какое‑то время поутру, к вечеру; я уже не знаю толком, вспоминаю ли кого‑то реально существующего, в памяти все стало плотным сгустком пережитого, какая разница, конечно же, это был он, мне остается радость осуществившегося предчувствия, дуновение, дрожь в уголках губ, и мне даже не спросить самое себя о пережитом вместе и минувшем, да я и не пытаюсь ничего объяснять себе – зачем? – теперь остался лишь пепел, стоит мне только углубиться в воспоминания, и я устаю, чего бы не дали эти недоумки, чтобы все разузнать, как потирали бы себе руки, а нас пригвоздили бы к позорному столбу, еще бы, никто не имеет права распоряжаться своими чувствами и поступками, пустоплясы, ублюдки, здесь вы такие добренькие, а сами вострите зубы на всех и вся, когда‑нибудь подохнете от скуки, так и не почувствовав на своем теле щекотки, от которой хочется смеяться, горячих рук, при одной этой мысли я уже чувствую, как они бродят по моей коже; они заметят, что я улыбаюсь, скажут, как глупа, и пускай себе, и хорошо, чертов фотограф уже уставился на меня, тебе никогда не поймать этого прикосновения, скользнувшего по моему лицу, по спине, пошел ты подальше, подхалим проклятый, сбереги свою пленку, а меня оставь в покое, и ведь все дело в том, что… нет, я этого больше никогда не сделаю, он должен жить другой жизнью, мне не быть спасением, целью, решением ни в каком смысле, даже если бы он попросил, я больше не буду встречаться с ним, лучше мне сохранить это воспоминание, это ощущение тепла, пока оно не остынет с годами, не превратится в слова «а, да, помню, тот, тогда», это воспоминание настолько мое, что я не променяю его на новый опыт, это воспоминание дает мне силы держаться на ногах, побуждает двигаться, заставляет здороваться с людьми, испытывать желания, выходить и входить, слушать всех и никого, иными словами, помогает мне выжить, оно будет вечным, как в строчке Кеведо[142]142

Франсиско де Кеведо – и-Вильегас (1580–1645) – один из величайших испанских поэтов; Мария Луиса имеет в виду его знаменитый сонет «Постоянство в любви после смерти».

[Закрыть], а ведь все, что было, всегда было таким сиюминутным, таким нечаянно и отчаянно первозданным, нет но все здесь, внутри, ну вот, этот кретин вопрошает, почему я сейчас постучала себя по груди, таков взгляд на вещи со стороны, кому рассказать, кто из ближних мог бы понять меня сердцем, и я себе‑то не умею рассказать, воспроизвести, и хотелось бы, а стоит попытаться – и я теряюсь, словно сама себя покидаю, я далеко, меня нет, отголосок мелодии, аромат, унесенный расшалившимся и пугливым ветром, мне нужно выдумывать все прожитое, выдумывать заново, заново растить, и никогда мне не совладать с глубинной пустотой, что я ощущаю на каждом шагу, при мысли о ней я и сейчас дрожу, господи, эти дураки все заметят, у меня ощущение загнанности, меня трясет, как до мгновения близости в первый раз, я так желала этого, ощущаю тяжесть его тела, его жар, его неистовое прерывистое дыханье, трогаю, считаю и пересчитываю морщинки у него на лице, трогаю спину, спутанные волосы, я во тьме той комнаты, моя рука тянется, ищет тебя, пальцы касаются твоих висков, плеч, живота, твоего неистового желания, твое лицо все дальше от меня, в каких‑то облаках, нереальных, уменьшающихся, безлюдье и час от часу все сумеречнее, и я снова как слепая лицом к лицу со своей странной запоздалой молодостью, и только хочу, чтобы это не повторилось снова, не хочу, чтобы повтори лось, пусть ничто не искажает воспоминания о недолгом прикосновении твоих рук, да, конечно, еще бы, они уже подшучивают над тем, что я говорю сама с собой, они, надо думать, говорят всегда только с другими, и что говорят, господи, что говорят, ох, кому мне рассказать и зачем рассказывать, да, иногда мне уже не вспомнить ни блеска глаз его, ни отзвуков смеха, подумать только, ведь от одного звука его голоса в телефонной трубке все во мне трепетало, да, я сходила с ума, когда кончится этот обед, какая мука, я сразу убегу, даже прощаться не буду, возьму такси, приеду в обычное время, разденусь и лягу на ковре возле батареи, и, даже если я не застану его, мое тело будет ждать его, надежда и желание сольются воедино, и он придет, да, придет, я уже слышу, как звякнул ключ, слышу, как он идет на цыпочках, вот они, шаги, и пусть оживет огонь, что жил во мне в счастливые дни и помогал продержаться, когда надо было миновать темень его минутного охлаждения…