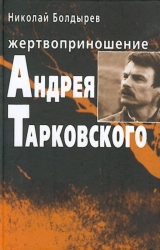

Текст книги "Жертвоприношение Андрея Тарковского"

Автор книги: Николай Болдырев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)

Через два года родилась Марина, и Мария Ивановна действительно всю себя отдала детям и всецело детям – по древнейшему бабье-русскому внутреннему импульсу. Она так-таки от них не отходила. А дополненье мужского начала, духа черпала, как ни странно, не столько в книгах, сколько в общении с природой, странствуя все летние месяцы с детьми (а затем, вырастив их, и одна) по деревням и селам, по лесам и урочищам, по рекам и озерам, то есть взяв-таки "свет вечерний, ковш кленовый, траву подорожник", но не из рук мужчины, а сама, самостоятельно. Так что у Андрея была счастливая возможность, учась в одной из хороших московских школ, занимаясь параллельно в музыкальной школе, а затем и в художественной, не терять своей внутренней вписанности в таинственный природный иероглиф – в бескрайний и бездонный ландшафт, ибо край и дно его действительно потусторонни: сливаются с непостижимым мгновением нашего "появления" здесь из "ниоткуда". Разрыва с этой волхвующей протяженностью Тарковский никогда себе не позволял, так же как и его отец, прямо наследуя эту интуицию младенчества-в-себе как неисследимо и необъяснимо ценнейшее.

Уже поэтому уход отца из семьи был для младенца, я думаю, космогонической катастрофой, последствия которой он затем, став взрослым, неосознанно стремился поправить, устранить, то есть восстановить изначальную космическую в себе гармонию.

"Мы жили с мамой, бабушкой и сестрой – это была вся наша семья. По существу, я воспитывался в семье без мужчин. Я воспитывался матерью. Может быть, это и отразилось как-то на моем характере. Мои родители разошлись. Это было в 1935-36 году. ("Отец ушел от нас в 35-м", – так говорит в фильме "Зеркало" сама Мария Ивановна. – Н. Б.) Мы остались с моей сестрой Мариной у мамы. Я помню маленький хутор в лесу, километрах в девяноста-ста от Москвы, недалеко от деревни Игнатьево на берегу Москва-реки. Здесь мы провели несколько лет. Это было тяжелое время, потому что тогда разладились отношения моей матери с отцом и он оставил нашу семью. Я помню, как однажды отец пришел ночью к нам и требовал, чтобы мама отдала меня ему, чтобы я жил с ним. Помню, я проснулся и слышал этот разговор. Мама плакала, но так, чтобы никто не слышал. И я тогда уже решил, что, если бы мама отдала меня, я бы не согласился жить с ним, хотя мне всегда не хватало отца. С тех пор мы всегда ждали его возвращения, так же как потом ждали его возвращения с фронта, куда он ушел добровольцем..."

Воспринимая жизнь как мистерию с таинственными значимостями и смыслами, которые нам дано и предназначено разгадывать, Андрей Тарковский не позволял себе тех скатываний в материалистический морок (обморок свободы, обморок духа), что рано и без боя позволяют себе те, для которых жизнь – это одно, а искусство – совсем другое. Жизнь – витальный инстинктивный акт, а искусство – фантазия, игра воображения, не больше. Для Тарковских же, отца и сына, это было именно неразложимое единство, и, собственно говоря, служению этому единству, его неизъяснимому напряжению и был посвящен их "незримый внутренний пафос".

Всю жизнь Андрей Арсеньевич пытался и жизнью, и творчеством заделать ту брешь, что образовалась в месте разрыва отца с матерью. И было это редчайшим и во всех смыслах уникальнейшим действием, едва ли кем по-настоящему оцененным. Образы Отца и Матери, вписанные с одной стороны в стихиальный (вода-огонь), а с другой в художественно-мифологический контекст, так настойчиво и в то же время неназойливо-музыкально пронизывают плоть всех его фильмов, начиная с "Соляриса", что возникает именно-таки гармоническая аура их (Отца и Матери) примиренности, их взаимоблагословенности в той новой целостности – целостности Медитации, которую воссоздал сын. Сын-дух примирил Бога-отца и Бога-мать в акте своего творчества, где Святая Троица, священная троичность проходит из фильма в фильм не просто метафорой, а неким струеньем. Кто и где укажет на подобное? Для этого, на пути к этому он не только естественно вобрал в себя поэтическое творчество отца (не оттолкнулся от него в бореньях и отрицаньях, как делает это большинство в прямом соответствии с теорией

Фрейда об Эдиповом комплексе), благоговейно включив его в свой космос и значительно во многих смыслах раздвинув, свободно поставив метафоры и пафос отца внутри своих собственных унисонно-инаковых мифологем. Он искал и нашел женщину, которая бы бросалась на любой и всякий его зов, видя свой смысл в том, чтобы помогать ему "зачерпнуть воды из криницы глубокой", а не только "стоять у колыбели" и вести быт как некую самоценность.

Было и еще одно – важное и трагическое. Брешь эта для младенчески-детского сознания означала внутреннюю трещину и внутренний конфликт между плотью (мать) и духом (отец). В этом нет ничего нового: оппозиция женщины-природы и мужчины-сознания известна и замечательно воссоздана, например, в творчестве и судьбе любимейшего поэта Тарковских – Федора Тютчева. Но знаем ли мы, где корни этого конфликта, столь мощно, скажем, раздиравшего сознание и психику Льва Толстого – любимейшего поэта в прозе? Даже на сознательном уровне Тарковский называл главным конфликтом, который по-настоящему занимает его всю жизнь, конфликт между плотью, плотским началом в человеке и его духом, духовным началом.

И своим творчеством, медитационным своим методом он этот конфликт нейтрализовал (сам, быть может, того не заметив), снял, обнаружив для нас все входящие и исходящие из него смыслы. И что же помогло ему? Каков источник найденной гармонии? Импульс памяти и ощущения себя-младенчествующего. Эпицентр осмысления Всего и придания гармонии Всему – то божество в образе шагающего сквозь травы младенца, которое мы не только видим в "Зеркале", но дыхательные импульсы которого чувствуем во всех лентах Тарковского.

Так что если бы нам удалось подробнейше описать младенчество и детство Андрея Тарковского изнутри его собственных постижений, то в известном смысле это была бы наиполнейшая и исчерпывающая "биография" его духовной вселенной. Ведь и сам он только и делал, что пытался расшифровать тайный код, который вложила в него Неведомая Сила, но который так удивительно общество и канитель взросления пытаются, и не без успеха, стереть.

Река Сугаклея уходит в камыш,

Бумажный кораблик плывет по реке,

Ребенок стоит на песке золотом,

В руках его яблоко и стрекоза.

Покрытое радужной сеткой крыло

Звенит, и бумажный корабль на волнах

Качается, ветер в песке шелестит,

И все навсегда остается таким...

А где стрекоза? Улетела. А где

Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.

Это снова Арсений Тарковский 1933 года, наблюдая за годовалым сыном, вспоминает себя. Полное слияние двух младенчеств. Стояние на золотом песке вечности. И незримый вопрос – откуда? куда?

"Что значит для меня память, связанная с детскими чувствами? Что значит она для меня? Почему она лучший друг и советчик, когда дело касается творчества? Потому ли, что напряжение связи с ней возбуждает твою волю, жажду творчества? Обязательства перед памятью? Не забыть, запомнить навсегда, закрепить, рассказать о своем детстве? О себе, когда мы были бессмертными и счастливыми? Когда все еще было впереди, все возможно...

...Рассказ какой-то про одно и то же,

На свет звезды, на беглый блеск слюды,

На предсказание беды похожий.

И что-то было в нем от детских лет,

От непривычки мерить жизнь годами

И от того, чему названья нет,

Что по ночам приходит перед снами,

От грозного, как ранние года,

Растительного самоощущенья..."

Это Андрей Арсеньевич цитирует стихотворение отца, подбираясь к важнейшему и для себя тоже "растительному самоощущенью", которое до конца дней оставалось для него решающим.

"Я был похож на растение, – писал он, вспоминая младенчество и детство и даже подростковые годы. – На тыкву,

с практическим умыслом выпускающую завивающийся ус, чтобы за что-нибудь уцепиться. Беда в том, что я так ни за что и не цеплялся. Тыква была дефективная... Усы ее не стремились к опоре, а с болезненной напряженностью вздрагивали в мутной парной темноте огородной зелени, лишенные цели..."*

* "Король романтизма" Новалис, с внутренним темпоритмом которого у Тарковских большое сходство, считал, что "среди всех природных форм растение – самая нравственная и самая прекрасная". В мифологии Тарковских вообще много прямых пересечений с йенцами. Скажем, один из любимых предметов их созерцания – "смутные чувства" (die dunkeln GefOhle; dunkel – еще и темный, неясный, неизвестный, туманный, неизведанный). Вакенродер: "...Разве может слабый человек осветить небесные тайны?.. Разве он вправе оттолкнуть смутные чувства, которые спускаются к нему как таинственные ангелы?.."

У Тарковского в стихотворении «Я учился траве, раскрывая тетрадь...»: «Я любил свой мучительный труд, эту кладку / Слов, скрепленных их собственным светом, загадку / Смутных чувств...»

Именно «смутными чувствами» живут, следом за их автором, мальчиком, бредущим в громадных растениях, герои Андрея Арсеньевича. Однако смутность их не в том, что они будто бы сентиментально-расплывчаты, мечтательно-неопределенны, нет, совсем напротив – они предельно точны и конкретны, но за ними стоит реальность другого порядка: она не может быть схвачена словами, вербализована и интеллектуализирована, ибо взывает к до-социумной в нас основе. Эти «смутные чувства» выходят на контакт с «в принципе не сказанным». Откуда идут эти интуиции? Из младенчества. Когда мы еще хорошо «помним» Неизвестность, которая нас выпустила.

Усы этой тыквы, в прагматическом смысле "дефективной" (так "дефективен" любой художник и поэт), не устремлялись к практической цели, а созерцали неизвестность мира. Детство, отрочество и даже в известном смысле юность Тарковского были решающим, всезатопляющим образом наполнены растительным пафосом, который есть не только "слабость и гибкость", воспетые им затем в фильмах, особенно в "Сталкере", но и созерцательность как решающая форма общения: вхождение в другой объект, растворение в нем и затем взгляд на мир его глазами.

Тарковский врастал в природу (собственно, не выходя из нее) как созерцатель. Блужданья по окрестностям деревень и сел, где он в летнюю пору жил с сестрой и матерью, составляли главное его занятие. Эта поистине бесконечность детских созерцаний: трав, ветвей, облаков, камней; блуждания в росах в утренних походах на рыбалку, вырезание луков и стрел, палок и шпаг, сабель и кинжалов. А позднее – рисовальные и живописные этюды. И снова – блужданья, странствия и приключения. Мальчик в обществе двух женщин будет с неизбежностью расти отшельником со своими отдельными мечтами, наблюдениями и распахнутыми глазами.

Есть потрясающая фотография, сделанная в 1933 году другом семьи Львом Горнунгом, на которой мама Андрея и годовалый Андрей сидят на "древесной" скамеечке у фантастического (по толщине и мощи ствола, ветвей, по выпуклости и многообразию форм корней), громаднейшего вяза. В снимке есть нечто сказочное и пророчески-мифологическое: крошечный сияющий мальчик на фоне уходящего в небо Мирового Древа; словно бы сам этот мальчик есть часть мирового корневища, словно бы то ли он приник к Древу, то ли Древо жаждет взять у него часть неведомой силы.

Снимок этот даже не символ, а некая реальность, некое свидетельство начала пути Андрея. Будучи взрослым, Тарковский неизменно называл вяз, с котором он впервые познакомился на юрьевецких горах, своим любимым деревом.

Любимой своей книгой взрослый Тарковский называл "Жизнь в лесу" Генри Торо – апофеоз чисто растительного отшельничества, созерцательной философической уединенности. Книга, которая могла бы быть настольной у все того же Новалиса.

"Главное, что я считаю важным для моих сегодняшних занятий кино, – это облик, который врезался в мою память: вода, деревья, леса, поля, дождь, листья, заборы под солнцем, огороды, раскаленные зноем крыши среди деревьев, и все это – словно минутные деления на часах моего детства..."

И в самом деле, упустить, не почувствовать растительную магию в фильмах Тарковского – значит не уловить их нерва, не увидеть их патинно-сияющую ауру. Дело не только в том, что все фильмы режиссера, за исключением, пожалуй, "Соляриса" (почему он, вероятно, и считал его своей неудачей), почти избыточно ландшафтны. Мощные дожди и непреходящие воды, к которым тянутся и в которые "вписываются" герои, это и изначальное материнство мира, прародительство всего живого, и питающее основание растительного царства. Вода и растение. Но – более того. Даже патинно-выщербленные стены и каменные осыпи, даже натюрморты и испорченные, выброшенные человеком вещи обладают у Тарковского странной и необъяснимой растительно-волхвующей магией. Отказавшись участвовать в прагматических человеческих гонках, вещи становятся принадлежными уже иным законам и соответствиям, их опекают другие боги. Те самые, которых так хорошо чувствуют мальчишки, для которых старая, старинная, сломанная вещь – живее и таинственнее, чем новая. Ибо она – ближе к корневищу сказочного вяза.

Но было по крайней мере еще два источника впечатлений: искусство, книги и улица. О его детско-юношеских музыкальных впечатлениях известно мало, однако ясно, что это был один из главных и целомудренно-утаиваемых источников его душевной жизни. Уже на склоне жизни, в Швеции он признался как-то переводчице, что Иоганн Себастьян Бах еще в детстве произвел на него такое впечатление, что он "мечтал стать Бахом", плохо понимая, что это, собственно говоря, значит и в какой форме это могло бы осуществиться. С Бахом он и умер. В известном смысле он сливался и слился с Бахом; он нашел в нем значимую часть самого себя, импульс своей изначальной тоски, ибо изначальнейший нерв ностальгии Баха, пронизывающей его творенья, – тоска по смерти, по той смерти, где человек возвращается в объятья, что некогда выпустили его в мир. Ибо по настоящей-то сути наше "утраченное родовое поместье" – не от мира сего.

Большой зал Московской консерватории стал любимым местом его с матерью приземлений.

Книги Андрей, научившийся читать в пять лет, читал запоем. Кроме того, мать читала ему вслух основополагающие для формирования вкуса вещи: например "Войну и мир". А еще были таинственно-бездонные, громадные альбомы живописи, почти мистическое перелистывание которых мы наблюдаем, например, в "Зеркале" или в "Жертвоприношении". Культурные "подвалы", таящие бесконечность тайн, тем и историй...

"...Я с благоговением перелистывал монографии о живописи, которые в огромном количестве стояли на отцовских полках. Тем не менее нельзя утверждать, что воспитывался я отвлеченно и метафизично. У меня была удивительная тяга к улице – со всем ее "разлагающим", по выражению матери, влиянием, со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами. Улица уравновешивала меня по отношению к рафинированному наследию родительской культуры. Что же касается родителей, то если отец передал мне частицу своей поэтической души, то мать – упрямство, твердость и нетерпимость..."

Вообще же перечисление всего того, что любил делать юный Тарковский с его многообразнейшими интересами, с его необузданной страстностью и бездной энергии, заняло бы немало места. В самом кратком варианте и вразброс это выглядит так – Андрей любил: валяться в сугробах, водиться с "плохими" мальчиками, бывать в "плохих" компаниях до полного подчас в них растворения, возиться с собаками, кататься на лошадях (в деревне), рассматривать портрет своего деда – молодого Александра Карловича, лазить в погреба и подземелья, ходить на утренники в писательский клуб, писать письма отцу на фронт и получать письма от него, читать тайком стихи отца в рукописях, забираться в чужие огороды за ягодами и яблоками, купаться, играть – в ножички, в жостку, в пристеночек, в расшибалку, в войну, в футбол, в шахматы, домино, карты, валяться в траве, читать книги в полном одиночестве и тишине, рассматривать художественные альбомы, чиркать спичками по зеркалу старинного дубового шифоньера на Щипке, где прошло детство, всматриваться в зеркала, где бы они ни встречались, слушать старинную музыку, трогать старинные вещи, прикасаться к ним и молчать, вслушиваясь в себя, стричься в парикмахерской гостиницы "Метрополь", мастерить стрелы и луки из орешника, вырезать узоры на палках, читать стихи Тютчева, Мандельштама, Пастернака, носить яркую, стильную одежду, играть в школьном театре, шляться по полузапретным джазовым тусовкам, носить узкие брюки и пестрые галстуки, вслушиваться в пенье дождей и мокнуть под ними, сидеть на корточках перед старыми стенами, разглядывая пятна и "морщины", проводить весенние ручьи, вслушиваться, закрыв глаза, в себя...

"Тихая и неглубокая Ворона, заросшая непроходимым ольшаником, перевитым хмелем, поплескивая на поворотах, пересекала широкий луг. Мы с сестрой бродили по теплой воде и в нависших над водой кустах разыскивали дикую смородину. Губы наши были синими, ладони розовыми, а зубы голубыми.

Неподалеку от мостка из двух поваленных олышин мать полоскала белье и складывала его в белый эмалированный таз.

– Маня-а-а! – раздался удвоенный эхом голос с бугра, поросшего лесом.

– Дуня?! – крикнула в ответ мать.

– Маня-я! – неслось сверху. – Свово-то пойдешь встреть? Он ведь на двенадцатичасовом приехать долж-о-он!

– Дуняша! Спустись, а?! Белье возьмешь! А я побегу-у-у! Ладно?! И ребят!

– Ла-а-а-дно!..

Мать торопливо вышла из воды и, на ходу опуская рукава платья, побежала в гору по тропинке, терявшейся в лесу.

– Эй! Не уходите никуда! Сейчас тетя Дуня придет! – крикнула она нам и скрылась среди деревьев.

Дорога от станции шла через Игнатьево, поворачивала в сторону, следуя изгибу Вороны, в километре от хутора, где мы жили каждое лето, и через глухой дубовый лес уходила дальше, на Томшино. Между хутором и дорогой лежало клеверное поле. От нашей изгороди дороги не было видно, но она угадывалась по людям, которые шли со станции в сторону Томшина. Сейчас дорога была пуста.

Мать сидела на гибкой жердине забора, протянувшегося по краю поля. Отсюда даже по походке нельзя было определить, кто именно появился на дороге. Обычно она узнавала приезжающих к нам только тогда, когда они появлялись из-за густого, широкого куста, возвышающегося посреди поля.

Мать сидела и ждала. Человек, медленно идущий по дороге, скрылся за кустом. Если сейчас он появится слева от куста – то это Он. Если справа, то не Он и это значит, что Он не приедет никогда.

Лампу еще не зажигали. Мы с сестрой сидели за столом в полутемной горнице и ели гречневую кашу с молоком. Мать, стоя у окна, вынула из чемодана какую-то тетрадь и, присев на подоконник, стала ее перелистывать.

Последних листьев жар сплошным самосожженьем

Восходит на небо, и на пути твоем

Весь этот лес живет таким же раздраженьем,

Каким последний год и мы с тобой живем.

В заплаканных глазах отражена дорога,

Как в пойме сумрачной кусты отражены.

Не привередничай, не угрожай, не трогай,

Не задевай лесной наволгшей тишины.

Ты можешь услыхать дыханье старой жизни:

Осклизлые грибы в сырой траве растут,

До самых сердцевин их проточили слизни,

А кожу все-таки щекочет влажный зуд.

Все наше прошлое похоже на угрозу, -

Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!

А небо ежится и держит клен, как розу, -

Пусть жжет еще сильней! – почти у самых глаз*.

* Андрей цитирует стихотворение А.Тарковского "Игнатьевский лес", написанное в 1935-м, когда отец ушел из семьи.

Вдруг кто-то громко закричал. Я узнал голос нашего хозяина дяди Паши:

– Дуня! Ах ты, господи... Дуня!!!

Мать выглянула в окно и бросилась в сени. Через несколько секунд она вернулась и сказала:

– Пожар. Только не орите!

Замирая от восторга, мы помчались во двор. У крыльца в полутьме стояло все семейство Горчаковых: дядя Паша, Дуня, их шестилетняя дочь Кланька, – и смотрели в сторону выгона.

– Ах ты, сукин кот! – сквозь зубы бормотал дядя Паша. – Ну, попадись ты мне...

– Может, это и не наш Витька... Может, он тама... может, он сгорел? – вытирая слезы концами платка, тихо сказала Дуня.

Огромный сеновал, стоящий посреди выгона, пылал как свеча. Горело горчаковское сено. Ветра не было, и оранжевое пламя цельно и спокойно подымалось кверху, освещая березовые стволы на опушке дальнего леса".

Всю эту сцену Андрей Арсеньевич через сорок лет воспроизведет в "Зеркале" в точности. А своему любимейшему персонажу из "итальянского" фильма "Ностальгия" даст фамилию дяди Паши – Горчаков: Андрей Горчаков.

"Симоновская церковь в Юрьевце стояла посреди выжженного на солнце пологого холма, окруженного древними липами и березами. Я помню, как давно, еще до войны, ломали ее купола. Мы с сестрой стояли в редкой толпе женщин, которые с затаенным страхом глядели вверх. Нас сопровождала наша бонна мадам Эжени, толстая, неуклюжая лионка со злыми глазами навыкате и короткой шеей. В руках она держала фунтик, свернутый из бумаги, в котором шевелились коричневые блестящие муравьи. Нам было обещано, что в случае непослушания содержимое бумажного фунтика будет вытряхнуто нам за шиворот.

По крыше церкви, крикливо переговариваясь, деловито поднималось несколько мужиков. Один из них волочил за собой длинный канат. Добравшись до конька крыши, они окружили один из куполов и стали набрасывать канат на его узорный кирпичный барабан. Я подошел ближе и встал за корявым березовым стволом. В промежуток между людьми, стоящими вокруг, я на мгновение увидел встревоженное лицо бонны.

"...сделай прежде всего дым артиллерийских орудий, смешанный в воздухе с пылью, поднятой движением лошадей сражающихся. Эту смесь ты должен делать так: пыль, будучи вещью землистой и тяжелой, хоть и поднимается легко вследствие своей тонкости и мешается с воздухом, тем не менее охотно возвращается вниз; особенно высоко поднимается более легкая часть, так как она будет менее видна и будет казаться почти того же цвета, что и воздух. Дым, смешивающийся с пыльным воздухом, поднимаясь на определенную высоту, будет казаться темным облачком, и наверху дым будет виден более отчетливо, чем пыль..."*

* Тарковский перемежает воспоминания, вошедшие в текст сценария "Зеркала" (литературным соавтором их, кстати, был его друг Александр Мишарин), цитатами из трактата Леонардо да Винчи "Суждения об искусстве", который ему читал в детстве отец и которые навсегда запечатлелись в его памяти в слоистости иных мерцаний, отнюдь не рациональных. Что познавал мальчик – законы живописи, изображения или законы созерцания?

Характерна эта слоистость: чувство единовременности проживания в разных эпохах.

Я услышал, как где-то рядом заплакала женщина. Я оглянулся, но так и не нашел плачущую среди толпы. Голос ее совпал с криком старика в зеленом френче, который, суетливо размахивая руками, шел вдоль церковной стены и отдавал приказания.

Рабочие, стоявшие внизу, поймали брошенные с крыши концы каната и привязали их к основанию березы, у которой я стоял. Подбежавший старик оттолкнул меня в сторону. Между канатами просунули вагу и стали крутить ее наподобие пропеллера до упора.

"...с той стороны, откуда падает свет, эта смесь воздуха, дыма и пыли будет казаться гораздо более светлой, чем с противоположной стороны. И чем глубже будут сражающиеся в этой мути, тем менее будет их видно и тем меньше будет разница между их светами и тенями.

Фигуры же, находящиеся между тобою и светом, ежели они далеки, будут казаться темными на светлом фоне, и ноги тем меньше будут видны, чем ближе они к земле, так как пыль здесь толще и плотнее..."

Вдруг, словно взвившаяся змея, канат стремительно свинтился вторым узлом. Эта вдвойне скрученная спираль стала медленно и напряженно удлиняться, и в этот момент я на секунду поднял голову и увидел высокий белый купол и над ним крест, еще неподвижный. Над церковной колокольней со звонкой колготней носились встревоженные галки.

Один из мужиков у березы крикнул что-то и всем телом упал на упругий канат. Его примеру последовали другие. Они набросились на звенящий канат и начали в такт раскачиваться на нем до тех пор, пока основание купола не стало поддаваться. Кладка начала крошиться, из нее вываливались кирпичи, и крест стал медленно крениться в сторону.

"...воздух должен быть полон стрел в различных положениях – какая поднимается, какая опускается, иная должна идти по горизонтальной линии; пути ружейников должны сопровождаться некоторым количеством дыма по следам их полетов. У передних фигур сделай запыленными волосы, и брови, и другие места, способные удерживать пыль. Сделай победителей бегущими, так чтобы волосы у них и одежда развевались по ветру. А брови были насупленными.

И если ты делаешь кого-нибудь упавшими, то сделай след ранения на пыли, ставшей кровавой грязью; и вокруг, на сравнительно сырой земле, покажи следы ног людей и лошадей, здесь проходивших..."

И вот сначала все сооружение рухнуло вниз на железную крышу, потом с оглушительным грохотом на землю посыпались обломки кирпича, поднимая клубы дыма, и, не успев закрыть глаза, я, ослепленный, уже почти ничего не видел, а только, кашляя, задыхаясь, вытирал ладонью слезы. Снова что-то обрушилось и, ломая длинные, до самой земли ветви берез, со скрежетом ударилось о землю, подняв известковую пыль, которую порывистый волжский ветер стремительным облаком уносил между верхушками деревьев.

"...пусть какая-нибудь лошадь тащит своего мертвого господина и позади нее остаются в пыли и крови следы волочащегося тела. Делай победителей и побежденных бледными, с бровями, поднятыми в местах их схождения, и кожу над ними – испещренной горестными складками... Других сделай ты кричащими, с разинутым ртом, и бегущими. Сделай многочисленные виды оружия между ногами сражающихся...

Сделай мертвецов, одних наполовину прикрытых пылью, других – целиком; пыль, которая, перемешиваясь с пролитой кровью, превращается в красную грязь, и кровь своего цвета, извилисто бегущую по пыли от тела; других – умирающими, со скрежетом зубов, закатывающими глаза, сжимающими кулаки на груди, с искривленными ногами..."

Меня отвели в прохладную тень, на противоположную сторону собора. Я лежал с закрытыми глазами на траве и слышал, как мадам Эжени кричала кому-то сквозь грохот разрушаемого здания:

– Простунья, пожалюста! Простунья!

Ее никто не понимал, и она продолжала настаивать, требовать от кого-то, кого я не мог видеть, чтобы принесли простыню, потому что она не могла допустить, чтобы я лежал на голой земле. Потом меня уложили на какой-то брезент, принесли кружку с водой, и мадам Эжени, приоткрыв неловкими пальцами мои веки, стала лить мне в глаз воду. Я вырвался.

– Сет ассе! Уи, мон шери? Сет ассе!* – сказала она.

* Вот и всё! Правда ведь, мой дорогой? Вот и всё! (франц.)

По другую сторону церкви раздавались злые крикливые голоса, все так же глухо падали камни, что-то гремело и сыпалось с нарастающим шумом.

Я слышал также со стороны дороги мычание приближающегося стада, которое гнали на полдни, и пистолетные выстрелы длинных пастушеских кнутов с волосяным концом.

А бонна все лила и лила мне в глаз воду.

Наконец она убрала руку и тихо сказала, улыбнувшись куда-то в сторону:

– Карл Иванович. Карл... Иванович... Нельзя не читать это... "И я биль золда, и я носиль амуниций..." – Она нахмурилась и повторила совсем тихо: – "И я биль золда..."

А потом, уже совсем успокоившись, я снова стоял на безопасном расстоянии от падающих сверху кирпичей и обломков кладки и видел, как однорогая корова нашей соседки, напуганная грохотом, множеством народа и ломающимися деревьями, неожиданно кинулась в самую гущу происходящего, и оборвавшийся березовый сук с шумом упал на нее сверху, и она рухнула как убитая на землю и затихла, даже не пытаясь встать. Купола лежали у подножий исковерканных берез, лопнувшие, раздавленные, с засиженными птицами, погнутыми крестами и запутавшимися в них ветками с глянцевитыми листьями, дрожащими в ярком июльском солнце. Вокруг церкви стояли бабы, мелко крестились и вытирали слезы.

Корова лежала около груды битого кирпича и перебирала ногами. Подбежал раздраженный, в запыленном френче старик, распоряжающийся разрушением, и прежде всего убрал ветку, накрывшую корове голову. Затем присел на корточки, умело и не спеша коснулся пальцами ее вымени, вздохнул и начал привычно и по-мужски сильно доить ее. Тугие струи молока с шипеньем ударялись в землю.

Кончив доить, старик с трудом разогнулся и отошел в сторону, стряхивая молоко со своего защитного френча. Корова тяжело и неловко поднялась, постояла немного, опустив голову, и, пошатываясь, побрела вниз по склону. Я смотрел ей вслед, и в ушах моих, как эхо, звучали слова, только произносимые почему-то мужским голосом: "И я был зол-дат... И я был золдат..."

В то далекое довоенное утро я проснулся от счастья. В окна бил праздничный солнечный свет и падал оранжевыми прямоугольниками на блестящий крашеный пол. Солнце, пронзительно вспыхнув, капризно преломлялось в граненом флаконе и радугой разбрасывалось по белизне фаянсового умывальника, стоявшего в углу. За открытой дверью, из-за которой выглядывала изнанка дивана, никого не было. Я сел на высокую, позванивающую дутыми никелированными шарами кровать и свесил ноги. Определенно что-то произошло. Вымоленное, давно ожидаемое и по-детски выстраданное.

Комната была наполнена солнечными отражениями, дрожащими на гладко выструганных медовых стенах полутенями кружевных занавесок, бродивших по полу и вызывающих привычное головокружение, от которого пол уходил из-под ног, скользящими по потолку серыми призраками, соответствующими людям, собакам и повозкам на улице, неразборчивыми голосами из коридора и кухни. Звонкий отзвук железной дужки о ведро, плеснувшая на качнувшуюся лавку колодезная вода, свежий глуховатый шум с улицы, доносящийся через открытое окно с кустами домашнего жасмина на подоконнике, – все это были лишь подобия того, что меня обычно окружало, когда я просыпался и светило солнце. Сейчас все было иначе. Сейчас все знало о чем-то важном и радостном, а я проспал и не смог вместе со всеми обрадоваться неожиданно случившемуся счастью.

Я посмотрел через раскрытую дверь в соседнюю комнату и на полу, около дивана, увидел туфли. Туфли с тонкими перемычками и белыми пуговицами. Я никогда не видел их раньше, но мгновенно все понял и бросился к дверям босиком, в длинной ночной рубашке и, обалдев от радости, остановился на пороге.

Около зеркала, освещенная белым солнцем, стояла моя мать. Она, наверное, приехала ночью, а теперь стояла у зеркала и примеряла серьги, поблескивающие золотыми искрами и матово сияющие бирюзой..."