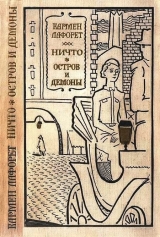

Текст книги "Ничто. Остров и демоны"

Автор книги: Кармен Лафорет

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц)

– Привет, моя прелесть! – так он сказал мне, а потом, мотнув головой, словно собаке: – Пошли!

Я была немного озадачена.

Шли мы рядом. Херардо все время говорил, как и в тот день, когда мы познакомились. Я заметила, что говорит он – словно книгу читает, непрестанно цитируя куски из разных произведений. Он сказал, что я умная и что он – тоже умный. Потом заявил, что в женский ум он не верит. Немного погодя сказал, что Шопенгауэр утверждал…

Херардо спросил, куда я предпочитаю пойти: в порт или в парк Монжуич. Мне было совершенно безразлично – что туда, что сюда. Я молча шла с ним рядом. Когда мы переходили через улицу, он брал меня под руку. По улице Кортесов мы дошли до садов Выставки. Там я развеселилась: вечер был синий, и отблески заката сверкали на куполах дворца и в белых каскадах фонтанов. Множество весенних цветов кивало головками на ветру, и все вокруг горело и переливалось. Мы затерялись на дорожках огромного парка. Посреди небольшой площадки в темно-зеленой тени подстриженных кипарисов стояла, отражаясь в воде, мраморная статуя Венеры. Кто-то грубо разрисовал ей красным губы. Мы с возмущением переглянулись, и в ту минуту Херардо показался мне хорошим и славным. Он намочил платок и рывком вскочил на пьедестал – тело у него было сильное, натренированное. Тер губы он до тех пор, пока не сошла вся краска.

С этой минуты болтовня наша стала куда более сердечной. Мы долго гуляли, Херардо очень много и подробно рассказывал о себе, а потом захотел узнать о моей жизни в Барселоне.

– Так ты сиротка? Значит, у тебя нет ни папы, ни мамы?

Он снова стал мне неприятен.

Мы дошли до Мирамара и, опершись о балюстраду, стали с террасы ресторана глядеть на Средиземное море, отсвечивавшее в сумерках густым красным вином. Огромный порт казался отсюда маленьким – мы ведь видели его как бы с птичьего полета. Во внутренних гаванях из воды торчали ржавые скелеты затонувших здесь в войну кораблей. Справа от нас я угадывала кипарисы юго-западного кладбища и почти ощущала их меланхолический запах, а передо мной расстилались бескрайние морские дали.

Возле нас, на террасе, за маленькими столиками закусывали какие-то люди. Прогулка и соленый морской воздух разбудили всегда дремавшее во мне чувство голода. К тому же я устала. Жадными глазами разглядывала я столы и аппетитную закуску. Херардо понял, куда я смотрю, и сказал таким пренебрежительным тоном, словно возразить ему было бы ужасной дикостью:

– Ты ведь ничего не хочешь? Правда?

И он схватил меня за руку и повлек прочь от опасного места, уверяя, что покажет мне другой восхитительный вид. В эту минуту он был мне ненавистен.

Вскоре мы повернулись к морю спиной и увидали у своих ног весь этот величественный город.

Глядя вниз, Херардо задумчиво сказал:

– Барселона! Какой пышный и богатый город! И все же какой тяжкой бывает здесь жизнь!.

Он сказал так, словно исповедовался мне, и я вдруг почувствовала, что меня тронуло его доверие, ведь слова его относились к бестактности, совершенной им только что. Одна из немногих вещей, которые я уже тогда умела понять, была нищета, в какое бы обличье она ни рядилась: я узнавала ее даже под дорогой материей костюма Херардо, под его тонкой рубашкой… Непроизвольно я положила свою руку на его, и он ответил пожатием, рука у него была горячая. Мне вдруг неизвестно почему захотелось плакать. Херардо поцеловал меня в волосы.

Мгновенно я вся напряглась, хотя руки наши еще сливались в пожатье. В то время я была до глупости наивной в этих вопросах, несмотря на мой показной цинизм. Меня еще никогда не целовал мужчина, и я была уверена, что это сделает мой избранник. Херардо едва коснулся моих волос. Мне показалось, что он поцеловал меня лишь под влиянием пережитого нами только что вместе чувства и что было бы смешно и нелепо с негодованием оттолкнуть его. Он снова ласково поцеловал меня. У меня родилось странное ощущение – будто по лицу ползут тени, как это бывает в сумерках, и сердце дико забилось в глупой нерешительности, словно я обязана была терпеть эти ласки. Мне казалось, что с Херардо случилось нечто совершенно невероятное, что он внезапно в меня влюбился. Я была еще достаточно глупа и не понимала, что Херардо принадлежал к той многочисленной категории мужчин, которые рождаются и живут только для продолжения рода-племени и не знают, чем еще можно заняться, если остаешься наедине с женщиной. Его ум и сердце не были способны на большее. Он вдруг притянул меня к себе и поцеловал в губы. В ужасе я оттолкнула его, к горлу подступила тошнота – мне были омерзительны эти мокрые и жаркие толстые губы. Изо всех сил толкнув Херардо еще раз, я бросилась бежать. Он – за мной.

Херардо нагнал меня, когда я немного пришла в себя и пыталась рассуждать, хотя меня все еще била дрожь. В голову мне пришло, что, быть может, мое пожатие руки он принял за признание.

– Прости, Херардо, – сказала я с великолепным простодушием. – Знаешь, я ведь не люблю тебя. То есть я не влюблена в тебя.

Мне стало легче, когда я постаралась все ему хоть как-то объяснить.

Но Херардо резко схватил меня за руку, словно возвращал себе свою собственность, и посмотрел в лицо с таким откровенным пренебрежением, что я даже похолодела.

В трамвае, на который мы сели, чтобы вернуться домой, он с отеческим видом принялся давать мне советы на будущее и журить за то, что я как безумная хожу одна по улицам или гуляю с мальчиками, – все это было, по его мнению, совершенно недопустимо. Мне показалось, что я слушаю тетю Ангустиас.

Я пообещала ему, что больше не пойду с ним гулять, и он даже немного опешил:

– Нет, детка, что ты! Со мной – это совсем другое дело. Ты же видишь, что я желаю тебе только добра… Я – твой лучший друг.

Он был очень доволен собой.

А я была обескуражена, как в тот день, когда одна добрая монахиня в монастырской школе, слегка покраснев, объяснила мне, что я уже не девочка, а девушка. Совсем не ко времени вспомнились мне слова монашки: «Не надо пугаться! Это не болезнь, это свойственно нашей природе. Нам это посылает господь».

«Так вот, – думала я теперь, – этот дурак – первый, кто меня поцеловал… Может, тоже не нужно пугаться, может, это тоже не имеет значения…»

Вконец разбитая, подымалась я по лестнице. Была уже ночь. Открыла мне Антония и с некоторой вкрадчивостью сказала:

– Вас спрашивала одна сеньорита, блондинка.

Я страшно устала, на душе было тоскливо, и потому при этих словах я чуть не зарыдала: Эна оказалась лучше меня, она сама пришла ко мне.

– Она в гостиной, с сеньором Романом, – добавила служанка. – Сидят там целый вечер.

С минуту я размышляла. «Ну что же, она хотела ведь познакомиться с Романом, вот и познакомилась, – думала я. – Интересно, каким он ей показался?» Не знаю почему, но я тут же почувствовала глубокое раздражение. Я услышала, что Роман заиграл на рояле, и сразу же подошла к двери в гостиную, постучала два раза, вошла. Роман нахмурился и оборвал игру. Эна стояла, опершись на ручку разваливающегося кресла, – казалось, она медленно приходит в себя после долгого сна. На рояле горел огарок – воспоминание о ночах, которые я проспала в этой комнате; длинное вытянутое пламя беспокойно колебалось, слабо освещая комнату. Другого света не было.

Мгновенье мы все смотрели друг на друга. Потом Эна подбежала ко мне и обняла. Роман ласково улыбнулся и встал.

– Я покидаю вас, девочки.

Эна протянула ему руку, они молча смотрели друг на друга. Глаза у Эны блестели, словно у кошки. На меня надвинулся ужас. Что-то холодное скользнуло по коже. Вот тогда я и почувствовала, будто какая-то трещина тонкая, как волос, прошла по моей жизни и расколола ее. Я подняла глаза, но Романа уже не было. Эна сказала мне:

– Я тоже пойду. Уже поздно… Хотела дождаться тебя, ведь ты иногда ведешь себя как безумная, не надо так… Ну, ладно. Прощай… Прощай, Андрея.

Она была страшно возбуждена.

XIII

Наутро, в университете, уже не я избегала Эну, а она старалась не встречаться со мной. Я так привыкла проводить с нею все перерывы, что теперь была совсем сбита с толку и не знала, что мне делать. Но после занятий Эна подошла ко мне…

– Ты к нам, Андрея, сегодня не приходи. Я должна уйти… И вообще ты к нам не приходи, пока я не дам знать. Я тебе непременно дам знать… У меня тут одно спешное дело… А за словарями приходи. – (У меня не было ни текстов, ни греческого словаря, а латинский, оставшийся с тех времен, когда я готовилась к бакалаврскому экзамену, был маленький и плохой; переводили мы всегда вместе с Эной). – Мне очень неприятно, – продолжала она с вымученной улыбкой, – что я не могу одолжить тебе словари надолго… Но ведь экзамены подходят, и придется заниматься по ночам… Придется тебе ходить в библиотеку… Правда, Андрея, мне очень неприятно…

– Оставь…

Я почувствовала, как на меня наваливается та же тяжесть, что и вчера вечером. Только теперь это было не предчувствие чего-то скверного, а уверенность в том, что это скверное уже свершилось. И все же тот вчерашний озноб, охвативший меня, когда я увидела, как смотрит Эна на Романа, был куда ужасней.

– Ну, ладно… спешу. Обещала Бонету пойти с ним. Поэтому и не жду тебя… А, да вон и Бонет машет мне. Прощай, дорогая.

Против обыкновения, она поцеловала меня, хоть и наскоро, в обе щеки и ушла, еще раз напомнив:

– Так смотри не приходи, пока я не дам знать… Дома меня не застанешь. Не надо ходить зря.

– Не беспокойся.

Я увидела, как она ушла с одним из наименее обласканных ею поклонников. В тот миг он сиял от счастья.

С этого времени я должна была жить сама по себе, без Эны.

Наступило воскресенье, а Эна все не могла удосужиться «дать мне знать»; она ограничивалась улыбкой и кивком головы в университете, да и то издали; ничего не сказала мне она и о нашей прогулке с Хайме. Опять наступили для меня дни одиночества. Лекарства от этого не было, поэтому я безропотно покорилась. Вот тогда-то я и начала понимать, что куда легче переносить крупные невзгоды, чем ежедневные пустячные неприятности.

Дома Глория по-своему встречала весну – с каждым днем она становилась все более нервной, – прежде я в ней этой нервности совсем не замечала. Она часто плакала. Бабушка под большим секретом сообщила мне, что опасается, не в положении ли опять Глория.

– Прежде я бы тебе этого не сказала… ты еще мала для таких разговоров. А теперь, после войны…

Бедная старушка не знала, с кем бы ей поделиться своими волнениями.

Однако ничего подобного не было. Просто в апреле и мае воздух куда больше волнует, будоражит и жжет, чем в разгар лета, – только и всего.

Деревья на улице Арибау, эти городские деревья, которые, по мнению Эны, пахли гнилью, словно целое кладбище растений, покрылись нежными, прозрачными листочками. Все вокруг улыбалось, и Глория, поглядывая на улицу из окна, тяжело вздыхала. Как-то раз я увидела, что она постирала свое новое платье и попыталась переделать воротник. У нее ничего не получалось; в отчаянии она швырнула платье на пол.

– Не умею я этого делать! – сказала она. – Не гожусь для этого.

Ее никто и не заставлял шить. Она ушла к себе и заперлась.

Роман, казалось, находился в прекрасном расположении духа. Иногда он даже удостаивал Хуана разговором. Хуан бывал тогда очень трогательным, он смеялся по любому поводу, хлопал брата по плечу. В результате разыгрывались ужасные скандалы с женой.

Однажды я услышала, как Роман играет на рояле. Играл он что-то знакомое: весеннюю песнь, сложенную им в честь бога Шочипильи. Песнь, которая, по его мнению, приносила ему несчастье. В темном углу прихожей стояла Глория, она вся превратилась в слух. Я вошла и стала глядеть на руки Романа, летавшие по клавиатуре. Он бросил играть и с раздражением спросил:

– Тебе что-нибудь нужно, малышка?

Роман тоже как-то переменился ко мне.

– О чем вы разговаривали в тот день с Эной, Роман?

– Да ни о чем особенном, по-моему. А что она тебе сказала?

– Ничего она мне не сказала, а только с того самого дня мы больше не дружим.

– Ладно, малышка… К вашим глупым школьным историям я отношения не имею… До этого я еще не докатился.

И он ушел.

Вечера теперь тянулись особенно долго. Прежде я сперва приводила в порядок свои конспекты, потом шла погулять, и еще до семи приходила к Эне. Она каждый день после обеда виделась с Хайме, но к этому часу возвращалась домой, и мы вместе делали переводы. Иногда она совсем не уходила из дому – вот тогда-то у них и собиралась вся университетская компания. Болевшие литературной корью мальчики читали нам свои стихи. К концу вечера нам что-нибудь пела Энина мать. В такие дни я оставалась у них ужинать. Все это было уже в области прошлого (иной раз меня ужасала мысль о том, как возникает то один, то другой элемент моего существования и как они исчезают, едва лишь я начинаю считать их чем-то неизменным). Мы больше не собирались у Эны, потому что учебный год кончался и над нами уже нависала темная тень экзаменов. О моем возвращении в этот дом мы с Эной больше не говорили.

Как-то после обеда я встретила в университетской библиотеке Понса. Он очень мне обрадовался.

– Часто здесь бываешь? Что-то я тебя не видел.

– Часто. Я прихожу заниматься. У меня нет книг…

– Неужели? Возьми мои. Я завтра принесу.

– А как же ты?

– Когда понадобятся, скажу.

На другой день Понс принес в университет совсем новенькие книжки, прямо из магазина.

– Можешь их взять совсем. Мне в этом году все учебники купили в двух экземплярах.

Мне стало стыдно, захотелось плакать… Но что же я могла сказать Понсу? Он был так доволен!

– Ты теперь не дружишь с Эной? – спросил он.

– Мы реже видимся. Экзамены ведь.

В Понсе еще было много детского: невысокий, худенький, ресницы длиннющие, поэтому и взгляд какой-то нежный. Как-то раз он пришел в университет страшно взволнованный.

– Слушай-ка, Андрея… Я тебе прежде об этом ничего не говорил, потому что у нас не разрешается приходить с девочками. Но я столько про тебя наговорил, сказал, что ты совсем не такая… В конце концов это ведь дело Гиксолса, а он сказал, что можно. Понимаешь?

Я никогда ничего не слыхала от него о Гиксолсе.

– Нет, не понимаю. Как же мне понять?

– А, верно. Я ведь тебе даже и о моих друзьях никогда не говорил. Эти вот, университетские, это не настоящие мои друзья. Мои друзья – это Гиксолс и особенно – Итурдиага… Да ты с ними наконец познакомишься. Все они люди искусства: писатели, художники… настоящая богема. Очень живописно они выглядят. Никаких социальных условностей… Пухоль – он приятель Гиксолса, ну и мой, понятно, тоже – носит пышный бант и длинные волосы. Это поразительный тип. Мы собираемся в мастерской у Гиксолса, он художник… очень молодой… ну, я хочу сказать, что он молодой художник, а так-то ему уже двадцать лет… Талант огромный. До сих пор у него в мастерской ни одна девочка еще не была. Он боится, что девчонки перепугаются пыли, начнут болтать всякие глупости, как обычно. Но они заинтересовались тобой, когда я сказал, что ты совсем не мажешься и что кожа у тебя очень смуглого тона, а глаза светлые. И вот они мне наконец сказали, чтобы я привел тебя сегодня. Мастерская – в старом квартале.

Он и мысли не допускал, что я могла бы отказаться от такого соблазнительного приглашения. Разумеется, я пошла с ним.

Мы шли пешком, шли долго по улицам старого города. Понс казался очень счастливым. Мне он всегда был как-то особенно приятен.

– Ты знаешь церковь Санта-Мария-дель-Мар?

– Нет, не знаю.

– Если хочешь, давай зайдем на минутку. Эту церковь считают образцом каталонской готики. Мне она вообще кажется каким-то чудом. Когда в войну она загорелась…

Санта-Мария-дель-Мар очаровала меня своими ни с чем не сравнимыми башенками, а маленькая площадь перед церковью, загроможденная старыми домами, была прелестна.

Пояс дал мне свою шляпу; он улыбался, глядя, как я ее мну, чтобы надеть на себя. Мы вошли. В церкви оказалось просторно и прохладно, там молилось несколько женщин. Я посмотрела вверх, и среди почернелых от пламени камней увидела разбитые витражи. Но в этом скорбном разорении была какая-то особая поэзия и одухотворенность. Мы постояли немного и вышли через боковую дверь; возле нее женщины продавали гвоздики и дрок. Понс купил мне маленькие букетики красных и белых гвоздик, они очень сильно пахли. Я была в восторге, Понс сиял от радости. Он повел меня на улицу Монкада, в мастерскую Гиксолса.

Мы прошли во двор широкой подворотней, над ней красовался каменный герб. Во дворе тихо похрустывала сеном запряженная в повозку лошадь, рылись и клевали что-то куры – все дышало миром и покоем. По старинной каменной лестнице, уже разваливающейся, мы поднялись на последний этаж. Понс дернул за веревочку на дверях, откуда-то из далеких глубин донесся звонок. Открыл нам мальчик, которому Понс едва доставал до плеча.

Я решила, что это Гиксолс. Мальчики сердечно обнялись.

– Это Итурдиага, Андрея, – сказал мне Понс. – Он только что вернулся из Веруэльского монастыря, пробыл там неделю. Ездил по следам Беккера[4]4

Беккер Густаво Адольфо (1836–1870) – известный испанский поэт.

[Закрыть].

Итурдиага изучал меня с высоты своего роста. В длинных пальцах он крепко зажал трубку; я поняла, что, несмотря на солидность, он так же молод, как мы.

Итурдиага вел нас по длинному лабиринту каких-то пустых комнат неведомого назначения, пока мы не оказались в мастерской Гиксолса. В просторной комнате, залитой солнцем, стояла мягкая мебель – стулья и кресла, большой диван и столик, на котором, словно букет цветов, красовался в стакане пучок кистей.

Повсюду глаз наталкивался на произведения Гиксолса: картины висели на стенах, стояли на мольбертах и на полу, прислоненные к мебели…

В мастерской сидело несколько мальчиков; когда я вошла, они поднялись. Гиксолс оказался похожим на спортсмена. Сильный, жизнерадостный, абсолютно спокойный, он был полной противоположностью Понсу. Разглядела я и знаменитого Пухоля: несмотря на свой бант и все прочие выдумки, он был чудовищно застенчив. Впоследствии я видела его картины, он рабски подражал недостаткам Пикассо – гениальности ведь подражать нельзя. Пухоль, в свои семнадцать лет всецело находившийся под влиянием великого мастера, этого не знал, то была не его вина. Самым солидным и значительным выглядел Итурдиага. Он напыщенно жестикулировал и не говорил, а кричал. Потом я узнала, что он уже написал роман в четырех томах, только никак не мог найти издателя.

– Какая красота, друзья мои! Какая красота! – восклицал он, рассказывая о Веруэльском монастыре. – Я понял теперь, что такое истинное призвание служить господу, мистическая экзальтация, долгое затворничество. Мне не хватало только вас и любви… Во всем виновата любовь, Андрея, – добавил он, обращаясь ко мне. – Я был бы свободен как ветер, но любовь вечно впрягает меня в свою колесницу.

Потом он стал серьезен.

– Послезавтра я дерусь с Марторелем, ничего не поделаешь. Ты, Гиксолс, будешь моим секундантом.

– Нет, мы это все уладим, до дуэли дело не дойдет, – ответил Гиксолс, предлагая мне сигарету. – Можешь быть спокоен, я все это улажу… Нелепо драться из-за какой-то цветочницы с Рамблас. Ну какое тебе дело, если Марторель обидел ее!

– Цветочница с Рамблас такая же дама, как все другие женщины!

– Не сомневаюсь, только ее ты увидел впервые, а Марторель – наш друг. Ну, может, он немного взбалмошный, но парень-то он отличный. Да он сам все это считает шуткой, уверяю тебя. Вы должны помириться.

– Нет, сеньор! – закричал Итурдиага. – Марторель мне больше не друг, если…

– Ладно ладно. Сейчас мы перекусим, если Андрея будет так добра и соорудит бутерброды. Хлеб и ветчина спрятаны за дверью.

Понс неотрывно наблюдал за всем происходившим, стараясь понять, какое впечатление производят его друзья, он ловил мой взгляд и улыбался мне. Я приготовила кофе, и мы пили его из чашек различных размеров и форм, но все они были тонкого старинного фарфора. Гиксолс хранил их в горке, а покупал, по словам Понса, на аукционах.

Я смотрела на картины Гиксолса. Больше всего тут было марин. Меня заинтересовал эскиз головы Понса. Видимо, дела у Гиксолса шли хорошо и он успешно продавал картины, хотя еще не было ни одной его выставки. Сама того не желая, я невольно сравнила его живопись с работами Хуана. Что и говорить – Гиксолс работал интереснее. В разговоре фигурировали тысячи песет, и меня, словно молния, пронзил голос Хуана: «Что же ты воображаешь, будто ню – портрет Глории – стоит всего десять дуро?»

Вся эта богемная публика показалась мне весьма благополучной. Плохо одет был только Пухоль, и уши у него были грязные, и ел он за обе щеки. Но даже он, как я узнала, был богат. Сам Гиксолс был сыном крупнейшего фабриканта. Семьи Итурдиаги и Понса тоже были весьма известны в среде каталонских промышленников. Понс к тому же был единственным и очень избалованным ребенком. Слушая, Как мне рассказывают об этом, он краснел до ушей.

– А вот мой отец не понимает меня! – закричал Итурдиага. – Да разве он может меня понять, когда у него одна забота – наживать миллионы? Ни за что не захотел покрыть расходы по изданию моего романа. Пропащее, говорит, это дело! Хуже всего, конечно, что не дает он мне сейчас ни сентимо – по рукам и ногам связал. И все из-за последней моей проделки.

– Больно уж хороша была проделка, – улыбаясь, сказал Гиксолс.

– Но я же ему ни слова не соврал! В один прекрасный день зовет он меня к себе: «Гаспар, сынок… Не ослышался ли я? Ты сказал, что у тебя уже ничего не осталось от тех двух тысяч, которые я тебе подарил на рождество?» А с рождества прошли две недели. «Да, папа, ни сентимо», – говорю я. Глаза у него сузились, как у хищного зверя. «Тогда сейчас же отвечай, на что ты их потратил». Ну, я ему рассказал все, что можно рассказать такому отцу, как мой, но ему этого было мало. Вот тут-то я возьми и брякни: «А все, что оставалось, я отдал Лопесу Солеру, одолжил бедняге». Посмотрели бы вы, как мой отец зарычал, прямо тигр. «Подумать только – одалживает деньги какому-то проходимцу! Да он их тебе и не отдаст никогда. Отколотить бы тебя как следует… Чтоб были мне деньги в течение двадцати четырех часов, а не то Лопеса Солера я засажу в тюрьму, а тебя месяц продержу на хлебе и воде. Я научу тебя как мотать деньги…» – «Ничего, отец, из этого не выйдет, Лопес Солер в Бильбао». У отца беспомощно опустились руки, но он собрался с силами. «Сегодня же ночью, кутила ты эдакий, отправляйся в Бильбао вместе со старшим братом. Я покажу тебе, как мои деньги транжирить…»

Той же ночью были мы уже в спальном вагоне. Брата моего вы знаете: парень серьезный, упрямый как осел. В Бильбао он нанес визиты всем отцовским родственникам и меня заставил с ним ходить. Но только Лопеса Солера в Бильбао уже не было – уехал в Мадрид. Брат переговорил с Барселоной. «Отправляйся в Мадрид, – велел отец. – Ты знаешь, Игнасио, как я тебе доверяю… Я решил воспитывать Гаспара, хотя бы и против его воли». Снова в спальный вагон – и в Мадрид. Там в кафе «Кастилья» я и нашел Лопеса Солера, он обнял меня, плача от радости. Но стоило мне сообщить ему, зачем я приехал, как он назвал меня убийцей и сказал, что, пожалуй, сам скорее убьет меня, чем вернет деньги. Все же, когда он увидел, что со мной пришел брат, а кулачищи у Игнасио как у боксера, Солер насобирал у всех своих приятелей денег и вручил мне долг. Игнасио был очень доволен и спрятал деньги в бумажник. С тех пор мы с Лопесом Солером враги…

Вернулись мы домой. Отец произнес торжественную речь, затем сказал, что в наказание он взысканную сумму оставит себе и денег пока мне тоже давать не будет. Таким путем он возместит расходы на наше путешествие. В этот момент Игнасио – а вы знаете, какая невозмутимая у него физиономия, – достает из бумажника жалкие двадцать пять песет, те самые, что мне вернул Лопес Солер, и протягивает ее отцу. Мне показалось, что бедняга вот-вот рухнет замертво. «Что это такое?» – кричит он. «Деньги, отец, которые я давал в долг Лопесу Солеру», – отвечаю. И с тех пор вся моя жизнь пошла насмарку. А ведь как раз теперь я и подумывал кое-что приберечь да издать книгу за свой счет…

Все это меня очень развлекло. Я была довольна, что пришла в мастерскую.

– А почему это «Истина» показывает нам спину? – спросил Итурдиага, глядя на какую-то картину, повернутую к стене.

– Да приходил тут Романес, критик один… Ему уже пятьдесят… И мне показалось неделикатным…

Пухоль вскочил и повернул картину. На черном фоне большими белыми буквами было написано: «Хвалу воздадим небесам, что предков своих превзошли мы. Гомер».

Подпись внушала почтение. Я рассмеялась. Чувствовала я себя в этой обстановке великолепно; полное отсутствие условностей и счастливая беззаботность этих людей радовали и согревали меня.

XIV

Экзамены у нас были легкие, но со страху я учила все, что можно.

– Так ты захвораешь, – сказал Понс. – Я-то не очень волнуюсь. Следующий курс – дело другое, там у нас будет практика.

Дело было в том, что я стала все забывать. У меня часто болела голова.

От Глории я узнала, что Эна приходила к Роману, в его комнату, а тот играл ей на скрипке свои сочинения. Глория обо всем была прекрасно осведомлена.

– Думаешь, женится на ней? – вдруг спросила она с пылкостью, появившейся в ней той весной.

– Да чтобы Эна вышла замуж за Романа? Чушь несусветная!

– Я это, Андрея, говорю, потому что одевается она красиво, вроде бы из порядочной семьи… Кто знает, может, Роман хочет жениться.

– Глупости. Ничего между ними такого нет… Не дури! Приходила, значит, хотела послушать музыку.

– А чего же она не зашла к тебе поздороваться?

Сердце стучало, готовое вот-вот выскочить из груди, – так меня все это волновало.

Я видела Эну каждый день в университете. Иногда мы обменивались несколькими словами. Но разве мы могли заговорить о чем-либо для нас важном? Она полностью исключила меня из своей жизни. Однажды я вежливо спросила, как поживает Хайме.

– Хорошо, – сказала она. – Мы больше не ездим с ним за город по воскресеньям. (Она старалась не глядеть на меня, может, не хотела, чтобы я заметила грусть в ее глазах. Разберись-ка тут!)

– Роман уехал, – внезапно выпалила я.

– Знаю, – ответила она.

– А!..

Мы помолчали.

– А как все твои? – рискнула я спросить (ощущение было такое, словно мы не видались долгие годы).

– Мама что-то прихворнула.

– Как только смогу, пришлю ей цветы…

Эна как-то странно посмотрела на меня.

– Ты тоже плохо выглядишь, Андрея… Хочешь, пойдем сегодня погуляем после обеда? Тебе полезно подышать воздухом. Можем пойти к Тибидабо. Мне было бы приятно, если бы мы вместе пообедали…

– А с тем спешным делом ты покончила?

– Нет, пока еще не покончила. Зря ты смеешься. Но если ты пожертвуешь мне сегодняшний вечер, я устрою себе каникулы.

Предложение ее меня не радовало и не огорчало. Мне казалось, что после разрыва наша дружба уже безвозвратно утратила свое очарование. Но я все равно искренне любила свою подругу.

– Хорошо, пойдем… если только, конечно, тебе не помешает что-нибудь более важное.

Она взяла мою руку и разжала мне пальцы, чтобы посмотреть на густую сеть переплетавшихся на ладони линий.

– Какие тонкие руки! Андрея, если я была в чем перед тобою виновата, ты уж меня прости. Я ведь не только с тобой так себя вела… Сегодня все у нас будет как раньше. Вот увидишь. Побегаем среди сосен. Славно погуляем.

И на самом деле мы очень хорошо погуляли и вдоволь посмеялись. С Эной всякое дело становилось веселым и занятным. Я рассказала ей про Итурдиагу, про моих новых друзей. С Тибидабо видна была вся Барселона, а еще дальше – море. Сосны густым благоухающим стадом сбегали вниз по горе, густой лес тянулся до самого города. Зелень словно держала его в своих объятиях.

– Я к тебе недавно заходила, – сказала Эна. – Хотела повидаться. Прождала четыре часа.

– Мне ничего не передавали.

– Да я, чтобы не скучать, поднялась к Роману. Он был очень мил. Играл на скрипке. Несколько раз звонил по телефону вашей служанке, узнавал, не пришла ли ты.

Я сразу погрустнела, и Эна, заметив это, тоже огорчилась, настроение у нее испортилось.

– Знаешь, Андрея, есть вещи, которые мне в тебе неприятны. Вот ты стыдишься своей семьи… А ведь Роман такой своеобразный человек, такая артистическая натура, каких мало… Если бы я тебя с моими дядюшками познакомила, ты бы у них и днем с огнем ни одной возвышенной мысли не нашла. Да и мой отец – человек самый обычный; никакой тонкости восприятия нет у него и в помине… Я вовсе не хочу сказать, что он плохой… кроме всего прочего, он ведь очень красивый, ты сама видела, но я бы скорее поняла мою мать, если бы она вышла замуж за Романа или за кого-нибудь вроде него… Романа я назвала, конечно, просто так, для примера… Твой дядя – вот он личность. Одним взглядом скажет все, что захочет. Иногда кажется, вроде бы он не совсем в себе. Но ведь и ты, Андрея, такая же. Поэтому-то мне и захотелось подружиться с тобой. Глаза у тебя блестят, шагаешь ты неуклюже, ничего вокруг не замечаешь… Мы над тобою смеялись, но в душе мне хотелось с тобой познакомиться. Один раз, утром, я видела, как ты вышла из университета прямо под проливной дождь… Еще в самом начале занятий (ты этого, наверное, не помнишь).

Ребята, почти все, укрылись в подъезде, и я тоже. У меня с собою были плащ и зонтик, но я не отваживалась выскочить под яростный ливень. Вдруг вижу, появляешься ты, без шарфа, с непокрытой головой и идешь, как всегда…

Дождь с ветром обрушились на тебя, волосы прилипли к щекам. Я тоже вышла, дождь лил как из ведра. Ты удивленно поморгала и прижалась к садовой решетке, словно она была надежным убежищем. Постояла минуты две и только тогда поняла, что и тут ты мокнешь. Невероятно! Ты меня и растрогала, и насмешила до слез. Наверно, я тогда и прониклась к тебе нежностью… Ты еще потом заболела…

– Я помню.

– Тебе не нравится моя дружба с Романом, знаю. Я ведь давно просила нас познакомить. Потом поняла, что если хочу быть твоей подругой, то должна об этом забыть. В тот раз, когда я не застала тебя дома, ты, вернувшись, не могла сдержаться, так вся и закипела, едва увидела нас вдвоем с Романом. В университете я сразу заметила, что ты собираешься объясняться. Может, даже потребуешь, чтобы я держала перед тобой ответ. Не знаю. Только мне не захотелось тебя видеть. Пойми, что я сама выбираю себе друзей, и Роман невероятно меня интересует по причинам совсем особым… и потому, что он талантлив, и…

– Он скверный, ничтожный человек.

– Я не ищу в людях ни доброты, ни хорошего воспитания… хотя последнее, думаю, насущно необходимо, чтобы можно было с ними жить бок о бок. Мне нравятся люди, которые по-своему смотрят на жизнь, не так, как другие, как большинство. Может, это потому (я так предполагаю), что меня всегда окружали люди чересчур нормальные, довольные собой… Вот я уверена, что и отец, и братья преисполнены сознанием собственной значимости в этом мире и в любой миг знают, чего хотят, знают, что хорошо и что плохо. Ничто в мире не заставит их мучительно задуматься.