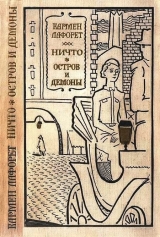

Текст книги "Ничто. Остров и демоны"

Автор книги: Кармен Лафорет

Жанр:

Классическая проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)

Путь Кармен Лафорет показывает, какая независимость ума и духа требуется в испанском обществе от художника, чтобы оставаться верным своему призванию. Однако, как бы критически ни относились мы к сегодняшней литературной деятельности Кармен Лафорет, мы не должны и не можем зачеркнуть ее первые романы. Испанские писатели и критики единодушны в признании значения этих книг. «Ничто» останется в истории испанской литературы как пример интеллектуального мужества, как одна из первых ракет, осветивших испанскому роману путь вперед, в гору, к утраченным и вновь завоеванным высотам.

И. Тертерян

Ничто

(роман)

Carmen Laforet. NADA (1945)Перевод с испанского Н. Снетковой

Часть первая

I

В последнюю минуту оказалось, что купить билеты не так-то просто, и я приехала в Барселону в полночь, совсем не тем поездом, о котором сообщила; меня никто не встретил. Впервые я путешествовала ночью одна, но нисколько не была этим испугана, даже напротив: ощущение полной свободы показалось мне заманчивым и приятным.

Разминая ноги, затекшие за долгую утомительную дорогу, я с изумленной улыбкой разглядывала огромный Французский вокзал, людей, встречавших экспресс, моих спутников, которые, как и я, приехали на три часа позже, чем следовало.

Специфический вокзальный запах, громкий гул толпы, всегда печальный свет фонарей – все было притягательно и исполнено очарованья, все рождало в душе ощущение чуда: наконец-то я оказалась в этом большом городе, который давно любила, как что-то неведомое мне, незнакомое.

Поток пассажиров, тащивших чемоданы, хлынул к выходу, и я – капля в этом людском потоке – тоже устремилась вместе с ним. Большой, очень тяжелый чемодан, туго набитый книгами, я несла сама; молодость и радостное возбуждение придавали мне силы.

Глотнув морской воздух, густой и прохладный, я смутно ощутила этот город: спящую громаду домов, запертые учреждения, раскачивающиеся фонари – пьяные стражи одиночества. До меня доносились неясные шорохи и тяжелое затрудненное дыхание: позади, совсем рядом, в конце таинственных улочек, ведущих к Борне, подле моего радостно бьющегося сердца дышало море.

Выглядела я, должно быть, довольно нелепо. Лицо расплывается в улыбке, полы старенького пальто хлещут на ветру по ногам, облепляя чемодан, который я не доверила угодливым «camálics»[1]1

Носильщикам (каталан.).

[Закрыть].

Не успела я оглянуться, как уже осталась на широком тротуаре одна; кто кинулся ловить редкие такси, кто пытался втиснуться в облепленный людьми трамвай.

Возле меня остановилась старомодная пролетка – такие снова появились после войны, – и я, не колеблясь, села на извозчика, к великой досаде какого-то господина, который в отчаянии бежал сзади, размахивая шляпой.

В этом расхлябанном экипаже я совершила в ту ночь путешествие, показавшееся мне очень коротким, но необычайно прекрасным: я проехала по широким пустынным улицам и пересекла залитый огнями центр – именно таким, ярко освещенным всю ночь, он мне и представлялся.

Извозчик свернул на Университетскую площадь, и я помню, что великолепное здание университета взволновало меня, будто чей-то дружеский привет.

Мы въехали в улицу Арибау, где жили мои родственники; платаны в тот год, несмотря на октябрь, были одеты густою листовой, а дыхание людей, спящих в глубине домов, за темными балконами, согревало окутывавшую улицу тишину. За нами, как след за лодкой, тянулся грохот колес, он отдавался у меня в голове. Вдруг наша колымага закачалась, заскрипела и остановилась.

– Приехали, – сказал извозчик.

Я оглядела дом, возле которого мы стали. Ряды одиноких балконов хранили за чугунными решетками семейные тайны. На какой балкон буду я выходить? Угадать мне было не под силу.

Дрожащей рукой дала я ночному сторожу мелочь. Лязгнули, заскрежетали двери, и я стала медленно взбираться по лестнице, с трудом волоча чемодан.

Оказалось, что в моей памяти все было иным: этих узких выщербленных мозаичных ступеней, слабо освещенных электричеством, я совсем не помнила.

Внезапно, уже у дверей нужной мне квартиры, меня охватил страх: я боялась будить незнакомых людей, но в конце-то концов они мои родственники – несколько секунд я колебалась, потом робко нажала кнопку звонка; на мой зов никто не откликнулся. Сердце заколотилось, я снова позвонила и услышала дрожащий голос:

– Иду, иду.

Шаркающие шаги, неловкие руки отодвигают засовы.

Все, что было потом, показалось мне каким-то кошмаром.

Прихожую освещала одна-единственная слабая лампочка, ввинченная в затянутую паутиной великолепную люстру. В темной глубине громоздилась сваленная в кучу, словно при переезде, мебель. А на переднем плане – яркое пятно: дряхлая старушка в длинной белой рубахе и накинутом на плечи черном кружевном платке. Мне хотелось думать, что я ошиблась квартирой, но у несчастной старушки сохранилась прежняя улыбка, необыкновенно добрая и ласковая, и я сразу поверила, что передо мной моя бабушка.

– Это ты, Глория? – спросила она шепотом.

Я не в силах была рта раскрыть и только покачала головой, но бабушка не видела меня в темноте.

– Проходи, проходи, доченька. Что ты там делаешь? Господи помилуй! Лишь бы только Ангустиас не узнала, что ты возвращаешься в такое время!

Обескураженная, я втащила чемодан и притворила за собой дверь.

Бедная старушка была сбита с толку и забормотала что-то невразумительное.

– Ты не узнаешь меня, бабушка? Это же я, Андрея.

– Андрея?

Она растерянно глядела на меня. Силилась припомнить.

На нее было тяжко смотреть.

– Да, бабушка, миленькая, – Андрея, твоя внучка… Я не смогла приехать утром, как писала.

Бабушка все никак не могла взять в толк мои слова. Но тут в дверях, выходивших в прихожую, показался худой высокий мужчина в пижаме. Он сразу понял, в чем дело. Это был дядя Хуан. Глаза и щеки у него совсем ввалились, и лицо при тусклом свете единственной лампочки напоминало череп.

Он стал хлопать меня по плечу, называя «племянницей»; тут и бабушка бросилась мне на шею и, вглядываясь в лицо светлыми, полными слез глазами, зашептала: «Бедняжка… бедняжка».

Было в этой встрече что-то тоскливое, а в квартире стояла удушливая жара, будто застоявшийся в четырех стенах воздух скис или протух. Подняв глаза, я вдруг увидела похожие на привидения фигуры. Мурашки поползли по коже, когда из полумрака выступила женщина, одетая в длинное, как ночная рубашка, черное платье. Женщина была страшная, вся какая-то растерзанная, зеленоватые зубы скалились в жуткой улыбке. Следом за ней, громко зевая, вышел пес, тоже черный, словно и он носил траур. Никогда еще ни одно живое существо не вызывало во мне такого отвращения, как эта женщина. Потом мне сказали, что она служанка.

Позади дяди Хуана стояла другая женщина, молодая, со спутанными рыжеватыми волосами над остреньким белым личиком; изможденная и вялая, она двигалась расслабленно, будто мокрая простыня колыхалась на ветру, и это еще усиливало и без того тягостное впечатление от всей этой сцены.

Бабушкина голова все еще прижималась к моему плечу, я чувствовала ее тяжесть; и все фигуры вокруг казались мне вытянутыми и мрачными. Вытянутыми, неподвижными, печальными, словно пламя свечей, зажженных возле покойника.

– Ну хватит, мама, все хорошо, все в порядке, – услышала я сухой и несколько недовольный голос.

Я поняла, что за моей спиной стоит еще одна женщина. Она положила руку мне на плечо и взяла за подбородок. Я высокого роста, но тетя Ангустиас оказалась еще выше, и мне пришлось смотреть на нее снизу вверх. В жесте ее сквозило пренебрежение. Седеющие волосы Ангустиас рассыпались по плечам, узкое темное лицо было по-своему красиво.

– Из-за тебя я все утро просидела на вокзале! Могло ли мне прийти в голову, что ты приедешь среди ночи!

Она выпустила мой подбородок и высилась теперь надо мной в белой рубахе до пят и в длинном капоте.

– Господи боже мой! Ну и дела! В такое время девочка одна…

Я услышала, как Хуан проворчал:

– Эта ведьма Ангустиас вечно все испортит!

Ангустиас притворилась, что не слышит.

– Ну, ладно. Ты, наверное, устала. Антония! – обратилась она к женщине в черном. – Приготовьте постель сеньорите.

Конечно, я устала и к тому же чувствовала себя чудовищно грязной. Все эти люди, двигавшиеся здесь рядом со мной или просто глядевшие из полумрака забитой мебелью прихожей, заставили меня вновь почувствовать налипшую на тело грязь и сажу. Хоть бы глоток свежего воздуха!

Я заметила, что растрепанная женщина, одурев со сна, с одинаковой улыбкой смотрит и на меня, и на мой чемодан; я тоже бросила взгляд на чемодан, и мой дорожный спутник показался мне трогательно беззащитным провинциалом. Обмотанный веревками облезлый чемодан стоял рядом со мной, как раз посреди всего сборища.

Подошел Хуан.

– Ты незнакома с моей женой? – И он подтолкнул ко мне растрепанную женщину.

– Меня зовут Глория, – сказала она.

Я увидела, что бабушка смотрит на нас с тревожной улыбкой.

– Что вы, что вы! За руку!.. Да разве так годится? Поцелуйтесь, девочки… Вот так! Вот так!

Глория шепнула мне:

– Страшно?

И мне действительно стало не по себе, когда я увидела, как лицо Хуана перекосила судорога, будто он прикусил себе щеку. На самом деле он улыбался.

Тетя Ангустиас опять принялась командовать:

– Пошли! Пора спать, уже поздно.

– Мне бы хотелось немного помыться, – сказала я.

– Что? Говори громче. Помыться?

На меня изумленно уставилось несколько пар глаз. Глаза тети Ангустиас и остальных родственников.

– У нас нет горячей воды, – проговорила наконец Ангустиас.

– Не важно.

– Ты рискнешь принять душ в такое время?

– Рискну, – сказала я. – Да, рискну.

Какое облегчение почувствовать на своем теле холодную воду! Какое облегчение стать недосягаемой для взглядов этих странных существ! Я подумала, что ванной комнатой здесь, должно быть, никогда не пользуются. В пятнистом зеркале над умывальником (какой тусклый зеленоватый свет во всей квартире!) отражался низкий потолок, весь в паутине, и среди сверкающих нитей воды мое тело: я стою на цыпочках в грязной фаянсовой ванне и изо всех сил стараюсь не коснуться черных стен.

Ванная комната походила на логово ведьм. Закопченные стены, казалось, хранили следы скрюченных пальцев, воплей отчаяния. Уродливые выбоины разевали беззубые рты и сочились сыростью. Над зеркалом (некуда больше было девать!) повесили мрачный натюрморт: белесые рыбы и луковицы на черном фоне. Из перекошенных кранов улыбалось безумие. Точно в пьяном бреду мне стала мерещиться всякая всячина. Резким движением я закрыла душ – исчез хрустальный, добрый волшебник, и снова я оказалась одна среди всей этой грязи.

Как я заснула в ту ночь – не знаю. В отведенной мне комнате стоял рояль с открытой крышкой. По стенам висели зеркала в богатых рамах. Некоторые очень дорогие. Китайское резное бюро, картины, мебель, обитая узорной тканью. Комната походила на чердак нежилого дворца и считалась, как я позднее узнала, гостиной.

Покрытая черной накидкой турецкая тахта, на которой я должна была спать, возвышалась посреди комнаты, между двух рядов ободранных кресел, словно катафалк, окруженный скорбными фигурами. В огромной люстре под потолком не было лампочек, и на рояль поставили свечу.

На прощанье Ангустиас перекрестила мне лоб, а бабушка ласково обняла. Я почувствовала, как бьется, словно зверек, ее сердце.

– Если ты проснешься и тебе станет страшно, доченька, позови меня, – тонким дрожащим голосом сказала она. И таинственно прошептала мне на ухо: – Я никогда не сплю, доченька. Всегда что-нибудь делаю по дому. Никогда, никогда не сплю.

Они наконец ушли, оставив меня одну в забитой мебелью комнате, среди колышущихся теней, которым пламя свечи дарило подспудную жизнь. Смрад, стоявший во всей квартире, в этой комнате так и бил в нос. Пахло кошками. Задыхаясь, не без риска сломать себе шею, я, как на горную вершину, вскарабкалась на спинку кресла: за пыльными бархатными занавесями виднелась дверь, и мне хотелось ее отворить. Но это мне удалось, лишь насколько позволяла мебель. Я увидела, что комната выходит на одну из открытых галерей, благодаря которым так светло в барселонских квартирах. Вверху, в мягкой мгле, дрожали три звезды, и при виде их мне вдруг захотелось плакать, будто я неожиданно встретилась со старыми друзьями.

Вместе с трепетным светом звезд на меня нахлынули воспоминания о том, как я ехала по Барселоне, переполненная мечтами, надеждами и иллюзиями, и вдруг оказалась среди этих безумных людей и странных вещей. Мне страшно было лечь в постель, похожую на гроб. Помню, что, когда я задула свечу, меня всю трясло от необъяснимого ужаса.

II

На рассвете сбившиеся простыни сползли на пол. Я замерзла и натянула их на себя.

Пошли первые трамваи, и звонки, приглушенные стенами и запертыми дверьми, долетели до моих ушей, как и в то лето, когда семилетней девочкой я в последний раз приезжала к дедушке с бабушкой. И тотчас же всплыл образ, зыбкий, но сочный и свежий, словно навеянный запахом недавно сорванного плода, образ того, что было в моей памяти Барселоной: утро, грохочут первые трамваи, и тетя Ангустиас проходит мимо постели к балкону опустить жалюзи, – сквозь них просачивается слишком много света; или ночь – жара не дает мне спать, шум плывет в гору по улице Арибау, через открытый балкон ветерок доносит снизу запах платанов, зеленых и пыльных. Политые водой тротуары и множество людей, пьющих в кафе прохладительные напитки, – это тоже Барселона. Все остальное – ярко освещенные магазины, машины, шум и звон, все, вплоть до вчерашней поездки с вокзала, которая тоже что-то прибавила к моему ощущению этого города, – все это было чужое, ненастоящее; оно было сооружено искусственно, чересчур тщательно отделано и потому потеряло изначальную свежесть.

Не открывая глаз, я снова почувствовала, как меня заливает горячая волна счастья: я в Барселоне. Слишком долго мечтала я об этом, и первый городской шум, внятно сказавший мне, что мой приезд в Барселону такая же подлинная реальность, как мое тело, как колючее прикосновение грубой накидки к моей щеке, не мог не показаться мне чудом. «Должно быть, мне приснился ночью дурной сон», – думала я, радуясь своему пробуждению.

– Открыв глаза, я увидела, что на меня смотрит бабушка. Но не вчерашняя старушка, маленькая, иссохшая, а молодая женщина с продолговатым лицом под тюлевой вуалеткой, спускающейся со шляпы, какие носили в прошлом веке. Женщина нежно улыбалась, и голубой шелк ее платья мягко переливался. Рядом с ней, немного в тени, – мой дедушка, очень красивый, голубоглазый, с прямыми бровями и густой каштановой бородой.

Я не видела ни бабушки, ни дедушки в ту пору их жизни, и мне захотелось узнать имя художника, подписавшего портреты. Такими они были, когда полвека назад приехали в Барселону. Существовал длинный и запутанный рассказ об их любви – я уж толком не помнила его, – кажется, что-то насчет разорения. Но в те времена мир был полон оптимизма, а они очень любили друг друга. Они въехали в эту квартиру на улице Арибау, когда ее только начинали застраивать. Вокруг еще было много свободных участков. И кто знает, быть может, запах земли напомнил бабушке какой-нибудь сад совсем в других краях. Я вообразила себе, как она, в этом голубом платье и в этой же изящной шляпке, впервые переступает порог пустой квартиры, еще пахнущей краской.

«Хорошо здесь поселиться, – возможно, думала она, глядя в окно на незастроенное поле. – Здесь как за городом. Так спокойно! И сам дом такой чистый, такой новый».

Они ведь приехали в Барселону совсем с иными мечтами, иными надеждами, нежели я: они искали тишины, спокойной размеренной работы. Тихой пристанью стал для них тот город, который мне пришло в голову выбрать ареной для моей новой, деятельной жизни.

Квартира с восемью балконами украсилась шторами и занавесями: кружева, бархат, банты; из баулов извлекались на свет безделушки, иногда довольно ценные; не осталось пустых углов. И пустых стен тоже. Украшенные завитушками часы подарили дому ритмично бьющийся пульс, а рояль (ну как можно без рояля?) – томные кубинские мелодии для предвечернего отдыха.

И хотя дедушка с бабушкой были не очень молоды, у них, как в сказке, было много детей. Тем временем улица Арибау все застраивалась. Дома, такие же высокие, как их дом, даже еще выше, спаялись в огромные тесные кварталы. Деревья все шире раскидывали ветви, и наконец, словно для того, чтобы отметить эту улицу, по ней пустили трамвай. Дом старел, его ремонтировали, он не раз менял хозяев и привратников, а дедушка с бабушкой все так и жили на своем втором этаже, будто они были там чем-то неизменным, навеки предопределенным.

Здесь прошли самые чудесные дни моего детства, тогда у дедушки с бабушкой не было других внуков. Дом уже оказался в центре города, в огнях фонарей, в уличном гаме – городской прибой бился о его балконы, задернутые бархатными шторами. В квартире тоже все кипело, слишком много было народу. Меня захватывал этот водоворот. Дяди и тети покупали мне лакомства и награждали ими за проделки над другими членами семейства. У дедушки и бабушки волосы побелели, но оба еще были крепкие старики и смеялись моим детским выходкам. Неужели все это было так давно?

Все настолько переменилось в доме, что у меня родилось ощущение какой-то неуверенности, и это ощущение обострилось при мысли о неизбежной встрече с теми, кого я мельком видела прошлой ночью.

«Какими-то они окажутся?» – думала я и не вставала, боясь встретиться с родственниками.

При дневном свете комната меня не пугала, но все равно в ней царили хаос и мерзость запустения. Дедушкин и бабушкин портреты висели криво, без рам, на темных обоях проступали пятна сырости; солнечный луч, в котором плясали пылинки, подбирался к портретам.

Мне хотелось думать, будто и дедушка и бабушка давно умерли. Мне хотелось думать, будто между молодой дамой в вуалетке и этой мумией, этой маленькой, до неузнаваемости изменившейся старушкой, открывшей мне дверь, нет ничего общего. И все же бабушка была жива, хоть и выглядела такой жалкой среди всей этой бесполезной рухляди, которая с годами все скапливалась и скапливалась в ее доме.

После смерти дедушки – с тех пор прошло уже три года – семья решила снимать только полэтажа. Лавиной обрушилась на всех лишняя утварь и мебель, и тогда рабочие, нанятые заложить двери, ведущие на другую половину, беспорядочно нагромоздили до самого потолка весь этот хлам. А потом временный беспорядок превратился в постоянный…

В том самом кресле, на которое я взбиралась ночью, умывался на солнышке облезлый кот. Тварь эта казалась такой же дряхлой, как все вещи вокруг. Кот посмотрел на меня своими необыкновенными глазищами: казалось, что на мордочке у него, над поседелыми усами, поблескивали зелеными стеклами очки. Я протерла глаза и снова посмотрела на кота. Он выгнулся, на тощей спине проступили позвонки. Мне подумалось, что он удивительно похож на всех обитателей этого дома: тот же эксцентрический и вдохновенный вид, который достигается долгим постом, затворничеством, а возможно, и привычкой к мудрствованиям. Я улыбнулась коту и стала одеваться.

Отворив дверь, я очутилась в темной, забитой мебелью прихожей, в которую выходили почти все комнаты. Напротив была столовая, ее открытый балкон освещало солнце. Я направилась туда и по дороге споткнулась о кость, обглоданную собакой. В комнате никого не было, только смеялся попугай и бормотал что-то свое. Эта птица мне всегда казалась безумной: попугай пронзительно орал в самые неподходящие минуты. На большом столе стояла забытая пустая сахарница. На кресле валялась выгоревшая резиновая кукла.

Мне хотелось есть, но еда была только изображена на натюрмортах, развешанных по стенам, и я как раз рассматривала их, когда меня позвала тетя Ангустиас.

Тетина комната была смежной со столовой. Балкон ее выходил на улицу. Тетя сидела ко мне спиной за письменным столиком. Я остановилась, с изумлением оглядывая комнату: она оказалась чистой и прибранной, какой-то чужеродной в этом доме. Зеркальный шкаф, большое распятие, которым была загорожена дверь в прихожую, в изголовье кровати – телефон.

Тетя повернула голову и не без удовлетворения поглядела на мое изумленное лицо.

Мы обе молчали, потом я, все еще стоя в дверях, улыбнулась как можно приветливее.

– Входи, Андрея, – сказала она. – Садись.

Я заметила, что при дневном свете Ангустиас словно распухла, под зеленым халатом вырисовывались пышные формы; усмехнувшись про себя, я подумала, что мои первые впечатления не очень-то соответствовали истине.

– Дитя мое, не знаю, как тебя воспитывали…

(Ангустиас уже первые слова произнесла так, как будто собиралась говорить речь).

Я открыла было рот, но она подняла палец, призывая к молчанию.

– Да, я знаю, что ты некоторое время училась при монастыре, знаю, что ты провела там почти всю войну. Это для меня, конечно, какая-то гарантия… и все же… вот эти два, года, что ты жила у твоей двоюродной сестры… семья твоего отца всегда была какой-то странной… к тому же жизнь в деревне… Как ты прожила эти два года?

Не скрою от тебя, Андрея, что голова моя всю ночь была занята мыслями о тебе. Заботиться о тебе, научить тебя послушанию – задача очень трудная. Справлюсь ли я с ней? Думаю, что да, но облегчить мне эту задачу можешь только ты.

Она мне не давала слова вымолвить, и я лишь изумленно глотала ее слова, не понимая их толком.

– Город, дитя мое, это ад. А во всей Испании нет хуже ада, чем Барселона… Меня расстроил твой вчерашний приезд с вокзала. Одна! Ночью! Мало ли что могло случиться. Людей здесь несметное множество, и каждый норовит другому ножку подставить. Как осторожно себя ни веди, все будет мало – всюду подстерегают дьявольские соблазны. Девушка в Барселоне должна быть неприступна, как крепость. Ты понимаешь?

– Нет, тетя.

Ангустиас посмотрела на меня.

– Не очень-то ты сообразительна, деточка.

Мы снова помолчали.

– Скажу тебе то же самое иначе. Ты моя племянница, а значит – девочка из хорошей семьи, скромная, богобоязненная и невинная. Если за тобой не смотреть, тебя в Барселоне будет подстерегать множество опасностей. Поэтому знай заранее, что я не дам тебе и шагу ступить без моего разрешения. Теперь понимаешь?

– Да.

– Хорошо, перейдем к другому вопросу. Зачем ты приехала?

– Учиться, – мгновенно ответила я.

От ее вопроса мне стало не по себе.

– Учиться литературе и языкам? Знаю, получила письмо от твоей двоюродной сестры Исабели. Учись, я не против. Но только не забывай, что всем этим ты будешь обязана нам, родным твоей матери, и что цели своей ты достигнешь лишь благодаря нашей доброте.

– Не знаю, знаешь ли ты…

– Знаю. Ты получаешь пенсию, двести песет в месяц. По нынешним временам тебя и полмесяца на них не прокормить. Может быть, ты заслужила стипендию?

– Нет, но я не должна платить за учение.

– Это не твоя заслуга, просто полагается тебе как сироте.

Я опять смутилась, но тут Ангустиас неожиданно повернула разговор в другую сторону.

– Должна тебя кое о чем предупредить. Как мне ни больно говорить худо о моих братьях, я должна сказать, что после войны нервы у них немного не в порядке… Оба они страдали, дитя мое, и сердце мое болит за них… Мне они платят черной неблагодарностью, но я их прощаю и молю за них господа. Однако я вынуждена предостеречь тебя, чтобы ты была начеку…

Она понизила голос и зашептала почти нежно:

– Твой дядя Хуан женился на совсем неподходящей женщине. Она калечит ему жизнь… Андрея, если я узнаю, что ты с ней дружишь, помни, мне это будет очень тяжело и неприятно, я буду безмерно огорчена.

Я сидела против Ангустиас на жестком стуле, и край сиденья впивался сквозь платье мне в ноги. Настроение у меня совсем испортилось; ведь по ее словам выходило, будто без разрешения я и шагу ступить не смогу. И я безжалостно осуждала свою тетку – такую необразованную, такую деспотичную женщину. Но мне столько раз случалось неправильно судить о людях, что и теперь еще я не уверена, была ли я к ней справедлива. Точно знаю лишь одно: тетя сделалась мне противна, когда сладким голосом принялась нашептывать гадости про Глорию. Кажется, я подумала, что, пожалуй, не лишне и огорчить немного тетку, и стала украдкой ее рассматривать. Оказалось, что черты ее лица вовсе не безобразны, а руки, так те просто красивы. Пока она сыпала без остановки приказаниями и советами, я все искала в ее внешности что-нибудь отталкивающее. И когда Ангустиас уже готова была меня отпустить, я вдруг увидела ее грязно-серые зубы…

– Поцелуй меня, Андрея, – попросила она в эту самую секунду.

Я коснулась губами ее волос и, раньше чем она успела удержать меня и поцеловать, убежала в столовую. Там уже были люди.

Я сразу увидела Глорию: одетая в старое кимоно, она кормила с ложечки кашей маленького ребенка. Глория улыбнулась мне и поздоровалась.

На душе было тяжело, словно меня придавило низкое предгрозовое небо, и, должно быть, не я одна чувствовала во рту вкус пыли, как это бывает, когда нервы напряжены.

На противоположном конце стола сидел мужчина с вьющимися волосами и приятным, умным лицом, он смазывал револьвер. Я знала, что это другой мой дядя – Роман. Дядя сразу же подошел ко мне и ласково поцеловал. Черный пес, которого я видела прошлой ночью, – он вышел следом за служанкой, – не отставал от него ни на шаг, дядя объяснил мне, что пса зовут Гром и что это его собака. Животные, казалось, инстинктивно тянулись к Роману. Даже я почувствовала, как мне делается хорошо и радостно от его сердечной щедрости. Он вытащил из клетки попугая и заставил его проделать в мою честь разные штуки. Пернатая тварь продолжала бормотать какие-то слова. Неожиданно я поняла, что это ругательства. Роман счастливо смеялся:

– Уж очень он привык, бедняга, их слышать!

Между тем Глория, позабыв о каше, глядела на нас, раскрыв рот.

Романа вдруг словно подменили, я даже растерялась.

– Видала, до чего глупа эта женщина? – сказал, вернее, заорал он, хотя, за все это время ни разу и не взглянул на Глорию. – Ты только обрати внимание, как эта зараза глядит на меня!

Я смутилась. Глория нервно крикнула:

– Вовсе я на тебя не смотрела.

– Слышишь? – Роман по-прежнему обращался ко мне. – Эта дрянь еще смеет со мной разговаривать. Бесстыжая!

Я подумала, что Роман сошел с ума, и в ужасе взглянула на дверь. На голоса вышел Хуан.

– Не вызывай меня на ссору, Роман! – закричал он.

– Ну ты, подтяни-ка штаны да заткнись! – повернулся Роман к нему.

Хуан подошел к брату, лицо у него исказилось; они стояли друг против друга, как бойцовые петухи, в позе их было что-то смешное и в то же время страшное.

– Попробуй тронь меня, – сказал Роман. – Ну, доставь мне удовольствие, попробуй…

– Тронуть тебя? Да мне бы давно убить тебя надо…

Хуан был вне себя. Вены на лбу вздулись, но с места он не сдвинулся. Так и стоял со сжатыми кулаками.

Роман спокойно смотрел на него, потом заулыбался.

– Вот револьвер, – сказал он ему.

– Не толкай меня на это! Сволочь! Не толкай! А не то…

– Хуан! – взвизгнула Глория. – Иди сюда!

Над ее головой закричал попугай, и я посмотрела на возбужденное лицо Глории, на растрепанные рыжие волосы. Никто не обращал на нее внимания. Хуан только мельком взглянул на жену.

– Вот мой револьвер! – опять сказал Роман, а Хуан все сжимал кулаки.

Глория снова завизжала:

– Хуан! Хуан!

– Молчи, проклятая!

– Иди сюда! Иди!

– Молчи!

Мгновенно гнев Хуана перекинулся на жену, он осыпал ее оскорблениями. Она тоже кричала, потом заплакала.

Роман с любопытством смотрел на них, затем повернулся ко мне и спокойно сказал:

– Не пугайся, малышка. Такое здесь творится каждый день.

Он спрятал револьвер в карман – ствол блеснул у него в руках, черный, заботливо смазанный. Роман улыбнулся мне, потрепал по щеке и спокойно вышел из столовой, а ссора между Хуаном и Глорией тем временем бурно разгоралась. В дверях Роман столкнулся с бабушкой, которая возвратилась с мессы, и на ходу обнял ее. Бабушка вошла в столовую в ту самую минуту, когда из своей комнаты высунулась раздраженная тетя Ангустиас и попросила всех замолчать.

Хуан схватил тарелку с кашей и швырнул ей в голову. Он плохо прицелился, тарелка угодила в дверь, которую тетя Ангустиас мгновенно захлопнула. Ребенок плакал и пускал слюни.

Хуан понемногу успокаивался. Бабушка, вздыхая, сняла с головы черную шаль.

И тут пришла служанка накрывать стол к завтраку. Как и прошлой ночью, эта женщина всецело завладела моим вниманием. На ее безобразном лице застыла отвратительная победоносная гримаса. Дерзко напевая вполголоса, она расстилала продранную скатерть и расставляла чашки, словно увенчивая этими действиями скандал.

III

– Ну что, девочка, понравилось тебе? – спросила Ангустиас, когда мы, все еще жмурясь от яркого солнца, входили в квартиру.

Спрашивая, она ухватила меня за плечо и притянула к себе. Если Ангустиас обнимала меня или называла ласковыми именами, я испытывала такое чувство, будто обычный порядок вещей в мире нарушался. До такой степени это было неестественно. Хоть мне и пора было бы привыкнуть, потому что Ангустиас обнимала меня и говорила разные сладенькие словечки очень часто.

Иногда я думала, что во мне для Ангустиас заключено нечто притягательное и мучительное. Она так и ходила вокруг. Стоило мне забиться в какой-нибудь угол, как она уже искала меня. Если она видела, что я смеюсь или с интересом разговариваю с кем-нибудь из домашних, в тоне ее появлялась вкрадчивость, она садилась рядом и с силой прижимала мою голову к своей груди. Шея болела, но, подчиняясь ее властной руке, я вынуждена была оставаться в неудобной позе, пока она сладким голосом читала мне нотацию. Если же ей казалось, что я чем-то расстроена или напугана, она бывала очень довольна и говорила со мной твердо и уверенно.

Я сгорала от стыда, когда мне случалось выходить из дому вместе с ней. Она нахлобучивала на голову бурую шляпу, украшенную петушиным пером, которое придавало ее суровой физиономии воинственный вид, а меня заставляла надевать старую, синюю. Вдобавок и костюм сидел на мне неважно. В то время я еще плохо умела сопротивляться и, повинуясь Ангустиас, мчалась вместе с нею по улицам, которые казались мне уже не такими заманчивыми и сказочно прекрасными, какими я их воображала.

– Не верти головой, – говорила Ангустиас. – Не глазей по сторонам.

Если мне и удавалось забыть, что она рядом, то всего лишь на мгновенье.

Иногда нам встречались мужчина или женщина, в облике которых было что-то необычное, неизъяснимое, мое воображение неслось им вслед, и мне хотелось повернуть и пойти за ними. Вот тогда-то я и вспоминала о том, как выглядим мы с Ангустиас, и заливалась краской.