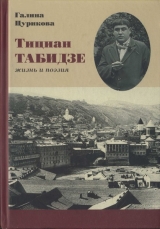

Текст книги "Тициан Табидзе: жизнь и поэзия"

Автор книги: Галина Цурикова

Соавторы: Тициан Табидзе

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)

Солдаты, голодные, набитые в грязные, завшивленные казармы, роптали. Интенданты их обворовывали нещадно. Армия до начала сражений теряла и воинский дух, и облик.

Офицеры жили на квартирах, не вылезали из кутежей.

Меньшевистское правительство заигрывало с немцами, с союзниками – тоже. Без боя сдали туркам Батум.

Тициан фальши не выносил. Еще генерал на смотру не досказал своей длинной патриотической речи, а Табидзе вышел из строя, пошел через плац, неловко сутулясь, волоча за собой по земле размотавшиеся обмотки. Не оглядываясь – от позора подальше! Генерал было вспылил: что такое? Ему объяснили: это – известный поэт!

Стихотворение называется «Второе апреля». 2 апреля – день рождения Тициана Табидзе. В этот день ему всегда вспоминался отцовский дом и Орпири. В 1918 году был горький апрель:

«Батуми сдали, и по Орпири идут татары. Кровавый апрель рыдает цветением персиков… Душе поэта скоро четверть столетья, а мне кажется, будто бы я родился раньше, чем Грузия. Вот она, роковая минута, – Пьеро надевает красную шапку и на мгновение превращается в Гарибальди…» (из подстрочного перевода).

Подвигу не дано было осуществиться.

Ярко сверкают страны моей звездные выси…

Ванкский собор! Одиноко стою пред тобою.

В это мгновенье не думает больше Тбилиси

Об эшафоте, куда возведет он былое…

Новый позор обречен в эти дни испытать я —

Горе Халдее! Без сил я стою на дороге…

Копоть родных очагов – вот душа моя, братья,

Нет, не вино, – только слезы одни в моем роге!

Перевод С. Ботвинника

Унизительное хозяйничанье в Грузии немцев, турок, потом англичан, явившихся для «поддержки» государственной «независимости» отделившегося от России Закавказья. Гвардейцы зато одерживали «победы» над крестьянами: было подавлено несколько народных восстаний на окраинах Грузии; в Цхинвальском ущелье расстреляны были тысячи восставших против меньшевистского правительства осетин, – гниющие трупы запрудили исток Лиахвы; 11 февраля 1918 года был расстрелян рабоче-солдатский митинг в Александровском саду в Тифлисе. Меньшевистское правительство само себя разоблачало, обнажая антинародную, антидемократическую сущность свою.

Многие годы спустя, уже будет 1936 год, покажется Тициану: похоже! – но он не решится и вычеркнет это из набросков автобиографии – побоится сравнить: «признаться – и они тоже были в плену, как потом оказалось, у мелкобуржуазных демагогов, величавших себя социал-демократами, но после Октября резко обнаживших свою социал-фашистскую природу».

Патриотический порыв сменили другие страсти: бессмысленная вражда между народами многонационального Кавказа. «Местное население уничтожало друг друга, – писал позднее в одном из своих очерков Тициан Табидзе. – Армяне выволакивали из поездов татар, татары – армян. Грохотали маузеры, сверкали кинжалы… Сколько людей сорвалось в бездну. Навеки потеряны их могилы».

«Война» грузин и армян…

Табидзе не был безучастным свидетелем всего этого позора. В разгар «войны» он в газете «Сакартвело» печатает открытое письмо известному армянскому поэту, председателю армянских землячеств в Тифлисе Ованесу Туманяну; он решительно осуждает подобный «метод» решения национальных вопросов грузинскими меньшевиками и армянскими дашнаками, он призывает грузин и армян к интернациональной дружбе. Обращаясь к мужеству и авторитету замечательного поэта, Тициан Табидзе предлагает ему тоже выступить против позорной войны. Тициан рассчитывал на исключительное влияние, какое имел Ованес Туманян на своих соотечественников. «Это было поистине патриархальное влияние, свойственное людскому обществу лишь в древности, – вспоминал Тициан. – Поэта слушался не только народ, но и главари, которым почти всегда свойственна уверенность в собственной непогрешимости. Влияние Ованеса Туманяна на свой народ мне напоминало авторитет Ильи Чавчавадзе, о котором наше поколение знает по преданию». Ованес Туманян был истинным патриотом, и вместе с тем он отечески любил и грузинский народ. В войне с турками совсем недавно погиб его старший сын, – он тогда же отправил на фронт сестрами милосердия своих дочерей; но когда началась грузинско-армянская провокация, он же писал в Ереван своим детям, что проклянет их, если они примут участие в этой грязной затее. Ованес Туманян ответил пространным письмом на призыв Тициана Табидзе. Оба послания обошли всю закавказскую прессу, оказав определенное влияние на организацию общественного мнения.

«Три года от Октября до советизации Грузии, близость с друзьями из молодых большевиков, работников грузинского подполья, – внесли некоторую трезвость в сознание, но этого было недостаточно для нашей перестройки», – писал в автобиографии Тициан.

Один из друзей Тициана впоследствии сравнивал Тифлис того времени с «Фантастическим кабачком» (так называлось одно из самых экстравагантных литературных кафе).

Тициану Табидзе Тифлис виделся балаганом.

Идет запутанная, темная игра: обделываются тайные дела, плетутся интриги, ширится стихия спекуляции и разврата. В кружении зловещей карусели мелькают представители Антанты и бежавшие из России профессора, политики, знаменитые художники и музыканты, поэты, балерины, исполнительницы цыганских романсов, дамы из общества и проститутки…

На забаву иностранцам воскрешалась экзотика – пили вино из рога!

Тюрьмы были переполнены. Расстреливали большевиков и дезертиров.

Пахло порохом и кокаином.

Все это напоминало пляску на просыпающемся вулкане.

…его пугала невидимая пропасть под ногами.

Русская поэтесса Нина Лазарева, жившая в те годы в Тифлисе, в 1918 году посвятила Тициану Табидзе стихи, в которых называла его «царем», но сравнивала с загнанным зверем. «Царь и ребенок, заклейменный крестом Халдеи», – скажет о нем Паоло Яшвили в своем стихотворном послании.

Сам Тициан себя назовет «королем халдейского балагана».

Он тот же – Пьеро. Но впервые с такою пристальностью он вглядывается в себя, уже не придумывая себе поэтической «маски», как прежде бывало, не нагнетая скорбных переживаний; теперь его трагическое мироощущение стало совсем реально. «Пьеро» – не поза; он – то, что иногда называют «лирический герой»: объективированное авторское «я», наделенное цельностью характера, личности, судьбы…

Образ поэта.

«Ну, старая кляча, пойдем ломать своего Шекспира!» (Кин)

В этих словах, которые Блок взял эпиграфом к стихотворению «Балаган», Тициан ощущал свое состояние – привычной усталости: театральщины, утомительно вросшей в жизнь, дешевой, банальной, вечной…

Над черной слякотью дороги

Не поднимается туман.

Везут, покряхтывая, дроги

Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина

Еще бледней, чем лик Пьеро.

И в угол прячет Коломбина

Лохмотья, сшитые пестро…

Тащитесь, траурные клячи!

Актеры, правьте ремесло,

Чтобы от истины ходячей

Всем стало больно и светло!

В тайник души проникла плесень,

Но надо плакать, петь, идти,

Чтоб в рай моих заморских песен

Открылись торные пути.

Нельзя сказать, что эти старые блоковские стихи, давно известные Тициану, вдруг стали для него образцом, поэтическим руководством, – просто они отвечали его настроению в данный момент. Он умел жить стихами, он вживался в стихи и не мог уже сбросить с себя лохмотья «ходячих истин», уйти из этого «театра», как он ушел из армейского строя во время парада.

Пьеро – «двойник» поэта, в душе которого живет память о прежнем, ином существовании; его тревожит мистика необъяснимых предчувствий и мелкая проза будней, в которой он тонет.

Тема блоковская – заново и по-своему пережитая.

У Блока – в «Ночной фиалке»:

Был я нищий бродяга,

Посетитель ночных ресторанов,

А в избе собрались короли;

И запомнилось ясно.

Что когда-то я был в их кругу

И устами касался их чаши…

У Тициана Табидзе:

«И знаю я, откуда я пришел, какой страны горячее солнце жгло меня, у меня был великий предшественник, на Спасителя был похож». Так начинается стихотворение, написанное еще в конце 1917 года, «Король балагана»:

…Когда не пою – на душе моей радость.

Не хочу судить современников строго,

Старинных заветов запомнил я святость

И люблю молиться забытому богу.

Жонглера звездами, мага-поэта,

Вспоминаю песни ночью я чутко.

Просыпаюсь в огнях ресторанного света.

Мне в петлицу приколет нарцисс проститутка.

Хрипло стонет вблизи оркестр исступленный,

Негр хмельной танцует, шатаясь.

Я, изорванный весь, я, пристыженный,

Позвонив, бегу, от лакеев скрываясь.

Так, быть может, умру я, король балагана.

Королем я был на земле неизменно.

Не забудьте поэтов, что умерли рано,

Что о боге томились смиренно.

Этот наивный и негладкий, в ту далекую пору созданный перевод Татьяны Вечорки передает настроение оригинала вернее, чем выразительно-чеканный и неточный перевод П. Антокольского:

А в диком оркестре всё трубы хрипят,

Всё пьяные негры кричат.

Оборван и нищ с головы и до пят.

Кабацкий покину я чад…

Он из тех – блоковских «королей».

Пусть не обманет нас кажущаяся бытовая конкретность стихотворения, – это не о кабацкой «романтике»: Тициан – отнюдь не «грузинский Есенин» с его «забубенной славой», с его обнажающей душу лирической откровенностью и тоской. Здесь тоска – иная.

Жизнь – балаган. Он – король балагана: поэт! Помня древние, святые поэтические заветы, он «молится забытому богу», не боясь показаться несовременным, не желая уподобиться современникам. «Король балагана» не забыл солнечных песнопений, посвященных ослепительной, далекой Халдее. Но все вдруг изменилось. Еще недавно он видел свою Халдею в недосягаемой дали, сейчас он видит ее – сквозь кабацкий чад и продажную ласку, оглушенный хриплой музыкой балагана. Прошлое навязывает свой знакомый сюжет:

О родина, смотрю я на тебя

Из сумерек партера.

Мой старый балаган, с тобою снова я —

Бродяга и актер.

От выцвета души твоей не защитили

Ни пестрая фанера,

Ни холст цветной – всё солнцем беспощадно

Расстреляно в упор.

Еще стекаются с актерами фургоны.

Раскрашенные, в блестках,

Сидят фигляры, фокусники, маги;

Борцы шагают в рост.

О братья милые, сегодня с вами я

Сыграю на подмостках.

Поставим «Душу» мы. Старинный этот фарс

Возобновим для звезд…

«Актерами возобновления» называли себя поэты-голуборожцы в первых своих манифестах. Тициан несет это знамя. Но блекнут краски спектакля. Стихотворение «Халдейский балаган» – о том, что происходит вокруг.

Интересно, что эти стихи начинали складываться давно, в Москве еще, – вспомним письмо к Валериану Гаприндашвили от 2 января 1917 года: «Стены моих „Халдейских городов“ растут. Стою я средь пурги: идут жонглеры, фокусники, царицы, старые мастера и конквистадоры. Когда города построятся…» – фраза на этом оборвана. Стихотворение «Халдейский балаган» датировано 22 апреля 1918 года. Манящие издали стены «Халдейских городов» при ближайшем рассмотрении оказались из цветного холста и фанеры.

«Фарс», разыгранный в «балагане», отнюдь не предполагает непременного «разоблачения», это всего лишь обозначение жанра, некогда популярного у бродячих актеров; на балаганных подмостках, среди убогих, истрепанных временем декораций, возобновляется представление вечное, священное – о душе человеческой!

Образ самого певца наполнился новым лирическим содержанием.

В поэзии Тициана Табидзе нет градаций между лирикой и эпосом; личное от исторического не может быть отделено – для поэта оно всё едино; лирика – тот же эпос, бесконечно приближенный, проникающий в душу:

…Пусть о Тамаре, троице святой,

О благости старинной

Расскажет летописца Грузии

Правдивое перо.

А я, склонясь над плачущей моей

Подругой Коломбиной,

Лишь звездам расскажу о ней слезами,

Как преданный Пьеро.

Всегда с тобой рыдать я буду, Коломбина!

И правдой наших слез

Не смыть румян твоих, что положил жестокий

Гример – туберкулез.

Перевод Л. Мальцева

Фарс о «душе», разыгранный на грубых дощатых подмостках, в жизни поэта был настоящей драмой.

Что может быть поэтичного в туберкулезе?

«Тициан был очень расстроен и водил ко мне всех врачей, каких только знал, – вспоминает Нина Макашвили. – А Паоло так нежно и рыцарски любил Тициана, что как умел старался ему помочь: Паоло наполнял мою комнату цветами, пил вместе со мной лекарства, которые я не хотела пить, он даже вместе со мной давал себе делать впрыскивания – лишь бы я согласилась лечиться. А Тициан в это время смущенно сидел на стуле…

Мама рассказывала потом, что когда она увидела их двоих в моей комнате – Паоло и Тициана: один держался молодцевато, высоко поднимая голову, и говорил много, а другой сидел молча и голову совсем опустил, – она сразу догадалась: этот влюблен и посватается.

Моим выбором мама не была довольна. „С ума ты сошла, – говорила она мне. – Кто за таких замуж выходит? Разве годится он для семейной жизни? Ты же сама в нем скоро разочаруешься“. Я только просила ее: – Мама, не уговаривай, дай мне самой разочароваться!»

Тициан писал в Кутаис Валериану Гаприндашвили: «Дорогой Чичико! Каждый день, бесконечно думаю о тебе. Нас с Паоло пугает твое одиночество: видно, ты изойдешь стихами. О наших бессодержательных днях тебе расскажет Паоло. Часто читаю твое стихотворение обо мне и уверился, что ответить тебе достойно я не сумею. Но я как пиявка люблю поэзию. О моем „Ванкском соборе“ тебе расскажет Паоло. Я очень хотел приехать, но Коломбина больна. Эта туберкулезная девушка, видно, будет моей судьбой. Она часто вспоминает тебя и Паоло со слезами. Проверять дружбу Паоло поздно…»

Нину вскоре увезли в санаторий в Абастуман. Тициан и Паоло ее сопровождали. В Боржоми сделали остановку. Долго все вместе бродили в пустом по-весеннему парке; ветер трепал обрывки прошлогодних афиш, возвещавших о выступлении поэтов-голуборожцев. А вечером состоялся импровизированный концерт для собравшихся в комнате, где остановился Тициан, боржомских обитателей и больных.

Паоло вдохновенно читал Бальмонта:

Как испанец, ослепленный верой в бога и любовью,

И своею опьяненный и чужою красной кровью,

Я хочу быть первым в мире, на земле и на воде,

Я хочу цветов багряных, мною созданных везде…

И, стремясь от счастья к счастью, я пройду по океанам,

И в пустынях раскаленных я исчезну за туманом,

Чтобы с жадной быстротою аравийского коня

Всюду мчаться за врагами под багряной вспышкой дня.

И, быть может, через годы, сосчитав свои владенья,

Я их сам же разбросаю, разгоню, как привиденья.

Но и в час переддремотный, между скал родимых вновь

Я увижу Солнце, Солнце, Солнце – красное, как кровь.

Он был неотразим – Паоло Яшвили. Рядом с ним Тициан казался застенчивым и неловким. Тициан читал, конечно, свой «Ванкский собор». Валериан Гаприндашвили тоже приехал в Боржоми, он прочитал только что написанное стихотворение «Больной Коломбине» и еще «Кутаис в ветреную погоду». Мир кружился пыльным смерчем в его поэтической фантасмагории; мелькали образы-тени, как легкий рой привидений, как искры взметенных ветром пылинок…

Когда Коломбину отвезли в санаторий, друзья поехали в Кутаис и оттуда слали ей каждый день телеграммы: почтовые работники еще не видывали такого и однажды все вместе пришли посмотреть на нее, – ей стало не по себе от избытка внимания и заботы.

Из Абастумана, почти не задержавшись в Тифлисе, она уехала надолго в Кахетию, в деревню, к родным…

* * *

«Этого, оказывается, не следовало скрывать» – называется написанное в 1919 году юбилейное стихотворение: оно знаменует конец первого десятилетия в творчестве Тициана Табидзе (он начал печататься в 1909 году).

Эти стихи трагичны:

Дезертиры палят из ружей.

Рыжей кровью течет Лиахва.

Проступив из души наружу,

Прожитое тленом запахло.

Десять лет – будто рябь сквозная,

Страшных снов обугленный свиток.

Как я выдержал, сам не знаю,

Столько горечи, столько пыток.

Для страдающего поэта

Все слова потеряли цену.

Пусть расширилась сцена эта,

Мертвецом я вышел на сцену.

Так в грузинской сказке: бедняга

Набредает на ключ бессмертья.

Он домой воротился с флягой —

Тут ему и крышка, поверьте!

Так с поэтами происходит,

Что, видать, от рожденья хилы.

Если слава их и находит,

То лежит на плитах могилы.

Их стихи – словно кубки яда.

Им отравы скрывать не надо.

Перевод П. Антокольского

Сфера действия поэзии расширилась необычайно, увеличился диапазон поэтических переживаний. Тициан это чувствовал по себе. Его стихи переполнила реальность происходящего: «рыжей кровью течет Лиахва», «обугленный свиток» снов, горечь разочарования – это не просто «отклик» на политические события, на тот же расстрел осетин в Цхинвальском ущелье, которого Тициан никогда не видел, – это лично им пережитое. Окровавленная Лиахва снилась ему годами, жутким символом застревая в стихах. Деревянные подмостки «балагана», хотя бы и «халдейского», способные вместить душевную драму поэта, оказались тесны для народной трагедии; застывшая белая маска Пьеро уже не могла передать всей меры его отчаянья. В новых стихах исчезают «холсты» и «размалеванная фанера»; сама история вот-вот прорвется на сцену…

1919 год был критическим для поэта. В творчестве Тициана Табидзе начался важнейший для него перелом.

В этом году друзья Тициана Табидзе шумно и весело отпраздновали его юбилей. В Кутаисе состоялся большой торжественный вечер, на котором Геронтий Кикодзе, серьезный критик, сделал обстоятельный доклад, сочетав в нем обзор творчества Тициана Табидзе с экскурсами в историю мировой литературы; затем поэты разных городов читали посвященные Тициану стихи и переводы этих стихов (стихи звучали на нескольких языках); произносились приветственные тосты, – один из выступивших чествовал юбиляра на языке художественного свиста. Сам Тициан, которому к тому времени уже исполнилось двадцать четыре года, по мнению старых кутаисских знакомых, стал заметно солидней: куда исчез хрупкий юноша, похожий на застенчивую инфанту? Он обрел уверенность жестов, и голубые глаза его блестели весело, улыбка не сходила с лица.

…Тициана мучила странная эфемерность, как бы нереальность происходящего.

Так называемая «независимость» Грузии в кратчайший срок породила экономические трудности в жизни страны, неразрешимость которых вскоре признали сами ее правители.

В ноябре 1919 года директор департамента торговли и промышленности уже с полной безнадежностью докладывал председателю меньшевистского правительства Ною Жордания: «Скоро полтора года как Грузия стала на путь самостоятельного государственного существования… Беспристрастное наблюдение явлений экономической жизни страны приводит к неизбежному заключению: экономический организм государства в корне расшатан, хозяйственное положение отечества близко к катастрофе… Выпускаемые бумажные денежные знаки давно уже потеряли свое назначение… Создалась банковская спекуляция. В то же время промышленность страдает от отсутствия главнейших элементов, обусловливающих нормальное производство: сырья, топлива, орудий производства, подсобных материалов и капитала… Это повлекло за собой паралич производственных процессов, катастрофическое уменьшение количества производимых ценностей. Торговля разрушена, здоровые ее элементы отброшены либо влачат жалкое существование; нездоровая же часть бросилась в широко раскрытые объятия спекуляции… Сельское хозяйство замкнулось в своем натуральном цикле, локализовало свои рынки и как бы оторвалось от общей народнохозяйственной жизни страны. Пока еще мы получаем из-за границы по баснословным ценам, за счет оставшихся у нас запасов, товары, но если так будет продолжаться… произойдет катастрофа – экономическая смерть страны со всеми ее ужасными последствиями».

Что прибавить к этому чиновничьему воплю? Разве что признание самого главы правительства Ноя Жордания: «Мы раньше часто говорили, что идем к экономической катастрофе. Многие этому не верили и считали, что мы их просто пугаем… Сегодня всякий видит, что мы изо дня в день приближаемся к экономической катастрофе» (октябрь 1920 года).

Поэзия в эти годы стремилась к отвлеченности. Все же и в ней отражалась некая зыбкость и нереальность.

Тициан Табидзе придавал принципиальное значение стихотворению «Бирнамский лес». Оно – об искусстве. О поэзии голуборожцев. Уже в самом заглавии – выражение тревоги. Так у Шекспира: «Макбет, не бойся, пока не двинулся Бирнамский лес на Дунсинан!» – здесь лес воплощает саму устойчивость, ибо его уж ничто не сдвинет: «Не бойся, Макбет, будь в себе уверен!» – так это звучит, но в финале трагедии – двинувшийся на замок Макбета Бирнамский лес: воплощение ужаса – немыслимое, ставшее возможным!

Вглядываясь в окружающую его жизнь, прислушиваясь к собственным ощущениям, присматриваясь к творчеству друзей, поэт повсюду замечает пугающие признаки мертвенности, распада. В неожиданных мизансценах возникает в стихотворении «Бирнамский лес» фантастически запутанный мир образов поэзии голуборожцев:

Бирнамский лес. Призрак Халдеи.

Лорд Пьеро сутулится сильней.

Леди Макбет сидит, бледнея,

На коленях у пьяных гостей.

Черти Рембо взвалили на плечи.

Он тянется к скрипке мертвой ногой.

Самоубийц пирует вече,

Шлет Моурави вызов свой.

Преследует желтого малайца —

За ним павлинов цветной ураган —

Паоло. Офелия шатается:

Пощечину Гамлету дал Валериан.

А на виселице построен

Полоумный воздушный храм.

Разлюбив, я в душе спокоен…

Всех мучительней Мери улыбается нам.

Коломбина… Кашель чахоточной пери…

И свистящий ноябрь запечатал двери.

Перевод О. Мандельштама

В движении стиха – последовательность бреда. В оригинале: Пьеро – в белом, как в саване.

«Горбатый Пьеро»… (Тициан сутулился, его за это ругали друзья и женщины, называли «горбатым», он обижался и однажды подарил своей переводчице, поэтессе Татьяне Вечорке, карикатуру Зиги Валишевского, – а может быть, только хотел подарить, потому что она осталась в его архиве, – с подписью: «От горбатого поэта», – он здесь изображен вместе с Паоло, который воинственно-пьяно рвется вперед, а Тициан его удерживает.

Мир фантастический – обжитый и привычный. Голуборожцы все в нем, как дома.

Стоит вспомнить послание Паоло Яшвили (Тициану Табидзе), написанное почти одновременно с «Бирнамским лесом», или стихотворение Валериана Гаприндашвили, посвященное им обоим – Паоло и Тициану.

Встает духан средь мутных грез.

В нем Паганини тайномудрый

Торгует краской для волос,

Золу сбывает вместо пудры.

И к чародею в ранний срок

Пришла чета богемы праздной,

Чтоб голубой найти цветок

В кунсткамере многообразной…

«Голубой цветок» – со времен Новалиса символ романтического искусства – из Тицианова манифеста, в котором он объяснял происхождение странного названия их группы «Голубые роги». Их искусство мечется среди монстров и призраков. Кружится бредовая карусель:

В кольце опаловом поет

Гетеры призрак обнаженный.

Колдун за скрипку выдает

Газели окорок сожженный.

Дает сутулый Тициан

За пару рыжих крыс задаток.

Мышами желтыми карман

Набил Паоло в блеске радуг.

Факир, очерчивая круг,

Готовит яды без ошибок,

Поэтов пьяных ловит вдруг

И вешает их вместо скрипок.

Перевод Тристана Мачабели

Тристан Мачабели – псевдоним того же Валериана Гаприндашвили. Он писал стихи и по-русски тоже и много переводил, в том числе себя самого.

При всей внешней похожести, это по существу очень разные стихи.

У Паоло Яшвили реальность мышления теснит поэтику ночного кошмара; в привычных для голуборожцев поэтических образах сохраняется четкость подлинных ощущений: он создает своего рода «творческий портрет» Тициана, отмечая истоки – влиянье Лафорга, указывая основные «тенденции» творческого развития – бег от «халдейского балагана» в деревню; Паоло в ощущении точен: «шафранные стихи» – малярия (поэзия тоже – начало деревенского цикла «Безумный священник и малярия»).

Там, где Паоло Яшвили мыслит реально, Табидзе – реально чувствует: «Бирнамский лес» – самоубийство поэзии. Бытовая реальность образов разлагается, поэту мучительны фантасмагория и гротеск. Эфемерный храм, возводимый на эшафоте, – метафора, концентрирующая все безумие происходящего. Рядом с этим «высоким» (высота виселицы) поэтическим образом – простодушная откровенность: «Никому не хочу довериться, а больше всех меня мучает своею нежностью Мери». И – чахоточный кашель Коломбины…

Валериан Гаприндашвили относится к миру гротескных кошмаров серьезно. Он дома – в испанских сумерках Эскуриала, среди чудовищ Гойи; Офелия – единственное светлое пятно в этом тревожащем мире, где простерты «трупы двойников» и «жаждет боя тень Лотреамона». Об этом пишет в стихотворении «Валериану Гаприндашвили» Табидзе:

Там я, твой друг, оружием владею.

Там за тобой пылает Запад мертвый.

За мной – Восток таинственной Халдеи.

Мы всех поэтов славим поименно…

Перевод П. Антокольского

Тициан и здесь подводит историко-литературную базу. Но у Гаприндашвили совсем другая задача:

«Голуборожцы не ждут будущих поэтов, которые окружат их имена сказочным ореолом, как богов и героев», – пишет он, обосновывая теоретически свои и своих друзей стихи, посвященные друг другу, – поэтому они «сами вводят друг друга в поэзию, как поэтические образы, сами создают взаимные мифы и символы. Их идеалом служат фантасмагория и миф». Последнее относится прежде всего к самому Валериану Гаприндашвили…

Весною 1919 года Тициан побывал у родных в деревне: намекнул о предстоящей женитьбе. Это его последняя встреча с отцом…

Летом Тициан едет в Кахетию – знакомиться с будущею родней.

Его принимали с княжеской пышностью. Он был очарован Кахетией, которую увидел впервые. Прожил в гостях две недели и, уезжая, пообещал осенью привезти знакомых писателей на храмовый праздник Алавердоба.

Они в самом деле приехали, кутаисские друзья Тициана, и встречены были с большим почетом, взволнованы чудом ночного празднества под стенами древнего храма Алаверды.

«Это была волшебная ночь, – вспоминает Нина Макашвили. – Мы устроились в монастырской келье… Всею ночь ходили по большому двору монастыря, который сверкал огнями. В этом возникшем на мгновение чудо-городе пылали факелы, освещая тысячи людей, арбы, покрытые коврами. У каждой арбы горел огонь. Шипели шашлыки. Звучали бубны, рядом танцевали… А на рассвете мы пошли смотреть, как тушины и кисты встречают своих женщин. Рассветало. В долине Алазани – вдали – показалась конница, около двухсот оседланных лошадей. Настоящее войско амазонок!.. Из Алаверди мы возвращались веселые, взволнованные, и кахетинские горы эхом подхватывали стихи, которые Паоло и Тициан читали в дороге. После праздника устроен был поэтический вечер в Телави».

…И многие годы спустя волновался до слез Тициан, вспоминая «Химериони», писательское кафе (в подвальном этаже Руставелиевского театра). В устройстве кафе принимали участие голуборожцы. Оно задумано было с размахом – «в грандиозных формах». Десять заседаний понадобилось совету Союза писателей для того, чтобы придумать название для кафе. Голуборожцы предлагали «Химера», Паоло Яшвили уточнял: «Химерети», а Тициан сказал: «Химерия»; победило название «Химерион», – слово, взятое из стихотворения Валериана Гаприндашвили «Киммериада».

По просьбе поэтов стены кафе расписывали декоратор императорского театра Сергей Судейкин, Кирилл Зданевич и два замечательных грузинских мастера живописи Ладо Гудиашвили и Давид Какабадзе.

На стенах кафе символическая фигура поэта в тоге, в окружении муз (веселых подавальщиц из популярного кафе «Интернациональ»); женские платья – с древнегрузинских фресок: и тут же в своей широкополой испанской шляпе и с рогом в руке Паоло: сбоку – Тициан, прислонившийся к стволу гранатового дерева, в костюме Пьеро, Судейкин – в древнерусской одежде, а Коломбина в маске держит факел в руке – Коломбину писали по памяти.

Вскоре, однако, и она вернулась в Тифлис. И свадьба ее с Тицианом была назначена на 14 января (в день святой Нины).

…Судейкин рисовал в свободных простенках разбитые зеркала, в которых отражались лица, дробящиеся в осколках, а между лицами – маски. Чтобы не скучать, Судейкин импровизировал истории тех людей, чьи лица дробились. Друзья приносили вино, еду, пристраивались между лесами, слушали рассказы Судейкина, читали стихи…

«Наверное, во всем мире не сыскать кафе, расписанного с таким вдохновением. Многие превосходные художники восхищались нашим кафе», – писал Тициан в очерке 1921 года, вспоминая «Химерион». Впоследствии стены эти – теперь вестибюль театра – закрашены были ровной, не раздражающей глаз серой краской[6]6

Росписи в кафе театра восстановлены: первый этап реставрации завершился в 1984 году, второй – в 2000 году. – Прим. ред.

[Закрыть].

В очерке «Кафе Химерион» Тициан вспоминает историю их недолгой дружбы с Судейкиным, который, «несомненно, был самым интересным» из всех довольно многочисленных деятелей русского искусства, которых Гражданская война заставила приехать в Грузию. Судейкин уехал из Петрограда еще до революции, он больше года провел в Крыму, тяжело больной, – потом перебрался с женою в Тифлис.

Происходящее в России из Тифлиса казалось ледяной, кровавой фантасмагорией: «Люди, приехавшие оттуда, плакали, когда видели электрический свет, – вспоминал Тициан. – Больше всех плакал в кафе Василий Каменский – богема и поэт с темпераментом Стеньки Разина – и с русской откровенностью без конца рассказывал о московском холоде».

В Судейкине с первого взгляда чувствовался артист: русский аристократ с голубыми светлыми глазами, с легкой, античной фигурой такой стройности, что в свои сорок лет казался он лицеистом. Живое воплощение Дориана Грея. «Светлые глаза – глаза творца и юноши – хранят какую-то большую печаль». Первым встретил его, конечно, Паоло Яшвили, и Судейкин был от него в восторге. Потом и Тициан побывал у художника – в полуподвальной комнате, полной картин. В связи с выставкой современной грузинской живописи Тициану хотелось написать для газеты «Сакартвело» статью «Диалог с художником». От этой мысли пришлось отказаться – монолог Судейкина об искусстве «был гениален».

«Я записал тогда его статью о грузинских художниках и напечатал в газете, – рассказывает Тициан. – Думаю, что это единственная в Грузии статья настоящего мастера».

Первым откровением для Судейкина был Пиросманишвили – «гений необъяснимый».

В ноябре Тициан уехал в деревню на похороны отца. Мыслями, всею душой он еще был в Тифлисе. Осталось надолго чувство горечи, непростимой, невольной вины, как неоплатный сыновний долг:

Не был я в трауре,

Был только в черном, —

И вот я страдаю

Только за это.

Но трауром стала

Старая песня:

Отец дорогой мой – безумный священник —

И малярия…

Это стихотворение «Священник и малярия в гробу» написано год спустя. Им завершается маленький цикл стихов, который сам Тициан иногда называл «Орпирский сезон», иногда – «Осень в Орпири» (стихотворение под этим названием было написано в апреле 1919 года).

В автобиографии Тициан отмечает важное для него соответствие цикла «Орпирский сезон» со стихами А. Блока о России и еще – с поэзией Жюля Лафорга, наибольшее влияние которого чувствуется начиная именно с этой поры.