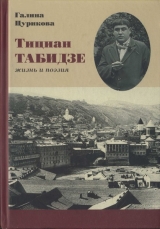

Текст книги "Тициан Табидзе: жизнь и поэзия"

Автор книги: Галина Цурикова

Соавторы: Тициан Табидзе

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)

* * *

«Осенью 1928 года, около двух часов ночи, я с одной моей приятельницей поднимались по Чавчавадзевской улице, – вспоминает Симон Чиковани. – В самом начале подъема мы догнали Тициана Табидзе, возвращавшегося домой, по-видимому, с очередного дружеского ужина. Он был в приподнятом настроении и очень обрадовался нашей встрече.

В ту пору он был уже несколько тучноват и утерял свой прежний облик, но был очень своеобразен и резко выделялся своей наружностью на фоне тогдашнего Тбилиси. Большие голубые глаза с тяжелыми веками казались несколько выпуклыми, и какое-то незаконченное, детское выражение сквозило иногда на его полноватом лице. Чуть поредевшие волосы, подстриженные спереди легкой челкой, спадали на высокий лоб. Челкой и своей характерной полнотой он напоминал образы, запечатленные на картинах Ганса Гольбейна, и всем своим внешним обликом с первого взгляда походил на людей с полотен эпохи Ренессанса. Он любил прогуливаться по проспекту Руставели, беседуя с друзьями. Часто останавливался, уточняя узловые темы беседы. Или же шел один – широкими старательными шагами, словно шаг за шагом следуя за караваном верблюдов в пустыне. Посторонний прохожий не мог не задержать на нем своего взгляда. В петлице у него всегда красовалась алая гвоздика. Одной рукой он то и дело подбоченивался на ходу, в другой же, казалось, только для того и держал папиросу, чтобы дать возможность полюбоваться своими длинными, красивыми пальцами…

Таким мы увидели Тициана в ту ночь на подъеме улицы Чавчавадзе. То ли из симпатии к моей спутнице, то ли по внутреннему побуждению или из желания поразить меня поэт захотел во что бы то ни стало прочесть нам свои новые стихи. Мне и раньше приходилось слушать его, но его манера чтения не очень нравилась мне, я находил, что читает он слишком лихорадочно и немелодично. Казалось, от такого чтения стихи делаются аритмичными, у строчек как бы стесняется дыхание. Его чтение походило на его походку, на то, как он носит свое тело, на его чуть развинченные движения. Но совсем иное открылось мне на подъеме Чавчавадзе.

Тициан сделал несколько шагов и остановился перед находившейся тогда на той же улице фотографией „Се-го-кю“; он повернулся лицом к проспекту Руставели и с увлечением начал читать свои новые стихи. Голос его звучал бархатисто-мягко, и весь его облик сделался удивительно красивым…

Тициан прочел стихи: „Иду со стороны черкесской…“, „Не я пишу стихи…“, „Илаяли“, „Ликование“, „Окроканы“, „Если ты – брат мне…“, „В Кахетии“. Он стал уставать, силы убывали, но не убывало обаяние поэта…

Моя спутница восторженно заговорила о стихах, но чтение ей не понравилось. Во мне же стихи и манера их чтения вызвали неожиданный восторг… Стихи светились внутренним ясным светом, словно они вобрали в себя и подчинили себе все житейские волнения; необходимые для выражения чувств ударения оказывались расставленными правильно, органически вытекали из напряженного духа стихов и настроений, бушующих в сердце поэта…

После этого вечера творчество Тициана Табидзе стало для меня близким, его поэтические устремления сделались понятными и ясными. С тех пор всегда, когда я читаю его стихи, слышится мне, как звучит живой голос Тициана, – словно продолжается тот далекий вечер.

В начале тридцатых годов, когда мы еще больше сблизились, Тициан не раз говорил мне, что если бы он не написал эти стихотворения, то не мог бы считать себя истинным поэтом, и что все написанное до них было лишь подготовкой к ним».

ВСЕМ СЕРДЦЕМ

За лавиной – лавина

Гром, в вершину скалы громовой ударяя,

Оголяет скалу, и сверкает скала,

Что сама – как гроза и сама – как седая

Борода Шамиля, неприкрыто бела.

Есть ли где на земле человек, чтобы просто

Перед этим бессмертьем сумел устоять?

Я единственный среди живущих апостол —

В гас утери геройства, ушедшего вспять.

Я – как тетерев, хищником схваченный хмуро, —

Нет, молиться не пробую и не нагну.

Я кольцо, что сорвали с кольчуги хевсура…

Сам священную я объявляю войну.

Я как бурею сбитая бурка лезгина,

Все суставы свои перебить не успел.

Но отважный, осмелившись, станет лавиной, —

Так и вы мне ссудите отвагу в удел.

Для чего на чернила нам тратить озера,

А тончайший хрусталь – на простое перо,

Если в гневе сердца согреваются скоро,

Если дрожь по суставам проходит порой.

За лавиной лавина, обвал за обвалом,

И скала на скалу – ни дорог, ни пути.

Небеса надо мною склонились устало,

Так что даже не жаль мне из жизни уйти.

Перевод Л. Озерова

В стихах второй половины двадцатых годов, обращаясь к истории своей родины, бросая взгляд в прошлое, Тициан Табидзе все чаще прощается с этим прошлым:

Сгинули в бурях те крестоносцы,

Нет и красавиц, что в башнях томятся.

Кто их вспомянет? Кто в них разберется?

Кто за них выпьет? Нам ли стараться…

Так – отчужденно будто бы – смотрит он в глубь веков («Издревле»), но «отчужденность» нарочитая, – это и о себе:

Что же мне слезы любимой и милой?

Вихрь не прошу рыть могилу я с визгом,

Пусть же сгорят мои кости и жилы

И в крематории новом тбилисском…

Перевод Н. Тихонова

Вглядываясь в прошлое Грузии, он видит уже не только персидские и турецкие нашествия, войны, порабощение; в картину прошлого вписываются новые, революционные образы, которые понемногу теснят лики царей, полководцев; уже знаменитый Джвари, воспетый Лермонтовым монастырь, и Свети-Цховели, «царей усыпальница», не заслоняют ему «новый Мцхет»:

Нина и Веспасиан из гробниц,

Мертвые, рвутся из Мцхета рабочих.

Вихрем кружат, повергаются ниц,

Гонит поэт окончательно прочь их…

Перевод П. Антокольского

Он смотрит на себя со стороны, он и с собою – прежним – прощается. В стихотворении «Тифлисская ночь» поэт прощается со старым Тифлисом, с его «рыдающими тари» за Курой, с его несущимися по Куре плотами, на которых горланят веселые песни бражники; этим застольным песням он готов уже противопоставить героические песни об Арсене Джорджиашвили, который в 1906 году бросил бомбу в тифлисского генерал-губернатора, – Тициан завидует поющему их нищему певцу!

Он покаянно настроен:

А я чем жив и до чего дошел?

Как Шавнабада[20]20

Шавнабада («Черная бурка») – название одной из горных вершин, возвышающихся над Тбилиси.

[Закрыть], черен я и гол.

О чем же сердце плачет человечье,

Сжигаемое известковой печью?

Зачем мне стол, накрытый на плоту,

И то вино, что бражники глушили?

Схватить бы лучше в руки бомбу ту,

Что некогда швырнул Джорджиашвили…

Это не просто прощанье – это борьба с собой прежним; это – почти угроза себе самому.

Я буду петь индустриальный вихрь

И старый мир крушить, как плот дощатый…

Это – мольба о прощенье:

Икар взлетел на крыльях восковых, —

Но не крылам, а сердцу нет пощады…

Я сам на загнивающем плоту,

На том дощатом лебеде сосновом,

Но я не кончил. Я еще расту.

Еще надеюсь: все начнется снова!

Перевод П. Антокольского

…И он еще вернется, и еще увидит ночную Куру, и плоты на Куре, и услышит все те же песни, и будет еще не одна такая «тифлисская ночь», без которой и жизнь – не в жизнь, и нет поэзии, что бы ни говорили об этом. Он еще тогда же вернется к себе самому (в «Соганлуге»):

Тихая смолкла Кура этой ночью суровою,

Лишь под Метехом бушует. У плотовщиков

Ангелы, видно, украли лучину сосновую.

Девой луна возлежит на коврах облаков.

Гонит тюрчонок ослов с Соганлуга. И дроги

Фруктовщика без товара гремят на ходу.

Кто упрекнет меня, если по той же дороге,

Вслед за тобой, современник великий, бреду?

Чем я владею сегодня? Что завтра мне надо?

Я беззаботен и гол, словно склон Шавнабада.

Думаю я об одном средь полуночных троп:

Близка Марабда, и холмы Крцанисские рядом,

Грабить тут вволю случалось лезгинским отрядам;

Тут Нарикала стоит, как простреленный гроб…

Перевод С. Спасского

Он в этом весь – Тициан Табидзе – поэт, остающийся после всех споров с собою прежним, и все же – с собою спорящий, часто собой недовольный; прощаясь с прошлым и с прежним собою, он это прошлое все же несет в себе.

Поэт давно понял всю необходимость происходящих в поэзии перемен. Мир вокруг него достаточно изменился. Тициан Табидзе искренне приветствовал строительство новой, социалистической Грузии. И ничто ему творчески не мешало, кроме некоторой внутренней инерции. Эта инерция возникала, похоже, в самой стихии стиха; в том, что он поэтически обозначал словами: «лавина», «обвал снегов», – чему он себя вверял, как и прежде. Позднее, в тридцатые годы, поэт отречется от «первородства вдохновения»; в автобиографии скажет: «Я давно не защищаю этот тезис, но, может быть, в этом ожидании „наития“ я много раз пропускал настоящее вдохновение, которое дается в результате упорного труда и чувства действительности».

Но пока ему еще трудно с собою сладить. Он еще ощущает стихию поэтического вдохновения как природу – инертную, сопротивляющуюся.

Распыляется, гибнет Уджарма. Но свой

Облик все ж сохраняют упорные глыбы.

О, хотя бы до нашей доски гробовой

Вы, стихи о любви, сохраниться могли бы!..

Уджарма – древняя крепость в Кахетии, построенная в V веке Вахтангом I Горгасланом, основателем Тбилиси. А само стихотворение называется «В Гомборах». Гомборский лесистый хребет – одно из самых восхитительных по красоте своей мест в Грузии.

Грузинская поэзия прошлого, перед которой он готов преклонить колена, поэзия Гурамишвили и Важа Пшавела, стихи Акакия Церетели, ставшие народными песнями, – для него как эта горная гряда. Высота недостижимая. Но реальная, единственно возможная мера вещей в поэзии. Или, может быть, точка отсчета. Он с ними себя не равняет, и все же он помнит о них.

Да, умел себя высказать прежде ашуг!

Речь должна быть сейчас у поэтов иною.

Вся поэзия как бы строится заново, но не обо всей поэзии сейчас идет разговор. Речь о том, что сдвинулась собственная «точка отсчета» поэта; прежние «символы» прекратились в памятные детали, не больше:

Нина, и Суламифь, и Мелита…

Чиста

Прелесть склонов Кахетии. Будто смиряя

Нрав свой, женщиной сделался тигр…

Это в последний, может быть, раз возникают и гаснут в лирике Тициана Табидзе далекие лейтмотивы – знакомые нам женские имена: изначальный лирический символ Кахетии – Нина, Красная девушка, Коломбина и… мелькнувшая метеором Мелита – «Звездная гончая, ярость мадонны, Кахетии сломанная корона». За ними радугой вспыхивает идущее с тех времен:

…Иль с моста

Из волос – нам открылось сияние рая?

Неожиданный и мгновенный отблеск – в памяти. Его закрывает сегодняшнее спокойное созерцание:

Ночь Кахетии сладостнее молока

Материнского. Негу колеблет Иори.

Над Гомборами всплыла луна. И рука

Горгаслана мечом ее сдвинула вскоре.

Перевод С. Спасского

Конец двадцатых годов – это поиски нового себя. Борьба противоречивых начал. Все возрастающий интерес к современности, к «индустриальному вихрю», к строительству. И – вспышка «стихийного» вдохновения – «уход» в природу, преклонение перед нею. Этого обращения к природе на рубеже двадцатых и тридцатых годов нельзя не заметить.

Это не только момент творческого поиска, перехода к новому, но и своего рода реакция, вызванная поспешным и часто поверхностным перемещением поэзии «на индустриальные рельсы».

«Этот год во мне и во всей нашей Группе был поворот к пантеизму, но как это закрепить, мы не знаем и, вероятно, не сможем», – писал в апреле 1929 года А. Белому Паоло Яшвили, в творчестве которого этот перелом наметился раньше.

У Паоло Яшвили этот возросший вдруг интерес к природе напоминает внезапный душевный порыв.

Для Тициана Табидзе «пантеизм» – нечто большее. Ведь не случайно Николай Заболоцкий, глубже и сильнее многих осознавший философскую глубину взаимосвязи человека с природой, писал Тициану в связи с выходом его книги в 1935 году:

«В Ваших стихах пленяет меня удивительная близость душевного мира к миру природы. У Вас эти два мира сливаются в одно неразрывное целое – и это для нашего времени явление редчайшее. Такое гармоничное и естественное слияние душевного мира с природой, какое я вижу по Вашим стихам, я не встречал еще ни у кого. Оно, конечно, есть результат долгой поэтической и душевной работы».

Его поэзия – естественная, как само дыхание жизни, как радость существования. Это – беспредельная щедрость открытой миру души:

Если ты – брат мне, то спой мне за чашею,

И пред тобой на колени я грянусь.

Здравствуй же, здравствуй, о жизнь сладчайшая,

Твой я вовек и с тобой не расстанусь…

Перевод Б. Пастернака

* * *

Эмоциональное, пронизанное ощущением поэтичности мира искусство Тициана Табидзе немыслимо без признания действенной роли стиха и гражданской ответственности поэта.

Это приобретает особый смысл в последнее десятилетие его жизни (1927–1937): заключительный, высший, несмотря на отдельные творческие неудачи, этап его творчества.

К этому времени окончательно сформировались принципы социалистического искусства.

Начиная с 1927–1928 годов, в творчестве Тициана Табидзе совершается знаменательный сдвиг – в направлении, общем для всей советской литературы. Магистральной темой поэзии становится строительство социализма, преобразование страны, – для Тициана Табидзе это не отвлеченное представление:

«Когда говорят, что поэты замыкались в своей среде, – объяснял он на встрече с писателями Москвы в 1937 году, – то применительно к Москве это иное дело, а у нас маленькая страна. Мы видим, что наша страна, прославленная в греческих мифах как золотое руно, это страна малярийного вырождения. А Советская власть принесла с собой перерождение. Страна начала процветать, болота осушаться. Там, где только квакали лягушки, там наступает теперь совершенно новая жизнь, и эта жизнь, конечно, влечет нас».

Свою новую литературную позицию он отчетливо декларировал в ряде стихотворений, объединенных в цикл (иногда это получало названье «поэмы») «Всем сердцем». «Поэма», состоящая из семи самостоятельных стихотворений, была попыткой (увы, довольно наивной) уйти подальше от поэтического наследия «буржуазного прошлого». Тициан Табидзе относился достаточно серьезно к тем требованиям, которые все более настойчиво предъявляла общественность к поэзии:

Когда про наше время да про нас

Не будешь петь —

Тогда, себе на горе,

Ты душу живу высушишь до дна…

Он истово жаждал перестройки: но, вместе с тем, он чувствовал слабость многих – и своих в том числе – произведений о новой жизни; он искренне пытался понять, почему беден стих у «новых» поэтов, почему «бледен» их «словесный ковер»? Почему духовное убожество становится в поэзии подобно глушащему живые посевы бурьяну? Зачем поносные речи в адрес друг друга, мрачные проработки? Он, в сущности, не очень понимал, чем старая поэзия была плоха; но все же он был за то, чтобы поэт обращался ко всему народу – писал о нуждах его и заботах:

Да будет стыдно тем, кто бестолково

Высушивал свой стих из года в год.

Кто пожалел бы истинное слово

Для наших братьев,

Верно и сурово

Сложивших головы за свой народ…

Перевод Л. Озерова

Декларируя новые поэтические принципы, Табидзе, в сущности, не хотел и не мог отказаться от пройденного им пути; он был убежден, что и раньше жил жизнью своего народа и писал о нем (критика думала иначе, критика отвергала все, сделанное им прежде, не вступая в споры и ничего не доказывая). Тициан готов был в чем-то своим критикам уступить – перестроиться. Он соглашался признать, что уже довольно плакать о прошлом, и даже ссылался при этом на авторитет Ильи Чавчавадзе («Что пользы плакать над давно забытым, жестокой дланью времени убитым? Что проку над былой грустить бедою? Пора идти нам за иной звездою…» – писал И. Чавчавадзе в стихотворении «Грузинке-матери», – его цитировал в своих стихах Тициан). Поэт клялся обратить взор к будущему, воспеть настоящее. Не только в стихах, но и в своих статьях на рубеже 1930 года Тициан Табидзе с полной искренностью провозглашал новое, обращенное в будущее понимание истории: «В наше время любовь к Родине означает ее обретение, ее созидание руками народа… – писал он в статье „Давид Гурамишвили и Важа Пшавела“. – Задача поэзии не в романтическом оплакивании прошлого: она должна воспевать будущее, счастливое настоящее и ту духовную гармонию, которую утверждают на земле свободный труд и класс трудящихся. Сейчас нам куда более понятна и сама история, ибо диалектический метод яснее освещает ее трагедию».

В заключительном стихотворении цикла «Всем сердцем» поэт ставит крест на самой, так сказать, национально-исторической проблематике, которая многие годы его волновала:

Рабы защиты ищут от войны,

Шамиль летит сквозь ветер,

И картинно,

Как грифы, посреди чужой страны

Цари России восседают чинно.

Страх всю страну сковал…

Тициан Табидзе готов признать, что это укрылось за туманной пеленой минувших лет:

Мы снова родились.

Пускай поэты

Всем сердцем выскажутся – вложим меч

Обратно в ножны.

Стоит приналечь —

И край наш будет садом…

Цели этой

Чудесней нет у Грузии теперь.

Трудом откроем в будущее дверь!

Перевод Л. Озерова

И сам он добросовестно «перестраивался»: написал «Стихи к посевной, сказанные по радио», «Апрельский сев», «Когда ласточка лепит гнездо» – гимн весне, «синему небу, где реют знамена», «всем пионерам, шагающим с песней», «гудкам на заводах», «тачке и книге», «ладоням горячим, в труде прикипевшим к острой мотыге», «водам и недрам – морю и шахтам», «новым каналам в пустыне Самгори, пески напоившим, и осушенным мегрельским болотам», «на солнце сомлевшим хевсурским коровам и буйволам жирным, табачным посевам и пальмам батумским над берегом мирным», – стих вмещает всё; однако, лишенный привычного накала, «сильно драматизированной интонации», личного ощущения жизни, он вянет, мелеет, теряет запах и вкус; поэзию теснят схематизм, перечислительность, описательность.

У поэта словно бы отняли его оружие – он беззащитен. Беспомощно звучат его новые стихи об Орпири:

Мне снятся юные года,

Когда апрель цветеньем яблонь

Деревню радовал, когда

Взрезала землю борозда

По целинам, от влаги дряблым…

Но что же делать? Каждый год

Одна нужда, одни печали.

И в сердце дымно от забот,

И жизнь мрачна, как тот завод,

Где известь белую сжигали…

Это начало стихотворения «Апрельский сев» (перевод Б. Брика). Знакомые образы. Где же лирический пафос, придававший им жизнь? Воплощение лирической переполненности души – ливнем опадающие лепестки апрельских яблонь, – что с ними стало? – «Апрель цветеньем яблонь деревню радовал!» – Личное, из души поэта рвущееся переживание роздано поровну всем жителям деревни. А воплощенье жгучей душевной смуты – известковая печь, похожая на челюсть мифического дракона, стерегущего золотое руно, – теперь этот образ должен символизировать мрачные думы крестьянина, одолеваемого нищетой, батрака, за куль муки работающего на княжеской пашне. Эти образы, прежде передававшие гамму личных человеческих переживаний, теперь призваны выразить социальные контрасты старой имеретинской деревни.

Скорбному прошлому противостоит многообещающее будущее:

Не затыкай ушей, мой друг,

Не бойся грома индустрии!

Где лишь царапал землю плуг —

Там рвы теперь, и через луг

Нужны мосты перекидные…

Это всего лишь переложение фактов в стихи: рвы на лугу – начало мелиоративных работ!

Стихи из цикла «Всем сердцем» были одобрительно встречены критикой и общественностью: отказываясь от «ненужного» субъективизма, поэт пытался уйти от «индивидуалистической лирики».

Тициан Табидзе не отрекался от «субъективной» лирики; он временно отказался от нее в пользу «объективной», описательной поэзии. Это всего заметнее на приведенных выше «лейтмотивных» образах, которые, впрочем, для стихов этого рода нехарактерны: отказываясь от субъективизма в лирике, Тициан Табидзе, по существу, терял и присущую ему «лейтмотивность». Мир природы – остался: он стал детальнее, как будто приблизился. Появились человеческие образы, людские судьбы, фольклорные сюжеты («Тапараванская легенда»); иссякала при этом человечность стиха, его внутренняя насыщенность, душевный пафос, – все то, что придавало стихам «необщее выраженье»…

Тициан Табидзе искал и находил боковые пути, ведущие к живой поэзии (и к себе самому).

Он писал о детстве, вспоминал полузабытые эпизоды давних лет, ребяческие фантазии и мечты.

Он объявлял «священную войну» поэтической скорописи, ремесленнической готовности в любой момент «откликнуться» стихом на текущий запрос повседневности. Он хотел, чтобы стихи «зрели» в душе и рождались как неотлагательная потребность:

Не торопи, читатель, – погоди —

В те дни, как сердцу моему придется

От боли сжаться у меня в груди,

Оно само стихами отзовется.

Перевод Б. Пастернака

Стихи оживали.

…Поэт видел себя – мальчиком – в родной деревне; и Орпири представлялся ему: возникали черты знакомого быта («Лежу в Орпири мальчиком в жару…», «Апрель в Орпири», «Колхида ждет нового Орфея», «Привозит дилижанс…»). Стихи рассказывали о жизни.

Высокий пафос возрождался в гимнах природе родного края («Стихи о Мухранской долине»). Знакомые лирические образы («поэзии – обвала», «Терека слез») обретали характер объективно описательный, внешний, – превращались в сложные поэтические сравнения.

Трагедия поэта стала трагедией «муки слова». Все чаще он говорил о трагической невыразимости своей любви к родине, о невозможности передать наполняющее душу чувство словами.

«Предчувствие стиха», «преддверье поэмы» – вот те «разбойники за Арагвой», которые теперь «убивали» поэта:

Напали, ножом полоснули по горлу

В горах, на скрещенье судеб и стихов,

А там, где скала как бы руку простерла,

Мерани пронесся в мельканьи подков.

Перевод Б. Пастернака

Мерани – воспетый Бараташвили крылатый конь, символ поэзии.

Стихи сохраняли живой поэтический темперамент и пристальность взгляда, характерную для Тициана Табидзе.

…Как будто поэт оглянулся вокруг и увидел: велика и прекрасна родная страна.

Он видит многообразный лик Родины: Палеостомское озеро, Поти с его огнями, рионскую топь и загадки Колхиды. Далекое прошлое и сегодняшние молодые плантации цитрусовых и чая. Снежные вершины. Леса на склонах гор. Виноградники Цинандали. Он слышит сванскую хоровую песню, вспоминает сказочных женщин Грузии, отшельников и поэтов, – он зовет их в свидетели и соучастники: «песню мне выковать помогли бы!». Одному не под силу всё это воспеть. Себя он видит издали – восторженно-робким прохожим, почти менестрелем:

Слушая времени речь грозовую,

С бедной волынкой на праздник иду…

Стихотворение называется «Родина». Оно – торжество новой поэтики. Тихонов, частый гость Грузии и мастер поэтического очерка, выразительной зарисовки, чьи стихи о Грузии имели дружный успех, это стихотворение выделил особо. В своем выступлении на вечере Тициана Табидзе в Ленинграде, в марте 1937 года, Николай Тихонов говорил о такой важной особенности грузинских поэтов, как умение видеть не только свою большую Родину вообще, но и «маленькую родину», – он имел в виду «ощущение местности», где поэт родился, умение почувствовать и воспеть каждый город, селение, ручеек даже…

Эхо за Ушбой и за Ужгулом,

Синь ледников над могучими сванами —

Песне моей откликаются гулом,

Вышли к столу домочадцами зваными.

Перевод П. Антокольского

Тихонову особенно понравились эти «домочадцы всей страны». Для Тициана это – новое ощущение, значительно расширившее диапазон его лирики: ощущение всей страны в целом и конкретно каждой ее части, каждой местности.

* * *

Тогда же он задумал написать поэму о восемнадцатом годе в Тбилиси; живо припомнилась мокрая, снежная, студеная зима, темнота вечерами, холод и постоянно испытываемое, привычное чувство голода, преследующий мучительный запах горячего хлеба, сытые, наглые гвардейцы, торгаши-спекулянты, опереточные войска, политики, фельетонщики; злободневные куплеты в духанах о меньшевистском правительстве: «Ах, люблю я Нари, Нари я люблю, дорогого Наримана очень я люблю!». Нариман – знаменитейший спекулянт. Позорное ледяное безвременье. Слухи о расстрелах большевиков. Проклятия, произносимые шепотом и с оглядкой.

Бездомность…

Нам, безвестным поэтам,

В Тбилиси ночном

Где приют обрести?

Если где и открыт

Нам кредит —

Это лишь в «Аргентине» одной.

«Буэнос-Айрес».

Свет брызжет сквозь ставень окна;

Мы зайдем – ведь хозяин не спит допоздна,

И не рано зайти никогда.

Дремлет он, дожидается,

Рад нам всегда —

Посетителям верным своим.

Алехандро,

Бедняга…

Как долго по странам далеким

Он бродил,

Но и там, на чужбине,

Хлебосольства

Грузинского

Не позабыл.

Кахетинского даст,

На углях

Поджарит колбас, —

Это весь его ныне

Актив —

В подвальной его «Аргентине».

Даст и на дом

Сверток с едой,

Если надо…

Перевод В. Державина

Почему-то острее всего помнился этот смешной старик, мальчишкой уехавший в заморскую Аргентину, разбогатевший там; не выдержал – возвратился, в Тифлисе открыл бакалейную лавку «Буэнос-Айрес», называл себя по-испански – «Алехандро». В тот грозный, голодный год он страдал от того, что не может ничем облегчить горожанам жизнь; строил планы, предлагал меньшевистскому министерству иностранных дел послать его в Аргентину для закупки аргентинского хлеба, ничего не добился, бедняга, – что за дело меньшевикам до того, что народ голодает: себя прокормить бы – о большем они не мечтали! Смешной старик… Он разорился, конечно; и потом по городу носил чужие ковры – продавал; рекламировал свой товар по-испански, удивлялся: не понимают его – чудаки…

Первые проблески темы скользнули в стихотворении, написанном в августе 1925 года – в «Илаяли».

Буэнос-Айрес в Тбилиси…

Сердце горем натружено,

Алехандро…

Тюрбаны малайцев – в окне его.

Тех страдальческих лет

Панихида отслужена…

Вас оплакал

Нежнейший напев Сабанеевой…[21]21

Сабанеева Талия – лирическое колоратурное сопрано. В 1912–1914 годах выступала в Тифлисе. – Прим. ред.

[Закрыть]

Перевод В. Державина

Два с лишним года спустя он вернулся к той же теме и с той же неспокойной печалью…

В поэме «Восемнадцатый год» удалось воплотить настроение той поры, душевную и общественную атмосферу: ощущение позора и страха и горечь обмана:

Скажите,

Где

Революция наша?

Вслух говорить об этом боялись…

Сказка погасла, подобно комете.

Кружит по улице

Мокрое сеево.

Поет студеный ветер

Голосом Сабанеевой.

Вся та пестрая карусель: зловещее и смешное, тоскливое и нелепое, лирика и сарказм – почти как у Маяковского в его революционной поэме…

Вторая поэма о том же времени – «На фронтах» – насыщена больше сарказмом, чем лирикой. Она была бы эпична, если б не этот взвинченный, злой, саркастический тон рассказа – о «войне» грузин и армян: «новоявленный Ной» проклинает «нового Хама – седого, как сам он, председателя правительства Армении». «Война» – кровавый петушиный бой. И над тем нелепым побоищем – британский лев, придавивший «петухов» своей бархатной дипломатической лапой.

Это не смешно:

Над берегом Храми

поднимался кровавый туман,

где в преступной резне

полегли головами

ополченья грузин и армян.

Перевод В. Державина

Этот «балканизированный Кавказ» – итог дальновидной политики империалистов…

«Товарищи, нужно вспомнить балканизированный Кавказ и македонские методы разрешения национального вопроса, – говорил Тициан Табидзе на первом Всесоюзном съезде советских писателей. – Нужно вспомнить разжигание племенной вражды и ненависти, братоубийственные войны на Кавказе <…> представить ущелья с гниющими человеческими трупами, тысячи сирот и беженцев во время резни…»

Поэма «На фронтах» – подступ к эпической и драматической теме. Она соединяет реальные пропорции и гротеск; временами сарказм сменяет грустная ирония. В бой идут опереточные «гвардейцы». И ничего – как дети – не понимающие хевсуры. И солдаты – под негрузинский, нелепый, российской солдатчиной пахнущий перепляс: «Журавей, журавей, пташечка!» по-русски – в грузинском тексте.

У него много замыслов. Кроме тех двух, в 1928 году Тициан Табидзе работает еще над несколькими поэмами: о возрождении Колхиды («Рион-порт») и о Роальде Амундсене. Поэма о знаменитом покорителе Арктики лирична, насыщена детскими воспоминаниями и мечтами о дальних путешествиях, о затерявшихся в снегах Севера героях, о затонувшей Атлантиде, о невиданных северных белых оленях – живая лирическая стихия окружает героя, – воплощение мужества Человека, чье имя стоило б дать самой близкой к Солнцу звезде.

Тогда же задумана оставшаяся в отрывках большая поэма о пробуждающемся зарубежном Востоке – «Восстание в пустыне».

Тициан Табидзе писал А. Белому 3 мая 1930 года:

«…Я, должно быть, буду в Москве в мае, не знаю еще, в каких числах, – я написал для кино сценарий „Новая Колхида“, о субтропической культуре. Ставит картину режиссер Нина Гогоберидзе… В Москве нам нужно оформить сценарий и найти оператора. Кроме того, там будут гастроли грузинского драмтеатра, – и к этому имею некоторое отношение…»

Табидзе в эти годы нередко выступает в роли переводчика: переводит русскую и европейскую классику на грузинский язык.

Его обращение к документальному кино – не случайно.

«Новая Колхида» – большая творческая проблема для Тициана Табидзе.

Написанная в мае 1928 года поэма «Рион-порт» («первая моя большая советская вещь» – сказано в автобиографии) – начало нескончаемых поисков художественного воплощения той грандиозной эпопеи, что на глазах преобразовывала жизнь прежде вырождавшейся, малярийной Колхиды, его родины, – некогда, в легендарные времена судоходства на Рионе (отсюда название поэмы «Рион-порт»), богатой и щедрой.

От мифа о Медее начинает он и от свидетельства Гиппократа, который первый описал в ученом трактате трагедию этого края, нарисовал картину малярийного вырождения. Тициан это свидетельство цитирует неоднократно, он даже приводит этот отрывок в своей автобиографии: «Страна, по которой протекает река Фазис, болотистая, знойная, влажная и покрыта лесом. Круглый год здесь выпадают дожди. Местные жители строят из бревен или из тростника жилища в болоте – в воде. Выходят из дому тогда, когда отправляются в город или на базар… Плоды этой страны никогда не созревают. Густой пар от реки вечно окутывает край, – и этому нужно приписать, что местные жители отличаются от других: ростом они высоки, но настолько тучны, что нельзя различить ни суставов, ни вен. Кожа желто-зеленого цвета, точно больны они желтухой…». С этого он начинает поэму, в которой перемежаются воспоминания детства и мечты, которые вот-вот готовы сбыться:

Мы затопчем следы драконьи,

Мы развеем туман седой,

И моторов стальные кони

Запоют над ржавой водой.

Перевод П. Антокольского

Сценарий «Новая Колхида», по существу, повторяет мотивы поэмы. Сначала – аргонавты: «Первый поход греческих завоевателей на Колхиду для добычи Золотого Руна», – «здесь нужно смонтировать этот первый поход древнейших империалистов, привлекаемых легендой о золоте, как империалистов наших дней привлекает запах нефти». Другой пассаж: «Свидетельство знаменитого Гиппократа, отца античной да и вообще всякой медицины», – «у него описан как раз тот участок Колхиды, который предположен для „агро-индустриального гиганта комбината „Новая Колхида““», – из «проекта сценария».