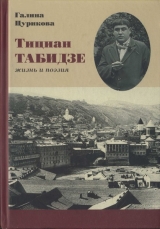

Текст книги "Тициан Табидзе: жизнь и поэзия"

Автор книги: Галина Цурикова

Соавторы: Тициан Табидзе

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 13 (всего у книги 28 страниц)

Играй же, шарманщик,

Играй пред рассветом!

Один я ей дорог,

Не скрою.

Как быть ей со мною,

Гулякой-поэтом?

Розы в Грузии

Сеют с крупою…

(Последняя фраза, несколько загадочная в переводе Н. Заболоцкого, означает всего лишь, что в Грузии и хлеб и розы выращивают, сочетая полезное и приятное.) Шарманщика и поэта связывает загадочное родство: их доля – тешить людей; но сердце певца – не забава. Тамрико лишь в песне отравится от любви, – судьба поэта не по-романсному драматична:

Есть для женщин закон:

Их девичество кратко.

Скоро сыщет девица

Супруга.

Мы же гибнем, шарманщик,

Жизнь отдав без остатка.

Нам и пуля сквозь сердце —

Подруга!

* * *

…Посвященный Марте Мачабели «Растянутый мадригал» (1925).

Дадаистическая непосредственность еще не покинула поэтического сознания Тициана Табидзе:

Ты вся отточена, как сабля Мачабели.

Ты – выше виселицы! Взор твой – это взор

Мадонны в час, когда от белой колыбели

Падет на Картли он, и светел, и нескор.

То мне река Лиахва снится… То не спится…

А лишь засну: и бой! и мчится атабек!

Плывут тела татар сраженных. И Аспиндза

В Куру засмотрится отныне и навек…

Перевод Ю. Ряшенцева

Вызывающая образность этого стихотворения воспроизводит, пожалуй, не столько облик женщины, сколько смутное, тревожное настроенье поэта. Ее он рисует тоже: «отточена ты – как меч Мачабели, стройна – как осина Ташискари, высока – как виселица; у тебя взгляд Мадонны, каким она удостоила Грузию», – это по-своему выразительно.

Все почему-то снятся поэту кровавые битвы далеких времен. Те битвы, в которых звенели отточенные мечи рыцарей из рода Мачабели. Ташискари – местность вблизи Боржома (в то лето Тициан в Боржоме дачу снимал для семьи); в Ташискари Великий Моурави Георгий Саакадзе разгромил войско крымских татар, пришедших на помощь персам.

К чему бы такая декоративность?

«Не запрудят больше Куру тела убитых татар. Грузия снова полна винными погребами, и рыцари подходят друг к другу с рогом, и никто еще не умирал, не восславив бессмертное солнце Грузии… Но я не хочу быть похож на застенчивого монаха, который в Вардзиа рисует на скале портрет царицы. Хотел бы я отобрать у поэтов прошлого их гусиные перья: стыдно держать в руке перо, когда звенят мечи…»

Это – мадригал.

Это – еще одна поэтическая декларация.

И чтобы не уйти от своего предмета совсем, поэт объявляет ту, которой посвящены стихи, «последней царицей» и просит ее: «Если твоя корона сломалась – из моего сердца вырежь другую корону», – заметив в скобках: «Эта гипербола многих поэтов ошеломит!». Ирония смягчает напряженность, уводит от полузабытых, тревожащих воспоминаний, то ли ставших историей, то ли осевших в душе: «Мне снится ночью мутная Лиахва…» («Рыжей кровью течет Лиахва», – писал он о том же в 1919 году). Но, может быть, и не о том. Лиахва кровью текла не однажды. Георгий Саакадзе там уничтожил восставших, неверных ему осетин. Запах тлена (ущелье было забито трупами, как и после карательной экспедиции меньшевиков) мучил Тициана в Боржоми, в Тифлисе. Лиахва в его стихах превращается в символ:

То мне река Лиахва снится… То не спится…

А лишь засну: и бой! и мчится атабек!..

Но разве не двусмысленно, не тревожно само сравнение женщины – с виселицей?

Летом 1925 года семья Тициана жила на даче в Боржоми; сам он изредка ненадолго туда наезжал: бродил в окрестностях, вспоминая подробности отгремевших в Боржомском ущелье сражений, внезапно срывался и уезжал в город. В то лето его душа рвалась на простор, и стихи рождались – окрыленные, дышащие восторгом.

Никогда не бывало так радостно мне,

Как сегодня. Не знаю, в чем дело.

Не хочу я, чтоб сердце горело в огне,

А искусство мое охладело.

Из ворот Ташискари летит ураган,

Блещет пламенем шлем Моурави.

Серп луны изогнулся, прорезав туман, —

Скорбный месяц в холодной оправе.

Замирая, не в силах я глаз отвести

От развалин старинного стана.

Опоясан мечом, я стою на пути,

Но не видно нигде басурмана.

И стихи Гуриели похожи на стон:

«Кто прославит Тамарины чары?»

Жизнь моя – только миг, но разрублен и он

Соименницей дивной Тамары.

Кто прославит Тамару? И этой другой

Кто споет, распростершись во прахе?

Светозарная Картли горит надо мной,

И в плену я у стен Моди-Нахе…

Перевод Н. Заболоцкого

Волнуясь, прочел он стихотворение «Тамуне Церетели» друзьям. Стихи понравились, но к похвалам, которые были сдержаннее обычных, примешивалась неловкость. Может быть, эти стихи не стоит публиковать? В них отсутствовала легкая, ироническая нарочитость, которая в мадригалах. Всё – на одном дыхании! Страсть – вдохновленная «соименницей дивной Тамары» – «этой другой», которой посвящены стихи.

«Моди-Нахе» – название крепости, когда-то принадлежавшей князьям Церетели. «Моди-Нахе» – значит: «Приди – посмотри!». Это была такая дерзкая, неприступная крепость! Древняя крепость над рекою Квирила.

Стихотворение дышит рыцарской готовностью к подвигу во имя прекрасной дамы…

Этим летом Тамуна Церетели продавала минеральную воду в магазине Лагидзе на Руставели, против оперного театра. Тициан с нею не был знаком. Настороженная гордость и грация лани сквозила в каждом ее движении. Он и не посмел бы с нею заговорить. Он приходил пить боржом каждый день; стоял, прислонившись к прилавку, пил воду не спеша и смотрел на нее. Он ходил к Лагидзе десять раз в день…

Н. А. Табидзе рассказывала: «Мы отдыхали летом в Боржоми на даче. Я получила от Тициана письмо о том, что в Тбилиси появилась очаровательная женщина и что он хочет, чтобы я на нее посмотрела. А потом в тот же день прислал телеграмму с просьбой срочно приехать и позвонил по телефону мне в Боржоми, и очень просил приехать. Я приехала вечером, пришла домой – Тициана нет. Я жду, волнуюсь, а он не идет. Уже в двенадцать часов, ночью, вижу с балкона – идет веселый, здоровый, только еще больше растолстел. Я на него накинулась с упреками: зачем звал? что случилось? хоть бы последил за собой – чего тебя так разнесло? Он только смущенно улыбался».

Повел ее утром к Лагидзе, купил ей мороженое, показал девушку за прилавком…

Стихотворение «Тамуне Церетели» написано в Боржоми летом. Второе, посвященное ей же, – «В Ананури» – написано год спустя; толчком была поездка в Ананури, старинную крепость при Военно-Грузинской дороге (вероятно, с кем-нибудь из гостей).

Раньше любовь наводила его на мысль об исторических битвах, – теперь же память о прошлом, о былых сраженьях, о рыцарских подвигах предков ему напомнила девушку, что в прошлом году продавала боржом у Лагидзе:

Тебе здесь не бывать, но я упорно

Под Ананури помню образ твой.

Тут Белая слилась Арагва с Черной, —

Меня ж хотят разъединить с тобой.

Тебя, не зная, звал я. Так Тамарой

Томился Врубель. Ты осенена.

Как крепость Моди-Нахе, древней чарой,

Как сломанное облако, нежна.

Касается тебя мое томленье

Нежней, чем крылья демона. И пусть

Подаришь ноги ты свои оленьи

Подругам, чтобы их развеять грусть.

Пусть их певцы обрадуются тоже,

Вся жизнь еще пред ними впереди.

А наши грезы время уничтожит,

Прах занесет. И лишь забвенья жди…

Я бьюсь на камне брошенной форелью.

И жабры вырваны. Взведен курок.

Я пули жду. И сердце стало целью.

И смерти не избегнуть. Близок срок…

Логика поэтического мышления капризна и разуму неподвластна: гибельность неразделенной страсти, метафорическое «сраженный насмерть любовью» ассоциируется у Тициана Табидзе с битвами, с историческими сражениями; недостижимость счастья – с неприступностью не взятых противником крепостей:

…Здесь тысячи погибли. Ананури

Тому свидетель. Потому пою

Здесь песню я о страсти и о буре,

И гибель я баюкаю свою.

Перевод С. Спасского

Здесь пропадает «обычность», банальность подобных «поэтических» сравнений, потому что здесь – это вообще не сравнение: битвы со страстью, – это ощущение себя в этом мире. Сопричастность истории не в уподоблении чувства – битве, но в присутствии «истории», ставшей частицей души поэта. И Тамуна Церетели – княжна из рода Церетели – для него частица истории тоже; и «Моди-Нахе» («Приди – посмотри») – крепость и в то же время поэтический символ не всякой вообще неприступной, а именно этой, единственной в своем роде любви.

Годами не сглаженное чувство к Тамуне Церетели как-то по-своему ассоциировалось для него с гибельностью собственной его судьбы, с тяжелыми предчувствиями, а позднее – с почти трезвым ожиданием неизбежного; в 1937 году Тициан пишет еще одно стихотворение «Тамуне Церетели»:

Несчастному – что может счастье дать?

При жизни мне над собственной могилой,

Над музою разодранной рыдать.

Нет, этой не забыть весны постылой!

Зачем вопрос, когда пришла беда?

К чему ответ в безмолвии жестоком?

Судьба не слыла щедрой никогда,

А нынче гонит горести потоком.

О «Моди-Нахе» пусть молчит язык.

Мне видится, мне верится в печали:

Не приживется к тростнику тростник

И сердцем сердце заменить едва ли!

Придут другие в этот адов зной,

Увидят взрыв, огонь поры суровой.

Я радости и не хочу иной,

Чем вырезной свирели тростниковой.

Обидно только, что я не успел

Тебе в те годы рассказать в печали,

Как мы среди поэтов в сонме дел

Безногого Рембо не забывали.

Перевод Л. Озерова

Это трудно перевести, в переводе – звучит неуклюже, иногда непонятно: прощаясь с миром, Тициан в единый стих пытается вобрать сложную сумму образов-символов, которыми жил. Начиная с чувства присутствия на собственных похоронах (теперь это не был символ, – уже опустился занавес, отделивший его от живых, и он видел со стороны свою смерть), этот образ возник в его юношеских прозаических миниатюрах, – он хоронил сначала свою первую, бесплотную «голубую» любовь: потом в «Белом сновидении» ему виделся скорбный путь народа – бесконечный, как дорога на кладбище, и «плач над гробом собственным»: и снова он испытал это, когда хоронил отца: «все исчезает в скитаньях и мчится куда-то, я же собственный гроб проношу, словно памятник славы»; и снова ему хотелось рыдать над своею могилой, оплакивать «разодранную музу» (тот же лебедь – с разорванным горлом) – петь свою «лебединую песню»: и «Моди-Нахе», и недоступная больше радость чувствовать себя тростниковой свирелью, прижатой к губам Грузии (и об этом было в прежних его стихах), и Рембо – примета юности, пронизанной ураганом, – всё, о чем не успел рассказать ей…

* * *

…Жена Тициана Табидзе была смелая, с твердым характером женщина. В отличие от Тициана, она легко вступала в общение с незнакомыми людьми, не робела в многолюдном собрании.

Ей – Нине Макашвили – посвящается «Понт Эвксинский»:

Читал сегодня я Эврипида,

Медея напомнила мне тебя.

Любая мне не страшна обида

С тобою: сердце верит, любя…

Стихотворение написано 5 июля 1926 года в Тбилиси под впечатлением перечитанной античной трагедии, навеявшей мысли об аргонавтах, похитителях колхидской царевны, об Орфее, который был их певцом, о собственных житейских невзгодах…

В начале этого года Тициан Табидзе напечатал свое стихотворение о Сталине: тогда о Сталине еще не писали стихов; это стихотворение не было прославляющей одой, в нем было размышление о перспективах новой жизни; стихотворение кому-то показалось политически бестактным, и поэта предали остракизму, – он лишен был работы и, соответственно, средств к существованию. Через полгода с помощью старых, со времени большевистского подполья, друзей все как-то уладилось, – Тициана снова стали печатать.

…В стихотворении «Понт Эвксинский» звучит не обида – преодоление горечи, вера в жизнь и в любовь, в неизменность человеческой доброты:

Печь известковая – челюсть дракона;

Колышется золотое руно…

Я схвачен мечтою неугомонной,

Со счастьем таким совладать не дано.

Выскажу слово, но с ног меня валят

Обвалы невысказанности моей.

Старой грозы подхваченный валом,

Я песню пою о тебе – Орфей.

Понт Эвксинский – да есть ли милее!

Звук тот исторгла какая струна?

Тебя напомнила жизнь Медеи,

И сердце мне обожгла она.

Крепкая, точно Саркис Джакели,

И, словно Понт Эвксинский, нежна…

Невысказанность томит доселе,

И глотка сохнет, поражена…

Навеянное мифом о Медее и аргонавтах стихотворение – о себе, о собственных своих переживаниях; образный строй держится на поэтических ассоциациях с греческими мифами: известковая печь, в которой (как и в те легендарные времена) сжигают известь в сегодняшней Колхиде, – «челюсть дракона». Того дракона, который охранял золотое руно и которого с помощью Медеи убили аргонавты. Этот образ станет лейтмотивом ряда последующих стихотворений – символизирующим жизненные невзгоды, препятствия, нежданную опасность (в дальнейшем его развитии). Здесь – его рождение; здесь это – почти случайная ассоциация, возникшая из описания Черноморского побережья, где быт народа сохранил древнейшие, времен греческих мифов черты.

Певец, поэт – конечно, Орфей…

В переводе Л. Озерова приглушен знакомый образ-лейтмотив оригинала: «Что-то невысказанное томит меня, и высыхает перерезанная глотка».

Стихотворение посвящено жене поэта; это она – «крепка, точно Саркис Джакели», такой у нее характер! (Саркис Джакели, владелец Месхети – смелый грузинский полководец.)

О чем стихи? О любви?..

Об этой любви!

Потом, спустя месяц, в Гагре, куда он поехал, видимо, уже после того, как невзгоды уладились, он эти «подмоченные перышки» (по примеру Маяковского) вырвал и переделал конец стихотворения:

…Пальмы. И Гагра, как белая лебедь,

Летит к Эльбрусу сквозь забытье.

Луны, ушедшей за тучу, трепет —

Как будто дэвы толкнули ее.

Волны моря загромыхали.

Как песнь аргонавтов, – им долго звучать.

В ночи августа, в дальней дали,

Земля и небо слились опять…

Стихотворение «Понт Эвксинский» обрело законченный «антологический» облик: Медея, аргонавты, Орфей. Обманчивое затишье…

Как для ребенка ласка матери,

сладок Эвксинский Понт;

когда горечь заострила сердце,

моя родина, тебя я вспомнил…

Подстрочный перевод

Это другое стихотворение – «Картлис цховреба» («Летопись Грузии»)[17]17

Правильно: «Житие Грузии». – Прим. ред.

[Закрыть], созданное тогда же – в качестве вступления к поэме (так и не написанной).

Говорят, что раз в сто лет колышет

Небо языки такого пламени.

То не старец-летописец пишет —

То моя бессонница сожгла меня.

С каждым, кто назвал себя поэтом,

Только раз такое приключается.

Черноморье спит. Под легким ветром

Зыбь трепещет, парусник качается.

Пароход «Ильич» причалил к Сочи,

Словно «Арго», воскрешенный заново…

Это – вариация умиротворяющей картины спящего, ночного Черноморья. В «Понте Эвксинском» – взрыв неожиданных чувств:

Родина! К твоей ли колыбели

Прикасаюсь, за былым ли следую, —

Человек я или Кахабери[18]18

Сказочный средневековый рыцарь-богатырь.

[Закрыть],

Сросшийся корнями с почвой этою?

Кем бы ни был, но, мечте покорный,

Напишу поэму бедствий родины.

Что мне жизнь? Пускай лавиной горной

Сметены пути, что раньше пройдены!

Экспрессивный и по-своему выразительный перевод П. Антокольского, естественно, утрачивает буквальную точность, и потому «знакомые образы» в переводе не так легко узнаются: «И решил я внезапно написать твою кровавую поэму. Себя не пожалею: будь лавиной (поэзия), – снеси все, что у сердца найдется». «Плакал на этом море Овидий Назон, более о Риме, чем о себе. Как бы мне язык ни связали, я расскажу о путанных наших дорогах…»

Часто их меняли. Так меняют

Лед на лбу страдальца госпитального.

Правнуки и ныне поминают

Пропасти у перевала дальнего.

«Не было непройденных пропастей, ни высот, нами не взятых… Долго длилась агония, пылала огненная печь…» (Известковая печь – та самая «челюсть дракона».) Конец запутанным этим дорогам: «бросил якорь у берега пароход „Ильич“, остановился в Сочи»; это – свет надежды. В переводе Антокольского усилено символическое звучание образа:

В пламени небесные ворота.

Брошен якорь у высокой пристани.

Мне приснился белый сон народа —

Снег Эльбруса, еле видный издали.

Это – рассвет.

* * *

…Скучные дни на даче в Анапе, куда несколько лет подряд выезжала его семья.

Образы исторические были той лирической плотью стиха, тем поэтическим воздухом, без которых никакие грустные или радостные раздумья – еще не поэзия; без этого жизнь теряет объемность, лишается глубины и, может быть, даже смысла.

Я в Скифии. Опаленный киммерийскими сумерками…

Друг дорогой, я твоим голосом читаю Пушкина.

Бахчисарайского фонтана обливает меня струя, —

Старым фонтанам никто рыдать не мешает…

Так выглядит в сделанном самим Тицианом подстрочном переводе его стихотворение «Илаяли», посвященное Али Арсенишвили.

Многозначащим словом проходит в стихах Тициана Табидзе древнейшая, таинственная Киммерия (отсюда и киммерийцы, и «Химерион»). Она и во времена Геродота уже была легендарной – эта страна: киммерийцы населяли северное Причерноморье и Крым в библейские времена, а потом исчезли. Геродот собрал преданья о том, как скифы прогнали киммерийцев. Скифы были кочевники, воины, – киммерийцы не могли им противостоять. Цари киммерийцев собрали совет, решая: оставить ли землю скифам и переселиться в другие места или вступить с ними в бой? Цари хотели сражаться, но их не послушал народ; и они стали спорить между собой, потому что одни все еще рвались в бой, а другие хотели уйти с народом; и цари перебили друг друга, – народ киммерийский похоронил их возле реки Туры и ушел, преследуемый скифами, на восток, через Кавказские горы – в Малую Азию; туда, где маячила Тициану таинственная Халдея.

Блуждая под киммерийским небом здесь, вблизи пыльной и скучной Анапы, Тициан вспоминал годы юности:

…И вопрошаю мглистую скифскую ночь:

Куда делась наша юность и наш восторг (очарование, упоение)?

Кто обветрил нашу запекшуюся («сухую» – зачеркнуто) рану

И не дал возмужать нашему вдохновению?..

Скоро в Тифлис, как прежде (некогда) Важа Пшавела,

Я привезу переметными сумами стихи.

Но больше стихов несу я горечи с собою,

Которой усердно меня заправили на родине.

Клянусь я скорбной тенью Овидия,

Что я ближе к тебе, чем в старину (раньше).

Мечтаю с тобой по Руставели (проспекту) пройтись, рыдая в стихах,

и вспомнить позабытые строки.

Вспоминаю то время, когда с тобой встретились, как с истым

Лоэнгрином,

белой яблоней по Белому мосту ты приплыл, как лебедь…

Вспоминаю рыцаря, вечного данника стиха,

Что даже в Кутаисе не замечал рассвета…

Август 1925 года. Анапа… Илаяли – таинственная незнакомка из романа Кнута Гамсуна «Голод», воплощенная романтическая «мечта».

Вспоминаю Тбилиси…

Молочное утро и Вардисубани[19]19

Улица Розы. (Правильно: Квартал розы. – Прим. ред.).

[Закрыть].

Россыпь слов,

Водопады стихов,

Илаяли.

Струны Саят-Новы

Во вздыбленном песней духане.

О Али! Ты сберег ли то пламя

Любви и печали?

Грозный год…

Мы – голландцы летучие

В бешеном шквале.

Плачет сердце,

Летит светлячком на ветру,

Илаяли…

Сквозь годы доносится звон колокола с горы святого Давида, и Скифия снится…

«Скифская элегия» написана в сентябре 1926 года.

Овидий и Пушкин пришли на память, и виделся серый, в тумане тонущий город Петра. Тициан никогда в Петербурге не был, ни потом – в Петрограде. Знал его по рассказам Али Арсенишвили, а больше по книгам. «Гибнущий город, он был или не был, или он рухнул только вчера?»

…Александр Македонский, с его разноплеменным войском. Не он ли, пройдя по скифским степям, победил воинственных амазонок? (Про амазонок задуман сценарий для Наты Вачнадзе. «Каким ослепительным потоком хлынула бы с экрана красота амазонских лучниц и всадниц на взмыленных конях!»)

…скифские орды и рати ислама.

Сегодня: все то же небо и те же тучи. Тучи седой Киммерии… Придут и уйдут племена, и высохнут реки. Но что однажды в себе ощутил поэт – навсегда останется в жилах его стиха:

Разве я кем-то из дому изгнан?

Сам добровольно кинул отчизну, —

Вот и брожу по скифской стране,

Да не поможет чужбина мне.

Но Киммерия нынче близка мне —

Дикие степи, голые камни…

Иль это пушкинский горький стих —

Первопричина скорбей моих?

Или слепец настроил бандуру

И обошел Христа ради базар.

Или собака завыла сдуру?

Или я сам дал волю слезам?

Детство ли вспомнил? Юность ли прожил?..

Сердце мое бандурист растревожил:

Что же он плачет, бедный слепец, —

Миру всему пророчит конец?

Словно я ждал еще с колыбели

Ночи такой, непогоды такой, —

Скифы на море песню запели…

На сердце – смута и непокой.

Перевод П. Антокольского

* * *

Дочери посвящено стихотворение «Танит Табидзе» – 1926 год:

Саламбо, босоногая, хрупкая,

Ты привязанною за лапку

Карфагенской ручною голубкою

Ходишь, жмешься и хохлишься зябко…

Обращение к истории здесь – не прием, но – логика чувства, почти житейская ассоциация: имя дочери – Танит, данное ей когда-то в честь карфагенской богини, повлекло за собою цепь исторических и литературных ассоциаций; в них обнаруживало себя душевное состояние поэта, круг его не названных, но поэтически опосредствованных переживаний. В своем переводе Борис Пастернак, отступая от оригинала в деталях, выделяет центральный драматический момент в цепи поэтических образов-ассоциаций:

Мысль моя от тебя переносится

К Карфагену, к Танит, к Ганнибалу.

Он на меч свой подставленный бросится

И покончит с собой, как бывало.

Сколько жить мне, про то я не ведаю,

Но меня со второго апреля

Всю неделю тревожат, преследуя,

Карфагенские параллели.

Переводчик нагнетает напряженность в атмосферу стиха и завершает стихотворение строками, в которых выражено очень характерное для Тициана Табидзе настроение, не высказанное, однако, с тою же определенностью в оригинале:

Спи, не подозревая ни малости,

Как мне страшно под нашею крышею,

Как я мучусь тоскою и жалостью

Ко всему, что я вижу и слышу.

Перевод Б. Пастернака отличает высокая поэтичность и напряженный лиризм; и вместе с тем, в нем опущена большая часть образных мотивов-ассоциаций, почти весь литературно-исторический реквизит стихотворения. Все это сохраняется в другом переводе – Бенедикта Лившица:

Саламбо на алых ножках голубя,

Ты – что крови карфагенской след.

В мыслях нежно полыхает полымя,

Затонувшей Атлантиды свет…

Это значительно более точный и все же менее выразительный перевод. В нем передан свойственный Тициану Табидзе ход поэтической мысли, его ощущение жизненных связей:

Красноногий голубь мой на привязи,

Той же ты посвящена Танит.

Тщетно Ганнибал судьбе противится:

Меч его его же поразит.

Так апреля в день второй, дитя мое,

Я пишу и, глядя в глубь веков,

Вижу Карфаген без стен, без знамени

И с богини сорванный покров…

Стихотворение, написанное в день рождения Тициана – 2 апреля, обращено в глубь веков, и образы его тревожны: свет погрузившейся в океан Атлантиды, пораженный собственным мечом Ганнибал, беззащитный Карфаген и – начисто опущенный Пастернаком – «таинственный покров», сорванный с карфагенской богини Танит (чудодейственное покрывало богини, священный «заимф», упавший с неба, частица самого божества – в нем сила, слава и величие Карфагена, – смотри об этом роман Г. Флобера «Саламбо» – одно прикосновение к этому драгоценному покрывалу грозило смертью); покров, сорванный с богини влюбленным в Саламбо (жрицу богини Танит) варваром, воином, полководцем… Неопределенность символов – неясность тревоги, угнездившейся в сердце поэта. Его взгляд, устремленный в века, в самом деле углубляется в душу: он видит не разрушенный Карфаген, лишенный защиты богини, он видит себя самого в своем доме:

Я в Тбилиси, но в душе, как яблоня,

Плачет мой Орпири и сейчас,

Мальдороровой кричащей жабою

Кличет златоуст обоих нас.

Но беспечно спишь ты и не ведаешь,

Как я этими измучен бредами.

Орпири – поэтическая крепость Тициана Табидзе; «жаба Мальдорора», «орпирский златоуст» – голос его встревоженной совести. Бенедикт Лившиц в своем переводе воспроизводит поэтические детали. Пастернак в деталях небрежен:

Я в Тбилиси, но дерево всякое,

Травка, лужица – гонят отсюда,

И лягушки весенние, квакая,

Шлют мне весть с деревенского пруда…

Изящно и психологически убедительно переводит Пастернак тревожно-символические образы оригинала в почти бытовой аспект: Тициан действительно помнил всю жизнь деревенские лягушачьи хоры (милая лирическая деталь!); только в этом стихотворении нет никаких лягушек, – есть измучившая душу таинственная «жаба Мальдорора», зовущая вернуться к душевным истокам, сближающая трагический Карфаген и цветущие яблони детства («Как слезы глаз моих – они мне издали»), – об этих яблонях идет речь, а не о «всяком дереве». Тот же Пастернак увидел и понял этот образ в стихотворении «Не я пишу стихи…». А здесь он этим образом пренебрег, заменив плачущие белыми лепестками яблони безликим «деревом».

Борис Пастернак отказался от книжной условности поэтических образов-мифов; в своем переводе он воплотил лирическую непосредственность оригинала. Там, где Лившиц расшифровывает поэтический «код» стихотворения, Пастернак предлагает читателю поэтический «результат»; удаленные от оригинала в деталях, переводы его точны в передаче скрытой лирической сути. Может быть, они оба по-своему правы, но Пастернак имеет в глазах читателя важное преимущество: его стихи – не отдают переводом; перевод Пастернака читается как «оригинал».

Стихи Тициана Табидзе почти у всех переводчиков сохраняют «свое лицо»; вместе с тем в них особенно ощутима «индивидуальность» каждого переводчика: выразительная точность и отрешенность от самого себя Бенедикта Лившица, властная самостоятельность Пастернака, мягкий лиризм Сергея Спасского, экспрессивность Павла Антокольского, замысловатость Леонида Мартынова, классичность Льва Озерова…

В переводах Николая Тихонова подчеркнуты детали, поэтическая живопись, лирическая сюжетность.

Вот в тихоновском переводе цветущие сады Орпири, – лейтмотив, характерный для творческой зрелости Табидзе, – воплощение поэтичности жизни, один из критериев истинности поэзии:

Лет двадцати этих будто и не было,

Малым ребенком лежу во дворе я,

Снится еще не забытое небо мне

Детства, что лаской меня еще греет…

В высях мучительных небо расплавлено,

Звезд ледяное сияние льется,

Строки пройдошеством ныне приправлены, —

Сердце ж мое по-старинному бьется.

Чем это проще в стихах моих скажется,

Тем будет сердцу и радости больше,

Майской красы всей цветущею тяжестью

Бьет меня яблоня ночью хорошей.

Небо багровое, небо рогатое…

Ночью быть ветру – такое крылатое!

«Орпири», 1926

Как подчеркнута здесь внешняя, описательная выразительность знакомой картины, выявлен лирический подтекст, ретуширована в стиле тихоновской афористичности мысль.

Н. Заболоцкий писал Тициану Табидзе: «Я очень страшусь пунктуальной передачи смысла в том случае, если это звучит в русском стихе нарочито и неестественно. Я стремлюсь к тому, чтобы перевод звучал как оригинальное стихотворение. Это не значит, конечно, что я допускаю искажение смысла. Я стараюсь только интерпретировать смысл в том случае, когда это требуется для легкости и ясности стиха» (письмо от 2 августа 1936 года). Николай Заболоцкий избегал пунктуальности в тех случаях, когда буквальная передача смысла оригинала бывала в разладе с духом русского языка или когда буквальный пересказ отдельно взятого образа придавал ему совершенно иной, чем в грузинском оригинале, эмоциональный оттенок; или просто образ мог показаться непонятным или неловким в силу национальной специфики бытового и даже психологического характера.

Пастернак по-своему интерпретировал поэтический строй оригинала.

Возьмем один из лучших его переводов Тициана Табидзе:

Иду со стороны черкесской

По обмелевшему ущелью.

Неистовей морского плеска

Сухого Терека веселье.

Перевернувшееся небо

Подперто льдами на Казбеке,

И рев во весь отвес расщепа,

И скал слезящиеся веки…

Здесь у Пастернака – пейзаж, эмоционально насыщенный, напряженный, но все же – просто пейзаж: в нем нет прямого выражения чувства. В оригинале – выражение чувств: «Иду со стороны черкесской, приближаюсь к Дарьялу. Обмелевший Терек – одна капля, но морем хлынул он сквозь мое сердце. Опрокинулось надо мной треснувшее небо, и на небо – другое небо, Казбека, очарованного Дарьялом. Глаза промывает Терек слез…».

Внешне – разное; но в сущности Пастернак передает именно это настроение, это состояние души, – он лишь убирает в подтекст открытое авторское «я», что ничуть не мешает ему скрытно присутствовать в самой напряженности эмоционального строя стихотворения, в точно переданном пейзаже, увиденном глазами до слез взволнованного человека.

«И смотрю я на алмазные пропасти. За мною идет мой Демон. Вижу гигантские плети мускулов и железный аркан на шее. Знаю, ждет меня эта судьба, и то знаю, что я этой судьбы достоин. Дорогая, я не болтун, и самоубийство – не бахвальство. Тянет меня, как грозу, невидимое дно этих пропастей. Знаю: ты женщина – как все женщины; знаю, и это тебе сомнительным кажется. Я хочу быть отважным, как Мцыри – в ту страшную ночь, когда он терзал барса. Полон я тобою до самого сердца; я – поток несущихся слез. Хотел бы я упасть на этой дороге замертво, хотел бы я раскрыть здесь свое чистое сердце, – меня убили разбойники за Арагвой: ты в моей смерти не виновата».

Так у Табидзе.

Пастернак поэтически концентрирует эмоциональное, духовное содержание этого лирического сюжета, почти не заботясь о внешней похожести поэтической конструкции; он даже заведомо искажает ее, – мелькают вешками осколки поэтических образов оригинала:

…Я знаю, от кого ты мчишься,

Погони топот все звончее.

Плетями вздувшиеся мышцы…

Аркан заржавленный на шее…

Нет троп от демона и рока.

Любовь, мне это по заслугам.

Я не болтливая сорока,

Чтоб тешиться твоим испугом.

Ты – женщина, а кто из женщин

Не верит; трезвость не обманет;

Но будто был я с ней обвенчан —

Меня так эта пропасть тянет.

Хочу, чтоб знал отвагу Мцыри,

Терзая барса страшной ночью,

И для тебя лишь сердце ширю

И переполненные очи.

Свалиться замертво в горах бы,

Нагим до самой сердцевины.

Меня убили за Арагвой.

Ты в этой смерти неповинна.

Это – почти импровизация на тему, предложенную Тицианом Табидзе; и вместе с тем, это – поэтически верная интерпретация лирического смысла стихотворения.

И главное – это поэзия!

«Если бы у меня был другой характер, – говорил Борис Пастернак, – если бы жизнь по-другому сложилась, может быть, я задержался бы на этом и посвятил бы себя изучению языка. И, может быть, я бы „переперевел“ эти свои переводы Тициана Табидзе, Чиковани и Яшвили в том смысле, что я передал бы то, чего не передал в той половинной или четвертной передаче, которой я располагал. Но вы получили все-таки понятие о художниках. Я рассказал только их образы, метафоры и мысли, но можете себе представить, какова эта поэзия, если даже при таком ограниченном показе и то уже что-то получается. А если бы я, кроме того, мог передать какую-то внутреннюю сущность быта, которая только в языке передается, а без знания языка ее никогда не уловить, потому что никакой подстрочник не может ее дать; если бы я мог передать какие-то постижения языка, его полутени, какие-то резкие лучи, по нему пробегающие!» (из выступления Б. Пастернака на Первом Всесоюзном совещании переводчиков в 1936 году).