Текст книги "Тициан Табидзе: жизнь и поэзия"

Автор книги: Галина Цурикова

Соавторы: Тициан Табидзе

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 1 (всего у книги 28 страниц)

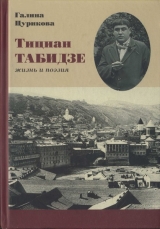

Г. М. Цурикова

Тициан Табидзе: жизнь и поэзия

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Эта книга была задумана почти пятьдесят лет назад, в период недолгой «оттепели», когда можно было называть вещи своими именами и прямо указать дату убийства поэта Тициана Табидзе: 15 декабря 1937 года. Много позже это подтвердится и листом из следственного дела: «Являлся активным членом национал-фашистской организации в Грузии: проводил вредительскую работу на фронте литературы и искусства… Расстрелять».

Книга была сдана в набор в октябре 1969 года. Однако из подписанного в печать (только в марте 1971 года) макета сведения о гибели поэта исчезли. Вместо них появился эвфемизм: «ушел из жизни»… Цензуре подвергся весь текст, последняя глава исчезла.

Тогда книга вышла в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» крошечным по тем временам тиражом в пять тысяч экземпляров и быстро стала библиографической редкостью. Надо сказать, что ни на русском, ни на грузинском языках монографий о Тициане Табидзе ни до, ни после – не появлялось.

Однако доцензурная машинопись книги сохранилась в личном архиве Галины Михайловны Цуриковой, а после ее смерти была передана родными в Пушкинский Дом. Именно этот текст и лег в основу настоящего издания. (Угловым скобками отмечены фрагменты издания 1971 года, отсутствовавшие в машинописном тексте.)

За время работы над книгой Галина Михайловна стала другом семьи Тициана Табидзе. Тогда еще была жива Нина Александровна, вдова поэта. Ее голос, ее воспоминания звучат со страниц книги, воскрешая истории дружб, связавших русскую и грузинскую поэзию. Константин Бальмонт, Андрей Белый, Сергей Есенин, Илья Эренбург, Сергей Городецкий, Николай Тихонов, Борис Пастернак…

Многие страницы этой книги посвящены душевному и творческому родству Тициана Табидзе и Бориса Пастернака, поэтов, чья дружба не закончилась с гибелью одного из них.

Писатели, художники, музыканты, упомянутые в этой книге, бывали в доме Тициана на Грибоедовской, 18. Сидели за овальным столом, под удивительным, сине-зелено-черным портретом работы Ладо Гудиашвили: коленопреклоненный Тициан держит на вытянутой руке блюдо с халдейскими городами. Портрет этот и сейчас можно увидеть в мемориальной квартире Тициана на Грибоедовской улице, и стол, за которым он любил работать, как прежде, стоит в столовой… Только гораздо реже, чем это было в двадцатые и тридцатые, а потом в шестидесятые-семидесятые годы прошлого века, собираются за ним приезжающие в Грузию русские поэты.

Это книга о Грузии, с которой связаны, начиная с Пушкина и Лермонтова, самые, может быть, прекрасные страницы русской поэзии. В русской литературе существует введенное В. Н. Топоровым понятие «петербургский текст». То, что правомочно понятие «грузинский текст русской литературы», показывает, в том числе, и книга Г. М. Цуриковой.

Читая эту книгу, хочется, как сформулировал в одном из писем Борис Пастернак, «в тоске по русской культуре – вспомнить с благодарностью Тифлис и затосковать по нем именно этой тоскою».

Последний творческий вечер Тициана Табидзе состоялся 21 марта 1937 года в Ленинграде.

Это первое полное неподцензурное издание выходит в Петербурге, в сто двадцатую годовщину со дня рождения поэта.

Галина Цурикова

ТИЦИАН ТАБИДЗЕ

Жизнь и поэзия

Памяти Нины Александровны Табидзе

…и над линией всех гор и горизонтов голова идущего рядом со мною улыбающегося поэта, и светлые признаки его непомерного дара, и тень грусти и судьбы на его улыбке и лице…

Борис Пастернак

Миролюбивому поэту, не державшему оружия в руках, снились кровавые битвы; несмелый, застенчивый, он жил в мире неутолимых страстей; благополучный, удачливый – в личной жизни и в литературе, – он себя ощущал над обрывом, чувствуя рядом пропасть, предвидя раннюю гибель, и много писал об этом; лишь после трагической катастрофы стихи зазвучали пророчеством, – прежде трагизм казался поэтическим своеобразием.

Борис Пастернак был поражен душевной щедростью этого человека, бездонностью сложной, затаенной души, направленной только к добру, способной к ясновиденью и самопожертвованью. «Тициан Табидзе, – писал Пастернак, – был устремлен внутрь и каждою своею строкой и каждым шагом звал в глубину своей богатой, полной догадок и предчувствий души».

Поэзия была его жизнью и страстью, его биографией:

Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут

Меня, и жизни ход сопровождает их.

Что стих? Обвал снегов. Дохнет – и с места сдышит,

И заживо схоронит. Вот что стих…

В те годы Илья Эренбург писал в своей «Книге для взрослых»: «У человека, отдавшего себя искусству, нет биографии; даты рождения и смерти, встречи с людьми, радости и горести, – это только иллюстрации; текст – в стихах, в холстах, в масках актера…».

Биография Тициана Табидзе вбирает в себя и трагическую историю грузинского народа, и пути-перепутья европейской поэзии.

Это – и биография времени тоже, как оно отразилось в человеческой личной неповторимой судьбе.

ПОД НЕБОМ КОЛХИДЫ

Брату Галактиону

Двое братьев, ногти близнецы,

Там, в Орпири, мы выросли оба.

Там зарыты и наши отцы.

Да истлели, наверно, два гроба.

Там дома наши рядом стоят.

Мы в одной малярии горели

У разлива Риона в апреле,

И одни нас истоки поят.

Ты томишься по лаврам, а мне

Любо вспомнить о той стороне,

Слушать хриплую жалобу жабью

Или ржавое хлюпанье хляби.

Дилижанс, приближаясь, скрипит,

Чаландари бредет и вопит,

Босоногий певец, и проселок

Полон песен его невеселых.

Моя песня лишь отзвук глухой

Той трясины, где прошлое тонет.

То в ней волгий послышится вой,

То как будто бы колокол стонет.

Наши матери сгорбились, ждут,

И поминки справляют старухи.

Да соседи в проклятой округе

Никогда уже к ним не придут.

Перевод П. Антокольского

Орпири – западно-грузинское двуречье: родина Тициана Табидзе. Тицианом он стал – когда уже был поэтом; сначала его звали Титэ, мать и сестры всю жизнь называли его Титико. Он родился 2 апреля 1895 года в селении Шуамта́.

Старший сын деревенского священника Юстина Степановича Табидзе, живой, впечатлительный мальчик, глазастый, светловолосый, с толстыми губами, которые складывались как-то особенно, если ему что-нибудь казалось обидно, – он краснел, когда при нем говорили неправду.

Очень добрый.

Может быть, слишком чувствительный ко всему.

Самый любимый – в большой, с невеликим достатком семье.

Он легко предавался фантазии: издали слышный, проезжающий по шоссе дилижанс – четверкой замученных лошадей запряженная колымага – представлялся ему длинным связанным зверем, бредущим в полях. Но чаще он среди бела дня скакал на коне рядом с Георгием Саакадзе, бился с персами насмерть, и раскрасавица дева ему воздвигала высокую башню в зарослях у реки…

Большая река струилась у самого дома. Холодные струи бесшумно бежали по рыжему каменистому ложу, слегка шелестели, обегая большие камни; и тихо качался вставший стеною камыш; и скользили вдали груженые хворостом плоскодонки.

Рион широко, двумя потоками расплеснулся по низкой равнине. По зеленым болотистым островам, высоко поднимая ноги, бродили цапли, и отовсюду звучали лягушечьи хриплые хоры.

Горы виднелись вдали, окружая болотистую равнину.

Весной, во время разлива, Рион приходил во двор.

О Рионе рассказывали легенды.

«Старики вели счет годам со времени чумы и большого наводнения на Рионе, когда разбушевавшаяся река несла разрушенные жилища, детские люльки и нырявшие в мутных волнах гробы из развороченных могил. Неделями выжидали, пока войдет в берега рионский потоп и остановится жуткий оползень», – писал в автобиографии Тициан.

Автобиографию дополняют стихи. В последние годы жизни он, как никогда прежде, много писал о детстве: это – россыпь живописных подробностей, и непосредственность быта, и отпечатки детских фантазий, и пронзительный деревенский воздух.

…Поэт не такой уж мудрец,

Хоть людям и кажется мудрым.

Я все еще тот сорванец

И вышел рыбачить под утро,

И южного зноя багрец

Еще золотит мои кудри.

И кажется ярче парчи

Холщовой рубахи заплатка,

Сладка кислота алычи,

И райская птица, в ночи

Поющая дико и сладко, —

Как все это хрупко, как шатко!..

Танцуют в кустах светлячки.

Под струны старинной чонгури

Читает Натела стихи,

И в бездне рассветной лазури

Алеют вершин ледники.

Озноб продирает по коже:

Негаданно ты наступил

На муравейник. Но кто же

Напасть на тебя напустил?

Ползут и ползут, и похоже,

Что дьявола ты потревожил…

Пусть слезы твои безнадежны,

Ты все-таки плачешь навзрыд.

Волынка, поющая нежно,

С тобой о любви говорит.

Ты тянешь к ней руки, – и это,

Наверно, рожденье поэта…

Перевод П. Антокольского

…кавказские причудливые пейзажи: тропические папоротники, лианы, густые ряды чинар и тополей, просторы пашен вперемешку с болотами – «фон для романов Майн Рида, которыми я безумно зачитывался, и необычайных приключений героев Александра Дюма».

Закаты в долине Риона: дневное светило спускается в пурпурном пламени в озеро Палеостоми. И комары – туча комаров – пожаром охватывают полнеба…

Орпири лежит у впадения горной реки Цхенис-Цхали в Рион. «Название этой реки некогда было Таквери, – повествует грузинский летописец, царевич Вахушти, – и когда унесла она в пучину шестьдесят тысяч воинов отброшенного от Анакопии арабского полководца Мурвана Глухого, за это прозвана была Цхенис-Цхали (Река Коней)».

Что же о детстве?

Лежу в Орпири, мальчиком, в жару,

Мать заговор мурлычет у кроватки

И, если я спасусь и не умру,

Сулит награды бесам лихорадки.

Я – зависть всех детей. Кругом возня.

Мать причитает, не сдаются духи.

С утра соседки наши и родня

Несут подарки кори и краснухе.

Им тащат, заклинанья говоря,

Черешни, вишни, яблоки и сласти.

Витыми палочками имбиря

Меня хотят избавить от напасти.

Замотана платками голова,

Я плаваю под ливнем роз и лилий;

Что это – одеяла кружева

Иль ангела спустившегося крылья?

Болотный ветер, разносящий хворь,

В кипеньи персиков теряет силу.

Обильной жертвой ублажают корь

За то, что та меня не умертвила.

Вонжу, не медля мига, в сердце нож,

Чтобы напев услышать тот же самый,

И сызнова меня охватит дрожь

При тихом, нежном причитаньи мамы…

Перевод Б. Пастернака

Деревенский, отдающий древностью быт. Мистика суеверий: «Ребенок споткнется у рогоза – увяжется за ним домовой. Может, не падал он вовсе – все равно увяжется за ним домовой. В плетеных загонах ревут недоенные коровы и телята с пересохшими глотками, – женщины спешат за освященной водой», – вспоминал Тициан Табидзе.

Песни. Протяжные песни работающих в поле крестьян. Бесконечная песня бредущего в мягкой пыли чаланда́ри, торговца вином, погоняющего свою унылую лошаденку. Печальные песни женщин. Пели, если болел ребенок: «Уходите, бато́нэби!..». Непрошенные гости – батонэби, что в переводе – «господа»…

Господа – горести и болезни. Им кланялись, их пытались задобрить песнями и подарками, ради них – болотных бесов желтой лихорадки – украшали пестрыми лентами и лоскутками ветки священных деревьев.

Дом, в котором он вырос… Большой, приземистый, хоть приподнят, как это принято в Западной Грузии, на невысоких столбах. Мрачноват, из темных каштановых бревен, они сырости не боятся… Два широких балкона, с улицы и со двора, украшенные резьбой. В просторном зале (дарба́зи) высокий узкий камин, городская хрупкая мебель. Церковь и кладбище рядом, за невысоким забором. Огромная липа прикрыла ветвями церковный двор.

По субботам в церковной ограде молодежь собиралась, под раскидистой липой визжала гармошка (ее здесь «музыкой» называли), и девушка побойчее, вытянув шею, голосила шаи́ри (что-то вроде частушки). И мечтал, потягиваясь, парень:

– Если до августа доживу, пойду в зекарскую, а может, в двалишвилевскую[1]1

Знаменитые имеретинские бани, расположенные на минеральых источниках. – Прим. ред.

[Закрыть] баню…

По вечерам летучие мыши неслышно кружили над куполом старой церкви. Ночами за рекой кричали шакалы противными голосами. Страшно – как будто плачут…

Зимой падал мокрый снег, и церковный колокол сыпал унылый звон свой. «Зима в Имеретии – сущий ад, – вспоминал Тициан. – Середина этого ада – зима в Орпири». Если б Вергилий хотел устрашить Данта еще сильней, он бы мог показать ему деревенскую хижину – пацху – зимой: шипит сырая ольха в очаге, растекается дым, выедая глаза, а внизу о дощатые стены стукают рылами злые голодные свиньи; доносятся издали выстрелы из ружья – это сосед пугает шакалов, зимой они воют невыносимо, подходят к самым домам.

В доме священника жарко пылает камин.

Перед Новым годом отец привез из города дивные фрукты – апельсины из Трапезунда. Ну, кто бы решился съесть хоть один из них, не полюбовавшись неделю золотистым плодом в папиросной бумаге?

…Тонут в рыжей грязи дороги. Ихтиозавру не выбраться!

Сам Александр Дюма, будучи проездом в Колхиде, застрял в орпирской грязи, – Тициан охотно об этом рассказывал.

В апреле молочною пеной вскипают яблоневые сады и, стекая ливнями лепестков, отцветают.

Под ливнем лепестков родился я в апреле.

Дождями в дождь, белея, яблони цвели.

Как слезы, лепестки дождями в дождь горели.

Как слезы глаз моих – они мне издали.

Перевод Б. Пастернака

…Старая церковь за домом давно снесена. Зеленеет, цветет иван-чаем площадка, и вход намечают две белые могильные плиты: под одной похоронен отец Тициана, под другой – отец Галактиона Табидзе. А дом – уже ветхий, промытый дождями, и серые выщербленные ступеньки печально скрипят. Во дворе маленький домик – кухня: тяжелые черные бревна прокоптились насквозь, и внутри темно; отсыревшим домом пахнуло: посреди кухни – открытый очаг, откуда-то сверху свисают громадные черные цепи, котлы на цепях. У самого очага стоит массивный низенький стол, трехногие скамеечки-стулья…

Тициан уже взрослым любил возвращаться домой, в Орпири. Мать встречала его тихим радостным причитаньем, без конца повторяла: «Титико, Титико…» – будто падали капли дождя за окном. В домике-кухне садился он на низенькую скамеечку перед огнем, привычный дым ел глаза, и не было ничего вкуснее горячего мчади – рыхлой кукурузной лепешки, снятой с глиняной раскаленной сковороды.

Мать была из среды городского, не бедного духовенства. Она не получила никакого образования, была очень религиозна, однако от природы умна и с завидным характером.

Отец Тициана родился в семье деревенского церковнослужителя.

Он собственным разумом и трудолюбием достиг немалых успехов. В юности он мечтал вырваться из своей косной среды и, казалось бы, преуспел: получил неплохое по тому времени образование. Из тифлисской духовной семинарии, где он учился, вышли многие известные писатели, ученые, общественные деятели Грузии, в том числе некоторые выдающиеся революционеры, – там шло в конце прошлого века броженье умов. Юстин Табидзе в семинарии усвоил дух российского нигилизма, идеи русских шестидесятников. «Всю свою жизнь. – писал Тициан, – отец мой благоговел перед русскими просвещенцами: Н. Чернышевским, Н. Добролюбовым, Д. Писаревым и почти до конца жизни помнил всего Некрасова наизусть».

Закончить учение ему не удалось. Осенью 1886 года затравленный семинарским начальством, доведенный до предела отчаянья тихий семинарист Иосиф Лагиашвили убил ректора семинарии Чудецкого. Последовали репрессии, и в числе многих других бывших на подозрении был изгнан из шестого класса Юстин Табидзе. В Тбилиси он сблизился с литературными кругами, принимал участие в журнале и газете «Иверия» Ильи Чавчавадзе; работать устроился секретарем недавно образованного в Грузии Юридического общества. Все складывалось удачно, и вдруг, три года спустя, рухнуло из-за чистой, казалось бы, случайности.

Сельский приход отца должен был унаследовать брат Юстина Василий Степанович, который прежде был дьяконом; хлопотали о нем и добились, что был Василий рукоположен в сан священника. Он, довольный, возвращался домой из города, простудился в дороге, заболел и умер, оставил семью; уже после смерти отца Василия родился сын его Галактион, который впоследствии стал знаменитым поэтом.

Галактион Табидзе – двоюродный брат Тициана.

Вдова и дети остались на руках старого священника. Не без труда убедил он Юстина пожертвовать будущим ради семьи. Рассказывают, что, умоляя сына вернуться в деревню, старик угрожал ему, что иначе бросится с моста в Рион (они встретились в Кутаиси).

«…Внезапное ли появление деда и его настойчивость, или всегдашнее безволие отца – не знаю, что решило его судьбу, но отец окончательно оставил Тифлис и уехал в добровольное изгнание в деревню, где был посвящен в сан священника имеретинским епископом Гавриилом, в миру Герасимом Кикодзе, автором одного из первых учебников психологии и логики на русском языке, в свое время удостоенного похвального отзыва Добролюбова, – писал Тициан. – В первые годы по инерции отец еще занимался литературой, выписывал все журналы и газеты, сотрудничал в печати и был в постоянной переписке с друзьями, но скоро почувствовал, что навсегда оторвался от города, и ограничил себя деревенской жизнью. По болезни оставил учительство в основанной им приходской школе, где я получил первоначальное образование…»

Говорят, что епископ, заметив, как угнетает Юстина Степановича мысль о необходимости стать служителем церкви, сказал ему; – Везде можно делать доброе дело. Ты используй свое положение, чтобы улучшить жизнь твоей паствы. Священник в деревне – тот же учитель!

Внешне все выглядело благопристойно: ему подыскали невесту – добрую, преданную, из хорошей семьи. Братья Елизаветы Окропировны закончили духовную семинарию, а двое учились даже в духовной академии: когда сгорел старый дом и вся большая семья была вынуждена ютиться в тесном домике отца Василия, братья Елизаветы Окропировны купили ей дом – тот, большой, а заодно прикупили еще земли с виноградником. Один из братьев матери давал впоследствии деньги, на которые Тициан смог учиться в гимназии и в Московском университете.

«Больной и раздражительный, отец пользовался всеобщим уважением во всем округе, к нему ходили за советами из далеких сел и горных поселков, хотя он был необщителен и в одиночестве доживал свою, как он думал, загубленную жизнь. Зато мама за всех поспевала, соседи ставили ее всем в пример, она не гнушалась даже полевой работы, оправдывая свой труд болезнью мужа и множеством детей, хотя работа была ее стихией, а в деревне, как она говорила, есть только одна работа – в хозяйстве».

Отца рано разбил паралич, – мать так самоотверженно за ним ухаживала, что выходила, и никогда не жаловалась: муж не может работать – болен. Только бы жил! Детей было пятеро: три сына и две дочери. Мать сама справлялась с мужской работой, чтобы выбиться – дать образование детям. В деревне ее называли «Отарова вдова» (по рассказу Ильи Чавчавадзе). Ее уважали за справедливость и прямоту. Четырех лет ее старший сын уже ходил в школу, организованную отцом у себя же в доме; как-то сам того не заметив, он выучился читать и с тех пор с книгами не расставался.

…По размытой дождями дороге шлепали лошади, грязью забрызганные до грив, голос кучера слышался за три версты, собирая мальчишек, и мальчишки бежали за дилижансом. «Я этого зова жду. Я лезу через плетень. Я прыгаю через канаву. Моя голова повязана от солнца платком. Я бегу к дилижансу, чтобы взять нашу газету „Цнобис пурцели“ („Листок знания“). А во дворе нашего дома собрались уже люди. Видели б вы мою гордость, когда я громко читаю в газете о русско-японской войне. У отца больные глаза, но если б и не болели – что может быть лучше: сын в деревне читает отцу газету, а вокруг собрались крестьяне и тоже слушают новости. Все просто поражены: такой малыш, а как разбирается в книжной науке!»

Отец не хотел, чтобы старшему сыну, любимцу семьи, довелось когда-нибудь повторить его участь. Отец мечтал видеть сына образованным человеком, духовно свободным, не зависимым от обстоятельств. «Отцу моему ничего не стоило настоять на моем светском образовании, хотя для этого требовалось больше средств», – писал Тициан. Нужны были деньги, а значит – согласие богатых родственников: надо было нарушить обычай, согласно которому детям священника признанный путь в духовное училище, из него – в семинарию, в духовную академию, если кому особенно повезет (этот путь предстоял Галактиону Табидзе). Ни одного из своих сыновей Юстин Степанович не послал в духовное училище: младшие братья Тициана учились в так называемой дворянской гимназии (преподавание там велось на грузинском языке). Классическая гимназия открывала двери любого университета России.

«В 1905 году отец взял меня в Кутаис – подготовить для первого класса классической гимназии…»

* * *

Виктор Шкловский, увидев этот город впервые, заметил: «Дома в Кутаиси были бы реалистичны для театра, а для города они слишком театральны; так в театре покойного Марджанова изображали старый Тифлис».

Развалины древнего храма Баграта высятся над Кутаиси.

Вдали, белея вершинами, тянется горная цепь.

Много солнца и много зелени. В центре города старый тенистый парк, в котором гимназистам бывать не рекомендуется, особенно по вечерам, но, разумеется, они там бывают. Веселые разноцветные домики ступеньками сбегают к Риону. Дома опоясаны галерейками на столбиках, зелеными, желтыми, голубыми. Балконы висят над рекой. Украшенные арочками и башенками дома окружены садами, оплетены виноградными лозами.

Некогда Кутаиси был столицей богатого Имеретинского царства (Западной Грузии).

Кутаис – губернский город Российской империи, о котором К. Случевский не без горестной усмешки писал:

В Кутаисе и подле, в окрестностях,

Где в долинах, над склонами скал,

Ждут развалины храмов грузинских,

Кто бы их поскорей описал…

Где в глубоком, святом одиночестве

С куполов и замшившихся плит,

Как аскет, убежавший в пустыню,

Век, двенадцатый счетом, глядит…

Где совсем первобытные эпосы

Под полуденным солнцем взросли, —

Там коллежские наши асессоры

Подходящее место нашли…

Российская провинция – Кутаис!

Город чиновников, торгашей, гимназистов.

Один из друзей Тициана, – они вместе учились в гимназии, – поэт Колау Надирадзе рассказывает о Кутаисе – провинциальном, заброшенном городе, с его зловонными улицами, кабацким чадом, с бесконечными сплетнями, сводничеством, сутяжничеством…

По улицам Кутаиса уныло бродили спившиеся чиновники в просаленных фуражках.

Колау Надирадзе вспоминает («как обрывки сна оживают») начальника пожарной команды с толстыми усами и глазами навыкате, длинноносого городового у военного госпиталя, в сапогах с широкими низкими рыжими голенищами, краснолицего генерала на площади, увешанного орденами. Гром военного оркестра на параде мешается с грохотом пустых водовозных бочек, летящих к Риону за водой. В сумерках обходит фонарные столбы человек-призрак с лестницей на плечах, и… слабое мерцание зажженных фонарей в наступившей ночи.

«Я хорошо помню, – пишет Надирадзе, – как впервые в Кутаисе зажглись газовые фонари. Они шипели и разливали белый, чуть лиловатый свет. Первым ввел их Лагидзе, он повесил их перед своим лимонадным заводом, у городского сада».

Свет газовых фонарей привлекал публику. Возле столиков, поставленных прямо на тротуаре, собиралось кутаисское «общество».

Кутаиси – второй после Тифлиса культурный центр Грузии. В Кутаиси Акакий Церетели, знаменитый поэт, бывал – как дома. Здесь жили свои известные писатели – Нико Лордкипанидзе и Давид Клдиашвили. В кутаисском театре охотно гастролировали московские и петербургские знаменитости: город был у них на хорошем счету – мало где еще такой шумный, восторженный, темпераментный зритель.

В Кутаиси много учащейся молодежи. Город имеет классическую и дворянскую гимназии, реальное училище, заведение святой Нины (в Грузии так называли женские гимназии), духовное училище.

И все же…

«Случается, – писал Тициан позднее в одной из своих статей, – что иной человек даже в солнечный день не видит солнца, не замечает во дворе среди других насаждений огромного дуба. Так в детстве не замечали мы исторического величия храма Баграта».

В единственной на всю Кутаисскую губернию классической мужской гимназии – конкурс: случается по сто пятьдесят претендентов на ежегодные сорок мест. Мальчики, успешно сдавшие экзамен, бывает, возвращаются ни с чем. Особенно трудно приезжим.

Владимир Маяковский держал экзамен в старший приготовительный класс Кутаисской классической гимназии в мае 1902 года: «Спросили про якорь (на моем рукаве) – знал хорошо. Но священник спросил, что такое „око“. Я ответил: „Три фунта“ (так по-грузински). Мне объяснили любезные экзаменаторы, что „око“ – это „глаз“ по-древнему, церковно-славянскому. Из-за этого чуть не провалился…».

В классических гимназиях многоязыкой Российской империи преподавали, разумеется, по-русски. Кроме живых языков, иностранных, в гимназии изучали мертвые, «классические» языки: древнегреческий и латинский, – оттого и гимназия называлась: «классическая»: еще изучали древне-церковно-славянский язык, – его и в Грузии тоже изучали, хотя богослужение в православной грузинской церкви издавна шло по-грузински, а православие грузинское старее русского на несколько столетий.

Мальчиков, привезенных в Кутаиси для поступления в классическую гимназию, старались пристроить в семью, где бы говорили по-русски, чтобы им легче было овладеть чужим языком, а затем могли бы с помощью малопонятного русского учить и вовсе непонятную латынь.

Интерес к родному языку в гимназистах не поощрялся, попытки говорить по-грузински, хотя бы на переменах, порою наталкивались на грубость и даже издевательства со стороны воспитателей. Впрочем, в те годы, когда Табидзе учился в гимназии, в старших классах преподавали грузинский язык (в неделю один пятый или шестой урок), – это было завоевание революции 1905 года.

Гимназисты организовывали подпольные кружки, в которых изучали родную речь. «Мне особенно помогало, – вспоминал Тициан, – что в детстве я почти наизусть знал грузинскую Библию и общался в деревне с трудовым народом». «Подпольщики» писали стихи и прозу на родном языке (случалось, писали и прокламации против самодержавия, но обычно это бывали невинные сочинения; и стихи, и прозу печатала часто городская газета). В жизни Табидзе и его друзей эти кружки сыграли заметную роль, и тогда же родилось их «святое содружество» – «братство» поэтов, с годами обретшее смысл и форму поэтической школы с красивым названием «Голубые роги», – почти все ее участники вышли из классической кутаисской гимназии. Они все писали с детства стихи. Объединило их патриотическое горение.

Отец привез десятилетнего мальчика в Кутаис в октябре 1905 года, в самый разгар революционных событий. Даже поезд, в котором они ехали, попался «революционный»: в нем везли из Одессы убитого там черносотенцами известного революционера профессора Саба Клдиашвили. На вокзале поезд встретили красными знаменами и пением «Марсельезы», похороны превратились в многолюдную и необычную для Кутаиса демонстрацию. «В моей детской памяти революция 1905 года запечатлелась главным образом благодаря этому событию, – вспоминал Тициан. – Красные знамена и революционные песни зажгли восторгом мое мальчишеское сердце. Внимание мое захватили бойцы красного отряда, одетые в гурийские чакури с перетянутыми крест-накрест патронташами. Слово „жандарм“ уже вызывало во мне ненависть, а „социал-демократ“ – ласкало слух и было для меня полно высокого героического и рыцарского значения».

Революция 1905 года в Грузии – летучее пламя крестьянских восстаний, особенно полыхавшее в Западной Грузии – в Гурии, где едва ли не каждый мальчишка владеет оружием: народные дружины отбирали землю у помещиков, утверждали на местах свою, народную власть. Красная гвардия вела настоящие бои с жандармами. Из России были вызваны казачьи части для подавления восстания; наместник Кавказа граф Воронцов-Дашков телеграммой затребовал из Петербурга дивизию пехоты с артиллерией, обозами и госпиталем.

В эти дни Акакий Церетели писал из Тифлиса близким: «Здесь такие ужасы, что не поддаются перу. В городе „военное положение“ и на днях сделали уже „осадным“. Нет сообщений, выхода ниоткуда, а анархисты и казаки с другой стороны производят ужасы!.. Недавно разнесли Армянский базар. Стреляли из пушек в центре города и перебили всех без разбора. Погибли невинные!.. Вчера разнесли ночью целый квартал Нахаловку, и сегодня мертвые в несколько сот человек валяются на улице, и хоронить их некому…». В другом письме он пишет – из Кутаиса: «Горят дома, лавки и магазины разграблены, и людей убивают, как мух, не разбирая правых и виноватых…».

Учащаяся молодежь Кутаиса была охвачена волнением почти поголовно. Митинги возникали на улице и в стенах классической кутаисской гимназии; во дворе реального училища поставили пушки. Волнение охватило даже девочек из епархиальной школы. Местные газеты писали: «В Кутаисе все средние учебные заведения и городское училище закрыты вследствие забастовки учащихся. Учащиеся предъявили политические требования. Забастовщики – гимназисты, реалисты и гимназистки – устроили политическую демонстрацию». Учащиеся требовали предоставить им свободу собраний и актовый зал для проведения таковых, требовали не допускать в стенах гимназии присутствия военной и политической администрации, требовали экзаменовать их в присутствии товарищей. Были также требования, связанные с учебной программой: расширить курс новейшей литературы, изъять из программы церковно-славянский язык, ввести преподавание грузинского языка; даже требовали некоторые уроки вести по-грузински. В демонстрации приняли участие несколько тысяч учащихся. Они пели «Вихри враждебные», «Смело, товарищи, в ногу» и «Марсельезу», – с пением прошли по главным улицам города.

Как нечто вполне обыкновенное представилась деревенскому мальчику квартира старого учителя Ав. Сулаквелидзе, где его поселил отец: «Это была штаб-квартира революции – сыновья и дочери моего учителя были главарями движения, и я обычно спал на кровати с винтовками под матрацем и как бы заведовал складом листовок, печатавшихся тогда в бесчисленном количестве. Надеялись, что мальчишку никто не станет обыскивать. Этот, казалось бы, наивный, расчет достигал цели. В этом доме я познакомился почти со всеми выдающимися деятелями первой русской революции – многие из них были потом активными участниками Октября».

Революция предстала ему непривычным бытом – полным неожиданностей, опасностей, приключений: «Когда полиция врывалась в дом, революционеры выскакивали из окон, а хозяйка дома с проклятьями поминала имя полицмейстера, кажется, Антонова. А на следующий день соседские ребятишки заставляли меня громче читать им „Спартака“ Джованьоли, и я горько плакал над тяжелой участью любимого вождя рабов…».

Очаги революции были повсюду: в театре, на улице, в гимназии, в солдатских казармах. Кутаисский театр возглавлял Ладо Месхишвили. Каждое представление «Кая Гракха» превращалось в митинг. «Граждане!» – кричал народ…