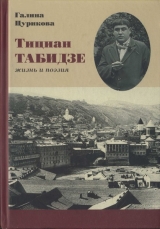

Текст книги "Тициан Табидзе: жизнь и поэзия"

Автор книги: Галина Цурикова

Соавторы: Тициан Табидзе

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 4 (всего у книги 28 страниц)

Поэзия символистов – еще одна бессильная попытка преодолеть трагизм и дисгармонию человеческого сознания мистическим, ирреальным путем, – поиск выхода в мир, которого нет. В том мире живет Илаяли, приходящая в полубреду сказочная принцесса (она является молодому герою романа Кнута Гамсуна «Голод»). Поэзия – блоковская Незнакомка…

«Незнакомка, – писал Александр Блок в статье „О современном состоянии русского символизма“ (1910). – Это вовсе не просто дама в черном платье со страусовыми перьями на шляпе. Это – дьявольский сплав из многих миров, преимущественного синего и лилового. Если бы я обладал средствами Врубеля, я бы создал Демона; но всякий делает то, что ему назначено».

Уйти в мир искусства, сделать искусство жизнью, а жизнь искусством. Посредством неких магических действ, именуемых в одних случаях «поэзией», в других – «живописью» или «музыкой», воплотить «мечту», поэтический призрак, свою Незнакомку!

Русский символизм был в состоянии глубокого кризиса; это чувствовал Блок, понимавший безысходность, спекулятивность символистской эстетики. Идеи символизма уводили от жизни, снимали вопрос о будущем, убивали в человеке действенность и целеустремленность.

Поэзия самого Блока не умещается в рамках символизма. В поэзии Блок, так же как Врубель в живописи, в музыке – Скрябин, ставит не умозрительные, но рожденные жизнью вопросы.

В сознании современников Блок и символизм были неразделимы.

Влияние Блока на Тициана Табидзе сильнее, чем влияние символизма. (Это не мешало ему считать себя символистом.)

Сам Блок был поражен и напуган уныло односторонним влиянием декадентской поэзии, и даже своим собственным, на молодежь. Об этом говорит написанное им 8 марта 1912 года письмо Али Арсенишвили, молодому грузинскому поэту, студенту Петербургского университета, – впоследствии (он стал критиком) одному из близких друзей Тициана. С этим письмом Тициан познакомился летом 1916 года дома, во время каникул. Письмо было адресовано многим – ему тоже, он это понял. Блок писал о поэзии – той, современной, которой они все поклонялись: она же для вас – как «елисейские поля», «благоуханные цветущие поляны прошлого». Блок писал Али Арсенишвили: «Ваше такое тонкое и такое человеческое выражение: „с ними мне не так грустно, т. е. грустней еще“. Я это чувство очень хорошо знаю, временами подчиняюсь ему и не люблю его, или, выражаясь по-Вашему, „еще печальней люблю“. В этом же смысле могу сказать: „не люблю стихов“ – т. е. „слишком болезненно люблю“, за то, что все прошедшие стихи (и мои в том числе) способны стать вдруг „полями блаженных“, царством забвения. Чем меньше сил для жизни, тем слаще забвение…». С этой «сладкой тоской» стихов спорил Блок. «Мы пришли не тосковать и не отдыхать, – писал он. – То чудесное сплетение противоречивых чувств, мыслей, воль, которое носит имя человеческой души, именно оттого носит это радостное (да, несмотря на всю „дрянь“, в которой мы сидим) имя, что оно все обращено более к будущему, чем к прошедшему; к прошедшему тоже, – но поскольку в прошедшем заложено будущее… Милый друг, берегитесь елисейских полей; пока есть в нас кровь и юность, – будем верны будущему… Если Вы любите мои стихи, преодолейте их яд, прочтите в них о будущем».

На протяжении нескольких лет Табидзе писал стихи, пронизанные этой «сладкой тоской» о прошлом («Сонет поэта», «В парке», «На кладбище», «Моя книга» – их много); и – словно что-то вдруг изменилось: в «Голубом эдеме» впервые мелькнула надежда. Изменилась тональность стихов. В «Автопортрете» поэт с уверенностью сказал, обращаясь к жизни: «Твои удила у меня в руках, чтобы этот ад превратить в рай».

Существеннее другое: долгий и сложный процесс приобщения к жизни, поэтического слияния с нею, – в этом процессе Блок – и никто другой в такой мере – был учителем, был примером для Тициана Табидзе.

«Халдея» у Тициана восходит к «историческим» истокам: к лекциям Н. Я. Марра, прочитанным в Лазаревском Институте восточных языков. Изучая древнейшие халдские клинописи, пытаясь проникнуть в тайну исчезнувших загадочных народов Месопотамии и Малой Азии, академик Марр сравнивал древний халдский язык с живыми грузинскими и армянскими диалектами, сохранившими очень старые формы, доказывая тем самым языковое родство – живую преемственность между полулегендарной Халдеей и современной Грузией и Арменией.

Халдея – поэтический символ.

Историческая Халдея (одно из ее названий – «государство Урарту») славилась успехами наук, высокой культурой, военной мощью.

Для Тициана Халдея – символ национального благоденствия.

Не стоит преувеличивать «историзм» поэтического цикла «Халдейские города»: здесь сама история ирреальна. В этих стихах, по словам самого Табидзе, «больше романтики и мистического тумана», патриотических мечтаний. Это – скользящий, литературно опосредованный отблеск его патриотических чувств.

«Халдея» у Тициана Табидзе отчасти напоминает «историческую» Россию Блока – романтическую Русь, живущую в сердце поэта, в его сознании – нерасторжимую с личностью самого творца поэтическую стихию, служащую ему духовной опорой:

Опять с вековою тоскою

Пригнулись к земле ковыли.

Опять за туманной рекою

Ты кличешь меня издали…

Умчались, пропали без вести

Степных кобылиц табуны,

Развязаны дикие страсти

Под игом ущербной луны.

И я с вековою тоскою,

Как волк под ущербной луной,

Не знаю, что делать с собою,

Куда мне лететь за тобой!..

Поэт как бы рождается заново в этой исторической стихии, и все отчетливее представляется ему невозможность поэтического существования отдельно от исторической судьбы народа.

Табидзе улавливает свое собственное состояние в блоковских стихах о России десятилетней давности, написанных на гребне первой русской революции: он переосмысливает их для себя в иное время – на рубеже нового социального взрыва.

Его «Халдея» – еще условней, еще туманней, чем блоковская «Русь»; еще трагичней – ведь она целиком в прошлом. Она, эта Халдея – «мечта»; ей сродни «пурпур» и «синева» блоковских «лиловых миров», пронизанных «золотым мечом» и «пронзающих сердце» мага-творца («теурга»). «Здесь утверждается положительно, – писал Блок, – что все миры, которые мы посещали, и все события, в них происходившие, вовсе не суть „наши представления“…»

Сложный мир поэтического воображения («мечты») полон живых соответствий с реальным миром. Они – эти два мира – неразделимы.

Тициан Табидзе считал себя символистом, но была разница между ним и Брюсовым, Белым, Бальмонтом: его аргонавты причаливали к берегам невыдуманной Колхиды – невдалеке от дома, в котором он сам родился, – и он своими глазами видел то устье Риона, которое было символом для его московских учителей, – где когда-то причалил первый греческий корабль, тот самый, «золотая трирема Арго» (он был исторической реальностью для Тициана).

«Аргонавтами» называли себя московские символисты «второго призыва». Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев, сын московского профессора математики, взял это имя в качестве литературного псевдонима) видел себя на борту «Арго» в позе Орфея, «взрывателя музыкой мертвых твердынь». Так они играли – в поэтическую утопию, защищаясь «мечтою» от пошлости профессорского, староарбатского быта. Они пытались искусством «склеивать» стремления душ, воплотив эти соединенные усилием разума стремления в некий поэтический символ – «Арго»; и на этом символическом корабле они мечтали «отплыть от берегов умиравшего мира».

В предисловии к своей книге воспоминаний «На рубеже двух столетий» Андрей Белый писал, надеясь отвести справедливые упреки современников в мистицизме: «Если бы мы были мистиками в том смысле, в каком нас изображали <…> надо было бы ждать, что мы, наняв баржу в Одессе, поплывем к устью реки Риона за отысканием пресловутого барана; все знали: барана мы не искали и в Кутаис не ездили, а сидели в Москве». В том-то и дело, однако, что не «отыскание пресловутого барана», а именно «сложение воль», которым занимались «аргонавты», сидя в Москве, было наиболее откровенной, хотя и весьма утонченной, формой мистицизма.

Табидзе верил в существование «барана». В его представлении мифические аргонавты, Медея, золотое руно Колхиды – отзвук истории; миф – историческая легенда, сохранившая в преображенном виде память народа о том, что когда-то было.

Табидзе еще гимназистом писал стихи о Медее, дочери колхидского царя Аэта, увезенной греком Язоном на чужбину и там покинутой им. Написанное в 1911 году стихотворение «Медея» – плач колхидской царевны о далекой родине:

…На чужой стороне я в печали сгораю —

Без отцовской земли, без родимого края.

Вянет нежности сад, одолели несчастья:

Даже мертвой смогу ли в Колхиду попасть я?

Плачьте горько вы, дочери в доме Аэта,

О безгрешной сестре, пропадающей где-то…

На далекой чужбине должна погибать я —

Истлевать мне живой средь могильного праха,

Даже кости дрожать будут в склепе от страха,

Услыхав надо мною отчизны проклятье!

Перевод С. Ботвинника

В стихах Тициана Табидзе мифологические образы лишены специфического для символистов мистического осмысления. Если у Андрея Белого стилизованные «кентавры» – символ неких противоречивых качеств души человеческой, носители мистического начала, то у Табидзе они – идущие табуном, словно туча, – всего лишь необычная, «перевернутая» метафора.

В стихах Табидзе, трактующих библейские мифологические сюжеты, поражает чрезвычайно конкретное, исторически осмысленное толкование лиц и событий. Даже откровенно мистические эпизоды Библии теряют у него свою религиозную основу, иногда сохраняя при этом специфическую фразеологию (что-нибудь вроде «кары Господней»).

Так, в стихотворении «Трепещи, Валтасар!» (1916) у него прошлое изобличает современность, предвещая гибель царской тирании – намек откровенный:

Трепещи, Валтасар, сметено твое царство, —

Трепещи, Валтасар, трепещи!

Уже смерть рассчитала последний удар свой,

Скоро сгинешь ты в черной ночи…

Поэт отбрасывает важнейшую пророческую «деталь» библейской легенды: во время торжественного пира Валтасара с тысячей его вельмож, «в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампы на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала <…> мене, текел, упарсин (считано, взвешено, разделено)», – в ту же ночь, как сказано в Библии, Валтасар был убит. В стихотворении Табидзе пророчество звучит как сила исторической неизбежности: в нем – пафос ненависти к тирану.

Внешне стихотворение напоминает холодно-монументальные стилизации Брюсова, певучие импровизации Бальмонта, однако в нем пульсирует свежая кровь – иная мера пристрастности и лирической непосредственности:

…Да, бедняга, по грубым, по скользким ступеням

Ты спускаешься в смертную тьму.

Нет пощады ни пиршествам, ни песнопеньям,

Ни гостям, ни тебе самому.

Ибо участь твоя – это кара господня,

Приговор рокового суда.

И твой пепел, что ветром рыдающим поднят.

Завтра сгинет и он без следа…

Трепещи, Валтасар! То не факелы пира,

То врывается Кир в Вавилон.

То не кравчие пира, а воины Кира

Притаились у грешных колонн.

Перевод П. Антокольского

В стихотворении преобладает почтительное уважение к истории. Изображение пластично, выразительно – как барельеф, раскопанный в красных песках, – он вопиет беззвучно: дымные тени горящих факелов снуют по стенам тысячелетия назад сгоревшего дворца, и тени воинов скользят среди колонн, изгрызенных временем и песком.

Тициан Табидзе сознавал всю сложность литературно-исторических связей, породивших стихи из книги «Халдейские города». В автобиографии он подчеркивал: «Больше всего я чувствую некоторое соответствие моих стихов дореволюционного периода с стихами А. Блока „О России“…».

Но дело было не только в Блоке.

Розу Гафиза я бережно вставил

В вазу Прюдома,

Бесики сад украшаю цветами

Злыми Бодлера…

Это – из декларации, открывающей «Халдейские города». В автобиографии Тициан разъясняет: «Под розами Гафиза я разумел давнишнюю тягу грузинской поэзии к иранским лирикам. Прюдома я брал как образ французской формы, помня из письма Г. Флобера. „Сад Бесики“ – цветник грузинской поэзии, „восточно-западный диван“, где грузинский стих дошел до предельного совершенства после Руставели, сохраняя величайшую напевность и органичность…».

«В саду Бесики сажаю ядовитые цветы Бодлера», – писал он в стихотворении «L’art poétique» («Искусство поэзии»). При этом его заботило, как сохранить национальную самобытность стиха, насытив его всеми богатствами, найденными на чужбине.

Чанги моя от стыда бы сломилась,

Если бы еле

Внятные слуху стихи под гитару

Вдруг зазвенели.

Его не прельщала бездомная слава. Он твердо помнил – во имя чего это…

Пусть же вполголоса я напеваю

Песню несмело —

Верю: пленит соловей безголосый

Сад Сакартвело.

Перевод Б. Лившица

Сакартвело – Грузия.

Свое призвание Тициан ощутил едва ли не в детстве; поэзия с младенческих лет была для него «хлебом насущным», – об этом неоднократно писал он сам. Но была ли поэзия для него только «мечтой», «полями забвения», миром, воссозданным посредством магии слова, чью магнитную хватку он ощущал повсеместно? Или чем-то еще?

Блок видел в поэзии подвиг человеческого духа, устремленного в будущее. «Путь к подвигу, которого требует наше служение, – писал А. Блок, – есть прежде всего ученичество, самоуглубление, пристальность взгляда и духовная диета. Должно учиться вновь у мира и у того младенца, который живет еще в сожженной душе».

Александр Блок – первое имя, которое Тициан в своей автобиографии назовет в ряду четырех имен русских поэтов, «открывшихся» ему в разное время – «как воплощение поэтического подвига».

Блок для Тициана Табидзе – пример поведения, не только поэтический образец.

Оправдание жизни художника – поэтический подвиг.

Тициан ощущает неотвратимость подвига для себя. «Халдейские города» открывают стихи об этом. Одно из первых стихотворений цикла носит название «Без доспехов» – незащищенным поэт вступает в неравный бой:

Мне представляется порою,

Что мир – огромный сад,

Где всё – проклятье и отрава,

Где гибель – шаг любой.

И без доспехов, хмуря брови,

Три всадника летят:

Я узнаю в лицо Верхарна,

Эредиа, Рембо.

Я чувствую, что по ошибке

Сюда ввели меня.

За исполинскими тенями

Я с трепетом слежу.

И, как ребенок робкий, плачу,

Невольный страх кляня…

Отравленный мир «проклятых поэтов» – сад, одурманенный «цветами зла», затоптанный, как будто по нему прошел табун кентавров, – этот мир в стихах Табидзе не поэтическая условность, не подражание любимым поэтам – это мир увиденного и пережитого. В зеркале поэтической условности, разумеется. Трагическое мировосприятие Табидзе имеет те же истоки, что и трагическая лирика раннего Маяковского: идет 1915, 1916 год. Дух истребления, бессмысленной и бесчеловечной бойни; жестокость распространяется, мир охвачен войной…

В искусстве – не только в поэзии – царит смутное, в клочья рвущееся сознание безумства происходящего, тревожное предчувствие, предощущение гибели насквозь прогнившего, утратившего устойчивость жизнеустройства.

Войны в стихах Тициана Табидзе нет: есть войною порожденное состояние потерянности в этом жестоком мире – в море крови и слез:

Кто в этот сад впустил ребенка?

Кто душу городов

Исполнил ядовитым дымом,

Застлавшим все вокруг?

В буквальном переводе читается еще определенней: «Кто напустил дым от сгоревших городов в мою душу?».

Зачем за всадником летящим

Тень вырастает в зов?

В пустыне я, но почему же

Я вижу свежий луг?

Перевод Б. Лившица

Характерна эта заключительная фраза, освещенная надеждой, не похожая на «похоронные» финалы многих более ранних стихотворений: в ней детская, не утраченная поэтом способность радоваться жизни, верить в нее.

С именем Блока связан «налет романтизма» – так называл Тициан свои патриотические мечтания, – который долго сопутствовал ему в поэзии (это дало некоторым критикам право называть Т. Табидзе «грузинским Блоком»), «Налет романтизма» не исчезнет и в зрелом творчестве Тициана Табидзе; со временем это сблизит его в какой-то мере с грузинскими романтиками: Николозом Бараташвили, Григолом Орбелиани, с «условным романтиком» Важа Пшавела. К тому же более позднему времени Тициан отнесет свой период «творческих заблуждений».

«Односторонне и пристрастно понимая классическое наследство грузинской поэзии, мы заразились от него националистическими концепциями», – так он это сформулирует в апреле 1936 года. Осторожная формулировка продиктована, скорее всего, инстинктом самозащиты. Дело в том, что хотя Тициану всегда было чуждо и невыносимо проявление каких бы то ни было националистических пристрастий во всех областях жизни, будь то искусство, языкознание, быт, – в том смысле, как мы это понимаем, – он сам все же не был уверен, что в трудное время всеобщих обвинений и покаяний нельзя будет и его в чем-либо обвинить. Именно поэтому в автобиографии, написанной в качестве предисловия к первому – и при жизни последнему – сборнику стихотворений Тициана Табидзе, вышедшему в переводе на русский язык в Москве, появились эти странно звучащие сегодня покаянные ноты: стремление поспокойнее и помягче сформулировать то, что могут более жестко и пристрастно определить другие. В рукописи автобиографии в этом месте больше всего вычерков и исправлений. Ссылка на классиков – смягчающее вину обстоятельство: «Несмотря на новизну темы и ощущение пейзажа, я все же думаю, – пишет он, к примеру, – что иногда я, конечно, отталкивался от классиков»; дальше идет фраза, не вошедшая в окончательный текст: «В этом (зачеркнуто: „я вижу корень своих ошибок, не обходившихся иногда без…“) было иногда выявление националистического рецидива». Зачеркнуто: «Если лишить грузинских поэтов темы патриотизма, почти ничего от них не останется». Он это понимал, но не решался сказать; он сердился сам на себя и спорил сам с собой, – с тем, искавшим удобную форму «покаяния».

И снова за ним вставала незримая тень Александра Блока.

«На самом же деле, – подсказывал Блок, – что особенно самоуверенного в том, что писатель, верующий в свое призвание, каких бы размеров этот писатель ни был, сопоставляет себя со своей родиной, полагая, что болеет ее болезнями, страдает ее страданиями, сораспинается с нею и в те минуты, когда ее измученное тело хоть на минуту перестают пытать, чувствует себя отдыхающим вместе с нею?..

Чем больше чувствуешь связь с родиной, – утверждал Блок, – тем реальнее и охотней представляешь ее себе, как живой организм; мы имеем на это право, потому что мы, писатели, должны смотреть жизни как можно пристальнее в глаза…

Мы, – подчеркивал Блок, – не государственные люди и свободны от тягостной обязанности накидывать крепкую стальную сеть юридических схем на разгоряченного и рвущегося из правовых пут зверя.

Мы люди, – пояснял Блок, – и значит – прежде всего обязаны уловить дыхание жизни <…> почувствовать, как живет и дышит то существо, которого присутствие мы слышим около себя…

Родина – древнее, бесконечно древнее существо, большое, потому неповоротливое, и самому ему не счесть никогда своих сил, своих мышц, своих возможностей…»

Блоку виделась Русь, вздернутая на дыбы, разгневанная и рвущая путы, – «Россия начала нашего века».

Время было неудобное для дискуссий даже с самим собой, – Тициан воздержался выносить этот спор на люди…

Классикам все же пришлось это взять на себя – к чему бы им от этого отрекаться? «Грузинские поэты XIX века возвели в идеал формулу А. Мицкевича, что родину любит тот, что ее потерял, – написал Тициан. – Они восхваляли историческую Грузию, героические подвиги, романтику рыцарских обычаев, а Важа Пшавела распад родового быта ощущал, как конец мира. Но что было закономерно, даже действенно раньше, потеряло всякое оправдание в наши дни». В этом была оценка и собственного своего дореволюционного творчества, ибо поэтическая формула Адама Мицкевича: «Родину любит тот, кто ее потерял», – основа поэтического цикла Табидзе «Халдейские города».

…Сознание трагической участи порабощенной в условиях социального и национального гнета Грузии. Настоящему противостоит величие «прародины» – Халдеи.

«Воспевая Халдею как прародину, – вспоминает Тициан, – я больше восходил к историческим истокам, почти позабыв о „цветах зла“».

Мечта целует прошлого следы,

Халдеи сны плывут передо мной:

Нас души предков – яростны, тверды —

Влекут к химерам Грузии родной!

На подвиги твои, отчизна гор,

Столетий опускается вуаль,

Но древней славы вновь горит костер,

И на востоке вспыхивает даль.

Надежды древней медленный напев,

Слова о счастье сгубленном слышны…

Пустыня спит, от зноя онемев,

Проносятся над ней былые сны…

Перевод С. Ботвинника

«Сны Халдеи» – напоминание о древней славе, о пройденных путях, о городах, когда-то знаменитых (теперь – «ничтожество и прах»): но это – и «медленный напев надежды».

В душе поэта рыдает голос предков – «прародителей-магов».

Ему припоминаются слова священных заклинаний, «забытые в веках», «залитый солнцем путь к Сидону» (Сидон – богатый древний порт на Средиземном море); мнится «алтарь победы», поправший песок пустыни:

Созрев для песнопений мощных,

Излиться жаждет дух, —

Теней величественных зова

Благоговейно жду…

Всю жизнь томлюсь по беспредельным

Путям… Далек мой путь…

Под солнцем пламенным Халдеи

Хочу навек уснуть.

Перевод Б. Лившица

Вся эта «беспредельность» могла бы показаться бутафорской, – подражанием Брюсову, – если бы не лирический пафос, перекидывающий мостки в реальную современность.

Исторический «реквизит» прикрывает живые чувства.

Монументально стилизованный брюсовский «царь царей» в стихотворении Табидзе «Асаргадон твоей упился плотью…» («Цветы») становится лирической деталью – символом Времени, образом вечной незыблемости человеческих чувств (любовь становится «исторической» темой). «Похороненная», «дальняя» любовь – бессмертнее «царя царей» Асаргадона:

Глаз голубой лишь светит в целом мире,

Как светлячок, игрой пленяет женской;

И молится в ночи бездомный лирик,

В том свете голубом узнав блаженство.

И долго-долго голубое око

Слепить поэтов одиноких будет,

И лирик пожалеть заставит бога —

Пускай за одиночество не судит

Перевод М. Шехтера

«Восходя к историческим истокам», Тициан Табидзе рядит в исторические одежды и любовную лирику. В стихотворении «Фатьма-Хатун» он берет за «исток» поэму Шота Руставели, воскрешая образ одной из его героинь: Фатьма-Хатун – жена богатого купца Усена, легко дарящая проезжим и прохожим свою любовь:

Терзает душу девы отраженье.

Фатьма-Хатун, твой взгляд мне сны прожег!

О милый призрак, множащий мученья,

Когда бы прошлое вернуть я мог!..

Перевод С. Спасского

Переписав стихотворение на открытку, Тициан по почте послал его знакомой девушке, которую звали Фатьма, бывшей кутаисской гимназистке, у которой он спрашивал когда-то: нравится ли ей Гедда Габлер?

Мифическая Халдея в стихах Тициана Табидзе – не абстракция. Облик прошлого, лики «предков-волхвов» («прародителей-магов») накладываются на реальное лицо современности.

Почти очевидно: «Над кладбищем родимым, как ястреб, мысль кружит…».

Легендарное мешается с будничным. «Маг-прародитель», возникший (в одноименном стихотворении) в томлении по Халдее, мысленному взору поэта рисуется на фоне ежедневной вечерней молитвы, которую читает его отец-священник. Родина – не отвлеченность, не поэтическая декорация, не цепь исторических параллелей, не вереница скорбных дорог. Это – деревня на берегу Риона. Дом из потемневших каштановых бревен. Старая церковь и кладбище рядом:

Священнодействует доселе

Из века в век мой род.

Какое множество обеден

Он отслужить успел!

У нас и ныне на погосте

Храм врезан в небосвод:

Он – герб, что гордому поэту

Дан с первых дней в удел.

Смотрю я, как вечерню служит

Отец на склоне дня.

Псалом мне в душу залегает,

Чтоб лечь на самом дне.

На рясу черную пурпурный

Ложится блеск огня.

Мое томленье по Халдее

Уже понятно мне.

В свече мерещится мне солнце

С его теплом благим

И храм, воздвигнутый во славу

Слепительных щедрот:

Как будто каменные плавит

Колонны знойный гимн

И маг поет, собой начавший

Мой бесконечный род…

Давнее, языческое, дохристианское, почти внерелигиозное что-то проглядывает в этом извечном «священнодействии»: «Астарте предок мой молился, и в ладанном чаду отец возносит Приснодеве дар сердца своего». И поэту они равны: Астарта ли, Мадонна…

Магия слова, таинство поэзии, искусства – вот что его волнует. Все прочее – самообман жрецов: «Доныне не переводились жрецы в моем роду – обедни их состарят, право, и бога самого…».

«Маг-прародитель» – лирическое стихотворение, суть которого в осознании поэтом своего собственного места в мире, в бесконечной цепи явлений. И души предков – их «величественные тени», и зримый облик священника-отца – призваны быть свидетелями «личных действий», говоря словами А. Блока, и не только свидетелями – актерами в этом «театре», где «сам я играю роль наряду с моими изумительными куклами»:

Не сожалейте о потомке,

О прадеды мои!

Не верьте клевете, что робко

Я перед всем дрожу.

Пусть по себе не совершу я

И краткой литии —

Однажды панихиду миру

Я все же отслужу!

Перевод Б. Лившица

* * *

…Паоло Яшвили успел побывать в Париже.

Эренбург однажды встретил его в «Ротонде»: «Было это в 1914 году, – вспоминает он. – Паоло тогда был худым и порывистым юношей (ему было двадцать лет). Он расспрашивал меня:

– А в каком кафе сидел Верлен? Когда сюда придет Пикассо? Правда, что вы пишете в кафе? Я не мог бы… Посмотрите, как они целуются! Возмутительно! Меня это чересчур вдохновляет…»

Паоло учился живописи в Луврской школе, слушал лекции в Сорбонне, вдыхал воздух Парижа…

Борис Пастернак вспоминает рассказ Паоло о том, как он в начале Первой мировой войны кружным путем возвращался домой из Парижа: «На глухой норвежской станции Яшвили зазевался и не заметил, как ушел его поезд. Молодая норвежская чета, сельские хозяева, из глубины края на санях приехавшие на станцию за почтой, видели ротозейство жгучего южанина и его последствия. Они пожалели Яшвили и, неизвестно как объяснившись с ним, увезли к себе на ферму до следующего поезда, ожидавшегося только на другие сутки.

Яшвили чудно рассказывал, – пишет Пастернак. – Он был прирожденный рассказчик приключений. С ним вечно происходили неожиданности в духе художественных новелл, случайности так и льнули к нему, он имел на них дар, легкую руку. Одаренность сквозила из него. Огнем души светились его глаза, огнем страстей были опалены его губы. Жаром испытанного было обожжено и вычернено его лицо, так что он казался старше своих лет…».

В Париже Яшвили познакомился с Бальмонтом. Узнав, что Бальмонт хочет переводить Руставели, он явился к поэту с друзьями и торжественно преподнес ему дорогой фолиант в тисненом кожаном переплете, со старинными гравюрами.

Грузинское письмо показалось Бальмонту восхитительным, звуки грузинской речи – божественными!..

Паоло читал ему по-грузински Шота Руставели и современных поэтов, и свои собственные стихи.

Бальмонт любил экзотику.

Из путешествий Бальмонт привозил редкие книги, амулеты, игрушки, поэтические замыслы.

Незадолго до встречи с Паоло Яшвили Бальмонт познакомился на океанском пароходе – вблизи Канарских островов – с англичанином по имени Оливер Уордроп. Оливер Уордроп был брат Марджори Скотт Уордроп, которая только что перевела поэму Шота Руставели на английский язык.

«Прикоснуться к грузинской розе в просторе океанских зорь, при благом соучастии Солнца, Моря, Звезд, дружбы и любви, и диких вихрей, и свирепой бури, – писал Бальмонт, – это – впечатление, которого забыть нельзя».

Осенью 1915 года Бальмонт побывал в Грузии. Там его принимали по-царски. Паоло Яшвили к его приезду подготовил и выпустил книгу его стихов в переводе на грузинский язык. Паоло едва ли не первый стал переводить Бальмонта в Грузии; при участии Паоло Бальмонту была устроена блистательная встреча в Кутаиси.

К этой встрече Валериан Гаприндашвили написал (по-русски) посвященный Бальмонту сонет:

Всех стран и всех веков тебе подвластны чары,

Ты миром, как вином и как загадкой, пьян,

Певец мгновения, огнепоклонник ярый,

Влюбленный в тишину и в звонкий океан!

Искатель жемчугов и златорунных стран,

Порою ты – дитя, порою – виконт старый,

Ты – ослепительный; достойной нет тиары,

Чтобы венчать тебя, пленительный Баян!

Ты щедро дивные свои рассыпал трели,

Чтоб в звуках сладостных и легких воссоздать

Божественную мощь и пламя Руставели.

Коня поэзии тебе дано взнуздать.

Летишь на скакуне к своей мечте заветной,

Сквозь вихрь, – окутанный вуалью огнецветной!

Очарованный встречей, Бальмонт им отвечал стихами:

Как нежный лепет колыбели,

Как странный шорох птичьих крылий,

Люблю содружных Руставели

Гаприндашвили и Яшвили…

Событием в жизни Тициана Табидзе было знакомство с Бальмонтом, блистательным русским поэтом, который взялся перевести поэму Шота Руставели – гордость грузин.

Табидзе явился к Бальмонту (незадолго до его отъезда в Грузию) на дачу в подмосковном Лесном городке, готовый предложить ему свою помощь в работе над переводом. Вероятно, этому предшествовала рекомендация Паоло Яшвили.

«У меня сидит студент-грузин Табидзе. Мой поклонник и переводчик. Он так трогательно и смешно трепещет, видя своего бога, о котором мечтал „всю юность“ (причем, юность, конечно, в полном цвете). Осенью в Москве я буду читать с ним по-грузински», – писал К. Д. Бальмонт 13 июля 1915 года А. Н. Ивановой.

Осенью и зимой Тициан стал часто бывать у Бальмонта, носил ему книги, читал по-грузински, переводил, рассказывал о грузинских обычаях, вспоминал историю Грузии, помогал переписывать готовые куски поэмы, показывал перевод знакомым, читал и сам при этом волновался до слез.

«Работа над „Витязем в барсовой шкуре“ почти полностью проходила на моих глазах», – писал Тициан спустя два года в статье «Бальмонт и Грузия».

А еще через десять лет он в стихах вспоминал эту зиму и встречи с Бальмонтом:

…Собачьей площадкой пройду я снова,

Миную ограду церковки старой.

Помедлит рука у звонка дверного,

Тут – храм, где живут моей юности чары.

Здесь жил Грушко, наш старый декан.

Здесь споры, что вел со смертью Скрябин.

В портфеле своем я несу Руставели,

И лоб мой в поту, в холодном накрапе.

Ты читаешь – стихам всё светлей, всё просторней.

За окном на деревьях искрится иней.

Земли родной обоняю я корни,

Алыча расцветает в душе моей зимней.

Внимательно слушает Балтрушайтис,

Волошин склонил свою львиную гриву.

Зима осеняет волшебною шалью

Шаири задумчивые переливы…

Перевод В. Державина

Одному из первых Тициан принес готовые куски перевода Сумбаташвили. Как вспоминает Шалва Апхаидзе, – он пришел с ним вместе, – при этом Тициан так нервничал, как будто сам все это написал; он достал из портфеля рукопись, стал читать – торопливо, невнятно; его вежливо остановил Сумбатов: «Подождите, дорогой, дайте я сам прочту…».