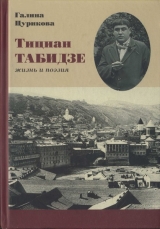

Текст книги "Тициан Табидзе: жизнь и поэзия"

Автор книги: Галина Цурикова

Соавторы: Тициан Табидзе

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)

ПЕПЕЛ РАССВЕТА

Рождение стиха

Я знал: слова ронять не следует, —

Не предавал их во славу рифмы.

Когда строка строку преследует —

Биенье сердца диктует ритмы.

Еще невысказанной истиной

Душа томится, как в одиночке.

Но – кто я, что? Смычок таинственный…

А кто-то бурю провидит в строчке.

Нет, дорогие, не рождается

Любовь ни силой, ни ядом лести.

Слова бессильно распадаются,

Пока их ярость не сцепит вместе.

И вот, родившись, сочетание

В чужие руки тебя швыряет, —

Когда их мужество чеканило,

Твой стих отвагу не потеряет…

Но стих – лишь стих, покамест обжигом

Он не испытан в любви и вере, —

Тогда стихом, тобою сложенным,

Народ наполнит свои свирели.

А мне все чудится: бессонница,

Дрожат все связи стихотворения.

Сейчас оно сквозь ливень тронется,

Пройдет обвалом через мгновение.

И мир, с умом его рассудочным.

Падет, как нива под саранчой.

Но станет в мире, слепом и сумрачном,

Как будто больше одной свечой.

Перевод Ю. Ряшенцева

…Сегодня мне два раза ночью снился Тициан. Он говорил «Зина, душенька» и улыбался своею сконфуженной, угловатой улыбкой, одной стороной лица больше, чем другой. Сегодня ночью 10 человек вошли к спящей невестке Тренева и ограбили дачу, Виталий был в городе. Это рядом. Мы, наверное, скоро переедем. Ваш Б.

Из письма

«Зачем посланы были мне эти два человека? Как назвать наши отношения? Оба стали составною частью моего личного мира. Я ни одного не предпочитал другому, так они были нераздельны, так дополняли друг друга. Судьба обоих, вместе с судьбой Цветаевой, должна была стать самым большим моим горем», – писал Борис Пастернак в автобиографическом очерке «Люди и положения». Рассказать об этой удивительной дружбе как будто не трудно, – она вся рассказана в документах: в очерке Пастернака, в переписке Пастернака с Тицианом Табидзе и Паоло Яшвили, а после – в длившейся свыше двадцати лет переписке Пастернака с женой Тициана Ниной Александровной, близким другом, которому Пастернак доверял свои самые глубинные, лишь немногим доступные мысли и настроения. «Нина, иногда мне кажется, что Вы – это моя душа, в образе женщины отброшенная в пространство, чтобы мне легче было разговаривать с самим собой», – писал он ей в мае 1951 года. Тициан до конца оставался главным героем их «романа в письмах», и это, кажется, нетрудно понять; но как важно понять другое: увидеть здесь то высокое, духовное, вечно живое, что было в самом Тициане и что, именуемое «душою», после его трагического исчезновения осталось жить в сознании близких и даже просто знавших его людей.

«Тициан – лицо коренное моего существования, – пишет Борис Пастернак в январе 1941 года, – он бог моей жизни, в греческом и мифологическом смысле. Мне кажется, я не мог бы быть таким счастливым, так любить Вас, занимать такое место во времени и ждать еще так много для себя впереди, если бы Тициан еще не предстоял мне…»

«Тициан для меня лучший образ моей собственной жизни, – пишет Борис Пастернак несколько лет спустя, – это мое отношение к земле и поэзии, приснившееся мне в самом счастливом сне; он для меня почти то же, что для Вас. Когда я прочел из Ваших строк, что он жив, мой долг сознаться Вам, что я не в состоянии верить этому счастью. Как раз в последние годы, и особенно военными зимами, мне показалось, и я примирился с мыслью, что я живу в большом, большом помещении, называемом миром, где его больше нет. Это совершенно видоизменило для меня действительность…»

«Милый, милый, милый друг! Вы знаете, я давно не верю в возможность того, чтобы Тициан был жив, – писал Пастернак в июле 1953 года. – Это был слишком большой, слишком особенный и разливающий свет вокруг себя человек, чтобы можно было его скрыть, чтобы признаки его существования не просочились сквозь любые затворы. И Ваша возродившаяся вера в то, что, быть может, мы его увидим, на минуту заразила меня. Если он в живых, он непременно вернется в мою и Вашу жизнь. Это было бы немыслимое счастье: это, именно это, а не что-нибудь другое, совершенно перевернуло бы ее для меня. Это было бы именно той наградой судьбы, тем возмещением, которого мне никогда, никогда не достает, когда после огромного количества души и нервов, вложенных в какого-нибудь Фауста или Шекспира или в роман, мне страшно хочется чего-нибудь равносильного, и никакие деньги и удовольствия, никакое признание и ничто на свете не могут мне возместить потраченной силы…»

И, наконец, письмо – из нескольких сотен писем, – написанное в канун годовщины мучительной гибели Тициана, 11 декабря 1955 года, уже после того, как рассеялись последние иллюзии и растаяли надежды на его возвращение:

«Друг мой Нина, что я могу еще сказать сверх того, что сказал всеми долгими годами своего горького отчуждения от всех или большинства… Нужно как-то выплакать эту боль, чтобы, если возможно, принести Вам облегчение и утишить упрек и жалобу этой тени, удовлетворить ее беззвучное напоминание, ее справедливый иск. Все это делается не в письме, все это, может быть, когда-нибудь сделается. Когда в редкие, почти несуществующие моменты я допускал, что Тициан жив и вернется, я всегда ждал, что с его возвращением начнется новая жизнь для меня, новая форма личной радости и счастья. Оказалось, в этом нам так страшно отказано. Все остается по-старому. Тем осмотрительнее внутри своей совести, тем прямее и непримиримее надо быть нам, наученным таким страшным уроком. Я говорю о нас самих, а не о возмездии кому-то другому. Другие никогда не интересовали меня…»

Приведу еще отрывок из письма, написанного Пастернаком дочери Тициана Табидзе, в котором эта же мысль о личной ответственности человека за свою жизнь и поступки развита обстоятельно и подробно, как жизненная программа, внушенная память о Тициане Табидзе (это письмо написано много раньше приведенного выше, в 1942 году): «Наше время много отдало возвышенно звучащим и далеким задачам и вышло пустым, сухим и бессердечным», – пишет в этом письме Пастернак. Обобщая свой жизненный опыт, он предлагает дочери Тициана несколько, в сущности, очень простых, очень «житейских» советов: «Стойте на земле, Нита, и не давайте никаким искусственным возвышениям, какими бы подмостками, эстрадами и трибунами они ни были, сбивать себя. Только в природе и рядовой обыденщине новизна и вечная необычайность, только в труде и бедности заключена целая вселенная, только среди них откроется Вам полное общение с предшествующим человеческим гением в искусстве, истории и знании. Любите свободу; без нее не может быть чистого сердца. Следуйте непосредственности, доверяйтесь очевидности чувства, делайте только то, что может доставить Вам радость. Я не зову Вас к беспринципности и погоне за удовольствиями. Другому бы я этого не сказал. Я знаю, кому я это говорю, и если бы не знал Вашей глубокой неиспорченности, я бы знал, чья Вы дочь, и этого было бы достаточно. Не давайте крикунам и крикуньям, с которыми Вас столкнет жизнь, улучшать себя. Довольствуйтесь теми устоями, которые Вам сложило детство, семья и дружба в школе, и направляйтесь дальше, слушайтесь их внушений. Человек в своей нетронутости безмерно лучше и добрее того искусственного ангела, которого из него хотят сделать и который всегда проваливается на этом испытании, неизменно оказывается искусственным чертом…».

…кроме всего, был еще вдохновляющий пафос необыкновенной эпохи: пафос строительства нового мира. Высокий взлет мысли, восторг, торжество, оставившие в поэзии неизгладимый след, были подлинным отражением неподдельного энтузиазма. Все другое казалось легко отлетающей шелухой – издержки великого преображенья!

«Около 1930 года зимой в Москве посетил меня вместе со своею женою поэт Паоло Яшвили, блестящий светский человек, образованный, занимательный собеседник, европеец, красавец, – пишет в автобиографии Пастернак. – Вскоре в двух семьях, моей и другой, дружественной, произошли перевороты, осложнения и перемены, душевно тяжелые для участников. Некоторое время мне и моей спутнице, впоследствии ставшей моей второй женою, негде было приклонить голову. Яшвили предложил нам пристанище у себя в Тифлисе… В день нашего приезда он собрал своих друзей, членов группы, вожаком которой он состоял. Я не помню, кто пришел тогда. Наверное, присутствовал его сосед по дому, перворазрядный и неподдельный лирик Николай Надирадзе. И были Тициан Табидзе с женой».

Борис Пастернак поразил грузинских поэтов своей истовой влюбленностью в поэзию, неиссякаемым потоком вдохновения (этот огонь в нем горел, не сгорая) и человеческой, обаятельной простотой. И своей влюбленностью в Грузию…

Тициан при первой же встрече с восторгом и удивлением говорил, что это невероятно: стихотворение «Памяти Демона» Пастернак написал, еще не видев Кавказа. И как он сумел уловить это свойственное грузинам суровое, мужественное звучанье стиха:

Приходил по ночам

В синеве ледника от Тамары.

Парой крыл намечал,

Где гудеть, где кончаться кошмару.

Не рыдал, не сплетал

Оголенных, исхлестанных, в шрамах.

Уцелела плита

За оградой грузинского храма.

Как горбунья дурна,

Под решеткою тень не кривлялась.

У лампады зурна.

Чуть дыша, о княжне не справлялась.

Но сверканье рвалось

В волосах, и, как фосфор, трещали.

И не слышал колосс,

Как седеет Кавказ за печалью.

От окна на аршин,

Пробирая шерстинки бурнуса,

Клялся льдами вершин:

Спи, подруга, – лавиной вернуся.

«Стихи я зову лавиной, что увлечет с собой и заживо схоронит», – писал Тициан в стихотворении, тогда ещё не переведенном; в этом была неожиданная перекличка, и пастернаковский Демон мог показаться Тициану воплощением стихии стиха. Грузия здесь была уже поэтична и зрима – увидена в точных скупых деталях: в синеве ледников и в кривляющейся тени лампады, в голосе зурны… Эти звуки, впервые услышанные Пастернаком в городских буднях Тифлиса, оказывается, давно звучали в его стихах: «Преследующая по пятам и везде настигающая дробь бубна, отбивающего ритмы лезгинки. Козлиное блеяние волынки и каких-то других инструментов».

Воспитанный русской поэтической культурой XIX века, посвятивший Лермонтову написанную летом 1917 года книгу стихов «Сестра моя жизнь», которую открывает стихотворение «Памяти Демона», Борис Пастернак внутренне был готов к тому, чтобы принять как откровение открывшийся ему в этой неожиданной дружбе с поэтами Грузии Кавказ. Во всей его буднично поэтической новизне. В живописности откровенной уличной жизни. В полной «мистики и мессианизма символике» народных преданий. В стране, где каждый – по натуре поэт, и вместе с тем – высокая культура передовой части общества, интенсивная умственная жизнь.

Очарование города…

Пастернак обо всем этом после напишет, когда улягутся первые впечатления – лягут на дно души кристаллы поэтических истин. Грузия в той неожиданной прелести первого знакомства встанет в его стихах 1936 года (циклы «Художник» и «Путевые записки»), где избитым пошлостям обывательских разговоров о «пышном и бедном Юге» противостанет «сырая прелесть мира», не вынесенная на суд поверхностных наблюдателей. Это будут стихи о непосредственности жизненных связей, о цветах и запахах земли, о Тифлисе, о людях, живущих в этом городе, и о себе – о том, что делает истинной связь поэта с живущими на земле: о духовном слиянии поэта с народом.

Но сначала, по горячим следам, он создаст лирическую поэму «Волны», которая открывает книгу стихов, названную символически – «Второе рождение».

Здесь Кавказ – романтическое, восторженное виденье, возникшее как странная реальность в противовес неспокойному мраку московских заснеженных переулков и трепету «подследственных осин».

Если Москва – «каждодневная упряжь», то Кавказ – поэтический пир, торжество природной и словесной материи, взлет души. «Волны» – поэтический дневник личного знакомства с Кавказом, почти исповедь:

Здесь будет все: пережитое

И то, чем я еще живу,

Мои стремленья и устои

И виденное наяву…

Здесь впечатления буйно перемешались и еще не поддаются логическому членению. Природа Кавказа и новые духовные связи (сообщающиеся сосуды человеческих душ) создают удивительный поэтический синтез. В образной структуре «Волн» отпечатались вперемешку следы застольных тостов и задушевных бесед; поездки на Черноморское побережье и в Кахетию – в Кобулети; взгляд на Алазанскую долину, на чернеющие вдали отроги дагестанских гор, рассказ Тициана о давних лезгинских набегах, а также – о русском военном действе (он тогда много думал об историческом романе), о покорении непокорных кавказских племен; о странной войне, в которой смешались жестокость и тупость завоевателей с ревностью и любовью. О Кавказе – ссылке для опальных поэтов России. О великолепной прозе «Хаджи-Мурата», которого переводил на грузинский язык Тициан, переживая при этом неизъяснимое чувство восторга и веру в волшебство, в магию слова, в возможность свершенья всего земного в пределах земных…

Здесь будет спор живых достоинств,

И их борьба, и их закат… —

обещал Пастернак. Его пронзила «сверхъестественная зрячесть» огромного и голого пляжа в Кобулетах, объявшего – «как поэт в работе» – необъятное… Поэт – всевидящ; он вбирает в стих безмерно отовсюду. Из того, чем в эти годы жил Тициан Табидзе, в лирической поэме Пастернака отпечаталось самое главное – о чем, видимо, шли серьезные разговоры: большое раздумье о сближении России с Кавказом – и об этой странной войне, и об этой странной любви. Не тем же ли «странным» духом проникнуто в «Волнах» и описание кавказского затянувшегося рассвета:

Верст за шесть чувствовалась тяжесть

Обвившей выси темноты,

Хоть некоторые, куражась,

Старались скинуть хомуты.

Каким-то сном несло оттуда.

Как в печку вмазанный казан,

Горшком отравленного блюда

Внутри дымился Дагестан.

Он к нам катил свои вершины

И, черный сверху до подошв,

Так и рвался принять машину

Не в лязг кинжалов, так под дождь.

Пастернаковский образ вбирает и краски окружающего реального бытия, и следы раздумий – впечатления и логические детали. Но необычен для него «быт», выступающий в роли поэтического истока. Тяжесть идущих из-за Владикавказа туч имеет войсковую поступь, а горы, вырываясь из-за подвижных туч, «куражатся», стараясь «скинуть хомуты», как лермонтовские абреки; «вмазанный в печку казан» – деталь аульского быта; и вот уже дымящийся «горшком отравленного блюда» Дагестан напоминает про его былую несломленность, непокорность.

Проглянувшие в образе тучи дымящиеся кадры «священной» войны Шамиля с ее лязгом кинжалов-молний – лики давнего прошлого – отзвук сегодняшних разговоров. А угроза дождя и «машина» – как ближний план в этом горном пейзаже, который нарисован словами, сохранившими вкус и запах истории.

В горах заваривалась каша.

За исполином исполин,

Один другого злей и краше,

Спирали выход из долин.

И горы тут – немирные джигиты Шамиля.

Пейзаж активен. Даже лес – бежал, «как повести развитье», при этом «сознавал свой интерес». И все вполне реально, зримо – никаких метафорических загадок: они же ехали в машине – лес «бежал» навстречу; но при этом он был «отчетом поколений, служивших за сто лет до нас» – это мимо бежавший лес!

Не живших – «служивших» на Кавказе поколений.

Почти толстовская картина рисуется в пейзаже Пастернака; армейский кавказский быт середины прошлого века.

И даже тот еще Кавказ, что еще до Толстого принимал декабристов и Лермонтова: сложившийся, ставший привычным армейский кавказский быт:

Шли дни, шли тучи, били зорю,

Седлали, повскакавши с тахт,

И – в горы рощами предгорья

И вон из рощ, как этот тракт.

И сотни новых вслед за теми,

Тьмы крепостных и тьмы служак,

Тьмы ссыльных – имена и семьи,

За родом род, за шагом шаг…

Так оно и было – в дорожных рассказах новых друзей. Ведь это же описание поездки в машине по Военно-Грузинской дороге с друзьями. Здесь – только пейзаж, но здесь и суть разговоров в машине: история покоренья Кавказа. Тициан Табидзе был потрясен гражданским мужеством Льва Толстого – его рассказом о кавказской военной страде. Поэзия русская шла на Кавказ по тем же дорогам. И поэты слагали головы в той непонятной войне, о которой они же писали романтические повести и стихи, восхищаясь «вольным Кавказом»:

И в неизбывное насилье

Колонны, шедшие извне,

На той войне черту вносили,

Не виданную на войне.

Чем движим был поток их? Тем ли,

Что кто-то посылал их в бой?

Или, влюбляясь в эту землю,

Он дальше влекся сам собой?

Поэма Пастернака, похоже, следует путем «Хаджи-Мурата», действие которого то переносится в Петербург – чиновную столицу, то снова возвращается на горную стезю:

Страны не знали в Петербурге,

И злясь, как на сноху свекровь,

Жалели сына в глупой бурке

За чертову его любовь.

Она вселяла гнев в отчизне,

Как ревность в матери, – но тут

Овладевали ей, как жизнью,

Или как женщину берут…

Это все же поездка по Военно-Грузинской дороге. Многочисленные поездки: в Цинандали, в Абастуман, в Боржом, в Кобулеты. Мысли рождались попутно, из разговоров в машине и за столом. Летели мимо пейзажи, змеились дороги, в удушливо темных ущельях небо шло верхом – верблюдом сквозь игольное ушко. Прохожим с котомкой – на дне оврага.

Эхо, как шоссейный мастер, сгребало в пропасти всякий сор.

Мы были в Грузии. Помножим

Нужду на нежность, ад на рай,

Теплицу льдам возьмем подножьем,

И мы получим этот край.

И мы поймем, в сколь тонких дозах

С землей и небом входят в смесь

Успех и труд, и долг, и воздух,

Чтоб вышел человек, как здесь.

Переживая неоднократно все это, мысленно возвращаясь в то самое первое проведенное в Грузии лето, Пастернак два года спустя, в июле 1932-го[23]23

Первый раз Б. Пастернак приехал в Грузию в июле 1931 года. – Прим. ред.

[Закрыть], написал Паоло Яшвили удивительное письмо, в котором он попытался объяснить, чем была для него встреча с Грузией. Это письмо – с Урала, где летом Пастернак жил с семьей на государственной даче.

«Мы не сравнивали природы, мы не сравнивали людей… Потому, что это – не только юг и Кавказ, то есть красота всегда бездонная и везде ошеломляющая; и это не только Тициан и Шаншиашвили, Надирадзе и Мицишвили, Гаприндашвили и Леонидзе, то есть люди, замечательные на любой почве и не нуждающиеся в сравнении, чтобы догадаться об их несравнимости. А это нечто большее, и притом такое, что на всем свете стало теперь редкостью. Потому что (оставляю в стороне ее сказочную самобытность) это и в более общих отношениях страна, удивительным образом не испытавшая перерыва в своем существовании, страна, еще и теперь оставшаяся на земле и не унесенная в сферу совершенной абстракции, страна неотсроченной краски и ежесуточной действительности, как бы велики ни были ее нынешние лишения… Но надо было сперва попасть сюда, в этот организм без духовных отправлений[24]24

Речь идет о приглашении писателей Свердловским обкомом. – Прим. ред.

[Закрыть], неведомо зачем желающий привить себе эти потребности механически, без представлений о последних, чужими руками и за большую плату, чтобы все это понять: чтобы – в тоске по русской культуре – вспомнить с благодарностью Тифлис и затосковать по нем именно этой тоскою. И мне теперь ясно. Этот город со всем, кого я в нем видел, и со всем тем, за чем из него ездил и что в него привозил, будет для меня тем же, чем были Шопен, Скрябин, Марбург, Венеция и Рильке, – одной из глав „Охранной грамоты“… Я говорю „будет“, потому что я писатель, и все это надо превратить в дело и всему найти выражение; я говорю „будет“, потому что всем этим он уже для меня стал… Уже этот круг воспоминаний владеет мной: уже он пишет меня, как сказал бы Тициан… Что бы я ни задумал теперь, мне Грузию не обойти в ближайшей работе».

Эта дополнительная глава была написана четверть века спустя – в ней нашли свое место и встреча с Грузией, и рассказ о грузинских поэтах.

«…Стоит дом в Коджорах на углу дорожного поворота. Дорога подымается вдоль его фасада, а потом, обогнув дом, идет мимо его задней стены. Всех идущих и едущих по дороге видно из дома дважды.

Это разгар времени, когда, по остроумному замечанию Белого, торжество материализма упразднило на свете материю. Нечего есть, не во что одеваться. Кругом ничего осязаемого, одни идеи. Если мы не погибаем, то это заслуга тифлисских друзей-чудотворцев, которые все время что-то достают и привозят и неизвестно подо что снабжают нас денежными ссудами от издательств.

Мы в сборе, делимся новостями, ужинаем, что-нибудь друг другу читаем. Веянье прохлады, точно пальчиками, быстро перебирает серебристою листвою тополя, белобархатную с изнанки. Воздух переполнен одуряющими ароматами юга. И как передок любой повозки на шкворне, ночь в высоте медленно поворачивает весь кузов своей звездной колымаги. А по дороге идут и едут арбы и машины, и каждого видно из дома дважды».

…одна из многочисленных пирушек – в лесу, на траве, в гостях у Георгия Леонидзе – «самобытнейшего поэта, больше всех связанного с тайнами языка, на котором он пишет, и потому меньше всех поддающегося переводу», – ночное пиршество в Бакуриани:

Еловый бурелом,

Обрыв тропы овечьей.

Нас много за столом.

Приборы, звезды, свечи…

Облик Тициана Табидзе запечатлен в этом стихотворении Пастернака:

…Сейчас он речь начнет

И мыслью на прицеле.

Он слово почерпнет

Из этого ущелья.

Он курит, подперев

Рукою подбородок,

Он строг, как барельеф,

И чист, как самородок.

Он плотен, он шатен,

Он смертен, и, однако,

Таким, как он, Роден

Изобразил Бальзака.

Он в глыбе поселен,

Чтоб в тысяче градаций

Из каменных пелен

Все явственней рождаться.

Свой непомерный дар

Едва, как свечку, тепля,

Он – пира перегар

В рассветном сером пепле.

В Тициане была недовыявленность, недовысказанность – обещание. Паоло, напротив, был весь – в присутствии: «В те дни вы были всем, что я любил и видел…» – писал о нем Пастернак.

Входили мы в квартал

Оружья, кож и седел.

Везде ваш дух витал

И мною верховодил.

Уступами террас

Из вьющихся глициний

Я мерил ваш рассказ

И слушал, рот разиня…

Это казалось самому автору – восторженно и неловко. «Нет, серьезно. Видели ли Вы что-нибудь подобное? – издевался над собой Пастернак в письме к Тициану (1 октября 1936 года). – Какою мерзостью было так мало сказать о Паоло!..»

О Паоло Яшвили Пастернак пишет с какой-то ревнивой восторженностью, как о человеке удивительном, видя его и все вокруг него в свойственной одному ему неизменной приподнятости, в «кратковременном озарении». Пастернак высоко ценит его как поэта:

«Паоло Яшвили – замечательный поэт послесимволистического времени. Его поэзия строится на точных данных и свидетельствах ощущения. Она сродни новейшей европейской прозе Белого, Гамсуна и Пруста и, как эта проза, свежа неожиданными и меткими наблюдениями. Это предельно творческая поэзия. Она не загромождена плотно напиханными в нее эффектами. В ней много простору и воздуху. Она движется и дышит».

Пастернак их невольно сопоставляет – Паоло и Тициана:

«Когда я думаю о Яшвили, городские положения приходят мне в голову, – пишет он: – комнаты, споры, общественные выступления, искрометное красноречие Яшвили на ночных многолюдных пирушках. Мысль о Табидзе наводит на стихию природы, в воображении встают сельские местности, приволье цветущей равнины, волны моря. Плывут облака, и в один ряд с ними в отдалении строятся горы. И с ними сливается плотина и приземистая фигура улыбающегося поэта. У него немного подрагивающая походка. Он трясется всем телом, когда смеется. Вот он поднялся, стал боком к столу и постучал ножом о бокал, чтобы произнести речь. От привычки поднимать одно плечо выше другого он кажется немного кособоким».

…об одном поэтическом вечере Пастернак писал Тициану Табидзе – о том, что переводы стихов Тициана и Паоло «оставили ленинградцев совершенно очарованными, и они долго потом возвращались памятью к вечеру… Вас поняли и оценили: проверял моей любовью к вам, – характеризовали правильно» (письмо от 14 января 1934 года). Очарованный стихами Паоло и еще больше им самим, Пастернак даже, видя особенный успех стихов Тициана, «принялся доказывать об достоинствах Паоло». В том же письме Пастернак хвалит выступление Паоло по асеевскому докладу: «Паоло говорил ярче и яснее всех – общее мнение». Доклад был посвящен, видимо, грузинской поэзии. И сам Пастернак тоже выступал, но собой он был недоволен: «Был похож не на Вас, – пишет он Тициану, – а как Вас Ниточка воображает, – ничего не поняли, похлопали…».

Тициан пишет С. Д. Клдиашвили:

«Дорогой Сергуня! Я так уехал, что не успел поцеловать тебя на счастье. Но ты знаешь, как я был взбудоражен… Уехал молниеносно. Москва божественна. Здесь была веселая жизнь, мы закружились. Такой Новый год, что с ума можно сойти. Сначала мы были у Пастернаков, потом поехали в Союз писателей, оттуда Антокольский взял нас в театр Вахтангова, и был бесконечный карнавал. Между тем, Антокольский написал статью о поэзии. Пастернак ее очень хвалит, говорит – великолепная статья, рассказывает о грузинских поэтах. Он в тебя влюблен. Почему, не знаю, и как это случилось, не понимаю. Пастернаку ты очень понравился. Должно быть, статью скоро напечатают в литературной газете…»

Роль Пастернака в знакомстве русского и в конечном счете всесоюзного читателя с грузинской поэзией невозможно переоценить. Не он один переводил стихи грузинских поэтов на русский язык; и даже не в качестве переводов тут дело, – было немало первоклассных переводчиков, среди них Н. Заболоцкий, П. Антокольский, Н. Тихонов, Б. Лившиц, – их переводы часто бывали ближе к оригиналу, чем пастернаковские; однако ни один из многочисленных переводчиков, – а большинство из них часто и подолгу гостили в Грузии, были в дружбе с поэтами, которых переводили, – и все же ни один из них не проник столь глубоко и непосредственно в самую лирическую суть грузинской поэзии, не стал настолько близок поэтам, которых переводил, что стихи их уже становились как бы и его собственными стихами…

Их дружба складывалась из мельчайших, интимнейших подробностей, которые словами и выразить-то, казалось, нельзя, и все же в этом заключалось самое главное.

«Среди поклонов, которыми я Вас нагружу сейчас, – писал Пастернак Тициану Табидзе, едва покинув Тбилиси, 6 ноября 1933 года, – будет один, – Вы знаете, – которого я не могу оформить, до того пережитой он и настоящий. Существо его в том, что я кланяюсь поэту Леонидзе и его поэзии одним и тем же низким поклоном, что и его жене и его судьбе и дому. И я могу заставить себя быть еще точнее: я кланяюсь искре детскости, пробегающей сквозь его руки и рукописи… И я говорю не о том ложном, рафинированном и переслащенном представленьи детства, которого на свете нет, если не считать конфетных коробок, но о простоте и вздорности, и незащищенности ребенка, о его электропроводности. И способности детства восстроить мир на игрушке и погибнуть, переходя улицу. О зрелище ребенка в гуще большой, далеко тем временем зашедшей жизни, с которою он справляется по-детски просто, вздорно, расторопно и незащищенно. Но этот поклон так тяжеловесен, что лучше его не передавать…»

Нужно было знать этого безмерно талантливого человека, большого, шумного, незащищенно-напористого, ведущего с собою истовую игру, – чтобы в полную меру понять, оценить этот посланный в письменном виде поклон-поклонение Леонидзе.

«…Но ведь мы столько еще увидим в жизни общего и столько раз еще и так сильно будем жить друг другом, не правда ли? Так что зачем нам писать друг другу письма, – размышляет Борис Пастернак в недатированном письме. – В неотосланных письмах я Вам о себе писал. Что у меня в душе нечто подобное бутылке с крепким клеем, где в один кусок склеивается лучшее из того, что я переживаю. Я Вам стал перечислять, с чем Вы у меня связаны: с Ролином, с моей старшей сестрой, с нынешней революционной Германией, явившейся вдруг естественным продолжением Рильке, и т. д. И вдруг вспомнил, что Вам ли, Нина, не знать этого строя, когда рядом с Вами живая такая бутылка – Тициан.

А Тициан, как там ни верти, оказывается сильнейшим лириком из всех. Я это и раньше знал. Но он слишком близок мне. Как и о себе самом, я не смел ничего знать даже про себя. Иногда я им жертвовал, совершенно как собою, можете Вы это понять? Однако слышали бы Вы, что в зале сделалось, когда я от Важа Пшавелы, над которым засыпать начали, и от некоторых других перешел к нему! К Вашим собачкам, Нина…»

Пастернак имеет в виду стихотворение «Сельская ночь», написанное в ноябре 1928 года в Окроканах, – про то, как маленькие собачки лаяли на луну, а луна клонилась к горизонту; и звезды, как по жребию, молниями падали к горизонту; а маленькие собачки лаяли на луну; и сна – ни в одном глазу: украсть у поэта нечего – украли сон собачонки. Скрылась луна за развалинами крепости Кер-Оглы, и горы, как клыки, поднялись над Тбилиси, – караулят его, подняв щиты…

«…Понимать – совсем другой мир, совсем иной стиль и род жизни, это не места и не мгновенья, не Тифлис даже, даже, может быть, не Земля, это – близкая, случаем подаренная допущенность к делам истории, это участие в ее будущем, это широкий роман с теряющимися границами, – несколько особо счастливых под небом, покрывших их смыслом одной общей драмы. Это – клей, о котором была речь выше, это вы и я, это наши соединенные руки…»

* * *

1934 год.

Первый Всесоюзный съезд писателей в Москве.

Тициан Табидзе – участник первого писательского съезда.

Его выступление на съезде на многих произвело большое впечатление, и прежде не знавшие его подходили, знакомились, жали руку. В «Известиях» в дни съезда были напечатаны стихи Тициана Табидзе в переводе Пастернака: «Не я пишу стихи…» и «Иду со стороны черкесской…». Друзья поздравляли его с успехом.

На съезде был заслушан полуторачасовой доклад М. Г. Торошелидзе, в котором излагалась история грузинской литературы – от древних времен и до наших дней. Нашлось место в докладе и для новейшей грузинской поэзии. Группа «Голубые роги» здесь, как и в большинстве выступлений грузинских рапповцев, характеризовалась как «буржуазно-декадентская школа символистов»; несмотря на признание «лояльности» голуборожцев по отношению к Советской власти, место им было безоговорочно указано в «антипролетарском лагере литературного фронта»; было сказано, что они постепенно «отходят от позиций самодовлеющего эстетизма и дают яркие выражения национализма»; «логика антипролетарских настроений доводит этих буржуазных декадентов до идеализации патриархального прошлого». Впрочем, в другом месте доклада отмечалось, что «под влиянием пролетарской революции и развернутой на ее базе культурной революции» буржуазно-декадентская группа «Голубые роги» пережила «глубокую и острую дифференциацию»; что эта школа сыграла определенную роль в развитии грузинской литературы, обогатив технику грузинского стихосложения, а также – «лексический инвентарь»; что голуборожцы содействовали «связи элементов европейской модернистской поэзии с поэтическими традициями грузинской феодально-романтической литературы». Оценивая творческие позиции П. Яшвили, Т. Табидзе, Н. Мицишвили, В. Гаприндашвили, Г. Леонидзе, Н. Надирадзе и других поэтов-голуборожцев, докладчик указывал, что хотя они «беспрерывно работают в области советской поэзии и составляют значительную силу на этом участке литературного фронта», все же они до сих пор «переживают трудности творческой перестройки и продолжают оставаться в положении попутничества». Так, например, в творчестве П. Яшвили «наряду со стихами, которые посвящены нашему строительству и его энтузиастам и отмечены свойственными Яшвили поэтическим размахом и экспрессией, имеются рецидивы самодовлеющего эстетизма»; а Т. Табидзе «в стихах, посвященных новой советской Армении, упорно сохраняет поэтические приемы из арсенала символистской поэзии, что мешает ему здраво и трезво воспринять реальный объект своей поэзии и отобразить его с достаточной глубиной».