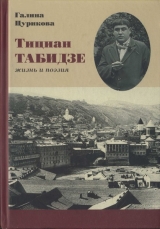

Текст книги "Тициан Табидзе: жизнь и поэзия"

Автор книги: Галина Цурикова

Соавторы: Тициан Табидзе

Жанры:

Биографии и мемуары

,сообщить о нарушении

Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)

– Знаешь, Сережа, я хочу тебя обрадовать. Приехала в Тбилиси Айседора Дункан, я ее встретил на Руставели, сказал ей, что ты здесь, и адрес дал. Она сюда скоро придет!

Трудно описать, что произошло с Есениным, когда он услышал эти слова. Он побледнел. Он не мог произнести ни слова. Он стоял с минуту – как ошалелый, потом вбежал в свою комнату и стал торопливо складывать вещи в чемодан… Паоло и Тициан едва догнали его на улице. Паоло клялся, что он пошутил, что никакой Айседоры Дункан и в глаза не видел…»

Паоло любил разыгрывать – устраивать представление.

Тициан читал Есенину по-грузински поэмы Важа Пшавела и тут же переводил. Есенин не мог не почувствовать душевного родства с этим замечательным поэтом, о котором слышал впервые и который так «по-есенински» понимал и любил природу, животных, всякую тварь земную. У Есенина тут же возникло желание перевести Важа Пшавела на русский язык – он клялся, что, вернувшись в Москву, тотчас же этим займется. Осуществить это намерение Есенину не удалось.

Для Тициана Есенин был прежде всего очень русским, очень национальным поэтом: в нем жило обостренное чувство родины.

Тициана с каждым годом острее и глубже занимала проблема национальных традиций, поэтических и общекультурных. В то же время он понимал, что никакое искусство не развивается изолированно, в пределах одной страны.

Тициан Табидзе, поэт самобытный, внутренне независимый, в каждой встрече с большим искусством умел находить «свое».

Встреча с Есениным тоже была плодотворна.

Тонко и точно чувствовал Тициан соответствия – внутреннее родство в искусстве разных народов: не случайно читал он Есенину стихи любимейшего Важа Пшавела, – в этом было желание пробудить в душе русского поэта ответный отклик на искусство Грузии, найдя в них точки соприкосновения.

Поэтичность Есенина, истинный демократизм его поэзии, ее психологическая раскованность, предельная откровенность и органическая свобода выражения самых естественных и простых человеческих чувств, – это все Тициана пленило и, конечно же, не прошло для него бесследно, хотя он сам был поэтом иного склада.

В стихах Тициана Табидзе преобладал интеллект, та творческая индивидуальность, которая есть выражение неповторимой, в своем роде единственной личности. Тициану был родственнее не похожий на него Маяковский.

Нина Александровна Табидзе вспоминает, что стихотворение «Поэтам Грузии» Есенин впервые прочитал у них дома, – прибежал поздно вечером, сильно волнуясь:

…Земля далекая!

Чужая сторона!

Грузинские кремнистые дороги.

Вино янтарное

В глаза струит луна,

В глаза глубокие,

Как голубые роги.

Поэты Грузии!

Я нынче вспомнил вас.

Приятный вечер вам,

Хороший, добрый час!

Товарищи по чувствам,

По перу,

Словесных рек кипение

И шорох,

Я вас люблю,

Как шумную Куру,

Люблю в пирах и разговорах…

Есенина в Грузии тоже полюбили – за «искренний русский стих, силу и высоту его звонкого голоса и чистого таланта, цельность его личности, проявленную в гармоничности его уникального дара», – как писал сорок лет спустя Леонидзе.

С Есениным договаривались о новых встречах: он мечтал об охоте на кабанов в Саингило, хотел отдохнуть в Боржоми (Тициан в те годы снимал там дачу на лето).

Сохранилось единственное письмо Есенина Тициану Табидзе:

«Милый друг Тициан! Вот я и в Москве. Обрадован страшно, что вижу своих друзей и вспоминаю и рассказываю им о Тифлисе. Похождения наши здесь уже известны, вплоть до того, как мы варили кепи Паоло в хаши. Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и в Питере, – тут же качу обратно к вам, увидеть и обнять вас. В эту весну в Тифлисе, вероятно, будет целый съезд москвичей. Собираются Качалов, Пильняк, Толстая и Вс. Иванов. Бабель приедет раньше. Уложите его в доску. Парень он очень хороший и стоит гостеприимства. Спроси Паоло, какое мне нужно купить ружье по кабанам. Пусть напишет номер. Передай привет моим добрым друзьям – Паоло, Леонидзе и Гаприндашвили. Поцелуй руку твоей жене и дочке и, если не трудно, черкни пару слов…» (20 марта 1925 года).

…декабрь 1925 года.

Тициан проходил по проспекту Руставели, под окнами редакции газеты «Заря Востока». Ему крикнули из окна:

– Тициан! Тициан!.. Сергей Есенин в Ленинграде повесился. Тициан вернулся домой убитый, ошеломленный.

Стихотворение Тициана Табидзе «Сергею Есенину» – отклик на смерть поэта:

Был необъезженным, как жеребенок,

Как Чагатар, в крови был весь.

Я очень жалею, что в мир погребенных

Сопровождает тебя моя песнь.

Шла за тобою тоска степная,

Шла – к ущелью Дарьяла пришла.

Душу встретит душа живая,

Слезы хлынут, – нет им числа.

Разве в спасение сердца не верил?

Разве о жизни не думал всегда?

Кто нас утешит в этой потере?!

Кто же нам смоет краску стыда?!

Стихи твои – рваная рана, горенье,

Боль, воспаленной души непокой.

Самоубийство – увы! – не спасенье,

Кровь приобщается крови другой…

Перевод Л. Озерова

На смерть Есенина было написано очень много стихов. В большей части их осуждалось самоубийство (и Маяковский в «Письме Сергею Есенину» искал слова, чтобы посильнее, покрепче сказать: легче уйти из жизни, чем переделать жизнь!). Иные пытались понять, почему он – Есенин – так поступил с собой? Громили богему, требовали к поэтам внимания общественности, сожалели, что Есенину своевременно не были преподаны азы политграмоты (издеваясь над этими грамотеями, Маяковский писал: «А по-моему, осуществись такая бредь, на себя б вы раньше наложили руки. Лучше уж от водки умереть, чем от скуки!»).

Тициан Табидзе не осуждал Есенина и не искал виноватых. Его самого мучило чувство вины и жалости.

Есенин потерял себя в этом мире, – чувствовал Тициан: вырвался из всех своих человеческих связей – «необъезженный жеребенок»! Тоска степей гнала его и привела к Дарьялу – загнала в ущелье…

А всего-то заботы, чтобы живая душа встретила душу живую.

«Ты разве один оставался живым? Почему не поверил в спасение? Кто сосчитает капли наших слез и тот стыд, что коснулся сердца?.. Нет спасения в самоубийстве (нет свободы). Только кровь приобщается крови…»

Где то смешное утро, которое так запомнилось всем?

Пьяный Паоло варил на рассвете

Кепку свою в прокопченном котле…

Мороза стегали нас хлесткие плети

И вестью о смерти клонило к земле.

Ночью мы были у Чопурашвили:

Вспомнив тебя, надрывался орган.

Брату не скажешь о горестной были,

О горечи незарубцованных ран…

В Грузии «органом» называют и обыкновенную шарманку; здесь речь идет о шарманке, конечно («о тебе плача, сломалась шарманка»).

Тициан чувствует не вину даже – свою сопричастность есенинской жестокой судьбе, свое тайное с ним родство: «Монгольская кровь кипит в нас обоих» – что-то древнее, как монгольское иго, из веков перешедшее в души поэтов. «Убили душу, а потом тело… прикончили стервятники… Так Амирану было тяжело, когда ему, как нам, изломали ребра… Мы все причастимся яду – ты первый сказал „алаверды“» (традиционное на грузинском пиру приглашение – выпить). Стихи Тициана Табидзе на смерть Есенина звучали как клятва верности поэтическому братству, общей своей судьбе:

Если в преддверьи иного света

Головы наши от нас отлетят,

Пусть узнают: среди поэтов

Был нам Есенин и друг, и брат.

За эти стихи Тициану Табидзе потом доставалось от критики. Он же сам был уверен, что в стихотворении все сказалось, как надо.

Редкий случай: Тициан чуть ли не в тот же день отдал эти стихи напечатать. Обычно Тициан никогда не печатал свои произведения сразу. Иногда проходили годы, прежде чем они попадали в печать. Была у Тициана привычка – написанные стихи класть между листами какой-нибудь книги и забывать об этом надолго. Потом, когда-нибудь, эти стихи неожиданно обнаруживались: случалось, что, наткнувшись на старый свой стих, Тициан его поправлял и отдавал напечатать, а иногда снова прятал. Иное из написанного Тицианом было найдено лишь спустя многие годы, после смерти его, в каких-то забытых книгах.

Сколько его книг растащили!..

* * *

В августе 1924 года, чуть раньше Есенина, приехал в Тифлис Маяковский. Август был неспокойный. Только что был подавлен меньшевистский мятеж. Ночных прохожих останавливали на улице патрули.

«Тбилисцы были на даче, – вспоминает Тициан. – В тот год мы с Маяковским не встретились, но мне передавали, что он расспрашивал о состоянии поэтического фронта в Грузии. Я слышал также, что он читал переводы своих стихов на грузинский язык, сделанные Паоло Яшвили, и интересовался постановкой „Мистерии-буфф“, которую я перевел для Котэ Марджанишвили. Великий грузинский режиссер намеревался поставить ее на фуникулере, под открытым небом, наподобие античных зрелищ. Маяковскому очень понравился замысел Марджанишвили, который, к сожалению, остался неосуществленным».

Смелый замысел. Дерзкий. Поставить «Мистерию-буфф» на верхнем плато горы святого Давида, на склоне которой, обращенном к Тифлису, прилепилась старинная церковь и маленькое кладбище (могила Грибоедова – здесь). И чтобы весь город был зрителем. Потом, осознав непреодолимость многих чисто технических трудностей, Марджанишвили решил перенести зрелище к подножью горы; но и это не получилось. В порыве творческого увлечения Марджанишвили был отчаянно нетерпелив. Спектакль должен был прозвучать по-грузински, и вот, перебрав знакомых поэтов, Константин Александрович остановился на Тициане Табидзе. Композитор Тамара Вахвахишвили, принимавшая участие в его постановках, вспоминает, как Марджанишвили стал тут же нетерпеливо звонить Тициану домой, а не застав его дома – во Дворец Искусств, в какой-то ресторан, отыскал его наконец у Паоло Яшвили и незамедлительно потребовал к себе. Тициан прибежал взволнованный:

«– Что случилось, Константин Александрович?

– Сколько времени нужно вам, чтобы перевести эту пьесу? Минимально!.. Говорите минимальный срок!

– Но ведь это же Маяковский, это же не так просто…

– Если бы это было просто, я бы к вам не обратился… Ну, говорите скорей, недели хватит?

– Что вы, Константин Александрович!

– Ну, две, и ни одного дня больше…

Торговались долго, Марджанишвили кричал, поэт чуть не плакал. Наконец договорились; Табидзе сейчас же возьмется за работу и по частям будет сдавать перевод…»

Маяковский приехал в Тифлис. В клетчатых брюках, в сером пиджаке, коротко стриженный, похожий на иностранца, он широко шагал по проспекту Руставели, размахивая чемоданом и заставляя расступаться уличную толпу. Обосновался в гостинице и стал осваивать город: заходил в книжные магазины и в редакции, знакомился с молодыми пролетарскими поэтами и грузинскими лефовцами, приглашал их к себе, угощал вином, водил за собой повсюду, – не они его водили по городу, а он их водил за собой, хозяйским жестом указывая дорогу.

В одной из редакций Симон Чиковани показал ему переводы Паоло Яшвили: Маяковский, удивляя новых друзей, прочитал несколько строк по-грузински, одобрил.

В этот приезд Маяковским написаны были стихи «Владикавказ – Тифлис» и «Тамара и Демон». Терек шумел у него, «как Есенин в участке», царица Тамара казалась не почтеннее прачки, а Демон был приглашен в свидетели небрежным жестом:

Чего кипятитесь,

как паровоз?

Мы —

общей лирики лента.

Я знаю давно вас,

мне

много про вас

говаривал

некий Лермонтов.

Тициан отзывался похвально о стихотворении «Владикавказ – Тифлис». Вероятно, не все ему нравилось, но такое не могло не понравиться:

Я знаю:

глупость – эдемы и рай!

Но если

пелось про это,

Должно быть,

Грузию,

радостный край,

подразумевали поэты.

Не думаю, чтоб Тициана могла всерьез беспокоить бравада Маяковского, его пренебрежительное отношение к «лирике» и поэтическим восторгам по поводу кавказской природы. Тициан сам не любил «экзотики». Он был очень проницательный человек, – он, надо думать, чувствовал душевную напряженность и даже неуверенность в браваде Маяковского, ощущал ее как манеру, защитный жест. Он понимал, конечно, что Маяковский не играет словами, но ищет – в самом себе тоже – новые эмоции, рожденные новой эпохой.

Сопоставляя две поэтические позиции – Маяковского и Есенина («Оду» и «Элегию»), Б. М. Эйхенбаум писал в начале 30-х годов: «вопрос шел уже не о жанре, а о самом понятии лирики и лирического „я“ поэта: Маяковский ввел в поэзию нового героя, до него не существовавшего; его лирическое „я“ – грандиозно, но не романтической грандиозностью, при которой высокое „я“ противостоит низкому миру действительности, а иной грандиозностью, вмещающей в себя весь этот мир и ответственной за него».

«Ответственность за мир» – вот что главное в поэтической позиции Маяковского, который первым ввел в поэзию необычную тему «долга» перед «вселенной».

Табидзе напишет (уже в тридцатые годы) стихотворение, посвященное Маяковскому: «Багдадские небеса». «Долг у нас общий», – скажет он, вспомнив признание Маяковского. Тициан Табидзе безусловно осознавал грандиозность предпринятой Маяковским попытки: единым разом поставить искусство на новые рельсы – на службу социализму. Для Тициана это – еще одно воплощение «поэтического подвига» (в своей автобиографии он поставит имя Маяковского рядом с именем Блока). И все же отношение Тициана Табидзе к Маяковскому было, видимо, сложным, особенно в начале 20-х годов. Тициан резко отрицательно относился к Лефу. И хоть он не был поклонником романтической шелухи, едва ли мог он так просто, единым духом, покончить с «прошлым» и плевать в Терек с берега; не думаю, чтобы это нравилось Тициану у Маяковского. Иное дело – гимн социалистическому строительству, индустриальному будущему Грузии, о котором они когда-то мечтали с вернувшимся из Парижа Паоло:

Я чту

поэтов грузинских дар,

но ближе

всех песен в мире,

мне ближе

всех

и зурн

и гитар —

лебедок

и кранов шаири.

Строй

во всю трудовую прыть,

для стройки

не жаль ломаний!

Если

даже

Казбек помешает, —

срыть!

Все равно

не видать

в тумане.

Строчки насчет Казбека тогда еще не могли вызвать ничего, кроме улыбки: в них не чувствовалось реальной угрозы, но как перепугался Тициан, когда в тридцатые годы кому-то пришло в голову срыть Метехи, – здесь он был готов стоять насмерть; слава богу, решение отменили.

Ненужной жестокостью должно было казаться Тициану желание Маяковского потеснить в поэзии лирику, заменить ее политическим лозунгом, литературно обработанным «фактом», бог знает чем еще. И все же он никогда не считал Маяковского литературным противником. Крутая манера поведения и вызывающая боевитость Маяковского впоследствии создавали атмосферу некоторой официальности в их отношениях, в них не было теплоты; и незримую эту преграду им едва только удалось преодолеть в последние годы жизни Маяковского: редкие, случайные встречи в Москве, как ни странно, больше способствовали сближению, чем первые встречи в Тифлисе.

В Тифлисе Маяковский как будто все время играл добровольно им принятую на себя роль; в его поведении не было той простоты, естественности, какая пленила в Есенине.

Маяковский приехал в Тифлис еще раз после своего американского вояжа в феврале 1926 года. Приехал с лекцией и стихами. Его первый вечер в театре имени Руставели собрал немного народу. «Сгрудьтесь!» – начал он привычное общение с залом. Читал стихи об Америке. На другой день появилась заметка в газете: дескать, такие стихи можно писать, и не выезжая из Москвы. Второй вечер Маяковский начал с ответа своему рецензенту: жестоко его высмеял – обещал высечь так, что сквозь брюки будет просвечивать! Это понравилось публике – ему весело аплодировали.

Перед началом второго выступления Маяковский зашел ненадолго домой к Тициану Табидзе. Разговор был общий: о литературе.

В тот вечер голуборожцы пришли в театр. В директорской ложе сидели торжественно Тициан Табидзе и Паоло Яшвили с женами, Валериан Гаприндашвили, Георгий Леонидзе. После того как Маяковский разделался с рецензентом, вышел на сцену Паоло Яшвили и от лица всех присутствующих в театре объявил, что мнение рецензента – всего лишь его сугубо личное мнение, оно ни в какой мере не отражает точки зрения грузинской общественности. «Грузинские поэты, – сказал Паоло Яшвили, – считают Владимира Маяковского величайшим поэтом революции, Октября, рупором и самим голосом Октябрьской революции, а его поэзию считают блистательнейшим явлением всей советской культуры». Маяковский стоял поодаль и внимательно слушал. Когда Паоло закончил свое торжественное приветствие, Маяковский глубоким басом произнес: «Похоже на правду!» – и в зале раздались аплодисменты и смех, а Маяковский тут же на сцене пожал руку Паоло Яшвили. После этого Паоло прочитал по-грузински, в своем переводе, «Левый марш» и «Необыкновенное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским на даче» и вернулся в ложу. Вечер прошел с несомненным успехом.

На другой день был организованный Паоло Яшвили обед в честь Маяковского в популярном среди художественной интеллигенции ресторане «Симпатия» – подвальчике на Пушкинской улице, украшенном портретами всех великих людей: Галилей, Шекспир, Ньютон, Пушкин, Шота Руставели, все на одно лицо, были нарисованы по преимуществу черной краской. Маяковский острил: «Я думал, только мы с вами на банкете, – оказывается, великие люди тоже развлекаются…». Узнав, что на обед не приглашены его друзья – грузинские лефовцы, Маяковский решительно потребовал: они тоже должны быть! Послали за ними. Пока накрывали на стол, Маяковский, Паоло Яшвили и Симон Чиковани (один из «лефовцев») беседовали втроем, но потом их позвали к столу, и разговор сделался общий. Паоло Яшвили, избранный тамадой, провозглашал тосты – за каждого из присутствующих; первый тост – за Маяковского, еще более пышный и торжественный, чем в театре. Маяковский поддерживал тосты, но пил мало. Все по очереди читали стихи. Паоло Яшвили прочел свое стихотворение «Тбилиси». Симон Чиковани читал «Под дождем», а Маяковский – «Домой!»:

Стихи Маяковского дружно хвалили.

Тициан, волнуясь, восхищался стихотворением «Домой!» – он говорил, что это даже лучше американских шедевров: стихи несравненны! В этих стихах Маяковский тогда еще не вычеркнул строчки:

Я хочу быть понят моей страной,

а не буду понят, —

что ж,

по родной стране

пройду стороной,

как проходит

косой дождь.

Тициану тогда эти строчки, по ряду причин, должны были казаться особенно значимыми. Потом Маяковский вырвал из стихотворения эти «подмоченные перышки».

Валериан Гаприндашвили произнес тост в честь гостя. Он сказал, что Маяковский – большой художник слова и что поистине удивления достоин его несравненный поэтический диапазон. Валериан вспомнил «Облако в штанах» и сказал, что грандиозные образы этой поэмы напоминают ему своею мощью Бодлера…

Маяковский прервал Валериана Гаприндашвили:

– Товарищи! Да что вы ухватились за этих французов?! Да неужели мы не сможем обойтись без декадентов? Да одно народное грузинское стихотворение доставило бы мне больше, в тысячу раз больше удовольствия!

Валериан обиделся и замолчал, но долго молчать за столом было невежливо по отношению к гостю, и он заставил себя присоединиться к общему разговору о грузинском фольклоре. Все были очень удивлены пристрастием Маяковского к народной грузинской поэзии, а Маяковский уже в который раз с упоением повторял веселые грузинские вирши: строчки из песни об Арсене Джорджиашвили – народном герое, который бросил бомбу в губернатора. Маяковский был весел, шутил, старался всех расшевелить, а когда обед подошел к концу и все уже хотели расходиться, предложил продолжить пир за городом, в Ортачала.

Некогда знаменитые сады Ортачала – остров на Куре; теперь он в черте города, то есть там никаких садов уже нет, а на острове возвышается белое здание электростанции (бездействующей; действующая – выше по Куре недалеко от Мцхети).

Было поздно, погода хмурилась, никому не хотелось ехать. Вышли на улицу. Переминались, не решаясь разойтись. Маяковский подозвал извозчика, взял под руку жену Тициана, которая, кажется, всех острее чувствовала неловкость, посадил ее рядом с собой и велел извозчику ехать в Ортачала. Тогда и все взяли фаэтоны – поехали следом. В Ортачала снова накрыли стол. Маяковский читал, как всегда, когда бывал в настроении, «Хорошее отношение к лошадям» и отрывки из поэмы «Про это».

Разговор о поэзии оживился, когда кто-то упомянул имя Есенина. Маяковского часто спрашивали об этом, и на вечере в театре тоже спрашивали: «Какого мнения вы о покойном Есенине?». Маяковский отшучивался: «Вообще к покойникам отношусь с предубеждением!». В разговоре за столом он про Есенина говорил спокойно, снисходительно: хвалил его лиризм и чувство природы.

Под окном надрывалась, хрипела шарманка…

Маяковский уже перевел разговор на другие рельсы: заговорил о детстве, стал вспоминать Кутаис, классическую гимназию, Багдади – деревню, в которой вырос. Уже было довольно поздно, и все устали. Чтобы согреться, Маяковский и Леонидзе попробовали бороться – оба рослые, крепкие, – но и это уже никого не развеселило.

Тициана расстроил разговор про Есенина: вспомнил его живым, встрепанным, возбужденным. Как Есенин взволнованно клялся, что начинает новую жизнь. И какую новую силу, какой душевный порыв он ощутил в себе, когда жил в Тифлисе. Как собирался написать о Грузии цикл стихов. Почти накануне самоубийства. Вспомнилось, как ночь напролет кутили с Есениным здесь, в Ортачала, в духане Чопурашвили. На рассвете, как положено, поехали есть хаши, – Есенин еще ни разу не пробовал хаши, – они зашли в лавчонку возле базара: было рано – хаши не был еще готов; Паоло сильно нервничал по этому поводу и бросил в кипящий котел новую кепку Валериана. Стало смешно до слез…

Умолкла под балконом шарманка. Близилось утро. Паоло перехватил на дороге заспанного извозчика, усадил в фаэтон женщин и Тициана – умчал. Остальные еще балагурили, но вдали засветились вершины гор. Неожиданно закапал дождик. Они пошли в город по намокшей дороге. Стало совсем светло. Добрели до трамвая. Влезли в пустой вагон. Задремали под адский грохот…

Утром, приехав из Ортачала, Тициан спать не лег, а вдруг сел писать стихи: закончил единым духом большое стихотворение, которое давно его мучило: «Сергею Есенину»…

А назавтра был торжественный обед у Паоло дома.

У Тициана вечером пили чай.

Маяковский пришел к Тициану с книжкой «Солнце в гостях у Маяковского», изданной Давидом Бурлюком в Нью-Йорке, и всем роздал по одному экземпляру. «Замечательнейшим друзьям Табидзе. Самому. Вл. Маяковский». И еще: «Самой Макаевой (Табидзихе). Вл. Маяковский».

…Ошеломляющим было известие о смерти Маяковского.

– Маяковский застрелился!

Тициан был тогда по каким-то делам в Сухуми. Узнав эту новость, он дал телеграмму жене: «Володи нет, не ручаюсь за себя». Испуганная, она прибежала к Паоло Яшвили, – он ей посоветовал немедленно ехать в Сухуми. При встрече Тициан сказал:

– Невозможно себе представить… Такой дуб свалился…

В тот же вечер он, вспомнив про Есенина, написал письмо его вдове – в Москву. Сохранился только ее ответ (от 25 апреля 1930 года): «Дорогой Тициан, очень рада вести от Вас. Приезжайте в Москву непременно, приходите ко мне, пожалуйста. Хочется повидать Вас и поговорить о многом. Спасибо, что Вы думали обо мне, когда узнали о смерти Маяковского. Мне было ужасно грустно, до сих пор не могу встряхнуться и хожу вся кислая и думаю мрачные вещи. Слишком многое соединилось в этом. Очень сердечно кланяюсь Вам и Нине Александровне. С. Есенина».

Приезжая в Москву, Тициан заходил обычно, вместе с женой, к матери и сестрам Владимира Маяковского. Они оживлялись, вспоминали разные случаи из жизни Володи. Вспоминали Грузию, Багдади. Сестра Маяковского Ольга рассказывала о том, что в их доме настолько укоренились народные грузинские обычаи, что и Володю она оплакивала так же, как плачут по умершим в западногрузинской деревне. Под впечатлением этих разговоров Тициан создал два стихотворения: «Багдадские небеса» и «Мать и сестры Владимира Маяковского».

Стихи – о поэтическом братстве:

Плачет женщина, тихо сгорбясь,

Матерью став для всех поэтов.

Братья, поддержим бедную в скорби, —

Нас и самих возвышает это…

Он не остался в долгу перед веком,

Каждым шагом и каждым жестом

Дрался за то, чтоб быть человеком,

Званье поэта пронес над веком.

Перевод П. Антокольского

Стихотворение было написано в поезде, по пути из Москвы домой, 2 апреля 1937 года, в день рождения Тициана Табидзе. Это был его последний апрель. Идею поэтического братства Тициан сохранял в душе до последней минуты.

* * *

Весною 1927 года А. Белый впервые приехал в Грузию – поработать и отдохнуть, если удастся – прочитать несколько лекций. Переезжая с место на место, он прожил в Грузии до середины лета; результат поездки – книга «Ветер с Кавказа», вышедшая в 1928 году. И еще – дружба Белого с грузинскими поэтами, длившаяся потом до самой смерти его.

Голуборожцы не без оснований считали, что с русским искусством их связывают узы поэтического родства.

«С Вашим приездом нас осеняет величие русской поэзии, трепет которой мы осознали, как только сознали жизнь», – писал Тициан Табидзе Андрею Белому спустя два года, – он все еще робел перед кумиром юности, и даже переписка с Белым была для него – как чудо: «Сердце дрожит от любви и гордости, что имеем личное общение с Вами. В нас еще живет романтик, и нам понятно письмо Вяземского к Пушкину, когда он убеждает его приехать к нему в имение и дать возможность погордиться дружбой», – Тициан с душевным трепетом писал об этом, опасаясь больше всего, чтобы это не было принято за проявление традиционного грузинского гостеприимства: «чтобы Вы не думали, что этот восторг входит в обиход человека с Востока».

«Но Вы помните, – писал он, – как И. Анненский в своих „Книгах отражений“ писал, что его поколение „прошло сквозь Гоголя и Достоевского“, – мучительно приятно, что и дальше мы проходим сквозь А. Блока и А. Белого, и еще больше гордимся, что мы непосредственно в личном общении с Вами проходим этот путь. Как будто после Вас мы во второй раз родились для поэзии. А до этого пребывали в восточной лени и омар-хаямизме; если в этом и есть поэзия, все же она не одухотворена страданием мысли, чему мы и весь мир обязаны русской поэзии. Удастся ли когда-нибудь передать это чувство, когда мы первый раз почувствовали, что нас задел славянский вихрь творчества, во всяком случае, еще упорнее думаю закончить книгу этого трепета».

Андрей Белый, посетивший Грузию, для Тициана Табидзе и его друзей был живой представитель великой русской литературы.

«Может быть, это письмо когда-нибудь попадет в архив русской поэзии, – писал Тициан Табидзе в другом письме, которое, так же как и первое, хранится в ЦГАЛИ[13]13

Ныне РГАЛИ – Российский Государственный архив литературы и искусства. – Прим. ред.

[Закрыть], – и мне хочется подчеркнуть, что и сейчас, когда переоценка всех ценностей стала легчайшей вещью, мы в Вашем лице преклоняемся перед величайшей русской поэзией, поэзией Пушкина, Тютчева, Блока и Белого…» (письмо от 10 марта 1930 года).

Как это обычно бывало, первым с Андреем Белым познакомился Паоло Яшвили (дальше, как правило, дружеские отношения поддерживались заботами Тициана).

Первую встречу подробно и выразительно описывает сам Андрей Белый в книге «Ветер с Кавказа»:

«– Поэт к Вам приехал!

Со страхом я высунул нос на веранду, чтоб видеть того бледнолицего юношу с вдавленной грудью, с покатым плечом, с лихорадочным блеском робеюще-дерзких зрачков и с толстейшею палкою свертка (им – бить меня); мне ж навстречу с улыбкой поднялся высокий, спокойного вида, с лицом загорелым брюнет, с умным острым лицом, в черной шляпе с полями, с усами подстриженными; без свертка толстейшего; с тихим достоинством, неторопливо и сдержанно он подошел; и, немного конфузясь, представился мне:

– Я – Яшвили, – простите Борис Николаевич, может быть, я помешал вам, но я – на минуту: просили меня устроители лекций вот это письмо передать вам. – И ласково он улыбнулся: конечно, узнал его сразу; сказало мне имя: один из крупнейших художников слова, краса поэтической Грузии, старейший средь братьев культурной семьи, о которой не раз слышал прежде: и от Городецкого, и от Есенина.

Я протянул ему руки:

– Сердечно рад вам: откровенно простите…

Тут, кажется, чистосердечно признался Паоло Яшвили о страхах, меня обуявших при слове „поэт“…

Большой человек, с кругозором широким, с отточенной мыслью, с культурою чувств, сквозь которую видится крепкая сталь отчеканенной выдержки, – с первого слова Паоло Яшвили мне стал и понятен и близок; казалось, года мы общались; он знал ведь по книгам меня; я узнал его сразу.

– Я только проездом в местах этих: дачу ищу в Кобулетах себе; поэтому и решил к вам заехать…

Очень уютно с Паоло Яшвили покуривал, мы вспоминали знакомых; он с добродушною, тонкой улыбкою мне рисовал устремленья и быт поэтической Грузии; и мы говорили о том, что в Тифлисе мы ближе узнаем друг друга. Яшвили обедал у нас, день провел; атмосфера, которою он окружил нас, теплилась, когда он уехал…»

…Он появился в Тифлисе: необыкновенные – сияющие голубые глаза, какая-то странная накидка и летящая, танцующая походка, и даже манера говорить – все необычное; вспоминая Андрея Белого, с ним связывают эпизоды фантастического и даже мистического свойства.

Рассказывают, например, как однажды в доме у Тициана, за большим овальным столом, в кругу друзей, Андрей Белый произносил какую-то речь, все время повторяя в экстазе: «„Со временем солнце может погаснуть, оно перестанет светить, но в нас самих сохранится солнце, и свет не исчезнет! Свет и тепло будем излучать мы сами…“ – в это время дом вздрогнул и покачнулся, и никто бы этого не заметил, если бы не удары краем стола по ногам: все стояли давно, поднятые необычайной речью, и только сам оратор, ничего не видя и не чувствуя, продолжал: „Солнце исчезнет, но в нас самих будет свет и тепло!“ – в это время толчок повторился, и снова все вздрогнуло, и Паоло воскликнул: „Хватит! Борис Николаевич, мы хотим жить, – перестаньте говорить о солнце, пока все это не рухнуло!..“» – и никто не смеялся.