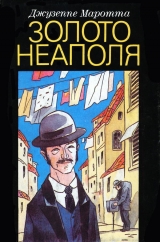

Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"

Автор книги: Джузеппе Маротта

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 5 (всего у книги 34 страниц)

Открытки

Раз в год, но всегда летом мне приходит по почте десяток открыток с видами Неаполя. Я получаю их сразу все вместе, одновременно, целый пакет фотографий, настоящий маленький фильм; у каждой на обороте лишь дата и подпись: «Луиджи Де Манес». Это старый мой друг, наши молодые годы прошли вместе: он пишет на открытках только свой адрес и имя, предполагая, что остальное довершат сами открытки, как только адресат бросит взволнованный взгляд на места, что на них изображены. Ну что же. Вот десять «платиновых», то есть глянцевитых и сверкающих, как медальоны, открыток; и послушай-ка, дорогой Луиджи, на какие они навели меня размышления, эти твои открытки от 30 августа.

НЕАПОЛЬ. ПАНОРАМА

Это только так говорится – «панорама», на самом деле она неполная: на фотографии – полоска земли, протянувшаяся от Мерджеллины до Кастель-дель-Ово и образующая излучину бухты, в которой укрывается и дремлет море. Я узнаю проспект Елены, улицу Караччоло, одну сторону холма Пиццифальконе, городской парк и блеклое, зрелое небо полудня. В августе воздух здесь почему-то пахнет деревьями и юной плотью, как если бы листья росли на голове у ребенка; однако синие морские воды призывают вас не поддаваться обольщениям земли, и нет на свете цвета более соленого и более иронического, чем этот. На проспекте Елены я учился ездить на велосипеде; почему я не вижу на этой открытке парня со сковородой жареного перца в вытянутой руке, которого я сбил здесь в апреле 1916 года? А в сентябре того же года я неожиданно протрубил в трубу, изготовленную для Пьедигротты,[15]15

Пьедигротта – народный неаполитанский праздник с фейерверками и оркестром, в котором преобладают всякого рода трубы, устраиваемый в ночь с 7 на 8 октября.

[Закрыть] прямо над ухом какого-то полковника; старый воин так устыдился того, что вздрогнул, что тут же влепил мне здоровую затрещину. Мистическая и греховная ночь Пьедигротты так именно и проходит – среди незаслуженных ласк и столь же незаслуженных тумаков: кто больше всех их раздаст и получит, тот и есть самый благочестивый, ибо его пример доказывает, что мы явились в этот мир не для того, чтобы только радоваться или только страдать. Пляж Кьяйя – это сцена, на которой разыгрывается последний акт драмы Пьедигротты; уже занялась заря следующего дня, а один из протагонистов этой драмы еще здесь – вот он привалился к стене с застывшим в крике ртом и кровью, словно загустевшей от тяжелого сна; солнце по-родственному хлопает его по плечу, но не может освободить от тревог и неприятностей, которые как раз в эту минуту, торжествуя, возвращаются к нему точно такими же, как и были. Человек хотел воспользоваться праздничной суматохой ночи, чтобы украдкой сбросить с себя груз забот, но при свете дня они сразу же его находят: «Ну, поиграли и хватит, – говорят они, – бери нас обратно!»

Все остальное на этой открытке – скалы, которые процеживают морскую пену, пальмы, которые метут воздух, ветер, который поднимается к Вомеро с ласточкой на спине, – это уже бесстрастные творения бога.

НЕАПОЛЬ. КАСТЕЛЬ-ДЕЛЬ-ОВО И МАТРОССКИЙ КВАРТАЛ

Снимок был сделан сверху, может быть, из окна какой-нибудь гостиницы на улице Партенопе, потому что на первом плане здесь асфальтовые заплаты террас морского клуба; какой-то человек спит там, лежа на спине и прикрыв лицо грязной газетой, – газета полна дурных новостей, которые мешают ему дышать, но она же не даст ни солнцу, ни полицейскому его опознать. Вот так же, на таком же асфальтовом лоскутке дремал весной 1924 года дон Саверио Палумбо, старый крестьянин, сделавшийся в силу несчастных обстоятельств береговым жителем. За несколько сольдо он рассказывал желающим историю своей жизни, питался рыбешкой и моллюсками, избежавшими рыбацких сетей, и терпеливо дожидался конца каждого дня и конца своей жизни. Всем он давал один и тот же совет: «Никогда ничему не надо противиться!» «Вас одолели болезни? – говорил он. – Долги? Заботы? Ради бога, пусть они все будут при вас!» Дон Саверио твердо верил в то, что от беды не уйти: кто уходит, тут же попадает в новую, притом хуже прежнего, так что избавиться от нее невозможно. За несколько сольдо старый Палумбо рассказал мне, как это случилось, что, проработав пятьдесят лет мотыгой, он сделался обитателем пристани Санта-Лючия. «Я, – сказал он, – возделывал свою землю в Казории, будь благословен господь. Но в 1918 году у жены закружилась голова как раз тогда, когда она наклонилась над колодцем, а я был слишком далеко, чтобы ее услышать. У меня остался Джованнино восьми лет. Я все для него делал, приохотил его к книгам, может быть, даже выучил бы на профессора. Но если бы так! У Джованни вдруг отказала нога, доктора в Казории ничего не могли понять, и я привез его на телеге сюда, в больницу Иисуса и Марии. Мне сказали: или дорогостоящая операция или Джованни навсегда останется хромым. Разве можно тут было выбирать? Я продал землю, заплатил и спустя три месяца на той же телеге приехал за сыном. Пусть я стану батраком, думал я, зато ребенок будет здоров. Но не тут-то было. Может быть, не надо было мне тогда спать, как бы ни хотелось, а может, бог знал, что делает». Тут рассказ дона Саверио сбивался. Ночное возвращение в Казорию, дорога, которой нет конца, Джованни и отец засыпают, их догоняет другая повозка, груженная дровами. Подкравшиеся сзади тени пугают лошадей, они резко берут в сторону, телеги сталкиваются, ступицы колес цепляются одна за другую, со второй повозки падает бревно и убивает мальчика на месте. С той поры дон Саверио возненавидел деревню, спустился к морю и жил на террасе морского клуба, откуда рукой подать до улицы Партенопе. Он любил говорить: «Уважайте и собаку, если уважаете ее хозяина, не отказывайтесь от несчастья, которое избрал для вас бог!». Он жил до тех пор, пока от какого-то моллюска не заполучил тиф.

НЕАПОЛЬ. ЗНАМЕНИТЫЕ РЕСТОРАНЫ МАТРОССКОГО КВАРТАЛА

Эта открытка – продолжение предыдущей. На знаменитые рестораны мне наплевать, но вот море, которое плещется прямо под ними! Воду, подобную этой – теплую и мягкую, как из бурдюка, – можно представить себе разве что в верблюжьем горбу! На этой воде еще покачиваются лодки, в которых мы с Луиджи выросли, и как быстро! Были, к примеру, у нас лодочные соревнования, которые устраивало пляжное заведение «Эльдорадо»: приподнявшись на цыпочки, мы ухватывались за перекладину, а потом одним толчком придавали лодке скорость торпеды. Возникали соревнования между экипажами, часто из-под кого-нибудь из нас лодка уплывала, и несчастный так и оставался висеть на перекладине – были слышны его вопли и было видно, как сучит он в воздухе ногами; друзья неторопливо совершали виражи неподалеку, чтобы не подобрать его раньше, чем у него иссякнут последние силы. Однажды во время этой забавы я сломал себе правую руку и голень. Было ужасно больно: пока меня переносили на берег, я лишился чувств, и это дало возможность обитателям Санта-Лючии вернуть их мне так, словно я был по меньшей мере принцем. Придя в себя, я увидел, что меня расстегнули, умастили маслом, встряхнули, сбрызнули уксусом; десять рюмок коньяка ожидали, когда я буду в состоянии их выпить, а какая-то старуха целовала мою распухшую руку и причитала: «Ну, очнись же, ну, ангелочек, ну, очнись же…» Когда я выздоровел, мать пошла ее поблагодарить. Они всласть наплакались, обнявшись; и вокруг нас, и внутри, в сердце – на всем лежал, как на этой открытке, отблеск моря; несколько месяцев старая обитательница Санта-Лючии даже приходила к нам по воскресеньям с кульком анчоусов, завернутым в краешек шали; потом исчезла, не попрощавшись, не потому, что была чем-то обижена или ей надоело, а просто потому, что время по своему тасует и людей, и времена года.

НЕАПОЛЬ. МОСТ САНИТА

Видимо, его фотографировали с купола церкви Сан-Винченцо. Дома района Санита, кажется, приподнялись на цыпочки, чтобы дотянуться до Нуова Каподимонте, но не дотянулись. В определенный час дня тени людей, проходящих по мосту, ложатся на стены и крыши домов, что стоят внизу. Проходя по мосту, взгляните на переулки района Санита – из-за решеток на окнах они покажутся вам словно бы нарисованными на веере. Улица Нуова Каподимонте выглядит какой-то грустной. Ей не нравится идти к северу, и у Круглой площади она вдруг упирается, встает на дыбы, резко поворачивает назад. Дайте ей пройти!

НЕАПОЛЬ. ЗАКАТ НАД ЗАЛИВОМ

Это открытое море, которое видно с холма Позилиппо, с островами: Нисидой – в двух шагах от берега, Прочидой, Искьей и Капри, которые, словно прощаясь, отходят от города один за другим все дальше и дальше. Нисиду Неаполь держит совсем рядом с собой, словно на детских помочах; греки дали острову это имя, потому что он ужасно маленький;[16]16

Нисида – по-гречески означает «островок».

[Закрыть] и море, боясь ему повредить, плещется вокруг него так бережно, что кажется, будто воды его подбиты шелком. Однажды мы вышли в море между Корольо и Нисидой, прихватив с собой в лодку мандолины, гитары, вино и лепешки с перцем и салом. И мы увидели его, этот закат над заливом: солнце умерло за грядой Майя, оставив нам завещание, которое я до сих пор храню у самого сердца: «Не забудьте! Засвидетельствуйте перед богом, что все чудеса, которые можно извлечь из желтизны туфа, зелени виноградников, синевы моря и пурпура облаков, были налицо». И тот же «закат над заливом» заставил нас в тот вечер без удержу петь и пить; мы повиновались ему, пока мой друг Финицио, обидевшись на какую-то глупую шутку, не сообщил, что сейчас сломает мне шею. В этом деле он был куда сноровистее меня, и мне ничего не оставалось, как опередить его, неожиданно столкнув в воду, что я и сделал. В течение какого-то времени его шляпа плавала на поверхности, лишенная своего привычного содержимого, а потом вдруг поднялась над водой, вся в сбегающих по ней струях, вместе с его головой; думаю, что Финицио убил бы меня, если б не эта смешная штука со шляпой. Он влез в лодку и, вместо того чтобы броситься на меня, принялся хохотать. «Нет, это же надо, вынырнуть точно под шляпой», – стонал он, корчась от смеха. И пока июньская луна сушила его одежду, Финицио усадил меня рядом и время от времени успокаивал едва заметным ласковым жестом. И так настал восход, поселивший в нас сладостное желание если уж и умереть когда-нибудь, то только всем вместе.

НЕАПОЛЬ. ПЛОЩАДЬ ПЛЕБИСЦИТА

Статуи королей – арагонских, норманнских, шведских, анжуйских, испанских, – сколько раз вы проносились мимо меня вместе с королевским дворцом, когда я мчался по площади, чтобы выиграть неделимый приз в одну лиру! Помнишь, Де Манес, мы набирали эту лиру по мелочи и разыгрывали ее, мчась наперегонки по площади. И конечно, я бы всегда выигрывал, если бы на свете не было тебя. Уже тридцать лет прошло, а я до сих пор слышу, как свистит у меня в ушах тот ветер; ты не знаешь, что значила для меня эта лира! Искоса поглядывая на колонны Сан-Франческо-ди-Паоло, я мчался что было сил, но святые у церкви ни разу не приподняли головы от своих книг или от своих ран, чтобы дать тебе подножку и заставить упасть. А потом свежее дыхание грота горы Экья спускалось к нам сверху, осушая нам лоб.

Дорогой Де Манес, все твои открытки в конце концов наводят меня на этот тон, хватит. От прошлого нет никакого проку, от будущего в нашем возрасте тоже нечего ждать, во всяком случае кажется, что нечего. Нам не с чего радоваться и не от чего отчаиваться, и мы не знаем, что нам делать; у тебя по крайней мере есть Неаполь, и ты видишь, как устает он и как стареет вместе с тобой.

СКАЛА У МЕРДЖЕЛЛИНЫ

Представьте себе, что юный Луиджи Гуаррачино четырнадцати лет не сидит, как мы его видим на этой открытке, на скале в бухте Мерджеллина, а умер и обращается к богу: «Иисусе, – говорит он, – только потому, что я всегда дожидался, чтобы человек взглянул на меня и заговорил и лишь после этого начинал действовать, только потому я и очутился здесь».

Вода вокруг мальчика зеленая, шелковистая, неподвижная, не вода, а рыцарский плащ, расстеленный в ожидании, что на него ступит нога его величества; но кто же эта коронованная особа, которую ждет Мерджеллина? Может быть, это закат, закат с золотым жезлом под мышкой и больными влажными глазами, которые обманываются в отношении Неаполя так же, как обманываются в его отношении глаза правительственного чиновника? А тут еще эта игра отражений, которая, собственно, и делает зеленой воду, в которую смотрится Мерджеллина: в этот час от нижней ветки каждого дерева, как мыльный пузырь от соломинки, отрывается его тень и, дождавшись порыва ветерка, уносится и ныряет в море. Система действует безотказно: зеленые, все более густые тени прибывают из близлежащих скверов, из Торреты и даже из верхней части города; что касается юного беспризорника Гуаррачино, то его одолевают обычные заботы: он должен решить проблему ужина и ночлега на сегодня, на прошлый и на будущий год; может быть, он жив и просто не шевелится, а может быть, умер и теперь, жестикулируя, беседует с богом.

Как становятся беспризорниками? Начало этому может быть положено ну хотя бы в доме старого сапожника из Сан-Биаджо-деи-Либраи. Этот сапожник, дон Сальваторе Гуаррачино, был дедом и единственным родственником Луиджи. Отец и мать у него одновременно скончались от тифа, когда ему было всего семь лет; дон Сальваторе согнал мух с их известковых лиц и, зная, что соломенные постели все равно сожгут по приказу санитарного управления, оставил дом, прихватив с собой только ребенка. Самому старому сапожнику жилищем служила подвальная комната во дворе полуразвалившегося дома на Сан-Биаджо-деи-Либраи; дед с внуком спали в одной койке; убаюкав Луиджи байками и ласками, дед укладывал его на своих ледяных коленях; кровь ребенка страдала от этого соседства, и все, что он видел во сне: небеса, приключения, разные предметы – все было словно из пыльного туфа; он просыпался, как только дон Сальваторе с началом нового дня принимался за работу, и первая открывшаяся ему после сна картина резала ему глаза; свинцового цвета инструменты на сапожном столике, банки с гвоздями, дратва, окаменевшая от слюны и смолы и сделавшаяся острой, как булавка, стена, сверху донизу увешанная стоптанными остроносыми башмаками, само лицо деда – пергаментное, неподвижное – все ранило его, и рана ныла всегда в одном и том же месте.

– Спи, бедняга, поспи еще немного, – от всей души уговаривал его старик, и тем не менее – будем же называть вещи своими именами – именно он, дон Сальваторе, был первой жертвой и первым тираном Луиджи.

Если бы вместо того, чтобы сидеть, размышляя, на скале Мерджеллины, Луиджи сейчас был бы мертв и беседовал с богом, он так бы и сказал: «Среди всех друзей и всех врагов, которыми обзавелся я позже, мой дед, без сомнения, был тем, кто причинил мне больше всего вреда». Бог, наверное, даже вздрогнул бы: «Какой вред, какой враг, как это может быть?»

А вот как: там, где хлеб достается с трудом, человек рождается жестоким и сильным, он рождается бойцом. Когда дед за руку вел его, семилетнего, в Сан-Биаджо-деи-Либраи, Луиджи мысленно уже говорил себе: «Дай мне только разглядеть, что там у тебя есть поценнее, и увидишь, все это будет мое». Старик, со своей стороны, надеялся, что какой-нибудь сиротский приют избавит его от ребенка, и прикидывал, к какому бы человеку потолковее обратиться ему с этой просьбой. Но, очутившись дома и сбросив с себя наваждение смерти, с которой они только что распрощались, дед с внуком наконец взглянули друг на друга.

– Ах, милый ты мой, – воскликнул вдруг дон Сальваторе, – сиротинушка ты моя горькая… Кто же теперь о тебе позаботится?

То есть произошло вот что: глаза, губы, волосы Луиджи подействовали на деда так, как потом действовали они всегда и на всех; его яркий, ослепляющий облик властно подчинил себе деда, перевернув всю его душу; и таким образом очарование Луиджи одержало молниеносную победу и в тот же самый миг потерпело поражение.

Нелегко описать поля сражений, этапы и битвы подобной войны. В душе этого ребенка было что-то дьявольское – хищное, звериное, коварное, но внешне он казался ангелом, падшим ангелом. Эта оливковая кожа, неправдоподобно смуглая и гладкая, какими бывают драгоценные породы дерева, эти огромные ясные глаза, то вспыхивающие, то потухающие; эти волнистые волосы, тонкие и меланхолические, как старинный шелк; этот словно лезвием вырезанный рот чистого четкого рисунка и странно серьезный; это тело, длинное и узкое, как рапира, – но главное, что выходило из всего этого, к какой цели было устремлено. А выходило то, что облик мальчика вызывал в каждом необъяснимое и непреоборимое чувство симпатии. Кто бы ни взглянул на Луиджи, ему сразу же и неизбежно приходила в голову одна и та же мысль: вот он, тот самый ангел, о котором говорит в известном стихотворении Луиджи Руссо, ангел, испытуемый голодом, а я и есть та мадонна, которая украдкой носит ему мандарины.

Ну а Луиджи? Когда, следуя за дедом, он покидал свою лачугу в Фонтанелле, первым его намерением (я обязан об этом сказать) было следующее: «Ограблю старика и смоюсь». В районе Фонтанелле, где запах смерти, поднимающийся из каменоломен, делает мутной воду в ручьях и нагоняет тоску на прохожих, в этом районе даже у семилетнего за плечами не менее семи веков. Козопасы, воры и нищие, огородники и старьевщики, люди, забытые и святыми, и переписью, – вот кто населяет лачуги и пещеры Фонтанеллы; залетевший туда ветер, ломая руки, тут же бросается прочь; колеса случайно забредшей шарманки сразу же покрываются какой-то странной коростой, а все ее песенки, все ее танцевальные ритмы – прислушайтесь – ведь они словно оставшиеся в живых свидетели преступления! Но дон Сальваторе Гуаррачино, сам того не зная, оказался от всего этого защищенным с той самой минуты, когда он внимательно взглянул на внука, и его первоначальное намерение назавтра же от него избавиться уступило место непреоборимой потребности опекать его, жалеть и любить.

Деньги, которые хранились в стоявшем под кроватью солдатском башмаке, были отныне в такой же безопасности, как если бы они хранились в банке. Ловите его в сети любви, дьявола из Фонтанелле, уверяю вас, это именно та ловушка, которая тут нужна! Правда, у Луиджи при этом и речи не было об искренней, настоящей привязанности. Чем дальше, тем более чужим казался ему старик. Так почему же в таком случае он не отказывался спать у него на груди или в ногах? Почему вместе с ним работал и голодал?

Непостижимый этот мальчик, увы, не приносил счастья своим друзьям. Каким-то роковым образом вокруг него всегда устанавливалась характерная для Фонтанелле атмосфера нищеты и страданий. В течение двух лет дон Сальваторе почти полностью растерял и здоровье, и деньги, припрятанные в солдатском башмаке.

– Ешь ты, – говорил он, подвигая внуку скудную еду.

– Не хочу, – с ледяным упорством отвечал Луиджи, его нахмуренный лоб и сверкающие глаза были лбом и глазами бойца, который либо добьется своего, либо погибнет. Это была непримиримая, трагическая по своей сути, инстинктивная борьба – борьба между любовью деда и великодушием внука. Да-да, именно великодушием.

Если бы вместо того, чтобы, сидя на скале, разглядывать свое отражение в сонной воде Мерджеллины, Луиджи действительно умер бы и рассказывал сейчас о себе богу, слово «великодушие» объяснило бы все. «Иисусе, мы, из Фонтанелле, можем украсть что угодно и у кого угодно, но с соблюдением всех правил, в освященной обычаями стычке. У того, кто чем-то владеет, есть запоры, тайники, оружие, сторожа и хитрость. Надуть его, обмануть – это значит прорвать его оборону и нанести точный удар. Ну а если нам слепо доверяют, нисколько в нас не сомневаются и не оказывают нам никакого сопротивления?! Иисусе, уж вам-то я не стану врать. Вы прекрасно знаете, что будь моя воля, я и дня не остался бы с дедом, он мне не нравился, и если я прожил с ним пять лет, если всегда его слушался, если я даже плакал, когда его хоронили, то это только потому, что я не хотел, чтобы он взял надо мной верх. Я понятно говорю, Иисусе? Чтобы он взял надо мной верх!»

Настоящий, законченный, очевидный беспризорник изначально наделен теми качествами, которые Луиджи приобрел с большим трудом: он ничего не ждет, стены переулка служат ему и зонтиком, и подушкой, и платком, и он так одинок, что мир кончается для него там, куда не может дотянуться его взгляд или его рука; равнодушие к миру и очерчивает для беспризорника его пределы. И вот дед покинул этот мир – не на своих ногах; на следующий день после этого Луиджи (накануне он предусмотрительно исчез, чтобы избежать грозящей неприятностями встречи с полицией) пробрался в дом, чтобы унести с собой кое-что из вещей, и столкнулся там с Винченцо Торрузио, который успел уже все подчистить к его приходу. Шакал, носящий это имя, близорукий парень-альбинос, нисколько не смутился. Он сказал, что просто вернул себе часть денег, которые задолжал ему когда-то покойный.

– А по тебе, – добавил он, – плачет приют, полицейские тебя уже искали, и снова будут здесь с минуты на минуту.

– А по тебе плачет Поджореале![17]17

Поджореале – кладбище в Неаполе.

[Закрыть] – закричал Луиджи и, схватив с сапожного столика шило, запустил им в Винченцо.

Дон Винченцо уклонился от него неуловимым изящным движением – так тореадоры подставляют смертельному удару рогом просвет размером с игольное ушко, – затем разоружил Луиджи, но, прежде чем приступить к расправе, ему пришлось на него взглянуть. А взглянув, даже он, не человек, а скотина, не смог устоять перед очарованием мальчика. Он сдался, и сдался в высшей степени картинно, то есть поднял Луиджи с пола, вернул ему его оружие и сказал:

– Ты прав, давай!

Это была прекрасная мысль. Разумеется, Луиджи не дал «одержать над собой верх» ни тогда, ни потом. Они прожили вместе несколько месяцев, питаясь каштанами, латуком и требухой. Спали они в тех же подворотнях, где Торрузио играл в карты со своими дружками; наконец дона Винченцо арестовали, схватив его в тот момент, когда он залеплял воском красной рождественской свечи замочную скважину в двери ювелирной лавки (две попытки сделать ключ на глазок ему не удались), и пока его не перевели в тюрьму Авеллино, он частенько получал от Луиджи сигареты и апельсины и слышал с улицы его голос – глухой и печальный. Голоса друзей, которые доносятся до узников в камеру, всегда звучат как больные; у них словно сквозят ребра – отцветший, поблекший звук, его агония. Однако внимательное ухо уловило бы в кантилене Луиджи и кое-что необычное – оттенок презрения, ноту подавленного торжества: «Что я был обязан сделать, то сделал, и мы квиты». То был голос бойца, приветствующего соперника звоном оружия.

Что-то я никак не могу кончить историю беспризорника Гуаррачино, да и рассказываю я на этот раз неискусно и нехотя: писать так – это то же, что курить в темноте.

Теперь я снова хочу вернуться к Луиджи, туда, в Мерджеллину, где, сидя на скале, он ждет, когда опустится вечер. Ну что, парень, пригодились тебе твое коварство и жадность? И то, что к четырнадцати годам ты успел съесть не только запретный плод с древа зла, но и все древо от корней до листьев, – это тебе пригодилось? Тысячи людей улыбались тебе после дона Сальваторе Гуаррачино и Винченцо Торрузио, и всех их тебе пришлось пощадить. Барона в распахнутом пиджаке, синьорину с раскрытой сумочкой, англичан, в рассеянности забывших о своих чемоданах, приезжего из Нолы, заснувшего в станционном зале, – все они мгновенно проникались к тебе симпатией и предлагали тебе соревноваться с ними в дружеских чувствах. И ты не мог не принять их вызов. Потому что раньше, чем родиться обманщиком, бандитом, вором безумцем – в общем, несчастным, – ты родился бойцом. Ты жив еще там, на своей скале? Тогда смирись, успокойся. Ты умер? В этом случае тебя выслушает и утешит бог.

Тем временем наступила ночь, и Неаполь вспыхнул всеми своими огнями. От улицы Партенопе до Позилиппо море сияет его отраженным светом, у рыб болят глаза, а туристу, едущему в коляске по набережной, не видны вздыхающие на тротуарах кучи тряпья, но зато он ясно различает скелеты сирен, которые ворочаются с боку на бок в своих песчаных могилах. Вот вы говорите Неаполю: «Как ты прекрасен!» – а Неаполь погиб!