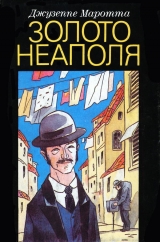

Текст книги "Золото Неаполя: Рассказы"

Автор книги: Джузеппе Маротта

Жанр:

Современная проза

сообщить о нарушении

Текущая страница: 21 (всего у книги 34 страниц)

Они приехали утром

Крестьянская усадьба в окрестностях Неаполя, восемь часов утра. В самом конце идущей под уклон аллеи из вязов смутно голубеет Везувий. Кажется, что он колеблется в воздухе, парит, и такое ощущение, будто бы и усадьба эта ненастоящая, невсамделишная, таящая в себе какой-то подвох; ее словно воздвиг за кулисами из деревьев некий сценограф, а точнее сказать – крестьянин Руотоло. Вот он стоит, широко расставив ноги, посреди борозды. Руотоло блаженно потягивается (одна рука устремлена к облакам, другая указывает на грядку с латуком) и зевает; выразив таким образом свое одобрение панораме, он подхватывает мотыгу, лежащую на земле, тачку, полную хвороста, и тень, покорно стелющуюся у его ног, и приступает к новому зевку.

Огород сторожат фиговое дерево и три вишни; из самой широкой щели в дверях хлева высовывается козья морда, а в окне видна голова коровы; обе жуют вчерашнюю траву, вдыхая запах сегодняшней, который им не устает подносить на своей тарелочке набегающий ветерок. Обвитый вьюнком колодец с коричнево-красной крышкой; по краю деревянной бадьи бежит паук; вдруг он останавливается, словно бы в раздумье, и, выпустив из себя нить паутины, набрасывает ее на колодезный блок – он сошел с ума! Курятник: грозного вида рыжий петух величественно вышагивает в направлении белой курочки; подойдя, он внезапно заваливается на бок и в таком положении начинает кружить вокруг нее вне себя от страсти; если бы его гребешок и раздувшаяся посиневшая бородка лопнули, кровь, наверное, брызнула бы до самого солнца! Жужжание улья. Яркое светлое пятно – сарай для соломы. К колышку привязан серый ослик; на боках, где шерсть поредела от ударов, расположилось семейство клещей; «Добро пожаловать, – говорит оно осе, – располагайтесь!» Домик Дженерозо Руотоло с двумя пустыми бочками на пороге. Рядом с ним, под балдахином из листьев и гроздьев американского винограда, почерневший стол и две истерзанные, искривившиеся табуретки, словно вышедшие из-под иглы какого-то мрачного гравера. Заросшая травой канавка струится неподалеку, в нее тычутся клювами молоденькие утки – они словно допрашивают ее о чем-то, провожают ее, а может, даже и ведут. Стена ограды расступается в том месте, где к усадьбе сворачивает проселочная дорога; вдруг слышен какой-то скрежет, потревоженные остатки калитки, жалобно скрипя, распахиваются, и у тропинки, ведущей к дому, появляется огромный блестящий автомобиль.

Резко затормозив в самом конце дороги, сверкающий экипаж останавливается. Счастье, что то же самое не происходит с сердцем Дженерозо Руотоло. Охнув и пошатнувшись, он так и остается стоять с разинутым для зевка ртом, ожидая, что последует за этим фантастическим вторжением. Кудахчут испуганные куры, ища укрытия за петухом, за этим калифом в перьях, который прячет за горделивой и надменной повадкой страх и омерзение. Серый ослик обращается в бегство, вырвав из земли колышек. Крестьянин трепещет и смотрит, смотрит. Что это? Кто это? Огромный «бьюик» безмолвствует. Дону Дженерозо видно только бритое бесстрастное лицо шофера, а позади него в слабом внутреннем освещении – фантастическое смешение редко встречающихся красок: известково-белой, красно-фиолетовой, глухой черной. Кто это? Что это? Руотоло смотрит, смотрит, но ничего не может понять. Загадочное безмолвие продолжается: в конце концов, автомобиль это или галлюцинация? Проходят десять, двадцать минут, прежде чем машина подает признаки жизни: унизанная кольцами рука показывается вдруг из окошечка и указывает то на одно, то на другое место участка Руотоло. В чем дело? Что это значит? Но драгоценная рука снова скрывается в машине, и опять, не принося никаких объяснений, начинает течь время, заставляя тревожно колотиться сердце Руотоло. Дон Дженерозо (в конце концов, разве не он тут хозяин?) из последних сил заставляет себя сделать крохотный шажок в сторону загадочной машины. И вот тут-то доселе неподвижный шофер вдруг оживает, словно в нем сработала пружина. Он спрыгивает на землю (кожаные сапоги, пепельно-серая униформа, фуражка с блестящим околышем), отворяет заднюю дверцу и переламывается пополам в глубоком поклоне.

Ну-ну, что дальше? У крестьянина начинает ходить ходуном остроконечное адамово яблоко… прямо хоть пришпиливай его булавкой, ведь выскочит! «Бьюик» исторгает из себя – а лучше сказать, «выделяет», если учесть торжественную медлительность, с которой производится действие, – какую-то фигуру в молочно-белом одеянии. Эдакий новоявленный исследователь Африки в безупречном костюме из белоснежной ткани: золотые очки, на голове классический пробковый шлем. Шофер протягивает ему чемоданчик, который он тем временем вынул из багажника; исследователь Африки вынимает оттуда теодолит, устанавливает рядом с машиной и приступает к каким-то загадочным измерениям. Между тем машина исторгает из своего нутра еще двоих: белесого епископа и бледного кардинала. Епископ как домоправитель кардинала совместно с шофером утаптывают на небольшой площади гравий, которым посыпан двор; добившись более или менее ровной поверхности, они ставят там крытую бархатом скамейку для его преосвященства, и кардинал со смиренным изяществом усаживается. Ни механик, ни землемер, ни оба прелата не удостаивают дона Дженерозо даже взглядом. Что им тут нужно? Что происходит? Матерь божья! Рыло свиньи, выглядывающее из сарая, приобретает вдруг какой-то совершенно жуткий вид: оно похоже на замочную скважину несгораемого шкафа – у кого от нее ключ? И где ключ ко всему происходящему?

Персонаж в пробковом шлеме то отходит, то возвращается, он снует взад и вперед по двору со своим теодолитом; глядя в окуляр, он либо растерянно покачивает головой, либо набрасывает какие-то цифры и делает непонятные расчеты в своей записной книжке. Тем временем шофер с домоправителем вытаскивают из «бьюика» кучу других диковинных вещей: свитки пергамента с нашлепками огромных печатей и загадочными знаками на них, свинцового цвета карту, огромную книгу с потрескавшимся переплетом, которая внезапно раскрывается перед глазами ошеломленного Руотоло, словно подмигивая ему пожелтевшими от времени страницами-веками, за которыми стоят столетия! Все трое шепчутся, то и дело сверяясь с документами, картой и книгой. Время от времени белесый кардинал подзывает домоправителя и тихим голосом отдает какие-то распоряжения. Внезапно персонаж, похожий на Ливингстона, с ликующим лицом отрывается от окуляра, подходит к дону Дженерозо и, подобрав заостренный камешек, чертит прямо перед ним на земле, едва не прихватив его ноги, какой-то четырехугольник. Наконец-то четверо великолепных незнакомцев дали понять, что подозревают о существовании Руотоло. «Почему он стоит, открыв рот? Почему он дрожит? Он что, не в себе?» – вот какие вопросы прочитывает Руотоло на их лицах. И смотрите-ка, белесый кардинал, кажется, решает его выслушать; сделав знак рукой, он благосклонно приглашает его подойти.

– Кто, сынок, является законным владельцем этого участка?

– Я, недостойный, ваше преосвященство.

– А ты не врешь? Это правда?

– Иисусе! Врать вам?!

– Ну ладно, ладно, посмотрим. А пока, сынок, если у тебя найдется холодное сухое вино, быстренько неси его на этот стол.

– С нашим удовольствием… Одну минуточку… Вот.

Устроившись вокруг почерневшего стола, усыпанного монетками солнечных зайчиков, четверо незнакомцев медленно осушают пару запотевших графинов. Нестерпимо блестящее кольцо на пальце кардинала режет Руотоло глаза. Наконец его преосвященство снова удостаивает его словом.

Кардинал:

– Как тебя зовут, крестьянин?

Дженерозо:

– Руотоло Дженерозо, сын Донато, ваш покорный слуга.

Кардинал:

– Руотоло, известно ли тебе что-нибудь о старинных временах? О сокровищах, которые бароны и герцоги, прежде чем отправиться умирать за веру, зарывали в этих полях?

Дон Дженерозо:

– Клянусь, ваше преосвященство, я ничего про это не знаю.

Его преосвященство:

– Мы напали на след таких сокровищ в местах между Греческой башней и Неаполем.

Дон Дженерозо (не без горечи):

– Ну ясно, всегда вы, поздравляю.

Кардинал:

– Ты ничего не понял!

По его знаку домоправитель отвешивает крестьянину легкую, «святую» пощечину: известно, язык без костей! Долгая пауза. Слабый ветерок с моря задирает сутаны священнослужителей, шарит в кукурузе, выстроившейся вдоль канавы – два ряда прекрасных бронзовых канделябров, увенчанных желтым пламенем початка, – и сбивает, почти срывает голубя с водосточного желоба.

Кардинал:

– Что бы мы ни нашли, миллион или грош, себе мы берем только пятую часть на то, чтобы устроить торжественное богослужение в честь древних воинов, о которых я говорил. Остальное мы отдаем владельцу земли, где был выкопан клад. Понял, сынок? Ну, отвечай же, дурак, понял или нет?

У Руотоло перехватывает дыхание, ему нужен центнер воздуха, чтобы произнести:

– Да, ваше преосвященство, к вашим услугам.

– Так неси же лопату, – приказывает его бледный собеседник и поднимается.

Все пятеро идут к четырехугольнику, который перед этим землемер обозначил на гравии. Шофер в серой униформе, попросив лопату, первым начинает копать.

– На колени… Помолимся… – говорит домоправитель кардинала. Но, увидев, что глаза дона Дженерозо превратились в нацеленные острия ножей, новоявленный Ливингстон добавляет:

– На колени, и глаза в землю.

Когда старик, взбудораженный внезапным позвякиванием, вскакивает, заржавленная шкатулка уже показалась из земли. Слетает сорванная крышка. Золото, золото! Шкатулка полна золотых слитков. Читается благодарственная молитва, и всхлипывающий дон Дженерозо принимает участие в общем молебствии. Потом он бросается к сокровищу, но землемер и домоправитель его останавливают.

– Спокойно, спокойно… Кардинал желает видеть документы. Если ты действительно владелец участка, ты должен это доказать.

Ах, вот оно что! Дон Дженерозо бегом устремляется к дому и возвращается с сундучком на плече. Он роется в нем, не обращая внимания на пачки банкнот, сразу же подмеченные его важными посетителями.

– Ну, смотрите, что ни говорите, а это самый настоящий нотариальный акт!

Ах, Иисусе, как медлит минута счастья, как медленно – хромая, на костылях – идет время, пока нахмуренные посланцы Фортуны изучают документы. Но вот, кажется, им пришлось нехотя убедиться, что все в порядке. Шофер вынимает из «бьюика» сверкающие весы (чего только нет в этом волшебном экипаже!), и золото взвешивается. Больше шести кило, так? Как предпочитает Руотоло получить четыре пятых причитающихся ему денег: будет ли он оформлять сделку в Риме или, может быть, он хочет – в виде исключения – оставить себе золото и заплатить наличными миллион, который пойдет на религиозные церемонии в честь давно умершего синьора Ганзаго Мендоса-и-Сарторио? Врожденное недоверие ко всякому предприятию, связанному с бумагой, пером и чернилами, подсказывает крестьянину его нетерпеливый ответ. Расписки составлены и подписаны. Руотоло отдает миллион и, плача от счастья, целует руку всем, даже себе самому. Шофер поднимается в машину последним; от чаевых, которые сует ему крестьянин, он отказывается, но само это намерение он оценивает так высоко, что незаметно сует дону Дженерозо карандаш: «На твоем месте я записал бы номер машины и поставил на него во всех лотереях Бари и Неаполя». Потом автомобиль выезжает со двора и скрывается из глаз. Правда, скоро крестьянин снова его видит: он появляется за кулисами из деревьев и исчезает, взяв курс на Везувий, эту коварнейшую из горных вершин. Слава богу, уехали!

А вот скрытая кустарником пустынная полянка по дороге в Неаполь. Вокруг остановившегося автомобиля царит веселое оживление. Шофер, на котором уже безупречный лиловый костюм, меняет у машины номер. Из облачений обоих прелатов и землемера вынырнули дон Энрико Музилло, дон Антонио Фербоне и дон Чиро Туппо, соседи по переулку Чимитиле. Они смеются, негодяи! Джакомино Торре, шофер, спрашивает, не зарыть ли прямо здесь старый номер. Бывший домоправитель соглашается. Дон Энрико, только что бывший порфироносным кардиналом, говорит:

– Тут мы, ребята, разойдемся в разные стороны. Ты, Чиро, поскорее избавься от чемоданчика с документами; ты, Антонио, езжай на поезде со всеми одеяниями, а машина, как и было договорено, возвращается пустая, так?

Дон Чиро:

– Ясно… А сейчас давайте посчитаем.

Усевшись на подножке машины, все четверо погружаются в изучение расходной части своего предприятия:

– Управляющему гаражом маркиза за прокат машины – сто тысяч лир… Подделка документов и печатей, приобретение карт и книги, покупка фальшивых драгоценностей, медных слитков, металлической шкатулки, тканей, пошив костюмов – четыреста тридцать тысяч лир… Доля, причитающаяся тому, кто придумал все дело, паралитику дону Чезаре Аббате, – пятьдесят тысяч. Иисусе, во что, оказывается, обходится минимум верительных грамот кардинала и каждый его шаг! А нам-то после шести месяцев трудов, после такой тщательной подготовки, нам-то что остается? Получается по сто тысяч лир на брата, вот, смотрите сами…

Дон Чиро Туппо улыбается, вспоминая Руотоло. Какая сцена, какой театр! Поджаривать клиента на медленном огне целое утро… да, это дельце требовало ловкости! Музилло и Фербоне догадываются, о чем думает их приятель. Дон Антонио задумчиво говорит:

– Он меня не узнал. А ведь во время войны я так упрашивал его продать мне курицу для больной Нанниннеллы… Ни в какую!

Трое приятелей (с потугой на остроумие):

– Вот видишь, сегодня он, а завтра ты… ладно, сколько времени?

И действительно, уже поздно, но они не торопятся, мошенники (они правильно считают, что дон Дженерозо всю жизнь так и просидит на доставшихся ему золотых яйцах).

Ну а теперь предположим, что наших героев, сморенных жарой, смерть настигнет прямо здесь, на подножке автомашины. Судебный процесс, который ожидал бы в этом случае их на небесах, шел бы быстро, и одна драматическая фаза сменяла в нем другую.

Судья:

– Предумышленный обман и святотатство. В ад их! В ад!

Адвокат:

– Нет, ваше милосердие, давайте учтем смягчающие обстоятельства… В те самые дни, когда готовилось преступление, обвиняемые отдали последнее на праздник в честь святого Винченцо Ферреро, на фейерверк и иллюминацию. Они никогда не переставали любить нас, то есть Небеса. Да, это правда, сегодня в деревне возле Греческой башни… Но ведь и там не было никакого неуважения к нам! Ведь они страшились и чтили тех, кого изображали. Посчитайте, сколько они потратили, сколько сказали и сделали, чтобы в персонажах, которые они изображали, чувствовалось присущее этим фигурам достоинство и величие. Ваше милосердие, я призываю вас к простому сравнению: ведь это были времена самых грубых злодеяний, молниеносных жестоких налетов, зверских убийств, тщательно продуманных кровавых преступлений, а эти люди…

Иисусе! Зной усиливается, а бывший землемер, бывший домоправитель, бывший кардинал, бывший шофер все не могут подняться с подножки автомобиля. Очевидно, они уснули: циники или простаки, проклятые или заслуживающие прощения – оставим их тут, пускай спят.

В Сан-Либорио

Сиротливые, словно покинутые солнцем жалкие улочки квартала Сан-Либорио носят траур за весь Неаполь. Если город почти всюду сверкает и переливается (я думаю, в перстне господа бога будет именно этот алмаз, когда, воссев на трон, он начнет вершить Страшный суд), то это только потому, что некоторые его улочки добровольно согласились погрузиться в тень. Ночь не приходит в Неаполь со стороны бухты Байя, как мы ошибочно полагаем! Нет, она всегда здесь, всего в двух шагах от нас; босиком, крадучись, она выходит из Сан-Либорио. Насколько всегда оживлена, многолюдна и ярка, хотя и замусорена соседняя улица Пиньясекка, настолько же мрачен, пустынен и безжизнен Сан-Либорио. По утрам здесь еще стоят телеги огородников, выгружающих свои фрукты и овощи на близлежащих рынках, но после полудня уже ни души, разве что капля упадет на землю с белья, развешанного для просушки высоко меж стенами домов, или наткнешься вдруг на дорожку отрубей, просыпавшихся из губ заморенной лошади – эти лошади подъезжают сейчас к Джулиано или Ачерра, таща телеги с корзинами и уставшими, как и они сами, возницами; или пробежит торопливо по улице какой-нибудь больной, чтобы постучать в дверь бассо, в котором живет дон Чиччо Руокко.

– Можно? – спрашивает он.

В ответ раздается многоголосый взрыв отвратительного смеха – это слабоумные жена и дети хозяина. Потом вдруг изнутри доносятся три каких-то странных удара, негромких, словно бьют по мягкому, смех умолкает, воцаряется тишина, и хриплый голос дона Чиччо бормочет в ответ:

– Войдите.

Войдем вместе с дрожащим от лихорадки доном Грегорио Меллоне, который держит мелочную торговлю семечками, анчоусами и маслинами близ фуникулера на горе Монтесанто. Бассо, узкий и темный, освещен одной-единственной электрической лампочкой, которая словно заболела оспой, едва ее ввернули в патрон. Мебель: двухспальная кровать, две койки, четыре стула вокруг стола, оплетенная бутыль для воды, угольная печь и шкаф, битком набитый медикаментами. Должен сообщить прежде всего, что без этого шкафа с его содержимым семейство Руокко погибло бы. И это притом что сами они принимают лекарства лишь в крайних случаях, и то с единственной целью – добыть новые лекарства и обеспечить ими занятия и способности дона Чиччо. Что я имею в виду? Как это понимать? Так ли больны они на самом деле или нет, члены семейства Руокко? Не хочу держать вас в неведении. Молодая донна Элизе и двое ее детей – одиннадцатилетняя Тереза и девятилетний Карлуччо – идиоты, хотя телесно они совершенно здоровы. Супруг же донны Терезы и отец семейства – изможденный старик, усохший, кажется, до самой последней своей неразрушимой сути; это уже не человек, а обкатанный голыш, который смерть однажды уже подобрала, чтобы вложить в пращу и метнуть в иной мир, но он выскользнул из ее костлявых пальцев и снова оказался среди нас. Единственным недугом, от которого страдает эта семейка, является их постоянный и неуемный аппетит, характерный, впрочем, для всех местных жителей. Прозвища точильщика, который как лезвием бритвы заострил способности дона Чиччо, многочисленнее и грубее, чем прозвища дьявола. Такой только начнет точить – и вот, пожалуйста, дон Чиччо уже превращается из рабочего-трамвайщика в лекаря или аптекаря – а, впрочем, не то я говорю – он превращается в «больного по доверенности» или «больного по представительству». Это редчайшая профессия, требующая необыкновенных способностей; дон Чиччо, возможно, единственный человек на земле, который ею владеет; он умело осваивает самые тонкие ее секреты, не имея ни конкурентов, ни подражателей и добывая трудный свой хлеб, в котором никому не отказывается до тех пор, пока никто его и не просит. Двадцать лет дон Чиччо был чистильщиком трамвайных рельсов, чьи обязанности состояли в одном элементарном действии: ввести в желоб щетку и идти за вагоном, думая о чем-то своем – в последние годы он думал об Элизе. Родители выдали ее за него несмотря на большую разницу в возрасте, потому что девушка была немного «тронутая». Она ничему не училась и не знала никакого ремесла; она только молчала и все полнела; если она вставала с места, то тут же начинала идти – все равно куда, хоть никуда, но с таким видом, словно идет со свечой к алтарю. После замужества ей стало хуже, а после рождения Карлуччо она совсем потеряла рассудок. Дети унаследовали ее веселое тихое помешательство. Они вечно смеялись, смеялись без всякой причины, и за ними все время надо было приглядывать, а чтобы они перестали смеяться, их нужно было слегка стукнуть (отец пользовался для этого полой, почти невесомой тростниковой палочкой). Отдать их в приют для умалишенных? Отец скорее бы покончил с собой. Чтобы ухаживать за женой и детьми и вести хозяйство, он бросил службу. Ему причиталось менее половины пенсии и право на бесплатную медицинскую помощь. Вот здесь-то и зарыта собака. В тот момент, когда дону Руокко впервые небрежно протянули в страховой больнице какие-то случайные, но бесплатные лекарства, решилась его судьба.

Вот и сейчас дон Чиччо действует своей наставительной тросточкой, загоняя в глубь бассо, словно маленькое стадо, свое странное семейство, а затем почтительно приветствует дона Грегорио Меллоне.

– Войдите, пожалуйста, – шепотом говорит он. – Мы с вами знакомы?

– Нет, – отвечает посетитель, весь трясясь от озноба, – не имел удовольствия. Меня прислал к вам мой двоюродный брат дон Фернандо, гитарист.

– Ах, дон Фернандо? Прекрасный человек. Родственник Фернандо Дзурфо и мне родственник… я и брать буду с вас как с родственника, ни лиры больше. Сто лир за диагноз, ампулы, таблетки, капли – все за полцены… Согласны?

– Конечно. Как вам будет угодно.

Дон Чиччо убирает со стола, укладывает на нем пациента, под голову подкладывает ему подушку, а под мышку ставит градусник. Затем достает записную книжку и карандаш и задает первый вопрос:

– На что в общем мы жалуемся? – спрашивает дон Чиччо.

– На что я жалуюсь? Меня бросает то в жар, то в холод. Это случилось внезапно, я упаковывал каперсы, как вдруг ни с того ни с сего у меня перехватило дыхание, и меня как будто два раза ударили ножом в грудь и спину… Господи, дон Чиччо, это что-нибудь серьезное?

– Сейчас посмотрим, – говорит дон Чиччо, прилежно записывая симптомы. Он вынимает градусник и отчетливо, по слогам произносит – Тридцать девять и пять… Можно ли представить себе более несомненную картину воспаления дыхательных путей?

– А что это значит? – спрашивает дон Грегорио.

– А то, что у вас недурная пневмония… но не падайте духом, я вас вылечу…

– Мадонна дель Кармине! – восклицает дон Грегорио. – Это что, опасно?

– В мое время вам не помогли бы ни Сан Чиро, ни Кардарелли. Но сегодня у нас есть столько сильных средств! Лекарства, а не слова. Идите домой и ложитесь в постель. Вот восемь таблеток, это знаменитый сульфидин. Примите их в течение суток. Завтра я сам приду к вам и принесу еще более прославленный пенициллин. Только предупреждаю вас – это не дешево.

Дон Грегорио (грустно):

– Ну, раз уж так случилось, ничего не поделаешь. Где тонко, там и рвется… А как с диетой?

– Больше пить. Можно спиртное. Ежедневно десять рюмок коньяка в сладкой воде… Понятно? Сердцем мы займемся послезавтра… idem[46]46

То же самое (лат.).

[Закрыть] и почками… Не беспокойтесь, вы ведь как железная бочка!

Дон Грегорио выходит, покашливая, сопровождаемый радостными воплями донны Элизы, Карлуччо и Терезы, которые снова принялись веселиться. Дон Чиччо нежно увещевает их своей тросточкой, хотя он и сам в таком же восторге. Воспаление легких? Наконец-то бог послал ему не вульгарное желудочное расстройство, которое снимается обычными очистительными средствами. Здесь же, хвала всевышнему, речь пойдет о сульфидине и о пенициллине, о самых дорогих и самых сильных современных препаратах. Поэтому можно не сомневаться, что дон Чиччо без всяких колебаний сделает все, что положено. Накормив и уложив в постель жену и детей, он мелко нарезает две головки чеснока, подливает уксусу и тщательно все перемешивает. В полночь он натирает этой дьявольской смесью под мышками. Завтра утром у него будет та самая высокая температура, которая ему нужна. Пробило девять. Пора идти. Дон Чиччо оставляет жену и детей на попечение соседки и, плотно закутавшись в плащ, отправляется в путь. Врач страховой больницы как раз в эту минуту одевает халат.

– Руокко! – стонет он, не веря своим глазам. – Это опять вы? Я не ошибаюсь? Господи ты боже мой! У вас новая болезнь или что-нибудь из старого?

Ни слова не говоря, движениями, в которых есть что-то театральное, старик снимает плащ, пиджак, рубашку, а затем привычно растягивается на кушетке. Частые приступы кашля разрывают ему грудь, буквально выворачивают наизнанку. Температура тридцать девять и семь. Одышка, хрипы и шумы в легких – все налицо; все явилось словно по волшебству, по зову предусмотрительного дона Чиччо. Трения плевры? Ну конечно же, и без них не обошлось – дону Чиччо стоит только захотеть. Колющая боль? Ну еще бы: адская боль, словно раскаленный гвоздь вонзается. Нет, это неслыханно! Тот самый старик, которого менее чем за год поразили все самые распространенные болезни желудка, кишечника, поджелудочной железы, почек, носоглотки и глаз, теперь демонстрирует все симптомы несомненной, блистательной, классической пневмонии. Что же делать? Что делать? Делай пропись, бедный доктор, пиши, прописывай! Пенициллин, сульфидин, хинин; для сердца немного дигиталиса – принимать не сразу, а постепенно, дробными дозами.

– Отправляйтесь домой, Руокко, и немедленно ложитесь в постель… Завтра к вечеру я к вам загляну. Да, сестра, это не старик, а просто тридцать три несчастья.

Дон Чиччо растворяется в воздухе. Аптекарь вручает ему (с тайной завистью, как полагает дон Чиччо) драгоценные медикаменты. Души чистилища, сколько же они стоят! Просто сокровище в таблетках и ампулах. А для семейства Руокко это ежедневные густые супы в течение целого месяца. Бедный доктор навестит Руокко действительно «к вечеру» (днем он пойдет в кино со своей невестой – Руокко известно и это обстоятельство) и два-три раза постучит в дверь мрачного бассо в Сан-Либорио. Дон Чиччо, который в свою очередь следит за течением болезни своего «субпациента», безукоризненно продемонстрирует доктору ее «развитие». Что же дальше?

Да ничего. Человек овладел профессией лекаря и аптекаря, а точнее – профессией больного по доверенности и по представительству, так сказать, рефлекторного больного, и с каждым днем все более в ней совершенствуется. Вооруженный бесчисленными «свидетельствами о бедности», этот ловкий Руокко не ограничивается извлечением дохода из страховой больницы. В совершенстве владея искусством симуляции любого заболевания, хронического или травматического, наследственного или приобретенного, излечимого или рецидивного, он урывает себе бесплатные лекарства от амбулаторий, больниц, благотворительных обществ и даже от пунктов скорой помощи; если не ошибаюсь, он намерен наложить лапу даже на национальный конгресс клиницистов; о его созыве он прочитал в обрывке газеты, который ветер швырнул ему в лицо.

Кто помогает себе, тому помогает и бог. Симулированный диабет равносилен ренте, выплачиваемой в наидефицитнейшем инсулине, приносящем пятьсот лир в неделю. А это рагу по воскресеньям, изысканное питательное блюдо! Люди, когда же на Неаполь низвергнется кортизон? В этот день дон Чиччо наймет карету и, наверное, наденет длинный сюртук. Или его проделки к тому времени будут раскрыты и старика постигнет наказание? Всего один донос – и вот уже в дело вмешивается Закон. Среди бесконечных клокочущих взрывов смеха донны Элизы, Карлуччо и Терезы взломанный шкаф станет неопровержимым обвинением дону Чиччо. Прокурор сразу же решит, что речь идет о «злоупотреблении медикаментами». Дальнейшее расследование заставит его изменить обвинение, но, не питая пристрастия к каламбурам, он не решится вменить дону Чиччо «злоупотребление заболеваниями». Дело закроется само собой? Дай бог. Будем надеяться. Но что бы ни случилось, солнце по-прежнему будет обходить Сан-Либорио, и его благое око никогда не взглянет – ни с упреком, ни с похвалой – на будущие занятия дона Чиччо.