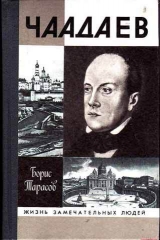

Текст книги "Чаадаев"

Автор книги: Борис Тарасов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 35 (всего у книги 37 страниц)

24

Особую «любовь» к славянофилам, в секретный список которых попал, как ни странно, и Чаадаев, питал давнишний приятель Петра Яковлевича А. Л. Закревский, назначенный в мае 1848 года московским военным генерал-губернатором и наделенный небывалыми полномочиями: он имел бланки с собственноручной подписью Николая I и мог написать на них какое угодно распоряжение. «Он нас не мог терпеть, – писал о Закревском Л. И. Кошелев, – называя то «славянофилами», то «красными», то «коммунистами». Как в это время всего чаще собирались у нас, то генерал-губернатор подверг нашу приемную дверь особому надзору и каждодневно подавали ему записку о лицах, нас посещающих».

Из Москвы в Петербург новый градоначальник не переставал посылать секретные донесения царю и начальнику III отделения о «загадочных» людях, носящих бороды и собирающихся то у Аксакова, то у Свербеевых, то у Кошелева, а чаще всего у Хомякова, где они засиживаются далеко за полночь и приглашают на свои собрания раскольников. Постоянно твердя о неблагонамеренных целях, Закревский никак не может выговорить их конкретное содержание, и годы наблюдений за входными дверями и замочными скважинами не приносят вразумительных результатов.

Сыскному усердию Закревского не было предела, а путаница в голове заставляла его неправомерно причислить к славянофилам не только общавшихся с ними историка С. М. Соловьева, профессора судебной медицины А. О. Армфельда, цензора В. В. Львова или отставного ротмистра П. Я. Чаадаева, но и находившегося во Франции анархиста М. А. Бакунина. Более умный и опытный жандармский генерал Перфильев докладывал со своей стороны, что Чаадаева и ряд других лиц «по самой строгой справедливости» нельзя отнести к указанному обществу, и ходатайствовал о снятии с них секретного надзора. Начальник III отделения одобрил ходатайство, однако московский генерал-губернатор настаивал на своем, мотивируя необходимость слежки за Петром Яковлевичем и его знакомыми недостатками сведений «о тайных видах славянофилов» и «их подозрительной скрытностью».

В конце 50-х годов И. С. Аксаков без особого преувеличения отмечал, «что ни один западник, ни один социалист не подвергается такому гонению». Говоря о постоянно приготавливаемых правительством цензурных и запретительных ловушках для славянофилов, Герцен писал: «Оно само поставило знаменем народность, но оно и тут не позволяет идти дальше себя: о чем бы ни думали, как бы ни думали – нехорошо. Надобно слуг и солдат, которых вся жизнь проходит в случайных интересах и которые принимают за патриотизм дисциплину». Славянофилы хорошо понимали губительность для будущего России подобного «патриотизма», а потому в своих требованиях отмены крепостного права, созыва земских соборов, свободы выражения общественного мнения и т. п. ратовали не за казенный, а одухотворенный патриотизм. Именно такой патриотизм и не устраивал многих важных сановников и значительных лиц, ибо предполагал главенство нравственного начала в их деятельности. Не устраивал он и нового московского генерал-губернатора, для которого, по словам современника, древняя столица казалась беспокойным Кавказом с засадами и аулами в виде кружков и салонов.

Чаадаев двойственно относился к давнему знакомому и внешне как бы еще более сдружился с ним, что не мешало ему в интимном кругу отпускать далеко не лестные характеристики в адрес Закревского. Последний вроде бы тоже причислял Петра Яковлевича к своим приятелям, но, в свою очередь, настаивал, как известно, на продолжении секретного надзора за ним. Проницательный «басманный философ», вероятно, о многом догадывался, чем и объясняется его перестраховка в письменном осуждении Герцена перед шефом жандармов. По видимости же все обстояло как нельзя лучше: Чаадаев запросто бывал у градоначальника, занимая деньги, и, по словам мемуариста, «имел влияние на гр. Закревского, то есть мог иногда выпросить у него льготу тому или другому лицу, особенно невинно пострадавшему от графского гнева».

25

Так, одновременно под неусыпным оком и «дружеским» покровительством А. Ф. Орлова и А. А. Закревского протекали последние годы жизни Петра Яковлевича. По словам О. М. Бодянского, он, любя до страсти противоречия, продолжал спорить в московских гостиных, а в борьбе сильного со слабым старался поддерживать последнего. Сам Бодянский в 1849 году из-за издания перевода сочинения Флетчера о нравах и обычаях Русского государства в XVI веке был отстранен от преподавания в университете и от исполнения секретарских обязанностей в Обществе истории и древностей российских. В числе первых опального профессора, лишь после долгих хлопот восстановленного в должности, посетил Чаадаев, до того вовсе с ним незнакомый и затем специально искавший встреч с Бодянским в московском обществе.

По-прежнему Петр Яковлевич следит за новыми именами в литературе и отмечает творчество молодого писателя И. С. Тургенева, подарившего ему рукопись своей комедии «Нахлебник». С Е. П. Ростопчиной он обсуждает «Записки охотника», которые и властями и публикой воспринимались как проповедь освобождения крестьян. П. В. Анненков в связи с этим приводит диалог между Петром Яковлевичем и Евдокией Петровной, сказавшей: «Voilà un livre incendiare» – Потрудитесь перенести фразу по-русски, – отвечал Чаадаев, – так как мы говорим о русской книге». Оказалось, что в переводе фразы – зажигающая книга – получится неоспоримое преувеличение».

Выделяет Петр Яковлевич и И. Т. Кокорева, автора напечатанной в «Москвитянине» повести «Саввушка», где на судьбе портного показываются нравы и быт московской окраинной бедноты, и даже хочет познакомиться с автором. Чаадаев признается Погодину, что видит в этом писателе «необыкновенно даровитого человека, которому нужно только стать повыше, чтобы видеть побольше. Я не люблю дагерротипных изображений ни в искусстве, ни в литературе, но здесь верность истинно художественная, что нужды что фламандская».

Однако чаще приходилось не открывать новые имена, а прощаться со старыми. В 1852 году уходят из жизни Гоголь, Жуковский, Загоскин. Сын последнего, написавшего, как известно, пьесу «Недовольные», рассказывал в мемуарах, что был крайне удивлен, встретив на панихиде прототипа ее главного героя. «По окончании панихиды Чаадаев подошел ко мне и с полным участием сказал, что, хотя он никогда не бывал у отца и не был с ним в близких отношениях, но считал своим долгом поклониться праху человека, которого глубоко уважал. Присутствие Петра Яковлевича и слова его искренно тронули меня и служили доказательством, что люди честные и благородные, подобно Чаадаеву, несмотря на недружелюбные отношения к отцу, не могли не отдать справедливости прямому характеру и благородным чувствам, постоянно одушевлявшим его в течение всей его жнзни».

Стоял Чаадаев и у гроба Гоголя. Огромная церковь Московского университета даже ночью заполнялась народом, приходившим проститься с писателем. В воскресный день, 24 февраля, состоялось погребение. «…Народу было всех сословий я обоего пола очень много, – докладывал Закревский начальнику III отделения, – а чтобы в это время все было тихо, я приехал сам в церковь». Гроб не дали поставить на колесницу, а профессора, студенты и прочий народ донесли его до кладбища в Даниловом монастыре.

И для Петра Яковлевича приближалась пора составления завещаний, подведения итогов собственным долгим думам о живых и мертвых душах, о судьбах своей «одной мысли». В год кончины Гоголя ему исполнилось 58 лет, и не получавшие о нем известий ссыльные декабристы сомневались, жив ли он, обитает ли по-прежнему в старом флигеле. Так, Якушкин, жалуясь сыну, что давно ничего не знает о братьях Чаадаевых, пишет ему: «Если ты поселишься на Басманной, то будешь жить недалеко от Петра Яковлевича Чаадаева, я полагаю, что он все еще живет, как и прежде, в большом доме Левашовых».

26

Петр Яковлевич вскоре напомнил Ивану Дмитриевичу о своем существовании, послав ому в Сибирь литографию собственного портрета. К басманной же «Фиваиде» он прирос настолько, что хотя бы на время покинуть ее представляется ему делом совершенно немыслимым. Даже болезни совсем уже старой тетки, постепенно угасавшей в одиночестве дмитровского имения, не могут сдвинуть его с места. Он благодарит двоюродную сестру за посещение Анны Михайловны, сам надеется съездить в Алексеевское, удивляясь состоянию тетки: «В ее года обычно переходят от этой жизни к той безбольно; откуда же эти страдания». Откуда эти страдания, Петр Яковлевич так и не услышал из ее уст. Не поехал он и на ее похороны в январе 1852 года, дав слуге усопшей владелицы Алексеевского 80 рублей серебром и выразив уверенность, что тот «будет в состоянии прилично обставить этот печальный обряд».

Сложно определить подлинные чувства и затруднения, препятствующие Петру Яковлевичу найти иные способы исполнения последнего долга перед заменившей ему когда-то мать Анной Михайловной. Среди ближайших родственников в Москве у него теперь оставались только двоюродные сестры, отношения с которыми носили характер взаимной вежливости и светской деловитости. Правда, в этих отношениях бывало моменты оттепели, когда, например, ветхий флигель посещали дети и даже внуки Натальи Дмитриевны, что всегда радовало сердце Чаадаева. Иногда Петр Яковлевич вдруг наезжал обедать к ней. Сближала теснее брата с сестрами и помощь, которую они ему оказывали. Но она же, если становилась слишком продолжительной или частой, и разделяла их.

Записки Петра Яковлевича к Наталье Дмитриевне и Елизавете Дмитриевне пестрят такими просьбами: «По можете ли вы, дорогая кузина, одолжить мне 150 руб. до 15-го будущего месяца? Не умею сказать вам, до чего мне эта сумма нужна на этой неделе…»; «Дорогая кузина, я снова принужден просить у вас помощи. Если вы в состоянии одолжить мне всего 100 руб, на несколько дней, то окажете мне этим величайшую услугу. Я надеюсь, на этот раз быть более аккуратным, чем прошлый раз, и неукоснительно верну вам ваши деньги 15 или 16 текущего месяца…»

Петр Яковлевич сообщает сестрам, что ему не остается ничего другого, как продать библиотеку, но для этого требуется долгая работа по составлению каталога. Рассказывает о камердинере, заложившем серебро за несколько рублей под неимоверные проценты. Жалуется на затруднения в ломбарде, из которого никак не может вылезти. Признается, что занимать приходится даже у собственных слуг и у не совсем знакомых людей, круг которых далеко не безграничен.

Конечно же, такие рассказы действовали на сестер. А добрую Наталью Дмитриевну и не надо было особенно просить – она посылает со слугами деньги брату (иной раз больше необходимых ему сумм) и на Новую Басманную, и в Английский клуб, и в Купеческий клуб.

Продолжались у Петра Яковлевича недоразумения и с родным братом (его именем, Мишель Хрипуновский, Чаадаев иногда шутливо подписывал свои рукописи), хотя тот находился за сотни верст от Москвы и не каждый год писал ему письма. Михаил Яковлевич регулярно, в первых числах января, мая и октября, высылал положенные от давнишнего раздела имения суммы. Однако малейшие неурядицы в сроках получения кредитных билетов вызывают сильное раздражение Петра Яковлевича. Но Чаадаеву грех было жаловаться на Михаила Яковлевича, который в последние годы продолжал ему высылать уже погашенный долг и отказался в его пользу от своей части тетушкиного наследства. Справедливости ради следует отметить, что иногда хрипуновский помещик задерживался с оформлением нужных Чаадаеву бумаг в Опекунский совет или Воспитательный дом. Но это случалось редко и объяснялось своеобразием его образа жизни, о котором «басманный философ» мог лишь смутно догадываться по рассказам приезжавших из-под Нижнего Новгорода крестьян, ибо брат в письмах, как правило, говорил исключительно о делах и почти никогда не рассказывал о себе.

А жизнь Михаила Яковлевича так и не складывалась. Он все не находил в ней существенного, просветляющего любую деятельность смысла, что усиливало его пристрастие к вызывавшим забвение привычным средствам.

В реальных и возможных болезнях он видел предвестия грядущей смерти, страшащей его физическими страданиями. «Тяжелой смерти по слабости своей боюсь», – с беспощадной откровенностью замечал он в дневнике и умолял: «Не о ниспослании благ земных прошу – даже не о продлении жизни, но молю, не слишком трудную смерть даруй мне».

И опять-таки для избавления от тягостных раздумий и беспокоящих недугов Михаил Яковлевич прибегал к одновременно ненавистному и желанному «лекарству», лишь на время избавлявшему от тоски, а затем усугублявшему ее.

Когда уездное дворянство призывало его к какой-либо деятельности, он сказывался больным и часто использовал этот предлог для отклонения свиданий с неугодными ему лицами. Лишь с управляющим Петром Синицыным и женой Ольгой Захаровной Михаил Чаадаев находился в тесном общении, в котором вспышки раздражительности и даже гнева чередовались с сердечным и ласковым обхождением.

Жену свою Михаил Чаадаев очень любил. «Ольга милая, добрая, – отмечал он в дневнике, – принимает живейшее участие в моих заботах, трудах и огорчениях, оказывает искреннюю любовь и снисхождение, говорит: нас только двое – действительно, она мне единственный друг, и я люблю ее как никого не любил. Мы одни на свете. Она единственный мой друг – мое утешение в жизни». Он нежно заботился о здоровье своего единственного друга, пытался, хотя и безуспешно, обучить ее письму и счету. Но общее духовное неустройство и недовольство жизнью иной раз круто меняли его отношение к жене. «Я очень был пьян, – записывал он в дневнике, – выгонял Ольгу Захаровну из дома, даже кидался бить… Правда, Ольга Захаровна не очень добра и очень груба и меня нисколько не любит… мужицкой грубостью своей меня часто выводит из терпения, но все это не оправдывает поступок мой…» Однако рядом с подобными записями в дневнике Михаила Яковлевича можно встретить и совсем противоположные замечания о жене вроде следующего: «Добрая, милая, умная – как не обожать ее».

Надежным и испытанным средством спасения от тоскливых дум и нарастающей раздражительности служили для Михаила Яковлевича неизбежные в сельской местности бытовые заботы и текущие планы. В круг хозяйственных занятий Михаила Яковлевича иногда просачивались и вести, напоминавшие о годах молодости, о дружеских и родственных связях. Так, получив однажды по почте книгу «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» с дарственной надписью «Петру Яковлевичу Чаадаеву от сочинителя», он догадался, что посылка от брата. Не забывал о старом друге и Якушкин, получавший от него в помощь деньги и переславший из Сибири Михаилу Яковлевичу птичью шавку. Якушкин же настоятельно советовал М. И. Жихареву познакомиться лично с Михаилом. Последний отвечал на просьбу племянника об этом в феврале 1864 года: «…Я признаюсь, не понимаю, что возбуждает в вас желание узнать лично человека, дряхлого, живущего в с лишком четырехстах верстах от места вашего пребывания, тридцать лет в глуши без выезда, не бывающего даже по несколько лет в уездном городе, отстоящем от него в осьми верстах». Так и глуши, в чреде умственных занятий и бытовых забот, воспоминаний о «старом мире» юности и тоски по невоплотившемуся «новому миру», тревог от расстроенного здоровья и алкогольных опьянений клонилась к концу жизнь Михаила Яковлевича Чаадаева. И с каждым днем в его сознание все настойчивее стучались вопросы, заключенные в строках из выписанного им в дневник стихотворения:

…Где ж я, и что во гpoбe тесном?

Исчезну ль, в черве ль буду жить?

Иль в виде светлом, бестелесном

Незримо над землей парить?

Мой ум, сомнением томимый,

Стезею мрачною идет;

Как в осень ветром лист носимый,

Подъемлется – и вновь падет…

Незадолго до смерти, наступившей в 1866 году, чуткую совесть Михаила Яковлевича мучили два эпизода протекшей жизни, постоянно возникавшие в его беспокойной памяти. Когда-то, в далекой молодости, он ехал на извозчике по одной из петербургских улиц, а навстречу бежала лошадь, тащившая под дрожками умолявшего о помощи человека. Но Михаил Чаадаев, как он сам отмечал в дневнике, не нашелся в этой ситуации, проявил нерешительность и трусость, побоявшись грубого отказа своего извозчика, то есть «дал погибнуть человеку, которому мог подать помощь. – О мерзость! Простит ли мне ее он?» Другой случай имел место несколько позднее, когда он вместе с доктором Ястребцовым вез больной тетке в Алексеевское необходимые лекарства. По дороге им попался лежавший на обочине без всякого движения крестьянин, и Михаил собрался было остановиться возле него. Однако Ястребцов по поводу этого намерения выказал неудовольствие, вызвавшее самолюбивую боязнь у Чаадаева и заставившее его переменить первоначальное решение.

Угрызения совести Михаила Яковлевича на первый взгляд могут показаться непропорциональными побудившим их поступкам. Однако он не переставал постоянно чувствовать, что к совести, в отличие от закона, неприменимо понятие «весов».

Такие вот «трещины» и «зазоры» в несложившейся и полной противоречий жизни продолжали терзать до конца душу благородного человека Михаила Яковлевича Чаадаева.

27

В 1852 году Петр Яковлевич отвечал не без позы брату на вопрос, сопровождавший очередную посылку денег: «Чем буду жить потом, не твое дело; жизнь моя и без того давно загадка». Жить же оставалось всего три с половиной года. Незадолго до смерти Жуковского Чаадаев замечал в послании к нему, что знакомый поэту флигель на Новой Басманной продолжает «спокойно разрушаться, стращая своим видом меня и моих посетителей».

Чаадаев ревниво следит ва появлявшимися мемуарами, в которых, по его убеждению, должна идти речь и о нем. «Вообразите, – писал летом 1854 года М. А. Дмитриев Погодину, – что Чаадаев в претензии на меня за то, что я в моих «Мелочах», говоря о И. И. Дмитриеве, ни слова не сказал о нем, о Чаадаеве! Да что же о нем сказать? Он ни писатель, ни издатель, словом, человек неизвестный! До такой степени обольщает нас избалованное самолюбие».

Однако в несравненно большей степени взволновали Петра Яковлевича статьи П. И. Бартенева о Пушкине, в том же 1854 году начавшие появляться периодически в «Московских ведомостях». Чаадаев к концу жизни все больше гордился дружбой с Александром Сергеевичем, относя ее к лучшим годам своей жизни, охотно показывал гостям пятно в своем кабинете, оставленное головой прислонявшегося к стене поэта, часто цитировал им строки из стихотворных посланий к себе. И понятно раздраженное удивление Чаадаева, когда, читая описание лицейских лет и молодости писателя, он не встретил даже упоминание своего имени. Обращаясь к Шевыреву как представителю пушкинского поколения, сохраняющему его теплоту и бескорыстие и знающему, как все происходило на самом деле, Чаадаев пишет с глубокой обидой: «Пушкин гордился моею дружбою; он говорил, что я спас от гибели его чувства, что я воспламенял в нем любовь к высокому, а г. Бартенев находит, что до этого никому нет дела, полагая, вероятно, что обращенное потомство вместо стихов Пушкина будет читать его Материялы. Надеюсь, однако ж, что будущие биографы поэта заглянут и в его стихотворения».

Эти стихотворения Чаадаев передал в одну из частых встреч другому представителю уходящего поколения – И. В. Киреевскому, который, возвращая послания поэта к Петру Яковлевичу, заметил, что «невозможно рассказывать жизнь Пушкина, не говоря о его отношениях к Вам». Однако Иван Васильевич не может не повторить своему старому идейному приятелю-противнику упреков в том, что тот сам до сих пор не оставил никаких воспоминаний о поэте. Несмотря на неточности, надо быть благодарным автору статей в «Московских ведомостях» за рассказ о жизни писателя, ибо он мог и совсем не говорить о ней: «На нем не было той обязанности спасти жизнь Пушкина от забвения, какая лежит на его друзьях. И чем больше он любил их, тем принудительнее эта обязанность. Потому надеюсь, что статья Бартенева будет введением к Вашей, которую ожидаю с большим нетерпением».

Точно так же и Шевырев, извиняя перед Чаадаевым Бартенева, собиравшегося говорить об «офицере гусарском» в последующих номерах газеты, призывает Петра Яковлевича очинить перо по-русски и передать всю историю его отношений с поэтом: «Вы даже обязаны это сделать, и биограф Пушкина не виноват, что Вы этого не сделали, а виноваты Вы же сами. Как таить такие сокровища в своей памяти и не дать об них отчета современникам?»

Но то ли принудительность обязанности была не так уж сильна, то ли нечто такое, что составляло одну из многочисленных загадок по видимости застывшего, а внутренне бесконечно подвижного и ускользавшего от однозначного определения существования Чаадаева, препятствовало – во всяком случае, отзываясь на просьбы и Киреевского, и Шевырева, он тем не менее так и не оставил потомкам своих воспоминаний о «незабвенном друге».

Что же касается Бартенева, то он посетил хозяина басманной «Фиваиды» и обещал отметить его значение в жизни Пушкина в последующих статьях. Петр Яковлевич вполне удовлетворился таким обещанием, ибо, по точному выражению его приятеля, литератора Н. В. Сурикова, обладал редким психологическим качеством – был «простодушно тщеславен». Будущий издатель известного журнала «Русский Архив», недолюбливающий Чаадаева, внешне вошел с ним даже в дружественно-вежливые отношения. Молодой Бартенев не замечал этого корректирующего тщеславие элемента простодушия и соответственно выделял другую сторону в поведении Петра Яковлевича, который казался ему подлинным представителем уже совсем уходившего александровского времени, когда преобладали «люди изысканной речи и напускной ходульности».

Гораздо лучше понимают друг друга, хотя все так же продолжают горячо спорить, Чаадаев и Хомяков. Последний – едва ли не самый частый гость новобасманного флигеля.

Однако, пожалуй, чаще всех навещал Петра Яковлевича приятель еще с университетских лет, Иван Михайлович Снегирев, профессор университета, археолог и один из первых исследователей старой Москвы. К его трудам «Памятники московской древности» и «Русские простонародные праздники» с большим интересом относился Гоголь, называвший другую книгу Ивана Михайловича – «Русские в своих пословицах» – необходимой ему, «дабы окунуться покрепче в коренной русский дух». Жихарев признавался, что ему трудно было понять, как приятельские отношения «между людьми друг другу вполне противоположными пережили почти полустолетие: на похоронах Чаадаева Снегирев с глубоким чувством сказывал мне, что он самый старый из всех знакомых, провожавших покойника на вечное жилище».

Но старым товарищам, повидавшим многое на своем веку, очевидно, было что вспомнить. Тем более, по словам Д. Н. Свербеева, Петр Яковлевич любил под старость ехидно сравнивать былое с современностью. Наверняка Чаадаев рассказал Снегиреву и о том, как его навестила вдова их университетского однокашника, трагически погибшего много лет назад на дипломатической службе автора «Горя от ума». Мог пожаловаться ou ему и на очередную проделку Вигеля, сочинившего в эпистолярной форме статью «Москва и Петербург», где худил древнюю столицу и хвалил новую. Православие и Россия, писал Вигель, существуют там, где находятся царь, правительство и главное духовное управление. Бездеятельные же московские славянофилы являются немцами, увлеченными Шеллингом и Гегелем, Вообще в Москве уважение к России почитается, но его мнению, варварством. «Там знаменитейший Чаадаев, сочинитель без сочинении и ученый без познаний, останется навсегда англо-французом, тогда как, продолжая жить в Петербурге, он бы непременно сделался преполезнейшим человеком».

В новобасманном флигеле по-прежнему собираются по понедельникам самые разные лица. Высокопоставленный чиновник и цензор М. И. Похвиснев в апреле 1853 года записал в своем дневнике: «Был на утре у Чаадаева, московского умника, который когда-то был признан безумным. У него встретил Шипова, генерала Менда, бывшего с Муравьевым в Константинополе В 1839 году, говоруна-поэта Хомякова, предшественника моего, князя Львова с сыном-студентом, князя Черкасского и еше какого-то князя. Менд много говорил о Константинополе, о возможности овладеть этим городом en coup de main[38]38

Налетом (франц.).

[Закрыть], о положения Босфора, о последней турецкой кампании, когда 20 тысяч болгар последовали за нашею армией в Россию и опята впоследствии бежали в Турцию: так хорошо распорядились их водворением. Хомяков рассказывал чудеса об излечении холеры дегтем с конопляным маслом (пополам того и другого в рюмку). Всякий холерный припадок, если его захватить при начале, можно потушить как свечку»…

Петр Яковлевич, как и его брат, боялся холеры, ибо смерть от нее представлялась ему, по словам Свербеева, «в каком-то неприличном, отвратительном виде», а потому с интересом прислушивался к описаниям изобретенных его приятелем лекарств. В не меньшей степени занимал его и вопрос о Константинополе, куда два месяца назад отправился с чрезвычайными полномочиями его давний сослуживец князь Л. С. Меншиков для урегулирования обострившегося из-за происков французских дипломатов спора между православным и католическим духовенством о «святым местах» в Палестине. Меншиков потребовал от султана восстановить привилегии православной церкви в Палестине и подписать конвенцию, которая сделала бы Николая I покровителем всех православных в подданстве турецкого главы. Английское правительство подсказывало султану такое половинчатое решение вопроса, при котором не исключалась возможность. разжечь русско-турецкую войну, превратить ее затем под лозунгом «защиты Турции» в коалиционную и подорвать позиции России на Ближнем Востоке и Балканах.

За преобладающее влияние в этом районе и началась так называемая Крымская война между Россией и коалицией Турции, Англии, Франции и Сардинии, после того как Меншиков, не добившись заключения конвенции, объявил султану о разрыве русско-турецких отношений и в мае 1853 года покинул Константинополь. Осада Севастополя, завершившаяся в августе 1855 года, истощила силы союзников, не рисковавших более предпринимать активные наступательные действия. Обе воюющие стороны заговорили о мире, который они и заключили в Париже в марте 1856 года на невыгодных для России условиях.

Чаадаев внимательно следил за течением Крымской войны и с присущей для него во многих жизненных ситуациях противоречивостью переживал ее перипетии. «События последних трех лет, – замечает Свербеев, – тяготели над ним тяжким бременем. Ему, воину славной брани, подъятой за свободу отечества и освободившей Европу, – ему горьки были и начало и конец нашей последней войны». Предпочитая при сравнении настоящего с прошедшим минувшее, Петр Яковлевич с сожалением напоминает Закревскому о событиях 42-летней давности, когда в те же мартовские дни в том же Париже их общий знакомый, ныне покойный генерал М. Ф. Орлов, подписывал мир на совсем иных условиях, а теперь его брат, начальник III отделения, участвовал в унизительных переговорах. О реакции Петра Яковлевича на сдачу Севастополя свидетельствует Свербеев, писавший жене: «Вот что говорит Чаадаев; не думаю, чтобы лгал. Он, как ты сама знаешь, теперь в близких отношениях с Закревским и сидел у него с Орловым. Последний у него спрашивает после долгого разговора: «Ну, что же ты думаешь, Чаадаев, чем это кончится?» Чаадаев отвечает: «Тем, что Россия останется надолго второстепенною державою». Орлов с Закревским в одно слово отвечают: «Лишь бы не навсегда».

Любя заводить речь о бородинских и кульмских героях, Петр Яковлевич по-своему сравнивал их с защитниками Севастополя, торжественно встреченными в Москве. По воспоминанию мемуариста, он «говаривал, что некоторых из возданных им почестей не приняли бы воины – освободители Европы (1814), что они никак не согласились бы жить, пить, есть, гулять, плясать, веселиться и молиться за счет какого бы то ни было богача, будь он хоть какой знаменитый вельможа, будь он хоть какой простой гражданин и русский человек по преимуществу. Далее тоже говаривал Чаадаев, что ни один знаменитый вождь того времени не дозволил бы никакому оратору торжественно и во всеуслышание произносить похвалы своей честности и бескорыстию на службе. То и другое, прибавлял Чаадаев с грустной улыбкой, наши современники сочли бы оскорблением мундира, чтобы не сказать более».

По утверждению А. И. Дельвига, «было мало людей», на которых неудачи Крымской войны действовали бы так сильно, как на Чаадаева. Эти неудачи снова возвращали его к интонациям первого философического письма и усиливали критику славянофильских представлений. Авангард Европы очутился в Крыму, замечает он в письме к неизвестной даме, потому что в последнее время заметно стремление отказаться от серьезных и плодотворных идей западной цивилизации, принесших России государственное могущество. Адепты же новой национальной школы вознамерились «водворить на русской почве совершенно новый моральный строй, который отбрасывал нас на какой-то фантастический христианский Восток, придуманный единственно для нашего употребления, нимало не догадываясь, что, обособляясь от европейских народов морально, мы тем самым обособляемся от них и политически, что раз будет порвана наша братская связь с великой семьей европейской, ни один из этих народов не протянет нам руки в час опасности».

И конечно же, как нередко в последние годы, взгляд Петра Яковлевича снова и снова обращается к далекой молодости, словно пытаясь замкнуть круг, в котором продолжала драматически биться его мысль. «Нет, тысячу раз нет – не так мы в молодости любили нашу родину. Мы хотели ее благоденствия, мы желали ей хороших учреждений и подчас осмеливались даже желать ей, если возможно, несколько больше свободы; мы знали, что она велика и могущественна и богата надеждами; но мы не считали ее ни самой могущественной, ни самой счастливой страной в мире. Нам и на мысль не приходило, чтобы Россия олицетворяла собою некий отвлеченный принцип, заключающий в себе конечное решение социального вопроса, – чтобы она сама по себе составляла какой-то особый мир, являющийся прямым и законным наследником славной восточной империи, равно как и всех ее прав и достоинств, – чтобы на ней лежала нарочитая миссия вобрать в себя все славянские народности и этим путем совершить обновление рода человеческого; в особенности же мы не думали, что Европа готова снова впасть в варварство и что мы призваны спасти цивилизацию посредством крупиц этой самой цивилизации, которые недавно вывели нас самих из нашего великого оцепенения… Я верю, недалеко то время, когда, может быть, признают, что этот патриотизм не хуже всякого другого».