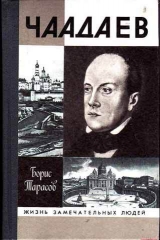

Текст книги "Чаадаев"

Автор книги: Борис Тарасов

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 3 (всего у книги 37 страниц)

Петр Чаадаев активно участвовал в главных сражениях на немецкой земле, особенно проявив себя в напряженных боях под Кульмом, когда русские приняли на себя всю тяжесть неприятельских ударов. «Недостаточны были одни распоряжения начальника, – вспоминал очевидец, – требовались личные, телесные усилия каждого офицера и солдата. Почти все гвардейские батальоны ходили в штыки». За храбрость в кульмской битве прапорщик Петр Чаадаев был награжден орденом Св. Анны 4-го класса, а за отличие в германской кампании 1813 года – Железным крестом.

В январе 1814 года союзники перешли Рейн, и война перенеслась непосредственно на французскую территорию. Теперь Наполеону приходилось не завоевывать чужие государства, а защищать свое, границы которого он присягал при коронации сохранить в неприкосновенности. Однако после более чем двухмесячного сопротивления неприятельских войск союзная армия подошла к столице Франции. Волна народов, прокатившаяся в 1812 году с запада на восток до Москвы, отхлынула обратно и утром 19 марта 1814 года достигла стен Парижа. «Все горели нетерпением, – вспоминал участник события, – войти в город, долгое время дававший уставы во вкусе, модах и просвещении, где хранились сокровища наук и художеств, где соединены были все утонченные наслаждения жизни, где недавно писали законы народам и ковали для них цепи, откуда выступали ополчения во все концы Европы, одним словом, в город, почитавшийся столицею мира!»

Много позднее, работая над «Философическими письмами», Петр Яковлевич Чаадаев вспоминал о победном пребывании в «столице мира» и об огромном впечатлении, произведенном на него достижениями западной культуры. Впечатление это было усилено через десять лет трехгодичным его пребыванием в Западной Европе, что в известной степени привело автора «Философических писем» к преувеличению роли «просвещения», научных и художественных «сокровищ» в поступательном развитии человеческого рода. Впоследствии, переосмысляя некоторые положения своего труда, Чаадаев не мог не задуматься о том, что высокая западноевропейская культура не помешала Наполеону ковать «цепи» другим народам. Не мог он не вспомнить и о тех двух годах своей военной жизни, когда перед его глазами со всей очевидностью вставали картины отнюдь не благородного поведения завоевателей и незаметной самоотверженности защитников родины.

II глава

ПОИСКИ ИСТИНЫ

1

Триумфальными арками и иллюминацией, празднествами и балами встречал Петербург освободителей отечества и Европы. Многие из них, по воспоминанию Ф. Ф. Вигеля, носили по-заграничному фраки, поскольку еще действовало парижское разрешение царя надевать вне строя штатское платье. Но гвардейцев, пишет Вигель, можно было узнать и в штатском платье «по их скромно-самодовольному виду». В это время, говорит другой современник о первых послевоенных годах, на каждом шагу можно было встретить в столицах «двадцатипятилетних полковников гвардии, двадцатилетних камер-юнкеров и безбородых еще молодых людей, имеющих уже в петличке какой-нибудь крестик».

Одним из таких заметных молодых людей, перед которыми раскрывались радужные горизонты блестящей карьеры, был и Петр Чаадаев, который еще в заграничном походе неожиданно перешел из пехоты в кавалерию, из лейб-гвардии Семеновского полка в Ахтырский гусарский, находившийся вместе с другими кавалерийскими подразделениями в подчинении генерала И. В. Васильчикова. Что заставило Чаадаева перейти из гвардейской пехоты в «летучие» всадники? Жихарев туманно намекает на какие-то его неудовольствия. Хорошо знавший однополчанина семеновский офицер и будущий декабрист М. И. Муравьев-Апостол объясняет переход единственно желанием Чаадаева пощеголять в новом кавалерийском мундире. В Париже, замечает Муравьев-Апостол, Чаадаев поселился вместе с офицером П. А, Фридрихсом, «собственно, для того, чтобы перенять щегольский шик носить мундир. В 1811 году мундир Фридрихса, ношенный в продолжение трех лет, возили в Зимний дворец, напоказ».

Весной 1816 года Чаадаев был переведен корнетом в лейб-гвардии Гусарский полк (квартировавший в Царском Селе), что, видимо, считалось благоприятным для дальнейшего продвижения по службе. Впрочем, и новый мундир мог иметь для него, особо заботившегося о деталях собственной внешности, дополнительное значение. В 1815 году офицеры лейб-гусарского полка получили приказ носить шляпы с белой лентой вокруг кокарды (белую ленту впоследствии заменили серебряною). Бобриный мох на мундире, галун по ремням портупеи и золотые кисточки у сапог также служили своеобразным украшением. «В мундире этого полка, – свидетельствует небеспристрастный Вигель – всякому нельзя было не заметить молодого красавца, белого, тонкого, стройного, с приятным голосом и благородными манерами. Сими дарами природы и воспитания он отнюдь не пренебрегал, пользовался ими, но ставил их гораздо других преимуществ, коими гордился и коих вовсе в нем не было, – высокого ума и глубокой науки. Его притязания могли бы возбудить или насмешку, или досаду, но он не был заносчив, а старался быть скромно величествен, и военные товарищи его, рассеянные, невнимательные, охотно представляли ему звание молодого мудреца, редко посещавшего свет и не придающегося никаким порокам. Он был первым из юношей, которые тогда полезли в гении…»

Через несколько месяцев после перевода в лейб-гвардии Гусарский полк Чаадаева произвели в поручики, а еще через год командир гвардейского корпуса И. В. Васильчиков борет его к себе в адъютанты. По воспоминанию Жихарева, дочь прославленного героя Отечественной войны Н. Н. Раевского, «знавшая как свои пять пальцев все тогдашние положения петербургского общества, сказывала мне, что в эти годы Чаадаев с своими репутацией, успехами, знакомствами, умом, красотою, модной обстановкой, библиотекой, значащим участием в масонских ложах, был неоспоримо, положительно и без всякого сравнения самым видным, самым заметным и самым блистательным из всех молодых людей в Петербурге».

В этой своеобразной характеристике замечательно пестрое соединение разноплановых понятий, по-своему свидетельствующих о духовной распыленности, неустойчивости и поверхностности тогдашнего Петра Чаадаева. Сам он признавался позднее Е. Г. Левашевой, одному из ближайших и преданнейших своих друзей, что был в то время блестящим молодым человеком, бегающим за всякими новыми идеями и слегка касающимся их, не отдаваясь им вполне и не имея ни одной прочной; он упрекал себя в непоследовательных мечтаниях и в отсутствии основательного мышления.

2

Самосознаваемые свойства личности молодого Чаадаева являлись особенным отражением той неопределенности и того искания истины, в состоянии которого находились в послевоенные годы мыслящие представители высшего русского общества. «Царство блестящего дилетантизма по всем предметам и вопросам, выдвинутым вперед европейской жизнью, никогда уже потом не достигало у нас до таких обширных размеров, как в 1815–1825 гг… – замечал П. В. Анненков. – Необычайная и страстная влюбчивость в идеи и представления, попадавшие на глаза, сделалась господствующей чертой нашего общества после заграничных войн и заменяла ему настоящее образование. Влюбчивость эта и была главной причиной водворения у нас почти всех явлений европейской мысли и цивилизации, потерявших на новоселье свои природные формы и краски…»

После антинаполеоновского похода, когда как бы вторично было прорублено окно в Европу, разнообразию мечтательных идеалов, казалось, не было предела. Снова оживились веяния рационализма, энциклопедизма, республиканизма, масонства, на которые причудливо наложились увлечения мистицизмом, католицизмом. По словам историка литературы А. Н. Пыпина, русским обществом овладели отголоски «европейского брожения», от крайнего пиэтизма до крайнего политического свободомыслия.

Пестрота идейных увлечений причудливо отразилась в переменчивой политике неустойчивого Александра I, которого как представителя этой эпохи также можно назвать блестящим дилетантом и мечтателем, испытавшим влияние многих перечисленных выше течений. Слушая своего наставника Лагарпа, он усвоил теоретические понятия о свободе, равенстве, общем благе. Но его республиканские грезы под воздействием иных влияний оборачивались фантомом военных поселений и «аракчеевщины». Безответственность сердца заставляла царя увлекаться непохожими друг на друга идеями и столь же разными людьми, как Сперанский, Аракчеев, А. Н. Голицын, Магницкий, Фотий, Шишков. Фавориты эти сходились в дружественные альянсы и враждующие группировки, в причудливой борьбе которых мешались собственные и государственные интересы, личные обиды и мировоззренческие вопросы.

При таком настроении умов и Чаадаев примерялся к разным модным идеям. Вступив в масоны в Кракове, в Петербурге он, как и другие известные и очень разные его современники – великий князь Константин Павлович, министр Балашев, уже не раз упоминавшийся мемуарист Вигель, будущий шеф жандармов Бенкендорф, будущий автор «Горя от ума» Грибоедов, будущие декабристы Пестель, М. И. Муравьев-Апостол, И. А. Долгоруков и др. – принадлежал к ложе «Соединенных друзей» и достиг в ней высокой степени мастера.

В символике масонского ритуала выделяется главная цель: построение в душе «вольного каменщика» здания божественной премудрости, выступающей как известный предел нравственного совершенствования. Именно эта цель в ее различных вариациях формулируется как основная в многочисленных рукописях, оставшихся после работы масонских «мастерских» в России. Отождествление нравственного совершенствования с неким тайным знанием противопоставляло масонство традиционному христианству, где высшее духовное состояние человека понималось как открытая любовь к богу и ближнему. Эта масонская идея, в развитии которой самопознание опиралось не на личность Христа, а вытекало из отвлеченно-деистических понятий типа «вечное духовное Существо», «великий Архитектор», «космическая причина всему», естественно вела к разделению людей на «знающих» и «незнающих», «посвященных» и «профанов», «умных» и «глупых», «элиту» и «массу» и т. п. То есть не к нравственному совершенствованию, которое есть всегда развитие подлинно человеческого единения в мире, а к углублению отчужденности, непонимания, подозрительности, вражды.

Другой особенностью масонской деятельности является скрытность, строгая иерархия степеней посвящения в тайну и необходимость безропотно повиноваться вышестоящим «мастерам». Обладание тайной якобы высшего знания естественно отделяет не только от «профанов», но и от других «братии», чья воля становится орудием более посвященных гордых людей с духовной психологией «серого кардинала» или «великого инквизитора». Декабрист Батеньков вспоминал, что, приняв звание «ученика», он удивился необходимости отказаться от той самой свободы, которая только что ему была обещана. Его поразило, что без позволения мастера никто не может произнести ни слова и что все «движения должны иметь геометрическую правильность».

Таинственность, тщательная замаскированность деятельности масонов заставляла многих сомневаться в чистоте их намерений и деклараций, задавать уточняющие их проповеди вопросы наподобие следующего: «Зачем господа сии заходят к Богу с заднего крыльца?» Действительно, не существовали ли у масонов какие-то иные цели, помимо познавательных, нравственных, просветительских, благотворительных? Ведь в Европе «вольные каменщики» ставили и антигосударственные и антицерковные задачи, участвовали в подготовке Великой французской революции и т. п. Однако о запутанной сложности и неоднозначности масонских программ говорит тот факт, что масонами были, например, не только Дидро, Вольтер, Руссо, но и Людовик XVI, Фридрих II Прусский, Наполеон.

Для русского масонства (исключение составляют декабристы) наличие политических и реформаторских задач не прослеживается документально, хотя после смерти Александра I в его кабинете была обнаружена сделанная супругой его брата копия записки с основными масонскими тезисами на французском языке, где недвусмысленно выражено спрятанное за рассуждениями о «божественной премудрости» содержание. Бог, говорится в записке, даровал людям естественную свободу, и никто не может ограничивать ее, не оскорбляя творца и его созданий. Однако государи и священники стесняют свободу людей и тем самым узурпируют величие их создателя. Поэтому их надо свергать, как настоящих тиранов, незаконно захвативших у бога власть. В исполнении такой благородной задачи, читаем дальше, могут участвовать язычники, магометане, протестанты, католики, деисты и даже атеисты. Ибо разнообразные верования, производящие столько волнений в мире, представляют собой суеверные изобретения тех, кто захотел похитить свободу у человека и власть у бога. Вступающие в союз «вольных каменщиков» становятся безразличными к своей вере, что способствует установлению прочного мира и совершенных законов.

Для разрушения государственности и священства, рекомендуется в следующем параграфе, надо подбирать среди окружающих выдающихся, многознающих, твердых людей и с их помощью продвигать в общество nihil contra legem, nihil contra religionem, nihil contra bones mores»[4]4

Ничто против законов, ничто против религии, ничто против добрых нравов (лат.).

[Закрыть]. Но подобные намерения и действия следует держать в ненарушаемой тайне с помощью самых абсолютных клятв, преступление которых грозит смертью. «И так как это тайна самого высокого градуса, – говорится в конце, – она должна храниться исключительно в пятой ложе, составленной из Архитекторов, призванных руководить воздвижением Храма Соломона. Остальным же будет сказано только, что в нашем обществе рекомендуется в особенности взаимная помощь и милосердие во всех необходимых случаях жизни».

Копия этой записки составлена рукой княгини Лович, супруги великого князя Константина Павловича, который, как упоминалось, сам был «братом» в одной ложе с Чаадаевым. В 1822 году, когда царь издал указ о запрещении масонских лож и тайных обществ в России, его брат в числе первых дал подписку о пресечении всяких сношений с «вольными каменщиками». В 20-е годы они оба были обеспокоены состоянием умов в России и на Западе, и скорое всего Константин Павлович переслал Александру I к размышлению масонский документ из Польши, где он жил, или из других европейских стран, где часто путешествовал и много наблюдал.

Сочетание благородных помыслов и деклараций, таинственности, избирательности, театральности естественно влекло неопытных молодых людей в ложи. Помимо жажды герметического знания, их вела сюда и возможность налаживания связей, самоутверждения в социальном окружении.

Как ни старался Чаадаев, он не нашел никакой пользы (разве что связи нужные приобрел) в «Соединенных друзьях», о чем свидетельствует написанная им в 1818 году несохранившаяся речь о масонстве, где он, по его собственным словам, «ясно и сильно выразил мысль свою о безумстве и вредном действии тайных обществ вообще». Но такое отношение сформировалось позднее, хотя разнимающееся гордое индивидуалистическое самосознание Чаадаева не могло не находить себе пищи в элитарной структуре союза «вольных каменщиков». Поначалу же в ложу «Соединенных друзей», заседания которой проходили на французском языке, его влекло, вероятно, и суетное желание общения со знаменитыми людьми, с графами, князьями, герцогами и любопытство узнать «таинство».

Трудно сказать, чем конкретно занимался Чаадаев в ложе, основанной в Петербурге в 1802 году по полученному в Париже патенту. Официально полагались приемные, хозяйственные, учебные, праздничные и печальные собрания, проводившиеся в специально нанимаемом доме. Непонятно, к какому роду собраний можно отнести единственный протокольно зафиксированный факт заседания в январе 1817 года «брата» Чаадаева в комитете «мастеров», где высказывалось неодобрение новых ритуалов и изъявлялось желание возобновить прежние. Первому наместному мастеру Оде де Сиону препоручалось довести это желание до сведения Великой Провинциальной ложи. Среди 36 подписей стоят также имена «мастеров» П. Я. Чаадаева и П. И. Пестеля, уже прошедших к этому времени более низкие степени «ученика» и «товарища».

Вот как известный советский историк русской общественной мысли XIX века H. M. Дружинин характеризовал общую атмосферу в ложе «Соединенных друзей»: «Это была одна из первых масонских «мастерских», открывших свои «работы» с наступлением нового гуманного курса. Заполненная представителями дворянской знати, проникнутая настроениями салонного либерализма, она походила на оживленный столичный клуб, в котором звуки масонского молотка сменялись веселыми кантатами и непринужденными беседами. Официально здесь возвещали борьбу с фанатизмом и национальной ненавистью и напоминали о триедином идеале «Soleil, Science, Sagesse» (Солнце, Знание, Мудрость). Здесь охотно принимали иностранцев и отличались изысканною галантностью по отношению к дамам… Веселые «братские трапезы» оглашались пением жизнерадостных куплетов:

О сколь часы сии прелестны,

Составим купно громкий хор —

Вкушай веселие небесно,

Счастливой вольности собор!

Трудно искать серьезного направления в этой ложе, аристократической и пестрой по своему составу, одинаково чуждой и глубокого морального настроения, и сосредоточенной политической мысли».

Модная и шумная ложа вскоре перестала удовлетворять взыскательного офицера Чаадаева, как, впрочем, увидим дальше, и некоторых других. К тому же в 1817 году шло дело о переходе «Соединенных друзей» из Великой Провинциальной ложи в Союз Астреи, поводом для чего явилась скандальная продажа «братом» Дальмасом мастерской степени некоему Смирнову. Подобные обстоятельства вели к тому, что Чаадаев все реже посещал собрания «вольных каменщиков». По его теперешнему мнению, в масонстве «ничего не заключается могущего удовлетворить честного и рассудительного человека». А в 1821 году он совсем расстался с «братьями», заявив в соответствующем документе, что с ложей «Соединенных друзей» никакого впредь сношения иметь не намерен». Однако отголоски масонской атмосферы еще долго будут проявляться и в высокомерном индивидуализме Чаадаева, и в интеллектуальной холодности его мышления.

3

В свободное от службы время он все чаще теперь отдается любимым занятиям – чтению и размышлению. Впечатлениями от прочитанного делится со старыми университетскими товарищами, особенно с Д. А. Облеуховым, который, по отзыву И. Д. Щербатова, был «самым скромным, кротким, умным и ученейшим человеком». Даже во время войны Петр Чаадаев просил его о присылке книг, а вернувшись в Петербург, вступил с ним в переписку. Облеухов жалуется другу юности на внутреннюю неустроенность и неудовлетворенность внешней жизнью, рассказывает о своем намерении оставить Московский университет, в канцелярии попечителя которого он служит старшим письмоводителем. А друг юности огорчен таким намерением и назидательно советует ему преодолеть слабый характер и взять в собственные руки свою судьбу: «судьба в нас самих», неудачи же наши происходят от непонимания этой простой вещи. По мнению Чаадаева, обширные естественнонаучные и гуманитарные познания Облеухова, его способности необходимо использовать для общего блага и служения отечеству.

Однако и сам Петр Чаадаев испытывает неустроенность своей судьбы. В письме к Облеухову он называет себя «шатающимся по свету» и, противореча собственному совету, зовет московского приятеля в путешествие по Европе, которое он собирается, несмотря на затруднения, непременно осуществить. Но затруднения оказались неустранимыми, и желанную поездку пришлось отложить на целых восемь лет.

Пока же 22-летний Петр Чаадаев сближается и с другими университетскими товарищами, а также с бывшими однополчанами, офицерами Семеновского полка (некоторые из них также входили в ложу «Соединенных друзей»), привлекавшими его серьезным умонастроением.

По воспоминаниям современников, любимый Александром I полк, где продолжал служить брат Петра Чаадаева Михаил, заметно выделялся в гвардейской среде. Молодые офицеры Семеновского полка не только постигали отвлеченные науки (главным образом социально-политические). Именно четверо из них – Трубецкой, Якушкин, братья Муравьевы-Апостолы – вместе с двумя своими товарищами из генерального штаба родственниками Муравьевыми на учредительном собрании в феврале 1816 года положили основание тайным декабристским обществам и организовали «Союз Спасения, или Истинных и Верных Сынов Отечества». (Самому молодому из них было девятнадцать лет, а самому старшему – двадцать пять.) Присоединившийся вскоре к Союзу и ставший его секретарем князь Шаховской, муж двоюродной сестры Чаадаевых Наталии Дмитриевны Щербатовой, был тоже семеновцем.

Надо сказать, что «Союз спасения» резко отличался от масонских организаций типа «Соединенных друзей» выдвинутыми на первый план, хотя и тщательно конспирируемыми, политическими и реформаторскими задачами (введение представительного правления и уничтожение крепостного права). Но для конспирации органично использовались знакомые и привычные масонские формы. Устав «Союза спасения» воспроизводил масонскую иерархию, ритуалистику, культ строжайшей тайны. Все члены делились на «братии», «мужей» и «боляр», и лишь последним открывалась «сокровенная цель».

Вместе с тем для сокрытия новой организации под оболочкой масонской ложи и для пропаганды своих идей большинство учредителей «Союза спасения» и ряд вскоре принятых в него членов постепенно внедрялись в ложу «Трех Добродетелей». Ее основали в январе 1816 года несколько гвардейских офицеров, будущих декабристов, которые отделились от ложи «Соединенных друзей», испытывая недовольство светской и аристократической обстановкой в ней. Чуть позже в нее вошел и Пестель, ставший вскоре не только членом «Союза спасения», но и «старейшиной» «Совета боляр» в нем. Петр Чаадаев, знавший, безусловно, о переходе ряда членов «Соединенных друзей», не решился на перемену ложи.

Не числясь формально в «Союзе спасения», преобразованном в 1818 году в «Союз благоденствия», братья Чаадаевы находились в тесном общении с его основателями, особенно с университетским и боевым товарищем Якушкиным. Последний был сторонником быстрых и результативных действий и проявлял недовольство перенесением в новое общество масонской ритуалистики. Якушкин считал одним из самых дорогих своих друзей Михаила Чаадаева, которому он много позднее, в 1854 году, писал из Сибири такие строки, говорящие об их ранней идейной близости: «Очень ты меня порадовал своим письмом, мой старый и добрый друг. Твой почерк напомнил мне былое, и я уверен из слов твоих, что если бы мы каким-нибудь образом увиделись с тобой, то нам не пришлось бы знакомиться вновь». В письмах молодого Якушкина к родственнику братьев Щербатову они постоянно упоминаются вместе с организаторами тайного общества. «…Обнимаю тебя, – писал он в августе 1816 года, – так же как Чаадаевых, Муравьевых и С. Трубецкого», а в сентябре 1818 года просил: «Если будешь в расположении сообщить мне что-нибудь о Чаадаевых, Трубецких, Муравьеве, то сделай мне удовольствие». Получив новости об интересующих его лицах, Якушкин отвечал своему корреспонденту: «Я благодарю тебя также за известия, которые даешь о Чаадаевых. Расскажи им многое обо мне…»

Вероятно, Михаил и Петр знали «многое», если не из самых «сокровенных» замыслов, то, во всяком случае, из идейной сферы деятельности декабристов. Деятельность эта, особенно с 1818 года, стала менее засекреченной, поскольку активность «Союза благоденствия», превратившегося из узкоконспиративной группы в широко разветвленную организацию, стала направляться на пополнение собственных рядов новыми членами и на формирование общественного мнения, «общее развержение умов».

Для Чаадаева конкретное жизненное самоопределение было связано, помимо прочего, и с осмыслением декабристских идей.

В основе увлеченности декабристов, которых Пушкин называл «лучшим цветом» поколения, новыми идеями и их возможным приспособлением к русской действительности лежали благородные побуждения уничтожить, по их словам, разные несправедливости и угнетения».

Несмотря на заблуждения, свойственные декабристам, которые, как писал В. И. Ленин, «страшно далеко» отстояли от народа, присущие им самоотвержение и совестливость заставляли их прежде всего возмущаться существованием крепостного права. Оно представлялось многим из них единственной преградой для сближения всех сословий и общественного благоденствия.

Патриотические чувства играли большую роль в умонастроении декабристов. Примеры засилья иностранцев в высшей администрации, лихоимства, нарушения судопроизводства, бесчеловечного обращения с солдатами в армии волновали благородные умы молодых офицеров. «К Отечеству любовь, – заявлял С. Г. Волконский, – не в одной военной славе, а должна бы иметь целью поставить Россию в гражданственности на уровень с Европой и содействовать к перерождению ее сходно с великими истинами».

Однако «великие истины» свободы, равенства, личного достоинства, необходимые для блага отечества, ассоциировались в сознании декабристов с республиканскими идеями и европейскими общественными формами, которые они в теории механически переносили на русскую действительность. Отвлеченность и умозрительность такого перенесения заключалась главным образом в том, что оно осуществлялось без соотнесенности с историческим прошлым и национальными традициями, веками формировавшими социально-психологический уклад жизни. В тех случаях, когда происходило обращение к русской истории, толкование ее особенностей, например, веча или земских соборов, нередко смещалось в сторону парламентаризма. «История Великого Новгорода, – говорил на следствии Пестель, – меня также утверждала в республиканском образе мыслей».

Отождествление всего благородного с деятельностью «чистого» разума, с мудрым законодательством и успехами просвещения, в которых, по их мнению, заключалась «вся судьба правительств и народов», являлось общей чертой мировоззрения декабристов и сближало их с французскими просветителями XVIII века. «Мыслящий рассудок стал единственным мерилом всего существующего… Все прежние формы общества и государства, все традиционные представления были признаны неразумными и отброшены, как старый хлам; мир до сих пор руководился одними предрассудками, и все прошлое достойно лишь сожаления и презрения…» – писал Энгельс о просветительской деятельности в XVIII веке, которая в XIX столетии привела, как он отмечал, к неожиданным результатам: «Установленные «победой разума» общественные и политические учреждения оказались злой, вызывающей горькое разочарование карикатурой на блестящие обещания просветителей».

Искренние упования декабристов на изменение внешнего административного строя, на правовой порядок как на панацею от всех бед вступали в объективное противоречие с благородными намерениями их рыцарской совестливости, поскольку вели к развитию и торжеству буржуазных эгоистических отношений. Так, ведущий идеолог декабризма Н. И. Тургенев связывал «усовершенствование системы представительства народного» с «усовершенствованием системы кредитной», поскольку «век кредита наступает для всей Европы». Он, кстати говоря, хорошо представлял себе основу всех подобных «усовершенствований». «Древние, – отмечал Н. И. Тургенев в 1818 году в своем дневнике, – достигли свободы и следственно счастия стезею Природы: чистым, природным влечением души человеческой. Новейшие народы идут к счастию грязною дорогою: выгодами эгоизма и корысти. К стыду рода человеческого, может быть, надобно признаться, что путь новейших народов вернее, да теперь другого и существовать не может – вернее и прочнее: созданное на сих неблагородных основаниях стоит, как кажется, тверже».

«Зазор» между благородными побуждениями и реальными действиями, свою «далекость» от народа чувствовали в ряде собственных конкретных поступков и сами декабристы. Так, Якушкин признавался, что не очень понимал, как освободить своих крепостных и что из этого выйдет. Почти всю землю он предполагал оставить за собой, предназначив одну половину для обработки вольнонаемными людьми, а другую – для сдачи в аренду освобожденным им крепостным, которые в таком случае превращались бы в батраков у капиталовладельца. Узнав о таких намерениях барина, крестьяне заявили ему: «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому – мы ваши, а земля наша».

Противоречия неопределенного искания истины вносили в благородные мысли и чувства многих декабристов, несмотря на временами тесное общение и кипучую умственную деятельность, отпечаток меланхолии и тоски, были, так сказать, «горем от ума». Нравственная незаконченность идейных стремлений вызывала смутное ощущение неполноты существования, одиночества.

О роковом разрыве между просвещенными дворянами и «темным» народом проникновенно писал близкий к декабристам Грибоедов в статье «Загородная поездка»: «Родные песни! Куда занесены вы с священных берегов Днепра и Волги?.. Прислонясь к дереву, я с голосистых певцов невольно свел глаза на самих слушателей-наблюдателей, тот поврежденный класс полуевропейцев, к которому и я принадлежу. Им казалось дико все, что слышали, что видели: их сердцам эти звуки невнятны, эти наряды для них странны. Каким черным волшебством сделались мы чужие между своими!.. Народ единокровный, наш народ разрознен с нами, и навеки! Если бы каким-нибудь случаем сюда занесен был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно бы, заключил из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племен, которые не успели еще перемешаться обычаями и нравами».

«Черное волшебство» полупросвещения, приводившего к индивидуализму и разнородным видам обособленности человека, у чуткого Грибоедова вызывало иной раз желание покончить с собой. Посещало такое желание и «меланхолического» Якушкина, и эпикурейски настроенного молодого Пушкина, впитывавшего атмосферу эпохи и служившего в эту пору, по словам Петра Вяземского, «эоловой арфой либерализма». По свидетельству одного из современников, наделенный диктаторскими способностями Пестель (он предлагал уничтожить всех членов царской семьи, а убийц затем казнить) намеревался, однако, после осуществления конституционно-республиканских планов «удалиться в Киево-Печерскую лавру и сделаться схимником». (А в дневнике Н. И. Тургенева имелся раздел под названием «Моя скука».)

В кругу такого жизнеощущения и миропонимания, приводившего на свой лад, независимо от субъективных намерений, не к подлинной свободе, а к торжеству буржуазного эгоизма, оказался и Петр Чаадаев, подготовленный всеми жизненными впечатлениями к органическому восприятию декабристских идей. Позднее он будет стараться снять отмеченные противоречия в своей философии.