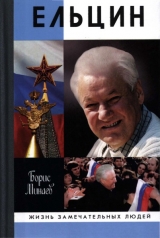

Текст книги "Ельцин"

Автор книги: Борис Минаев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 40 (всего у книги 55 страниц)

Во второй половине 1995 года Б. Н. пережил, один за другим, два инфаркта. В официальных сообщениях они именовались «ишемической болезнью сердца».

«Считается, – пишет журналист Олег Мороз, – что первый инфаркт случился у Ельцина в ночь с 10 на 11 июля». Дежурный реаниматор обнаружил Ельцина лежащим на полу в ванной, куда он направился ночью. Президент был срочно госпитализирован в ЦКБ. Это была реакция на ВСЕ события, которые случились с ним в последние годы. Ельцин не следовал рекомендациям врачей. Ельцин продолжал жить так, как жил раньше, всегда – от стресса к стрессу. От одной схватки с обстоятельствами до другой.

Организм 64-летнего человека не выдержал испытаний, которые стали для него системой.

Кремлевская пресс-служба именно так и попыталась объяснить ситуацию: президент за последнее время пребывал в очень сильном напряжении.

Он «недолежал» в больнице, не прошел полный курс реабилитации в барвихинском санатории, выписался раньше срока. Всё лечение заняло недели две. Затем – визиты во Францию, США. После этого Ельцин отправился в Сочи, в резиденцию «Бочаров Ручей», чтобы восстановиться. «Восстановиться» вновь не получилось.

26 октября последовал второй инфаркт. Ельцина на вертолете привезли из Завидова. Приступ начался, когда Б. Н. находился в бане, в парилке. Он по-прежнему верил, что его организму не может угрожать ничего серьезного.

На этот раз врачи решили довести лечение президента до конца: остаток октября и весь ноябрь он должен провести «под пристальным наблюдением медиков». По-видимому, в необходимости этого удалось убедить и самого Б. Н. Консилиум, состоявшийся 27 октября в ЦКБ, констатировал, что у него «сохраняется нестабильное кровоснабжение сердечной мышцы», хотя признаков сердечной недостаточности нет.

Руководитель консилиума академик Андрей Воробьев заявил на пресс-конференции 31 октября, что до конца следующего месяца президент будет находиться в ЦКБ.

Вот тогда-то ему впервые, может быть, в своей жизни пришлось провести в больнице целый месяц (ноябрь). Здесь было время подумать – кто пойдет на предстоящие президентские выборы 96-го года? Для всех стало вроде бы понятно – не он.

С таким здоровьем, с висящей на его плечах войной в Чечне? Нет, не он.

Явно не он.

В Кремле ждали решения самого Ельцина – в этой ситуации толкать его на второй срок команда президента не решалась. При этом кто-то считал, что ничего страшного не происходит, а кто-то начал просчитывать «вариант Черномырдина»: изучать здоровье премьера, биографию, политические взгляды. Пытаться конструировать возможный сценарий президентских выборов с его участием. Уже возник образ «умеренного либерала» и «умеренного консерватора». Изучали также и возможность передачи властных полномочий уже сейчас, не дожидаясь выборов. Многие аналитики, в первую очередь зарубежные, считали, что слабеющему кремлевскому лидеру нужно сделать это вовремя.

Ельцин молчал и тему никак не комментировал. Единственной его реакцией можно считать неразбериху, возникшую в связи с поручением Черномырдину «заниматься силовыми министерствами» и «координировать их работу» во время его второго обострения ишемической болезни. Как только президент почувствовал себя лучше, он отозвал это поручение.

Сюжет был скомкан.

Инфаркты Ельцина поставили прежде всего перед ним самим огромную проблему – что делать?

Идти или не идти на второй срок? Готов ли Черномырдин стать преемником?

Состоятся ли новые президентские выборы в 1996-м?

И что это будет означать?..

Здоровье его было подорвано.

Чеченская война продолжалась…

«С ним не страшно…» (1996, январь – июль)

В 1995 году кремлевская администрация провела большое исследование по всей России об отношении населения к политике президента. «Исследование, – пишут помощники Ельцина, – выявило целый комплекс негативного восприятия… “старый”, “больной”, “обещает, но не выполняет обещаний”, “не контролирует выполнение законов и указов”, “имеет вредные привычки”. Фрагментами присутствовали и остаточные положительные оценки: “дал свободу”, “опытный”, “с ним не страшно” и т. п.»…

Как это – «с ним не страшно»? После октября 93-го, шока, вызванного реформами, после чеченской войны? Странная, парадоксальная оценка, не правда ли, если исходить из нашей сегодняшней логики? И вполне понятная тогда, в 96-м. Всю глубину этой «остаточной оценки», весь объем настроений и ожиданий, который за ней таится, кремлевские политтехнологи оценят позже.

Новый, 1996 год не сулил ему поначалу ничего хорошего.

В декабре – снова сердечный приступ. Ельцин теперь постоянно находится между ЦКБ, барвихинским санаторием и Кремлем. Выглядит уставшим, несмотря на то, что вроде бы много отдыхает. Но отдых под присмотром врачей его совсем не радует. 31 декабря в своем кабинете в Кремле он по традиции собрал ближайших сотрудников. Открыли бутылку шампанского. Разлили. Ельцин посмотрел на них с печальной иронией. «Вам шампанское, а мне – заменитель», – грустно сказал он.

В конце декабря 1995-го Центризбирком окончательно подвел итоги выборов в Госдуму. Выяснилось, что коммунисты, с учетом одномандатных округов и «сочувствующих» депутатов, одержали серьезную победу. У них, правда, не было так называемого «квалифицированного» большинства для автоматического преодоления вето или, скажем, для президентского импичмента, но и того, что они набрали, вполне хватало, чтобы большинство руководящих кабинетов в парламенте заняли депутаты с партийным билетом КПРФ. На четыре года, как пишут помощники Ельцина, Госдума стала «просторным, хорошо оборудованным, комфортабельным штабом коммунистической партии». После победы на парламентских выборах Геннадий Зюганов, лидер российских коммунистов, стал претендентом номер один на президентских выборах.

Новые страшные сюрпризы преподносила и чеченская война.

9 декабря отряд боевиков, командиром которого был зять Дудаева, бывший комсомольский работник Салман Радуев, совершил нападение на дагестанский город Кизляр. Сначала боевики попытались атаковать военный аэродром, уничтожить вертолеты, но потом изменили маршрут и захватили больницу, родильный дом, школу. Под дулами автоматов загнали в больницу несколько тысяч человек. Расстреляли несколько десятков. Кошмар Буденновска повторился.

На пути следования отряда Радуева, сказал возмущенный Ельцин, было «несколько тысяч российских военнослужащих», немалое количество блокпостов, милицейских кордонов. Однако российские «проверки на дорогах» не выдерживали никакого испытания (что в дальнейшем доказали события в Москве, в Театральном центре на Дубровке, и в Беслане). Война шла внутри России – вот в чем дело. А внутри России, даже на отдельной ее части, невозможно обеспечить жесткий пограничный контроль.

Мобильная группа Радуева спокойно обошла кордоны и заставы. Ей не помешали ни армейские бронемашины, ни милицейские патрули, ни фээсбэшные осведомители и информаторы. Позже выяснилось, что в российскую разведку шли сигналы о возможности такой операции. Указывали даже конкретные сроки.

Российскую ФСБ после Сергея Степашина возглавил Михаил Барсуков, бывший комендант Кремля, бывший руководитель Главного управления охраны (ГУО), человек, находившийся постоянно рядом с Коржаковым, скромный, немногословный, стремившийся избегать публичности.

Барсуков – выходец из органов, но «органов» весьма специфичных, занимавшихся только Кремлем и его обитателями. Профессионалом в области безопасности его можно назвать с большой натяжкой.

Профессионалы, которыми он руководил и которых собрал в своем ведомстве, в дагестанском кошмаре тоже проявили себя отнюдь не лучшим образом.

Поначалу ситуация развивалась так же, как в Буденновске. Премьер-министр Черномырдин и руководство республики Дагестан вступили в переговоры с террористами. Им были даны гарантии беспрепятственного ухода к границе с Чечней. Предоставлены автобусы. В автобусы вместе с заложниками (как и в Буденновске, их было примерно полторы сотни) сели представители власти – дагестанские депутаты, а также два журналиста. Колонна направилась по заранее намеченному маршруту.

…Как вдруг с воздуха их обстреляли российские вертолеты.

Автобусы срочно повернули и оказались в селе Первомайское. Недалеко от чеченской границы. Там террористов вместе с заложниками блокировали. К селу были подтянуты крупные силы: армия, милиция, ФСБ.

И вот тогда стало понятно, что Москва решила круто изменить сценарии. Террористов не отпускать. Любой ценой.

Это вызвало в Дагестане огромное возмущение. Несколько тысяч дагестанцев подошли к Первомайскому, чтобы попытаться разблокировать село, не допустить кровопролития. Но их не пустили войска. Несколько тысяч человек окружили село, где засела сотня боевиков. Живым щитом радуевцам служили жители Первомайского, ставшие заложниками. Боевики их снова согнали, как и в Кизляре, под дулами автоматов, в одно место. Угрожали расстрелять.

И тогда начался штурм. По селу вела огонь артиллерия, вертолеты обстреливали его ракетами. Затем в бой вступил спецназ. Село было разрушено. Десятки заложников и мирных жителей погибли вместе с боевиками. Но часть отряда Радуева, в том числе и он сам, сумела вырваться из окружения и уйти в Чечню.

В паузе между захватом больницы в Кизляре и штурмом Первомайского страна, вновь припавшая к телевизорам, жила в тяжелой информационной лихорадке. Боль Буденновска сменилась отчаянием. Казалось, что это замкнутый круг. Из этого исходили и спецслужбы, которые убедили Ельцина прибегнуть к силовому сценарию, ведь именно эта логика – один безнаказанный захват заложников ведет к другому – стала моральным обоснованием его жесткой позиции. «Мы спровоцировали новую трагедию нашим прошлым решением (в Буденновске)», – сказал он.

Но чем оправдать гибель ни в чем не повинных людей, неудачный исход операции, когда заложники гибнут, мирное село разрушено, а главарь банды – на свободе? Как понять одного из руководителей ФСБ, генерала Михайлова, который прямо говорил в телевизионном эфире: участь заложников все равно предрешена, то есть они все равно погибнут, от нас или от радуевцев… А ведь это был представитель официальной власти. Власть говорила его словами.

Но самым поразительным было то, что Б. Н. снова взял на себя всю тяжесть ответственности. Снова прикрыл силовиков своей широкой спиной.

Почему он это сделал? Еще и еще раз спросим себя – мог ли Ельцин в тот момент поступить по-другому? Наверное, все-таки нет – иначе паника, охватившая общество, достигла бы крайней точки.

Президент провел в те тревожные дни совещание руководителей силовых ведомств по обстановке в Первомайском. Михаил Барсуков доложил, что ситуация под полным контролем федеральных сил, все боевики на прицеле у снайперов.

После этого Ельцин в одном из телеинтервью принялся объяснять всему народу, какие могучие силы и спецсредства будут задействованы в операции. У нас 38 снайперов, говорил он, «каждый террорист на прицеле». И показал, состроив многозначительную гримасу, как снайпер держит на мушке проклятого террориста. Мол, ни один не уйдет от возмездия.

Однако 38 мифических снайперов не помогли. Не поверили люди и в объяснения генерала Михайлова о необходимости применения артиллерии и ракет – якобы в Первомайском был построен для Радуева хорошо укрепленный бункер. Никакого бункера там не оказалось. Село это возникло на пути следования радуевцев случайно. В таких селах в домах вообще отсутствуют подвалы. Выяснить это журналистам не составило большого труда.

Ресурс доверия к президенту, как к демократическому лидеру, казалось, был окончательно исчерпан.

Наступил очередной момент истины.

В книге «Президентский марафон» Ельцин пишет:

«…Я стоял перед жизнью, продуваемый всеми ветрами, сквозняками, стоял и почти падал от порывов ветра: крепкий организм подвел; “ближайшие друзья” – уже нашли тебе замену, как стая, которая исподволь, постепенно намечает нового вожака; наконец, отвернулись от тебя и те, на кого ты всегда опирался, кто был твоим последним рубежом, резервом – духовные лидеры нации. А народ… Народ не может простить ни “шоковой терапии”, ни позора в Буденновске и Грозном. Казалось бы, всё проиграно.

В такие мгновения приходит прозрение. И вот с ясной головой я сказал себе: если иду на выборы – выигрываю их, вне всяких сомнений. Это я знаю точно. Несмотря на все прогнозы, несмотря на рейтинги, несмотря на политическую изоляцию. Но вот вопрос: иду ли? Может, действительно пора мне сойти с политической сцены?

Но мысль о том, что тем самым буду способствовать приходу к власти коммунистов, показалась нестерпимой… Вероятно, выручила моя всегдашняя страсть, воля к сопротивлению.

В конце декабря я свой выбор сделал…»

Красиво сказано, но, как всегда у Ельцина, здесь в одном клубке переплетено столько противоречий, настолько этот монолог отражает подспудную борьбу самых разных чувств, страстей, противоречивых логик, разных стратегий, – что во всем этом стоит разобраться отдельно.

Во-первых, надо ответить себе на вопрос: когда именно Ельцин принял окончательное и бесповоротное решение баллотироваться на второй срок?

Осенью 1994 года президент в одном из выступлений обронил фразу, что собирается участвовать в выборах 96-го года «только как избиратель». Эту фразу процитировал пресс-секретарь, и за нее немедленно ухватились газеты – еще бы, сенсация! Крайне недовольный, Ельцин позвонил Костикову и спросил: «Позвольте, когда это я такое говорил?» Пресс-секретарь напомнил, когда именно и при каких обстоятельствах. «Ну, вообще я совсем не это имел в виду», – сказал Ельцин. «Впрочем, что с вами спорить, вы всегда все лучше знаете, – добавил он. – Надо дезавуировать эту позицию… Придумайте что-нибудь, хорошо?.. Ну, например, что участие в выборах президента возможно, если этого потребуют сами избиратели».

О том, что Ельцин совершенно не собирается сдаваться, уходить из политики, что это не в его характере – кремлевские помощники знали прекрасно. Но предлагали пока хранить молчание, наложить информационное вето. И вот почему.

В 1994 году никакого закона о выборах не было. Выборы 1993 года, как и принятие конституции на референдуме, состоялись в обстановке острейшего политического кризиса, сразу после октябрьского вооруженного столкновения. На подготовку к ним оставалось чуть менее двух месяцев. Их решили не откладывать, чтобы, во-первых, доказать демократическую направленность действий Ельцина и, во-вторых, дать возможность всем политическим силам обрести трибуну, а не уходить в подполье. Первая Дума была выбрана на два года.

И вот теперь предстояло решить – как дальше проводить выборы? Принять закон. Определить сроки.

Целый год (1994-й) парламент и президент согласовывали закон, который, по сути дела, регулировал жизнь всех российских политических институтов. Первое чтение… поправки… второй альтернативный вариант… опять поправки, преодоление вето в Совете Федерации. В тот момент, хотя уже шла чеченская война и несколько депутатских фракций запустили процедуру импичмента (то есть обратились в Конституционный суд с запросом о соответствии конституции действиям президента в Чечне), начались открытые дебаты: а стоит ли вообще проводить выборы (думские и президентские) в 1995–1996 годах? Не лучше ли их отложить года на два?

Отложенные выборы сулили немало выгод. Депутатскому корпусу можно было оставаться в своих креслах на Охотном Ряду еще два года, укрепить позиции, обрасти политическим капиталом, связями и т. д. Исполнительная власть получала иллюзию политической стабильности, укрепляла свой ресурс в обществе.

Было и еще одно соображение, его в те дни высказывали многие обозреватели: Россия устала от выборов. Это дорогостоящее дело. И очень опасное, в смысле сохранения политического равновесия. А страна, мол, у нас, сами знаете, какая. Опять всё зашатается и, того гляди, рухнет.

О том, что выборы надо перенести, тем более в условиях чеченской войны, говорили и люди, близкие к Ельцину, толковые аналитики. Например, Геннадий Бурбулис, бывший госсекретарь, руководитель фонда «Стратегия»:

«Президент идет на вариант “плюс 2” (то есть переносит выборы на 1998 год. – Б. М.) без выборов, но не баллотируется в президенты в 1998 году. Это соображение сегодня самое конструктивное для всех нас… Прекращается разгон тех, кто появляется на горизонте с претензией на президентское кресло. Президент будет сам заинтересован в появлении нормальной плеяды лидеров. А пока высунулся чуть-чуть Черномырдин, удалось ему свой рейтинг поднять, так обязательно нужно искать вариант, чтобы “прихлопнуть” Виктора Степановича, чтобы сидел на своих газовых кнопках и не изображал из себя политика государственного масштаба… Появляется еще четыре года, и Ельцину уже ни к чему ставить конкурентам подножку… И самое важное – на выборы не прибегут случайно, по конъюнктуре сбитые блоки со зловещим финансовым запалом: “Купим вас всех разом”…»

К вопросу о том, насколько прав был Геннадий Бурбулис, говоря о желании Ельцина «прихлопнуть конкурентов», мы еще вернемся. Бурлящий событиями 96-й такую возможность предоставит. Но есть в его анализе аргумент, казалось бы, железный: выборы главы государства – по сути дела, первые демократические выборы по демократической конституции – надо проводить в обстановке стабильности и при наличии «плеяды лидеров», чтобы народ мог подумать и действительно выбрать. Чтобы была нормальная политическая конкуренция.

Как сохранить эту конкуренцию в условиях тяжелого гражданского конфликта? Как сохранить демократические институты в процессе долгой, мучительной реформы, когда от государства требуется максимум воли и настойчивости?

Тяжелейший, мучительный вопрос.

Время ответило на него со всей определенностью. Любой перенос выборов, по любой схеме – мог навсегда поломать только-только начинавшую формироваться российскую демократическую культуру. В острой экономической ситуации, в обстановке продолжавшейся «скрытой войны» против частной собственности (плюс кровавый чеченский узел) любой перенос выборов мог стать постоянным и удобным инструментом сохранения власти, то есть угрожал самой легитимности государства.

Несмотря на все политические выгоды и дивиденды, несмотря на «железную» логику подобных раскладов, Ельцин сумел почувствовать эту угрозу и отодвинуть ее. Переносить парламентские (а значит, и президентские) выборы отказался. После кризиса 93-го года отступать от рожденной в муках и борьбе конституции для него было невозможно. Ельцин напряженно ждал исхода парламентских выборов 95-го года – сможет ли Черномырдин со своей партией выиграть их убедительно, набрать большинство в парламенте? Сможет ли стать его преемником в президентской гонке? Однако результаты выборов были неутешительны.

Второй вопрос, который Ельцин ставит сам себе: о «продуваемом всеми ветрами, сквозняками» организме, о личностном кризисе, о своей физической форме, о запасе прочности. Запас прочности измерялся в его случае отнюдь не кардиограммой и не цифрами артериального давления, а чем-то совсем другим.

…Наина Иосифовна поначалу умоляла его не выдвигаться на второй срок. Она считала, что это просто равносильно самоубийству. Однако после парламентских выборов, в декабре, в семье Ельцина эти разговоры о здоровье прекратились… «Он ведь никогда не советовался с нами, когда принимал то или иное решение, – рассказывает Наина Иосифовна. – Исключением стал 1987 год и 1996-й. Мы часто собирались вот здесь, в гостиной, он садился в кресло, мы вокруг него, и он размышлял вслух: кто может пойти на выборы? Кто сможет выиграть у Зюганова? Получалось, что никого нет – должен идти он. Постепенно мы тоже начали понимать это…»

Ельцин неслучайно собирал всю свою семью (и не раз), снова и снова заводил разговор о предстоящих выборах. Это было труднейшее, мучительное решение. И здесь от позиции его близких зависело очень многое. Пожалуй, впервые после 1987 года он принимал политическое решение, говорил о политике – в кругу своей семьи.

О том, что Ельцин тяжело болен и ему не под силу пройти через вторые выборы, писали тогда многие газеты. Это была как бы информационная аксиома 96-го года.

Борис Николаевич обстоятельно попытался оценить свое физическое состояние. Сам, без помощи врачей. Главной составляющей его здоровья по-прежнему была воля. Этот волевой импульс был по-прежнему настолько могучим, насколько было нужно. И еще: непрерывная работа, жесткий контроль над собой, никаких вредных привычек.

И, наконец, третий важнейший лейтмотив разбираемого нами отрывка из его мемуаров: одиночество. Ельцин, конечно, не считал себя одиноким по-человечески. Рядом с ним замечательная семья, его окружали верные, преданные люди. Откуда же тогда эти отчаянные нотки в его признании («ближайшие друзья» – уже нашли тебе замену, как стая, которая исподволь, постепенно намечает нового вожака; наконец, отвернулись от тебя и те, на кого ты всегда опирался, кто был твоим последним рубежом, резервом – духовные лидеры нации»)? Кого он имеет в виду?

В начале января Ельцин отправляет в отставку Анатолия Чубайса. Причем с довольно странной формулировкой: «Из-за низкой требовательности»… Это у Чубайса-то низкая требовательность?! Пожалуй, наоборот. Чубайс отвечал в правительстве за финансовый блок, нажил себе немало врагов, вышибая налоги из сырьевых монополистов, чтобы наполнить бюджет. Жестко контролировал финансовые органы, требуя вовремя выплачивать проценты по международным долгам – чтобы поднять уровень доверия к России у кредиторов. Чубайс, несмотря на сопротивление Верховного Совета, сумел закончить первый этап приватизации. Золотовалютные запасы, наконец, впервые в новой российской истории начали расти, хотя и составляли всего 12 миллиардов долларов.

Однако приватизация по-прежнему вызывала огонь критики со всех сторон. «Всеобщая ненависть», о которой сам Анатолий Борисович пишет в своей книге довольно спокойно, почти без эмоций, достигла предельного накала. Ельцин уверен в том, что к провалу партии Черномырдина на парламентских выборах в какой-то мере причастен и «главный приватизатор» – уж слишком непопулярной была эта фигура. Ельцин в сердцах бросил: Чубайс отнял у НДР, возможно, не менее десяти процентов голосов избирателей.

…Уход Чубайса окончательно переполнил чашу терпения тех, кого Б. Н. в своей книге называет «духовными лидерами нации», российских демократов. Называет – с большой долей натяжки, конечно. Идеи демократии, рыночной экономики и тогда не были популярны в российском обществе, вызывали подозрение и даже ненависть, как, впрочем, и сейчас. Но, в общем, люди эти в те годы были действительно весьма заметны и на духовное лидерство претендовали по праву.

Егор Гайдар от имени политсовета своей партии обратился к Ельцину с призывом не выдвигать свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. «Если нынешний президент решит баллотироваться на второй срок, это будет лучшим подарком, который можно сделать коммунистам», – сказал он. Причины: штурм Первомайского и кадровые перестановки, в частности, отстранение от своих должностей Анатолия Чубайса и Сергея Филатова. «Неизвестно, чего было больше – беспомощности, жестокости или лжи» – это по поводу событий в Первомайском. «Отставка Чубайса лишила правительство возможности вести какую бы то ни было осмысленную политику» – это уже по второму пункту обвинений.

В этот же день Гайдар направил Ельцину заявление о своем выходе из Президентского совета, мотивируя его несогласием с рядом последних шагов президентской власти.

«Не представляю ситуации, при которой я бы мог вернуться на позицию поддержки президента». И еще одна его характерная для того времени фраза: «Президент образца 1991 года и президент начала 1996 года – два очень разных человека, с разным кругом общения и с разной реакцией».

Помимо Гайдара из Президентского совета вышли Сергей Ковалев, экономический публицист Отто Лацис, известный юрист Сергей Алексеев.

Начался лихорадочный поиск «единого кандидата от демократических сил». Но, увы, такого кандидата просто не было. Гайдар срочно летит в Нижний Новгород – уговорить губернатора области Бориса Немцова баллотироваться в президенты. Час напряженной беседы за закрытыми дверями – и никакого результата. Гайдар выходит из кабинета Немцова и дает разочарованное интервью. «Я считаю, – говорит он, – у Немцова были бы большие шансы на победу, их можно “просчитать социологически”». И приводит такой аргумент: Немцов – единственный молодой российский руководитель, который придерживается демократических взглядов и при этом «ни в чем не виноват».

Гайдар пытается договориться с Явлинским (в очередной раз), что ДВР и «Яблоко», а также другие демократические партии будут выступать на выборах единым фронтом – поддерживать кандидатуру Явлинского. Но Явлинский, как и прежде, неприступен. Ему с другими демократами не по пути. «Товарищи по партии» предлагают Гайдару, раз уж так получилось, самому идти на выборы в качестве «единого кандидата». Егор Тимурович благоразумно отказывается.

Единственный человек в политсовете ДВР, кто выступает с особой позицией и продолжает упрямо утверждать, под возмущенные крики Сергея Адамовича Ковалева и других демократов, что кандидатуру Ельцина нельзя списывать со счетов, – это Анатолий Чубайс. Тот самый, которого Ельцин только что уволил из правительства.

…Демократические лидеры, должен заметить на полях, не просто однократно высказались против выдвижения кандидатуры Ельцина. Они говорили об этом, используя любой информационный повод. Искренне считали, что это выдвижение станет «наихудшим подарком демократии» и наилучшим – коммунистам, реваншистам да и просто фашистам. Только не Ельцин. Кто угодно, только не Ельцин!

Питерские демократы проводят, по своей собственной инициативе, собрание «группы избирателей» в поддержку выдвижения кандидатуры Виктора Черномырдина на пост президента. «Мы, – говорит Галина Старовойтова, – хотим ему помочь и вбить клин между ним и Ельциным, мы играем на победу умеренных реформированных коммунистов – Черномырдина, Лужкова, Сосковца, Бакатина, Вольского, Гончара…»

Да, кто угодно, только не Ельцин.

Такие же «группы поддержки», собирающие подписи для выдвижения кандидатуры Черномырдина, появляются и в других городах. Причем сам Черномырдин отчаянно отрицает свое участие в предвыборной борьбе. И даже уходит в отпуск на две недели, чтобы никто не заподозрил его в обратном.

Вот что пишет об этом в своей книге журналист Олег Мороз:

«Если же не Черномырдин, то – кто? По мнению известного дэвээровца депутата Госдумы Сергея Юшенкова, которое он высказал в разговоре со мной, один из потенциальных кандидатов в президенты, которого могли бы поддержать демократы, – Горбачев.

– У Горби одна проблема – выход во второй тур, – уверял меня Юшенков. – Но эта проблема решаема. Он может привлечь часть левого электората. Умеренно левого. Привлечь центристов. В конце концов, интеллигенция не относится к нему резко отрицательно: на нем нет такой крови, как на Ельцине. Он в достаточно хорошей форме. У него сохранилась команда профессионалов. Если сравнивать, скажем, горбачевского соратника Бакатина и ельцинского Барсукова, ясно, на чьей стороне преимущество… Примаков – из той же горбачевской команды… То есть определенные плюсы у Михаила Сергеевича имеются. Хотя, конечно, и минусов много. Мы все о них знаем.

Правда, на политсовете ДВР Юшенкова, по его словам, “активно высмеяли”, когда он затеял разговор о Горбачеве. Однако он рассчитывал вернуться к этому разговору где-нибудь в марте или апреле, когда ситуация станет более ясной.

Более реальным кандидатом, которого мог бы поддержать ДВР, был, конечно, Явлинский. Но и тут возникала проблема. У Явлинского, полагал Юшенков, больше шансов, чем у Горбачева, хорошо выступить в первом туре, но, по-видимому, практически нет перспективы победить во втором.

Юшенков, однако, считал, что Горбачев и Явлинский могли бы сыграть в пас: первый идет в президенты, второй – в премьеры».

Итак, российские демократы в трудном положении. Они мечутся, не могут определиться. Горбачев, Черномырдин, Явлинский, Немцов, Гайдар… В крайнем случае, бойкот выборов. Лихорадочные, почти панические заявления, действия, переговоры. Словом, «духовные лидеры нации», как это ни прискорбно, оказались в полной прострации…

Ну а, собственно говоря, почему они настолько не готовы к этой ситуации? Почему заранее не провели хоть какие-то, пусть предварительные, переговоры с Немцовым, с Явлинским, с Черномырдиным, наконец? Почему не попытались «изобрести» какую-то новую фигуру до начала кампании, как-то поднять ее на щит, вывести на арену общественного внимания? Ведь у них было для этого время. Очевидно, что и Ельцин давал дорогу…

Однако, кроме Ельцина, реального кандидата для предвыборной схватки с коммунистами на тот момент не существовало. Поэтому оцепенение, которое охватило демократический лагерь, вполне понятно.

Достаточно заглянуть в газеты того периода. Режим Ельцина авторитарен. Ельцин готовит антиконституционный переворот. Ельцин исчерпал ресурс своей легитимности. Единственный выход для Ельцина – отмена выборов. Это дежурный набор фраз и для газеты Проханова, и для газеты Егора Яковлева, и для «Новой газеты», и для газеты «Правда». И даже, что самое интересное, для вполне правительственной газеты «Известия» этот набор постулатов тоже не был чужд. И не потому, что Ельцин давал к этому какие-нибудь особые поводы. Просто решение идти на выборы, по мнению большинства аналитиков, а также простых читателей, было для него тогда равносильно политическому самоубийству.

В конце декабря, после серии долгих и тяжелых разговоров, Ельцин окончательно объявил своей семье о намерении баллотироваться на второй срок. Однако тогда об этом знал только узкий круг людей.

Б. Н. до последнего держал свое решение в тайне.

Объявление о создании предвыборного штаба, руководителем которого поначалу был назначен первый вице-премьер Олег Сосковец, застало врасплох всех – и демократов, и коммунистов. Это случилось 15 января. Сам Ельцин объявил, что окончательное решение он примет через месяц, 15 февраля.

И поскольку официально Ельцин о нем еще не заявил, штаб оказался в довольно глупом положении. «Это штаб в поддержку Ельцина?» – спрашивали в лоб журналисты. «Нет, это штаб в поддержку избирательного процесса вообще», – с широкой улыбкой заявлял Сосковец. Олега Сосковца попытались вызвать на заседание Госдумы, чтобы он все-таки объяснил, почему первый вице-премьер правительства собирается «поддерживать в стране избирательный процесс вообще», а не занимается своими прямыми обязанностями? Но Сосковец в Думу не явился. Слал уклончивые депеши. Да и что, собственно, он мог сказать? Ельцин упорно молчал.