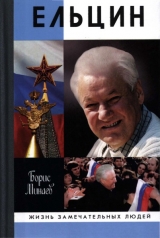

Текст книги "Ельцин"

Автор книги: Борис Минаев

Жанр:

Биографии и мемуары

сообщить о нарушении

Текущая страница: 14 (всего у книги 55 страниц)

Коротич неоднократно вступал в публичную полемику с оппонентами гласности – вторым секретарем ЦК Лигачевым, министром обороны Язовым. На одной из встреч с читателями в Ленинграде Коротич высказался недвусмысленно: «Старательно подбирая слова, не называя фамилий, я сказал, что некоторые руководители умеют окружать себя дураками. “Но надеюсь, – сказал я, – что это ненадолго. Идет разоружение. Я полагаю, что самые большие ракеты и самых больших дураков уберут в первую очередь”». В Москве его ждал разнос от Горбачева.

«До сих пор самое неожиданное для меня в той встрече – густой мат, которым встретил меня тогдашний вождь советских трудящихся… В паузах громовой речи, с упоминанием моей мамы и других ближайших родственников, Горбачев указывал на толстую стопку бумаги, лежавшую перед ним, и орал: “Вот всё, что ты нес прошлым вечером в Ленинграде! Вот как ты оскорблял достойных людей! Я что, сам не знаю, с кем мне работать? Кто лидер перестройки, я или ты?!” – “Вы, – категорически уверил я Горбачева. – Конечно же, вы и никто другой!” – “То-то”, – сказал генсек, внезапно успокаиваясь, и дал мне бутерброд с колбасой.

“Лигачев семнадцать лет в ЦК: тебе кажется, он не подготовлен к своей должности?! – орал Михаил Сергеевич, плюясь крошками. – Ты вот и силовых министров вроде Язова терпеть не можешь, а ведь мы вместе лизали жопу Брежневу, все! Это было и прошло, а сегодня надо объединять, а не оскорблять людей!”

Когда Александр Яковлев, прихрамывая, выводил меня из горбачевского кабинета, в дверном проеме он нагнулся к моему уху (знал, наверное, место) и сказал: “Вы понимаете, что только что Горбачев вас спас? Сегодня чуть позже будет заседание Политбюро, где министры госбезопасности и обороны потребуют снять вас с работы…” До сих пор помню чувство, окатившее меня в тот момент, когда я понял, что… главный руководитель страны разорялся для чиновничьих микрофонов, установленных у него в кабинете».

Подытожим сказанное Коротичем: Горбачев, реформируя систему, одновременно боялся ее. И, разумеется, боясь, пытался сохранить ее главные механизмы.

Вспоминая годы Горбачева, Андрей Грачев пишет: «На эту многоликость, как бы ускользающую “истинную его сущность”, отражавшую одновременно и непрерывную внутреннюю эволюцию и, конечно же, изощренную политическую тактику, стали позднее со всё большим раздражением реагировать в его близком окружении, где каждый имел основание считать в тот или иной период Горбачева своим единомышленником.

Главное же, он не знал, чего хочет История, куда, в конце концов, она вывезет и выведет его самого, его страну и затеянную им реформу. В таких случаях он следовал, очевидно, золотому правилу летчиков-испытателей, попадавших во внештатную ситуацию… если не знаешь, что делать, не делай ничего. Так и Горбачев в ситуациях политической вибрации считал наиболее разумным довериться естественному ходу событий, видя свою роль в том, чтобы с помощью словесной анестезии успокоить, утихомирить, усыпить взбудораженное общество, предоставив возможность хирургу – Истории – делать свое дело».

Между тем никакой определенности не было и для Ельцина.

Он попробовал трезво оценить ситуацию: по-прежнему диссидент, по-прежнему одиночка, по-прежнему враг или изгой дня партийного аппарата… Но тем не менее он постепенно вновь втягивался в орбиту большой политики.

Вот вопрос слушателей Высшей комсомольской школы во время встречи с Ельциным 12 ноября 1988 года, уже после XIX партконференции: «В народе вы не менее популярны, чем Горбачев. Могли бы вы возглавить партию и государство?» Он отвечает сдержанно: «Когда у нас будут выборы с несколькими кандидатами, я смогу участвовать в них, как и любой». Но в этом же выступлении Ельцин говорит о Горбачеве с уважением, как о безусловном лидере, как о «единомышленнике». В то же время он подвергает все новой и новой жесткой критике горбачевские реформы – и «зоны, закрытые для критики», и «поправки к Конституции», то самое «совмещение постов», которое М. С. считает революционным.

И вот что интересно: за несколько дней до этого, 7 ноября, он направляет Горбачеву телеграмму, где поздравляет его с праздником. Горбачев с удовольствием процитировал эту телеграмму в своей книге, это для него – очередное проявление слабости Ельцина. На самом же деле, эта телеграмма была знаком, многозначительным посланием: Б. Н. возвращался в политику, несмотря на горбачевское «не пущу».

Выборы – вот новое слово, дающее ему надежду.

Он будет в них участвовать.

Выборы становятся главным содержанием политической борьбы и для Горбачева. Он тоже ждет от них очень многого. Выборы всё расставят по местам. Равнодушных, серых чиновников они заставят зашевелиться. Врагов перестройки заставят притихнуть. Экстремистов, популистов – соревноваться в честной борьбе за доверие людей. Он же выигрывает в любом случае! Он – организатор, он режиссер этих выборов, которые перевернут картину мира. Он получает фору по всем пунктам, преимущество на всех досках! В этом его сложно выстроенном, продуманном ходе в игре – всё хорошо и всё гармонично.

И лишь одна маленькая тень лежит на его глобальном, серьезном решении, которое удалось провести в жизнь на партконференции. Он понимает: Ельцин тоже будет участвовать в выборах. Его речи сыграют свою роль и в этой игре. Ну что ж… Пусть попробует.

Целостность, баланс, равновесие сил, устойчивая гармония были внутренними богами Горбачева. Давно, всегда. Начиная перестройку, он понимал, что сейчас это самое главное – баланс, равновесие, устойчивость. Поэтому – одно уравновешивает другое. Одна фигура – другую. Одна идея – другую. И так во всем. Обязательно во всем.

Надо было закончить эту позорную войну в Афганистане. Да! Но не сразу. Не одним махом. Армия – это сложная, чересчур инерционная машина, грозная сила. Генералы не поймут, если после стольких лет кровопролитных боев им прикажут немедленно отступать, признать поражение. Дал задание Международному отделу. Международный отдел подготовил для Афганистана нового лидера. Убедили военных, что при поддержке Народной армии Афганистана обстановка в стране останется стабильной и без нашего присутствия.

Началась подготовка к выводу войск. Это была победа, его победа. А благодаря чему? Благодаря балансу сил. Спокойной, разумной, взвешенной политике.

Одновременно одобрил запуск нового поколения вооружений для армии и флота, безумно дорогого. Новые подводные лодки с крылатыми ракетами на борту по замыслу Генштаба и Минобороны должны были компенсировать потери в ядерной мощи после ввода в действие договоренностей с американцами, сокращения ракетного щита.

В то же время Шеварднадзе курсировал по всему миру, убеждая Запад в том, что все это не игра, не новая «разрядка», под прикрытием которой СССР только усилит свою военную мощь, а реальная новая философия для всего мира. Философия общих ценностей и общих подходов.

…1988 год принес в общество какое-то невнятное ощущение надежды. Оно было во всем. Заканчивалась тяжелая война в Афганистане. В прессе начали появляться первые острые статьи о чернобыльской трагедии 1986 года (тогда масштабы аварии атомного реактора, повлекшей за собой чудовищную экологическую катастрофу, власть просто замолчала, попыталась скрыть).

Газетные публикации вообще стали заметно ярче, свежее, острее. В воздухе витали новые слова, к которым еще не успели привыкнуть. «Общечеловеческие ценности», например. Что они означают в реальной жизни, было не совсем понятно, но и ничего угрожающего в них пока тоже не было. Героями телепрограмм стали такие люди, как академики Лихачев и Панченко, настоящие русские интеллигенты. Академик Сахаров и его жена Елена Боннэр выступили инициаторами создания общества «Мемориал» (среди учредителей которого, кстати, был и Борис Ельцин).

Слова «гласность», «перестройка» как-то уже привычно рифмовались с «нравственным идеалом», «культурой», и шестидесятники осторожно начали говорить о возвращении в нашу жизнь великих имен и великих идей. Заговорили о возвращении и тех, кто уехал на Запад: Солженицына, Любимова, Аксенова, Войновича, чьи книги уже начали готовить к изданию.

Надежда была даже в спортивных новостях – наши атлеты удачно выступили на Олимпиаде в Сеуле, завоевали больше золотых олимпийских медалей, чем ожидали, сборная по футболу под руководством великого Лобановского играла в финале чемпионата Европы. Театры радовали новыми премьерами, журналы – новыми публикациями, причем такими, о которых было даже трудно мечтать в прежние времена. В кинотеатрах шла «Асса», фильм о молодом поколении, которое ждет перемен, и, это было очевидно, – дождется.

Начали открываться первые частные кафе, рестораны, магазины, посреднические фирмы, первые кооперативы.

В международной политике СССР вроде бы прочно взял курс на отказ от принципов холодной войны. Горбачев начал регулярно встречаться с лидерами крупнейших держав; Миттеран, Рейган и Тэтчер (затем Буш и Мейджор) стали его постоянными собеседниками. Хотя и на правах ассоциированного члена, в качестве гостя, но советский лидер и его министры начали принимать участие в совещаниях С-7 (клуба наиболее развитых капиталистических стран, как писали тогда советские газеты).

Объединение Германии стало главной европейской темой. Падение Берлинской стены было, и все это понимали, началом новой эпохи.

Слово «Perestroyka» зазвучало на всех языках. Западный мир с осторожным любопытством присматривался к нашим внутренним реалиям. Впервые за многие годы резко увеличилось количество иностранцев, приезжающих к нам, и количество наших людей, выезжающих за границу. Контакты расширились. Это означало, что до нас быстрее начали «доходить» западные новинки и новости и просто всё современное: фильмы, мода, журналы, книги, новые идеи, имена, технологии…

Начался постепенный отток из СССР тех, кто давно мечтал уехать. Слово «отказник» уходило из лексикона. Люди, которые ждали разрешения на выезд лет по 10–15, уже ни на что не надеясь, начали паковать чемоданы. Локальная еврейская эмиграция постепенно перерастала в эмиграцию «четвертой» или уже «пятой» волны. За этих людей было радостно, потому что сбывались их мечты. Но и грустно – уезжали родственники, друзья.

С другой стороны, уже тогда было понятно: если «железный занавес» окончательно рухнет, рухнет и сама система. Вся ее сила была в изолированности, отдельности от остального мира. Но это казалось делом далекого будущего…

Казалось, что даже дышать стало как-то легче, свободнее. Прозрачный, праздничный воздух свободы как-то сам собой проникал в легкие, кружил голову, заставлял задумываться о тех новых возможностях, которые открывала жизнь. Это происходило не сразу – в течение 1988–1990 годов каждый новый барьер взламывался с трудом.

Но глухие толчки, подземные удары нарушали это хрупкое, зыбкое, только-только наступавшее ожидание обновления и благополучия.

1988-й – год первых страшных погромов на территории СССР. Фергана, Новый Узень, потом Сумгаит, где произошли массовые убийства на национальной почве.

Сведения об этом были засекречены, доходили до Москвы очень глухо. Советская система цензуры пока еще действовала. Однако уже было понятно – с Советским Союзом что-то не так. Он начинает дышать трудно.

Вообще главная линия, по которой шли грандиозные изменения, я бы обозначил как разлом монолита.

В стране впервые официально появились богатые люди, быстро делавшие огромные состояния (по советским меркам).

Впервые появились и люди, которые открыто заявили, что существуют в отдельной субкультуре и не хотят жить по общим законам. Это так называемые «неформалы» всех мастей: от подростков, бунтарей улиц («металлистов», панков и хиппи), до первых политизированных структур – общества «Память», экологов, общества «Мемориал». Все они приводили в ужас правоверных советских людей, но ничего поделать с их существованием никто уже не мог: посадить, выслать, перевоспитать, уничтожить, высечь, вытравить – все эти глаголы оказались далеко в прошлом. Самостоятельные жизненные пласты двигались в едином пространстве, но отдельно друг от друга.

Впервые открыто заговорили о наркомании и проституции – оказывается, в СССР эти явления тоже были, да еще каких масштабов! Впервые люди осознали, что живут по-разному, в разных мирах, в какой-то мере, в разных странах внутри единых границ.

Одна, единая на всех страна, просыпавшаяся с гимном и засыпавшая с ним же, казалось, абсолютно одинаковая в каждой клеточке, в каждом уголке, – постепенно, но явно начала становиться разной.

В это время я работал в молодежной газете и в 1988 году написал статью под названием «Ходоки». Ее героем стала Нина Павловна Пащенко, бухгалтер из Киргизии, которая приехала в Москву обивать пороги Генпрокуратуры, Верховного суда, Верховного Совета и других инстанций (она добивалась отмены несправедливого, по ее мнению, приказа об увольнении). К тому времени, как мы познакомились, Нина Павловна жила в Москве с маленькой дочерью уже больше года, на птичьих правах, не имея прописки (а без прописки она не могла устроиться ни на какую официальную работу), обслуживая инвалидов, с которыми делила крышу за нищенские деньги или просто за кормежку.

Существование ее было ужасно, но меня поразило мужество, достоинство этой женщины, с которым она рассказывала о себе, и самое главное – ее абсолютно святая, фанатичная вера в то, что справедливость восторжествует! Нина Павловна считала, что ее уволила «местная мафия» (то есть приходящие к власти киргизские кланы), что поскольку во всех газетах говорят о чести, достоинстве, правде, справедливости, то ей обязательно должны помочь, ведь слова чего-то стоят.

Нина Павловна каждое утро покупала несколько газет: «Комсомолку», «Литературку», «Правду» и другие; читала она, конечно, «Огонек», «Московские новости», читала с упоением, потому что каждое издание в качестве главного блюда преподносило разоблачения, острые статьи, «командировки по тревожному письму». Вырезала эти статьи, читала и перечитывала их. Аккуратно складывала. Берегла газетные вырезки, как свою главную реликвию. Смысл повседневной жизни Нины Павловны сводился к тому, чтобы прокормить дочку и к тому, чтобы читать, читать и читать…

Ну, и писать, конечно. Мне она показала толстенную пачку своих писем в инстанции с официальными ответами. В ответах не было ничего обнадеживающего. Никто «делом» Нины Павловны заниматься не хотел.

Я узнал, что таких людей, «ходоков», в Москве уже настолько много, что они, объединившись, раскинули палаточный городок рядом с ГУМом, на Красной площади, объявили голодовку и требуют от власти решить их наболевшие, безысходные ситуации, в результате которых они стали беженцами и изгоями. Кого-то уволили, кого-то выгнали из квартиры, кому-то не платили пенсию или пособие. Это были мелкие проблемы, но все вместе они не сводились к перечню жалоб, все вместе они образовали какое-то новое и довольно тревожное социальное явление.

Нина Павловна Пащенко была, по сути дела, первой встреченной мной жертвой перестройки. С одной стороны, ее заставили бросить квартиру в родном городе начинавшиеся там межнациональные проблемы. С другой – горбачевская гласность разбудила в Нине Павловне фанатичную жажду справедливости. Жажду справедливости, ставшую «идеей фикс», той страшной силой, которая выбросила ее из своей квартиры навстречу новым временам и новым же бедам и горестям.

Такие «ходоки», вдохновленные гласностью, накопившие боль, обиду, разочарование, гнев на власть, на всё устройство жизни, которые теперь они выплескивали в своих письмах и поступках, – и стали первым электоратом Ельцина, вернее, важной частью его электората. Он сам – обиженный, выгнанный, отщепенец, изгой для советской элиты – стал их знаменем, символом веры.

А таких людей в стране, которая вследствие горбачевской «гласности» начала просыпаться от социального сна, от жуткой апатии и неверия и заговорила во весь голос, становилось все больше и больше. Именно они стали ельцинской аудиторией, к которой он обращался поверх голов делегатов партконференции, через прессу, через своих сторонников и добровольных помощников. Их становилось все больше и больше. Тексты его речей и выступлений, реальных и выдуманных, расходились по стране в тысячах экземпляров, и эти «слепые» ксерокопии (на них едва можно было разглядеть буквы) горели огнем жажды социальной справедливости, о которой он говорил неустанно, в каждой своей публичной атаке на власть.

С помощью этих ксерокопий, с помощью потока писем в газеты и журналы (десятки тысяч их посылались каждый день в Москву) происходила переоценка всех ценностей советского человека.

Он больше не был готов терпеть, советский человек.

Вот этот итог 1988 года, итог социальный, был, пожалуй, самым серьезным. На фоне всех остальных, громких и впечатляющих событий он как бы затерялся, ушел в тень. Власть догадывалась, что происходит нечто подобное. Но она не учла масштабы этого нового явления и скорость, с какой это новое явление разрасталось.

В жизни самого Ельцина в 1988 году тоже происходили очень важные и довольно тонкие личностные изменения. Он не смог бы рассказать о них никакому интервьюеру, даже если бы захотел, настолько они были неуловимы, ощущались лишь подсознательно, но именно эти изменения стали ключевыми для всей его дальнейшей судьбы.

Реабилитация, о которой он говорил на XIX Всесоюзной партконференции, в сущности, произошла сама собой, без всяких партийных постановлений и решений.

От того мрачного февраля, когда его продолжали мучить головные и сердечные боли, тяжелая бессонница, до августа, когда он в Юрмале впервые увидел теннисный матч и захотел взять в руки ракетку, вернуться к спорту, – прошло всего несколько месяцев. Но за эти месяцы к Ельцину вернулось нормальное самоощущение.

Он больше не был «человеком системы», советским руководителем высшего ранга («утешительная» должность в Госстрое только подчеркивала статус изгоя), он был отныне «отдельно» от должностного ранга; сам по себе, просто человеком, который ходит по улице, встречает людей, разговаривает с ними… Но человеком особенным. Человеком, который воплощал в себе надежды, иллюзии, веру многих людей. Каждый его шаг по этой новой для него территории частной жизни все более укреплял его в новом статусе. Открывал все более головокружительную перспективу.

Ельцин стал героем народа, первым в стране публичным политиком. И если вначале он только присматривался к этому своему новому положению, то с лета 1988 года утвердился в нем окончательно.

У него появлялись все новые и новые добровольные помощники, единомышленники. И если сперва их роль была не очевидной, не ясной и к этой своей новой свите он относился сдержанно, то постепенно их роль оформилась: «доверенные лица», которые по новому закону о выборах народных депутатов могли представлять его интересы в различных регионах Союза, предлагали ему выдвигаться кандидатом в депутаты от Сахалина, Камчатки, Киева, Одессы, Хабаровского края, Красноярска, Ленинградской области, Мурманска, Москвы и т. д. и т. д….

Выступая перед слушателями Высшей комсомольской школы в конце 1988 года, Ельцин сдержанно говорил, что «еще не решил», где ему баллотироваться. Но он не сказал, что выбирать ему придется почти из пятидесяти регионов страны.

Видеть Ельцина «своим» депутатом хотели везде.

Последняя утопия (1989)

Однажды, находясь в Испании, Ельцин попал в авиакатастрофу. Потом, по хронологии, я еще вернусь к этому эпизоду, но здесь хочу выделить один очень важный, на мой взгляд, психологический момент.

Перед вылетом самолет местной авиалинии два раза меняли и все равно не угадали – машина в воздухе вдруг начала терять высоту, что-то забарахлило в моторе…

И лишь один человек повел себя в этот момент странным образом: в момент падения самолета Ельцин категорически отказался пристегнуться[6]6

Пытаясь проверить этот факт, я обратился к Наине Иосифовне. Ответ был интересный: «Он вообще никогда не пристегивался, ни в машине, ни в самолете, нигде».

[Закрыть].

Кто-то крикнул:

– Борис Николаевич, пристегивайтесь, что вы делаете!

Но он молчал, бледнел и только смотрел в окно. Своим настроением Ельцин заразил и сидевшего рядом помощника, Льва Суханова. Тот тоже не посмел пристегнуться, решил быть с шефом до конца, и когда самолет все-таки приземлился – не рухнул, а именно приземлился, дотянул до земли, но очень жестко («удар был страшный», как писал Ельцин в своей книге) – Суханов отделался легко, а вот Ельцину пришлось перенести в местной больнице срочную и рискованную операцию на позвоночнике.

А вот другой известный эпизод. Автомобильная авария в центре Москвы (он как будто нарочно собирал все виды катастроф, падений, столкновений, все возможные варианты). Средь бела дня, на Тверской, юркий «жигуленок» неожиданно врезался в бок его черной служебной «Волге», которая мчалась в центр.

Три дня Москва была наполнена одной этой темой, три дня лихорадочно выясняли все вокруг (журналисты, демократическая общественность, добровольные помощники, следователи, простые обыватели): а кто же он, владелец «жигуленка», с какой целью выскочил навстречу черной «Волге» товарища Ельцина? Ведь если бы удар пришелся чуть в сторону, ох, несладко пришлось бы Председателю Верховного Совета РСФСР..

Откуда он вообще взялся, этот водитель-пенсионер, да не подосланный ли это казачок, да не из бывших ли, ветеранов, понимаешь, спецслужб, не из красно-коричневых ли? Зачем погнал чуть не на таран?

Огромный, все заглушающий хор голосов, задающих неудобные для власти, для товарища М. С. Горбачева лично вопросы. И слабый-слабый голос пенсионера в ответ: простите, не заметил…

А почему не заметил? А потому что машина товарища Ельцина ездит по центру города на своей, положенной таким машинам, скорости, но без включенного проблескового маячка и без сирены. Потому что товарищ Ельцин запретил водителю ездить с сиреной и мигалкой… Категорически отказался пользоваться этой привилегией.

А знаменитое падение Ельцина с моста в районе Рублево-Успенского шоссе 28 сентября 1989 года?

Над ним потом издевались, приписывали ему любовные похождения, пьянку, что чуть ли не сам упал с моста, нарочно, и, конечно, надо было что-то отвечать, хотя бы проводить собственное расследование, давать ну хоть какую-то версию, но он опять упрямо молчал – претензий ни к кому не имею. Извините.

Между тем падение произошло с большой высоты, в полубессознательном после шока состоянии он провел в очень холодной воде достаточно продолжительное время – угроза для жизни Бориса Николаевича была. И нешуточная.

Непонятно было одно: откуда она исходила?

Он запомнил – ему накинули мешок на голову. В воде удалось освободиться. Но мешка не нашли.

Он запомнил – подъехала сзади машина. Но постовые милиционеры, вытащившие его из воды, факт существования «чужой», с визгом шин уехавшей машины не подтвердили.

Он запомнил – ударили по голове, скинули, очнулся уже в воде.

Горбачев, следователи, министр внутренних дел Бакатин, потом Коржаков в своей книге, да вообще все, кто как следует прокатился после на этой теме, в один голос сомневались: если бы ударили по голове, где же рана? И вообще, разве отделался бы тогда так просто товарищ Ельцин Борис Николаевич? Нет, увы, не отделался бы…

Михаил Сергеевич с пеной у рта требовал от него объяснений. И логично требовал – страна-то была возмущена, версия о покушении была на устах всей демократической общественности.

А Ельцин – молчал.

На заседании сессии Верховного Совета говорить категорически отказался. Лишь произнес: я уже сказал и заявил органам, проводившим расследование, что претензий ни к кому не имею, мне больше добавить нечего.

Решили, что он что-то скрывает. На самом деле, если посмотреть всю цепочку, все подобные факты за всю его жизнь, – нормальная реакция.

Не было ничего, говорите? Ну, значит, не было.

Так было покушение или нет? Выскажу свою версию, поскольку за прошедшие почти 20 лет никаких новых фактов в этой истории не появилось…

Подобные молниеносные нападения КГБ совершал мастерски, когда нужно было запугать людей: несговорчивых информаторов, тех, кто на что-то не соглашался, кто «неправильно себя вел», чье поведение не нравилось. Использовались для этого самые разные схемы – от обычных телефонных звонков до наездов автомашиной на близких родственников и избиений в подъездах.

Ельцина припугнули молниеносно. Он даже не успел ничего понять. Но понял главное – в эту игру он с ними играть не будет. Не будет жаловаться, просить защиты у этой власти, не будет разбираться с КГБ. Но ненависть к тем, невидимым, кто отслеживает каждый шаг и способен напасть из-за угла, сохранил в себе навсегда.

Интересно, что версия Коржакова, его телохранителя, теперь, через много лет, полностью совпадает с официальной версией, на которой настаивали Горбачев и Бакатин – «ничего не было».

– Долгое время, – говорит Наина Иосифовна, – я пыталась понять, какую роль играет Александр Васильевич в нашей жизни. И долгое время мне казалось, что он появился при Борисе не случайно, не по своей инициативе. Никаких доказательств у меня, конечно, нет, но я не могла отделаться от мысли, что в КГБ его приставили к Борису Николаевичу, чтобы он следил за ним. И что его увольнение из КГБ, и «добровольная охрана», что все это часть большой игры. Потом, после 1991 года, эти опасения прошли, но время от времени возникали вновь… Его очень не любила внучка Бориса Николаевича, Катя. Мы ее переубеждали – ну посмотри, Александр Васильевич добрый, как он помогает дедушке. А она отвечала: «А вы посмотрите, какие у него злые глаза».

Все эти его падения, физические и политические, аварии, крушения, столкновения, путчи – всё вместилось в шесть лет, с октября 1987-го по октябрь 1993-го. Дальше кризисы изменились, изменилась их природа. А тогда, в эти первые годы, было очевидно, что кто-то упрямо испытывает его на физическую прочность, на жизнестойкость.

И, как будто понимая это, он каждый раз упрямо молчал, не делал заявлений, не устраивал шума, не поднимал скандала.

Потом его славе уже не смогут помешать никакие досадные неприятности. Напротив, от всех этих «историй» она только растет как на дрожжах, и кажется, что, если бы Ельцин просто споткнулся на улице, это сразу бы стало событием общенационального масштаба… Слава растет независимо от него, фантастическая, непонятная, великая.

Он сам пытается как-то объяснить ее, даже отшутиться. «Это не потому, что я обладаю какой-то особенной привлекательностью. Нет, косые взгляды антиперестроечных сил, в том числе части руководства, целый год делавших табу из фамилии Ельцин, вредивших всевозможными способами, породили мощное давление в противоположную сторону», – говорит он в одном из интервью.

Безусловно, он прав, ельцинский миф родился вопреки официозу, всяческим попыткам вытолкнуть его из политики. Но даже если бы этих попыток не было, если бы они сами не прославляли его этими неуклюжими разоблачениями, этими фельетонами, зубодробительными статьями, думаю, и тогда его слава все равно появилась бы. Конечно, она бы росла намного медленнее, спокойнее, но все равно проросла бы.

Слишком велика была потребность в лидере. Потребность в сказочном герое, в богатыре, который и в огне не горит, и в воде не тонет.

И даже эти странные, почти нелепые происшествия встраивались в тот же богатырский контекст. Впрочем, все они могли окончиться вполне трагично, а не нелепо, и, кстати, чудом не окончились.

11 февраля 1989 года, меньше чем за две недели до официальной даты окончания выдвижения кандидатов на Первый съезд народных депутатов СССР, Ельцин летит в военном самолете в Пермь. Сперва, впрочем, вылетел из Москвы в Ленинград, чтобы «запутать следы». Там его встретили «некие товарищи», перевезли на военный аэродром и отправили в Пермь на военном борту, «в обнимку то ли с крылатой ракетой, то ли со снарядом», как он пишет в мемуарах.

У читателя может возникнуть вопрос: почему кандидат в депутаты должен «запутывать следы»? Но такова была реальность его кампании – предвыборные собрания жестко контролировались из Центра, да и местными партийными органами, поэтому поневоле приходилось прибегать и к такой вот конспирации.

Насчет ракеты – не шутка.

Он летит в крылатом военном грузовике, прижавшись к холодному металлическому туловищу огромного снаряда, под оглушительный шум моторов (никакой звуковой изоляции не предусмотрено, как и прочих удобств)…

Что делает он, бывший первый секретарь обкома, бывший кандидат в члены Политбюро, в этом холодном и шумном отсеке, между небом и землей, между прошлым и будущим?

Его слава, его борьба толкают его сами, он и впрямь словно парит над всеми препятствиями.

Кстати, летит он, чтобы баллотироваться в народные депутаты, не куда-нибудь, а в Березники, в город своего детства. Этот удивительный предвыборный трюк ему удастся, как и многие другие: власти в Березниках не будут готовы к его приезду, не успеют подготовить и окружное собрание, земляки будут приветствовать его овацией, и, стоя в этом скромном провинциальном зале, на фоне красных флагов и портрета Ленина, он вдруг почувствует удивительное волнение.

Военное детство встанет перед его глазами. Встанет ровно на секунду, чтобы уступить место другим захватывающим впечатлениям той предвыборной кампании.

Была поставлена четкая задача: Ельцин не должен пройти выборы. Как эта задача решалась? В своей книге «Исповедь на заданную тему» Б. Н. цитирует одну из многочисленных «методичек», которые в те дни держали на своем столе партработники.

«Как ни парадоксально, являясь сторонником нажимных, авторитарных методов в работе с кадрами, он считает возможным входить в общественный совет “Мемориала”. Не слишком ли велик диапазон его политических симпатий? И “Мемориал”, где он оказался в одной команде с Солженицыным, и “Память”, на встречу с которой он с охотой пошел в 1987 году. Не та ли это гибкость, которая на деле оборачивается беспринципностью?»

«Что движет им? Интересы простых людей? Тогда почему их нельзя практически защищать в нынешнем качестве министра? Скорее всего, им движут уязвленное самолюбие, амбиции, которые он так и не смог преодолеть, борьба за власть. Тогда почему избиратели должны становиться пешками в его руках?»

«Это не политический деятель, а какой-то политический лимитчик».

Трудно себе представить, удивляюсь я вслед за Ельциным, что вот эту галиматью читали в московских райкомах партии! Собирали уважаемых людей – преподавателей вузов, директоров предприятий, руководителей районных организаций, от торговли и общепита до милиции и народного образования – и читали им вслух про то, что «Ельцин сторонник нажимных методов…». Мол, идите к простому народу, товарищи активисты, соберите его у себя там, на предприятиях, и объясните, что голосовать за Ельцина никак нельзя.