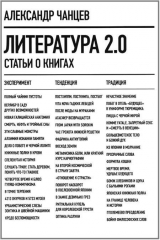

Текст книги "Литература 2.0"

Автор книги: Александр Чанцев

сообщить о нарушении

Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)

Стремление к раю – это прежде всего желание выйти из современности, ее времени. Так, даже походы Кемаля в гости к Фюсун трактуются весьма значимо: его пребывание вместе с Фюсун и ее мужем «превратилось в повторяющуюся обыденность, но обыденность прекрасную, существующую вне времени», а про речи отца Фюсун сказано: «…слово „время“ он использовал здесь в значении „современный мир“, „эпоха, в которую мы живем“. Это „время“ постоянно менялось, а мы, с помощью настенных часов, старались держаться подальше от всех перемен». Сидя в столовой с Фюсун, ее мужем и ее родителями, Кемаль чувствует: «…я достаточно далек, мы оба достаточно далеки от греха и преступления, словно прародители человека в раю, и предавались счастливым фантазиям и удовольствию пребывания рядом с Фюсун». И воровство им предметов, до которых она дотрагивалась на той же кухне, тут читается уже не в контексте болезненной обсессии, но как своего рода приобщение, как к мощам святого (недаром в другом месте сказано о древних китайцах, считавших, что у вещей есть душа)… Тем более что предметы прошлого способны объединить время: «Отдельные мгновения, которые я соединил вещами: фарфоровой солонкой, сантиметром в коробочке в виде собачки, устрашающим консервным ножом, пустой бутылкой из-под подсолнечного масла „Батанай“, которое всегда имелось на кухне Кескинов, – с годами слились в моем сознании в непрерывное Время».

Все темы – Стамбула и Востока и Запада, утраченной любви и чаемого рая – увязываются в книге Памука в одно: «…по вечерам выпивал и часами бродил, отуманенный спиртным и мечтаниями, по переулкам Фатиха, Карагюмрюка и Балата, разглядывал сквозь незанавешенные окна дома чужих людей, смотрел, как ужинают вместе счастливые семьи, и часто мне казалось, что Фюсун где-то здесь, где-то рядом, и на душе становилось тепло. Иногда я чувствовал, что причина этой радости даже не в близости к Фюсун, а в нечто совсем другом. Здесь, на окраинах города, на грязных улицах бедных кварталов, среди машин, мусорных бачков, на выложенной брусчаткой мостовой, в свете уличных фонарей, рядом с мальчишками, гонявшими полусдутый мяч, я постигал суть жизни. Постоянный рост отцовского предприятия, его фабрики и заводы, повышение благосостояния – все это вынуждало нас поступать по-европейски, сообразно нашему положению, однако привело к тому, что мы забыли простые основания жизни, и сейчас на этих грязных улочках я будто искал ее утраченный смысл». Так сложно и одновременно просто рифмует Орхан Памук в своей очень поэтичной книге.

14. Урбанистические слезы зонтика и швейной машинки[*]*

Опубликовано в: НЛО. 2008. № 94.

[Закрыть]

(О «Слэше» А. Цветкова и А. Сен-Сенькова)[188]188

Алексей Цветков, Андрей Сен-Сеньков. Слэш. М.: АРГО-РИСК; Книжное обозрение, 2008. 108 с.

[Закрыть]

Несмотря на то, что в дальнейшем разборе я собираюсь рассматривать произведения Цветкова и Сен-Сенькова как коллективные, не указывая, кем именно был написан разбираемый отрывок (а в книге есть части, написанные как по отдельности, так и в соавторстве – последние, замечу, преобладают), следует все же указать, что представляет собой каждый автор.

Алексей Цветков славен своей радикально-политической деятельностью едва ли не больше, чем собственно литературной. Еще в 2000 году о нем писали со смесью иронии и уважения: «Он уже успел побывать в основателях и лидерах по меньшей мере трех молодежных политических организаций (Комитет культурной революции (ККР), Фиолетовый Интернационал и „Студенческая защита“), издавал собственные газету и журнал, выступал как писатель, художник и политический теоретик, побывал под следствием по обвинению в „организации массовых беспорядков и заговоре с целью захвата власти“, неоднократно участвовал в уличных беспорядках (в том числе дважды – в центре Москвы), дрался с омоновцами и трижды получал в результате тяжелые сотрясения мозга (первый раз – будучи лидером ККР – еще от советских милиционеров, последний – будучи лидером „Студенческой защиты“ – уже от антисоветских, ельцинских). Побывал ответственным секретарем газеты „Лимонка“. Выпустил книгу прозы „THE“ с предисловием Эдуарда Лимонова. Вел программу на радио, которую закрыли по указанию из Кремля. Читал лекции о революции в созданном Дугиным „Евразийском университете“. Был выслан с территории Украины за „антигосударственную деятельность экологического характера“. И т. д. В общем, много успел»[189]189

Тарасов А. Преодоление постмодернизма [Рец. на кн.: [Цветков А.] Сидиромов и другая проза Алексея Цветкова; Он же. Анархия non stop] // Знамя. 2000. № 7.

[Закрыть]. Отмечая наследование стиля Цветкова сюрреалистам («наследует традициям великой нерусской литературы», по чьему-то меткому анонимному суждению[190]190

Цит. по: Курицын В. [Алексей Цветков-младший] (http://www.guelman.ru/slava/writers/tsvet.htm).

[Закрыть]), автор статьи акцентирует внимание, как нетрудно догадаться, на идеологической подоплеке книг Цветкова – в частности, упоминает легко ощутимый диалог Цветкова с Ги Дебором.

Андрей Сен-Сеньков родился в Таджикистане, в городке с экзотическим японским названием Кансай (что в определенном роде символично – у Сен-Сенькова не только много японских аллюзий, но и важна сама техника работы с максимально семантически нагруженными, но минимальными по объему высказываниями, что характерно для традиционной японской поэтической техники). Окончил Ярославский медицинский институт и работает врачом (как увидим, этот опыт был актуализирован им в творчестве). Автор шести книг стихов[191]191

Со времени выхода рецензии у автора вышла еще одна книга – «Бог, страдающий астрофилией» (М.: НЛО, 2010).

[Закрыть], стихопрозы и визуальной поэзии. Много переводился на европейские языки. Остроумно охарактеризованное Д. Давыдовым в качестве «идеального чтения для посетителей Музея кино», творчество Сен-Сенькова было удостоено и довольно подробных критических разборов[192]192

См.: Ямпольский М. Дзен-барокко // НЛО. 2003. № 62; Павлов Е. Зеркало во рту [Рец. на кн.: Сен-Сеньков А. Заостренный баскетбольный мяч. Челябинск, 2007] // НЛО. 2007. № 88.

[Закрыть].

От визуальной поэзии (в книге помещены сюрреалистические фотографии), а тем более – от поэзии, так тесно переплетенной с прозой, что она вполне заслуживает названия стихопрозы, – справедливо ждать синкретизма выразительных средств. Но «ничего подобного, поперек слов ложатся остатки света», как сказал в одном из своих набросков Ф. Кафка[193]193

Кафка Ф. Фрагменты. Наброски. Письма // Неизвестный Кафка / Пер. с нем. Г. Ноткина. СПб.: Академический проект, 2003. С. 118.

[Закрыть]. Так и в начале «Слэша» традиции – весьма востребованной авангардистами, от футуристов и обэриутов до смогистов и лианозовцев, которые явно близки авторам, – синкретичности дается решительный бой. Осуществляется это в соответствии с правилами, сформулированными Жаком Рансьером: «Прежде всего, именно в сопряжении, созданном между различными „носителями“, в связях, сотканных между стихотворением и его типографикой или иллюстрациями к нему, между театром и его декораторами или плакатистами, между декоративным предметом и стихотворением, и образуется та „новизна“, которая свяжет упраздняющего фигуративность художника с изобретающим новую жизнь революционером. Это сопряжение политично, поскольку отменяет заложенную в изобразительной логике двойную политику»[194]194

Рансьер Ж. Разделяя чувственное / Пер. с фр. В. Лапицкого. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2007. С. 18–19.

[Закрыть]. Именно в этой логике в «Слэше» противопоставлены цвет и звук:

«В эдеме матки, в раю утробы, я еще не видел света, не дышал, но уже спал. Снились краски: тонкие и глубокие, сухие и влажные пятна, орнаменты, искры, целые букеты каких-то фиолетовых лун, пришедшие изнутри мозга, без участия глаз. Цвет стал верной приметой сна, и, выпроставшись в срок, я понял пространство, до отказа загроможденное светотенями, людей, лампы, как новое, удивительно детальное сновидение, концерт чрезвычайной сложности снящихся пятен. Узнав чужое мнение на этот счет, я с ним до сих пор не согласен. Темнота равна бдительному бодрствованию. Я предпочитаю черно-белое видео цветному, а любое радио в комнате без света для меня лучше любого видео».

Выбор однозначно остается на стороне звука (вспомним тут музыкальную составляющую поэзии Сен-Сенькова и количество стихотворений, названных по имени музыкальных композиций[195]195

В рецензируемой книге есть, например, миниатюра под названием «Nine Inch Nails» – так называется группа американского исполнителя Трента Резнора, экспериментирующего в своем творчестве с такими жанрами, как индастриал, готика, инди-рок, техно и др. Само слово «Слэш» же является именем известного гитариста (настоящее имя – Сол Хадсон), – по некоторым рейтингам, входящего чуть ли не в первую мировую десятку лучших гитаристов всех времен и народов – игравшего сначала в составе группы «Guns N’Roses», а сейчас «Velvet Revolver».

[Закрыть] или известных джазменов). Герой новеллы «Звук» идет в клуб под названием «Офис Тени» на концерт группы «Черный ход», лидер которой ослепил себя («…мол, читал про Эдипа и очень ему развязка понравилась» – отметим здесь, как древняя драма приобретает черты современного рока в обоих его словарных значениях): визуальность отрицается, все цвета заменяются черным столь нарочито, что впору вспомнить советский детский фольклор про «черную-черную руку в черной-черной комнате»… Под предпочтение звука изображению подводится и «теоретическая база»:

«Поиск подлинных имен у гностиков чаще связан со слухом, нежели со зрением. Спасительные имена легче расслышать, чем высмотреть в окружившей нас тьме вещей из ночного смертного временного материала.

Звук является более точной формой провокации их психотехники, чем символическое изображение, пользуется их большим доверием хотя бы потому, что он возникает из отношений вещей, но не из них самих, и именно в этих отношениях таится зазор в общей ткани архонтовой власти, уловимо зияние, дающее заключенному шанс».

Звук первичен, он отсылает человека к некоему изначальному языку, тогда как изображение – морок, обман: «Звук приближает, а видимость откладывает. Звук расшифровывает изображение, оно же – шифрует звук». Слегка переделав формулу из повести Николая Кононова «Источник увечий», можно сказать, что «смысл проистекает из звука»[196]196

Кононов Н. Магический бестиарий. М.: Вагриус, 2002. С. 276.

[Закрыть].

Человек вообще оказывается «привешен» к первоначальному, древнему звуку, «первобытному крику». Недаром именно после громкого крика «ребенок за дверью проснулся от ее голоса, ему шел двенадцатый день, задрал кверху брови и отныне вполне различал все внешние звуки, вынырнув из послеродовой тишины (курсив мой. – А.Ч.)», с отсылками к первичной терапии Артура Янова[197]197

Янов А. Первичный крик. М.: ACT, 2009.

[Закрыть], весьма востребованной в рок-н-ролльных кругах. То, что интересует героев Цветкова и Сен-Сенькова, именуется в конце концов «Абсолютным звуком».

Да, это крик и звук, но не речь, ибо речь, с точки зрения книги «Слэш», значительно приземленнее, менее, как ни странно это может прозвучать, нюансирована, внятна, проигрывает крику (и музыке) не только в эмоциональности, но и в информативности. Речь оценивается в сборнике Цветкова и Сен-Сенькова почти так же, как в известном эссе Паскаля Киньяра: «Речь навеки лишена тайны. Так человек, заговоривший вслух, лишен ее, поскольку навсегда покинул материнское лоно (vulva). Ибо он уже не infans, но maturus, adultus. Ибо он уже стал речью. Вот отчего эта тайна, „которая не говорит“ (infans), столь редко смущает его речь. Вот отчего, во-первых, „образ“ этой тайны смущает человека – до такой степени, что он видит сны. Вот отчего, наконец, видение этой сцены сковывает его молчанием и погружает во мрак»[198]198

Киньяр П. Секс и страх / Пер. с фр. И. Волевич. СПб.: Азбука-классика, 2007. С. 203.

[Закрыть].

Эта новаторская и неочевидная (не только отрицать изображение, но и предпочитать ему звук – в книге) борьба за метод, замечу, не есть возврат к классической традиции, а скорее переосмысление авангардной техники. Нарратив своеобразным путем очищается от того, что могло бы затруднить перформативное воздействие «мысли стихотворения» (Ален Бадью), каковая оказывается высказанной дважды – «в утверждении максимы и в прозрачности метафоры»[199]199

Рансьер Ж. Разделяя чувственное. С. 112.

[Закрыть]. Таким образом, деконструируемый авангардный метод, своего рода поставангард, должен, по мысли авторов, стремиться к максимальной простоте высказывания при явно присутствующей и сильной метафорике. Что не отменяет – заметной уже из приведенных цитат – коллажности поэтики рецензируемой книги: «Коллаж может реализоваться как чистая встреча разнородностей, скопом свидетельствуя о несовместимости двух миров. Такова сюрреалистическая встреча зонтика со швейной машинкой, проявляющая, вопреки реальности обыденного мира, но его объектами, абсолютную власть желания и грезы»[200]200

Рансьер Ж. Разделяя чувственное. С. 85.

[Закрыть]. Очевиден тот факт, что «сопряжение политично», а сам по себе коллаж как техника близок к «сдвигу» Ги Дебора. Впрочем, как известно, Дебор был не первым революционером, который интересовался эстетикой коллажа, – достаточно вспомнить иллюстрации Александра Родченко к поэме Маяковского «Про это», да и вообще интерес лефовцев к монтажу и соединению разнородных элементов.

Тема революции – не столько политической, сколько антропологической – возникает из урбанистического дискурса книги. Механистическое представлено в книге несколькими впечатляющими образами. В миниатюре «Город, выславший сообщение» некий загадочный кафкианский посланник идет через город в мавзолей на кладбище, в котором хранится старая таинственная машина. Он активизирует ее, чтобы она смогла передать послание от города людям: «Невидимо сквозь небо послание уходит. Передается. Город отныне больше не немой». Затем посланник идет в другие города. Города оживляются еще и иначе – в духе футуриста и поклонника фашистов Маринетти, разрывами от бомб: «Их капсулы падают на города, и расцветают вместо городов бесшумные прекрасные взрывы»[201]201

Ср. у Эрнста Юнгера завороженное описание вражеской (!) бомбардировки: «В ту же минуту воздух, словно самолет разодрало в черные клочья, наполнился щепками и обломками. Зрелище пьянило, раздражало разум. Такие действа могут достигать степени, когда собственная безопасность становится второстепенной: зримые элементы увеличиваются до размеров, вытесняющих рефлексию, даже страх» (Юнгер Э. Излучения (февраль 1941 – апрель 1945) / Пер. с нем. Н. Гучинской. СПб.: Владимир Даль, 2002. С. 658).

[Закрыть]. Оживляются мертвенные объекты – например, статуи, почти так, как это описано в сочинениях Леопольда фон Захер-Мазоха. Так, в миниатюре (имеющей жанровый подзаголовок-определение «сингл») «Nine Inch Nails»[202]202

Ср. с пятистраничным (!) обсуждением клипа «Nine Inch Nails» на песню (ставшую, кстати, синглом) «Happiness Is Slavery», с разбором многочисленных аллюзий на садомазохизм, работы Батая и различную критику механистической цивилизации в кн.: Дери М. Скорость убегания: Киберкультура на рубеже веков / Пер. с англ. Т. Парфеновой. Екатеринбург; М.: Ультра. Культура; ACT, 2008. С. 121–126.

[Закрыть] два героя занимаются тем, что забивают гвозди в изображения людей с рекламных плакатов. Это можно было бы назвать урбанистическим «распятием наоборот» (ведь распинаются не живые люди, а переосмысленный и использованный технократической цивилизацией в коммерческих целях образ). Персонаж миниатюры «В сторону Каабы» боится «целовать надгробие Руми, чтобы не сделать мрамору щекотно и не рассмешить могилу», не оживить мрамор и того, кто под ним. В «Редактуре рядом» скульптура, наконец, совсем ожила, а происходящее напоминает трэшевый фильм ужасов: изваяние девушки «вкусно насилует по ночам на кладбище сочных сатанистов и обезжиренных бомжей», тюбик говорящей зубной пасты «начинает шептать нечто белое, оказавшись на ваших зубах», а покемоны устраивают целые битвы…

Из-за всех этих иронически изображенных ужасов становится важна «медицинская» тема утробы, спасения в ней и исхода из нее. Эти «перинатальные» мотивы, представленные уже в новелле «Звук», обрастают по мере движения книги различными коннотациями. Во «Всех сериях в одной» просит милостыню нищенка с вечной, в течение уже как минимум десяти лет, беременностью, а в «Алисии Марковой» беременно даже растение – хотя тут его состояние оказывается временным и изменчивым: «Тончайшая жизель спрятана внутри растения с опавшими листочками аплодисментов. На стебле – трещинки беременности. Осталось несколько месяцев. Потом талия растения не сможет остановиться на бис».

Кроме «утробных» образов, в книге много аллюзий на тему скрытых, подземных вод – и это вполне может быть понято как метафора околоплодной жидкости: река Кровянка – «демо-версия сонной артерии» и «альтернативная канализация» в новелле с говорящим названием «Список тех, кто утонул в названиях московских рек», слюна из «Полного рта», миниатюры с эпиграфом из Т. Тцары «Мысль рождается во рту»… В общем, так или иначе, можно констатировать, что персонажей «Слэша» тянет прочь от страшного урбанистического мира – обратно в утробный покой: «…лучше завернуться в бледную тряпочку тела и учиться ресницами, остатками ресниц, веками, остатками век, зрачками, остатками зрачков» (заметим тут как бы обратное развитие эмбриона – от развитой человекоподобной стадии до стадии простого зародыша). «…Кораллы оглядываются. Рядом вроде бы та же безопасная вода. Только некоторые эмбрионы будущих волн перестают двигаться. Кто-то, наверное, напугал их, рассказав о мокрой движущейся поверхности». «Анри Мишо, уверенный, что у клоунов не бывает отцов. Записавший, как грустно разговаривают зародыши, знающие, что больше никогда не встретятся друг с другом». Герой делает УЗИ женщине с корейской фамилией Сон, «внутри которой нарождался какой-то другой, пока не самостоятельный, Сон»…

Исход из утробы сопровождается, очевидным образом, тем самым пробуждающим первобытным криком — яростным, захлебывающимся в сопровождающих его слезах (еще один «водяной» образ!). Слёзы – это «первое русское слово, напечатанное с буквой Ё», «предметы вне нас – лишь слезы в футлярах из смертного праха», «психоделический пиит» воспевает «соленую кровь слез», сталактиты – это «редчайшие соленые взгляды без слез»… Выход из утробы болезнен и труден, это инициация в новую жизнь через смерть, которую необходимо пройти, поэтому и слезы не радостны, но скорее даже траурны (здесь, по сути, такая же неразличимость, которую подразумевал Ницше, признававшийся в «Ecce Homo», что «не умеет делать разницы между слезами и музыкой»[203]203

Ницше Ф. Ecce Homo / Пер. с нем. не указан // Ницше Ф. Избранные произведения: В 2 т. Т. 2. М.: Сирин, 1990. С. 355.

[Закрыть]).

«Наивно считать смерть тесно связанной с печалью. Даже сами слезы, которыми оставшиеся в живых встречают ее приход, по своему смыслу, быть может, и не противоположны радости. Эти слезы отнюдь не болезненны, в них выражается острое сознание общей жизни, постигаемой в ее сокровенности. <…> И в подобных случаях утешение (в том точном смысле, какой имело это слово в „утешениях“ мистиков) как-то горько связано со своей невозможностью долго продлиться, зато именно благодаря исчезновению длительности, а заодно и связанных с ней нейтральных способов поведения нам ослепительно открывается глубина вещей (иными словами, нет сомнения, что потребность в длительности отнимает у нас жизнь, а освобождает нас в принципе только невозможность длительности)», – утверждал Батай[204]204

Батай Ж. «Проклятая часть»: Сакральная социология / Пер. с фр. С. Зенкина. М.: Ладомир, 2006. С. 71.

[Закрыть].

Персонажи книги Алексея Цветкова и Андрея Сен-Сенькова, прошедшие эту тяжелую инициацию, запечатлевают в сюрреалистических образах свой опыт – трагический и красивый.

15. Кредо беспомощности[*]*

Опубликовано в: Частный корреспондент. 2009. 12 августа (http://www.chaskor.ru/p.php?id=9189).

[Закрыть]

(О книге «Беспомощный» А. Лебедева и К. Кобрина)[206]206

Андрей Лебедев, Кирилл Кобрин. Беспомощный. Книга об одной песне. М.: Новое литературное обозрение, 2009. 136 с.

[Закрыть]

Песня. У каждого есть Песня. И у меня, да. Ты правда хочешь знать, какая? Даже несколько. «Show Must Go On» источенного СПИДом до пудреной белизны Фредди на MTV в восьмом классе, когда в новостях шла его смерть, – слезы старшеклассницы Нади на перемене и концерт памяти на Уэмбли. «With Or Without You» «U2», что я, всегда медвежьим слухом обладая, смог петь в японских караоке – пошлый имидж, но душевно там, где маленькие комнатушки, из пневматических дверей которых рвется звук и пьяные клерки, у нас даже карточка постоянных посетителей была, Тони еще с Мари, и кампари-оранж по скидке, если сразу по два и всем. Потом натренировался так, что караоке-аппарат выдал как-то «94 процента соответствия оригиналу». Или вот…

Или вот «Helpless» Нила Янга, его «Беспощный». О ней эта книга в 125 страниц текста. Книга двух авторов – книга-дуэт, книга-трибьют. Когда песня была записана и исполнена, но и – когда была услышана, за сколько обменяли тот пласт и куда он завалился, в крошках печенья Мадлен и бегстве по континентам. И это, конечно, важнее. Сейчас. Когда рок-н-ролл умер, но его воскресили и набальзамировали, как Ленина, а на лето любви по all inslusive туру и в глянце крема от загара.

Особенно сейчас. Когда «…Серый исчез куда-то, а вот, с семьдесят восьмыми роллингами, служит в банке, этого не помню, с этим не знаю что, а вот тип – здесь худющий и веселый – обрюзг, хмурый такой, морда матовая: сегодня видел. В зеркало».

Матовый, глянцевый… Это не благородная патина прошлого и грусти, не ваби и саби, а скорее едкое васаби. Или – попсовый «Васаби» с Ж. Рено по тому же MTV. Его, как пыль с тех пластов в вельветовых 80-х на барахолке в Горьком, не свести ацетоном. Можно – вспомнить, можно – забыть, ведь все это одна туфта и ложь. «Вы беспомощны потому, что ничего этого уже нет и уже не случится с вами никогда, но не в этом дело. Важно, что этого никогда и не было. Не было ни матери, ни солдатиков, ни закатов. Вы придумали все, потому что сейчас у вас тоже нет ничего. Нет ни офиса, ни шопинг-центра, ни даже любимого кофе. Есть только ощущение жизни, сновидчески мягко и бесшумно уходящей под уклон безо всякого вашего участия, вы ускоряетесь с каждым прожитым днем, оставаясь при этом на месте…»

Like a rolling stone? Или как Helter Skelter. Чарльз Мэнсон, убив жену Романа Полански, вывел на стене Helter Skelter. А Марк Чэпмен, расстреляв Леннона, уселся рядом перечитывать «Над пропастью во ржи». Вот поэтому и заводит Янг свое простенькое, дует в свою фолк-гармошку: «With dream comfort memory to spare, / And in my mind I still need a place to go, / All my changes where there».

А под рукой авторов, как старый винил в потертом конверте, много рецептов борьбы со всем этим безобразием времени. Тут и подробная библиография (альбомов, песен, городов, друзей), и любимые списки А. Лебедева как прием (переслушай, то есть, тьфу, см. его виртуозного «Скупщика непрожитого»), не менее нежно мемуары К. Кобрина («Где-то в Европе» или «Письма в Кейптаун о русской поэзии и другие эссе»), и стеб (Соединенное Королевство Хиджаба и Бурки в Ливане, Йокнапатофа в Ирландии), и указание вина, выпитого за каждым отрывком, как «current music» под каждой записью в «ЖЖ»…

Ведь «там – наступили новые времена: коротких песен, коротких гитарных проигрышей, коротких волос, коротких мыслей об удовольствии и длинных кокаиновых дорожек. А мы все доигрываем чужие мертвые песни, пока, наконец, и нам не пришел конец – вместе со страной, в которой жили. Так вот, сей час пробил для нас дважды. Потом еще и еще раз; потеряв чужое, стали терять свое – города, друзей, книги, годы. И вот, осев черт знает где, в чужих странах, в чужих городах, среди чужих драм, среди просто чужих, сами себе чужие, беспощадные без надежды на помощь, истеричные и циничные, как поздний Георгий Иванов („…никто нам не поможет // И не надо помогать!“), взялись сочинять книжку о последнем, что осталось у нас, – о памяти». Такое вот, из их Парижа (А. Лебедев) и Праги (К. Кобрин), они формулируют кредо беспомощности. И больше тут, кажется, ни о чем говорить не стоит.